Последний идеалист

- -

- 100%

- +

Но поражений от победы

Ты сам не должен отличать.

Б.Пастернак

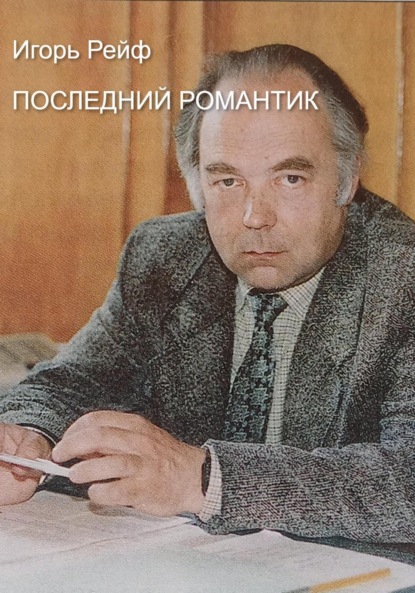

Он возглавлял биологический факультет МГУ почти треть века – с 1973-го по 2005 год, – дольше, чем кто-либо другой из руководителей естественных факультетов, и, как было сказано в некрологе, «с его смертью ушла целая эпоха в истории биофака». И, конечно, найдутся десятки людей знавших Михаила Викторовича Гусева гораздо лучше меня, тем более, что наше знакомство так и осталось, увы, заочным. И всё же, несмотря на «дистанционный» характер нашего общения, мне кажется, что он открылся мне с какой-то особенной стороны, которая могла ускользнуть от его ближайших коллег. Не зря ведь сказано: «большое видится на расстоянии». А то, что это была очень крупная личность, ни у кого как будто сомнений не вызывает. И потому хотелось бы думать, что и этот очерк добавит несколько немаловажных штрихов к его столь памятному для многих образу. Хотя начать придётся издалека, поскольку до поры до времени наши жизненные пути-дороги никак между собой не сопрягались.

Мысли о Родине, о страсти, о судьбе…

Случилось так, что лет двадцать назад я оказался невольным обладателем доставшегося мне чужого семейного архива. Умерла старушка-соседка, оставившая после себя толстую пачку писем своего погибшего на фронте племянника Юры (Георгия) Зегрже. Письма эти, охватывавшие целый пласт его жизни с 1937 по 1942 гг., включали немало трагических событий, начиная с ареста родителей и до первых месяцев войны, но главное – четыре года его обучения на биологическом факультете Московского университета, и долгое время я не знал, как ими распорядиться. Бесполезно пылившиеся на шкафу в больших полиэтиленовых пакетах, они, как говорится, есть не просили, пока не настал момент переезда нашей семьи в Германию.

Что-то надо было делать и с этим моим наследством, и я, было, совсем уже договорился о передаче его университету, но в последний момент заколебался. Какая-то ниточка всё же связывала меня с автором писем, тогда как в университетском хранилище они, скорее всего, будут лежать мёртвым грузом. Но и побросать их в чемодан в таком неразобраном виде тоже что-то мешало. И несмотря на предотъездную лихорадку, пришлось-таки выкраивать дефицитное время, чтобы привести в порядок всю эту как попало сваленную корреспонденцию.

Вот тогда я и понял, что в моих руках не просто письма, но посмертная судьба их автора, о которой я мог бы рассказать, вдохнув в неё, быть может, вторую жизнь взамен безжалостно отнятой первой. В общем, проснулось то самое подсознательное чувство вины перед погибшими, о которой писал А.Твардовский.

Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны,

В том, что они – кто старше, кто моложе -

Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь, -

Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…

И едва подключив на новом месте привезённый с собой компьютер, я и взялся за эту задачу, обложившись стопками пожелтелых конвертов. И поначалу этого эпистолярного материала для моей работы вполне хватало. Но лишь до момента, пока в разибираемую мной переписку не вторглась война. Как жил, чем дышал Московский университет в эти первые военные месяцы? Чем были заняты в те драматические дни его преподаватели и студенты? А ведь то был решающий, по-видимому, момент в жизни моего героя, ушедшего добровольцем в армию в октябре 1941 года.

И тогда я решился написать в Москву. Попросил оставшихся там друзей узнать имя декана биологического факультета, вложил в конверт написанный уже кусок повести и отнёс на почту, не слишком надеясь на содержательный ответ. Правда, я знал, что на мемориальной доске среди погибших в войну выпускников и сотрудников МГУ есть фотография и моего Юры. Но в наш век всеобщей необязательности это вовсе не служило гарантией, что к моей просьбе отнесутся со сколько-нибудь серьёзным вниманием. Жизненный опыт последних десятилетий давно уже приучил меня всё принимать как должное и ничему не удивляться.

Однако пришедший месяц спустя ответ поразил и меня и, вообще, вызвал целую бурю чувств, потому что таких писем в своей жизни я, честно говоря, ещё не получал.

Глубокоуважаемый Игорь Евгеньевич!

Спасибо Вам за письмо о Георгии Бернардовиче Зегрже. Действительно, его имя значится на мемориальной доске Биологического факультета МГУ среди имён биофаковцев, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Неподалеку на другой стене мемориального зала нашего факультета среди фотографий погибших есть и фотография Юры Зегрже. Весь этот мемориальный комплекс создан сотрудниками биофака к 30-летию Победы. Правда, на фотографии Юры Зегрже написано «комсомолец», но, возможно, это ошибка. Однако именно традиции комсомольцев биофака поддерживают память и нравственную чистоту мемориала.

Мы прочли на специальном собрании Вашу рукопись. Впечатление огромное. Спасибо Вам. Многие плакали, а после чтения говорили и молчали, молчали и говорили… С Вашей помощью (и это для нас – главное) донёсся из далеких лет голос биофаковца – одного из нас – Юры Зегрже, всколыхнул в нас мысли о судьбе, о счастье и несчастье, о любви, о страсти, о Родине. Говорить с Вами обо всём этом и прежде всего о прекрасном воплощении Вашего замысла можно много и долго…

По свежим следам чтения и обсуждения пишу Вам это 1-е письмо (уже начат архивный поиск, – но об этом во 2-м письме). Итак, Юру Зегрже знают и помнят на биофаке. И хотя кафедра динамики развития была разрушена в годы лысенковщины, остались на новых кафедрах линии, идущие от М.М.Завадовского, остались сокурсники и очевидцы…

Они говорят о Юрии Бернардовиче:

был весьма скромным и доброжелательным товарищем, хорошо пел, музыкален. О том, что его родители были репрессированы, студенты-сокурсники знали. Однажды он попросил у одной студентки её конспект пропущенной им лекции – та охотно откликнулась на его просьбу. Однако другая (не буду указывать её имя) возмутилась и в открытой форме стала выговаривать ей – зачем она дала свой конспект «врагу народа»…

По написанному его другом-сокурсником Борисом Михайловичем Сумцовым в книжке своих стихов следует, что Ю.Зегрже погиб в ноябре 1941 г. в боях под Москвой (сведения ошибочны, это случилось годом позже на Калининском фронте – И.Р.). Б.М.Сумцов, ныне покойный, доктор биологических наук, биохимик, в память о Юре назвал своего сына Юрием.

После чтения Вашей рукописи у фотографии Ю.Зегрже побывало много людей… Говорят, что 30 лет назад там часто стояли и молчали две женщины, не сотрудницы биофака…

С искренним уважением М.Гусев

27-V-99 г.

Надо ли говорить, как воодушевила меня эта приветная «ласточка», как двинула вперед мою застопорившуюся было работу. Нет лучше стимула для творчества, чем ощущение его востребованности. А когда повесть была уже близка к завершению, Михаил Викторович предложил выпустить её в университетском издательстве отдельной книжкой, не упомянув, правда, что у него имелись на неё свои особые виды.

Близился юбилей – 70-летие биологического факультета, к которому он готовился, как к личному празднику, потому что вложил в это своё детище лучшую часть собственной жизни, да и вообще любил подобные мероприятия. Ну, а книжка, будучи роздана его участникам, должна была сыграть роль своего рода десертного блюда. И дело было не столько в её литературных достоинствах, сколько в том, что она обращалась к памяти павших и несла в себе идею преемственности поколений. А это было для него святое. Ведь и сам он, руководя факультетом без малого треть века, являлся воплощением этой живой «связи времен». Словом, книга появилась, как говорят, в нужное время и в нужном месте.

Но отзвучали речи и тосты, разъехались по домам участники того майского собрания, увозя в своих кейсах и сумочках мою «сувенирную» книжицу, а меня всё мучила одна связанная с ней загадка. Дело в том, что среди немногих писем, адресованных самому Юре, уцелело письмо от неравнодушной к нему однокурсницы, написанное на второй месяц войны из Чистополя. Резко контрастировавшее с духом времени и выработанным им суховато-сдержанным стилем «почтовой прозы», оно было переполнено такой нежностью и тревогой за любимого человека, что я, подпав под его обаяние, не колеблясь вынес его в самое начало повести, предварив им весь корпус цитируемой мной переписки.

Но кто была автор письма, как сложилась её отдельная от Юры судьба – ничего этого нельзя было почерпнуть из унаследованного мной архива, кроме её уменьшительного имени и фамилии – Роня Левман. А вот пережила ли она войну, оставалось неведомо, и было сильное подозрение, что не пережила. Потому что после её окончания, в отличие от других сокурсников, в его доме она не появилась. И хотелось, чтобы моя книга попала хотя бы в её семью, если, конечно, кто-нибудь из этой семьи уцелел.

Правда, в одном из последних писем, отправленном из госпиталя, Юра просил тётку выяснить местонахождение некоторых друзей и, среди прочих, упоминал московский адрес Левман: Лаврушинский пер. 17, кв. 56. «Сообщи, – писал он, – мой адрес и попроси указать адрес Рони». И вот на это обстоятельство сейчас же обратил внимание Михаил Викторович. Ещё бы, ему ли не знать этот знаменитый писательский дом, где прошли его детские годы и где он жил вместе с отцом, известнейшим поэтом и драматургом Виктором Гусевым. Только вот воспоминаний об обитателях квартиры № 56 у него, к сожалению, не сохранилось.

В общем, Юрина подруга тоже была из писательской семьи, и её пребывание в августе 1941 г. в Чистополе отнюдь не было случайностью. Сюда из Москвы были эвакуированы многие писательские семьи, здесь в 1941- 42 годах жили Б.Лавренев и Н.Асеев, приезжал навещать жену и сына Борис Пастернак, и именно Чистополь, невозможность устроиться там хотя бы судомойкой в писательской столовой, послужили последней каплей, переполнившей чашу отчаянья Марины Цветаевой. Но что это давало для прояснения дальнейшей, военной и послевоенной, судьбы Рони Левман?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.