- -

- 100%

- +

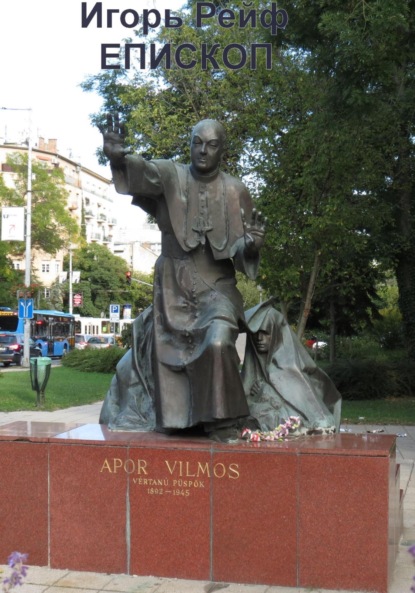

Памятник

В сквере на одной из площадей Будапешта высится бронзовое изваяние человека в сутане с протянутыми вперёд руками и предупреждающе поднятыми ладонями. Всей своей позой он как бы говорит: стойте, одумайтесь, не умножайте зла. Но кого пытается он оградить своими безоружными ладонями?

Человек этот католический епископ города Дьёр отец Вильмош Апор, расстрелянный советскими солдатами-«освободителями» в тот момент, когда он и его 17-летний племянник пытались спасти от насильников одну из девушек, укрывшихся в подвале епископской резиденции, и замеченную ими. Это случилось в священную для всех христиан Страстную пятницу, 30 марта 1945 г. Через два дня от полученной раны епископ скончался. Племянник погиб на месте.

Не знаю, подсудны ли Небесному Суду безбожники, хладнокровно застрелившие священника и несовершеннолетнего юношу, пытавшихся помешать удовлетворению их чёрных инстинктов, но от земного суда они, по всей вероятности, ушли, оставшись неузнанными и не наказанными.

О бесчинствах советских солдат на отвоёванных у фашистов сопредельных территориях у нас стало известно сравнительно недавно. Как писала Александра Свиридова («Зарубежные записки» 2005, № 2), «послевоенный СССР создавал культ героя, воина-освободителя, замалчивая его недостойные поступки. Хотя многие знали – и в первую очередь сами воины, что наряду с Неизвестным Солдатом-героем был Неизвестный Солдат-мародёр. И зачастую это был один и тот же человек».

Но если о вандализме и грабежах местного населения кое-какие сведения всё же просачивались (даже сам Твардовский не постеснялся обыграть эту тему в «Василии Тёркине»: «По дороге на Берлин / Вьётся серый пух перин»), то о масштабах насилия до недавнего времени неизвестно было почти ничего. И ещё меньше знали мы о тех из военнослужащих, кто попытался этому воспрепятствовать. Впрочем, таких были единицы. Один из них – Лев Копелев, поплатившийся за свой протест не жизнью, но свободой. Большинство же знали, но молчали. А на каком уровне всё это покрывалось, видно хотя бы по той реплике, что была брошена Сталиным в ответ на обращение Международного Красного Креста, попытавшегося донести до него эту информацию. Вождь даже счёл возможным слегка пошутить: «Не надо пытаться представить забавы советских солдат как насилие и издевательство над немецким народом». Вот на каких безжалостных весах была взвешена судьба венгерского епископа и тех женщин и девушек, которых он сумел защитить, и тех сотен тысяч, спасти которых он был не в состоянии, но и сегодня продолжает ограждать их своими символически поднятыми ладонями.

…Когда рота бойцов поднимается в атаку, каждый из них знает, что подвергает себя смертельному риску, но никакого другого выбора в эту минуту у него нет. Что, впрочем, нисколько не умаляет его самоотверженности. И если в похоронке напишут «геройски погиб в боях за Родину», это будет правдой.

Однако ситуация свободного выбора – явление особого рода. Ведь тот же Вильмош Апор мог преградить путь вооружённым насильникам, а мог и не преградить – здесь всё решала его личная воля. К тому же священнический сан подсказывал ему несколько иную модель поведения: непосредственно не участвуя ни в каких разборках, полагаться прежде всего на силу своего пастырского слова. Но какое слово могло дойти до сердца нехристей? А бросить на произвол судьбы беззащитную девушку – это было невозможно для него по определению. Потому что к этому своему последнему неразмышляющему шагу, что ныне отлит в бронзе, он был подготовлен всей своей предшествующей жизнью.

По делам их узнаете, кто они, сказано в Писании. Кто же он был, этот дядя Вильмош, как звали его укрытые им девушки, видевшие в нём свою последнюю надежду?

Приходский священник

Седьмой ребёнок в семье барона Габора Апора он родился 29 февраля 1892 года в г. Сигетваре (Трансильвания). Его отец, строитель железных дорог и лесоустроитель, умер, когда мальчику было 6 лет. Все заботы о детях легли на плечи матери, глубоко верующей католички, исповедовавшей высокие нравственные принципы. «На перекрёстках жизни выбирайте трудные пути, они самые верные», внушала она детям. И посеянные ею семена дали свои всходы. Её старший сын Габор, избравший дипломатическую карьеру и ставший послом Венгрии при папском дворе, когда немцы в 1944 году оккупировали Ватикан, проявил характерную для всех Апоров неуступчивость и в знак протеста подал в отставку. А ведь Венгрия была в ту пору послушным вассалом Германии, и он сильно рисковал. И младший, Вильмош, был этого же замеса.

Его детские и юношеские годы пришлись на золотую для Австро-Венгрии пору. Сплочённая, дружная семья с непререкаемым авторитетом матери, традиционное для этого дворянского круга религиозное воспитание – молитва перед сном, семейные чтения Евангелия, праздничная атмосфера церковных богослужений – вот обстановка, в которой рос маленький Вильмош. А дальше – школа иезуитов, дающая, наряду с богословским, хорошее гуманитарное образование. В это время он начинает вести дневник, в котором делится своими юношескими религиозными переживаниями. Но не только. По всей видимости, он принадлежал к той редкой категории «тонкокожих» людей, кто близко к сердцу принимает чужую беду. Примерно как наш Радищев: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человеческими уязвлена стала». И такой он был с детства.

Мы ещё не раз будем обращаться к его дневнику, а пока о самом для него в этот момент главном. В канун окончания школы он принимает самое ответственное, но и рискованное для человека его лет решение: посвятить свою жизнь Богу. Да, радостно, наверное, на утре жизни сознавать свою богоизбранность, но ведь это решение обратного хода не имеет. И какой же твёрдостью надо обладать, чтобы в 16 лет по собственной воле отречься от мирских соблазнов, замкнув свой горизонт церковными бдениями и, забывая себя, печься о других – тех, кто обратился к тебе со своими невзгодами, давая им утешение и просветляя душу.

Но прежде чем решиться на этот судьбоносный шаг, следовало испросить согласие матери – без неё в семье не принимались подобные решения. И только получив материнское добро (а она, в свою очередь, обратилась за советом к его школьным наставникам), он подаёт заявление в духовную семинарию города Дьёр. Вскоре, однако, выясняется, что молодому человеку с его способностями и уровнем подготовки в этой провинциальной семинарии делать нечего, и его направляют в Инсбрук, а ещё через два года – в католический центр Канизианум, одно из лучших учебных заведений такого рода в тогдашней Австро-Венгрии. Эти семь лет учёбы – счастливейшие в жизни Вильмоша, когда он чувствует, как крепнет в нём пастырский призыв, как прибывает его юношеская энергия, и он вновь и вновь убеждается в правильности своего выбора. А, вместе с тем, закладывается и его «лицейское братство» – дружба с сокурсниками и будущими коллегами, которую он пронесёт через всю жизнь.

24 августа 1915 года – один из самых торжественных дней в жизни Вильмоша Апора, день его рукоположения в священники. Но увы, омрачённый полыхающей в Европе войной. Да, не в лучшее время вступает он на свою пастырскую стезю. А ведь впереди его ждёт ещё немало катаклизмов, на которые так щедр для людей его поколения оказался ХХ век. Распад Австро-Венгерской империи, быстротечные взлёт и падение Венгерской советской республики (1919 г.), установление диктатуры адмирала Хорти, великая депрессия конца 1920-х гг., Вторая Мировая война с её многомиллионными жертвами… И хотя сан священника предписывает, не принимая непосредственного участия в социальных конфликтах, оставаться как бы над схваткой, но все эти потрясения пройдут через его сердце. Потому что дистанцироваться от бед и страданий других людей, как мы знаем, он не умеет.

На торжество его рукоположения прибыли мать с сёстрами, на два дня отпросившиеся из своего госпиталя, где они ухаживали за ранеными. А вот брат приехать не смог – с фронта, с передовой, как известно, не отпускают. А вслед за тем «молодого специалиста» направляют в венгерскую глубинку, в город Дюла на юго-восточной окраине страны, на место помощника приходского священника. Вот одна из первых дневниковых записей, сделанных им в этом своём новом качестве: «На днях мы хоронили 20-летнего солдата с полными воинскими почестями. Его бедная мать горько плакала, но его отца было ещё жальче. Когда он молча стоял на краю могилы, на его лице было написано мучительное горе. Сколько таких трагедий происходит по всей Европе в эти дни!» А ведь стоя перед открытым гробом, юный священник не мог не думать, что хоронит своего сверстника и что повернись рулетка судьбы иначе, и он сам мог бы лежать в этой могиле.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.