Примечания к судьбе физика

- -

- 100%

- +

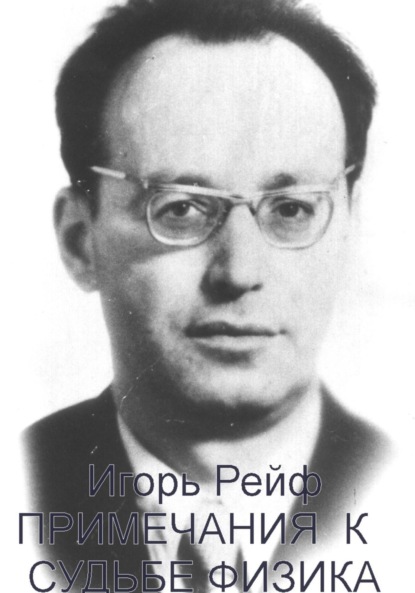

Человека, о котором я хочу здесь рассказать, давно нет в живых. Его уже немногие помнят даже в его родном ФИАН’е, где он проработал практически всю свою недолгую жизнь. Он не был академиком, не был даже членкорром, не увенчан при жизни никакими громкими премиями. Но было время, когда многочисленные заокеанские научные публикации по проблеме рентгеновских лазеров в рамках рейгановской программы «звёздных войн», свернутой при президентстве Билла Клинтона, регулярно сопровождалась ссылкой под номером один на статью Льва Гудзенко и Леонида Шелепина «Усиление в рекомбинирующей плазме» из «Докладов АН СССР» за 1965 год. Жизни и научной судьбе первого из её соавторов я и посвятил этот очерк. Но сперва мне хотелось бы поделиться одним впечатлением из более-менее недавнего прошлого.

В середине многим еще памятных 1990-х годов мне тоже довелось побывать в том самом известном всей стране ФИАН’е, а с 1992 года – Физическом институте РАН. Повод для визита был и торжественный и печальный: на заседании ученого совета мне предстояло передать институту посмертную маску Андрея Дмитриевича Сахарова, оставленную одной уехавшей за рубеж художницей. Известные ученые, цвет нашей физической науки, смотрели на меня из глубины полутёмного зала, и я, человек, в общем-то, случайный, поневоле терялся и робел. А после церемонии я и мои спутники попросили разрешения посмотреть рабочий кабинет Андрея Дмитриевича, каковое (разрешение) нам было незамедлительно дано. И мы отправились.

Холл, коридор, лестница, ещё коридор, ещё лестница, и вот мы в святая святых, в том самом теоротделе ФИАН, о котором в 60-70-е годы ходило столько легенд и которым более полувека руководили один за другим два нобелевских лауреата – Игорь Тамм и Виталий Гинзбург. Пустой слабоосвещённый коридор с щербатым запущенным паркетом, ничем, пожалуй, не отличающийся от любого учрежденческого, только с небольшими грифельными досками вдоль стен. Когда-то, вероятно, он гудел от голосов, а у досок роились оживленные группки спорящих, апробируя и оттачивая на ходу свежерождённые, словно бы из самого здешнего воздуха, неожиданные и дерзкие идеи. Но сейчас здесь стояла вязкая, неподвижная тишина, к тому же усугубляемая полным безлюдьем. Дождавшись, наконец, какого-то проходившего бочком сотрудника, мы узнали, где находился кабинет академика Сахарова, но он оказался на замке: молодой аспирант, занимающий его теперь, куда-то отлучился. И снова пришлось слоняться по пыльному коридору, пока не появился новый хозяин кабинета, и мы вошли.

Маленькая комнатка, из неё дверь направо – в ещё меньшую, почти пенал. Впритык к окну простой канцелярский стол с компьютером (не знаю, стоял ли он ещё при жизни Сахарова или появился позднее). Вот это и было рабочим местом Андрея Дмитриевича, куда он вернулся в 1968 году из Арзамаса-16 после написания своего знаменитого «Меморандума» – «Размышлений о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», – а потом, 20 лет спустя, из горьковской ссылки.

Признаюсь, подавленными выходили мы из-под мраморных колонн центрального корпуса института во вьюжный декабрьский день. О фундаментальной науке у нас толкуют разное. Кто говорит, что она на грани умирания, кто – что уже умерла, и потребуется не один десяток лет, чтобы возродить её на достойном её прошлого уровне. Но если такое время действительно придёт, то, может, и заметки эти кому-нибудь пригодятся – ведь в них рассказывается об одном из представителей бесспорно выдающегося, но почти уже сошедшего поколения, который тоже кое-что сделал для расцвета нашей российской науки. Хотя в данном конкретном аспекте нас, может быть, даже больше будет интересовать вопрос не что, а как.

Квартира у Курского

Этого телефонного номера не было ни в одном из московских справочников, но дозвониться сюда порою было не проще, чем на Центральный телеграф или в ГУМ. Впрочем, звонившие относились к этому спокойно, потому что знали – номер занят не для банального телефонного трёпа, а по делу: его владелец обсуждает с коллегами подробности их совместной научной работы.

Обычно такой «телефонный» образ жизни ведут люди, прикованные болезнью к постели или креслу, но в отношении Льва Гудзенко то было справедливо лишь отчасти. Застарелый порок сердца действительно был для него причиной известных жизненных затруднений, но бывало, что они оборачивались ему на пользу. Так, в 1960 году академик Скобельцин, тогдашний директор ФИАН, подписал приказ, разрешающий младшему научному сотруднику Лаборатории колебаний им.Л.И. Мандельштама, с учетом состояния его здоровья (он только недавно выписался из Боткинской больницы, где провел более полугода), свободный график посещения института. В тот момент почтенный академик ещё не подозревал, кому оказывает благодеяние, а если б смог заглянуть хотя бы на пару лет вперед, то наверное бы разорвал приказ и бросил его в корзину.

Говорят, что знаменитый Ландау, встречая в своем институте в рабочие часы кого-нибудь из младших коллег, останавливал их вопросом: «Почему вы бездельничаете? Идите домой работать». Вот эта узаконенная возможность не являться ежедневно в «присутствие» оказалась на первых порах благодетельной для только ещё пробующего свои силы ученого и наложила отпечаток на весь стиль его дальнейшей работы.

Дело в том, что по характеру он вовсе не был одиночкой-затворником и в орбиту своего теоретического поиска стремился вовлечь ещё хотя бы пару-тройку человек. Поэтому так часто и подолгу был занят его домашний телефон. Поэтому шли и шли сюда, в маленькую квартирку напротив Курского вокзала, бесконечным потоком люди самых разных возрастов и званий, но чаще – неостепенённая молодежь.

Их встречал худощавый и моложавый не по годам (характерный облик больных ревматическим пороком сердца) хозяин дома, облачённый в шерстяной тренировочный костюм, с доброй близорукой улыбкой, рождавшей ощущение застенчивости и некоторой что ли незащищенности. Ощущение, впрочем, было обманчивым: постоять за себя и, особенно, за других Гудзенко умел, как мало кто из людей его круга.

В небольшой десятиметровой комнате, которую только с натяжкой можно было назвать кабинетом, помещались тахта, письменный стол, весь заваленный исписанными листками бумаги, стеллаж с книгами да над журнальным столиком известная фотография позднего Эйнштейна с младенчески грустной обезоруживающей улыбкой (в последний год жизни ее потеснил карандашный портрет трагически погибшего в 1977 году ректора МГУ Рема Хохлова, сделанный с журнальной репродукции рукою хозяина). Вот, собственно, и вся «обитель» теоретика-физика, так слабо гармонировавшая с романтическим образом «властителя умов», что утвердился в 1960-е годы в литературе («Иду на грозу», например) или в кино («Девять дней одного года»). Кроме того, в квартире жили старики-родители да ещё белая кошка – предмет особых забот Льва Иосифовича.

Строго говоря, для приходившей сюда научной молодежи он был шефом – и по возрасту и по званию. Но так плохо вязалась эта кличка со всей обстановкой и самой манерой обращения хозяина дома, казалось бы, в зародыше убивавшей самую мысль о возможном неравенстве кого-то с кем-то, что любой из них, наверное бы удивился, если бы кто-нибудь употребил этот термин, говоря об их наставнике. Да и как, например, повернется язык назвать шефом научного руководителя, выбор которого осуществляется путем… подбрасывания монетки?

Доктор физ.-мат. наук профессор С.И.Яковленко, заведующий отделом кинетики ИОФ РАН (в 1967 году – студент 4 курса МИФИ):

Я попал в восьмую группу физики горячей плазмы. Две первые группы должны были быть теоретическими, но их набирали после пятого семестра из всех остальных групп факультета "Т" (теоретической и экспериментальной физики). Конкурсным экзаменом служил первый экзамен по теорфизике, который я вместе с моим другом Сашей Бирюковым провалил, то есть получил тройку, хотя ни до, ни после этого не знал лучше сдаваемого материала.

Эта неудача нас сблизила, и мы решили пробиваться в теорфизику самостоятельно. Однажды на лекции по технике спектроскопии, которую вел у нас очень интересный человек и замечательный специалист Владимир Николаевич Колесников, лектор написал на доске названия десяти научных тем, к которым он и его знакомые хотели бы привлечь студентов. Последняя из перечисленных тем не была конкретизирована, но было указано, что она теоретическая. Желание быть теоретиками выразили только мы с Сашей, и Колесников пригласил нас в ФИАН для знакомства с будущими руководителями.

Мы встретились колонном зале. Шефов было вдвое больше, чем нас, студентов: кроме Колесникова там были Гудзенко, Шелепин и Боря Гордиец, аспирант Шелепина. Нам с Сашей предложили определиться, выбрав каждому одну из двух предлагаемых тем. Содержание этих тем рассказывали по очереди Гудзенко и Шелепин, что-то набрасывая мелом в разных углах доски. Однако суть того, о чем говорилось, была для нас туманна.

И тогда мы решили бросить монетку. "Если она упадет орлом, – шептались мы, указывая на исписанные стороны доски, – то ты туда, а я туда. Если решкой, то наоборот". Будущие шефы с интересом наблюдали за этим действом. В качестве независимого лица пятак вызвался бросать Колесников. В результате я оказался у Гудзенко, а Саша у Шелепина. Спустя несколько лет, вспоминая этот эпизод, мы с Гудзенко выражали общее удовлетворение тем, как удачно лег пятак.

А спустя ещё 10 лет, на похоронах Гудзенко, один из его учеников – Игорь Лакоба, сын репрессированного в 40-х годах грузинского партийного деятеля, скажет в своем прощальном слове: «Пройдя через всю систему нашего образования, я впервые понял, что такое Учитель, только когда судьба свела меня с Львом Иосифовичем. С двух лет я лишился отца, но мысленно представлял его себе именно таким, каким был мой ушедший наставник».

«Крамольная» идея

К середине 1950-х годов Лаборатория колебаний, куда Гудзенко пришел ещё лаборантом-радиотехником, продолжая учиться на вечернем отделении физфака МГУ, сменила руководство, а вслед за ним и тематику. От двух основных ее научных направлений (радиоспектроскопии и радиоастрономии) отпочковалось третье – квантовая электроника, реализовавшая в итоге дерзкую мечту «Гиперболоида инженера Гарина», и потеснив все остальное далеко на периферию.

То было время крупного научного прорыва, завершившегося созданием оптического квантового генератора и первого лазера на рубиновом кристалле и увенчанного в 1964 году Нобелевской премией, которую разделили двое советских ученых – А.М.Прохоров и Н.Г.Басов – и американец Чарльз Таунс. И «туманная» теоретическая тема, предложенная Гудзенко юному соавтору, судьбой которого так удачно распорядился пятак, лежала в русле этих научных поисков, придерживаясь, однако, своего, параллельного курса. А ее своеобычность заключалась прежде всего в способе энергетической подпитки активной излучающей среды лазера, в качестве которой к описываемому моменту начал использоваться раскаленный газ.

Дело в том, что для получения когерентного лазерного излучения недостаточно только накачать активную среду энергией. Надо ещё создать такие условия, при которых число возбужденных атомов (в квантовой электронике это называется заселенностью), способных испустить квант света при переходе электрона на нижележащую орбиту, превышало заселенность атомов с более низкими энергетическими уровнями. Однако в термодинамически равновесной среде это соотношение как раз противоположно, а потому такое возбужденное состояние называют инверсией.

Но каковы же пути достижения инверсной заселенности? Первый и, вместе, наиболее очевидный из всех – непосредственная накачка верхнего, или так называемого рабочего, уровня. Именно он и оказался в центре внимания большинства исследователей. Соответственно, и зеленая улица была дана лазерам, где излучающей средой служила перегретая плазма, полученная путем создания мощного электрического разряда в газе, а потому и названных газовыми.

Однако для создания энергетического перепада между электронными орбитами, в принципе, не обязательно накачивать верхний, рабочий уровень. Можно ведь взамен этого разгружать (очищать) нижний, то есть брать крепость не штурмом, а как бы путем подкопа. Но условия для такого «подкопа» обеспечиваются уже не в перегретой, а, наоборот, в охлажденной плазме, то есть не на пике, а в послесвечении газового разряда, когда свободные электроны, возвращаясь к исходному состоянию, вновь соединяются (рекомбинируют) с ионами – так называемый противоположный рекомбинационный поток.

Известно ли было об этом физикам? Разумеется, да, только вот отдача здесь представлялась слишком уж эфемерной. А потому права «генерального» безраздельно приобрел курс на совершенствование газовых лазеров, освященный к тому же академическим авторитетом руководства лаборатории.

Доктор физ.-мат. наук профессор Л.А.Шелепин, главный научный сотрудник отдела оптики ФИАН:

В квантовую электронику я пришел из математической физики, которой занимался ещё в теоротделе под руководством В.Л.Гинзбурга. В новую область исследований сманил меня Лев, предположив – то ли в шутку, то ли всерьез, – что за участие в лазерной, имеющей оборонное значение, тематике могут дать квартиру. В тот момент я жил в коммуналке на 10 семей, так что жилищный вопрос стоял для меня довольно остро. Квартиру, впрочем, так и не дали, хотя Гудзенко, помнится, приложил к этому немало усилий. Но с 1961 года мы начали сотрудничать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.