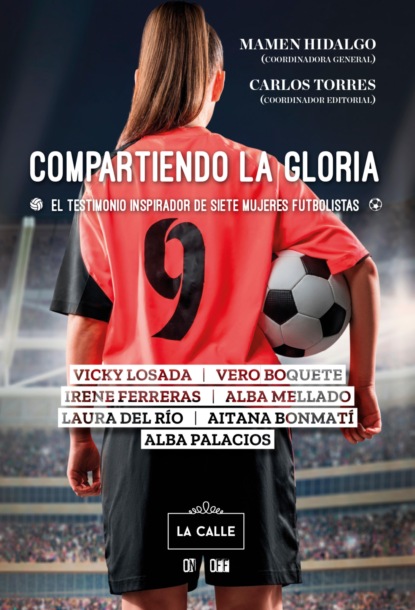

Compartiendo la gloria. El testimonio inspirador de siete mujeres futbolistas

Издательство:

Автор

Vicky Losada, Alba Palacios, Vero Boquete, Irene Ferreras, Alba Mellado, Laura del Río y Aitana Bonmatí. Siete testimonios de mujeres que demostraron que el fútbol, es fútbol; 90 minutos de pasión en los que no importa quién marca el gol sino gritarlo a voz viva.Siete mujeres que quieren servir de inspiración a las futuras generaciones de futbolistas, quienes recogerán su testigo para seguir desarrollando su pasión por el que llaman el deporte rey.