- -

- 100%

- +

Da die großen Metainstitutionen wie Kirche, Staat etc. zu zerbrechen drohen, »fehlen immer mehr die übergreifenden generativen Diskurse (Meta-Erzählungen), die milieu- und generationsübergreifend Sinn stiften« (ebd.). Haupert zieht folgende Zwischenbilanz der aktuellen Verhältnisse (ebd., S. 89):

»Die Pluralisierung von Lebenslagen erfordert eine hohe Wachsamkeit des Individuums, um mögliche Chancen zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Dazu ist hohe Frustrationstoleranz, Anpassungsbereitschaft und Flexibilität notwendig.«

Im Hinblick auf die Lebenssituation von Jugendlichen kommt Keupp zu einer ähnlich kritischen Einschätzung (Keupp 2013, S. 19 f.): Deren Lage sei heutzutage

»in der sozialen Lebenswelt durch eine eigentümliche Spannung gekennzeichnet: Einerseits sind schon für Jugendliche die Freiheitsgrade für die Gestaltung der eigenen individuellen Lebensweise sehr hoch. Andererseits werden aber diese ›Individualisierungschancen‹ erkauft durch die Lockerung von sozialen und kulturellen Bindungen. Der Weg in die moderne Gesellschaft ist, so gesehen, auch ein Weg in eine zunehmende soziale und kulturelle Ungewissheit, in moralische und wertemäßige Widersprüchlichkeit und in eine erhebliche Zukunftsunsicherheit.«

1.2Erwachsenwerden heute

Im Hinblick auf das, was das Aufwachsen in dieser Gesellschaft ausmacht, beschreibt Keupp folgende Zielsetzungen und notwendige Rahmenbedingungen (Keupp 2013, S. 38 f.):

»Erwachsenwerden ist ein schwieriger werdendes Projekt. An welchen Modellen und Werten sollen sich Heranwachsende orientieren oder von welchen sich abgrenzen? Und welche Ressourcen brauchen sie dazu?

•Sie müssen ihre eigene Lebenserzählung finden, die für sie einen kohärenten Sinnzusammenhang stiftet.

•Sie müssen in einer Welt der universellen Grenzüberschreitungen ihr eigenes »boundary management« in Bezug auf Identität, Wertehorizont und Optionsvielfalt vornehmen.

•Sie brauchen die »einbettende Kultur« sozialer Netzwerke und die soziale Kompetenz, um diese auch immer wieder mit zu erzeugen.

•Sie benötigen die erforderliche materielle Basissicherung, die eine Zugangsvoraussetzung für die Verteilung von Lebenschancen bildet.

•Sie benötigen die Erfahrung der Zugehörigkeit zu der Gesellschaft, in der sie ihr Lebensprojekt verwirklichen wollen.

•Sie brauchen einen Kontext der Anerkennung, der die basale Voraussetzung für eine gelingende Identitätsarbeit ist.

•Sie brauchen Voraussetzungen für den alltäglichen interkulturellen Diskurs, der in einer Einwanderungsgesellschaft alle Erfahrungsbereiche durchdringt.

•Sie müssen die Chance haben, in Projekten des bürgerschaftlichen Engagements zivilgesellschaftliche Basiskompetenzen zu erwerben.«

Die letzte Shell-Studie (2015) macht in diesem Zusammenhang durchaus Mut, denn mehr als die Hälfte (52 %) der befragten Jugendlichen blicken optimistisch auf die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung, und 61 % sind optimistisch im Hinblick auf ihre eigene persönliche Zukunft. Darüber hinaus steigt auch das politische Interesse (fast 50 %) und die Bereitschaft, sich für sozial Benachteiligte zu engagieren (60 %). Sorgenvolle Gedanken kreisen um Terror (73 %) und einen möglichen Krieg in Europa (62 %). 95 % wünschen sich einen sicheren Arbeitsplatz.

Neben den jungen Erwachsenen sind auch die älteren Generationen durch die beschriebenen Entwicklungen gefordert. Die Zeiten, in denen ich ein (Berufs-)Leben lang bei einem Arbeitgeber tätig sein kann, gelten nur noch für eine ausgesprochen kleine Bevölkerungsgruppe. Ein großer Teil der Beschäftigten sieht sich einer permanenten Bewährungsprobe und der Notwendigkeit einer kreativen Gestaltung des eigenen Berufs- und Lebensweges gegenüber, ohne dabei verlässlich auf die bisherigen Mittel setzen zu können. Die Gesellschaft erwartet auch hier eine ständige Weiterentwicklung, um mit den Veränderungen Schritt zu halten.

1.3Von der Normalbiografie zur Patchworkbiografie

Keupp (2008, 2013) kommt daher zu dem Schluss, dass sich die »biografischen Schnittmuster« grundlegend verändern und diese immer weniger aus bislang bestimmenden normalbiografischen Vorstellungen bezogen werden können. Er identifiziert tief greifende kulturelle, politische und ökonomische Umbrüche, die durch einen global agierenden digitalen Netzwerkkapitalismus bestimmt werden und einen »Wertewandel«, welcher einerseits neue Lebenskonzepte stützt, der aber zugleich in »seiner pluralisierten Form« zu einem Verlust von als gültig angesehenen Werten führt und mehr selbst begründete Wertentscheidungen verlangt. Darüber hinaus beschreibt Keupp die Notwendigkeit veränderter Geschlechterkonstruktionen, da es aus seiner Sicht bisher noch nicht gelungen sei, die untergründig wirksamen patriarchalen Normen und Familienmuster zu überwinden. Weiter diagnostiziert er eine Pluralisierung und Entstandardisierung familialer Lebensmuster, deren Bestand immer weniger gesichert ist und die von den beteiligten Personen hohe Eigenleistungen in der Beziehungsarbeit verlangen. Der Autor konstatiert daher eine wachsende Ungleichheit im Zugang der Menschen zu »ökonomischem, sozialem und symbolischem Kapital«, woraus auch eine ungleiche »Verteilung von Lebenschancen« erwächst (Keupp 2013, S. 26 f.). Und er sieht einen wachsenden Einfluss der Medien auf Bildung, Beziehung und Vernetzung, mit noch nicht einzuschätzenden Folgen auf die jeweiligen Bereiche. Aufgrund der oben beschriebenen kulturellen, gesellschaftlichen und arbeitstechnischen Veränderungen in der Gesellschaft hält Keupp das Konzept der »Normalbiografie« für überholt und spricht stattdessen von »Patchworkidentitäten« (Keupp 2008), weil je nach Situation und Lebensphase die eigene Selbstbeschreibung und die persönliche Lebensplanung neu zusammengesetzt werden müssen.

Ein ordentliches Paket, was die aktuellen Generationen somit gemeinschaftlich tragen und gestalten müssen, ohne bereits für alle möglichen Fragen eine Antwort und das entsprechende Instrumentarium für die Bewältigung der jeweiligen Aufgaben bereitzuhalten. Auf der partnerschaftlichen Ebene und in der Familie gehören also Aushandlungsprozesse zunehmend zum Alltagsgeschehen, und diese setzen eine persönliche Standortbestimmung und Positionierung eines jeden Individuums voraus, um sich in dem Dialog nicht zu verlieren.

1.4Was haben andere Menschen mir mitgegeben?

Auch wenn sich in einigen Bereichen die Richtung des Lernens umgekehrt hat, so kommt es aus meiner Sicht dennoch weiterhin darauf an, was die Beteiligten als Essenz von wichtigen Menschen aus ihrer Familie und ihrem Umfeld für ihr Leben erhalten und in ihren »Rucksäcken« mitgenommen haben, um mit den beschriebenen Herausforderungen umgehen zu können.

Gerne greife ich in diesem Zusammenhang auf die Modelle der beiden Psychologen und Psychotherapeuten Klaus Grawe (2000) und Rainer Sachse (2002) zurück, die einige grundsätzliche menschliche Bedürfnisse und Erfahrungen beschrieben haben.

Grawe (2000) hat aufgrund seiner Forschungen vier Grundbedürfnisse als wesentlich für ein gelingendes Leben identifiziert:

1) Bindung und Zugehörigkeit:

Hiermit ist das Bedürfnis des Menschen nach Mitmenschen, nach Nähe zu einer Bezugsperson gemeint.

2) Orientierung und Kontrolle:

Dass das Leben einigermaßen sicher, verstehbar und vorhersehbar ist, weil es in gewohnten Bahnen und nach bekannten Prinzipien verläuft, und man Handlungsspielraum besitzt, sodass man mit seinem Tun tatsächlich etwas bewirken und Ziele erreichen kann.

3) Selbstwerterhöhung und -schutz:

Das Bedürfnis, sich als gut, kompetent, wertvoll und von anderen geliebt zu erleben.

4) Lustgewinn und Unlustvermeidung:

Das Bestreben, erfreuliche, lustvolle Erfahrungen herbeizuführen und schmerzhafte, unangenehme Erfahrungen zu vermeiden.

Im Hinblick auf das Kontrollbedürfnis schreibt Grawe (2004, S. 231):

»Je nach Lebenserfahrung, die das Individuum bezüglich seines Kontrollbedürfnisses (vor allem in seiner frühen Kindheit) macht, entwickelt es eine Grundüberzeugung darüber, ob Voraussehbarkeit und Kontrollmöglichkeit besteht, ob es sich lohnt, sich einzusetzen und zu engagieren, und inwieweit das Leben einen Sinn macht.«

Vergleichbares gilt für die anderen drei Bedürfniskategorien: Auf wen konnte ich mich stets verlassen? Wer hat mir Halt und Sicherheit gegeben? Wer hat mir gezeigt, dass ich ein wertvoller Mensch bin? Wer hat dafür gesorgt, dass ich vor unangenehmen Erfahrungen geschützt wurde und die Welt in meinem Tempo entdecken konnte?

Sachse benennt mit seinen sechs Beziehungsmotiven ähnliche Grundvoraussetzungen für persönliche Stabilität im Leben (Sachse 2001, S. 42 f.):

• »Das Bedürfnis nach Akzeptierung:

das Bedürfnis, von wichtigen anderen Personen um seiner selbst willen geliebt, geachtet, akzeptiert zu werden

• Das Bedürfnis, wichtig zu sein:

das Bedürfnis, für andere eine Bedeutung zu haben, in ihrem Leben eine Rolle zu spielen.

•Das nach verlässlicher Beziehung:

das Bedürfnis danach, eine Beziehung zu haben, auf die man sich verlassen kann, die tragfähig ist, die nicht ohne Weiteres infrage gestellt werden kann, die Belastung aushält; es ist ein Bedürfnis nach einer ›sicheren Bindung‹.

•Das Bedürfnis nach solidarischer Beziehung:

das Bedürfnis, dass der Interaktionspartner zu einem hält, einen unterstützt, Hilfe gibt, wenn man sie braucht, Geborgenheit realisiert, ›auf der eigenen Seite ist‹.

• Das Bedürfnis nach Autonomie:

das Bedürfnis danach, in seiner Selbstbestimmung, Selbstdefinition und Selbstentwicklung akzeptiert [zu] werden.

• Das Bedürfnis nach territorialer Unverletzlichkeit der eigenen Domäne:

das Bedürfnis danach, Bereiche des Lebens als eigene Bereiche definieren zu dürfen, Grenzen zu ziehen, und das Bedürfnis, dass diese Grenzen von Interaktionspartnern ernst genommen und respektiert werden und dass diese Partner die eigene Domäne nur betreten, wenn sie eine Erlaubnis dazu haben.«

Diese für Sachse zentralen Beziehungsmotive spielen für jeden Menschen eine wesentliche Rolle, auch wenn sie in der Reihenfolge und Wichtigkeit individuell eine andere Bedeutung haben können. Die Beziehungsmotive können sich laut Sachse in unterschiedliche positive Richtungen (wenn sie gut erfüllt werden) und negative Richtungen (wenn sie wenig, unsicher oder gar nicht erfüllt werden) entwickeln.

Wie leicht zu erkennen ist, fußen beide Modelle auf ähnlichen Erfahrungswerten und Grundannahmen, die sich in erster Linie in der Interaktion mit anderen (exklusiven) Bezugspersonen bewähren (müssen). Ganz wesentlich ist dabei die verlässliche Bindung (Bowlby 1969), deren Bedeutung sich inzwischen in zahlreichen Untersuchungen bestätigt hat. Der Psychologe Klaus Fröhlich-Gildhoff (2013, S. 65) fasst den hohen Wert so zusammen:

»Der wesentlichste Schutzfaktor, der am stärksten zu einer gelingenden Entwicklung beiträgt und viele Risikofaktoren abpuffern kann, ist eine stabile, wertschätzende, emotional warme Beziehung zu einer (erwachsenen) Bezugsperson.«

1.5Zusammenspiel von Ressourcen und Stressoren

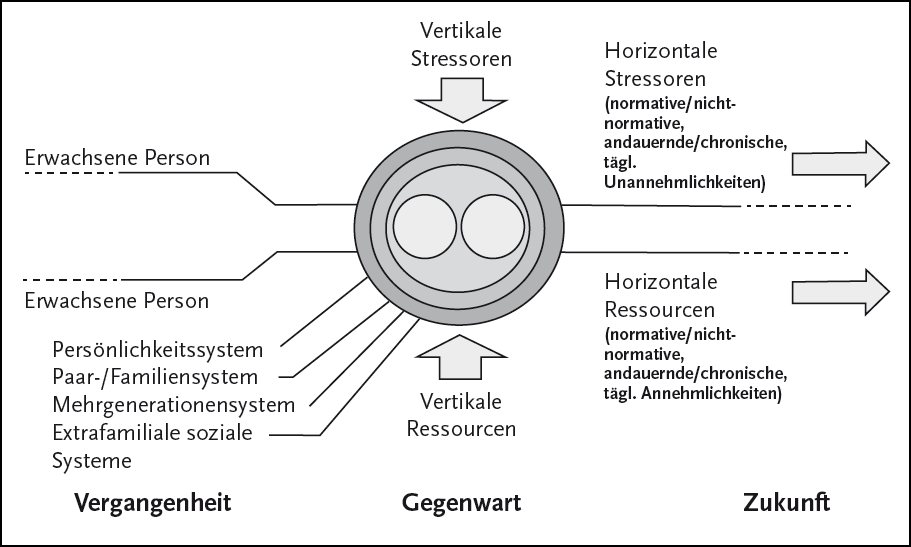

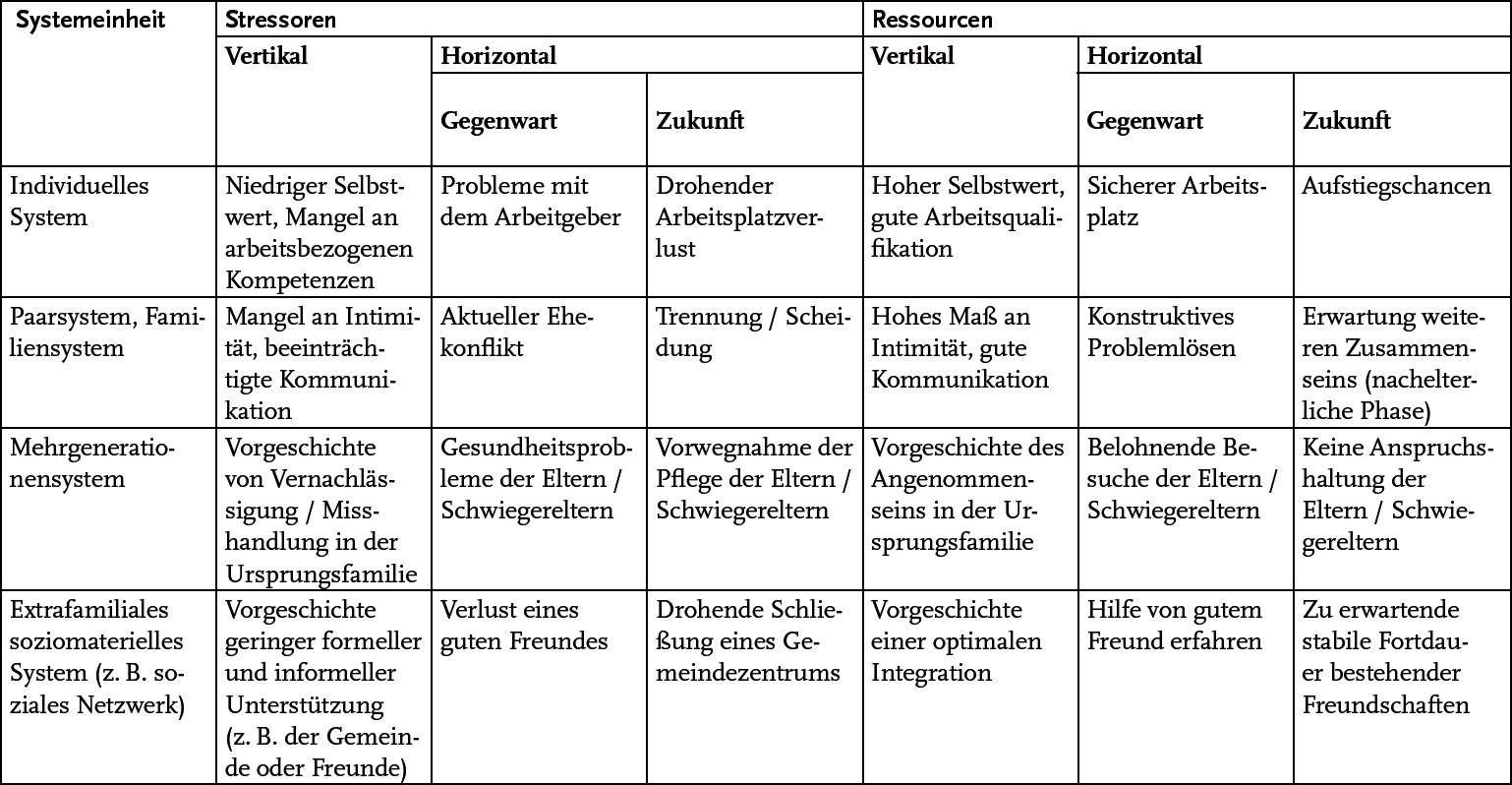

Wenn es nun um einen möglichen Überblick zu den gelungenen und herausfordernden Aspekten der Bewältigung des eigenen Lebens geht, sei an dieser Stelle an das wertvolle sog. integrative Systemmodell der Familienentwicklung des Psychologen Klaus A. Schneewind (2010, S. 128 f.) erinnert, welches das Zusammenspiel von vertikalen Ressourcen und Stressoren sowie von horizontalen Ressourcen und Stressoren beschreibt (Abb. 1; Tabelle 1).

Abb. 1: Systemmodell der Familienentwicklung unter Berücksichtigung von Stressoren und Ressourcen (aus Schneewind 2010, S. 128)

Mit diesem Modell ist es Schneewind sehr gut gelungen, die individuelle Dimension, die partnerschaftliche Dimension, die Einflüsse des Mehrgenerationensystems und weiterer außenliegender Systeme an einem idealtypischen Modell von Paar und Familie zu beschreiben (Schneewind 2010, S. 130): »Im Zusammentreffen der vertikalen und horizontalen Dimension von Stressoren und Ressourcen entscheidet sich, wie ein Paar oder Familiensystem mit gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen umgeht.« Vergleichbares gilt auch für alleinstehende Menschen ohne Partner. In diesem Sinne stellt das Modell ein Gerüst zur Verfügung, um Bilanz zu ziehen, und eignet sich gut als Matrix, um »von oben« auf die aktuelle Lebenssituation zu schauen und entsprechende Such- und Sortierprozesse anzuregen:

•Wo bin ich, bzw. sind wir bereits gut aufgestellt?

•Was sind wertvolle Impulse aus meiner/deiner Familie?

•Wo passen unsere Konzepte gut zueinander?

Tab. 1: Beispiele für vertikale bzw. horizontale Stressoren und Ressourcen im individuellen System sowie im Paar- bzw. Familiensystem (aus Schneewind 2010, S. 129)

•Was fördert unser Familienklima?

•Wodurch sorgen wir für Lebensqualität?

•Was hilft uns mit möglichen Belastungen umzugehen?

•Auf welche Kraftquellen können wir zählen?

•Wo sollten wir noch »anbauen«?

Fragen, die im Trubel des Alltags gelegentlich untergehen können, die für die bewusste Gestaltung des eigenen Lebens jedoch von zentraler Bedeutung sind. Insbesondere, da die aktuellen, weiter oben beschriebenen gesellschaftlichen Herausforderungen (Kap. 1.2) von den handelnden Menschen permanente Standortbestimmungen und Anpassungsleistungen erwarten, damit sie den festen Boden unter den Füßen behalten.

Das kann nicht ohne Wirkung auf die unterschiedlichen Professionen bleiben, denn die »Möglichkeiten, an den zu bewältigenden Lebensaufgaben zu scheitern, sind gewachsen. Biografische Kompetenz ist gefragt« (Schulze 2003, S. 66). Aus Theodor Schulzes Sicht müssen sich die professionellen Fachkräfte daher auf unterschiedliche lebensgeschichtliche Voraussetzungen und biografische Perspektiven einstellen, »und die Förderung biografischer Kompetenz wird zu einer pädagogischen Aufgabe« (ebd.).

Dieser Einschätzung folgen auch Kraul und Marotzki (2002, S. 8) mit ihrer Schlussfolgerung, Menschen seien

»im Übergang zur Informationsgesellschaft im hohen Maße auf biografische Arbeit verwiesen. Das liegt nicht nur daran, dass eine sogenannte Normalbiografie ihre normative Kraft weitestgehend eingebüßt hat, sondern es hat auch viel damit zu tun, dass beispielsweise Lernen lebenslang in die Biografie integriert werden muss«.

Beide Autoren sprechen folglich von Biografiearbeit als einer modernitätstheoretisch fundierten Kategorie. In die gleiche Richtung zielt der US-amerikanische Soziologe Richard Sennett: Seinen Studien zufolge nimmt die Kurzfristigkeit des Arbeitslebens den Menschen die Chance, »eine Lebensgeschichte durch Arbeit« zu entwickeln (Sennett 2001, S. 19), sodass eine »Sinnhaftigkeit« im eigenen Leben »erst durch erhöhte biografische Arbeit hergestellt werden kann« (Kraul u. Marotzki 2002, S. 9). Dieser die Biografiearbeit begründenden Spur will ich nun nachgehen.

2 Grundbegriffe der Biografiearbeit

»Was man verstehen gelernt hat, fürchtet man nicht mehr.«

Marie Curie

Wie bereits im Vorwort beschrieben, gibt es inzwischen eine Fülle unterschiedlicher Publikationen zu den Themen Biografiearbeit und Erinnerungskultur. Für eine vertiefende Auseinandersetzung verweise ich auf die Bände von Girrulat et al. (2007), Gudjons, Wagener-Gudjons u. Pieper (2008), Hölzle und Jansen (2009), Miethe (2014), Ruhe (2014) und Specht-Tomann (2012). Für die Arbeit mit Kindern ist das Buch »Mädchen und Jungen entdecken ihre Geschichte« von Birgit Lattschar und Irmela Wiemann (2007) weiterhin das Standardwerk.

Ich beschreibe in den folgenden Kapiteln, was unter Biografiearbeit zu verstehen ist und welche hilfreichen Effekte durch diese Form der Begleitung entstehen können. Eine wesentliche Einschätzung sei bereits hier vorangestellt: Biografiearbeit ist kein therapeutisches Vorgehen, allerdings erlebe ich die Übergänge zu Beratung und Therapie fließend. Biografiearbeit umfasst daher in erster Linie eine angeleitete Form sinnstiftenden Erinnerns und Sortierens, um sowohl im »Hier und Jetzt« als auch in der Zukunft mit gutem Boden unter den Füßen handlungsfähig zu sein und zu bleiben.

Bevor ich ab Kapitel 3 zu einer differenzierten Beschreibung dieses Vorgehens komme, ist es wichtig, in diesem Kapitel einige Begriffe zu erläutern, die in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle spielen. Neben Lebenslauf und Biografie gehören dazu biografische Kompetenz (Biografisieren, Biografizität), Identität, Selbstwert, Autonomie, Ressource und autobiografisches Gedächtnis. Allen diesen Begriffen ist gemein, dass sie Aspekte des menschlichen Werdegangs und die Bedingungen eines gelingenden Aufwachsens hin zu einem handlungsfähigen Subjekt in der Gesellschaft beschreiben.

2.1Biografie

Starten wir zunächst mit dem Begriff Biografie. Der Duden definiert sie als3

1. Beschreibung der Lebensgeschichte einer Person

2. Lebenslauf, Lebensgeschichte eines Menschen

Ursprünglich kommt der Begriff aus dem Griechischen und setzt sich zusammen aus bios (dt. »Leben«) und gráphein (dt. »schreiben, zeichnen, abbilden, darstellen«). Folgt man dem Wortstamm, dann heißt er wörtlich übersetzt Lebensbeschreibung, wie in der obigen Definition des Dudens.

Für die Biografiearbeit wird die Unterscheidung von Lebenslauf und Biografie als wesentlich erachtet:

•Im Lebenslauf sind in der Regel die chronologischen nachprüfbaren Daten, Fakten, Wohnorte und Stationen aufgelistet wie Geburt, Kindergarten, Schulzeit, Umzüge, Ausbildung, Studium, Hochzeit, Trennung, Ehrenamt, Berufstätigkeit etc. »Deswegen gilt er als weitgehend objektive Beschreibung von Lebens-, Bildungs- oder Besitzstandverhältnissen« (Nischak u. Schollas 2007, S. 23).

•Im Unterschied zum Lebenslauf umfasst eine Biografie wesentlich mehr (ebd.): »Biografie [bezeichnet] die durch Sinn und Bedeutung getragene subjektive Konstruktion gelebten menschlichen Lebens«.

Dieser Einschätzung folgen auch Marotzki und Tiefel (2005, S. 134):

»Die Biografie ist … nicht nur die Beschreibung des individuellen Lebenslaufes, in dem die objektiven Fakten des Lebens … zumeist chronologisch aufgelistet werden, sondern sie bringt die Sinnhaftigkeit und Bedeutung, die das Individuum diesen Fakten zumisst, zum Ausdruck. Jeder Mensch entwickelt in der aktiven Auseinandersetzung mit Lebensereignissen ein eigenes Verhältnis zu sich selbst und der ihn umgebenden Welt.«

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang die jeweils individuelle Leistung, aber auch die subjektive Beschreibung des einzelnen Menschen, denn »Biografie unterliegt sowohl der narrativen als auch sozialen Konstruktion« (Hanses u. Homfeldt 2008, S. 11) und ist damit immer eine Momentaufnahme.

Für Wolfgang Raabe ist Biografie somit etwas, »das ständig in Bewegung ist« (Raabe 2004, S. 7). An ihr werde täglich gearbeitet und »gebaut«, und

»wenn wir hinschauen, sehen wir immer nur ein Stück davon. Wollen wir uns unsere Biografie näher anschauen, dann müssen wir sie uns aus den bekannten Teilen ›zusammenbauen‹. In diesem Sinne können wir uns eine Biografie als eine Aufschichtung von Erfahrungen vorstellen, die in bestimmten Beziehungen stehen« (ebd.).

An dieser Stelle wird bereits deutlich, dass die Biografie in mehrere »Kapitel« eingeteilt werden kann und Menschen sich der unterschiedlichsten Ausdrucksformen und Materialien bedienen, um sich einen Überblick über ihr (gelebtes) Leben zu verschaffen. Zudem kann es sein, dass sich der Blick auf die einzelnen Kapitel mit den Jahren verändert und ihnen eine neue Bedeutung zugeschrieben wird. Gunthard Weber hat dies vor einigen Jahren in einem seiner Seminare in dem folgenden Satz auf den Punkt gebracht: »Ich habe heute nicht die Kindheit, die ich vor zehn Jahren hatte.« Und es ist sicher erlaubt, diesen Satz in der folgenden Weise zu ergänzen: Und in zehn Jahren wird es wieder eine andere sein als jetzt. Das Leben geht weiter, wir machen neue Erfahrungen und schauen in anderer Art und Weise zurück.

Miethe (2014, S. 13 ff.) fasst die unterschiedlichen in der Literatur beschriebenen Aspekte von Biografien wie folgt zusammen:

1. Biografien sind bedeutungsorientiert.

2. Biografien basieren auf sequenziellen Erfahrungsaufschichtungen.

3. Biografien sind subjektive Konstruktionen.

4. Biografie ist nicht statisch, sondern »work in progress«.

5. Biografie enthält immer Allgemeines und Spezielles.

6. Biografien sind Teil von Geschichte.

7. Biografien beinhalten nicht nur kognitive, sondern immer auch emotionale und körperliche Dimensionen.

Zielten die letzten Ausführungen zunächst auf die Beschreibung der Biografie als Gesamtes, so gelten die folgenden Abschnitte der Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Biografie.

2.2Biografisieren, Biografizität, biografische Kompetenz

Wie bereits beschrieben, ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben und der eigenen Biografie ein aktiver, selbstreflexiver Prozess. Diverse Autoren haben für dieses Vorgehen unterschiedliche Begriffe gewählt. So schreiben Almut Nischak und Thomas Schollas in ihrem Kapitel »Systemische Biografie- und Erinnerungsarbeit – eine Einführung« (Nischak u. Schollas 2007, S. 24):

»Biografisieren bezeichnet in diesem Sinne die Leistung eines Menschen, Zusammenhänge herzustellen, Bedeutungen zuzuordnen und ein kommunizierbares Selbst- und Weltverständnis zu entwickeln.«

Eng an diese Beschreibung angelehnt, formuliert der Erziehungswissenschaftler und Soziologe Peter Alheit (1992, S. 77):

»Biografizität bedeutet, dass wir unser Leben in den Kontexten in denen wir es verbringen (müssen) immer wieder neu auslegen können, und dass wir diese Kontexte ihrerseits als ›bildbar‹ und gestaltbar erfahren.«

Dieser Auffassung folgt auch die Erziehungswissenschaftlerin Irma Jansen, wenn sie definiert (Jansen 2009, S. 20):

»Biografizität wird hier verstanden als eine Kategorie, bei der die biografische Arbeit des Individuums zu einem Selbstbildungsprozess wird, in dem Identität sich flexibel ›clustert‹ und sich entlang von Diskontinuitäten und Brüchen prozesshaft immer neu ausrichtet.«

In der Fachwelt hat sich in den letzten Jahren der Begriff der biografischen Kompetenz durchgesetzt, der letztlich ähnliche Aspekte umschreibt wie Biografisieren und Biografizität. So definiert Hubert Klingenberger (2015) biografische Kompetenz als

»die Fähigkeit eines jeden Menschen, die eigene Biografie überdenken, bewältigen und entwerfend gestalten zu können. Dazu zählen insbesondere sechs Aspekte:

•das Bewusstsein der persönlichen Vorstellung von Biografie

•das Bewusstsein über die jeweilige Art, in der Zeit zu leben (gegenwartsorientiert, zukunftsbezogen usw.)

•die Reflexion bisheriger Lebenserfahrungen und die verstehende Auseinandersetzung mit dem vergangenen Leben (Lebensbilanz)

•das Wahrnehmen und Aufgreifen gegenwärtiger Lebenschancen sowie die Bewältigung aktueller Krisen (Lebensbewältigung)

•das Entwerfen von Zukunftsplänen (Lebensplanung)

•das Bewusstsein über die Verwobenheit der eigenen Biografie mit Gesellschaft, Geschichte und Politik.«

(Aus Hubert Klingenberger: Biografiearbeit in Schule und Jugendarbeit. © Don Bosco Medien GmbH, München, S. 13.)