- -

- 100%

- +

In dieser Auflistung wird die Komplexität der individuellen Leistung eines jeden Menschen deutlich, die letztlich immer wieder dazu führen soll, dass ich weiß, wer ich bin, dass ich mich in meinem Leben weiterhin auskenne und weiß, worauf ich bauen kann, wenn ich die Zukunft plane.

Hans Georg Ruhe verweist explizit darauf, dass gerade auch der Fachmann, der mit Menschen biografisch arbeitet, über eine gute eigene biografische Kompetenz verfügen sollte (Ruhe 2014, S. 37).

2.3Identität

An dieser Stelle macht es Sinn, einen weiteren Begriff in den Blick zu nehmen: Identität. Darunter verstehen wir unsere Unverwechselbarkeit, unsere Einmaligkeit und somit die Kontinuität des eigenen »Ich«. Nach dem deutsch-amerikanischen Psychoanalytiker Erik Erikson ist das »Gefühl der Ichidentität … also die angesammelte Zuversicht des Individuums, dass der inneren Gleichheit und Kontinuität auch die Gleichheit und Kontinuität seines Wesens in den Augen anderer entspricht« (Erikson 1968, S. 256). Erikson unterteilt den lebenslangen Identitätsfindungsprozess in mehrere Stufen und entsprechende Entwicklungsaufgaben (Tabelle 2). Für ihn gleicht die Identität der Erfahrung des Sich-gleich-Bleibens in der Zeit (Erikson 2000). Da es, wie bereits weiter oben beschrieben, vermutlich schwierig ist, permanent die oder der »Gleiche« zu bleiben, ist dies analog auch als Sich-treu-Bleiben zu verstehen. Das passt gut zu dem Verständnis des Begriffs von Margret Mead: »Identität [bedeutet] im Wesentlichen Bindung an Sinnkonzepte, kulturelle Werte und Orientierung an Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft innerhalb der Gesellschaft« (Mead 1971, zit. nach Oerter u. Dreher 2002, S. 263). Der US-amerikanische Psychologe David G. Myers unterscheidet in Anlehnung an Erikson zwischen Identität – »dem Gefühl für das eigene Selbst« – und sozialer Identität, dem »Wir-Gefühl als Teil unseres Selbstkonzepts; derjenige Teil unserer Antwort auf die Frage »Wer bin ich?«, der durch unsere Gruppenzugehörigkeit bestimmt wird« (Myers 2014, S. 212).

Identitätsstufe (ungefähres Alter) Thema Aufgabe oder Lernvorgang und Konsequenz bei Gelingen oder aber Nichtgelingen Säugling und Kleinkind (0–1 Jahr) Vertrauen vs. Misstrauen Werden seine Bedürfnisse angemessen befriedigt, entwickelt das Kind Urvertrauen oder aber Misstrauen in Bezug auf die Menschen und seine Umgebung Kleinkind (1–2 Jahre) Autonomie vs. Scham und Selbstzweifel Das Kind lernt, seinen Willen durchzusetzen und Dinge selbstständig zu erledigen oder aber zweifelt an seinen Fähigkeiten Vorschulkind (3–5 Jahre) Initiative vs. Schuld Das Vorschulkind lernt, Dinge aus eigener Initiative zu erledigen und Pläne durchzuführen oder aber entwickelt Schuldgefühle wegen seiner Unabhängigkeitsbestrebungen Schulkind (ab 6 Jahre bis Pubertät) Kompetenz vs. Minderwertigkeit Das Kind erfährt Lust an der Erfüllung einer Aufgabe oder aber fühlt sich minderwertig Adoleszenz (ca. 13–20 Jahre) Identität vs. Rollendiffusion Der Teenager verfeinert sein Selbstbild durch Erproben verschiedener Rollen, die dann integriert werden und die Identität bilden, oder aber gerät in Verwirrung und weiß nicht, wer er ist Frühes Erwachsenenalter (ca. 20–40 Jahre) Intimität vs. Isolation Junge Erwachsene kämpfen darum, enge Beziehungen einzugehen und die Fähigkeit zu Liebe und Intimität zu erlangen oder aber fühlen sich einsam und isoliert Mittleres Erwachsenenalter (ca. 40–60 Jahre) Generativität vs. Stagnation Im mittleren Erwachsenenalter will der Mensch seinen Beitrag zur Welt leisten, meist durch Familiengründung und Arbeit andernfalls entwickelt er ein Gefühl der Sinn- und Zwecklosigkeit Spätes Erwachsenenalter (ca. ab 60 Jahre) Ich-Integrität vs. Verzweiflung Denkt der ältere Mensch über sein Leben nach, vermittelt ihm dies Befriedigung oder ein Gefühl des GescheitertseinsTabelle 2: Stufen der psychosozialen Entwicklung nach Erik Erikson (nach Myers 2014, S. 211)

Der Moralpsychologe Augusto Blasi (1988) fasst den Identitätsbegriff von Erikson in der folgenden Form zusammen:

»1) Identität ist eine Antwort auf die Frage ›Wer bin ich?‹.

2) Im Allgemeinen führt die Antwort auf diese Frage zur Herausbildung einer neuen Ganzheit, in der die Elemente des ›Alten‹ mit den Erwartungen an die Zukunft integriert sind.

3) Diese Integration vermittelt die fundamentale Erfahrung von Kontinuität und Selbstsein.

4) Die Antwort auf die ›Identitätsfrage‹ wird durch eine realistische Einschätzung der eigenen Person und der eigenen Vergangenheit sowie

5) der eigenen Kultur, insbesondere ihrer Ideologien und den [sic!] Erwartungen der Gesellschaft an die eigene Person, erreicht.

6) Gleichzeitig werden die kulturellen Erwartungen ›kritisch hinterfragt‹, und auch die Berechtigung der sozialen Erwartungen wird überprüft (Krise).

7) Der Prozess des Hinterfragens und der Integration kristallisiert sich um fundamentale Probleme, wie die berufliche Zukunft, die Partnerbeziehungen und um religiöse und politische Standpunkte.

8) Er führt zur persönlichen Verpflichtung in diesen Bereichen und

9) ermöglicht – von einem objektiven Standpunkt aus gesehen – die produktive Integration in die Gesellschaft.

10) Subjektiv vermittelt diese Integration ein Gefühl von ›Loyalität und Treue‹ sowie

11) ein tiefes Gefühl der Verwurzelung und des Wohlbefindens, der Selbstachtung und Zielstrebigkeit.

12) Die sensible Phase für die Entwicklung der Identität ist die Adoleszenz.«4

Die hier beschriebenen Aspekte zur Herausbildung von Identität erinnern in ihrer Komplexität stark an die zuvor dargelegte biografische Kompetenz. Das verwundert nicht weiter, denn laut Oerter und Dreher (2002, S. 292) stecken in Identitätsbeschreibungen

»zwei Grundbemühungen des Individuums, nämlich die Bemühung, sich selbst zu erkennen, und das Bestreben, sich selbst zu gestalten, an sich zu arbeiten, sich zu formen. Damit sind Selbsterkenntnis und Selbstgestaltung die zwei Prozesse, die Identitätsentwicklung vorantreiben«

und damit eine flexible Anpassung an die jeweiligen Verhältnisse und die Verortung im »Hier und Jetzt« ermöglichen.

Wie wertvoll diese Leistung für das eigene Leben ist, beschreibt der Philosoph Peter Bieri (2016, S. 15):

»Selbsterkenntnis ist dasjenige, was dazu führt, dass wir eine transparente seelische Identität ausbilden und dadurch in einem empathischen Sinne zu Autor und Subjekt unseres Lebens werden können. Sie ist also kein freischwebender Luxus und kein abstraktes philosophisches Ideal, sondern eine sehr konkrete Bedingung für ein selbstbestimmtes Leben und damit Würde und Glück.«

2.4Selbstwert

Ähnlich verhält es sich mit dem nächsten Begriff – dem Selbstwert. Auch der Selbstwert ist gleichermaßen Ergebnis und Basis einiger wesentlicher Voraussetzungen, die zu einem tragfähigen Fundament für ein gelingendes Leben führen und in gewisser Weise sogar auch den guten Boden zur Selbsterkenntnis bereiten können. Getreu dem berühmten Zitat von Martin Buber: »Der Mensch wird am Du zum Ich«.

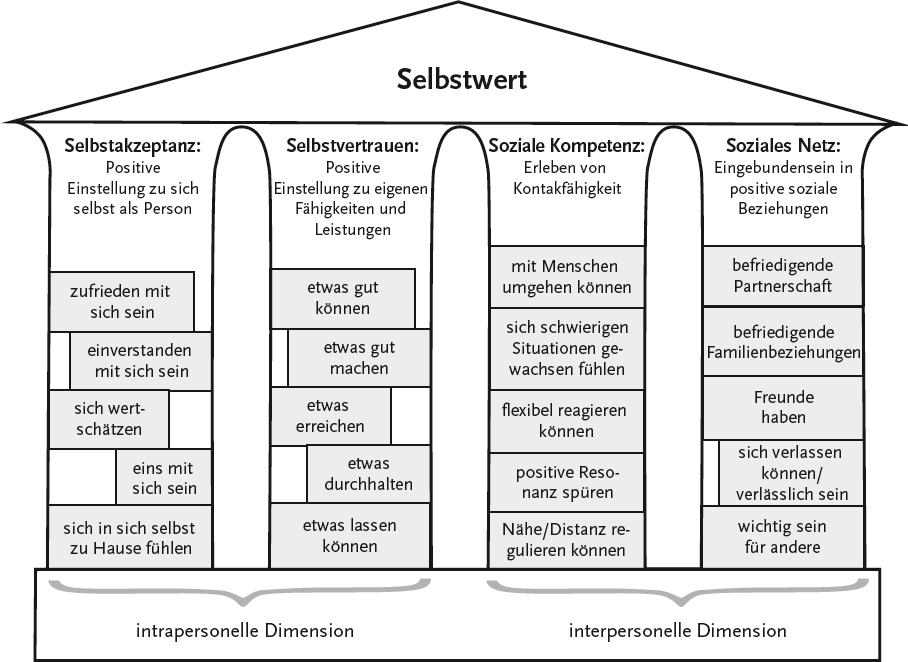

Nach den Psychologinnen und Psychotherapeutinnen Friederike Potreck-Rose und Gitta Jacob (2003, S. 70 ff.) ruht der Selbstwert auf den vier Säulen Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen, soziale Kompetenz und soziales Netz (Abb. 2). Den Autorinnen zufolge beschreibt Selbstakzeptanz die positive Einstellung zu sich selbst: sich selbst anzunehmen, wie man ist, mit allen Stärken und Schwächen, mit seinem Aussehen, seinen Bedürfnissen und Grenzen. Das Selbstvertrauen gründet sich in einer positiven Einstellung gegenüber den eigenen Fähigkeiten und Leistungen sowie dem eigenen Können und den damit erzielten Ergebnissen. Soziale Kompetenz beschreiben die Autorinnen als »das Erleben von Kontaktfähigkeit« (ebd., S. 77 f.). Sozial kompetent ist jemand, der flexibel reagieren und sich an Menschen und Situationen in angemessener Form anpassen kann. Das soziale Netz steht schließlich für die Eingebundenheit in unterschiedliche soziale Systeme und eine stabile wechselseitige Qualität der Beziehungen im Hinblick auf Verlässlichkeit und Wichtigkeit (ebd., S. 78 f.).

Abb. 2: Die vier Säulen des Selbstwertes5

Im Hinblick auf die notwendigen Voraussetzungen innerhalb der Familie ist es aus Sicht der US-amerikanischen Psychotherapeutin und Familientherapeutin Virginia Satir (1994, S. 48) zur Entwicklung eines stabilen Selbstwertgefühls notwendig, dass Kinder in einer Atmosphäre aufwachsen,

»in der individuelle Unterschiede gewürdigt werden, Liebe offen zum Ausdruck gebracht wird, wo die Möglichkeit besteht, aus Fehlern zu lernen, wo offen kommuniziert wird, Regeln flexibel gehandhabt werden, Verantwortlichkeit (Übereinstimmen von Versprechungen und deren Umsetzung in der Realität) vorgelebt wird und Ehrlichkeit praktiziert wird.«

Die Pädagogin Christina Krause und der Gesundheitswissenschaftler und Psychotherapeut Rüdiger-Felix Lorenz definieren in ihrem ausgesprochen gelungenen Buch »Was Kindern Halt gibt – Salutogenese in der Erziehung« das Selbstwertgefühl als »die gefühlsmäßig verankerte Beziehung eines Menschen zu sich selbst … [welche] die Akzeptanz der eigenen Person sowie Zuversicht in die eigenen Möglichkeiten ein[schließt]« (Krause u. Lorenz 2009, S. 51). Analog zu Potreck-Rose und Jacob beschreiben sie ähnliche Bedingungen, die zu einem günstigen Wachstumsprozess führen (ebd.): »Das Selbstwertgefühl entsteht aus dem Erleben von Angenommenwerden, von Kompetenz, von Partizipation und von Anerkennung.« Hier wird deutlich, wie stark der Mensch mit seiner Binnenstruktur in Interaktion mit seiner Umgebung steht und wie beide Dimensionen, die intra- und die interpersonelle, sich wechselseitig bedingen und stärken.

2.5Autonomie

Ein weiterer für die Biografiearbeit wichtiger Begriff ist Autonomie. Der Duden definiert sie als

1. (bildungssprachlich) [verwaltungsmäßige] Unabhängigkeit, Selbstständigkeit

2. (Philosophie) Willensfreiheit6

Der argentinische Autor, Psychiater und Gestalttherapeut Jorge Bucay erläutert in seinem Werk »Drei Fragen – Wer bin ich? Wohin gehe ich? Und mit wem?« den Wortstamm wie folgt (Bucay 2017, S. 84):

»Das Wort Autonomie klingt technisch und distanziert, aber gemäß seiner etymologischen Bedeutung (von auto, was »selbst« bedeutet, und nomos, was »Gesetz oder Norm« heißt) beinhaltet es ganz ohne Zweifel die Herausforderung, frei zu sein. Autonom ist jemand, der immer in der Lage ist, seine eigenen Regeln, Gesetze und Gewohnheiten festzulegen, zu handhaben und zu systematisieren.«

Bieri versteht unter Autonomie »die Bestimmung über mich selbst« (Bieri 2016, S. 73), und er führt an anderer Stelle aus (ebd., S. 13):

»Selbstbestimmt ist unser Leben, wenn es uns gelingt, es innen und außen in Einklang mit unserem Selbstbild zu leben – wenn es uns gelingt, im Handeln, im Denken, Fühlen und Wollen der zu sein, der wir sein wollen.«

2.6Ressource

Ein weiterer Schlüsselbegriff der biografischen Arbeit ist der Begriff der Ressource. Der Duden definiert eine Ressource wie folgt:7

1. natürlich vorhandener Bestand von etwas, was für einen bestimmten Zweck, besonders zur Ernährung der Menschen und zur wirtschaftlichen Produktion, [ständig] benötigt wird

2. Bestand an Geldmitteln, Geldquelle, auf die jemand zurückgreifen kann

Als Ressourcen werden laut dem Psychologen Hilarion Gottfried Petzold (1997, S. 451 f.) »alle Mittel gesehen, durch die Systeme sich als lebens- und funktionsfähig erhalten (operating), Probleme bewältigen (coping), ihre Kontexte gestalten (creating) und sich selbst im Kontextbezug entwickeln können (developing)«. Die Psychologen Thomas Möbius und Sibylle Friedrich betrachten personale, soziale und materielle Ressourcen als »diejenigen Mittel …, die zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben personaler und sozialer Systeme wesentlich beitragen« (Möbius u. Friedrich 2010, S. 15).

Der Schweizer Entwicklungspsychologe Werner Wicki (1997, S. 49) unterscheidet Ressourcen in drei Kategorien (Tabelle 3).

Inhalt Herkunft Personale Ressourcen Familiale Ressourcen Außerfamiliale Ressourcen Materiell/physisch Körperliche Gesundheit, Kleidung, persönliches Vermögen, Besitz Wohnraum, Nahrungsmittel, Einkommen Sozialleistungen, soziale Stützsysteme (im Sinne materieller Hilfe) Psychisch/sozial Bildung, psychisches Wohlbefinden, Überzeugung, Persönlichkeit, Belastbarkeit Zusammenhalt, partnerschaftliche Unterstützung, Rituale, Werte, Kultur, Erziehung Soziale Unterstützung, soziale Stützsysteme (informationsbezogene Hilfe), gute DritteTabelle 3: Ressourcentypen mit Beispielen (aus Wicki 1997, S. 49)

Der Soziologe Norbert Herriger stellt eine umfassende Definition vor, die besonders auf die funktionale Bedeutung und die Gestaltung im Alltagsleben fokussiert (Herriger 2006, S. 3):

»Unter Ressourcen wollen wir somit jene positiven Personenpotenziale (»personale Ressourcen«) und Umweltpotenziale (»soziale Ressourcen«) verstehen, die von der Person

1) zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse,

2) zur Bewältigung altersspezifischer Entwicklungsaufgaben,

3) zur gelingenden Bearbeitung von belastenden Alltagsanforderungen,

4) zur Realisierung von langfristigen Identitätszielen genutzt werden können und damit zur Sicherung ihrer psychischen Integrität, zur Kontrolle von Selbst und Umwelt sowie zu einem umfassenden biopsychosozialen Wohlbefinden beitragen.«

2.7Autobiografisches Gedächtnis

Kommen wir nun am Ende dieses Kapitels zur Erläuterung dessen, was uns überhaupt in die Lage versetzt, frühere Erfahrungen und Erlebnisse erinnern zu können. Sich in der Zeit erinnern zu können ist eine Fähigkeit, die Menschen erst mit den Jahren erlernen. Die erste Stufe eines bloßen Wiedererkennens von Personen und Gegenständen beherrschen Säuglinge bereits relativ frühzeitig. Die nächste Stufe des Erinnerns ist nach dem Psychologen und Gedächtnisforscher Hans Markowitsch und dem Soziologen und Sozialpsychologen Harald Welzer (2005, S. 153)

»ein bewusster Prozess, den die meisten Kinder erst im Alter von acht neun Monaten meistern. Das Gedächtnissystem, das jetzt entsteht und das dem aktiven Erinnern zugrunde liegt, bezeichnet man als Arbeitsgedächtnis. … Mit der Entstehung des Arbeitsgedächtnisses sind Kinder erstmals in der Lage für kurze Augenblicke gedankliche Bilder von Gegenständen und Personen zu formen und aktiv abzurufen.«

Das so beschriebene Arbeitsgedächtnis wird auch Kurzzeitgedächtnis genannt, in dem Informationen weniger als eine Minute verbleiben.

»Menschliche Gehirne verarbeiten aber nicht nur Informationen, also reaktionsauslösende Wahrnehmungsreize, sondern vor allem Wahrnehmungen, die Bedeutung haben. Die Fähigkeit, einer Wahrnehmung Bedeutung zu geben, ist wiederum etwas, das nur Menschen zu eigen ist« (ebd., S. 35).

Die Fähigkeit, »Ereignisse in ihrer komplexen zeitlichen und kausalen Ordnung wahrzunehmen und zu erinnern«, entsteht circa um das vierte Lebensjahr herum (ebd., S. 205). Markowitsch und Welzer nennen diese Fähigkeit das »autobiografische Gedächtnis«, das nach

»dem sechsten Lebensjahr zu einer relativ stabilen Verarbeitungsform findet. … Ein Gedächtnissystem, das Erlebtes auf ein kontinuierliches Ich bezieht und mentale Zeitreisen zwischen gestern, heute und morgen erlaubt, ist in der frühen Kindheit noch nicht vorhanden« (ebd., S. 229).

Weiterhin beschreiben die beiden Autoren, dass offenbar bei alten Menschen »länger zurückliegende Ereignisse stabiler und intensiver erinnert werden als kürzer zurückliegende« (ebd.), wohingegen bei jugendlichen Probanden in der Pubertät »die unmittelbaren Ereignisse intensiver erinnert [werden] als weiter zurückliegende« (ebd., S. 230).

»Das autobiografische Gedächtnis erlaubt nicht nur, Erinnerungen als unsere Erinnerungen zu markieren, es bildet auch die temporäre Feedback-Matrix unseres Selbst, mit der wir ermessen können, wo und wie wir uns verändert haben und wo und wie wir uns gleich geblieben sind … Der Wunsch nach Kontinuität ist nicht nur ein individueller; ohne Kontinuität der Identität ihrer Mitglieder könnte eine soziale Gruppe, eine Gesellschaft nicht funktionieren, weil Kooperation – die zentrale Kategorie menschlicher Daseinstechnik – nur dann gewährleistet ist, wenn Menschen verlässlich heute dieselben sind, die sie gestern waren und morgen noch sein werden« (ebd., S. 260).

Nach Einschätzung der Autoren dient das autobiografische Gedächtnis der »sozialen Synchronisierung« und bildet damit eine wesentliche Grundlage zur gelingenden Kooperation, die wiederum eine wesentliche Säule oder Kompetenz innerhalb einer funktionierenden Gesellschaft darstellt (Sennet 2012). Im Hinblick auf die in Kapitel 1 beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungsprozesse prognostizieren Markowitsch und Welzer (2006, S. 260): »… je komplexer Gesellschaften werden und je länger ihre Handlungs- und Vermittlungsketten werden, desto länger brauchen ihre Mitglieder für die Ausbildung einer Autobiografie.«

3https://www.duden.de/rechtschreibung/Biografie [Zugriff: 10.07.2018].

4zit. aus H. Fend (1991): Identitätsentwicklung in der Adoleszenz. Lebensentwürfe, Selbstfindung, Weltaneignung in beruflichen, familiären und politisch weltanschaulichen Bereichen (Bd. II). Bern/Stuttgart/Toronto (Huber), S. 21.

5aus: Friederike Potreck-Rose/Gitta Jacob. Selbstzuwendung Selbstakzeptanz Selbstvertrauen. Psychotherapeutische Interventionen zum Aufbau von Selbstwertgefühl. Klett-Cotta (Reihe Leben lernen Nr. 163). 8., erw. u. akt. Aufl., Stuttgart 2013, S. 70.

6https://www.duden.de/rechtschreibung/Autonomie [Zugriff: 10.07.2018].

7https://www.duden.de/rechtschreibung/Ressource [Zugriff: 11.07.2018].

3 Wurzeln der Biografiearbeit

»Wähle dir einen Reisebegleiter und dann erst den Weg.«

Aus Arabien

Wenn wir uns mit den unterschiedlichen Wurzeln der Biografiearbeit befassen, werden in der Regel drei größere Traditionslinien benannt (vgl. z. B. Miethe 2014, S. 46): zum Ersten die Sozial- und Erziehungswissenschaften, hier insbesondere die Biografieforschung; zum Zweiten die Psychologie und (Psycho-)Therapie und zum Dritten die Geschichtswissenschaften mit ihrem Strang der »Oral History« (Sprechenlassen von Zeitzeugen).

Als erste Vertreter für biografische Arbeitsansätze in Deutschland sind mir in der Literatur unter anderem die folgenden Autoren begegnet: Gudjons, Pieper u. Wagener (1986), in der Pflege Erwin Böhm (1992, 1994), der Begründer des psychobiografischen Pflegemodells, sowie Caroline Osborn, Pam Schweitzer und Angelika Trilling (1997) mit der deutschen Übersetzung von »The Reminiscence Handbook« (Osborn a. Schweitzer 1993), im Rahmen des biografischen Lernens Buschmeyer und Behrens-Cobet (1990), in der Arbeit mit Kindern Birgit Lattschar als Übersetzerin des Buches von Ryan und Walker (1993) sowie für den Bereich der Schule Stefan Rogal (1999).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.