- -

- 100%

- +

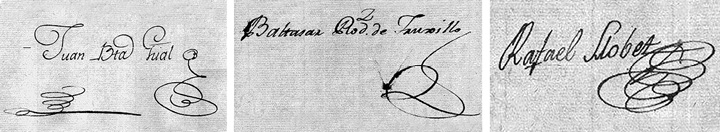

Fuente: Juan Bautista Gual (1789, 1792); Baltazar Rodríguez de Trujillo (1788); Rafael Llobet y Litiery (1790a).

Una biografía amplia de cada uno de estos personajes aún es un asunto pendiente para la historiografía de la zona, como también lo es el estudio del efecto del reformismo borbónico en esta esquina marginal de Centroamérica. Pero, para comprender el efecto sobre la región de las decisiones que estos tomaron durante sus visitas, así como de las narraciones de sus viajes oficiales, es necesario comprenderlos como parteaguas para el entendimiento geográfico de la zona y una fuente importante de información demográfica y cartográfica.

Como parte de los datos encontrados sobre ellos hasta el momento, se puede decir que 1) los tres fueron militares que se destacaron en América para alimentar las filas del Batallón Fijo de Pardos de Campeche durante la segunda mitad del siglo XVIII; 2) de los tres, solo Rafael Llobet fue propiamente ingeniero delineador del rey, una figura ilustrada de carácter militar que tenía como función realizar, clasificar y entregar planos y mapas de índole defensivo (1790c, 1798) o, en su caso, parcelar y otorgar tierras en nombre del rey (1790b); y 3) que tanto Bautista Gual como Llobet mantuvieron una activa vida militar que les permitió ir escalando en la jerarquía militar hasta ocupar el puesto de capitán, ya que ambos lucharon en la batalla de Cayo St. Jorge de 1798 junto a la controversial figura de Arturo O´Niell de Tyrone y O´Kelly, entonces gobernador y capitán general de la Capitanía de Yucatán13. Sobre el caso de Rodríguez de Trujillo poco se sabe, pero se puede inferir, por algunos comentarios en los diarios y las cartas dadas por vía reservada, que era pardo y poco diestro en las artes de la negociación política (Rodríguez de Trujillo, 1788).

Con respecto a las visitas, aunque estas se dieron desde 1788 y continuaron semestralmente hasta 1794, la información proporcionada por Bautista, Llobet y Rodríguez es particularmente precisa entre 1789 y 1791, años en los que el superintendente de los Asuntos de su Majestad británica, en la bahía de Honduras, el coronel Edward Marcus Despard, con quien Merino y Ceballos había negociado los límites de asentamiento en el Walix en 1787 (Merino Ceballos, 1788), es cuestionado, juzgado y destituido de su cargo, acusado de ser excesivamente amigable con los comisionados españoles, para ser sustituido por el capitán Peter Hunter, el cual encontró una gran variedad de pretextos, artimañas y vacíos legales que entorpecerían sucesivamente el trabajo de los comisionados asignados mediante un estratagema legal: el “principio de prohibición” (lo que no está expresamente prohibido, está implícitamente permitido).

En julio de 1787, se celebró la entrega adelantada de los territorios ampliados en la costa oriental de la provincia de Yucatán, cedidos por la Convención de Londres del año anterior. La decisión fue tomada entre Despard y Grimarest para aliviar la delicada situación de los trasmigrados de la costa de Mosquitos, pues Carlos III había fijado el 30 de julio de 1787 como fecha límite para verificar completamente la migración británica. Según los números hechos por Caterina Pizzigoni (1999) sobre la evacuación inglesa de la costa de los Miskitos, el total de migrantes fueron 2.480, de los cuales 691 eran blancos y 1.789 eran negros (Conover Blancas, 2016). En 1790, Rafael Llobet asume la responsabilidad de ordenar el territorio y, con anuencia de la Real Corona Española y del comisionado inglés John Garbut, modifica el paisaje, repartiendo el equivalente a 1.558.604 varas cuadradas españolas (108,9 Hectáreas), entre 177 cabezas de familia inglesas, a 6 reales (1 peso fuerte) por cada rancho o huerta, de dimensiones diferenciadas (Llobet, 1790b). En su diario e informe, correspondiente a la primera visita anual de 1790, Llobet hace una relación general de los habitantes británicos, sus familias y el número de varas cuadras españolas que se le asignaron a cada principal, los cuales se distribuían en tres zonas: el río Sibún y Monkey Creek, su estero; el río Walix y su brazo; y Salt Creek, Midwinter Lagoon, río Norte, Rowleys Bight, río Nuevo y Laguna Grande o del Fipú. Por él sabemos que 3 años después de las migraciones forzadas de 1787, en la parte oriental de Yucatán existían avecindados formalmente ya un total de 762 personas libres, divididas en 384 hombres, 222 mujeres y 156 niños, así como 2.235 esclavos, divididos en 1.256 hombres, 554 mujeres y 413 niños, dando una población total de 2.997 habitantes, la mayoría esclavos negros. Por las listas proporcionadas por Llobet también sabemos que el área del Walix es la que presenta mayor densidad demográfica y es donde encontramos colonos de interés como los propios Despard y Garbut, pero también a Thomas Paslow, Thomas Robertson y William Pitt, quienes encabezarán años después la reunión de organización y defensa que proyectará dar pelea ante el intento de desalojo de O´Neill en 1798 (Campbell, 2011).

Otro documento de interés generado con respecto a la zona es el que cita Juan Bautista Gual como una traducción que él hace del documento recuperado por Llobet durante su primera visita. Este es: “Estado de las exportaciones del Establecimiento Británico del Río Walix vista desde el 1 de marzo de 1784 al 1 de abril de 1790”. El documento se divide en dos partes: la primera, que va del 1 de marzo de 1784 al 1 de octubre de 1787, en donde se enlistan 9.500.000 pies superficiales de caoba y 4.700 toneladas de palo de tinte, pero se advierte que es solo un estimado “deducido de los mejores cálculos que es posible hacer”, y la segunda parte, que corresponde al periodo del 1 de octubre de 1787 al 1 de abril de 1790, en donde se extraen 13.222.490 pies superficiales de caoba y 5.248 toneladas de palo de tinte, cifra derivada de “una cuenta exactamente observada”. El aumento, sobre todo en la explotación de caoba, es evidente en este documento; esto, gracias a que el circuito Walix-Jamaica-Londres había logrado para entonces una gran estabilidad, la cual permitía el tránsito de buques mayores cargados de maderas.

En octubre de 1790, Baltazar Rodríguez de Trujillo es comisionado para la segunda visita anual, pero tiene que ser relevado por Llobet al darse una situación de conflicto directo con el superintendente inglés ante la negativa de Hunter de permitir la visita, alegando que se proyectaba un nuevo estallido de hostilidad entre las Coronas española y británica. Es en el diario que se genera de esta visita, el cual complementa el de Rodríguez de Trujillo, que vemos el primer plano interno de los establecimientos ingleses (Llobet, 1790c). En él, Llobet dice: “Para que le haga más fácil la comprensión de todo lo expuesto véase el croquis que sigue expresivo, de la verdadera situación de la costa que forma la boca del Walix, y la disposición acordonada de los buques que se hallan fondeados” (Llobet, 1790a). Más adelante, el día 21, el mismo Llobet advierte:

Fui a tierra, y haciendo tiempo para el convite, con pretexto de comprar algunas cosas, entré de casa en casa, y solo noté la gente más contenida en sus conversaciones que en mi visita pasada: serían las tres de la tarde cuando entré en casa del Señor Superintendente y entre otras cosas de poco momento a que se redujo la conversación conmigo le dije: parece que los habitantes de estos establecimientos hacen más aprecio de Vuestra Excelencia que de su antecesor, pues los veo a todos unidos en la boca de este río a sus inmediaciones, cuando antes estaban todos dispersos, y los ingleses que le acompañaban se sonrieron mirándose unos a otros, pero él no contestó (Llobet, 1790a, s. p.).

Tras el estudio de la zona y del alcance de las visitas, podemos proponer algunos puntos que nos permitan hacer una primera caracterización del viajero borbónico como figura ilustrada que devino de los cambios administrativos que la Corona española impuso en América. Para ello, puntualizaremos tres aspectos de interés que convierten a un emisario real español en un viajero ilustrado de corte borbónico, como es el caso de Rafael Llobet y Litiery.

El viaje

No todo desplazamiento terrestre constituye un viaje ni toda figura que represente una autoridad de corte administrativo es un ilustrado, aunque en su desplazamiento haya generado un diario y su consecuente informe. Para que un emisario real sea considerado un viajero ilustrado la acción de desplazarse hasta los confines desconocidos debe darse continuamente y debe producir información relevante durante su observación y recorrido. Por tanto, su periplo debe darse en los términos de un hombre ilustrado (Vidal Ortega, 2019); es decir, con un espíritu liberal y crítico y con una clara convicción en el uso de la ciencia y la tecnología disponibles en su momento, con el objetivo de ordenar, clasificar y comprender al otro con miras a resolver conflictos. En este sentido, se entiende que la información que resulta de este viaje proviene de la observación directa durante el periplo ilustrado y, por tanto, se percibe como más confiable en relación a cualquier otra emitida sobre el mismo espacio.

El viajero

Gracias al reformismo borbónico, que buscaba contrarrestar los efectos de la extendida corrupción en la administración de Indias, la figura del viajero, producto de esta nueva época, se constituyó en los ojos del poder. De este modo, sus diarios e informes se tomaron como testimonios de verdad, ya que habían sido concebidos en los términos que la ley vigente contemplaba como justos; por tanto, quien firmaba los documentos o quien producía el levantamiento de datos resultaba determinante para establecer el grado de verdad que estos podían ofrecer, aunque su narración haya sido mediatizada por la subjetividad de la observación (Greenblatt, 2008). Por tanto, es posible decir que la agenda del viajero borbónico se centró en cuatro aspectos: la dimensión geográfica del territorio, lo justo, evidenciar el estado de la población y la tributación de los recursos naturales.

La observación

El viajero borbónico es, esencialmente, un militar, pero también un diplomático. Por tanto, aunque existe la noción de autoría en sus diarios e informes, estos siempre van a estar referidos o insertos en los que fueron generados antes y en los que se generarán después de su intervención. Con esta acción se deja claro algo que ya venía de mucho atrás, pero que no había adquirido una visibilidad administrativa y sistemática: el conocimiento diplomático es acumulativo y contrastable, más aún cuando se trata de administrar un territorio en conflicto. Es por ello que todo viajero de corte borbónico siempre es patrocinado y destacado desde una administración, y le corresponde un homólogo opuesto que verifique sus observaciones. Esta acción es muy interesante porque, mediante este dialogismo, se inaugura un horizonte de comprensión liminar que permite acceder a las motivaciones internas y a las fricciones sutiles que delatan siempre dobles intenciones sobre el territorio, casi siempre de índole económico, al momento de definir los paisajes y la gente que los habita.

La mirada literaria: los viajeros imaginados

Para la península de Yucatán y la Bahía de Honduras la transición del discurso administrativo-diplomático a la literatura se dio gracias a la figura del pirata, quien capturó con su seductor arquetipo las novelas de viajes desde fechas muy tempranas. Sin embargo, es gracias a una de las plumas más prolíferas del siglo XIX y XX, Emilio Salgari, que nos llegan historias fascinantes y divertidas que parten de una serie de escenarios imaginados ubicados en las costas del Caribe continental que se reconfiguran constantemente.

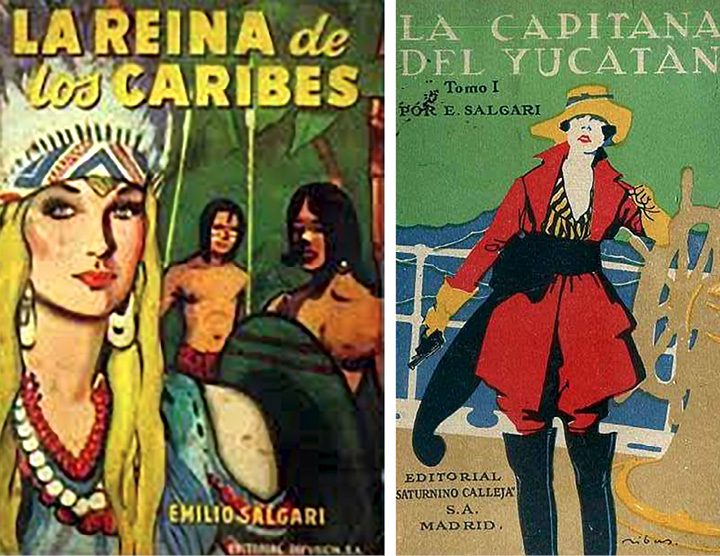

Es importante decir que Emilio Salgari nunca viajó a la península yucateca, lo cual lo ha excluido de la genealogía de viajeros a estas tierras, que se valora a partir del viaje práctico, pero sí les dedicó dos novelas, entre 1899 y 1901, que vale la pena retomar con el objetivo de analizar la región como un territorio de frontera. Las novelas son La reina de los caribes (Salgari, 2004) y La capitana del Yucatán (Salgari, 1990). La primera, publicada en 1901, está situada en el siglo XVII, época dorada de la piratería, y tiene como protagonista a un hombre: Emilio de Roccanera, señor de Ventimiglia, mejor conocido como el Corsario Negro, quien también protagonizó otra obra de Salgari, titulada Emilio, precuela de la que nos compete y publicada tres años antes en 1898. La segunda novela fue publicada en 1899 y tiene como protagonista a una mujer: la marquesa Dolores del Castillo, quien comanda la gloriosa nave llamada El Yucatán. Esta historia está ambientada durante la guerra hispano-estadounidense (1898), en la que el Caribe, en especial Cuba, tuvo un papel medular durante el conflicto.

En ambos textos, Yucatán y el Caribe continental tienen papeles protagónicos. En el primero, representa un espacio geoestratégico de resguardo para proscritos en transición a otras aguas; en el segundo, constituye un arquetipo del contrabando con fines políticos puesto en manos de un pirata inusual: una mujer, ya que Dolores y la tripulación de El Yucatán luchan por defender a España, su madre patria, en contra de los Estados Unidos y de los criollos cubanos que desean la independencia mediante el contrabando de armas desde Sisal con rumbo a las costas de Cuba.

Figura 3. Portadas. Izquierda: La reina de los caribes (1901); derecha: La capitana de Yucatán (1899)

La vida y obra de Emilio Salgari está plagada de contradicciones. Por un lado, produjo aproximadamente 84 novelas y una innumerable cantidad de cuentos que se ubican en lugares lejanos y exóticos y que indagan en artilugios científicos y tecnológicos que cautivan lectores jóvenes aún hasta nuestros días. Por otro lado, fue un autor perseguido por la locura, que se suicidó en la extrema pobreza, a pesar de su incansable trabajo para las editoriales Saturnino Calleja y Gahe (Luzi, 2009). En México, su trabajo fue recopilado por la Editorial Pirámide dentro de la “Colección Salgari”, pero también otras editoriales han retomado sus historias, así como las que se le han atribuido falsamente, debido a su alta demanda lectora.

Aunque La capitana del Yucatán fue publicada dos años después de La reina de los caribes, en este texto respetaremos el orden cronológico en el que están ambientadas temporalmente las novelas, puesto que en La reina de los caribes se aborda la mirada exótica sobre el paisaje de la frontera desolada en el siglo XVII y en La capitana del Yucatán se aborda la fascinación por los artefactos tecnológicos y el desarrollo científico mediante el ejercicio de transmutación y camuflaje del navío El Yucatán, durante la guerra hispano-estadounidense a finales del siglo XIX.

Entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, las novelas de aventuras, como las de Salgari, no eran ajenas a los abordajes geográficos con tintes exóticos. En ellas, el espacio narrado contiene elementos que se disponen arbitrariamente, a modo de aparador, en un paisaje que se debate entre la perspectiva empírica y la idealista. En él, las narraciones son creadas a partir de un tropo literario arquetípico que se alimenta de diversas fuentes geográficas como mapas, diarios o informes oficiales. En La reina de los caribes el protagonista es un pirata ilustrado, el Corsario Negro, quien en el capítulo X —titulado “Las costas de Yucatán”— llega gravemente herido al mar Caribe y entra a las costas yucatecas, navegando desde la bahía de Nicaragua. En esta narración el paisaje tropical es evocado con una profunda emoción, puesta en boca de un corsario que se ve sobrecogido por la belleza del paisaje desolado y de los coloridos atardeceres que en sus palabras define así:

Era un espléndido atardecer, uno de esos atardeceres que no se ven más que en las orillas del Mediterráneo o en el golfo de México.

El sol caía entre una inmensa nube de color de fuego que se reflejaba en la tranquila superficie del mar.

La brisa que soplaba de tierra llevaba hasta el puente de la nave el penetrante perfume de los cedros, ya en flor, la cristalina diafanidad de la atmósfera permitía distinguir con nitidez maravillosa las ya lejanas costas de Honduras.

No se veía ni una vela en el horizonte, ni un punto negro que indicara la presencia de chalupa (Salgari, 2004).

En esta novela, el paisaje tropical ya no es visto con los ojos de la ciencia ni de la precisión matemática, sino a través de los ojos de la emoción, la cual no pretende retraerse ni ocultarse en el relato. La única constante que predomina en la narración literaria de principios del siglo XX, de esos tiempos remotos de los perros del mar isabelino (siglo XVII), es el imaginario ya exotizado de que las costas del Caribe continental son un territorio despoblado que está en uso corriente por proscritos nómadas. Como se observa, al paisaje, entendido como rostro del territorio, pocas veces lo encontraremos en los mapas. En ellos, la visión espacial que recupera el dibujo es meramente evocativa. Sin embargo, al paisaje arquetípico de la memoria lo encontraremos nítidamente en la narración, mediante el ejercicio de la descripción del espacio como reflejo de un imaginario que es de carácter histórico. La imagen que se refleja de los paisajes liminares o de frontera, mediante su evocación discursiva, es la de territorios aparentemente fracturados o apenas configurados. En ellos prima el paisaje itinerante y nómada, cuyo carácter inasible deviene de la narración mediante el uso de geosímbolos repetitivos que generan una desagradable sensación de confusión, desconcierto y desamparo, al mismo tiempo que proveen una sobrecogedora contemplación de la naturaleza que no puede más que conmover al lector (Cervera Molina, 2019).

Un año después de terminada la guerra hispano-estadounidense (1898), Salgari publica con la editorial Saturnino Calleja La capitana del Yucatán. Esto resulta interesante puesto que da cuenta, por un lado, de la velocidad y versatilidad del autor para escribir sobre temas actuales, así como para referir periodos lejanos en el tiempo; y, por el otro, de la velocidad con que las editoriales europeas publicaban novelas que abordaban temas polémicos ocurridos al tiempo en América. En esta ocasión, Salgari repite su fórmula literaria ya probada: vuelve sobre el tropo Caribe desde una mirada europea exotizante14, pero esta vez agrega dos elementos importantes: 1) el protagonista ya no es masculino, sino femenino: es una mujer filibustera, propietaria legítima de un navío mercante, y 2) existe una relación espacial declarada entre el Caribe continental (Yucatán) y el Caribe insular (Cuba), evidenciada gracias al contrabando de armas, así como de ideas libertarias, y a su condición de región frontera.

Dolores del Castillo, dueña del navío mercante El Yucatán, es una bella criolla viuda que se sumó a la práctica del contrabando de armas de Yucatán a Cuba en apoyo a la causa española durante el conflicto bélico lidiado entre Estados Unidos y España en 1898, el cual concluyó con la desaparición de los últimos rasgos del Imperio colonial español en América mediante la liberación de Cuba. Este conflicto tuvo un impacto mediático importante en la opinión pública, principalmente mexicana, ya que las élites criollas focalizaron su interés en una confrontación bélica ocurrida en las fronteras orientales del país entre dos países con los que México había tenido relaciones diplomáticas tensas y complejas durante el último siglo: Estados Unidos y España. En México, la opinión pública se dividió en varios ideales: 1) la simpatía inmediata por los cubanos insurrectos; 2) los hispanófilos, principalmente pertenecientes a las élites criollas; 3) los indigenistas, caracterizados por un espíritu hispanofóbico; 4) los colonos españoles, en defensa de la madre patria; 5) el resentimiento antiestadounidense; 6) el resentimiento antiespañol de las clases populares, y 7) la existencia de dos corrientes ideológico-políticas contrapuestas: el panamericanismo y el hispanoamericanismo (Pérez, 2000).

En el caso de Salgari, este toma la visión que le queda más cerca para su construcción del personaje de Dolores. Con un claro perfil hispanófilo, Dolores es descrita con gran emoción y detalle:

Tenía una hermosa cabeza, adornada por una cabellera abundante, de un matiz negrísimo y ondulado como la de las gitanas españolas, que le caía caprichosamente sobre los hombros; su piel tenía una palidez sin reflejos, de un tono extraño, que sólo se encuentra entre las criollas de las Grandes Antillas (Salgari, 1990).

La bravura y el desempeño del personaje como capitana de barco pone a Dolores en la misma línea de importancia que otras grandes figuras históricas de la piratería femenina en el Caribe, como es el caso de Anne Bonney y Marie Read, pero ella adquiere un matiz de pureza superior al estar luchando no por un beneficio personal, sino por la “legítima” causa de España.

A diferencia de otras novelas de aventuras del mismo Salgari, La capitana del Yucatán es una novela con pretensiones históricas en su narración, pero que no es histórica. La fantasía y la imaginación geográfica trastocan los escenarios y los paisajes yucatecos y cubanos para fundirlos con imágenes propias de las ciudades españolas. Las dimensiones y los referentes espaciales de los paisajes urbanos meridanos están desajustados o totalmente equivocados, pero las imágenes románticas adquieren preponderancia en la narración gracias a la defensa de la causa hispanófila mediante el uso emotivo de la luz y la noche:

Cuando ya las tinieblas habían invadido la vasta y árida llanura que se extiende a lo largo de la costa septentrional de Yucatán, y todos los rumores habían cesado en las anchas y recias calles de Mérida, dos hombres que habían salido casi a escondidas del viejo y monumental palacio del gobernador, subían lentamente, con mil preocupaciones, hacia la catedral de la ciudad, cuya masa imponente, coronada por cúpulas y pináculos, descollaba en la oscuridad […]. Se hallaban entonces frente a un gran palacio de construcción antigua como aún quedan muchos en Mérida, ciudad modernizada ahora, pero fundada hace unos cuantos siglos (Salgari, 1990).

Es bajo esta lógica romántica, exótica e hispanófila que El Yucatán se vuelve una extensión del paisaje, de la región y de la protagonista, al ser una proeza tecnológica que no solo da cuenta de la intrepidez de su capitana, sino de lo dúctil de la zona de Yucatán, que se desprende del paisaje real para volverse una isla o un islote en medio del océano, con la capacidad de camuflarse hasta desaparecer gracias a su habilidad de transmutar, frente a los ojos de sus enemigos, de un barco mercante a un navío de guerra en cuestión de segundos.

Estas dos novelas de Emilio Salgari nos permiten observar cómo las visiones generadas desde lo administrativo-diplomático impactan la literatura, al ser estas evidencias sociológicas de las tomas de postura ideológica, tanto de sus autores como de sus lectores. En este sentido, podemos apuntar lo siguiente:

El viaje

En las novelas de aventuras, el viaje es un tropo en sí mismo. Su verificación siempre es importante para que los personajes cumplan con el objetivo ideológico con que fueron creados al permitir el desarrollo de la acción narrativa y el despliegue espacial de los elementos. En los paisajes liminares de la narración, el viaje permite el despliegue de los paisajes en la imaginación del lector, a través de la superposición de imágenes ya conocidas con escenarios nuevos que funcionan como clave de entrada a lo exótico y lo maravilloso (Greenblatt, 2008).

El viajero

Gracias a los entresijos que generan las crisis de la interpretación de los paisajes, producto de épocas remotas, en las narraciones de aventuras no es el autor ni el o la protagonista los que se tornan viajeros, sino el lector en sí mismo quien es el responsable de complementar el ejercicio de interpretación del viaje. Sin él, la obra pierde sentido, aun cuando cumpla con el pacto de verosimilitud, pues no cumple su función estética ni su rol sociológico como generadora de imágenes arquetípicas.