- -

- 100%

- +

DIE HARFENFICHTE

Haibun

Rita Rosen

Haiga – Bild/Bildgestaltung: Eva van der Horst Haiku: Rita Rosen

Engelsdorfer Verlag

Leipzig

2016

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Copyright (2016) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte beim Autor

Lektorat: Christiane Geldmacher

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2016

www.engelsdorfer-verlag.de

Cover

Titel

Impressum

Einführung

Das HAIBUN

Das HAIGA

Ferne

Bilder

Hausboot

Altes Heiligtum

Idole

Die Katze

Zwei Pinien

Atzavara

Applaus

Tradierung

Exotischer Garten

Nachbarn in Neuseeland

Drei Frauen

Stadt

Namen einer Stadt

Wasser

Flussmündung

Nächtliche Begegnung

Vermessung

Weinwanderung

Kunstbaden

Kindheit

Die Harfenfichte

Eifelwolken

Im Mai

Wallfahrt

Unterrichtsstunde

Blumenteppich

Geisterzug

Römervilla

Et Chresskendche

Das Christkindchen

Anmerkungen

Zur Autorin

Zur Malerin

Das HAIBUN

Das Haibun ist eine kurze Geschichte.

Neben dem Haiku, einer lyrischen Kurzform, pflegen die Dichter und Dichterinnen Japans (Haijin genannt) auch eine kurze Form der Prosa: das Haibun. Diese Ausdrucksform hat ihre Wurzeln im Zuihitsu und bedeutet „dem Pinsel folgend“. Eindrücke, Eingebungen und Erfahrungen werden spontan, erzählerisch, skizzenhaft zu Papier gebracht. Die Geschichten zeigen eine thematische Vielfalt auf. Haibun werden in Japan schon seit hunderten von Jahren geschrieben.

Auch das Charakteristikum des Haibun ist seine Kürze und seine Themenvielfalt. Die Themen des Haibun beruhen auf wahren Begebenheiten. Der Verfasser des Haibun erzählt von einem Erlebnis und gestaltet den Text aus seinem inneren Erleben heraus. Die Schilderungen können bereichert werden mit literarischen Zeugnissen. Insgesamt gesprochen sind Erlebnisse, Erinnerungen, Erlesenes die Quellen des Haibun. Erlebnisse werden beschrieben, die aus der Vergangenheit herrühren, etwa der Kindheit, oder gegenwärtig gemacht werden, z. B.: Beobachtungen aus der Natur- und Tierwelt, Entdeckungen kulturhistorischer Werke, Begegnungen mit Menschen. Die subjektive Betroffenheit des Betrachters spielt dabei eine wichtige Rolle. Sie wird offen dargelegt. Mit Gedichtzeilen, Liedstrophen, Sentenzen, Sachkenntnissen können die Schilderungen angereichert werden. Das Haibun bietet somit eine vielseitige Darstellungsweise.

Nahezu immer ist in das Haibun ein Haiku eingeflochten. Am Anfang der Geschichte, in der Mitte, zwischen den Absätzen oder am Schluss steht das Haiku. Das Haiku stammt ebenfalls aus Japan. Auch dieses wird dort schon seit hunderten von Jahren geschrieben. Das klassische Haiku besteht aus drei Zeilen und siebzehn Silben – fünf Silben in der ersten Zeile, sieben in der zweiten und fünf Silben in der dritten Zeile. Das moderne Haiku wird mit weniger als siebzehn Silben gebildet. Eine breit gefächerte theoretische Darlegung der literarisch-inhaltlichen Ausprägung des Haiku wurde inzwischen entwickelt. In seiner Prägnanz bildet das Haiku im Haibun eine reizvolle lyrische Variante des Prosatextes. Die im folgenden Text erscheinenden Haiku sind entweder im klassischen Stil oder im Freestyle verfasst.

Ein Haibun wurde im Eifeler Dialekt geschrieben. Es wurde ins Hochdeutsche übertragen.

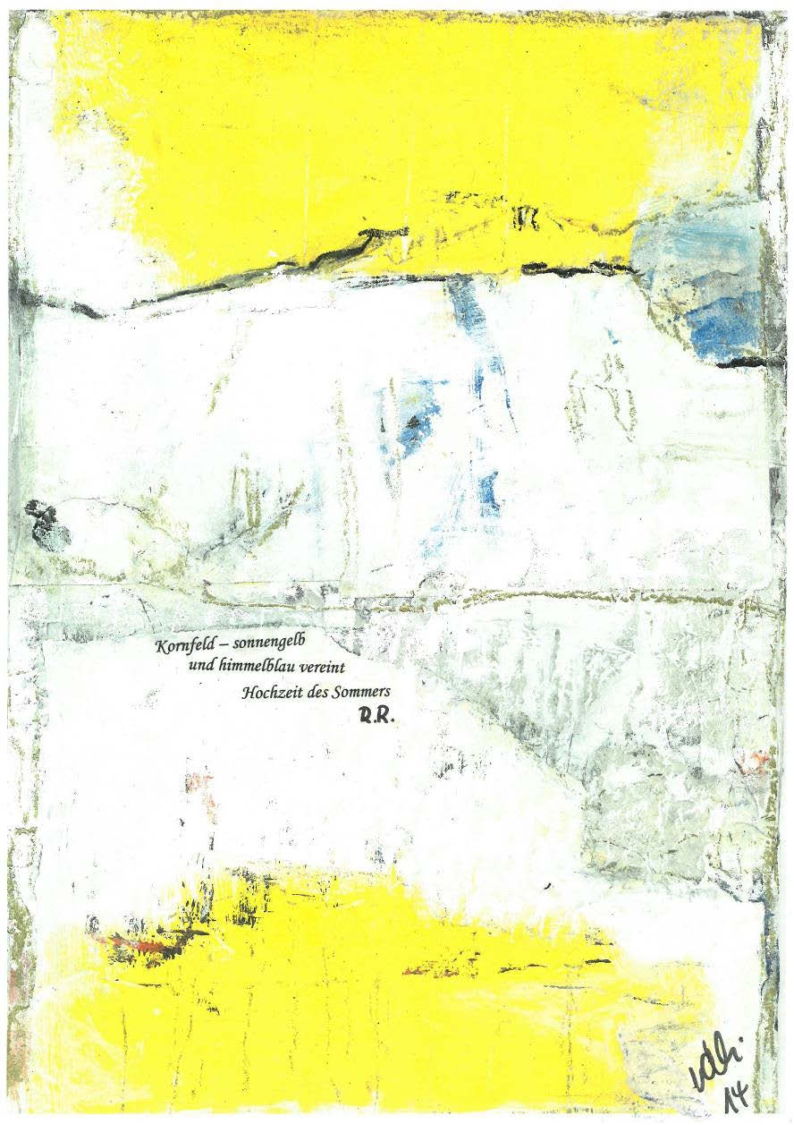

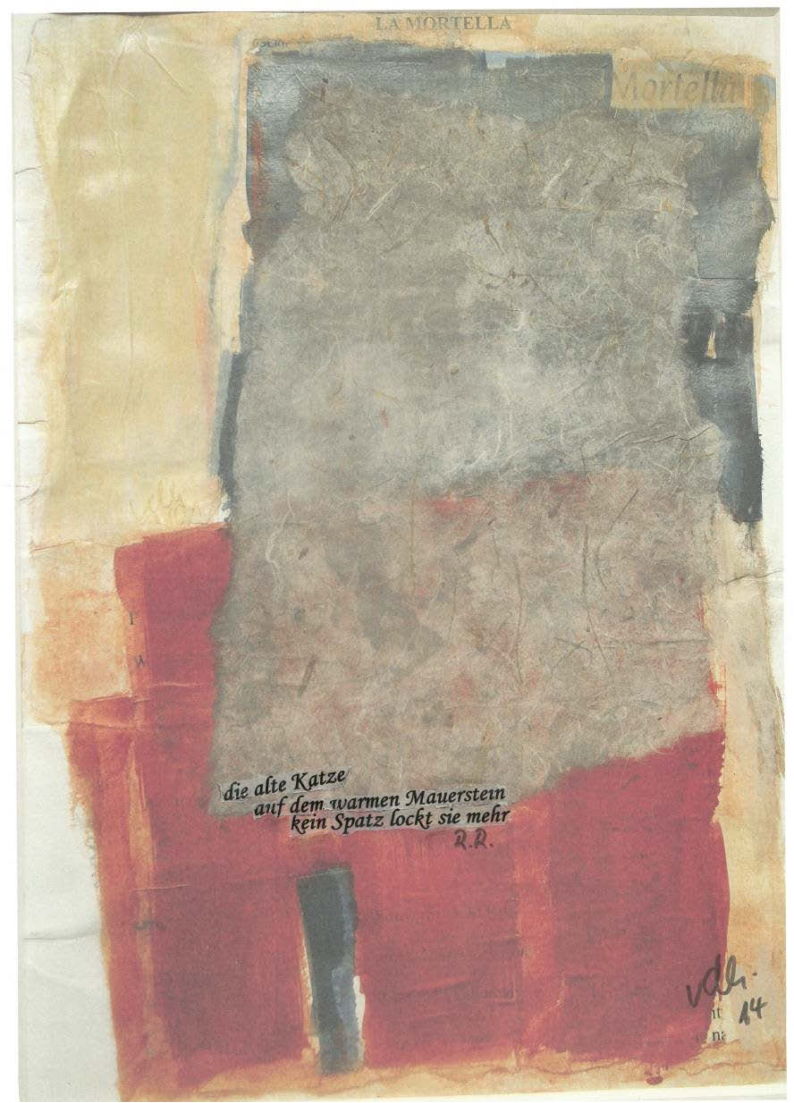

Das HAIGA

Das Haiga ist ein Zusammenspiel von Bild und Text. Das Bild kann mit den verschiedensten künstlerischen Ausdrucksformen gestaltet werden. Der im Bild verwobene Text ist immer ein Haiku. Die Haijin können das Haiga selber gestalten. Sie können es aber auch in Kooperation mit einem darstellenden Künstler anfertigen. Beide Ausdrucksformen findet man in der Welt des Haiga.

Im vorliegenden Band wurden die Haiga kooperativ hergestellt. Bild und Bildgestaltung sind von Eva van der Horst. Die Haiku schrieb ich.

Ferne

das Nahe kennen

sich nach der Ferne sehnen –

Zugvögel im Wind

Bilder

Ich blättere in einem Fotoalbum. Viele Fotos der Stadt mit den vielen Wolkenkratzern sind eingeklebt. Einige schöne bunte Fotos von den Schmuckreliefs an den Häusern hoch oben in der Nähe der Sterne. Eine Seite ist freigeblieben. Immer wenn ich diese leere Seite sehe schmunzele ich.

Ein Freund hatte mich eingeladen. Nach New York. Er wohnte in Manhattan in einem Apartment im 60. Stock. Der Blick über die Stadt, die Hochhäuser, die Straßenlinien war schwindelerregend. Er blieb hängen an dem imposanten Gebäude, das alle anderen zu überragen schien.

Turm aus Glas und Stahl

glitzernde Fassade

lighthouse der Hoffnung

Auch in das Gästezimmer lugte es, das Empire State Building. Öffnete ich die Augen morgens, so grüßten mich die grauen, von Fenstern durchzogenen Mauern; bevor ich die Augen am Abend schloss schaute ich noch einmal hinüber zu dem erhellten Building und versuchte, die Fensterlichter zu zählen. Vergebens. Sie gingen an und aus. Auch am Tag begleitete der Turm mich, er war von überall her zu sehen, er war mein Wegweiser durch die fremde Stadt.

Ich war im Februar in der Stadt. Das Wetter war regnerisch und trüb. Der Turm war in dieser Woche oft von Regenschauern verdeckt oder von Nebelschwaden umhüllt. Wolkenschwärme zogen über ihn dahin. Aber immer wieder wehte ein kräftiger Wind und befreite das Gebäude von den grauen Schleiern. Stoisch trotzte es dem Wetter.

An einem Morgen wachte ich früh auf. Und war hocherfreut. Zum ersten Mal in dieser Woche zeigte sich der Himmel wolkenlos. Zartes Morgenlicht schien durch das Fenster. Ich schaute zum Building hinüber: Welch herrlicher Anblick. Unter blau-weißem Himmel, um grau-bleiche Steine, um die letzten sich verjüngenden Maueretagen schwebte der rosige Schein des Morgenrotes.

um nackte Schultern

pinkfarbener Schal

Eos schmückt die Diva

Ich kämpfte mit meiner Müdigkeit. Ich hielt meine Augen krampfhaft geöffnet, um das Bild recht lange betrachten zu können. Ich überlegte, ob ich aufstehen, den Fotoapparat nehmen und fotografieren sollte. „Aber“, sagte ich mir, „es hieß ja, dass das Wetter besser werden würde in den kommenden Tagen. Da gibt es noch eine weitere Gelegenheit, dieses Foto zu schießen.“ Und schlief wieder ein. Aber das Wetter änderte sich nicht. Es blieb neblig und verregnet und grau. Das Morgenrot zeigte sich in der Woche nicht mehr. Ich musste abreisen. Das Foto wurde nicht mehr gemacht. Doch die Erinnerung blieb.

schließe ein Bild in

dein Herz, verwahre es gut,

dort vergilbt es nicht

Hausboot

Im vergangenen Sommer war ich auf einem Hausboot. Zum ersten Mal in meinem Leben. Es war ein langes, breites Boot, das in einer Gracht ankerte. Vom Ufer aus musste man auf das Boot springen. Mutig sprang ich. Das Boot schwankte heftig. „Ach“, dachte ich, „das kommt von dem Aufsprung, das wird sich schon legen.“ Aber es legte sich nicht. Nicht, wenn ich die Stiege hochging, in der Mitte des Raumes stand, mich auf einen Sessel setzte, an das Fenster ging – überall spürte ich das leichte Schwanken. Eine dubiose Angst kroch in mir hoch: „Ich werde doch wohl nicht seekrank werden.“

Ich saß auf einer Bank. Hatte mir ein Buch aus dem Regal geholt und auf meine Knie gelegt. Es war ein Buch über die Geschichte der Grachten und ihrer Hausboote. 2.500 gibt es inzwischen. Viele Menschen lieben es, auf ihnen zu wohnen. Sich frei zu fühlen. Auch mein Freund.

Haus auf dem Wasser

wellengetragen

der Ozean lockt

Beim Durchblättern des Buches bemerkte ich, dass sich das Buch bewegte. Ich überprüfte mein Sehvermögen, aber es blieb dabei, das Buch war immer in Bewegung. Mal ging eine Hälfte nach oben, mal die andere nach unten. Und umgekehrt. Schmunzelnd überließ ich mich diesem neuen Lesevergnügen.

Ein Kontrollboot machte seinen Zug durch die Gracht. Es war ein großes Schiff, besetzt mit Männern in Uniform. Sie durchsuchten das Wasser nach Abfällen und Hindernissen, um diese zu entfernen. Das Schiff verursachte einen hohen Wellengang, der auch das Hausboot erreichte und ordentlich schüttelte. Auch die Nachbarboote wiegten sich im Rhythmus der hohen Wellen. Die Besitzer freuten sich und winkten grüßend den Wasserpolizisten zu. Ich aber ängstigte mich und hielt mich an einer Stuhllehne fest. Mein Freund lachte. Das Schaukeln spürte er schon lange nicht mehr.

Am Abend saßen wir auf der Außenrampe des Bootes, einem schmalen Holzsteg, auf dem gerade mal ein kleiner Tisch und zwei Stühle Platz haben. Es war ein lauer Sommerabend, eine leichte Brise wehte. Die Lichter der anderen Boote längs des Ufers leuchteten auf, der Mond stand am Himmel und spiegelte sich in den Wassern. Eine friedliche Stimmung breitete sich aus. Wein wurde in schlanke Gläser eingegossen und wir prosteten uns zu. Wir stellten die Gläser ab und ich bemerkte, dass der Wein im Glase schaukelte. Das tat er einen ganzen Abend lang.

Ich schlief in einer Koje in einem schmalen Bett. Als ich mich hinlegte, spürte ich es sofort wieder: dieses sanfte Schwingen, das leichte Schaukeln. Nun schon daran gewöhnt überließ ich mich gelassen dieser unbestimmten Bewegung. Nun konnte ich sie schon genießen. Mir kamen Lieder in den Sinn, die ich leise vor mich hin summte:

„Eia Wieglein, Wieglein fein …“

ein schwankender Grund

ein tänzelnder Schritt –

deine Seele löst sich

Altes Heiligtum

In alten Reiseführern kann man lesen, dass es ein „Apollo-Delium“ auf der Insel Paros gibt, auf einem Berg gelegen. Von dort oben, so heißt es, kann man die Insel Delos sehen. Wenn auf dieser Insel in früheren Zeiten die Rituale begannen, war dies das Zeichen, dass auch im Delion auf Paros die Tänze beginnen konnten.

Ich mache mich auf den Weg zum Delium. Ein Pfad führt den Berg hinan. Er ist steinig und staubig. Ich stolpere. Obwohl es schon später Nachmittag ist, scheint die Sonne noch stark. Ich schwitze.

pilgern

beschwerlich der Weg

erquicklich die Stätte

Oben angekommen erfreut mich ein herrlicher Blick über die gebirgige Insel, das Hafenstädtchen, das blaue Rund der Ägäis, die anderen Inseln, die grau und majestätisch aus dem Meer ragen. Dann sehe ich mich um. Die Bergkuppe ist kahl und felsig. Ich gehe ein paar Schritte. Entdecke das Heiligtum. Ein verlassenes Areal, mit Gras überwachsen, von Draht umzäunt. Steine und Blöcke liegen verstreut umher. Einige wurden aufgerichtet. Ihre Zerklüftungen erinnern an Löwen- und Stierköpfe. Andere wurden aufgeschichtet. Eine Andeutung von Altarblock. Der Wind bläst kräftig. Ich meine Töne zu vernehmen.

Hymnen und Lieder

Rituale der Pilger

einst erklungen

Ich umkreise ehrfurchtsvoll die Stätte. An einer Seite der Steinmauer entdecke ich eine Plastikflasche. Grauweiß, zerbeult, verschmutzt. Bei näherem Hinschauen erblicke ich einen Bund von blauen Disteln, der sorgfältig in die Flasche gesteckt und vor den Altar gestellt wurde. Ein Gebet – eine Fürbitte – eine Danksagung? Ich pflücke ein paar hohe, braungelbe Grashalme und stecke sie dazu. Richte den Strauß auf. Sammle einige Steine, beschwere die Vase mit ihnen. Der Wind soll sie nicht wegwehen. Ich stehe lange vor dieser Motivgabe.

Um was ich wohl bitten soll? Mir kommt die Ballade von Schiller in den Sinn, das Gedicht über den griechischen Dichter „Ibikus“, den Götterfreund, denn „ … ihm schenkte des Gesanges Gabe, der Lieder süßen Mund Apoll …“ Und weiß nun, wie mein Gebet lautet. Ja, um diese Gabe bitte ich. Tue dies. Gläubig, hoffnungsvoll dem Altar und Angebinde zugewandt.

Es ist Abend geworden. Der Wind lässt nach. Die Inseln versinken in der Dämmerung. Die Lichter des Hafens leuchten auf. Ich verlasse die heilige Stätte. Wandre, mit den Worten des Dichters, „am leichten Stabe „ nach Parikia, „des Gottes voll.“

Apoll lacht

das Delion verfallen

doch immer wieder ein Lied

Idole

The principal deity was a goddess

James Mellaart Ausgrabungsleiter, 1961 – 1963

In der Ausgrabungsstätte von Catal Hüyük, im Süden der Türkei, fand man auffallend viele weibliche Statuen. Sie stammen aus dem Siedlungsraum der Menschen, die vor ca. zehntausend Jahren hier lebten. Die Statuen sind anthropomorph geformt. Es sind barocke, beleibte, breithüftige, vollbusige Frauenfiguren. Sie verkörpern das Leben, die Fähigkeit, Leben zu spenden. Sie strahlen Lebensfreude aus. Man gab ihnen göttliche Züge. James Mellaart deutete die Funde als Objekte eines religiösen Kultes, der die Hervorbringung von Leben, die Sicherstellung desselben und den Wunsch nach Kontinuität beschwören sollten. Die weiblichen Statuetten verkörpern die Hoffnung auf ewige Fortdauer des Lebens. Sie sind Symbole der Fruchtbarkeit.

Ich besichtige die Ausgrabungsstätte. Inmitten der großen weitflächigen Grabungsplätze gibt es einen abgeschirmten Raum in dem die Funde aufbewahrt und ausgestellt werden. Liebevoll aufgereiht stehen sie in den Regalen: Erdfarbene, schlichte, bemalte, dekorierte Figuren. Eine kleine Heerschar großer Göttinnen. Die Archäologin zeigt mir eine besonders ausdrucksvolle Figur.

Merhaba

Große Sitzende

Eine beleibte Frau thront auf einem steinernen Stuhl. An ihrer Seite stehen zwei Leoparden, zähnefletschend, furchteinflößend, abwehrbereit. Ihre kräftigen Hände bändigen sie. Demutsvoll schlingen die Katzen ihre Schwänze um die Schultern der Frau. Stolz erhebt sie ihren geschorenen, von Bändern umschlungenen Kopf. Macht bewusst ist ihr Blick in die Welt gerichtet. Die prallen Brüste, der schwere Leib, der hervorquellende Nabel, die gespreizten Schenkel deuten auf die Geburtsstunde hin. Zwischen ihren Füßen liegt denn auch ein kleiner Kopf, der Kopf eines Kindes.

Die Statue stellt eine Gebärende dar. Flankiert von schutzgebenden Tieren. Man nennt sie auch: Große Muttergöttin. Die Figur ist eine Huldigung der Frau als Lebensspenderin. Ihre Macht wird geehrt, ihre Fähigkeit Leben zu gestalten. Die Figur strahlt Kraft aus, Lebensfreude. Souveränität. Man möchte sie mitnehmen, an ihrer Kraft teilhaben, um ihren Segen bitten. Und so kaufe ich eine Replik. Stecke sie sorgfältig ins Reisegepäck.

Zu Hause stelle ich sie auf ein transparentes Acrylregal, das alle ihre kraftvollen Züge zur Geltung kommen lässt. Oft stehe ich davor. Denke darüber nach, dass vor vielen tausend Jahren die Menschen den wertvollen Beitrag der Frauen zur Erhaltung des Lebens erkannten. Dass sie die Frauen würdigten, verehrten und priesen. Sie waren Göttern gleich. Die Figur der „Großen Mutter“ ist für mich ein Memento mit zu wirken im Ringen um Anerkennung des Wertes der Frauen heute, um Achtung ihrer Leistungen in unserer Zeit. Es ist ein schweres Ringen. So stelle ich an dunklen Tagen manchmal eine Kerze vor die Figur, in hellen Stunden eine Blume.

altes Steinidol

Segenspender – im Lehmhaus

im Vortragssaal

Vorgelesen am 105. Weltfrauentag – 8. März 2016

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.