- -

- 100%

- +

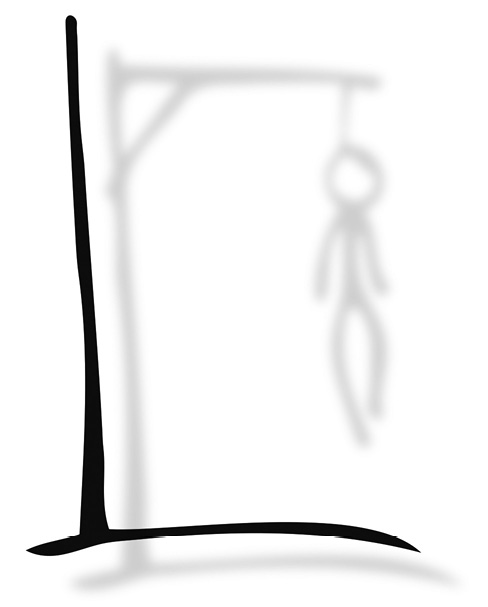

Die größte, anstrengendste Arbeit kam aber jetzt: die Generalprobe. Die Simulation. Das genaue Durchspielen der morgigen Hängung. Wichtiger noch als die Tötung selbst, wie Rupert gern betonte, auch wenn das, wie er an Howards ausbleibender Reaktion sehr wohl bemerkte, immer etwas oberlehrerhaft wirkte.

In einem ersten Schritt schob Rupert einen Riegel beiseite, ganz leise, um keinen Lärm zu verursachen, und blickte durch ein längliches Peeploch, ähnlich dem Spion an Wohnungstüren, nur dass es ein sehr viel genaueres Studium des dahinterliegenden Raumes ermöglichte, in die Todeszelle. Ohne dass der Gefangene das wusste. Und möglichst auch nicht mitbekam. Judasauge, so nannte man in der Henkerszunft diesen Spalt. Das war immer der entscheidende Moment: den Delinquenten taxieren, in Augenschein nehmen, beobachten und sein Verhalten analysieren. Seine Nervosität oder Gefasstheit einschätzen. Seine etwaige Gewaltbereitschaft in Betracht ziehen. Seine Größe und sein Gewicht überprüfen. Und davon ausgehend beurteilen, welche Fallhöhe benötigt wurde, welche Stricklänge.

Dabei kam es auf jeden Inch an. Verschätzen durfte man sich dabei nicht. Jede Fehlkalkulation würde beim Fallen eine qualvolle Strangulation des zu Hängenden nach sich ziehen, die mehrere Minuten dauern konnte und einer Folter gleichkäme, im schlimmsten Falle seine ungewollte Enthauptung. Das wäre dann eine verpfuschte Hinrichtung, und die konnte niemand wollen. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Hängen und Würgen. Abscheulich.

Rupert Beaufort und Howard Phelps hatten bislang immer richtiggelegen, sie waren ein perfekt eingespieltes Team.

Rupert betrachtete den Todeskandidaten, der ihm den Rücken zukehrte, und ließ sich dabei Zeit. Der Mann, schlank, lockiges Haar, hochgewachsen und mit einem ungewöhnlich großen, fast kantigen Kopf, saß am Tisch, kerzengerade und bewegungslos, in die Lektüre eines Buches vertieft, vor ihm ein Stapel länglicher, großer Bände, von denen der oberste aufgeschlagen war. Als Rupert die Augen zusammenkniff und genauer hinschaute, meinte er eine mit kleinen schwarzen Zeichen und Punkten übersäte Partitur zu erkennen. Noten also – für ihn nichts anderes als Hieroglyphen. Die Wärter saßen hinten in der Ecke, sprachen halblaut untereinander und zeigten sich gegenseitig irgendetwas in einer Sportillustrierten. Beaufort bedauerte, dass er das Gesicht des Delinquenten nicht sehen, dessen Züge nicht studieren konnte. Etwas an dessen ruhiger Haltung beeindruckte ihn. Der hier wirkte nun wirklich nicht, als fürchtete er sich davor, in wenigen Stunden gehängt zu werden. Der konnte sich beherrschen. Dessen elegante Hände fielen ihm auf und seine südländische Erscheinung. Kultiviert wirkte er, nobel. Fromm eher nicht. Kein Gangster oder gewöhnlicher Ganove.

Howard hatte Rupert den Vortritt am Judasauge gelassen, nun trat er selbst beiseite, damit auch der Jüngere sich ein Bild von dem Hinzurichtenden machen konnte. In Gedanken errechnete er bereits die bei der Vollstreckung benötigte Fallhöhe, damit der Long Drop, wie man in England das kalkulierte, jeweils neu festgelegte Herabstürzen durch die sich nach unten öffnende, in der Mitte geteilte und in zwei Richtungen oder Hälften auseinanderklappende Falltür nannte, erfolgreich zum Einsatz gebracht werden konnte. Dadurch war das Ersticken bei gleichzeitiger Bewusstlosigkeit quasi garantiert, und ein qualvoller, in die Länge gezogener Würgetod war damit ausgeschlossen.

The Long Drop, einst von William Marwood, dem Urahnen der modernen Henker, erdacht: die humanere und bei Weitem beste, von Fachleuten bevorzugte Methode, weil der verantwortliche Henker für jeden Verurteilten individuelle Maße zur Anwendung kommen ließ, anstatt sich ohne Rücksicht auf die Besonderheiten jedes Einzelnen mit einem mittleren Standardwert für alle zu Hängenden zu begnügen – so wie es früher, zum Leidwesen seiner Vorgänger, der Fall gewesen war.

Howard schob den Riegel wieder vor den Spalt, entfernte sich von der Zelle und stellte lapidar fest, als beide wieder außer Hörweite waren: „Der wird uns keine Scherereien bereiten, da bin ich mir sicher. Der hat die Ruhe weg.“

Und erwähnte dann noch, dass der Mann Magazzano heiße und, obwohl italienischer Herkunft, hier aus London sei.

Rupert nahm es zur Kenntnis.

Die nächsten zwei Stunden verbrachten sie im Schweiße ihres Angesichts mit der mehrmaligen Hängung eines Dummys, einer Gliederpuppe in Menschengestalt, deren Gewicht und Länge veränderbar war und die sie untereinander als „Strohmann“ bezeichneten. Sie überprüften das Alter, die Qualität und die Straffheit des Seils, auch dessen Durchhaltevermögen, bereiteten die Schlinge vor und tasteten danach den Lederriemen ab, den man bei dem Unglücklichen unterhalb des linken Kieferknochens anbrachte. Damit wurde ein präziser Genickbruch ermöglicht: durch die Fraktur mehrerer Nackenwirbel und die Kompression wichtiger Schlagadern – sowohl der Kopf- als auch der Wirbelsäulenarterie.

Ferner prüften sie den Mechanismus des Hebels, mit dem das Öffnen und Auseinanderklappen der Falltür ausgelöst wurde, schauten sich die am Hebel angebrachte Sicherheitsverriegelung genau an, um festzustellen, ob sie auch wirklich funktionsfähig war, inspizierten die Holzscharniere an der Falltür, um sicherzugehen, dass sie nicht morsch oder wurmstichig waren, und begaben sich zuletzt in den dunklen Raum unterhalb der Schreckenskammer, in dem ein Amtsarzt den augenblicklich eingetretenen Tod bestätigen und der Gehenkte bedauerlicherweise noch genau eine Stunde lang allein weiterbaumeln würde. So lautete die Vorschrift, so wurde es seit Jahrzehnten gehandhabt.

Bis Beaufort den Leichnam endlich vom Strang nehmen, waschen und in einen bereitstehenden Sarg betten konnte. Phelps hatte, wiederholt und ernst gemeint, auch bei diesem letzten Arbeitsgang seine Unterstützung angeboten, aber für Rupert war es Ehrensache, sich persönlich um diesen toten Straftäter, der für ihn immer noch und trotz allem ein Mensch blieb, zu kümmern und für einen würdigen Abschied von dieser Welt zu sorgen.

Die Größe der Schreckenskammern – mit ihren fast identischen Gerätschaften – variierte von Stadt zu Stadt und Gefängnis zu Gefängnis, aber es waren durchweg außerordentlich kleine, beängstigend enge Räume. In denen höchstens drei, vier Leute aufrecht stehend Platz hatten. Der Assistent, dem das Fesseln der Beine des ihm Anvertrauten oblag und auch die präzise, parallele Positionierung von dessen Füßen an zwei genau markierten Stellen auf je einer geschlossenen Klappe, musste sich in Acht nehmen, nicht mit dem Gehenkten in die Tiefe zu stürzen, weil er, wenn der Chief Executioner ohne Vorankündigung den Hebel betätigte, sich nicht rechtzeitig oder vollständig vom Klappenbereich zurückgezogen hatte. Das war in der Vergangenheit mehrfach vorgekommen, jedes Mal ein grotesker und auch peinlicher Vorfall – zumal sich der Assistent dabei verletzen, den Verurteilten, ohne es zu wollen, in einer ungeschickten Umarmung begleiten und somit die einwandfreie Durchführung der Hinrichtung gefährden konnte. Howard und Rupert, die jeden Gegenstand im Raum kritisch begutachtet hatten und jegliches Missgeschick von vornherein ausschließen wollten, war das noch nie passiert.

Am nächsten Morgen dann, etwa eine halbe Stunde vor der angesetzten Hängung, würden die beiden Männer den gesamten Vorgang noch einmal durchexerzieren – um sicherzustellen, dass alles perfekt vorbereitet war und einwandfrei durchgeführt werden konnte.

Nun konnten sie sich einstweilen zurückziehen. Das Anstrengendste lag hinter, das Schlimmste noch vor ihnen. Sie wurden – wie auf Verabredung – gesprächiger und gelöster, lachten öfter. Es war noch früh am Abend, sie legten ihre Jacketts ab, lockerten ihre Krawatten und warteten auf das Abendessen, das ihnen ein uniformierter Wärter in den nächsten Minuten vorbeibringen und servieren würde. Rupert war hungrig; die lange Anreise, seine neu erwachte Zuversicht und die Vorbereitungen, die zu seiner größten Zufriedenheit abgelaufen waren, hatten zusätzlich appetitanregend gewirkt.

Auf einmal sprang die Tür auf, ohne Vorankündigung, in deren Rahmen jedoch nicht der Essensbote, sondern Direktor Lurie höchstpersönlich erschien, etwas außer Atem und sichtlich freudig erregt. Oder vielmehr irritiert. Die beiden Männer fuhren herum.

„Dem Italiener wird ein Klavier geliefert“, stieß er hervor und schien es selbst noch nicht richtig zu glauben, „in seine Zelle. Das war sein letzter Wunsch. Befehl von höchster Stelle“, setzte er mit bedeutungsvoller Miene hinzu und hob die Augenbrauen, „es müsste gleich so weit sein. Für das Heranschaffen zahlt er persönlich. Ich gestehe, ich war verwundert“, er machte eine kurze Pause, „ich … nun, ich habe nichts dagegen einzuwenden gehabt.“

Rupert und Howard starrten sich verblüfft an. Sie waren erst einmal sprachlos. So etwas hatte es noch nie gegeben. Extrawürste waren, das war ungeschriebenes Gesetz, ausgeschlossen. Normalerweise jedenfalls. Gefangene hatten, außer speziellen Menüwünschen und der ominösen letzten Zigarette am Morgen, einfach nichts zu wollen. Eine solche Wendung, erst recht so kurz vor der entscheidenden Nacht, hatte Beaufort in all den Jahren nicht erlebt.

War die Entscheidung im Ministerium getroffen worden? Oder von Regierungsstellen, am Ende gar im Königshaus? Und wieso erst jetzt, nach Dienstschluss, wenn im Prinzip niemand mehr in den Behörden erreichbar war?

„Um ehrlich zu sein“, meinte Lurie dann, als könnte er Ruperts Gedanken lesen, „man hat mir keine Wahl gelassen. Mir waren die Hände gebunden. Nehmen wir die Dinge so, wie sie sind. Und nun“, er blickte in die Runde und versuchte, seine Fassung wiederzugewinnen, „wünsche ich Ihnen guten Appetit und“, wieder pausierte er, „gute Abendunterhaltung. Genießen Sie die Darbietung. Schlafen Sie gut.“

Alles war wie immer, bis vor einer Minute. Und nun war nichts mehr wie immer.

Träumten sie eigentlich, die vielen Männer und wenigen Frauen, die man ihm zum Aufknüpfen überantwortet hatte? Träumten sie in den langen, einsamen Nächten vor ihrer Todesreise? Rupert mochte gern daran glauben. Sicher dachten sie noch einmal gründlich über ihre Untaten nach und verwandelten sie, unter Zuhilfenahme der Fantasie, in etwas Schönes und Befreiendes, Sauberes und Gutes; gewiss ging ihnen ständig durch den Kopf, was sie angerichtet hatten und dass, könnten sie das Geschehene doch bloß rückgängig machen und den Film anhalten, jetzt stattdessen irgendwo die Arme eines geliebten Menschen, eine wohlschmeckende Mahlzeit, ein Glücksgefühl, eine friedliche Nacht auf sie warteten. Auch wenn sie glaubhaft nichts bereuen und zu ihren verwerflichen Handlungen stehen sollten. Sie wussten und sie vermochten sich gegen dieses Wissen nicht zu wehren, sie wussten, sie könnten, mit einem Quäntchen Einbildungskraft, woanders sein, wenn sie es nur wirklich gewollt hätten. Anstatt wie jetzt in der Todeszelle die verrinnenden Stunden und Minuten zu zählen, die sie noch von jenem demütigenden Moment trennten, da Rupert ihnen die weiße Kapuze überziehen musste. Nie wieder würden sie diese herrliche, so unendlich viele Möglichkeiten bietende Welt sehen, auf der sie bis heute leben durften, nicht einmal mehr durch ein Judasloch in sie hineinlugen, und um diese Schmach hinter sich zu bringen, neigten sie ihre Köpfe, hielten sie ihm bereitwillig hin. Flehten beinahe darum, die Schlinge um den Hals gelegt zu bekommen. Baten darum wie um einen großen Gefallen.

Schon aus diesem Grund, um sie vor der kalten Realität des anbrechenden Morgens zu schützen, wünschte Rupert ihnen wunderbare und beglückende Träume, die sie mit ins Reich des Todes hinübernehmen konnten, Träume, die niemand misstrauisch beäugen durfte, Träume, die nur ihnen ganz allein gehörten.

Träumen sollten sie, was das Zeug hielt. Von ihren Geliebten und Liebhabern, von ihren Kindern und Eltern, von Festen und Überraschungen, von Orgasmen und religiösen Erweckungen, von Lachkrämpfen und von beruflichem Erfolg, von sportlichen Triumphen und ihren ersten unsicheren Schritten als Kleinkind, von alldem, was ihnen auf Erden einst große, unbändige Freude bereitet hatte.

Diese ultimativen Träume könnten dazu beitragen, dass ihre Seele gerade noch rechtzeitig heilte. Bevor es zu spät war. Diese Träume könnten sie vielleicht doch noch retten. Könnten andeuten, dass etwas Erhabenes existierte, nicht nur im Jenseits, sondern auch hier, mitten im irdischen Elend. Kurz vor dem Fall.

Träumen tat er selbst natürlich auch in dieser Nacht nicht. In den Abendstunden gab er sich dem unvergleichlich intensiven, emotionsgeladenen und leidenschaftlichen Klavierspiel hin, das der Italiener in der Zelle nebenan für ihn und Howard abspulte. Und für die beiden Wärter. Ein Exklusiv-Konzert.

Magazzano war, daran konnte kein Zweifel bestehen, ein wahrer Magier. Oder ein Derwisch. Er spielte auf dem schäbigen Piano, das Lurie wohl aus den Gemeinschaftsräumen hierher hatte transportieren lassen, wie ein Gott. Verwandelte das ordinäre Instrument in einen Zauberkasten. In eine Schatztruhe. Magazzano machte den vier einfachen Männern, die sich zu seiner Tötung eingefunden hatten und seinetwegen die Nacht mit ihm in hässlichen, finsteren Zellen hinbringen mussten, sein Recital zum Geschenk. Ließ sich von Howards Rülpsern und dem Gähnen seiner Leibwächter nicht aus der Fassung bringen.

Rupert wünschte sich, Burt könnte mithören. Der würde aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen. Rupert untersagte sich den Impuls, erneut durchs Judasloch zu schauen, diesmal, um zu begreifen, wie dieser Mann hinter der Wand solche fulminanten Klänge fabrizierte. Doch hatte er die Botschaft auch so verstanden: Nur aufs Zuhören kam es an in dieser Nacht. Nicht auf Wissen oder Verstehen.

Rupert kannte keines der Stücke, hatte keine Ahnung, ob das jetzt Sonaten waren oder Suiten, Intermezzi oder Fantasien, Impromptus, Präludien oder Etüden, Improvisationen oder Meisterwerke; sie gehörten alle in ein Reich, das ihm ein Leben lang verschlossen geblieben war und in das sich Ruth ein paar Schritte vorgewagt hatte, wenn sie mit ihren Freundinnen die Abonnementkonzerte in der Free Trade Hall besuchte, ihre Klassikreihe. Konzerte, zu denen er nur ein einziges Mal mitgekommen war.

In dieser Gefängnisnachtmusik, die keine Melodien zu kennen schien, kein Anfang und kein Ende, perlte und rauschte, strömte und glitzerte es. Es funkelte, es schimmerte, es leuchtete und es schillerte, es rumorte und es strahlte, nichts daran war greifbar. Es schluchzte und jubilierte, es trauerte und huldigte.

Nichts daran glich Sprache oder Gelächter, Rufen oder Gewalt, jähen Wutanfällen oder einlullendem Märchenton, alles daran hatte sich von menschlichen Verstrickungen und Verlautbarungen gelöst, fühlte sich an wie ein in die Freiheit entlassener Vogel, der dem Horizont zustrebt, Meere und Berge unter sich zurücklassend. Alles an dieser erst grandiosen und dann wieder zarten Musik erzählte von einem anderen, sagenhaften Planeten, auf dem die Gedanken und Gefühle ungebundener waren als hier auf Erden.

Rupert verstand nichts von dieser Tonkunst, doch sie erinnerte ihn an etwas lang Zurückliegendes, das er nicht benennen konnte, und er hätte noch stundenlang weiter zuhören mögen. Damit dieses Glitzern, dieses Leuchten einfach nie aufhörten.

Dann trat schlagartig Stille ein. Howard und er vernahmen, schon weit nach Mitternacht, nach den letzten Kaskaden, Läufen und Akkorden, nur noch, wie der Italiener den Deckel zuklappte.

Das unsichtbare Konzert war beendet. Wie ein gähnendes Loch tat sich eine große Leere auf. Eine Leere, mit der sie nichts anzufangen wussten. Melancholie überkam sie. Was für eine Talentverschwendung, dachte Rupert mit Bedauern, als er einschlief. Ausgerechnet diesem Teufelskerl, diesem Virtuosen das Leben nehmen zu müssen. Konnte man ihm sein Können, seine unglaublichen Fähigkeiten und seine Meisterschaft nicht vorher herauspräparieren, sie konservieren und im Labor rasch noch einem anderen, schuldlosen Menschen einpflanzen, der dann am morgigen Tag für ihn weiterspielen würde? Konnte man dieses Hirn und diese Empfindsamkeit nicht noch vor der Zerstörung retten?

Ein, wie er wusste, absurder und dennoch wünschenswerter Gedanke. Aber nein, träumen tat Rupert auch in dieser seltsamen und wundersamen Nacht nicht. Er verbat es sich.

Es gehörte zum Ritual in den Hochsicherheitstrakten britischer Gefängnisse, dass sich alle Anwesenden wenige Minuten vor neun Uhr morgens vor der Todeszelle einfanden. Was jetzt geschah, würde unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Keine Angehörigen der Opfer, die Rachegedanken hegen mochten, waren zugelassen und auch keine Angehörigen der Verurteilten, die imstande waren, verzweifelt oder hysterisch zu reagieren. Presseleute ebenso wenig. Lediglich ein Priester – aber nur, wenn der Delinquent das ausdrücklich wünschte – und die beiden Begleiter sowie ein Quartett aus Offiziellen: Gefängnisbeamter, Justizvertreter, Parlamentarier oder Ministeriumsangehöriger und Arzt. Von denen einer, im Anschluss an die Hängung, die ordnungsgemäße Vollstreckung des Urteils zu protokollieren und zu beglaubigen hatte.

Totenstille herrschte im Trakt. Von der Straße drangen schrille Gesänge zur stummen Schar herauf; eine Handvoll aufgebrachter Hinrichtungsgegner standen dort unten vorm Tor, die ihre Friedenslieder und Protesthymnen angestimmt hatten und damit das ganze feierliche Ritual diskreditieren, stören und verhindern wollten. In die Vergeblichkeit ihres schaurigen Gesangs mischten sich Hartnäckigkeit und Stolz.

Nun war es so weit. Nun nahte Rupert Beaufort, dicht gefolgt von Howard Phelps, und betrat die Bühne mit schnellem Schritt. Ohne auch nur einen kostbaren Moment zu verlieren, nickte er den Umstehenden kurz zu, riss die Zellentür auf und näherte sich dem Verlorenen, der bereits stehend auf ihn wartete.

Hatte Rupert eine Frau vor sich, berührte er sie ganz sacht am Arm. Das genügte. Einem Mann legte er kurz freundschaftlich die Hand auf die rechte Schulter und drehte ihn damit bereits mit dem Gesicht zur Tür. Das wirkte. „Follow me!“ war das Einzige, was er zu ihm, was er zu ihr sagen würde, mit klarer Stimme, mit der gebotenen Festigkeit. Ohne Befehlston.

Erst dann, wenn die anderen keinen Widerstand leisteten und sich zum Gehen anschickten, würde er sie für den Bruchteil einer Sekunde frontal anschauen. Würde sie mit seiner Mission konfrontieren. Ihnen den Auftrag der Allgemeinheit, sie zu beseitigen verdeutlichen, den er stellvertretend für die Richter und Geschworenen, für die Ankläger und Verteidiger, für die grundlos Hingemeuchelten und Bestohlenen, für die Erschlagenen und Betrogenen verkörperte. Ihnen zeigen, dass es eine Moral gab, der niemand entrinnen konnte. Damit der oder die andere noch einmal einem Menschen aus Fleisch und Blut begegnete, einem Menschen wie Du und Ich, auch wenn dieser Mensch, den man Henker nannte, ihm oder ihr gleich das Liebste wegnehmen würde. Rupert würde alle Zuneigung, derer er fähig war, bei diesem Anschauen zum Ausdruck bringen. Und zu erkennen geben, dass er den Leib des anderen nicht anrühren und seine Seele unversehrt lassen würde. Dass er lediglich dazu da sei, um den Übergang vom Leben zum Tod herzustellen und den Schmerz zu lindern. Dem anderen sein Vertrauen schenken. Ihn bitten, sein Schicksal doch gefälligst in seine kundigen Hände zu legen. Ihn um sein Einverständnis ersuchen, ihn nebenan aus der Welt schaffen zu dürfen.

Nahezu immer erhielt Rupert dieses Einverständnis auch. Und heute? Er schaute den Italiener, der genau so ruhig dastand, wie er gestern an seinem Tisch mit den Partituren gesessen hatte, direkt in die Augen.

Was er darin las und sah, war das Erwartete: Der Pianist erteilte ihm die Erlaubnis.

Bat ihn um Erlösung.

Gab sich ihm hin.

Als sich ihre Blicke begegneten, durchfuhr ihn die Erkenntnis wie ein Blitz. Er hatte diesen Magazzano schon einmal gesehen.

Und da wusste er, so wie man einfach weiß, dass es Sommer und Winter gibt, er wusste mit unumstößlicher Bestimmtheit:

Dieser Mann war kein Verbrecher.

2

Zwei Blicke – und die Liebe

bricht aus

Immer wenn ich an diesen so besonderen Frühling denke, befällt es mich von Neuem: das überwältigende Bewusstsein der Befreiung. Diese Erleichterung, einem goldenen Käfig entkommen zu sein. Immer wenn ich mir diese Märztage in Erinnerung rufe, als ich allein in Paris sein durfte, als die Stadt mir und ich ihr gehörte und niemandem sonst, steigt es wieder in mir auf: dieses Gefühl, neugeboren zu sein.

Neugeboren – das sagt sich so leicht dahin, das verwendet man oft, ohne es wirklich zu meinen. Aber auf mich traf es in vollem Umfang zu: Endlich, das erste Mal seit meiner Kindheit in Ligurien, das erste Mal seit meiner geraubten Jugend, das erste Mal seit meinen Studienjahren in Mailand und das erste Mal seit meiner Knechtschaft als Musiker und Künstler, war ich ganz allein. Wochenlang. Die reinste Wonne.

Ja, allein. Nicht etwa einsam, verlassen oder verloren, sondern für mich. Nur für mich. Aus den Fängen eines besitzergreifenden, herrschsüchtigen Menschen befreit, der alles darangesetzt hatte, mich zu verunsichern, mich ans Klavier zu ketten und mir Unselbständigkeit einzureden. Aus den Klauen einer hartherzigen, ehrgeizigen Frau, die mich zuerst aufgebaut und zum Virtuosen gemacht, mir dann den eigenen Willen ausgetrieben, mich mit Disziplin traktiert und später nach Lust und Laune beeinflusst hatte.

Bis zu diesem unvorhersehbaren Moment, in dem Brenda in unserem Pariser Hotel eine äußerst wichtige Nachricht erhielt und, ohne mich, überstürzt nach London zurückreisen musste, hatte ich es zugelassen, eine Existenz als ihr wohlhabender Sklave zu fristen. Als Vorzeigekünstler mit perfektem Anschlag und ohne echte Persönlichkeit. Auch als ihr Gatte: teilnahmslos und blass. Ein Gatte, der das in ihn investierte Geld wiedereinspielte und auch noch Gewinn machte, der sich nach Herzenslust auspressen ließ und ansonsten artig den Schnabel hielt. Von Luxus umgeben und unglücklich. Identitätslos. Von ihr, meiner Impresaria, eingeengt, voller Hemmungen.

Auf einmal, es bedurfte lediglich einer Ausgangssituation, mit der vorher nicht zu rechnen war, auf einmal ging es eben doch. Es funktionierte: Ich erwachte, wie man aus einer Narkose erwacht. Ich erwachte und war sogleich voller Tatendurst. Ich erwachte, und ich kam zurecht. Ich gestaltete meinen Tagesablauf. Ich traf eigene Entscheidungen. Es war wie ein Aufbäumen. Ich entdeckte mich selbst. Ich war in der Lage, das Podium zu verlassen und wie ein erwachsener Mann zu handeln. Ich war fähig, Glück zu empfinden, ohne gelotst zu werden. Ich wurde zu einem neuen, mir selbst unbekannten Sandro. Erlöst war ich, auf Zeit wenigstens. Auf mich selbst gestellt, unabhängig.

Paris hatte mich wachgeküsst.

Ich, der Wahl-Londoner Magazzano, der sich aus einem Leben in London nichts machte, auch wenn es ein Leben im Schlaraffenland war, konnte nicht genug bekommen von diesen zarten Küssen à la française. Ich, der Italiener im Exil, der den südlichen Teint und die braun gebrannte Haut meiner Kinderjahre gegen die vornehme Blässe Britanniens und die versnobte Farblosigkeit von Westminster und Covent Garden eingetauscht hatte, spürte, wie das Blut wieder in meine Adern schoss, sobald die Lippen von Paris meine Wange streiften.

Ich stand, überglücklich, im Zentrum Frankreichs: Stand auf dem Pont des Arts inmitten von anderen Flaneuren, die wie ich mehrmals täglich über die Brücke spazierten, um auf das andere Flussufer zu gelangen, sah unter mir die Lastkähne auf der Seine vorbeiziehen, erblickte die beiden dicht besiedelten Inseln, den Strom der Passanten, historische Gebäude und Museen, gewahrte die Turmspitze der Sainte-Chapelle, die ausladenden Seitenflügel des Louvre sowie die Fassade der altehrwürdigen Kathedrale Notre-Dame – und war frei.

Mir stand die Welt offen. Und was für eine Welt! Eine milde Märzsonne wärmte mir das Herz. Ich wurde von Aufbruchstimmung erfasst. Ich vermochte es, mich selbst zu überraschen. Und es war eine wunderbare Fügung, dass mir die Freiheit genau hier, in der schönsten Stadt, die ich je gesehen hatte, zuteil wurde.

I Love Paris pfiffen 1953 die Spatzen von den Dächern, Cole Porters neuen Sehnsuchtssong, und ich summte mit. Stellte mir dieselbe Frage wie der Sänger des Liedes: „Why do I love Paris? Because my love is near.“