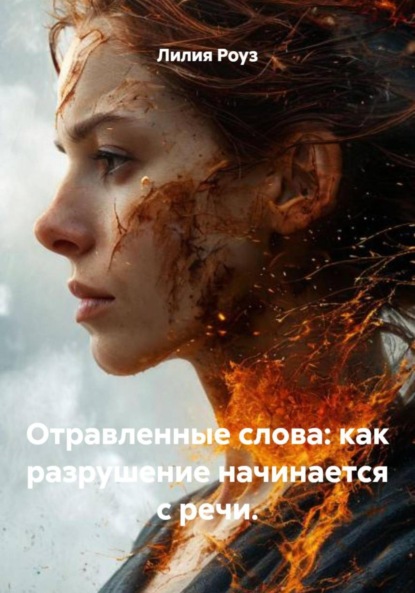

Отравленные слова: как разрушение начинается с речи.

- -

- 100%

- +

Введение

Слово – самый незаметный и одновременно самый мощный инструмент, когда-либо оказавшийся в руках человека. Оно мягкое, лишённое веса, не оставляет синяков на коже, не ломает костей, не оставляет следов, которые можно сфотографировать. Но именно слово способно изменить дыхание человека, разрушить опору внутри него, искривить его взгляд на самого себя, заставить сомневаться в том, что он знает, чувствует или представляет. И именно слово может вернуть ему силу, собрать его по кусочкам, раскрыть новые горизонты, дать свободу, которую не способен дать ни один внешний инструмент. Слово – это форма воздействия, которая действует медленно, незаметно, глубоко, точно, а потому способна как исцелять, так и разрушать.

Слова были первым способом влияния задолго до того, как появились институции, правила и социальные структуры. Через речь люди строили племена, объединяли группы, формировали страх, создавали безопасность, передавали знания и навязывали запреты. Речь стала невидимым каркасом, на котором держится человеческое восприятие. Мы видим мир не таким, какой он есть, а таким, каким его описали для нас другие. Каждая фраза, услышанная когда-то в детстве, от родителя, учителя, значимого взрослого или случайного человека, становилась кирпичиком внутренней архитектуры личности. То, что нас хвалило, поддерживало, давало ощущение ценности, становилось основой уверенности. То, что обесценивало, ранило, пугало или стыдило, формировало наши ограничения, страхи и сомнения.

Разрушение редко начинается с крика. Оно почти никогда не начинается с грубости. Почти ни один человек не видит начало своего внутреннего падения в явном, очевидном насилии. Настоящее разрушение начинается с маленькой фразы. С короткого замечания. С небрежного взгляда, подкреплённого словами. С бытовой критики, произнесённой без эмоций. С едкого комментария, который вроде бы «ничего не значит». Сравнение, намёк, обесценивание, сомнение – именно они становятся первыми точками проникновения разрушительного влияния в психику человека.

Некоторым кажется, что психологическое насилие – это громкие оскорбления, унижения, угрозы. Но в реальности всё куда тоньше. Настоящее, глубоко действующее разрушение чаще всего маскируется под заботу, под шутку, под мнение, под «я просто хочу, чтобы ты был лучше», под «я же тебе добра желаю». Именно поэтому его так трудно распознать. Если ударить человека – он почувствует боль. Если сказать человеку, что он ничего не стоит, – он почувствует боль. Но если в разговоре раз за разом повторять ему, что он «слишком чувствительный», «слишком ошибочный», «слишком неуверенный», «слишком многого хочет», «слишком требовательный» – он начнёт сомневаться в себе. Он начнёт видеть недостатки там, где их нет. Он начнёт ощущать, что всё, что он делает, вызывает недовольство. Это и есть разрушение – тихое, постепенное, неяркое. Но невероятно эффективное.

Психологическое насилие через речь сложно признать ещё и потому, что оно редко бывает очевидным. Оно не кричит в лицо, оно говорит шёпотом. Оно не требует признания силы, оно действует через слабость. Оно создаёт атмосферу, в которой человек начинает подсознательно ждать критики, стыда, непринятия. Оно формирует пространство, где любая инициатива встречается сомнением, любая эмоция – обесцениванием, любое желание – обвинением. И человек постепенно перестаёт быть собой, потому что «собой» быть небезопасно.

Микротравмы речи – это крошечные словесные уколы, которые кажутся незначительными, но накапливаются годами. Это легкие фразы, от которых хочется оправдаться, но нет сил спорить. Это те моменты, когда человек слышит: «ты опять всё усложняешь», «никто так не думает, только ты», «не будь смешным», «ты слишком реагируешь». Эти выражения звучат без яркой агрессии, но каждое из них – маленькая трещина. Одна трещина не разрушает здание. Но сотни трещин, незаметно появившихся по всей поверхности, однажды приводят к полному обрушению.

Словесные крючки – это те фразы, которые цепляются за внутреннюю ранимость человека, за его глубокие страхи, за его стыд. Они вызывают эмоциональную реакцию, даже если сказаны между делом. Например, человеку, который боится быть покинутым, достаточно услышать: «ты слишком сложный для отношений». Человеку, который боится быть никому не нужным, достаточно услышать: «ты всегда требуешь внимания». Человеку, который всю жизнь старается быть идеальным, достаточно услышать: «ты опять делал неправильно». Эти фразы попадают точно в болевую точку, создавая чувство неполноценности.

Токсичная коммуникация – это не просто грубость. Это система разговоров, формулировок, намёков, которые создают эмоционально небезопасную среду. Это общение, в котором вместо доверия и поддержки постоянно присутствует напряжение, контроль, обвинение, обесценивание. Такая форма речевого взаимодействия разрушает личность человека медленно, по капле, заставляя его постоянно сомневаться в своём праве чувствовать, думать, хотеть и существовать так, как ему свойственно.

Смысл этой книги – разрушить невидимость речевого насилия. Показать, как слово способно менять личность. Объяснить механизмы, которые делают человека уязвимым к чужим оценкам, чужим словам, чужим формулировкам. Показать внутренний мир человека, который живёт под давлением чужих речевых конструкций, и дать инструменты, позволяющие выйти из этого состояния. Мы будем разбирать, как формируется словесное влияние, как работает критика, сравнение, стыд, манипуляция, скрытые послания. Мы посмотрим на то, как слова, услышанные в детстве, продолжают жить внутри взрослого человека. Мы увидим, как внутренний критик берет начало из чужих фраз. Мы разберём влияние окружающих, влияние социальных установок, влияние партнёров, родителей, друзей и коллег.

Это книга не о том, как избежать слов. От слов не уйти – они сопровождают жизнь каждого человека. Это книга о том, как научиться слышать их правильно. Как распознавать, где речь направлена на разрушение, а где – на поддержку. Как перестать позволять чужим высказываниям определять вашу ценность. Как выстроить собственную словесную внутреннюю среду так, чтобы она укрепляла, а не разрушала. Как вернуть себе право говорить и право молчать. Как восстановить свою личность через изменение языка, которым вы описываете себя и мир.

Речь – это структура, которая создаёт ваши мысли.

Мысли – это структура, которая создаёт ваши эмоции.

Эмоции – это структура, которая создаёт ваши решения.

Решения – это структура, которая создаёт вашу жизнь.

Изменив слова, которые вы слышите, принимаете и произносите, вы меняете свою жизнь глубже, чем через любые внешние действия.

Именно поэтому так важно внимательно читать эту книгу. Не просто как текст, а как инструмент. Как зеркало, в котором можно увидеть то, что обычно скрыто. Как ключ к внутреннему освобождению. Позвольте этой книге стать тем мягким светом, который поможет вам ясно видеть механизмы влияния и защитить свою внутреннюю свободу.

Глава 1. Язык как инструмент формирования реальности

Человек воспринимает мир не напрямую. Мы не видим реальность такой, как она есть: необработанной, бесконечно сложной, многослойной. Мы воспринимаем её через фильтры – через память, внимание, опыт, убеждения, эмоции, и главным среди этих фильтров является язык. Речь – это не просто средство передачи информации. Это система кодов, через которую формируется наше понимание себя, других людей и мира вокруг. Именно через слова мы создаём смысл, а смысл становится фундаментом того, как мы живём.

Каждое слово – это маленькая форма интерпретации. Оно не просто называет предмет или явление, оно задаёт способ его восприятия. Когда человек говорит «я должен», он создаёт для своего мозга совершенно иную картину, чем если бы сказал «я выбираю». В первом случае жизнь выглядит как цепь обязательств и давления. Во втором – как пространство возможностей. Слова, которыми мы описываем события, влияют на то, какими мы видим эти события – трудными, угрожающими, вдохновляющими, непредсказуемыми, безопасными или опасными. И именно поэтому язык способен формировать реальность точно так же, как архитектор формирует пространство здания.

В детстве мы впервые сталкиваемся с силой речи. Нам дают определения, объясняют, кто мы, что можно, что нельзя, что правильно, что неправильно. Эти ранние высказывания взрослых становятся кирпичиками будущей психики. Они не просто объясняют окружающий мир – они создают ощущение возможного и невозможного. Например, ребёнок, которому часто повторяют, что он «слишком робкий», начнёт воспринимать свою природную чувствительность как недостаток. Ребёнок, которому говорят «ты у меня самый умный», вырастет с чувством ценности, но, возможно, и с тревогой, что не имеет права ошибаться. Даже нейтральные фразы, такие как «будь аккуратнее», со временем превращаются в внутренние установки, которые могут развиться в чрезмерную осторожность или страх инициативы.

Во многом именно язык создаёт когнитивные карты – схемы, по которым мы понимаем себя и тех, кто рядом. Эти карты не являются объективными. Они формируются из повторяющихся слов, услышанных в семье, школе, первых отношениях, и продолжают жить внутри нас, влияя на выборы и реакции. Человек может считать себя слабым только потому, что когда-то слышал это слово слишком часто. Может считать себя ненужным только потому, что в детстве ему не дали слов, подтверждающих его ценность. Может бояться ошибок, потому что слова «делай правильно» звучали слишком настойчиво и стали внутренним законом.

Язык воздействует на человека не только через смысл, но и через структуру. Например, фразы, начинающиеся с «ты всегда» или «ты никогда», формируют восприятие человека как статичного, лишённого возможности меняться. Фразы с частицей «должен» создают ощущение давления. Фразы, начинающиеся с «если бы ты» внушают чувство вины. Даже порядок слов способен изменить эмоциональный отклик. Когда родитель говорит: «Я расстроен, потому что ты так поступил», – он создаёт мост между эмоцией и действием. Когда он говорит: «Ты меня расстроил», – он создаёт ощущение, что сам факт существования ребёнка вызывает негатив.

Слова – это скальпель, который может точечно формировать психику. Они могут вызывать стыд, который станет частью личности. Они могут создавать уверенность, которая будет сопровождать человека долгие годы. Они могут заложить базовое доверие миру или разрушить его. Слова задают рамки того, что человек считает возможным. Например, если в семье часто говорили: «Все мужчины такие» или «Никому нельзя доверять», – ребёнок вырастет с убеждением, что мир опасен, а связи – угроза. Если слышал: «Будь лучше других», – начнёт жить с постоянным страхом быть неидеальным. Если слышал: «Ты справишься», – в критический момент найдёт поддержку внутри себя.

Психолингвистические исследования, пусть мы их и не цитируем напрямую, давно уже показывают: язык формирует мышление, а мышление – поведение. Но важно не то, что показывают науки, а то, что ощущает человек, когда сталкивается с чужими словами, которые попадают слишком глубоко. Любая фраза, которая прозвучала значимо, становится внутренним кодом. Она влияет на эмоции, реакции, решения, стиль общения. Например, человек, привыкший слышать «не драматизируй», будет подавлять свои эмоции даже тогда, когда нужно говорить о них открыто. Тот, кому говорили «ты ленивый», может жить всю жизнь с ощущением вины, даже если его жизнь наполнена достижениями.

Восприятие мира через язык – это не метафора, а реальный механизм. Для мозга слово и событие работают одинаково. Когда человек слышит «ты не справишься», его мозг активирует те же зоны, что и при реальной угрозе. Если слышит «ты важен», включаются зоны, связанные с чувством безопасности. Таким образом речь становится не просто видом коммуникации – она становится психологическим климатом, в котором человек живёт.

В детстве мы не имеем фильтров. Мы принимаем всё сказанное нам за чистую правду, за абсолют. Поэтому взрослые слова действуют особенно сильно. Взрослый может сказать что-то не с целью ранить, а просто от усталости. Но ребёнок воспримет это как часть своей идентичности. Если он часто слышит «не мешай», он начинает думать, что его присутствие – это проблема. Если часто слышит «будь тише», он постепенно теряет способность выражать себя. Это влияет на то, как человек строит отношения во взрослом возрасте, как реагирует на критику, как принимает решения.

Язык – это инструмент влияния, который действует не моментально, а накопительно. Он проникает глубоко, формируя эмоциональные ассоциации. Слова могут напоминать прикосновение: мягкое, поддерживающее, согревающее. Или разрез: холодный, точный, болезненный. И чем чаще звучат определённые выражения, тем сильнее они вплетаются в структуру личности.

Но в языке есть не только разрушение – в нём есть и возможность исцеления. Речевые паттерны, которые нас создали, можно изменить. Когнитивные карты можно переписать. То, что человек долго называл слабостью, можно превратить в индивидуальность. То, что было внушено как недостаток, можно увидеть как ресурс. Речь способна не только разрушать, но и освобождать. Это пространство, через которое человек может вернуть себе право быть услышанным – не только другими, но и самим собой.

Именно понимание того, как слова формируют реальность, становится первым шагом к внутреннему освобождению. Когда человек начинает осознавать, что его мысли, страхи, сомнения и ограничения – во многом результат чужой речи, он получает возможность изменить свою жизнь глубже, чем через любые действия. Изучение языка становится способом изучения себя.

И, вступая в эту книгу, важно помнить: речь – это не просто фон общения. Это структура мира. И, научившись распознавать её механизмы, можно научиться перестраивать собственную реальность так, чтобы она перестала быть тенью чужих слов и стала отражением собственной внутренней свободы.

Глава 2. Невидимые семена: микротравмы речи

Самые глубокие раны часто возникают не от ударов, а от слов, сказанных мельком, между делом, в полусонном раздражении, в усталости, в спешке. Человек может не помнить интонацию, не вспомнить контекст, не удержать в памяти лица, но сама фраза остаётся. Она прорастает внутри, словно крошечное семя, которое никто не замечает, пока однажды оно не перерастёт в привычку думать о себе определённым образом. Микротравмы речи – это те незаметные формулировки, которые не вызывают слёз в момент произнесения, но вызывают сомнения спустя годы. Они не кажутся опасными, но становятся основой внутренних блоков, страхов и ограничивающих убеждений, которые человек воспринимает как часть своей личности, не подозревая, что это всего лишь чужие слова, застрявшие в его глубине.

Особенность микротравм в том, что они не производят яркого эффекта. Человек не чувствует, что его ранили. Он может даже улыбнуться, отмахнуться, не придавая значения сказанному. Но мозг фиксирует момент, обрабатывает его, связывает с эмоцией, сохранив внутри себя маленькое ощущение тревоги или недостаточности. Эти маленькие ощущения складываются, как капли, которые со временем наполняют целый внутренний резервуар сомнений. И однажды человек начинает говорить себе те же самые слова, которые когда-то слышал совсем незначительно.

Большинство микротравм рождаются в семьях, где никто и не думает причинять вред. Люди часто повторяют привычные фразы, которые они сами слышали в детстве, не понимая, как глубоко они могут проникнуть. Когда ребёнку говорят: «Ну что ты опять растерялся», – взрослый часто имеет в виду просто факт: ребёнок забыл тетрадь или испугался незнакомого. Но психика ребёнка воспринимает это как характеристику: «я такой – растерянный». Когда говорят: «Не будь таким чувствительным», – взрослый хочет помочь, но внутри ребёнка формируется мысль: «мои чувства – неправильные». Когда говорят: «У всех получается, а у тебя нет», – ребёнок слышит не мотивацию, а приговор: «я хуже других». Взрослые не желают ранить. Они просто не знают силы своих слов.

Микротравмы речи особенно опасны своей повседневностью. Это те фразы, которые звучат в быту, в школе, в отношениях, на работе. Фразы, которые окружающие считают нормальными. Фразы, которые редко вызывают скандалы. Но именно в повседневности формируется восприятие себя. Невозможность распознать болезненное воздействие делает микротравмы ещё более разрушительными: человек считает, что то, что он чувствует, – это его «проблема», а не результат многолетнего словесного воздействия.

Если ребёнок растёт в среде, где слышит много мелких замечаний, его психика постоянно живёт в состоянии микростресса. Это не тот стресс, который вызывает бурю эмоций. Это тот, который вызывает небольшое, едва заметное сжатие внутри. Когда он слышит: «Ну почему ты такой медленный», – он начинает торопиться даже там, где нужно быть внимательным. Когда слышит: «Сделай нормально», – он начинает верить, что его стараний недостаточно. Когда слышит: «Ты опять всё перепутал», – начинает бояться инициативы. Эти слова не кажутся страшными. Они не произносятся с яростью. Они даже звучат доброжелательно. Но они ложатся внутрь слоями, создавая невидимую тревогу, которая сопровождает человека во взрослой жизни.

Микротравмы речи действуют как слабый яд: их эффект проявляется не сразу. Человек может жить долго, не замечая, что внутри него живут чужие голоса. Он может считать нормой постоянное чувство вины или тревоги, ощущение, что его решения – неправильные, его эмоции – лишние, его мысли – неважные. Он может считать свою неуверенность врождённой чертой характера, хотя в действительности она может быть результатом сотен мелких слов, произнесённых в разное время разными людьми, но оставивших одно и то же послание: «ты недостаточен».

Особенно болезненными становятся те формулировки, которые говорят не о конкретном действии, а о личности. Когда ребёнок слышит: «Ты ленивый», он воспринимает это как сущность. Когда слышит: «Ты глупый», – как описание природы. Когда слышит: «Ты слишком…» – любое продолжение формирует рамку, в которую он потом будет себя загонять. Взрослый может даже не помнить этих слов, а человек будет жить с этим ощущением всю жизнь. И самое трудное – он будет считать это ощущение своим, хотя оно навязано извне.

Во взрослом возрасте микротравмы речи проявляются в виде внутренних запретов. Человек хочет сменить работу, но что-то внутри шепчет: «Ты не справишься». Хочет построить отношения, но слышит внутри: «Ты слишком эмоциональный». Хочет выступить перед людьми, но ощущает: «Ты всегда всё путаешь». Эти фразы могут быть древними, им могут быть десятки лет. Но они звучат так, будто сказаны только что. Потому что внутренний мир не знает времени. Он хранит то, что было сказано, если это было сказано значимо.

Иногда микротравматичные слова произносятся с хорошими намерениями. Родитель хочет поддержать и говорит: «Попробуй ещё раз, ты можешь лучше», – но ребёнок слышит: «Этого недостаточно». Партнёр хочет помочь и говорит: «Ты слишком воспринимаешь всё близко к сердцу», – но человек слышит: «Твои чувства – ошибка». Начальник хочет мотивировать и говорит: «Давай быстрее», – но сотрудник слышит: «Ты медленный и мешаешь». Намерение и восприятие не совпадают. И микротравма возникает не из злобы, а из отсутствия чуткости.

Микротравмы речи создают внутреннюю почву, на которой легко вырастает болезненная самокритика. Человек начинает говорить себе те же фразы, что слышал извне. Он становится строгим к себе. Он не позволяет себе ошибаться. Он считает, что его желания нелепы, эмоции неуместны, мечты непрактичны. Он может даже не понимать, что его внутренний критик – это не он. Это лишь эхо чужих фраз, которые когда-то попали в чувствительное место и закрепились там.

Один из самых тонких механизмов – постепенное привыкание к микротравмам. Если человек постоянно слышит мелкие уколы, его психика начинает считать это нормой. Он перестаёт замечать, что его ранят. Он привыкает к легкому, постоянному эмоциональному фону напряжения. И когда он сталкивается с отношениями или рабочей средой, где люди общаются уважительно, он может даже чувствовать дискомфорт – потому что непривычно, потому что его внутренний мир настроен на другую частоту.

Мелкие фразы способны формировать внутренние блоки, которые мешают человеку проявлять себя. Блоки перед инициативой, перед честным выражением эмоций, перед установлением границ. Человек может ощущать страх говорить «нет», потому что когда-то его за это стыдили. Может стесняться своего голоса, потому что когда-то его просили «не шуметь». Может бояться просить о помощи, потому что когда-то ему говорили «не напрягай других». Эти внутренние запреты кажутся личными ограничениями, но на самом деле они – следствие чужих слов, принятых слишком близко к сердцу.

Осознание микротравм речи – это путь к тому, чтобы начать слышать не только внешние слова, но и внутренние. Чтобы понять, какие фразы продолжают жить внутри и влиять на решения, чувства, выборы. Чтобы начать отделять собственный голос от чужих. Чтобы почувствовать, что внутри есть место, которое можно вернуть себе – то место, которое раньше было занято чужими формулировками.

Выявляя микротравмы, человек начинает видеть, как из маленьких фраз выросли большие страхи. Как из тонких замечаний выросла привычка сомневаться. Как из коротких комментариев сформировались глубокие убеждения. И это понимание становится первым шагом к освобождению. Ведь то, что можно увидеть, можно и переписать. И то, что однажды прозвучало как «мелочь», может быть заменено словами, которые исцеляют, поддерживают и дают жизнь там, где раньше была незаметная, но стойкая боль.

Глава 3. Детские эхо-фразы, которые остаются навсегда

Детство – это пространство, в котором слово не просто воздействует на человека, а формирует фундамент его личности. Ребёнок приходит в мир без собственных определений, без словарей, без категорий, без представлений о себе и других. Он не знает, что такое хорошо или плохо, он не понимает, что значит «успех» или «ошибка», он не имеет встроенной системы оценки, сравнения или самоконтроля. Всё это он получает извне – из слов, которыми взрослые описывают мир и самого ребёнка. Именно поэтому слова родителей имеют такую огромную силу: они становятся первыми кирпичами в построении внутренней психологии человека.

Эхо-фразы – это высказывания, которые ребёнок слышал многократно, особенно в эмоционально значимые моменты. Они проникают глубоко, потому что ребёнок ещё не умеет фильтровать информацию. Он не способен сказать: «Это не про меня», «Это несправедливо», «Сегодня у мамы плохое настроение». Он воспринимает каждое слово как чистую, абсолютную истину. И это делает речевое воздействие родителей невероятно сильным: ребёнок не спорит и не сомневается. Он просто принимает.

Когда родитель говорит: «Ты мой умничка», – ребёнок чувствует тепло и уверенность. Когда говорит: «Ты безответственный», – ребёнок принимает эту характеристику как факт. Когда говорит: «Не делай так, что люди подумают», – ребёнок учится ориентироваться на внешнюю оценку. Когда говорит: «Не ной», – ребёнок учится подавлять чувства. Когда говорит: «Ты должен быть сильным», – ребёнок учится игнорировать собственную уязвимость. Даже те фразы, которые кажутся безобидными, могут навсегда изменить внутреннюю структуру человека.

В раннем возрасте ребёнок формирует базовые установки – те самые «я-концепции», которые потом будут определять его реакцию на мир. Установки могут быть поддерживающими или разрушительными. Они могут становиться ресурсом или ограничением. Они могут вдохновлять или парализовать. И в большинстве случаев они формируются именно через слова, сказанные в детстве.

Если ребёнку говорят: «Ты справишься», он формирует установку на собственную компетентность.

Если слышит: «Сиди тихо, не мешай», он формирует установку на собственную невидимость.

Если слышит: «Не выдумывай», он привыкает не доверять своим чувствам.

Если слышит: «Ты слишком…», он начинает жить в постоянном ощущении несоответствия.

Механизм раннего внушения строится на нескольких важных элементах. Первый – это абсолютный авторитет взрослого. Для ребёнка родитель – источник правды. Он больше, умнее, сильнее, опытнее. Он знает ответы на вопросы, он управляет реальностью, он определяет, что допустимо, а что нет. Человек, который обладает властью и заботой одновременно, становится фигурой, мнение которой невозможно подвергать сомнению. Поэтому любое слово, сказанное родителем, автоматически становится частью внутреннего мира ребёнка.

Второй элемент – эмоциональная значимость. Детское восприятие устроено так, что оно особенно запоминает слова, произнесённые в моменты стресса, страха, радости или переживания. Например, если ребёнка отчитали за случайную ошибку резкой фразой, она будет вспоминаться ярче, чем десятки спокойных и добрых слов. Это обострённое внимание – защитный механизм психики, которая пытается понять, что угрожает эмоциональной безопасности. Таким образом одна неправильно произнесённая фраза в момент конфликта может оставаться эхом всю жизнь.