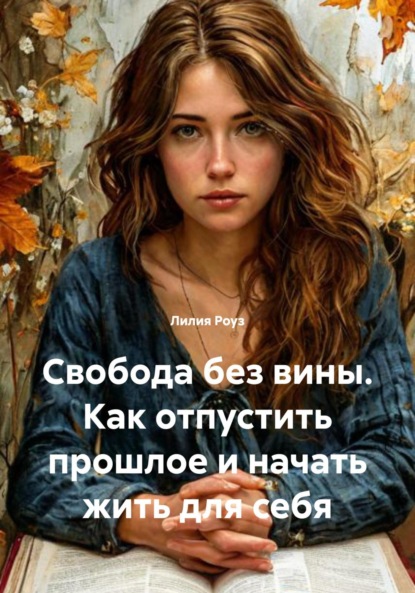

Свобода без вины. Как отпустить прошлое и начать жить для себя

- -

- 100%

- +

Особое место занимает идея «женского долга». Её никто не подписывает на бумаге, но она прописана в том, как оценивают выборы женщин. В одних компаниях долг связывают с домом, в других – с ролью вдохновляющей партнёрши, в третьих – с выученной необходимостью быть «чуть‑ниже». Несовпадение с этим контуром провоцирует моментальное «ты должна», а «должна» имеет удивительную способность звучать как «виновата, пока не докажешь обратное». Молодая мать ощущает это в каждом вопросе о том, как и сколько она проводит времени с ребёнком. Женщина без детей слышит его в замаскированных пожеланиях «пусть всё скорее сложится», где за заботой стоит оценка. Специалистка, выбирающая сложный проект, встречает его в колких шуточках о том, что «женщинам непросто». Вина оказывается сразу и пустяковой, и фундаментальной: пустяковой – потому что каждый эпизод мелкий, фундаментальной – потому что они происходят часто и формируют картину мира, где нужно оправдываться за выбор.

Есть и то, что можно назвать моральной бухгалтерией. Сообщество, в котором живёшь, поддерживает баланс за счёт незримых обменов: тебе сделали услугу – помни, что ты в долгу; тебя похвалили – стань скромнее; тебе дали слово – сократи его, чтобы не утомлять. В умеренной форме такая экономия внимания и заботы делает совместную жизнь лёгкой. В гипертрофированной превращает женщин в вечных должниц. Вина здесь обретает вид скорее привычки, чем эмоции: она запускается автоматически, когда ты просто занимаешь пространство, которое тебе принадлежит. Сесть не на край, а в середину, говорить не шёпотом, а обычным голосом, назвать желаемый результат без «если не сложно» – всё это кажется маленькими нарушениями, за которые готова заплатить урезанием себя.

Взаимодействие с традициями – тонкая область, потому что в них много поддержки и смысла. Там, где традиция бережно удерживает связи времени и людей, вина может играть роль рубежа, за которым мы вспоминаем о других и о себе как о части большего. Проблема начинается, когда традиция превращается в механизм контроля без участия совести. Тогда желание поговорить, обсудить, пересмотреть воспринимается как бунт, а частная история – как угроза порядку. Женщина, которая не разделяет каких‑то семейных обычаев, может быть лишена места за столом не буквально, а эмоционально. И по мере того как ей становится привычным доказывать, что она «не против», она учится жить так, чтобы ничего не задевать. Вина, вставшая на пост против всякого «иначе», превращается в стену, за которой перестают слышать живую речь. Лечение здесь не в разрушении стены одним ударом, а в маленьких дверях – в разговорах, где вы признаёте ценность традиции и одновременно свою ответственность за собственный выбор, в действиях, где вы показываете заботу, не отказываясь от себя, в выстраивании отношений, которые держатся не на безукоризненном соответствии, а на уважении.

Общество закрепляет вину и через язык, которым мы говорим о женщинах. Он незаметно задаёт рамки позволенного. Если женщина активна – она «слишком», если спокойна – «пассивна», если эмоциональна – «непрофессиональна», если собрана – «холодна». В этих полярностях всегда есть проигрыш, и вина предлагает простой, но разрушительный выход – постоянно корректировать себя под аудиторию. Тонко подстроиться под ожидания, чуть‑чуть приглушить голос, немного сократить амбиции, не показывать усталость, быть внимательной к чужим потребностям прежде, чем признавать свои. Эта стратегия работает, пока ставка – разовые встречи и короткие задачи. Там, где ставкой становится жизнь, она выжигает. Потому что никакая подстройка не даёт права быть, она только продлевает аренду.

Механизм навязанной вины особенно нагляден в публичных ошибках. Сообщество часто требует покаяния не как способ восстановить связь, а как шоу, в котором человек должен доказать искренность через самоуничижение. Женщина, чувствуя это давление, может согласиться не на диалог, а на обряд. Она произносит правильные слова, но внутри закрепляется странная связка: будь всегда готова к самопожертвованию, иначе тебя лишат места. Парадокс в том, что такая «профилактика» не предотвращает ошибок и не учит ответственности; она учит страху. Ответственность живёт в честном рассмотрении фактов и в конкретных шагах, а шоу-покаяние живёт в риторике и внешних атрибутах. Вина, которая подпитывает второе, быстро становится зависимостью: без неё трудно представить себе право на возвращение в круг.

Есть и обратная сторона – вина за успех. Она приходит, когда привычный круг ведёт счёт не только вашим промахам, но и вашим удачам, и каждая удача будто отнимает что‑то у других. Женщина, выросшая на идее, что «всем должно быть комфортно», может вести себя так, чтобы её достижения казались случайностью. Её речи переполнены обесценивающими фразами, она заранее извиняется за то, что гордится своим трудом, она демонстрирует скромность так, будто любой восторг в её адрес – ошибка. Здесь вина уже не про нравственную ошибку, а про нарушение невысказанного правила невидимости. И чем сильнее женщина любит своё дело, тем больше она рискует нарушить это правило простым фактом собственной радости. Выход из этой ловушки начинается с признания простого права: радоваться успехам не унижая никого, любить своё и говорить об этом без оглядки на старые схемы.

Всё это не отменяет социальной взаимозависимости. Мы действительно живём среди людей, и наши решения влияют на других. Вопрос не в том, чтобы перестать слышать общество, а в том, чтобы отличать его голос от собственных ценностей и не позволять вине заменять собой мышление. Когда в очередной раз поднимается волна «как ты могла», полезно остановиться и спросить себя о реальности. Что сейчас произошло? Какие факты мне доступны? Чья это норма и кому она выгодна? Есть ли здесь чья‑то боль, которую важно уважить, не отказываясь от своей правды? Что означает конкретная ответственность в этой ситуации, а не общая капитуляция? Такие вопросы не звучат как бунт; они звучат как взрослость. Они возвращают разговор к содержанию, а не к страху изгнания.

Общество меняется медленно, но меняется всякий раз, когда в нём появляется чуть больше честности. Женщина, которая говорит спокойное «нет» там, где привыкла говорить «да», невидимо перестраивает воздух вокруг себя. Женщина, которая благодарит за внимание к её работе, не снижая себя, меняет стандарт допустимого. Женщина, которая обсуждает семейные обычаи с уважением и осмысленностью, показывает, что традиция может быть живой, а не карательной. Женщина, которая признаёт свою ошибку без самоуничижения и делает конкретные шаги к исправлению, расширяет пространство для ответственности, не привязанной к стыду. Эти движения почти всегда вызывают сопротивление, потому что любое расширение рамок ощущается как опасность для тех, кто привык к старым правилам. Но именно через такую практику вина перестаёт быть рычагом, за который можно дёрнуть, чтобы заставить человека жить против себя.

И, пожалуй, самое важное – вернуть себе право на внутренний суд. Это не означает закрыть уши для обратной связи, это означает перестать считать любую недовольную интонацию вердиктом. Внутренний суд – это судьба, которую вы строите из ценностей, опыта, фактов и сострадания к себе и к другим. В нём есть место извинению, когда вы действительно сделали больно, и отказу, когда от вас ожидают отказа от себя. В нём есть место традиции, которая поддерживает, и дистанции от того, что берёт вас в заложники. В нём есть место для участия в жизни сообщества без обязательства быть идеальной его представительницей. Там, где этот суд укрепляется, вина теряет способность диктовать каждому вашему шагу. Она остаётся рядом как индикатор, но больше не становится оружием, которое другие могут направить против вас, и не превращается в инструмент самоконтроля, отбирающий воздух. В этом и заключается свобода, которую нельзя получить извне: это право идти по своему курсу, сохраняя человечность и уважение, и одновременно переставая извиняться за то, что вы живёте свою единственную жизнь так, как считаете верным.

Глава 4. Внутренний критик: голос, который не замолкает

Есть голос, который врывается без стука и говорит так, будто обладает полномочиями высшего суда. Он не берёт паузы, не ищет контекста, не признаёт обстоятельств и почти никогда не использует первое лицо. Его любимое местоимение – «ты»: ты опять не подумала, ты снова подвела, ты вечно всё усложняешь. Парадокс в том, что этот голос живёт внутри и искренне считает себя нашим защитником. Когда‑то он был нужен, чтобы удерживать принадлежность к группе и снижать вероятность отвержения, и его стратегия казалась надёжной: если обвинять себя раньше других, можно избежать чужого приговора. С годами эта тактика превратилась в привычку самонаблюдения с целью поиска вины. Внутренний критик начал работать как круглосуточный отдел контроля качества, но его инструменты остались карательными, и каждая ошибка стала поводом для атаки личности, а не для улучшения процесса. Так возникает ощущение, что самооценка подвешена к крюку, и любой порыв ветра может её раскачать.

Механизм внутреннего осуждения не таинственен. Психика устроена так, что сигнал угрозы звучит громче сигнала безопасности: мозг быстрее замечает недочёты и потенциальные источники стыда, чем признаёт удавшееся. Это давний эволюционный приоритет, и в нём нет злого умысла, но критик унаследовал его без поправок на современную жизнь. Он раздувает огонь при минимальной искре, потому что ему кажется, что пожар – всегда за углом. Его язык предсказуем: обобщения, крайности, чтение мыслей за других, пророчества без фактов. Он любит настоящие времена и категоричность, не терпит нюансов и сомнений, потому что сомнение требует размышления, а размышление снижает его власть. Стоит ему запустить цикл «мысль – эмоция – напряжение – поведение», как тело включается: сжимается живот, перехватывает дыхание, взгляд цепляется за детали, которые якобы подтверждают приговор. В таком состоянии разум перестаёт различать «я ошиблась в одном» и «со мной что‑то не так в целом», и самооценка падает не потому, что она была слабой, а потому, что ей вынесли необоснованно общий вердикт.

Анна, получившая повышение, столкнулась с внутренним трибуналом в самый момент успеха. Ей стоило выйти на встречу с руководством, как в голове открывался зал суда: на скамье подсудимых – она, на балконе – строгая публика из прежних критических голосов, у кафедры – прокурор, очень похожий на тень школьной отличницы, требовательной до боли. Прокурор перечислял всё, что «можно было сделать лучше», не уточняя, что «лучше» – это бесконечный горизонт. Анна начинала говорить тише, чем может, принимала на себя лишние задачи, чтобы заранее снизить остроту будущего недовольства, и в конце дня получала ожидаемый диагноз: не дотягиваешь. Критик называл это мотивацией, но результатом было выгорание и чувство, что она не имеет права радоваться собственным достижениям. Перелом случился, когда Анна впервые заметила, где именно критик меняет тему: он обсуждает её качества вместо конкретного поведения. Она начала возвращать разговор к фактам и удивилась, как быстро теряет убедительность фраза «ты всегда» рядом с конкретным «вчера, в три часа, я недооценила время на подготовку». Самооценка не выросла мгновенно, но перестала падать без оснований, потому что суд перестал принимать к рассмотрению дела без материалов.

Марина привыкла измерять себя реакцией близких. Когда партнёр был раздражён, она автоматически искала, где виновата. Критик помогал ей находить доказательства даже там, где их не было: «ты сказала слишком резко», «ты попросила слишком много», «ты опять думала о себе». Для Марины самым болезненным было то, что критик говорил голосом заботы. Он убеждал, что если она будет мягче к себе, то потеряет нравственный стержень, а если попросит о своём, разрушит отношения. Долгое время Марина принимала эту риторику за совесть. Разница проявилась, когда она попробовала извиняться конкретно за конкретное, а не за своё существование. В ответ на недовольство партнёра она признала, что повысила тон, объяснила, что это связано с усталостью, и попросила продолжить разговор позже. Критик немедленно объявил её эгоисткой, но последствия были неожиданными: разговор стал спокойнее, ответственность – взаимной. Там, где раньше Марина расплачивалась самоуничижением, появилась возможность договариваться. И чем чаще это получалось, тем слабее становилась его власть, потому что его главный аргумент – «иначе всё будет хуже» – перестал подтверждаться.

Лиза, тихая перфекционистка, жила с убеждением, что право на уважение выдаётся после безошибочного исполнения. Её критик был математиком: сумма маленьких недостатков всегда равнялась одному большому «неуд». Стоило ей оговориться на встрече, как критик фиксировал это как системный дефект. Он умел подбирать доказательства: напоминал эпизоды, когда Лиза не знала ответ, сравнивал с теми, кто говорил уверенно, и заключал, что молчание – безопаснее. Самооценка в такой системе неизбежно зависела от идеальности, а идеальность – от невозможного. Внутренний сдвиг начался с практики, которую Лиза для себя назвала «переводчик из обвинительного на человеческий». Она буквально переформулировала мысли критика, меняя тон и фокус. «Ты ужасный докладчик» превращалось в «мне страшно, когда голос дрожит; я хочу научиться держать паузу». «Ты опять всё испортила» – в «вот три минуты, которые я бы сказала иначе; в следующий раз я запишу тезисы». Эти фразы не были мантрами и не успокаивали волшебно, но они возвращали достоинство, в котором возможно обучение. Самооценка перестала быть гипсовой статуей и стала похожа на живую ткань, способную к восстановлению.

Внутренний критик почти всегда питается из трёх источников. Первый – личная история, где принятие приходило за соответствие, и тогда критик транслирует древний страх потерять любовь. Второй – общественные нормы, в которых женщинам отведена роль разменной монеты удобства, и тогда критик напоминает о «должна» даже там, где речь идёт о праве. Третий – собственная требовательность, за которой прячется нежелание встречаться с уязвимостью, и тогда критик обещает, что жесткость избавит от боли. В каждом случае он маскируется под здравый смысл и нравственность. Отличить его от совести помогает один критерий: результат. Совесть ведёт к действию и завершению, критик – к истощению и бесконечным кругам. Совесть поддерживает достоинство, критик разрушает его. Совесть допускает сложность, критик знает только «чёрное» и «белое». Замечая это различие, мы возвращаем управление своей внутренней экологией.

Иногда кажется, что с критиком надо бороться до полного уничтожения. Но борьба – его стихия; он процветает в конфликтах. Гораздо продуктивнее перевести его на другую должность. Пусть он станет экспертом по рискам, а не судьёй; консультантом, а не палачом. Ему, как ни странно, подходит чёткое описание обязанностей и границ. Он умеет замечать потенциальные последствия, предлагать варианты подготовки, подсказывать проверку. Он не должен определять ценность человека, назначать наказания и лишать права на отдых. Такой перевод возможен только из позиции внутренней власти. Она появляется, когда мы признаём: да, во мне есть часть, которая боится, стыдится, заранее извиняется; и во мне есть часть, которая умеет слушать факты и беречь себя; и есть часть, которая может удерживать обе и принимать решения. Этот внутренний руководитель не унижает, он распределяет роли и следит за качеством диалога. Самооценка укрепляется не громкими лозунгами «я лучшая», а регулярной практикой честного руководства самим собой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.