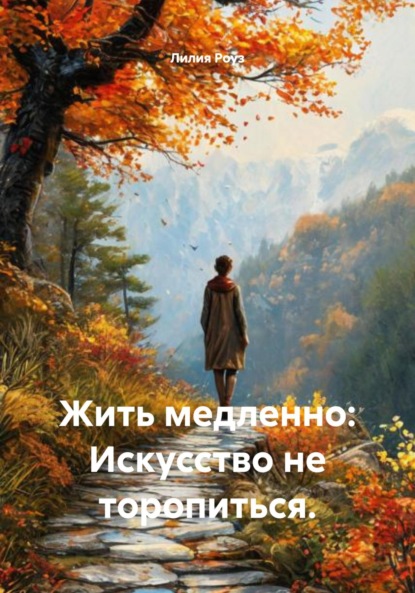

Жить медленно: Искусство не торопиться.

- -

- 100%

- +

Введение

Жизнь современного человека – это сплошная гонка. Мы привыкли просыпаться под резкий сигнал будильника, спешно пролистывать новостные ленты, бросать на ходу взгляд в зеркало и почти не замечать своё отражение. Мы торопимся в метро, стоим в пробках, отвечаем на письма, перекусываем на бегу и уже с утра устаём, потому что наш внутренний ритм почти никогда не совпадает с внешним. Каждый день – как эпизод бесконечного марафона, в котором, похоже, никто толком не знает, где финиш и что за ним.

Оглядываясь назад, многие из нас с удивлением обнаруживают, что целые годы будто растворились без следа – как будто жизнь происходила не с нами, а где-то мимо. Мы помним дедлайны, но не помним, как выглядело небо весной прошлого года. Мы знаем расписание встреч, но забыли вкус еды, съеденной в спешке. Мы постоянно «заняты», но это не приносит ни удовлетворения, ни чувства значимости. С каждым днём мы всё быстрее вращаемся внутри ускоряющегося колеса, и всё меньше понимаем – зачем и ради чего.

Именно поэтому возникла необходимость в этой книге. Она адресована тем, кто устал жить в режиме перегрузки. Тем, кто чувствует, что за внешней активностью прячется внутренняя пустота. Тем, кто хочет научиться слышать себя, а не только внешние сигналы. Тем, кто мечтает наконец-то замедлиться, не испытывая при этом чувство вины или страха. Эта книга – не манифест лени и не протест против прогресса. Она – приглашение вернуться к себе, научиться замечать моменты, проживать их полноценно и перестать бояться, что «не успеешь» жить.

Жить медленно – это не значит жить медлительно или неуспешно. Это значит быть в своей жизни, а не просто проходить её на автопилоте. Это значит ценить каждый момент не потому, что он «особенный», а потому, что он есть. Это значит видеть смысл в простом и выбирать глубину, а не поверхностное количество. Мир никогда не замедлится по нашей просьбе – но мы можем выбрать не подчиняться его истеричному темпу. Мы можем выбрать себя.

Смысл замедления в эпоху скорости – не в том, чтобы отказаться от технологий или игнорировать современность. Речь не идёт о том, чтобы переселиться в лес, отказаться от работы и перестать взаимодействовать с внешним миром. Замедление – это не отрицание внешнего, а утверждение внутреннего. Это не бегство от мира, а встреча с собой. Это способность быть внимательным, чувствовать, наблюдать, жить без суеты. Именно в этой внимательности и рождается настоящая глубина, а значит и настоящая свобода.

Когда человек перестаёт бежать вслепую, он начинает видеть. Он замечает, как звучит тишина. Как по утрам пахнет свежим воздухом. Как меняется выражение лица близкого человека, когда ты действительно его слушаешь. Он начинает чувствовать ритм своего тела, ритм своего дня и уже не подчиняется диктовке внешних стандартов. Он живёт в своём ритме, и этот ритм – его опора.

Но на этом пути нас всегда ждут препятствия. Первое и самое распространённое – это страх упустить что-то важное. Мы живём в культуре, где ценится скорость, где успех часто измеряется количеством проектов, а не глубиной участия в них. Замедление в таком контексте воспринимается как слабость, как потеря конкурентоспособности. Возникает тревожное ощущение: если я не спешу – я проигрываю.

Этот страх особенно силён в среде, где доминирует культ продуктивности. Нас приучили: ты ценен – значит, ты нужен, ты быстр, ты в теме, ты всегда на связи. Отсюда растёт тревога: если я замедлюсь, меня не заметят, забудут, обойдут. Я перестану быть нужным. Этот страх нерационален, но он очень живой. Он про нашу уязвимость, про страх быть исключённым из потока, отстать, не дотянуть, не соответствовать.

Второй страх – страх быть неуспешным. Мы живём в эпоху, где успех стал почти религией. Всё должно приносить результат: хобби – монетизироваться, отдых – быть «полезным», общение – приносить связи. Отсюда рождается парадокс: даже когда мы отдыхаем, мы тревожимся, насколько это эффективно. Отсюда – невозможность по-настоящему расслабиться. Мы начинаем чувствовать вину за то, что ничего не делаем, даже если это «ничего» – то, в чём остро нуждается наша психика.

Страх неуспеха проникает во все сферы жизни: от карьеры до родительства. Мы сравниваем себя с другими, и если они «успешнее», то ощущаем себя хуже. Мы теряем своё измерение ценности. И в этом состоянии замедление становится почти невозможным, потому что оно требует доверия себе. А если мы себя не слышим и не ценим – как мы можем себе доверять?

Третий барьер – страх остаться вне потока. Когда все бегут, а ты стоишь – ты чувствуешь себя странно. Как будто нарушаешь некий негласный общественный договор. Нас воспитывали в культуре «надо», «успевай», «не теряй времени зря». Нас редко учили просто быть. А ведь именно в «быть», а не в «делать» скрыта подлинная свобода. Это не значит, что делать не надо – это значит, что делать должно вытекать из состояния, а не замещать его.

Эта книга родилась как внутренний отклик на боль, знакомую каждому: ощущение потери себя в бесконечной спешке. Она – попытка предложить другой взгляд на привычные вещи. Она не даст вам рецептов быстрого счастья. Она не станет очередной инструкцией по личной эффективности. Но она может стать для вас пространством, в котором вы позволите себе задуматься, остановиться, услышать себя.

Что даст вам эта книга? Возможно, она поможет вам впервые за долгое время почувствовать, что вы живёте не в ожидании уикенда, отпуска или победы – а здесь и сейчас. Она поможет вам осознать, что замедление не делает вас слабым – оно делает вас живым. Она напомнит вам, что мир не рухнет, если вы позволите себе выйти на балкон и просто подышать утренним воздухом. Что ваша ценность – не в скорости, а в присутствии. Не в количестве дел, а в качестве жизни.

Вы прочтёте истории, размышления, наблюдения и метафоры, которые не столько объясняют, сколько направляют. Вас ждёт путешествие – не по страницам, а внутрь себя. Книга станет зеркалом, в котором вы сможете рассмотреть не внешний образ, а внутреннюю суть. Она – приглашение вернуться домой, в то тихое место внутри, где всегда можно укрыться от бури.

Вы не обязаны становиться медленнее, если вы не чувствуете такой потребности. Но если где-то внутри вас звучит тихий голос: «Я устал», «Я хочу тишины», «Я не хочу больше гнаться» – то эта книга для вас. И пусть она станет для вас не просто чтением, а встречей. Со временем, с тишиной, с собой.

Добро пожаловать в пространство, где ничего не нужно достигать, оправдывать или доказывать. Здесь можно просто быть. Жить. Дышать. И открывать для себя искусство – жить медленно.

Глава 1: Искусство останавливаться

В мире, где время стало самой дефицитной валютой, остановка воспринимается как слабость, как ошибка, как нарушение общего ритма. Нас учили, что движение – это жизнь, а значит, чем быстрее мы движемся, тем «живее» мы становимся. Эта идея проникла во все аспекты нашего существования: в работу, в общение, в отдых, даже в личностный рост. Мы перестали останавливаться не потому, что не умеем, а потому что боимся. Нам страшно оказаться вне потока. Нас пугает молчание. Мы не знаем, что делать с паузой, потому что внутри нас давно поселился метафорический хронограф, который отсчитывает каждую секунду «безделья» как проигрыш.

Мы спешим не потому, что всегда куда-то опаздываем, а потому что сама культура диктует спешку как образ жизни. Быстрота стала символом эффективности, успеха и даже ума. Мы ценим быстрые ответы, мгновенные реакции, стремительные решения. Слово «медлительность» стало ругательным, а «быстрый» – синонимом «продвинутый». Эта подмена проникает в самые тонкие структуры мышления. Мы даже думаем быстро, не давая себе шанса по-настоящему обдумать, взвесить, почувствовать. Мы схватываем суть, но упускаем глубину.

Когда человек с детства живёт в системе, где «быстрее» – значит «лучше», он начинает воспринимать остановку как угрозу. Остановиться – значит выйти из игры. Значит, проиграть. Значит, потерять. И здесь не важно, о чём идёт речь – о карьере, личной жизни, саморазвитии. Стремление не отстать превращается в лихорадочное движение по инерции, где смысл теряется, а остаётся только механика. Ты уже не помнишь, зачем начал бежать, но остановиться не можешь – слишком страшно услышать тишину, которая ждёт тебя в паузе.

Между тем, искусство останавливаться – это, возможно, единственное, чему мы должны научиться в первую очередь, если хотим проживать свою жизнь, а не просто её прокручивать. Вспомните, как часто вы замечаете, что не помните, как прошёл день. Что вы делали утром? О чём думали, пока ехали на работу? Как выглядело лицо человека, с которым вы разговаривали в магазине? Мы присутствуем в жизни физически, но ментально и эмоционально нас часто нет. Мы где-то в следующем пункте, в следующей задаче, в следующем «надо».

Искусство останавливаться начинается с простого – с признания того, что в спешке мы теряем не время, а самих себя. Мы лишаем себя полноты момента. Мы обкрадываем свою способность чувствовать. Именно в остановке возникает глубина, которая невозможна в режиме постоянной прокрутки. Только когда мы приостанавливаемся, у нас появляется возможность посмотреть вокруг, прислушаться к себе, почувствовать реальность. И это не романтика, это биология и психология. Наш мозг не создан для непрерывной перегрузки. Он нуждается в тишине, чтобы осмыслить, переработать, интегрировать опыт. Когда мы не даём себе остановиться, мы превращаемся в потребителей событий, но не их участников.

Но как научиться останавливаться, когда всё внутри сопротивляется? Когда кажется, что если ты сейчас замедлишь шаг – все уйдут вперёд, а ты останешься один? Здесь важно понимать: за спешкой часто скрывается страх. Страх встретиться с собой, страх посмотреть внутрь и обнаружить пустоту. Пока мы бежим – мы не думаем. Мы не чувствуем боли, не осознаём одиночества, не задаём себе неудобных вопросов. Спешка становится формой бегства, иллюзией активности, за которой прячется внутренняя тревога.

Остановиться – это значит рискнуть. Это значит сказать себе: я готов встретиться с тишиной. Я готов услышать то, что давно заглушал. Я готов признать, что не всё могу контролировать, не всё должен успевать, не всё обязан исправлять. Это акт внутреннего мужества, а не слабости. И здесь важно начинать с малого. С одной глубокой паузы в день. С десяти минут, когда вы просто сидите, ничего не делая, не проверяя сообщения, не планируя, не оценивая. Просто позволяя себе быть.

Со временем эта практика начинает изменять саму структуру восприятия. Вы замечаете, как вокруг много звуков, запахов, движений, которые раньше были фоном. Вы начинаете видеть лица людей, а не просто силуэты. Вы слышите интонации. Вы чувствуете тело. Вы вдруг понимаете, что никогда не обращали внимания на вкус чая, который пьёте каждый день. Что всегда ели на автомате. Что почти не смотрели в глаза своим близким. Всё возвращается. Присутствие. Связь. Жизнь.

Но ещё важнее – начинается возвращение к себе. В этой остановке всплывают забытые желания, подавленные чувства, мечты, которые вы забросили ради «успешности». Вы понимаете, что многое из того, что вы считали важным, на самом деле не ваше. Что вы шли по чужому маршруту, следовали чужим правилам. И тогда появляется возможность выбрать. Не автоматически продолжать, а остановиться и спросить себя: куда я иду? И зачем?

Иногда такая остановка вызывает кризис. Человек вдруг осознаёт, что жил не своей жизнью. Что всё, что он создавал, больше не имеет смысла. Это болезненный момент, но он даёт силу. Потому что в этой точке возникает шанс начать по-настоящему. Не из страха, не из вины, не из чувства долга, а из внутренней правды. Замедление позволяет вернуть себе право на выбор. На ошибки. На живое движение.

Именно здесь начинается настоящая свобода. Когда ты понимаешь: мне не нужно всё успевать. Мне не нужно доказывать свою ценность количеством дел. Мне не нужно быть везде. Я могу быть здесь. В этой комнате. В этом утре. В этом взгляде. И этого достаточно. Потому что жизнь – это не то, что происходит потом. Она происходит сейчас. В этой чашке кофе. В этом глубоком вдохе. В этом взгляде в окно. И только остановившись, мы способны её почувствовать.

Мы долго учили себя спешить. Нас этому обучали с детства. В школе, в университете, на работе. Но никто не учил нас останавливаться. Эта книга – попытка восполнить этот пробел. Научить слышать себя в тишине. Увидеть ценность в моменте. Почувствовать, что жизнь – не про результат, а про присутствие. И если вы дошли до этой главы – значит, внутри вас уже есть это знание. Осталось только вспомнить.

Глава 2: Принять паузу как силу

Пауза. Это слово звучит просто, но вызывает в нас множество противоречивых чувств. Для одних оно – облегчение, возможность вдохнуть. Для других – тревога, словно нечто важное внезапно прервалось, остановилось на полуслове. Но вне зависимости от реакции, пауза – это всегда нечто большее, чем просто отсутствие движения. Это пространство, где зреет всё настоящее.

Мы живём в эпоху, где постоянное действие считается доказательством жизнеспособности. Мы боимся пустоты, избегаем тишины, заполняем каждый отрезок времени активностью, словно боимся, что остановка обнажит наше внутреннее беспокойство. Перерывы воспринимаются как слабость, отдых – как роскошь, пауза – как утечка времени. Но что, если всё наоборот? Что, если именно в паузе рождается глубина, ясность, сила?

Человеческая психика устроена так, что она не способна функционировать бесконечно на высоких оборотах. Наше внимание не безгранично, энергия истощается, эмоциональные ресурсы требуют обновления. И всё же мы часто живём так, будто мы – машины без кнопки выключения. В этой погоне за постоянной продуктивностью мы теряем контакт с внутренними ритмами. Мы игнорируем сигналы усталости, раздражения, опустошения – и продолжаем бежать. До тех пор, пока не случается срыв.

Пауза – это не прекращение жизни, а её глубинное продолжение. Это не торможение прогресса, а смена фокуса. Именно в моменте остановки происходит переосмысление, созревание решений, внутренний рост. Перерыв – не враг результативности, а её условие. Когда мы даём себе возможность выдохнуть, мы создаём пространство для новой энергии, новых идей, новых направлений. Без пауз любой процесс становится выхолащенным, механическим, предсказуемым.

Подлинная сила не в умении двигаться без остановок, а в способности вовремя распознать момент, когда нужно остановиться. Это интуитивное знание – когда нужно отступить, чтобы увидеть целое; когда нужно затихнуть, чтобы услышать главное. В культурах, где уважают природу, пауза считается естественной частью любого цикла. День сменяется ночью, лето – осенью, вдох – выдохом. В природе нет бесконечной активности, и только человек пытается существовать вне этого закона, платя за это внутренним истощением.

Принять паузу как силу – значит отказаться от идеи, что ценность человека измеряется его занятостью. Это значит признать, что восстановление – это не лень, не каприз и не побег от ответственности, а необходимость. Тот, кто не умеет отдыхать, не умеет и работать по-настоящему. Его усилия становятся поверхностными, урывочными, реактивными. Он теряет способность к глубокому погружению, к творческому подходу, к стратегическому мышлению. Он сгорает.

Но как научиться останавливаться в мире, где на каждом шагу звучит призыв быть активным? Начать нужно с пересмотра внутренней установки. Пауза – это не пустота. Это не потеря времени. Это пространство, наполненное тишиной, в которой рождаются ответы. Это состояние, в котором слышен внутренний голос, едва различимый сквозь шум суеты. Это то место внутри нас, где мы встречаемся с собой без масок, без целей, без ролей.

Сила паузы в том, что она позволяет нам выйти за пределы шаблона. Когда мы останавливаемся, мы замечаем: а действительно ли мы хотим того, к чему стремились? Действительно ли то, что мы делаем, нам нужно? Мы отрываемся от автоматизма и начинаем смотреть осознанно. Это болезненный, но освобождающий процесс. И да, он требует мужества – потому что в тишине мы можем услышать то, что долго старались заглушить.

Очень часто именно в перерыве приходит настоящая ясность. Сколько раз бывало: ты не можешь найти решение, бьёшься, напрягаешься, а потом просто уходишь – на прогулку, в ванну, в тишину. И вдруг – ответ сам всплывает. Потому что мозг, освобождённый от давления, работает иначе. Он не линейно решает задачи, а соединяет точки, которые ты даже не видел. Это не магия – это особенность нашего мышления, которому нужно пространство, чтобы творить.

Восстановление – это обязательная часть движения вперёд. Без него любое усилие превращается в борьбу. Мы не можем бежать бесконечно. Даже профессиональные спортсмены знают: успех не в том, чтобы постоянно напрягаться, а в том, чтобы грамотно чередовать нагрузку и отдых. Только так происходит рост. Мышца растёт не во время упражнения, а во время восстановления. То же самое и с психикой, с мотивацией, с эмоциями. Мы растём не тогда, когда изнуряем себя, а когда даём себе отдохнуть, интегрировать опыт, прожить его.

Культура перерывов – это культура зрелости. Она основана не на страхе упустить, а на доверии к собственным внутренним ритмам. Когда человек умеет делать паузы, он становится свободным. Он не движим тревогой, он движим осознанностью. Он выбирает, когда идти, а когда стоять. Когда говорить, а когда молчать. Когда действовать, а когда наблюдать. Это и есть настоящая сила – не в бесконечной активности, а в способности чувствовать момент и уважать свою внутреннюю правду.

В практике жизни это может выражаться в самых простых вещах. Сделать глубокий вдох перед важной встречей. Прогуляться 10 минут в тишине вместо того, чтобы листать ленту новостей. Посидеть у окна утром с чашкой чая и ничего не делать. Лечь спать раньше, когда чувствуешь усталость, а не потому что «так надо». Отключить телефон на выходные, чтобы побыть с близкими. Паузы не требуют драматизма. Они требуют честности – перед собой.

Нам не нужно превращать паузу в очередную задачу, в пункт плана. Это не техника, которую нужно освоить, а состояние, к которому нужно вернуться. Состояние внутренней тишины, которое есть в каждом из нас с рождения, но которое мы потеряли, увлёкшись движением. Это возвращение – к себе, к телу, к моменту, к жизни.

Жизнь, прожитая без пауз, становится однообразной и утомительной. Мы можем многое делать, но не чувствовать. Можем много достигать, но не понимать зачем. Только в паузе возвращается ощущение смысла. Она как вдох после долгого бега. Как тень в жаркий день. Как берег для уставшего пловца. Без неё – всё теряет вкус, цвет, форму. Без неё – мы перестаём быть живыми.

Принять паузу как силу – значит вернуть себе право на человечность. Мы не обязаны быть эффективными всегда. Мы не обязаны быть сильными без остановки. Мы не обязаны быть идеальными. Мы имеем право быть уставшими, растерянными, пустыми. Имеем право останавливаться. Просто так. Без объяснений. Потому что в этом – наша забота о себе. В этом – наша зрелость. В этом – наша настоящая свобода.

Глава 3: Осознанность против хаоса

Всё чаще мы слышим слово «осознанность» в разговорах, статьях, книгах. Оно словно стало символом современного стремления к внутреннему равновесию. Но за частым употреблением часто теряется его суть, как это бывает со всеми важными вещами. Люди начинают воспринимать осознанность как модную практику, как пункт в списке «что ещё нужно освоить», как инструмент для повышения эффективности. Между тем, подлинная осознанность не имеет ничего общего с очередной техникой самооптимизации. Это не способ стать «лучше». Это способ стать настоящим.

Жить осознанно – значит быть. Быть не абстрактно, не теоретически, а буквально. Здесь. Сейчас. В теле, в дыхании, в ощущениях, в мыслях. Это значит ощущать реальность, а не просто мыслить о ней. Это значит замечать момент, прежде чем он исчезнет. Это значит видеть не только то, что происходит вокруг, но и то, что происходит внутри. Осознанность – это форма внутреннего присутствия, при которой ты не просто реагируешь на происходящее, а понимаешь, откуда возникает твоя реакция. Это встреча с жизнью лицом к лицу, без фильтров автоматизмов и рефлексов.

В противоположность этому состоянию – хаос. Хаос, в который мы погружаемся, когда теряем контакт с собой. Он начинается незаметно. С утра, когда рука тянется к телефону раньше, чем глаза открылись. С утреннего потока мыслей, наполняющих голову тревогами, задачами, чужими голосами. Хаос – это внутренний шум, который создаёт иллюзию движения, но не приводит никуда. Это ощущение, будто ты живёшь в потоке событий, но не управляешь направлением. Это постоянное переключение между задачами, мыслями, раздражителями, без малейшей паузы, без возможности опоры.

Парадоксально, но именно в век доступности информации и огромного количества инструментов для самопомощи, человек как никогда раньше потерян. Внутренний хаос проявляется во всём: в неспособности сосредоточиться, в хронической усталости, в эмоциональной перегрузке, в раздражительности, в апатии. Он не кричит – он шепчет, растекается, постепенно поглощает. Человек в состоянии внутреннего хаоса может выглядеть успешным, занятым, активным. Но внутри – пустота и рассеянность. Отсутствие точки, на которую можно опереться.

Именно здесь осознанность становится не роскошью, а необходимостью. Это не философская идея и не духовный атрибут. Это выживание. Это способ вернуть себе ясность, способность выбирать, чувствовать, жить. Это не про то, чтобы стать «просветлённым». Это про то, чтобы снова научиться быть живым.

В реальной жизни осознанность начинается не с медитации и не с книг. Она начинается с простого: с возвращения внимания. Мы теряем его постоянно. Нас отвлекают разговоры, уведомления, собственные мысли. Мы живём в голове, а не в реальности. Мы мысленно спорим с кем-то, кого рядом нет. Мы возвращаемся к вчерашним ошибкам или заглядываем в завтрашние тревоги. Всё это – форма бегства. Осознанность – это возвращение. Снова и снова. Без упрёков. С нежностью. С терпением.

Когда мы возвращаем внимание, мы словно включаем свет в комнате. Всё становится яснее, контуры – чётче, чувства – реальнее. Мы начинаем видеть, что именно нас тревожит, злит, утомляет. Мы замечаем, что усталость – не физическая, а эмоциональная. Что за раздражением – не обстоятельства, а внутреннее напряжение. Мы перестаём обвинять мир и начинаем слушать себя. Это первый шаг к устойчивости.

Осознанность даёт нам якорь. Точку, на которую можно опереться даже в бурю. Это может быть дыхание. Может быть ощущение тела. Может быть предмет, который вы держите в руках. Главное – это возвращение в реальность, в настоящую, не концептуальную, не мысленную. В ту, которую вы можете почувствовать. Через это возвращение возникает сила – не та, что кричит, а та, что дышит. Она мягкая, но непреклонная. Это внутренняя опора, которая не зависит от внешнего.

В моменты хаоса именно осознанность позволяет не потерять себя. Когда вокруг всё рушится – проекты, отношения, планы – остаётся только одно: как вы в этом. Как вы дышите, как вы смотрите, как вы ощущаете своё «я». Это не решение проблем, но это то, что позволяет их пережить. Быть в точке боли, но не разрушиться. Быть в точке неопределённости, но не раствориться. Это форма присутствия, в которой вы не теряете суть.

Практика осознанности не требует условий. Она возможна всегда. Когда вы пьёте воду – можно пить осознанно. Когда идёте – можно идти осознанно. Когда разговариваете – можно слушать, не обдумывая ответ. Когда чувствуете – можно не убегать. Это не всегда просто, особенно в моменты сильных эмоций. Но именно там, где труднее всего, начинается подлинная практика. Не в тишине и покое, а в шуме и напряжении. Осознанность не ищет идеальных условий – она создаёт пространство внутри.

Со временем осознанность становится привычкой. Не техникой, а стилем жизни. Это как наладить внутреннюю антенну, которая улавливает настоящее. Вы перестаёте жить автоматически. Вы начинаете выбирать – не потому что «так правильно», а потому что так хотите. Ваша жизнь становится меньше похожа на реакцию и больше – на отклик. Вы не реагируете на всё подряд – вы отвечаете на то, что действительно важно.

Осознанность помогает отделять внешнее от внутреннего. Вы перестаёте брать на себя чужие ожидания, эмоции, напряжение. Вы начинаете слышать: где вы, а где – не вы. Это возвращает свободу. Не ту, что «делать что хочешь», а ту, что быть собой. Свободу не играть, не подстраиваться, не бежать за чужими целями. Это свобода, которая растёт из внутренней тишины, а не из внешнего шума.