Franquismo de carne y hueso

- -

- 100%

- +

El volumen analiza el mundo rural, el mayoritario en la España de la época,46 y se centra, sobre todo aunque no exclusivamente, en Andalucía Oriental. Frente al criterio estrictamente poblacional utilizado por el INE a la hora de discernir entre zonas urbanas y rurales, Cazorla Pérez propuso el empleo de un criterio mixto que considerase, no solo el número de habitantes, sino también su ocupación predominante. Sin embargo, más que en el tamaño o la actividad económica, sería conveniente introducir parámetros cualitativos como las formas de vida o la mentalidad de sus habitantes.47 Es indudable que durante el franquismo el mundo rural presentaba una serie de peculiaridades respecto al ámbito urbano. En este sentido, Veiga y Cabo apuntaron algunas de estas especificidades, como la prudencia, la cohesión de la familia y la comunidad, la desconfianza hacia el exterior, la importancia de la cultura oral, el faccionalismo y clientelismo o las estrategias basadas en las «armas de los débiles».48

Por último, uno de los principales obstáculos que han encontrado los investigadores para practicar la historia de la vida cotidiana ha sido el de las fuentes. Ello ha tenido que ver con las dificultades a la hora de dar con evidencias que recojan las vivencias de los hombres y mujeres de a pie, dado que su voz rara vez quedó reflejada en documentos oficiales, pues muchos ni siquiera eran capaces de leer y escribir. Además, constatar documentalmente las subjetivas percepciones cotidianas de la población no resulta sencillo, en tanto que prácticamente solo son accesibles para el investigador en aquellos casos en que se tradujeron en comportamientos concretos y acabaron registrados de algún modo. En general, las actitudes aquiescentes pueden ser rastreadas en las fuentes mediante las huellas documentales que dejaron los colaboracionismos –actas de denuncia–, mientras que aquellas de rechazo son recuperables a partir de las sanciones impuestas a las acciones de resistencia que quebrantaban las normativas. Sin embargo, acceder al «estado de opinión» más o menos favorable hacia las políticas de la dictadura, la mayor parte de las veces no exteriorizado ni colaborando ni resistiendo, resulta mucho más difícil.

Para soslayar estos obstáculos recurrimos a fuentes alternativas y muy diversas entre sí, susceptibles de complementarse mutuamente. La investigación que vertebra este libro se apoya en abundantes evidencias primarias, superando una de las quizá más recurrentes carencias de los trabajos centrados en las actitudes sociopolíticas, el desequilibrio entre un exceso de teorización y una escasa carga empírica. Algunas de ellas son fuentes tradicionales a las que se han lanzado nuevas preguntas, caso de las hemerográficas, estadísticas o (algunas de las) archivísticas. Otras resultan más originales, como las epistolares, las orales o los cuadernos escolares. Todas estas fuentes han sido tomadas con las debidas precauciones en tanto que fueron elaboradas en el contexto de un régimen que nunca garantizó las libertades individuales.

Respecto a las fuentes archivísticas, hemos estudiado la documentación procedente de una decena de archivos municipales andaluces. Tanto en estos como en los archivos provinciales de Málaga, Jaén, Almería y Granada –en esta última ciudad también el Archivo de la Real Chancillería– hemos consultado fuentes de carácter judicial como los expedientes instruidos por los juzgados de paz, los incoados por el inspector de abastos y otras autoridades locales por infracción de las ordenanzas municipales, los partes de la Guardia Civil o las denuncias formuladas por los guardias rurales de las HSLG. Al manejar esta documentación, mayoritariamente generada tras la denuncia de un agente de la autoridad o de un particular, hemos de tomar la precaución de considerar que muchas de aquellas acusaciones pudieran ser sencillamente falsas. Entre los archivos nacionales en los que hemos trabajado se encuentra el Archivo General de la Administración, donde hemos consultado sobre todo las memorias anuales enviadas por los gobernadores civiles, la documentación generada por la Obra Sindical del Hogar o el suculento fondo del Gabinete de Enlace. También el Archivo del Partido Comunista, donde recopilamos numerosas cartas remitidas a la emisora de radio La Pirenaica por los oyentes de las zonas rurales. Por último, los archivos internacionales, concretamente The National Archives (Londres, Reino Unido), donde accedimos a la documentación diplomática generada por el Foreign Office.

En cuanto a las fuentes orales, contamos con una muestra de alrededor de treinta informantes procedentes de diversos municipios de Andalucía Oriental. Este tipo de fuentes proporcionan la subjetividad imprescindible para el estudio de las percepciones bajo la dictadura que, lejos de suponer un lastre, constituye una virtud. Además, complementan y suplen parcialmente las carencias de las fuentes documentales en las que las mujeres, por ejemplo, quedan infrarrepresentadas, abriendo la posibilidad de dar voz a quienes tradicionalmente no la han tenido.49 A la hora de escoger a los sujetos entrevistados se ha tratado de mantener el equilibrio entre sexos, pero también entre generaciones, clases sociales y grado de implicación política durante el periodo de estudio, factores que condicionaron la forma en que experimentaron sus vidas cotidianas. El procedimiento seguido ha sido el propio de las historias de vida, entendiendo la entrevista como una conversacion flexible y fluida entre entrevistador y entrevistado en la que este último narra las cuestiones más significativas de su vida. Para ello se ha partido de un cuestionario previamente preparado a modo de guion orientativo. Una vez realizada la entrevista, se ha procedido a su transcripción teniendo siempre presente la necesidad de deconstruir el testimonio.50 Por supuesto, estas fuentes no están exentas de las limitaciones y deficiencias inherentes a todas las fuentes históricas, pero basta con ser conscientes de las «trampas» de la memoria –distorsiones o recuerdos a medida en función de la experiencia vivida y los cambios identitarios experimentados por el sujeto– y de que estas también pueden y deben de ser interpretadas para que ello no represente un obstáculo insalvable.

En este sentido, aunque algunos se refieren a la historia como el conocimiento objetivo por oposición al conocimiento subjetivo representado por la memoria, a la que atribuyen un menor grado de rigurosidad y cientificidad,51 lo cierto es que ambas son formas complementarias de representar el pasado que se construyen socialmente.52 Incluso hay quienes niegan esta distinción, arguyendo que ambas son «actos de rememoración y reunión de evidencias».53 En el diálogo que se establece entre las fuentes escritas, «acabadas y limitadas», y las fuentes orales, «abiertas y vivas», existen puntos de confluencia y de divergencia, potenciaciones y contradicciones.54 La importancia de estas últimas residiría «no tanto en su observación de los hechos, sino en su desviación de ellos, en cuanto permite que la imaginación, el simbolismo y el deseo emerjan. Y estos pueden ser tan importantes como las narraciones factualmente ciertas».55 La dialéctica recuerdo-olvido no está desprovista de intencionalidad, sino que responde a unos determinados anhelos y necesidades tanto individuales como colectivas. Así, en palabras de Thelen, «en un estudio sobre la memoria, lo importante no es hasta qué punto un recuerdo encaja exactamente con un fragmento de la realidad pasada, sino por qué los actores históricos construyen sus recuerdos de una cierta forma en un momento dado».56 El análisis de la memoria resulta de gran utilidad para desentrañar la relación entre los recuerdos y el posicionamiento ideológico-político de los sujetos en el pasado.57 La memoria y la desmemoria nos ofrecen importantes pistas acerca de las actitudes sociopolíticas de los individuos, pudiendo leerse en clave de conformidad o disconformidad hacia el «Nuevo Estado» franquista. Como explicara Alessandro Portelli, uno de los historiadores que con mayor éxito ha trabajado con fuentes orales,

el distanciamiento entre el hecho (acontecimiento) y la memoria no se puede atribuir al deterioro del recuerdo, al tiempo transcurrido, ni quizás a la edad avanzada de algunos de los narradores. Sí puede decirse que nos encontramos delante de productos generados por el funcionamiento activo de la memoria colectiva, generados por procedimientos coherentes que organizan tendencias de fondo.58

3. «NI BLANCO NI NEGRO». LA PALETA DE GRISES DE LAS ACTITUDES SOCIOPOLÍTICAS DE LA POBLACIÓN HACIA LA DICTADURA FRANQUISTA

Los estudiosos de las actitudes han tendido a agruparse en la tendencia de quienes priman los procesos represivos y los comportamientos resistentes, de un lado, y en la de quienes dan prevalencia a las actitudes de consenso y a las prácticas colaboracionistas, de otro. Sin embargo, este libro presta atención a todo el espectro actitudinal, entendiendo que no se trata de dos esferas desconectadas, sino de un continuo. Además, adoptamos un marco cronológico que abarca las distintas etapas de la dictadura, con la indiscutible ventaja que ello entraña a la hora de atender a la evolución del sentir popular hacia el régimen de Franco.59 Asimismo, y a diferencia de lo que ha ocurrido con otras propuestas de clasificación, tratamos de ir más allá del esquema teórico aplicándolo a un caso real y concreto, la historia de vida de una mujer del mundo rural malagueño.

3.1 Clasificación de las actitudes sociopolíticas de la población

Que solo espero el fallo justo y leal de la justicia de Franco, como demostrativo de mi acrisolada conducta y honradez sin tacha (…) Por la España nueva que con tanto ardor defendió aquel héroe y mártir fundador de un credo nuevo por el que dio su vida. ¡JOSÉ ANTONIO! ¡¡¡PRESENTE!!! Y por los que cayeron defendiendo la libertad y el honor de España, con la gloriosa camisa azul, a cuyo Partido en la Sección Femenina milita mi referida hija, y como mujer Española ruego a V.E. y exijo a la ley se me haga JUSTICIA a secas para que resplandezca la verdad, y se me devuelva a mi hijita, alegría de mi casa y consuelo de estos humildes viejecitos que si algún pecado cometieron en su vida fue ser siempre trabajadores, católicos, querer mucho a esa chiquilla que su ausencia nos va a enterrar y adictos siempre a los postulados de FALANGE y con ella a Franco y ESPAÑA (…) ¡Saludo a Franco! ¡Arriba España!60

El fragmento forma parte de la carta enviada por la vecina de Almería Adela Trillo al gobernador civil de su provincia el 23 de junio de 1950. En ella la mujer suplicaba que permitiera la vuelta de su ahijada, apartada del matrimonio después de que la arrendadora de la habitación que tenía alquilada la denunciase por inmoral y escandalosa al utilizar presuntamente la alcoba para la práctica clandestina de la prostitución. Sus exaltaciones de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco o sus apelaciones al rol de «mujer española modelo de esposa y de madre» que le correspondía asumir en la Nueva España parecen apuntar hacia un uso inteligente del lenguaje del poder. Mediante el recurso a sus mismas referencias religiosas, patrióticas y de género la remitente esperaba conseguir la gracia de la autoridad.61 Pero ¿era toda esta retórica mera impostura e instrumentalización del discurso del régimen o había sido, aunque fuera parcialmente, interiorizada? Si Adela había sido realmente convencida y, tal y como aseguraba, confiaba en la justicia de Franco, ¿a través de qué discursos y políticas fue conquistada para la causa de la Nueva España?

Como han puesto ya de manifiesto diversos investigadores, las actitudes sociales y políticas fueron heterogéneas y dinámicas. Es por ello que no pueden estudiarse a partir de esquemas dicotómicos reduccionistas que obvian la multiplicidad de factores que conforman la «opinión popular» –cuya existencia bajo regímenes que no garantizan la libertad de prensa resulta discutible– con respecto a las diferentes políticas puestas en marcha por el régimen franquista en sus distintas etapas.62 En esta línea, y frente al modelo binario del blanco o negro, apostamos por una explicación en escala de grises que atienda a los sutiles matices existentes entre el extremo de la adhesión y el de la oposición. Las actitudes sociopolíticas de la población fueron plurales e incluso a veces contradictorias. Un mismo sujeto pudo albergar simultáneamente diversas actitudes respecto a diferentes ámbitos de expresión del poder dictatorial, aceptando unos aspectos y rechazando otros. Y al tiempo, experimentar una evolución actitudinal paralela a la que sufrió la esencia del régimen. La conformación de las actitudes hacia el franquismo se debió a factores tanto materiales como ideológicos y estuvo en función de cuestiones tan diversas como el bando en el que el individuo se implicó durante la Guerra Civil, sus distintos y cambiantes intereses o el peso que concedió en cada momento a sus también múltiples y mutables identidades (familiar, de clase, de género, religiosa o generacional).63

En efecto, el carácter escurridizo de las percepciones ciudadanas impide que podamos referirnos a ellas como compartimentos de límites perfectamente definidos o que podamos hallar una pauta explicativa válida para todo el periodo. Ahora bien, es posible reconocer ese carácter caleidoscópico inherente a las actitudes sin por ello tener que renunciar a su sistematización y definición precisa. Evidentemente, ninguna de las categorías analíticas diseñadas por los investigadores sociales interesados en el estudio de las actitudes será capaz de recoger todos los matices de la subjetividad individual. De hecho, más que ajustarse a la perfección a estas categorías, las actitudes sociopolíticas «reales» de la gente se situarían en los intersticios existentes entre ellas. Pero, como señalara Primo Levi, para explicar y comprender es necesario en cierto modo simplificar, aunque ello entrañe el riesgo de que esa simplificación sea confundida con la realidad, siempre compleja.64

Muestra de ello son algunas de las interesantes propuestas de clasificación de las actitudes sociopolíticas realizadas por investigadores especializados en el estudio de las dictaduras europeas del periodo de entreguerras. En este sentido, sobresale la gradación que realiza Detlev Peukert de los comportamientos disidentes en la Alemania nazi. El historiador alemán toma en consideración la medida en que estas acciones fueron visibles y tuvieron un impacto público, así como el grado en que existió una voluntad de desafiar al régimen. A partir de estos parámetros establece una escala que comienza con la disconformidad ocasional y privada, y continúa con los actos de rechazo, la protesta abierta y, finalmente, la resistencia política.65

En lo referente a la dictadura franquista, destacan las clasificaciones realizadas por historiadores como Ismael Saz o Jordi Font para los ámbitos valenciano y catalán, respectivamente. El primero distinguió entre el consenso activo al que aspiraron los regímenes fascista y nazi mediante la movilización de las masas, y el consenso pasivo propio de otros sistemas dictatoriales como el franquista. Por su parte, Font explicó, a partir de fuentes orales, que en las comarcas del Alt y el Baix Empordà las «formas de convivir» bajo el franquismo, lejos de ser rígidas, se caracterizaron por la variabilidad y la mutabilidad. Concretamente, distinguió entre adhesión sin condiciones, adhesión con divergencias político-morales, pasividad condescendiente o indiferencia aprobatoria, desmovilización política y social, oscilación de la condena político-moral al acomodamiento y, finalmente, disentimiento.66

Más recientemente Óscar Rodríguez, que ha estudiado sobre todo el mundo rural de Andalucía Oriental, ha elaborado otra propuesta de clasificación de las actitudes ciudadanas hacia la dictadura que tomamos como punto de partida aquí. El autor las agrupa en tres esferas: consentimientos, disconformidades y zonas grises, que vendrían a llenar el vacío existente entre las dos primeras. Dentro de los consentidores el autor distingue a su vez entre resilientes (quienes se adaptaron), consentidores pasivos y adeptos. En el grupo de los disconformes, por su parte, los habría habido resistentes, disidentes y, en menor número, opositores. Asimismo, Rodríguez reconoce que entre aquellos que albergaron actitudes de resiliencia y asenso los hubo que puntualmente expresaron tanto disidencia como resistencia.67

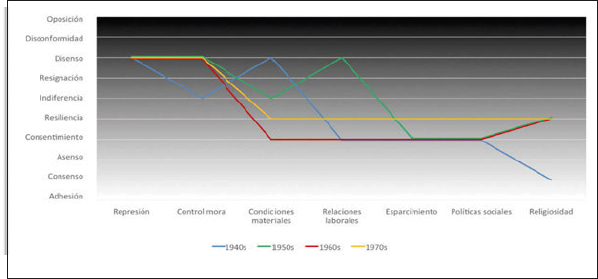

GRÁFICO 1

Clasificación de las actitudes sociopolíticas hacia el régimen franquista y evolución aproximada de las de Encarnación Lora Jiménez (1940)

Fuente: Testimonio de Encarnación Lora Jiménez (1940), entrevistada en Teba (Málaga) el 16 de junio de 2016. Elaboración propia.

Si observamos el gráfico 1 comprobamos que los dos extremos corresponden al blanco de la adhesión y al negro de la oposición, las posturas de los dos grupos convencidos, los franquistas incondicionales y los antifranquistas netos. Entre los extremos blanco y negro se dibuja una amplia zona en distintas tonalidades de gris, una gradación que oscila entre la aceptación y el rechazo plenos. Así, las «zonas grises» no constituyen una única actitud social, sino todo el espectro de actitudes posibles entre los extremos de la adhesión y la oposición que oscila entre el consenso y la disconformidad. En esta gama cromática se encontraban quienes interiorizaron en gran medida los mensajes de despolitización del régimen, buscaron la «normalidad» perdida con la Guerra Civil y centraron sus esfuerzos en sobrevivir replegándose en el ámbito privado del hogar. Su número fue en aumento a partir de la década de los cincuenta, cuando iba quedando atrás la posguerra y se iba diluyendo paulatinamente la polarización sociopolítica.68

Esta gama cromática intermedia que se oscurece paulatinamente arranca con el «consenso» que logró establecer el franquismo con aquellos que, aun no formando parte del régimen, se sintieron plenamente identificados con él. No obstante, la cuestión de su existencia bajo las dictaduras ha suscitado un importante debate historiográfico, al haber sido puesta en duda o rechazada por algunos autores que entienden que no es posible que los individuos cuyas trayectorias vitales transcurren bajo estructuras autoritarias abriguen libremente este sentimiento.69 En efecto, como señalara Paul Corner, la mayor parte de la gente no pudo elegir libremente sus actitudes, precisamente por lo cual estas requieren de un análisis diferenciado del que se haría en el caso de las democracias.70 Es por ello que explicar el éxito del franquismo presuponiendo un mayor peso de las actitudes aquiescentes sobre aquellas de rechazo supondría ignorar las prácticas represivo-coercitivas a las que el régimen nunca renunció y que actuaron como obstáculo para la expresión libre de posturas contrarias. Sin embargo, a pesar de ello, creemos que incluso dictaduras como la franquista son capaces de generar un consenso sincero entre importantes sectores que las aceptan y prefieren bajo la convicción de que sus intereses materiales se ven beneficiados o que sus valores ideológico-religiosos están bien representados.

Por su parte, el «asenso» fue encarnado por quienes dieron por buena y por conveniente la dictadura, sin llegar a identificarse completamente con ella. El «consentimiento» fue la actitud de los condescendientes que optaron por acomodarse a una nueva realidad que les resultaba atractiva, aunque no fuera en todas sus dimensiones. Los hubo también «resilientes» que, seguramente prefiriendo otro sistema político, se adaptaron al nuevo contexto. Justo en el centro de la tabla (gráfico 1) se sitúan las actitudes apáticas o abúlicas, las albergadas por aquellos sobre quienes resultaron más efectivos los mensajes de despolitización. Ahora bien, las muestras de indiferencia pudieron jugar tanto a favor como en contra de la dictadura en función de lo que esta esperase de los individuos en cada momento. Tampoco faltaron quienes se resignaron o conformaron aceptando a regañadientes las circunstancias, aunque les fueran adversas. Por su parte, los que albergaron «disenso» en su interior discreparon de las nuevas reglas del juego, aunque pudieran estar de acuerdo con algunas de ellas. La «disconformidad», en fin, fue la actitud de quienes estuvieron en desacuerdo con la dictadura.

A diferencia de algunas de las propuestas realizadas con anterioridad, aquí entendemos que tanto los comportamientos resistentes como los colaboracionistas constituían acciones que dejaban traslucir las actitudes sociopolíticas de los sujetos, que no actitudes en sí mismas, de ahí que no aparezcan expresamente recogidos en nuestra tabla de clasificación (gráfico 1). Las percepciones próximas a la disconformidad se manifestaron a menudo –si bien no siempre- en forma de resistencias, en tanto que aquellas cercanas al consentimiento se expresaron frecuentemente –aunque no necesariamente– mediante la colaboración con las autoridades.71 Esto no implica, sin embargo, que tan solo los disconformes resistieran ni que únicamente los consentidores colaboraran, sino que puntualmente ambos grupos pudieron comportarse de manera distinta a la que, por sus percepciones sociopolíticas, se esperaba de ellos.

Pero las resistencias y los colaboracionismos obedecían también a intereses económicos o personales que poco tenían que ver con la convicción ideológica. Así lo ha explicado Géraldine Schwarz para el caso del III Reich. Esta autora francoalemana utiliza el término «Mitläufer» para referirse a aquellos «que siguen la corriente». Es decir, quienes simpatizaron con los nazis e incluso llegaron a afiliarse al partido por miedo, cobardía, oportunismo o indiferencia. Según la autora, habrían sido mayoritarios en la sociedad alemana y, por ende, claves en el sostenimiento del régimen.72 En el caso de la España franquista un opositor neto pudo, por ejemplo, acudir a las autoridades a denunciar por estraperlista a un convecino de quien lo separaba una fuerte rivalidad profesional, sin que probablemente estuviera a favor de la política autárquica del Gobierno. Y, al contrario, un adepto tan contundente como un alcalde pudo resistirse a acatar la prohibición de celebrar el carnaval en su pueblo para «ganarse» a los vecinos, entre los que se encontraban sus propios familiares y amigos, aunque no rechazara de plano el sentido moralizante de la normativa.

Sin embargo, lo cierto es que la mayor parte de las veces las actitudes no se exteriorizaron ni en forma de resistencias ni de colaboracionismos, sino que los sujetos se mantuvieron en un estado de inacción. La pasividad, no obstante, era significativa, pues en función del contexto podía ser reflejo de actitudes tanto de aceptación como de rechazo, como ocurrió con la falta de entusiasmo y cooperación en muchas de las actividades propuestas por las delegaciones juveniles de Falange (Frente de Juventudes y Sección Femenina).73 Así pues, los hubo resistentes, colaboracionistas y pasivos. Con sus respectivas acciones o inacciones, dejaron traslucir las actitudes que encarnaban en cada momento respecto a las distintas manifestaciones del poder franquista.

Como han explicado diversos investigadores, los regímenes autoritarios se apuntalan y sostienen tanto en mecanismos represivo-coercitivos como en el apoyo social que consiguen recabar.74 La represión busca evitar la activación de resistencias y minimizar así el desafío al Estado que suponen. Por su parte, la búsqueda de apoyos sociales a través de la propaganda o las políticas sociales persigue transformar actitudes apáticas en otras de tipo aquiescente. Por tanto, castigo y recompensa son los mecanismos de que se valen las dictaduras para evitar la generalización de comportamientos contestatarios susceptibles de desestabilizarlas. Sin embargo, no siempre los aplican con la misma intensidad ni resultan todas las veces igual de efectivos, por lo que las actitudes sociales –consentidoras, apáticas y disconformes– van variando su peso relativo a lo largo del tiempo. Durante el periodo 1939-1975 el sentir popular hacia la dictadura estuvo moldeado por distintos factores tanto internos como externos. En concreto, en cada etapa del franquismo existió malestar respecto a unos discursos o políticas y receptividad hacia otros.

Como régimen nacido de un conflicto civil, la «experiencia de guerra» y la adhesión tanto de los excombatientes que habían estado en el frente como de quienes habían permanecido en la retaguardia resultaron claves para su apuntalamiento inicial.75 Durante la inmediata posguerra la dictadura se sostuvo también gracias al despiadado ejercicio de la represión, que extendió el miedo y el silencio. Y a su legitimidad de origen, esto es, la victoria en la Guerra Civil y el recuerdo que impuso de ella, que actuaron como elementos disuasorios de expresiones disconformes.76 No obstante, existió una resistencia armada protagonizada por los maquis, que llegaron a representar un verdadero quebradero de cabeza para las nuevas autoridades en algunas zonas de montaña. Estas acciones guerrilleras, junto con los intentos clandestinos por revitalizar las organizaciones políticas y sindicales, constituyeron los esfuerzos organizados más sobresalientes por plantar cara al régimen recién nacido.77