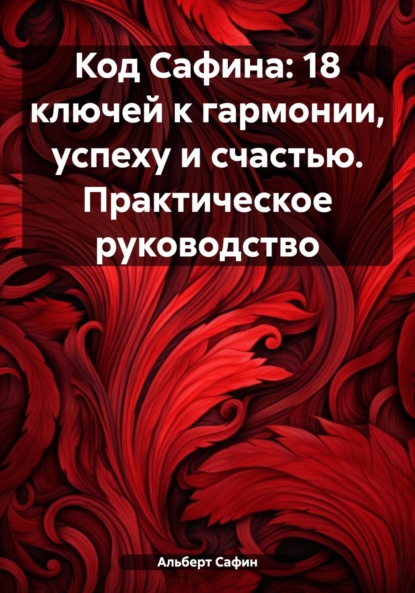

Искусство частной жизни. Век Людовика XIV

- -

- 100%

- +

Подбор иллюстраций Александра Сабурова

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© М. С. Неклюдова, 2024

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024

Издательство КоЛибри®

Часть первая

Изобретение частной жизни

Эта книга не о том, как жили люди в царствование Людовика XIV. Об условиях их существования нам известно довольно много, особенно если речь о Париже. Например, по ночам город освещался приблизительно шестью с половиной тысячами фонарей, висевших на пересечениях улиц. Их зажигали в сумерках, и фитиля хватало где-то до полуночи, затем до рассвета все погружалось во мрак. В середине 1680-х гг. Париж насчитывал 23 272 дома, из чего историки делают вывод, что численность его населения приближалась к полумиллиону, в среднем по двадцать человек на жилое здание[1]. Итого по одному фонарю на четыре дома и на их восемьдесят обитателей. Конечно, не все фонари горели и не в каждом доме жило по двадцать человек.

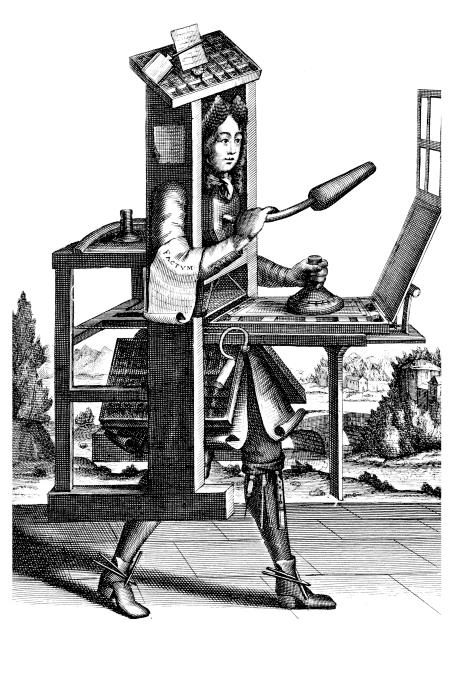

А еще в середине XVII века на оживленных перекрестках Парижа были установлены почтовые ящики для обмена письмами в пределах города. Чтобы ими воспользоваться, надо было зайти во Дворец правосудия и там за одно су купить бланк, помеченный особым знаком. На нем указывали адрес и дату и использовали его в качестве конверта. В назначенный час ящики открывали и письма разносили по городу.

Откуда мы это знаем? Из разных источников. Счет домам вели городские власти, об освещении улиц с восхищением отзывались путешественники, о почтовых ящиках рассказал один из героев этой книги. На полях своего же старого письма он меланхолически приписал: «Похоже, что через несколько лет уже никто не будет знать, что такое ящик для писем» – и объяснил происхождение и суть этого изобретения. Все вместе складывается в общую картину жизни парижанина середины XVII века. Вернее, эти фрагменты информации мы превращаем в историю городского быта, не тревожась о том, что данные о домах, фонарях и почтовых ящиках получены из разнородных документов. В этом случае для нас важно, что все они заслуживают доверия.

Но для понимания механизмов развития культуры XVII века небезразлично, какую информацию люди того времени хотели сообщить о себе последующим поколениям, а какую мы получаем помимо их воли. Так, власти Парижа вели учет городским постройкам из практических целей, прежде всего для подсчета налоговых сборов. Английский путешественник интересовался системой освещения Парижа, считая, что она может послужить примером для Лондона. Иначе обстояло дело с Полем Пелиссоном, который, комментируя собственное письмо, обращался к будущим читателям. У него было ощущение, что тривиальная деталь окружавшей его действительности может стать предметом истории.

Случай Пелиссона напоминает о том, что любой исторический документ сочетает в себе объективные данные (почтовые ящики действительно присутствовали в Париже середины XVII века) и субъективные намерения (причины, по которым Пелиссону вздумалось о них поведать). Если вынести последние за скобки, то наши представления о повседневной жизни прошлых эпох обретают сходство с музейной экспозицией: много подлинных предметов и мало людей. Или, как в голливудских фильмах, историческая действительность становится декорацией для современных конфликтов и характеров. Один исследователь как-то заметил, что нам несложно понять образ мыслей Вольтера, ставший плотью и кровью западной культуры, однако мы с трудом можем представить себе бытовые условия жизни философа. В этом, безусловно, есть большая доля истины. Обыденный мир первой половины XVIII столетия для нас экзотичен, а его интеллектуальная составляющая – тривиальна. Скажем, борьба Вольтера за религиозную толерантность по сей день не утратила актуального звучания и потому кажется сама собой разумеющейся. В таком разобщении образа мыслей и образа жизни таится серьезная методологическая опасность. Скрупулезно восстанавливая бытовую обстановку вольтеровского времени, мы рискуем поместить в нее современного борца за права человека.

Теперь раскроем скобки: почему Пелиссон решил сделать запись о почтовых ящиках? Возможно, из хорошо понятной нам ностальгии по уходящим вещам. Хотя тут надо учитывать, что разные исторические эпохи порой по-разному оценивают одни и те же эмоции. Во французской культуре XVII века ностальгия имела устойчивую репутацию стариковского чувства, связанного с упадком физических и умственных сил. Как писал один из современников Пелиссона, в старости «мы страстно привержены всему, что было создано в прошлом, и презираем создания своего времени. 〈…〉 В этом грустном и бессчастном возрасте мы склонны приписывать вещам недостатки, порожденные нашей тоской, а когда сладостное воспоминание обращает нашу мысль от настоящего к минувшему, то мы готовы видеть приятность в вещах, ее не имевших, просто потому, что они напоминают о юности, когда все нам было мило»[2]. Таким образом, ностальгия – это не только удовольствие от воспоминаний, но и нарушение способности к здравому суждению. Под ее влиянием человек перестает видеть истинное положение вещей, что с точки зрения эпохи являлось непростительным интеллектуальным изъяном. Поэтому, даже садясь писать мемуары, человек XVII века редко сознавался, что испытывает тоску по прошлому.

Зайдем с другой стороны и попробуем оценить замечание Пелиссона не по аналогии с нашей культурой, а в контексте его собственной. Он происходил из протестантской семьи, образование получил в университете Тулузы и, следуя фамильной традиции, начал карьеру на юридическом поприще. Так что умение в нескольких словах разъяснить устройство городской почтовой службы можно отнести на счет его профессиональной подготовки. Помимо этого, университетское образование в целом прививало филологические навыки чтения и комментария текстов. Столкнувшись с устаревшим или вышедшим из употребления словом, Пелиссон мог машинально, по устоявшейся привычке, сопроводить его глоссой. Заметим, что его внимание было поглощено скорее названием, чем вещью. Он ничего не говорит о том, из чего были сделаны ящики для писем, какого они были цвета или формы. В результате мы прекрасно представляем себе принцип работы этого изобретения, но без привлечения дополнительного материала не сможем составить его зрительный образ.

Здесь мы вплотную подходим к тому, что называется историей ментальностей, – к изучению коллективных представлений, бессознательных или полуосознанных. История ментальностей помогает нам очеловечить мир аутентичных вещей и понять психологические закономерности их расположения. В частности, почему одни из них оказывались «видимыми» для современников, а другие попадали в своеобразную слепую зону. Или почему их замечали не все. Ведь не только Пелиссону были досконально известны функции ящика для писем. И деловые хлопоты, и светское общение влекли за собой активную переписку. Скажем, к услугам почты прибегали многие известные Пелиссону дамы, которые едва ли не каждый день посылали записки друзьям, родственникам и знакомым. Тем не менее им вряд ли пришло бы в голову описывать работу почтовой службы или фиксировать значение устаревающего слова. Не потому, что такого рода задача была им не по силам. Но женское образование не предполагало изучения древних языков, и, соответственно, сопутствующие филологические навыки оставались для них чуждыми. Вместо того чтобы составлять комментарий, они с большей степенью вероятности могли бы попытаться пустить в ход какой-нибудь неологизм, блеснуть модным словечком.

Совокупность этих факторов помогает нам понять образ мыслей определенной социокультурной группы, к которой принадлежал Пелиссон. Ее численность была не столь велика, учитывая такие параметры, как университетское образование и юридическая карьера, жизнь в Париже и активное светское общение. Далее в игру вступают более трудноуловимые для нас дифференциации: к примеру, религиозные чувства нашего героя. В записях, которые приведены в этой книге, нет ни намека на его принадлежность к «так называемой реформированной церкви» (как было принято писать в официальных документах того времени), хотя в психологической важности этого факта сомневаться не приходится. Как и в том, что им была обусловлена значительная часть повседневного существования Пелиссона. Будучи протестантом, он подчинялся иному укладу, нежели его друзья-католики: не ходил к мессе, не имел исповедника, не соблюдал праздники и так далее. В середине XVII века эти различия были достаточно рутинными и, скорее всего, считались в порядке вещей. Их вторичная актуализация произошла в 1685 г. после отмены Нантского эдикта, когда французским протестантам пришлось выбирать между переходом в католичество и каторгой: впрочем, Пелиссон, как и многие его современники, успел добровольно вернуться в лоно «истинной церкви» (еще один канцеляризм эпохи). Однако даже в самом рутинном виде эти отличия должны были оказывать влияние на образ мыслей нашего героя.

В этом состоит одна из проблем истории ментальностей. Пытаясь восстановить базовые системы представлений и мыслительных привычек, мы не всегда можем их иерархизировать и, что более существенно, угадать их взаимодействие в конкретных обстоятельствах. Нам приходится исходить из того, что все они имеют тотальный характер (скажем, что вплоть до 1660-х гг. Пелиссон всегда и во всем был протестантом и что его образ мыслей неизменно зависел от полученного образования). Можно сказать, что «ментальность» до-психологична: не случайно, что ее история лучше всего выстраивается на средневековом материале.

Возможный выход из методологического тупика подсказывают социологи и антропологи, предлагая рассматривать человеческое поведение как набор определенных ролей, где переключение эмоциональных и стилистических регистров регулируется общекультурным контекстом. Эта «аналогия с драмой», как называет ее Клиффорд Гирц, позволяет решить проблему образа действий исторического персонажа не с психологической, а с ситуативной точки зрения. Каждая культура предоставляет в распоряжение человека репертуар ролей, на основании которого он выстраивает собственное поведение. В принципе, такой выбор делается бессознательно. Однако в некоторых обстоятельствах он способен становиться предметом вполне осознанной рефлексии, и тогда на первый план выходит проблема «жизнестроительства». Ее можно трактовать как смену репертуара: актеры превращаются в драматургов и, вместо того чтобы исполнять прежние роли, начинают экспериментировать с новыми. Под эту модель, очевидно, подпадает жизнестроительство романтиков и ряд более поздних опытов.

Обновление и расширение ролевого репертуара происходили и во французской культуре XVII века. Так, Поль Пелиссон был протестантом и исполнял должность королевского секретаря (один из незначительных административных постов, связанных с процедурой утверждения официальных документов): вполне традиционное совмещение ролей, многие семейства магистратов принадлежали к реформированным церквям. Несколько более нестандартна его литературная карьера. Он начинал с обычных гуманистических упражнений: сделал вольный перевод четырех книг «Кодексов» Юстиниана, немного писал стихи то на латыни, то на французском языке. Но в 1652 г. ему пришло в голову сделаться историографом Французской академии. Чтобы вполне оценить эту идею, следует помнить, что, с одной стороны, история государственных и общественных институтов была частью французской юридической традиции, а с другой – Французская академия к тому моменту существовала менее двадцати лет, ее официальное рождение датировалось 1634 г. После смерти своего основателя, кардинала де Ришелье, она оказалась на попечении канцлера Сегье, и ее дальнейшая судьба оставалась неопределенной. Престиж Академии во многом зависел от положения и влиятельности ее покровителя, и хотя Сегье занимал один из высших государственных постов, его политический вес постепенно таял. Вплоть до 1672 г. Академия продолжала собираться в доме канцлера, и лишь после его смерти Людовик XIV переселил ее в Лувр и взял под свое покровительство, тем самым окончательно закрепив государственный статус нового учреждения.

Иными словами, с точки зрения начала 1650-х гг. выбор Пелиссона отнюдь не был предсказуемым, как может показаться в исторической перспективе. Об этом позволяет судить восторженная реакция академиков, которые в нарушение собственного устава постановили, что автору «Истории Французской академии», увидевшей свет в 1653 г., будет предложено первое же освободившееся кресло (см. письмо госпожи де Скюдери, которое приведено в четвертой главе этой книги). Публикация истории Академии укрепляла ее институциональный статус, остававшийся небесспорным вплоть до вмешательства Людовика XIV. Что касается Пелиссона, то он, еще не имея заметных заслуг, обеспечил себе место среди сорока «бессмертных». В отличие от большинства собратьев по перу, он не закончил, а начал карьеру с официального (то есть институционального) признания. Это стало возможным благодаря тому, что Пелиссон избрал роль идеолога, не только представив в своей «Истории Французской академии» перипетии, выпавшие на долю нового института, но и обосновав необходимость его существования. Умение формулировать важнейшие идеологические концепции позднее сказалось и в его проекте «Истории Людовика XIV» (1670), где он предложил идею «похвалы без похвалы», которую затем попытались воплотить на практике королевские историографы Жан Расин и Никола Буало:

Все должно восхвалять короля, но при этом, если можно так выразиться, восхвалять без похвал, простым изложением его дел, слов и мыслей, без очевидной пристрастности, но стараясь, чтобы повествование было живым, остроумным, возвышенным, а в выражениях не сбивалось на панегирик[3].

Тактический просчет – в 1657 г. Пелиссон стал секретарем и доверенным лицом суперинтенданта Никола Фуке, чей арест в 1661 г. оказался в числе самых громких событий эпохи, – не позволил автору «Истории Французской академии» последовательно разрабатывать эту роль литератора-идеолога, подсказывавшего власти необходимые ей формулировки. Проведя несколько лет в Бастилии (воздаяние за верность опальному суперинтенданту), он предпринял еще одну попытку поменять роль, принял католичество и сделался активным участником кампании по обращению бывших единоверцев.

Протестант, новообращенный католик, королевский секретарь, доверенное лицо суперинтенданта (фактически – министра) финансов, литератор-идеолог – не полный репертуар жизненных ролей нашего героя. Помимо этого, для целого ряда современников он был «Акантом»: так его называли в кругу госпожи де Скюдери. Само переименование в высшей степени симптоматично. Не своей этимологией, отсылающей либо к городу на берегу Халкидики, либо, что более вероятно, к растению, часто встречавшемуся в римских и ренессансных орнаментах (впрочем, здесь нельзя исключать и игру слов: латинский глагол canto – «петь» имеет форму accanto). Новое имя позволяло отрешиться от задаваемых обществом ролей и выстроить свою собственную, свободную от диктата конфессиональных и сословных разделений. «Акант» был светским поэтом и галантным кавалером, живым и остроумным собеседником. Его письма к «Сафо» (то есть к госпоже де Скюдери) почти ничем не напоминали о существовании других сторон его идентичности. Как и о том, что в 1653 г., когда завязалась их переписка, ему было двадцать девять лет, а его лицо так обезобразила оспа, что, по словам госпожи де Скюдери, он «злоупотреблял дозволенным мужчинам уродством». Или о том, что его корреспондентке в мире повседневной реальности уже исполнилось сорок шесть. Нельзя сказать, что это было не важно: современники не упускали возможности посмеяться над физическими недостатками кавалера:

Кошмарен с виду Пелиссон,Весь вид его – уродство,Но хоть и безобразен он,А харей сущий монстр,Сафо он оказался мил,Чем никого не удивил:Любовь идет от сходства[4].Сам «Акант» не скрывал собственного безобразия и, если оно давало повод для галантной шутки, был способен описывать себя без малейшего намерения приукрасить действительность: «Маленький человечек с уродливым лицом и неловкой манерой держать себя, с больными глазами, весь расписанный оспой, с короткими волосами и скуфьей, постоянно кашляющий и сплевывающий, да и во всем прочем не слишком ухоженный»[5]. Однако этот безжалостный автопортрет был набросан не просто так, а как антитеза абстрактному «высокому блондину», с которым дамам опасно слишком нежно беседовать, ибо это может нанести урон их репутации, тогда как с «маленьким человечком с уродливым лицом» им не грозят ни малейшие подозрения. Во всех прочих случаях внешность была вынесена за скобки: «Акант» переписывался с дамами не как безобразный коротышка, а как любезный кавалер и получал самые нежные ответы.

Проще всего было бы сказать, что существование «Аканта» было частью литературной игры, позволявшей Пелиссону компенсировать внешние недостатки. В этом, наверное, есть доля истины, хотя с полной уверенностью полагаться на психологические объяснения нельзя. Его сословное и финансовое положение, как и гендерная принадлежность, не требовали красоты. Тем более что в культуре XVII века это понятие было далеко не однозначным. Литературные портреты, о которых речь пойдет ниже, показывают, что, помимо правильности черт и хорошего сложения, в человеке ценилась общая приятность: сегодня мы назвали бы это качество обаянием. Не меньшую роль в оценке красоты играли происхождение, воспитание, умение держать себя, богатство и «галантность» наряда. Другой герой этой книги, известный своей романтической биографией граф де Лозен, тоже был некрасивым коротышкой, однако об этом мало кто упоминает: внешние недостатки с лихвой искупались сословными достоинствами. В отличие от него, Пелиссон не носил расшитых камзолов. Протестант и магистрат, он должен был одеваться в темные цвета (хотя письмо госпожи де Скюдери, где она сравнивает «Аканта» с осами, «столь любящими сладкое и покрытыми золотом», заставляет думать, что ее друг был неравнодушен к нарядам, – а своей любви к сладостям он никогда не скрывал). Осанка выдавала в нем человека неблагородного происхождения, который посвятил юность университетским занятиям, а не искусству верховой езды и военным забавам. Строго говоря, имей он самые правильные черты лица, этот факт вряд ли удостоился бы внимания со стороны современников.

Парадокс в том, что безобразная внешность Пелиссона становилась заметной и культурно значимой лишь в момент появления «Аканта», когда он выходит за рамки традиционной роли протестанта и магистрата. Это не делало из него своеобразного «мещанина во дворянстве», хотя манеры «Аканта» не были манерами человека в скуфье (что и обеспечивало повышенное внимание к его облику). В отличие от мольеровского господина Журдена, Пелиссон не пытался узурпировать чужую социальную идентичность. Существование «Аканта» протекало в плоскости, где сословные различия отступали перед общностью культурных установок. Новые имена с их греко-латинскими ассоциациями были отсылками к знаниям и интеллектуальным привычкам, в равной мере свойственным образованным представителям третьего сословия и дворянства. При этом тот факт, что «Артениса» – это маркиза де Рамбуйе, принадлежавшая к высшей титулованной знати, а «Акант» – Поль Пелиссон, не приобретший даже личного дворянства, как бы отходил на задний план. Иными словами, перед нами яркий пример смены ролевого репертуара, когда рядом с прежними конфессиональными, сословными и профессиональными критериями возникает еще один – критерий культурной общности. Он не отменяет все предшествующие, но как бы накладывается поверх них. Нет сомнения, что в любой формальной ситуации маркиза де Рамбуйе или Пелиссон вели себя так, как того требовало их положение. Однако в других ситуациях для них было возможно превращаться в «Артенису» и «Аканта». Это не происходило спонтанно: почти всю первую половину XVII века маркиза де Рамбуйе и ее окружение активно и вполне сознательно занимались созданием особого пространства, в котором такие превращения стали бы возможны. Его можно назвать пространством салонной культуры, хотя такое определение заметно понижает значимость феномена, о котором идет речь. Точнее будет сказать, что это – пространство частной жизни.

О частной жизни и маркизе де Рамбуйе

Одну из первых формулировок того, что представляет собой частная жизнь, можно найти в тексте 1639 г., озаглавленном «Продолжение живого разговора, или О беседе римлян»:

Вы пожелали, сударыня, дабы я явил вам римлян тогда, когда они скрывались от взглядов, дабы мною были приоткрыты двери их кабинетов. Зрев их во время церемоний, вы теперь хотите увидеть их за беседой и через мое посредство узнать, могло ли сие столь праведное и возвышенное величие подчиняться обычаям обычной жизни, и от дел и высоких постов снисходить до игр и развлечений[6].

Эти римляне, о чем-то беседующие за закрытыми дверьми своих кабинетов, мало отвечают нашим представлениям об обитателях Древнего Рима. Но недоразумение легко разрешить, если вспомнить, что в XVII веке «кабинетом» именовался самый дальний, изолированный от внешнего мира покой дворца или богатого дома. Там уединялись для чтения и письма, для разговоров с глазу на глаз; там же хранили ценности. Кабинет – наименее публичное пространство из тех, что были в распоряжении человека середины XVII столетия, а потому наиболее индивидуализированное[7]. Иными словами, автор предлагает своей собеседнице рассказ о частной жизни древних героев.

Процитированный отрывок взят из сочинения одного из влиятельных литераторов того времени, Геза де Бальзака, обращенного к маркизе де Рамбуйе. Возможно, что, если бы не она, автору не пришло бы в голову искать римлян за закрытыми дверьми. Катрин де Вивонн де Савелли родилась в Риме. Ее мать принадлежала к знатному римскому семейству, а отец, маркиз де Пизани, был французским посланником при Римской курии. В 1600 г. Катрин привезли во Францию и выдали замуж за маркиза де Рамбуйе. Рождение семерых детей ослабило ее здоровье, хотя вряд ли существенно его подорвало, учитывая, что маркизе предстояла долгая жизнь. Тем не менее приблизительно в 1615 г. она перестала ездить ко двору. Трудно в точности оценить, чем, помимо слабого здоровья, было обусловлено подобное решение. С одной стороны, нельзя исключать политическую подоплеку. После убийства Генриха IV в стране шла борьба между мятежными принцами и партией двора, в свою очередь поделенной на приближенных Марии Медичи и окружение юного Людовика XIII, который только что был объявлен совершеннолетним. Противоборство итальянской и французской части двора в итоге закончилось в 1617 г. известной расправой над фаворитом королевы-матери Кончини. Можно предположить, что вряд ли такая расстановка сил была приятна госпоже де Рамбуйе. Отказ от придворной жизни давал возможность выйти из игры, не принимая ничьей стороны. Но не исключено и несколько иное, тоже сугубо придворное объяснение. В 1615 г. был заключен брак между Людовиком XIII и Анной Австрийской. Появление молодой королевы неизбежно влекло за собой перемены в составе двора, комплектование нового штата придворных кавалеров и дам, так называемого «дома» королевы. Госпожа де Рамбуйе могла удалиться от двора, чтобы избежать назначения в штат Анны Австрийской – должности почетной, но крайне хлопотной, учитывая юный возраст коронованной особы, которой в то время было 14 лет. Или же, напротив, ее поступок был продиктован обидой на то, что такого рода должность ей не была предложена. В пользу последнего предположения свидетельствует неприязнь, которую она испытывала к Людовику XIII. Как сообщает Таллеман де Рео, «маркиза его не выносила, он был ей чрезвычайно неприятен: что бы он ни делал, она всегда видела в этом нарушение приличий»[8].

Итак, по тем или иным причинам маркиза отказалась от придворного существования. Как правило, альтернативой ему служил сельский образ жизни: для знатного семейства было естественно жить в своих владениях, следить за хозяйством, своей волей решать дела всей округи, лишь время от времени наезжая в Париж. Однако госпожа де Рамбуйе осталась жить в городе. Это был далеко не однозначный выбор, казалось обрекавший ее на затворничество. Городское пространство в значительной мере оставалось буржуазным, структурировавшимся за счет родственных и соседских отношений. Как показывают более поздние данные, в каждом квартале имелась своя специфика (скажем, квартал Маре был населен семьями магистратов) и свои центры притяжения (так, в 1650-х гг. в Маре сложился круг госпожи де Скюдери). Однако соседские структуры не включали аристократические дома, сохранявшие свою культурную и сословную автономность. Вспомним еще один поздний пример: героиня «Принцессы Клевской» (1678) большую часть времени проводит при дворе, а в городском доме принимает формальные визиты, строго регламентированные светскими приличиями. Когда она становится вдовой, то герою приходится приложить немалые усилия, чтобы добиться с ней встречи: она больше не бывает при дворе, а в городе ее можно увидеть лишь на прогулке или в доме родственников. Госпожа де Лафайет писала свою повесть уже совсем в иную эпоху, нежели та, на которую пришлась молодость госпожи де Рамбуйе. Не говоря о том, что описываемые ею события отнесены к концу царствования Генриха II, погибшего в 1559 г. Тем не менее целый ряд особенностей аристократического быта был мало подвержен изменениям. Сама госпожа де Лафайет, бывая при дворе, посещала в городе лишь близких подруг и родственников и мало кого принимала у себя (по-видимому, такой образ жизни был обусловлен как слабым здоровьем графини, так и ее слегка двусмысленным положением: она жила врозь с мужем, почти безотлучно проводившим время в своих землях). Поэтому «Принцесса Клевская» прекрасно иллюстрирует проблему, с которой пришлось столкнуться маркизе де Рамбуйе: проблему отсутствия промежуточного культурного пространства между этикетной и семейной сферой. Жизнь в городе предполагала не их компромисс, а наихудшее сочетание визитов вежливости и докучных родственников.