- -

- 100%

- +

„Ist man der einseitigen Unterhaltung müde, so schaut man wieder hinaus aufs Meer“ (Theodor Billroth): Barcarole mit bunten Segeln.

Illustration für eine Tourismus-Broschüre von Stephanie Glax.

Die Wege sind eben, oder nur schwach ansteigend; das ist wichtig, weil nothwendig für ruhiges Denken im Gehen. Starke Körperanstrengung, ja selbst kleine, doch häufige Hemmnisse auf schlechter Straße hindern das freie Weben und Wogen der Gedanken. Beethoven wusste das und suchte sich seine Sommerfrischen danach aus. Man hat genug zu thun, aus dem großen Schwarm seines Gedankentrosses sich je nach Stimmung diesen oder jenen Kumpan hervorzuholen. Beschäftigt man sich lange mit Einem, so ziehen sich die Anderen eifersüchtig zurück; auf diese Weise erfährt man zuweilen von seinen eigenen Gedanken etwas Neues. Ist man der einseitigen Unterhaltung müde, so schaut man wieder hinaus aufs Meer, auf die Berge. Wie schön ist das Alles auch zur Winterszeit! Und wie mag es erst im Frühling sein, wenn der Sonnengott mit seinen Strahlenarmen die Erde so fest umklammert, und diese mit halbgeschlossenem Aug’, der wolkenumflossenen Io gleich, ganz wonnigen Entzückens den Hauch seines glühenden Athems trinkt. Da sprießen die Blumen üppig hervor, die Eichen, Kastanien, Platanen, Feigen; sie wetteifern, den tiefgrünen Lorbeer, die schwarzen Cypressen, den blassen Ölbaum mit ihrem jungen Laub zu überstrahlen.

Doch wohin gerathe ich da? Mir scheint in eine Bildergalerie, und weiß doch, dass Du kein Freund von übermäßig alten Bildern bist. Ein Bild nur will ich Dir noch zeigen: Still-Leben, bürgerliches Genre, ganz modern. Du siehst mich da am Abend mit meinen, mehr aber noch mit Deinen Büchern in einem höchst behaglichen, claviersicheren Zimmer der Villa Angiolina bei der Lampe sitzen. Die göttliche Stille ringsum ist freilich ebenso unmalerisch, wie das himmlische Nirwana. Übrigens wirst Du mir wohl ansehen, dass ich kurz zuvor Languster speiste; der Quarnero ist ja eine Art von Homard-Reservoir; der Pomard dazu war höchst trinkenswürdig. Die Cigarre, die Du mich rauchen siehst, ist eine echte Carolina, ein Geschenk unseres gemeinschaftlichen Kunstfreundes Wilhelm von Gutmann. Riechst du das feine Aroma? Bei solchen ‚Geschehnissen‘ pflegt der Züribieter (der Ur-Züricher) zu sagen: ‚Schöner nützt nüt!‘

Und ist denn nichts an Abbazia auszusetzen? wirst Du fragen. Nun ja! Die Zwiebelthürme der Jesuitenkirche in Volosca stören mich; es fehlen die italienischen Campanile, die malerischen Capuziner. Die gutmüthige Bevölkerung ist unschön, durch Armuth elend, ohne Race, nicht slavisch, nicht italienisch, auch noch recht abergläubisch. Vor nicht langer Zeit hat man hier einen sogenannten Hexenmeister im Sarge angenagelt; es hat freilich nichts genützt; er ist vor Kurzem doch als Vampyr in Wien gesehen worden (= eine Anspielung auf die Oper Der Vampyr von Heinrich August Marschner, die am 15. Oktober 1884 in Wien uraufgeführt wurde). Auch zeigt man hier eine von Weinbergen umgebene Casa maledetta; der Teufel soll darin ein Zimmer als Absteigequartier haben, es gefällt ihm eben auch in Abbazia. Ein Schiffer, der uns neulich diese Mittheilung machte, und der oft die Erde umfahren hatte, fügte verächtlich hinzu: Gente stupido! – Es gibt hier auch zu strenge Polizei, und daher zu wenige naiv und lustig bettelnde Kinder; man merkt, dass man noch nicht ganz in Italien ist. – Doch das sind so meine Privatschmerzen. Andere mögen Anderes zu bemäkeln haben. Ich halte mich an Dein schönes Wort: ‚Nur wer zu lieben fähig ist, weiß auch zu schonen.‘ Schon lange sehe ich im Geiste Deinen Papierkorb nach meinem Briefe schnappen, der so sehr Deiner Schonung bedürftig ist. Auf baldiges Wiedersehen in Wien.

Dein

Th. Billroth.“

Die wohl kalkulierte Begeisterung des Chirurgen für Abbazia sorgt für Aufregung unter seinen Medizinerkollegen und Patienten: Der Brief veranlasst „mehrfache Anfragen, sogar injurielle Zurechtweisungen und Anklagen (natürlich anonym) von anderen südlichen Kurorten“; da diese ihm „aufgezwungene Korrespondenz“ nicht nach seinem „Geschmack“ ist, sieht er sich gezwungen, in der angesehenen Wiener Medizinischen Wochenschrift vom 11. Jänner 1885 ein „offenes Schreiben“ über Abbazia an deren Herausgeber und Chefredakteur Leopold Wittelshöfer zu publizieren. Wie Billroth betont, möchte er damit „die Sache gern summarisch abthun“, deutlich spürbar ist das Bemühen um ein ausgewogenes Urteil, aber auch die Entschlossenheit, in der Sache selbst nicht nachzugeben. So räumt er einleitend gleich mit dem Vorurteil auf, dass das südliche Klima eine „spezifische Wirkung“ auf Tuberkulose habe; „wohlthätig und durch nichts zu ersetzen“ sei dagegen der „Aufenthalt am südeuropäischen Meergestade für schwächliche Kinder und chlorotische Mädchen im Winter“; die „glänzendsten Erfolge“ würde man jedoch bei Nervenkranken erzielen. Was nun seine Empfehlung für Abbazia betreffe, so „mag das davon kommen, dass ich auf einer Insel (= Rügen, J. S.) geboren bin und am Meere meine Jugend verlebte. So gern ich auch in Italien bin, so ist es doch ein noch angenehmeres Gefühl, im Heimatlande das Gesuchte zu finden und nach alter Gewohnheit fortleben zu können. Dass sich weder Triest noch Fiume zu Kurorten eignen, ist bekannt. Bleibt also das alte, junge Abbazia, das in 14 Stunden von Wien aus bequem zu erreichen ist. Unser Abbazia. Nicht Jedem wird die Landschaft dort so sympathisch sein wie mir. Viele werden enttäuscht bald wieder von dannen fahren; das hängt ja ganz von der Individualität, von Stimmungen, von den Menschen, die man trifft, und von vielen anderen Dingen ab.“

Ausführlich kommt Billroth auf „die größte Schwierigkeit, Abbazia für Fremde bewohnbar zu machen“ zu sprechen, die „Beschaffung von gesundem Trinkwasser“. Es sei jedoch gelungen, im Karst drei Wasseradern abzufangen und deren Wasser in eine „gemeinsame Brunnenstube“ zu leiten, von der aus das kostbare Nass „mittelst einer Dampfmaschine in ein großes, hochgelegenes Reservoir hinaufgepumpt“ und von hier in „das jetzige und die neu zu erbauenden Hotels“ verteilt werde.

Offene Worte findet Billroth für die noch vorhandenen „Übelstände“ im Hotel Quarnero; seine Ausführungen lassen vermuten, dass er in die Planungen für den Ausbau von Abbazia mit einbezogen worden ist und bestens Bescheid weiß: „Das jetzige Hotel Quarnero soll, zumal wenn das neue große Hotel Cherso fertig ist, vorwiegend Sanatorium für Leidende werden, welche einen längeren Aufenthalt in Abbazia nehmen. Zu diesem Zwecke ist der jetzige Esssaal durch eine breite geheizte Wandelbahn mit dem Hause für warme Seebäder verbunden. Das neue, bis zum nächsten Winter bewohnbare Hotel soll mehr für Passanten sein, und wird, wie ich aus den Plänen ersehe, sehr zweckmäßig eingerichtet. Für die Sonn- und Feiertagsbesucher der Extra-Vergnügungszüge wird später, wie auf dem Semmering, eine sogenannte ‚Jubelhalle‘ in einiger Entfernung von den Hotels mit billiger Restauration, Würsteln, Fassbier und Allem, was der Wiener sonst zu seinem Vergnügen braucht, errichtet.“ Noch scheint das Südbahn-Management also entschlossen, das bewährte Semmering-Konzept zur Gänze auch auf Abbazia zu übertragen – ein Vorhaben, das man bald revidieren wird müssen: Die „Extra-Vergnügungszüge“ an die Adria und die „Jubelhalle“ bleiben Utopie, die Gäste Abbazias kommen weiterhin aus dem Adel und dem Großbürgertum, vom Massentourismus muss Abstand genommen werden. Bemerkenswert auch, dass für das zweite große Hotel, wenige Monate vor seiner Eröffnung, noch der Name „Hotel Cherso“ vorgesehen ist – ein Indiz dafür, dass wohl erst jetzt, zu Beginn des Jahres 1885, der Plan gefasst wird, das Kronprinzenpaar stärker in die bereits laufende Abbazia-Kampagne einzubinden. Mit der Zusage Rudolfs und Stephanies, zur Eröffnung des neuen Hotels in die „Winterstation“ zu kommen, haben sich hier neue Perspektiven ergeben, die Südbahn setzt nun mit dem „Kronprinzessin Stephanie“ ganz auf die kaiserliche Familie.

Vorsichtige Annäherung an das Meer: das Bad. Algraphie von Stephanie Glax aus dem Mappenwerk „Abbazia“ (1906).

Der erfahrene Kurort-Kenner Billroth spart denn auch nicht mit konstruktiver Kritik, was Details der Ausstattung und Organisation im Hotel Quarnero betrifft: „Der jetzige Raum für die gemeinschaftlichen Mahlzeiten ist als Table d’hôte-Saal eine Unmöglichkeit. Er muss mit der Wandelbahn zusammen allgemeines Gesellschaftslokal werden, in welchem unter keiner Bedingung geraucht werden darf. Es gehören Tische mit Zeitungen, Journalen und eine Bibliothek hinein, Billard und Spieltische. Die sogenannte Wandelbahn muss in einen Wintergarten umgewandelt werden. Dann wird dieses Gesellschaftslokal mit seinem Ausblicke aufs Meer nicht seines Gleichen haben. Die sämtlichen Zimmer unten rechts vom Eingange, wo jetzt das Lesezimmer und die kleinen Salons für die Separatdiners sind, müssen Restauration werden, wo geraucht werden darf, denn der deutsche Mann setzt sich gern Abends mit einer Flasche guten Weins und mit der Zigarre zu Anderen zum Plausch zusammen. Der Table d’hôte-Saal muss nach oben verlegt werden, wo auch außer der Table d’hôte-Zeit (1/2 2 und 6 Uhr) gefrühstückt und à la carte gespeist werden kann und wo nie geraucht werden darf. Der große Saal in der Villa Angiolina mit seiner Terrasse muss zum Café werden; an die Stelle des unnützen Podiums gehört ein nobles Buffet. Es wäre sehr wünschenswerth, dass die erwähnten Veränderungen bald eintreten; denn es ist eine Illusion, dass sich diese Verhältnisse durch den Bau des neuen, großen Hotels ändern werden, weil dasselbe aus lokalen Gründen nie durch einen gedeckten Gang mit dem Hotel Quarnero verbunden werden kann.“

Drei Jahre später wird der britische Entdeckungsreisende Sir Richard Francis Burton ähnliche Forderungen erheben (siehe unten); auch dessen Wunsch nach einem professionellen Hotelmanagement nimmt Billroth schon vorweg: „Es fehlt ein im großen Style durchgebildeter Maître d’hôtel, der vom Buffet aus wie in den großen Schweizer Hotels in Frack und weißer Halsbinde die Table d’hôte (sie mag aus 2 oder 40 Personen bestehen) dirigiert und jedes kleinste, formelle Versehen sofort bemerkt und behebt. Jetzt sind nur Österreicher, Ungarn, Polen und Berliner im Hotel, die sich in die sogenannte Gemütlichkeit der Menage fügen. Separatdiners sollten nur außerhalb der Table d’hôte-Zeit und theurer servirt, wenn sie nicht mehr Gänge haben als die Table d’hôte, weil sie besonderes Service brauchen.“ Für einen „europäischen Kurort“, wie er angestrebt sei, müsse man sich eben in die „internationalen Sitten“ fügen und offensichtliche Fehler vermeiden, dazu gehörten etwa das der „chaotische Zustand“ an der table d’hôte oder die Beleuchtung der Hotelkorridore durch Petroleumlampen (siehe dazu auch Kapitel „Kuralttag mit grantigem Helden“).

Eingedenk seiner Aufgabe, Abbazia als neues Reiseziel zu propagieren, kommt Billroth auch auf die Preise zu sprechen und holt dazu, rechtfertigend, weit aus: „In jedem Ort der Welt, Petersburg, London, Nizza, Monte Carlo nicht ausgenommen, kann man als Fremder bei gleichen Ansprüchen billiger leben als in Wien. Man zahlt im Hotel Quarnero 16 – 18 fl. für ein kleines, 26 – 28 fl. für ein großes Zimmer per Woche; für die Verköstigung im Abonnement 4 fl. Eine eigentliche Pension, d. h. Pauschalbeträge für Wohnung und Verköstigung zusammen, kann es dort so lange nicht geben, als das Hotel von der Südbahn direkt verwaltet wird und der (sic!) Restaurant für sich arbeitet. Das wäre auch noch zu bessern. Man muss für Wohnung, Beköstigung, Erleuchtung, Vino nostrano, Service etwa täglich 10 fl. rechnen, was ja der Fremde in Wien, wenn er behaglich, aber dabei bescheiden leben will, für die gleichen Bedürfnisse auch aufwenden muss. Viel billiger kann man es in Abbazia unter den gegebenen Verhältnissen nicht verlangen.“

So kritisch Billroth in manchen Details ist und so bereitwillig er auch einräumt, dass es „noch viel in Abbazia zu thun gibt“, so entschieden hält er an seiner großen Vision fest: dass Abbazia „einen Weltruf begründen“ werde. Voraussetzung dafür sei der Bau einer Uferpromenade und das Anlegen entsprechender Straßen – damit revidiert er seine unbedachte Behauptung von den „trefflichsten Straßen“ im Hanslick-Brief –, aber auch die Errichtung eines Fußweges hinauf auf den Monte Maggiore und einiger mit Bänken versehener Schutzhäuser entlang dieses Pfades.

Billroth schließt seinen „offenen Brief“ an den Herrn Dr. Wittelshöfer mit einer persönlichen Impression, die verrät, dass der Pionier der Bauchchirurgie, der eben mit einer „Modifikation“ der Magenresektion die Fachwelt beeindruckt hat, auch ein feiner Genießer ist: „Wer an einem sonnigen Dezembertag in Moschenizza in lustiger Gesellschaft im Freien Risotto, Scampi und Maroni arostiti mit dem feurigen Wein von Ika gefrühstückt hat, das herrliche Landschaftsbild der Ufer des Quarnero vor sich, der wird meine Liebhaberei für diesen südlichen, heimlichen Winkel unseres herrlichen Landes begreifen. Ich wünsche Ihnen gleich fröhliche, erfrischende Tage, wie ich sie in unserem Abbazia verlebt habe.

Ihr Th. Billroth“

Villa am Meer bei Abbazia. Gemälde von Lea von Littrow, um 1912. © Galerie Kovacek & Zetter, Wien.

Theodor Billroth bleibt Abbazia buchstäblich bis zum Tode treu: Er stirbt hier am 6. Februar 1894 an Herzversagen. Seine Verdienste bleiben unvergessen: Am 26. Oktober 1907 wird die Gedenktafel für Theodor Billroth enthüllt, Julius Glax würdigt in seiner Rede noch einmal die Bedeutung des Chirurgen für den Aufstieg Abbazias, als Freund Friedrich Schülers, des Gründers der Österreichischen Riviera, habe er seine ganze Aufmerksamkeit, seine Liebe und seine Sorgen dem jungen Abbazia gewidmet.

Schon 1890 können Josef Rabl und Anton Silberhuber in ihrem Führer Wintercurort und Seebad Abbazia stolze Bilanz ziehen: „Und so sind denn für die Gestade des heiligen Jacob neue Tage des Glanzes erschienen. Tage eines beispiellosen, fast märchenhaften Aufschwunges, dessen segensreiche Consequenzen sich nicht alleine auf die Küste, sondern allmälig auch auf andere Theile des so traurig-verarmten, aber an eigenthümlichen Naturschönheiten überreichen Istriens erstrecken dürften.

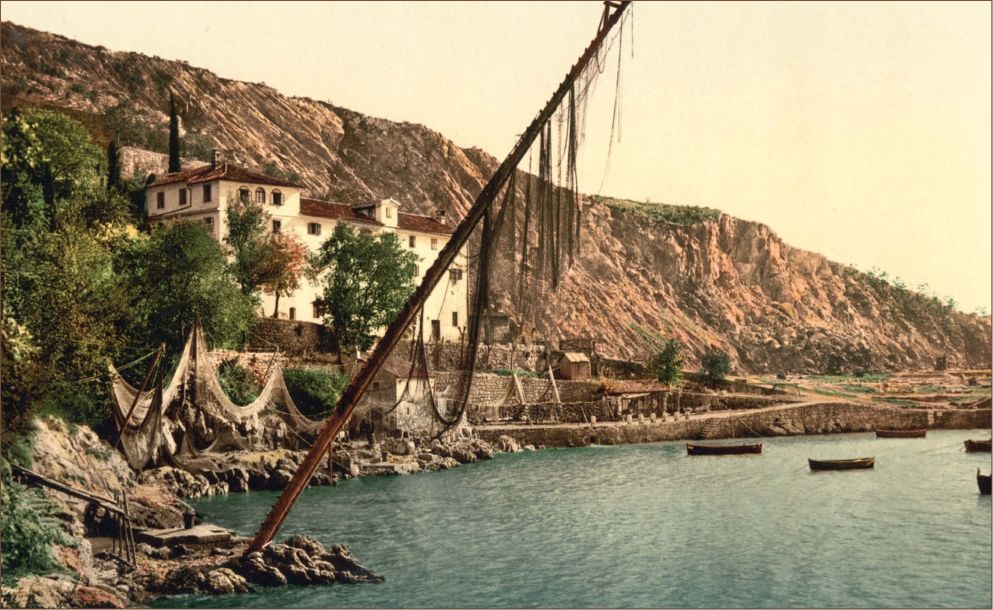

Die Bucht von Preluca, einst berühmt für den Thunfischfang. Photochromdruck, um 1890. Die steil aufgerichtete „Leiter“ diente den Fischern als „Beobachtungsstation“ – von ihnen aus spähten sie nach der Ankunft eines Thunfischzuges. Gefangen wurden die Thunfische in großen Netzen, genannt „Tonnara“.

Die Geschichte der Menschheit aber wird die Schöpfung von Abbazia als eine humanitäre und civilisatorische That feiern, und den Namen ihres Urhebers, des General-Directors Friedrich Schüler, der Unvergänglichkeit überliefern.“

Volosca mit der zweitürmigen Jesuitenkirche, die Theodor Billroth so gar nicht ins südländische Bild passen wollte.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.