- -

- 100%

- +

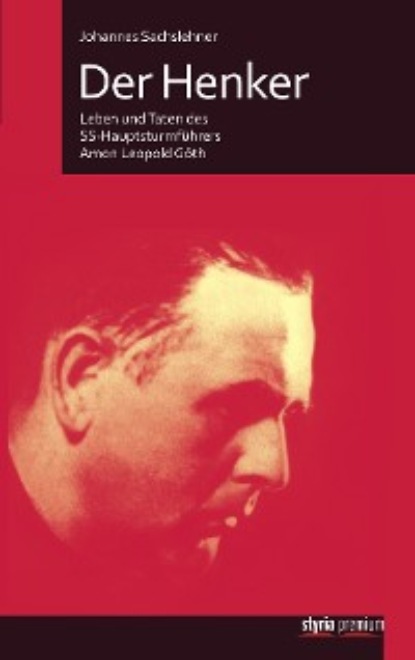

Inzwischen hat die Verlagsbuchhandlung Franz Amon Göths auch verlegerisch Fuß gefasst; 1926 gelingt mit dem von J. Viktor Kowalewski herausgegebenen Band Vergewaltigte Menschen. Blätter aus dem Felde und der Kriegsgefangenschaft ein erster großer Erfolg. Der heroisierende Blick zurück auf die Opferjahre des Ersten Weltkrieges hat nun Konjunktur und wird zu einem Haupttema des kleinen Programms.

Was Göth bei den „Hahnenschwänzlern“ fehlen mag, ist die Radikalität antisemitischer Äußerungen, wie er sie von den Jungnazis her gewohnt ist, dazu kommt die Zerstrittenheit der Heimwehrführer untereinander – im Vergleich zu Männern wie Walter Pfrimer oder Ernst Rüdiger Starhemberg mag Adolf Hitler tatsächlich als Lichtgestalt erscheinen. Mony erinnert sich wieder an seine alten Freunde von den Hakenkreuzlern und beginnt sich allmählich neu zu orientieren: Wohl schon 1929 ist er wieder im Umfeld der Nazis zu finden, noch allerdings nur als Sympathisant. Möglicherweise hängt auch sein Aufenthalt in der Marktgemeinde St. Andrä-Wördern im April und Mai 1930 mit dieser politischen „Neuorientierung“ zusammen. Im Meldebuch des kleinen Ortes an der Donau trägt sich der 21-Jährige, der bis dahin immer beim Vater in der Mollardgasse gemeldet gewesen ist, als „Privatbeamter“ ein, als Wohnadresse gibt er die Sackgasse 5 an – der Verdacht liegt nahe, dass Göth diese Tarnung benutzt, um ungestört seine Kontakte in die Szene pflegen zu können. Indiz dafür ist nicht zuletzt die Tatsache, dass er sich auch in späteren Jahren, etwa 1935, wiederholt in St. Andrä-Wördern aufhält.

Das Thema Steirischer Heimatschutz erledigt sich schließlich von selbst. Im Sommer 1930 steuert die Führungskrise der Heimwehren einem neuen Höhepunkt zu. Am 2. September 1930 wird Starhemberg auf einer Tagung aller Landesleiter in Schladming zum „Bundesführer“ der Heimwehren gewählt, gleichzeitig schafft die NSDAP bei den Reichstagswahlen vom 14. September 1930 den Sprung zur zweitstärksten Partei Deutschlands. Für zahlreiche Angehörige des Heimatschutzes ein klares Signal, das Lager zu wechseln und zu den Nazis zu gehen – sie trauen Starhemberg nicht mehr, der ihre Überzeugungen „verraten“ hat: den Kampf für den „Anschluss“ und den Sturz der Bundesregierung. Auch für Mony ist das Maß jetzt voll – am 13. Mai 1931 tritt er der Ortsgruppe Margareten der NSDAP bei; er erhält die Mitgliedsnummer 510.764. Da er im 6. Bezirk gemeldet ist, überweisen ihn die überkorrekten Parteigenossen aus Margareten bald darauf an die Ortsgruppe Mariahilf, wo er als „politischer Leiter und als SA-Mann“ erste Funktionen im Kreis der braunen Kämpfer übernehmen darf – Mony bekommt das wichtige Gefühl vermittelt, dass er hier tatsächlich gebraucht wird.

Von der SA ist der Weg zur SS für ihn nicht mehr weit: Auf einer Versammlung beeindruckt ihn das forsche Auftreten der SS-Recken so sehr, dass er sich sofort zur Mitgliedschaft in Himmlers Totenkopf-Truppe entschließt; auf seinem SS-Ausweis prangt von nun an die Nummer 43.673. Seinen „Dienst“ versieht er beim Trupp „Deimel“, einer Teilformation des SS-Sturms „Libardi“; offensichtlich zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten, denn im Jänner 1933 wird er zum Stab der 52. SS-Standarte versetzt. Hier überträgt man ihm die „Geschäfte“ eines Adjutanten des Stabsführers und betraut ihn zusätzlich noch mit den Agenden eines „Motorstaffelführers“. Als Inhaber der Kraftfahrzeugführerscheine 1, 2, 3 und 4 und begeisterter Automobilist ist Göth für diesen Posten die ideale Besetzung.

Ein „Dienstleistungszeugnis“ von 1941 bescheinigt ihm, dem „vorbildlichen SS-Kamerad“, sicherlich zu Recht „große Verdienste“ um die Partei.

„Blutopfer“, Illegalität und erste Ehe

Die Machtergreifung Hitlers in Deutschland am 30. Jänner 1933 löst unter seinen Anhängern in Österreich enorme Euphorie aus. Ungeduldig drängen sie, die so ganz „deutsch“ fühlten, auf den „Anschluss“ und die sehnsüchtig erwartete „Heimkehr ins Reich“; entschlossen verstärken sie ihre Aktivitäten. Göth, jetzt 24 Jahre alt, ist mit ganzem Herzen bei der Sache. Im Mai 1933 wird er zum SS-Scharführer befördert. Kryptisch äußert er sich in seinem später verfassten „Lebenslauf“ über die damalige Tätigkeit: „Nach dem Parteiverbot erhielt ich vom damaligen Führer der 52 SS Stand. den Auftrag im Rahmen der 52 SS Stand. die notwendigen Maßnahmen zu organisieren. In Ausübung dieses Auftrags musste ich im Juli 1933, da ich von den öst. Behörden wegen Sprengstoff– verbrechens gesucht wurde, ins Reich flüchten.“

Während einer „Dienstfahrt“ mit der SS-Standarte 11 hat Göth bei Drosendorf im Waldviertel einen Unfall und wird schwer verletzt. In einem Fragebogen zur „Erhebung zwecks Vorprüfung der Anwartschaft für die Zuteilung eines Antragscheines zum Erwerb des Blutordens“, datiert mit 19. Februar 1939, gibt Göth die näheren Umstände dieses Unfalls an: „Absturz des Wagens, 2 Tote und 28 Schwerverletzte blieben unter dem Wagen. Bei den Bergungsarbeiten, obwohl schwer verletzt, stürzte ich nochmals und zog mir weitere schwere Verletzungen zu.“ Obwohl Verletzungen aus einem Unfall keine Anwartschaft auf Verleihung des Blutordens begründen, wird ihm daraufhin ein Antragschein zugeteilt – der Beginn eines bürokratischen Hürdenlaufes durch die Parteistellen, der letztlich erfolglos bleiben sollte.

Im Sommer 1933, wohl Ende Juli, Anfang August, nach den Sprengstoffanschlägen der Nazis in Krems und dem daraufhin ausgesprochenen Verbot der NSDAP und ihrer Organisationen, flüchtet Göth nach München. Die österreichischen Behörden haben ihn zur Fahndung ausgeschrieben: „Privatbeamter“ nennt ihn das Zentralpolizeiblatt vom 19. Juli 1933 und erwähnt als besondere Kennzeichen einen „kleinen englischen Schnurrbart“, eine Rissnarbe im Gesicht – wohl vom Unfall in Drosendorf – und seinen „lässigen Gang“. Nach Göth wird gesucht, weil man in ihm einen der Hintermänner der Sprengstoffattentate im Frühsommer 1933 vermutet. Man weiß, dass er Führer der „Motorstaffel der SS Niederösterreich“ ist und in der Mollardgasse 34 gemeldet war.

In München findet Göth Unterschlupf bei einem gewissen Josef Stehberger in Neubiberg, Wotanstraße 7. Stehberger ist Doggenzüchter und freundet sich mit dem jungen, aufgeweckten Nazi aus Österreich rasch an. Hier findet man für ihn eine neue Aufgabe: den Schmuggel von „Sende-Geräten“ nach Österreich, anschließend ist er als Kurier im Einsatz, wird aber bereits im Oktober 1933 von der österreichischen Polizei gestellt und in Haft genommen. Aus Mangel an Beweisen gegen ihn lässt man ihn zu Weihnachten 1933 wieder laufen.

Das gefährliche Treiben ihres Sohnes ist den Eltern inzwischen nicht mehr ganz geheuer. Um ihn auf andere Gedanken zu bringen, verfallen sie auf eine etwas unkonventionelle Idee. Sie präsentieren ihm eine junge Frau, die bereit ist ihn zu heiraten: Olga Janauschek, von Beruf Bankbeamtin, geboren am 17. Jänner 1905 in Wien, also beinahe vier Jahre älter als er. Mony nimmt diesen Vorschlag erstaunlich gelassen zur Kenntnis und willigt ein. So beginnen, als er im Dezember 1933 nach Hause kommt, die Hochzeitsvorbereitungen; die Eltern sorgen für ein großes Fest: Am 7. Jänner 1934 heiraten in der Karlskirche Mony und Olga Leopoldine Janauschek. Trauzeugen sind die Väter Amon Franz Göth und der 1878 in Graz geborene „Lohnfuhrwerker“ und Autobusunternehmer Rudolf Janauschek aus Waidhofen an der Thaya.

Göth hat seinen Eltern nachgegeben; rasch zeigt sich aber, dass er sich mit Olga nicht versteht. Dazu kommt, dass es ihn wieder zu seinen Kameraden bei der SS zieht – von einer harmonischen Partnerschaft kann also keine Rede sein; bald steht die Scheidung zur Diskussion. Das Frühjahr 1936 wird zur kritischen Phase, dies umso mehr, als am 5. März 1936 Mutter Bertha Göth an Brustkrebs stirbt. Für Vater und Sohn Göth ist das ein schwerer Schlag – beide sind nun gefordert: Es gilt den persönlichen Verlust zu verarbeiten und es gilt den Verlag und die Buchhandelsgeschäfte weiterhin wirtschaftlich erfolgreich zu führen. Mony zeigt Entschlossenheit und will dem Vater demonstrieren, wie man das Bücherverkaufen richtig anpackt: Mit den neu erschienenen Bücher unter dem Arm marschiert er in Cafés und Bars, wo er sie vom Tisch weg an Gäste verhökert. Eine kleine Anekdote aus diesen Tagen weiß Tochter Monika zu erzählen: Göth sitzt wieder einmal im Kaffeehaus und will Bücher verkaufen. Da kommt er mit einer attraktiven rothaarigen Dame ins Gespräch, beide unterhalten sich bestens – bis ihm ein Freund an die Schulter tippt und zuflüstert, dass die Frau Jüdin sei. Göth dreht sich sofort wortlos um und lässt die Frau einfach stehen – mit Juden darf er nicht verkehren.

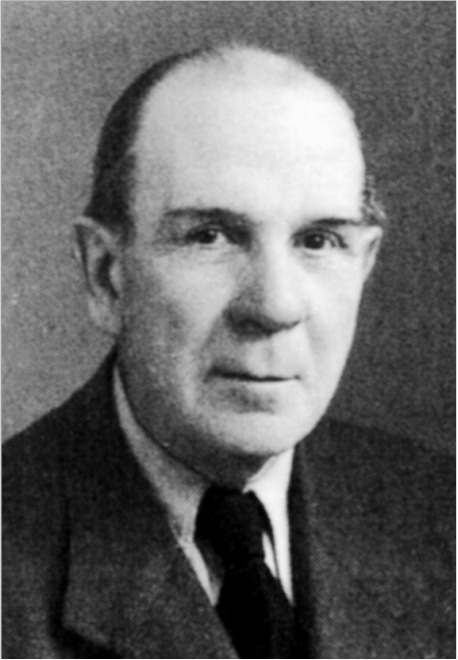

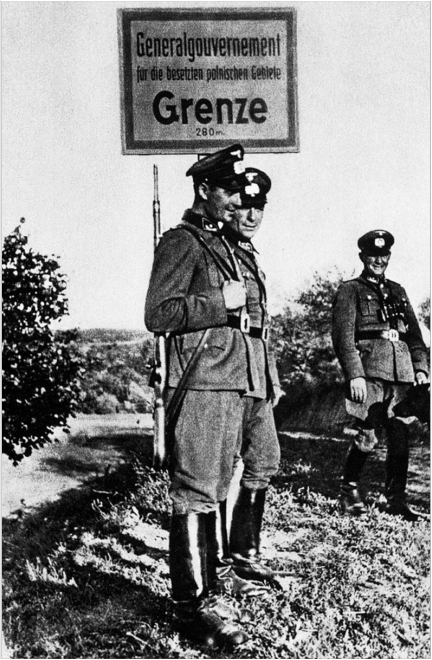

Ein charmanter Wiener Gentleman mit besten Manieren: Amon Göth in den dreißiger Jahren

Am 6. Juli 1936 wird am Amtsgericht Margareten ein „Versöhnungsversuch“ unternommen. Der Versuch bleibt „fruchtlos“; beide Ehepartner akzeptieren, dass für 15. Juli neuerlich eine Tagsatzung im Bezirksgericht Margareten anberaumt wird, bei der die Scheidung ausgesprochen werden soll. Vor Ort ist auch ein zu diesem Zeitpunkt noch wenig bekannter Jurist namens Arthur Seyß-Inquart, er hat die Rechtsvertretung von Olga Göth übernommen. Interessant ein Vermerk im Protokoll zu diesem Versöhnungsversuch: In der Rubrik „Beruf“ hat man zu Göth „Autohändler“ vermerkt, bei Religion steht das vertraute „rk.“ Als Adresse wird die Schelleingasse 12 im IV. Bezirk genannt – unter dieser Adresse war Göth jedoch nie offiziell gemeldet; als Wohnsitz nennt das Wiener Melderegister für die Zeit vom 25. Jänner bis zum 3. Oktober 1936 die Kettenbrückengasse 18.

Am 15. Juli 1936 erfolgt die Scheidung von „Tisch und Bett“ von Olga Janauschek, die später einen Anton Wreßnig heiraten und 1943 nach Leoben in der Steiermark übersiedeln wird. Rechtskräftig wird der Beschluss des Amtsgerichts erst am 17. September 1938, also nach dem „Anschluss“. Wohl auf Drängen der Eltern hat Göth auch eine kirchliche Scheidung beantragt; nun macht er vermutlich geltend, keinen ausreichenden „Ehewillen“ besessen zu haben. Mit Urteil des Erzbischöflichen Diözesangerichtes vom 12. Dezember 1940, Zahl 2886/54, wird die Ehe „im Sinne des Can. 1086, § 2 CIC defectus consensus im kirchlichen Bereich für ungültig erklärt“; am 12. September 1941 bestätigt schließlich auch das Metropolitangericht Salzburg diesen Spruch mit der Begründung: „Can. 1987 kommt zur Anwendung.“

Das Verkaufen von Büchern bietet wenig Abenteuerliches und so macht sich Göth bald wieder auf den Weg nach Westen, auf in Richtung „Drittes Reich“. Am 3. Oktober 1936 meldet er sich von der Kettenbrückengasse 18 nach „Vorarlberg“ ab und bleibt unbekannten Aufenthalts. Im Sommer 1937 taucht er in München bei seinem alten Kameraden Stehberger auf, die Meldekarte im Stadtarchiv München, datiert vom 16. Juli 1937, nennt als Aufenthaltszweck „beruflich“; tatsächlich scheint er wieder als SS-Funktionär aktiv zu sein, denn erstmals bekommt er nun Probleme mit einem Vorgesetzten von der SS: SS-Oberführer Alfred Bigler, Chef des SS-Abschnitts VIII Linz, stellt ihn auf Grund „ernster Differenzen“, wie Göth in seinem „Lebenslauf“ einräumt, sogar außer Dienst. Bigler, um zehn Jahre alter als Göth, verlässt die SS auf eigenen Antrag mit Ende Oktober 1936; Göths Beschwerden, die er gegen seine Entlassung einbringt, sind damit gegenstandslos.

GESCHÄFTE MIT DEM VATER

Der „Anschluss“ im März 1938 bringt endlich die ersehnte Wende: Göth kehrt nach Wien zurück. Am 15. Juni 1938 füllt er den „Personal-Fragebogen zum Antragschein auf Ausstellung einer vorläufigen Mitgliedskarte und zur Feststellung der Mitgliedschaft im Lande Österreich“ aus. Darin gibt er an, dass sein Parteimitgliedsbuch bei der Ortsgruppe Thalkirchen-München „erliege“; sowohl an die Ortsgruppe in Thalkirchen als auch an die Ortsgruppe Mariahilf habe er regelmäßig die Parteibeiträge bezahlt. Und immerhin kann er darauf verweisen, wegen „illegaler nationalsozialistischer Betätigung“ bestraft worden zu sein: mit „Untersuchungshaft, die nach ergebnislosem Verfahren als Haft verlängert wurde (Staatspolizei & Sicherheitsbüro)“.

Am 13. Oktober 1938 probiert es Mony, begünstigt durch das nun geltende deutsche Eherecht, noch einmal. Er schließt vor der Bezirkshauptmannschaft Mariahilf mit Anna (Anny) Geiger die Ehe. Anny ist Tirolerin, geboren am 19. September 1913 in Innsbruck, und eine Frau so ganz nach dem Geschmack Göths: keine langweilige Stubenhockerin, sondern eine echte Sportskanone, die im Sattel eines Motorrads ebenso zu Hause ist wie am Volant eines BMWs. Mony hat sie bei einem Motorradrennen kennen gelernt; glaubt man den Angaben Göths in einem Fragebogen der SS, so erfolgte die Verlobung bereits am 7. März 1936 – also noch vor der Scheidung von Olga Janauschek und zwei Tage nach dem Tod der Mutter. Anny Geiger erfüllt ohne Zweifel die strengen Normen, die die SS den Frauen ihrer auserwählten Recken vorschreibt – ein perfektes Paar der nun angebrochenen „neuen Zeit“.

Wie es von einem Angehörigen der SS erwartet wird, tritt Göth im Herbst 1939 aus der römisch-katholischen Kirche aus und bezeichnet sich von nun an mit der im Kameradenkreis gängigen Worthülse als „gottgläubig“.

Gleich nach der Hochzeit ist die Familie darum bemüht, auch die wirtschaftlichen Grundlagen für das junge Paar neu zu ordnen. Am 2. Juli 1937 hat Franz Amon Göth seinen Verlag als Einzelunternehmen in das Handelsregister eingetragen; nun wandelt man den Verlag in eine Offene Handelsgesellschaft um, in die Mony am 1. Jänner 1939 als Gesellschafter eintritt. „Betriebsgegenstand“ ist zu diesem Zeitpunkt erstaunlicherweise noch immer der Buch- und Kunsthandel, der sich „auf den Versand von Büchern religiösen Inhaltes und von solchen, die patriotische Themata behandeln, ferner von Heiligenbildern (…), sowie von patriotischen Bildern unter Ausschluss des Ladengeschäftes“ konzentriert.

Die Ereignisse des Jahres 1939, vor allem der Ausbruch des Krieges, führen rasch zu einem Umdenken: Religion ist in den Tagen des Blitzkriegs nicht mehr opportun; jetzt haben Jubelschriften über die glorreichen Siege der Wehrmacht Konjunktur. Vater und Sohn Göth entschließen sich daher zu einer Auflösung des Handels mit religiösen Produkten und konzentrieren sich nun wieder auf die Verlagstätigkeit und den Verkauf von aktuellen Militaria, wobei man auf das altbewährte Vertriebsmodell setzt: Direktverkauf durch Vertreter gegen Ratenzahlung. Im Herbst 1941 sind es bereits an die 100 Vertreter, die für die Göths tätig sind: 25 in der „Ostmark“, 23 in den Sudetengebieten und 55 im „Altreich“, wobei letztere der „Verkaufsorganisation“ des in Berlin-Charlottenburg ansässigen „Generalvertreters“ Paul Gerhard Engelbert angehören.

Der Gesellschaftsvertrag sieht vor, dass Mony zwar nicht an den Vermögenswerten, dafür aber an Gewinn und Verlust zu je 50 Prozent beteiligt sein soll; Vater Göth legt die alte Konzession zurück und erwirbt eine neue für die Verlagstätigkeit und den Vertrieb ohne Ladengeschäft; das Unternehmen firmiert nun als „Verlag für Militär- und Fachliteratur A. Franz Göth & Sohn“. Als Mitgesellschafter in der väterlichen Firma kann sich Mony mit einem gewissen Recht nun tatsächlich als „Verleger“ bezeichnen. Mit dem noch schnell für das Weihnachtsgeschäft 1939 produzierten Prachtband Der große deutsche Feldzug gegen Polen. Eine Chronik des Krieges in Wort und Bild, herausgegeben „im Einvernehmen“ mit Heinrich Hoffmann, dem Reichsbildberichterstatter der NSDAP, und einem Geleitwort von Generaloberst von Reichenau landet man gleich einen ersten „Bestseller“; 1940 druckt man eine zweite Auflage. Zu einem Erfolg wird auch Konrad Leppas „Heldenbuch“ Die Sudetendeutschen im Weltkriege 1914 – 18, das 1940 erschien und ebenfalls zwei Auflagen erlebt.

Die Neuausrichtung des Verlags macht sich also bezahlt, die Göths verdienen gut: Der durchschnittliche Jahresumsatz bewegt sich bei beachtlichen 1,5 Millionen Reichsmark und kann bis 1944 in dieser Höhe gehalten werden. Bereits 1941 steht man daher vor der Frage, wie die Gewinne aus dem Verlagsgeschäft sinnvoll investiert werden könnten, und da verfällt Amon Franz Göth, wohl auch von Mony dazu gedrängt, auf die Idee, sich an einer Druckerei zu beteiligen – ein nahe liegender Gedanke, kann man so doch die Produktionskosten der Bücher entsprechend regulieren; gleichzeitig soll die Druckerei von den Aufträgen des Verlags profitieren.

Glückliche Tage: Hochzeit mit Anny Geiger im Oktober 1938

Amon Franz Göth entscheidet sich schließlich für eine Teilübernahme der Hermes Druck- und Verlagsanstalt AG. Dieses Unternehmen ist 1921 als Druck- und Verlagsanstalt Melantrich AG gegündet worden, der Firmensitz befindet sich im neunten Bezirk in der Pramergasse 6; leitendes Vorstandsmitglied ist ein gewisser Franz Opatril. Man ist sich schnell handelseinig: Vater und Sohn Göth übernehmen nicht nur ein beträchtliches Aktienpaket, sondern kaufen auch gleich die Druckmaschinen, das Setzmaterial und die Lagerbestände der Hermes AG. Der SS-Offizier Amon Göth ist damit, wenn man so will, auch zum Druckereibesitzer avanciert.

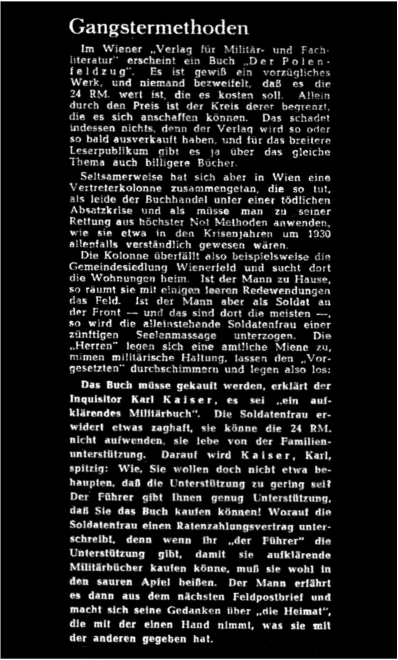

Die Geschäftspraxis der Göth-Vertreter, das aggressive „Hineinverkaufen“, ruft allerdings bald auch Kritik und Beschwerden hervor; die Wellen schlagen hoch in der Branche. Gutachten werden eingeholt, die Betriebsräume in der Mariahilfer Straße 105 einer Prüfung unterzogen. Von einem „Geschwür“ ist in einem Schreiben der Reichsschrifttumskammer an die Wiener Landesleitung der RSK die Rede, das „mit Stumpf und Stiel, ohne Rücksicht auf Firma oder Namen des Betreffenden, ausgebrannt werden muss“. Hugo Heineke, der Leiter der Fachgruppe Reise- und Versandbuchhandel in der Reichsschrifttumskammer, zitiert Vater Göth am 26. Oktober 1942 zu sich nach München. In dem mehrstündigen Gespräch mit Heineke muss er eingestehen, dass ihm „die Dinge über den Kopf gewachsen sind“, nicht zuletzt, wie er betont, durch den „Druck“, den sein Sohn auf ihn ausübe, um eine „Erweiterung der Firma nach jeder Richtung durchzuführen“. Amon Franz Göth gelobt eine entsprechende Besserung, vor allem eine genaue Kontrolle seiner Vertreter. Wie diese arbeiten, schildert anschaulich ein Beitrag vom September 1942 im SS-Organ Das schwarze Korps. Unter dem Titel „Gangstermethoden“ heißt es da über den Vertrieb des Feldzuges gegen Polen, eines Buches, das immerhin 24 Reichsmark kostet: „Die Kolonne überfällt also beispielsweise die Gemeindesiedlung Wienerfeld und sucht dort die Wohnungen heim. Ist der Mann zu Hause, so räumt sie mit einigen leeren Redewendungen das Feld. Ist der Mann aber als Soldat an der Front – und das sind dort die meisten –, so wird die alleinstehende Soldatenfrau einer zünftigen Seelenmassage unterzogen. Die, Herren‘ legen sich eine amtliche Miene zu, mimen militärische Haltung, lassen den, Vorgesetzten‘ durchschimmern und legen also los: Das Buch müsse gekauft werden, erklärt der Inquisitor Karl Kaiser, es sei ein, aufklärendes Militärbuch‘. Die Soldatenfrau erwidert etwas zaghaft, sie könne die 24 RM nicht aufwenden, sie lebe von der Familienunterstützung. Darauf wird Kaiser, Karl, spitzig: Wie, Sie wollen doch nicht etwa behaupten, dass die Unterstützung zu gering sei? Der Führer gibt Ihnen genug Unterstützung, dass Sie das Buch kaufen können! Worauf die Soldatenfrau einen Ratenzahlungsvertrag unterschreibt, denn wenn ihr, der Führer‘ die Unterstützung gibt, damit sie aufklärende Militärbücher kaufen könne, muss sie wohl in den sauren Apfel beißen. Der Mann erfährt es dann aus dem nächsten Feldpostbrief und macht sich seine Gedanken über, die Heimat‘, die mit der einen Hand nimmt, was sie mit der anderen gegeben hat.“

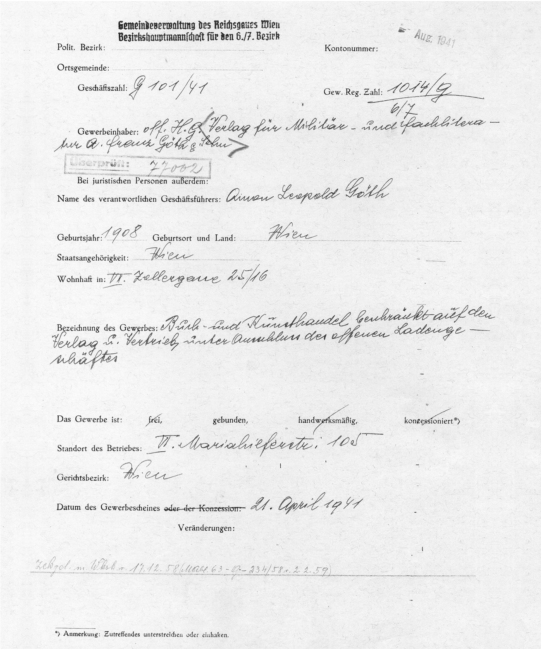

Der Gewerbeschein vom 21. April 1941 schreibt es fest: Amon Göth ist Geschäftsführer im Verlag des Vaters.

Selbst das SS-Magazin „Das Schwarze Korps“ widmet den Vertriebsmethoden des Göth-Verlages einen kritischen Beitrag.

Vater Göth, der für Mony den Kopf hinhalten muss, zieht die Konsequenzen: Er verzichtet auf die bereits bei der Reichsschrifttumskammer beantragte Aufstockung seiner Vertretermannschaft auf 300 Mann und sorgt in der Folge für eine rigorose Überprüfung seiner Vertreter – der schlechte Ruf bleibt dem Göth’schen Unternehmen allerdings erhalten.

IM INNEREN KREIS DER MÖRDER

Im Juli 1939 wird dem Ehepaar Göth Sohn Peter geboren, das Glück der jungen Familie scheint vollkommen. Dann folgt am Abend des 9. Februars 1940 der tiefe Fall: Anny und Mony sind an diesem verhängnisvollen Tag für einige Stunden weg, als sie zurückkommen, ist Peter bereits tot – hilflos erstickt an den Folgen einer Diphtherie-Infektion.

Am 5. März 1940, knapp einen Monat nach dem tragischen Tod seines Sohnes, meldet sich Göth, der seit 1938 der in Wien stationierten 11. SS-Standarte „Planetta“ angehört, bei der Wiener Ergänzungsstelle der Waffen-SS zum Dienst; wenige Tage später, am 9. März 1940, verlässt Göth seine Familie und geht ins oberschlesische Industriegebiet, das die Nazis nach der Eroberung Polens dem „Reich“ eingegliedert haben. Er rückt ein zu einem Sonderkommando des Reichsführer-SS, und zwar wird er Verwaltungsführer in Kattowitz bei der „Einsatzführung Ost Oberschlesien“; in der Friedrichstraße 20 bezieht er privat ein Zimmer. Sein erster Dienstort ist jedoch Teschen (Ciezsyń) an der polnisch-tschechischen Grenze, eine Stadt, in der 22 Jahre nach dem Untergang der Habsburgermonarchie die Welt des Doppeladlers noch immer gegenwärtig ist. Sein Vorgesetzter in Teschen ist SS-Obersturmbannführer Franz Weilguny; die Aufgaben sind vorerst wenig spektakulär – so stellt es Göth zumindest in seiner Aussage vor dem Krakauer Untersuchungsrichter dar: Er sei mit der „Registrierung“ von Pferden und anderen Tieren beschäftigt gewesen.

Amon Leopold Göth ist nunmehr ein Auserkorener in der schwarzen Uniform mit dem Totenkopf, ein Gefolgsmann des Rassenmystikers Heinrich Himmler, in dessen Auftrag er an der Errichtung der „Neuen Ordnung“ Europas mitwirkt. „Volkstumsarbeit“ nennen die Nazis ihren wahnwitzigen Bestrebungen, Menschen kreuz und quer durch Europa zu verschieben, und die Umsiedlung der „Volksdeutschen“ ist sein erstes Arbeitsgebiet, seine Anlaufstelle das Büro der „Volksdeutschen Mittelstelle“ in Kattowitz. Diese Parteidienststelle der NSDAP, gegründet 1935, wird von Himmlers SS systematisch unterwandert; der Reichsführer-SS will seine Hände im Spiel haben, wenn es um das Schicksal der so genannten „Volksdeutschen“ geht. Geleitet wird die kurz „Vomi“ genannte Institution seit 1937 von SS-Obergruppenführer Werner Lorenz, dem Sohn eines pommerschen Gutsbesitzers, der dafür Sorge trägt, dass auch Wiener SS-Männer in den „Sonderkommandos“ arbeiten.

Mony bringt die besten Voraussetzungen für eine steile, erfolgreiche Karriere in der SS mit: Er verkörpert den Typus des jungen, intelligenten, sportlichen „Machers“, er ist ehrgeizig bis zur Selbstaufgabe, aggressiv und skrupellos, wenn es um die Erreichung eines Ziels geht. Er ist ein hervorragender Organisator, bereit, die alte Welt zu zerstören, um eine neue zu erschaffen. Er fühlt sich als „Revolutionär“ und Auserwählter vor der Geschichte, dem es beschieden ist, mitzuwirken an der Errichtung dieser neuen Ordnung. Und er ist bereit die alten Werte seiner katholischen Kindheit dafür hinzuwerfen. Er ist bereit zu töten. Nicht, weil er die Juden, Polen oder „Zigeuner“ so abgrundtief hasst, sondern weil das Töten in der Welt der SS-Männerelite an sich zu einem neuen Wert geworden ist: Wer nicht „hart“ genug ist, um zu töten, kann im Kreis der Kameraden keine Führungsaufgaben übernehmen. Mony zeigt es allen: Auch ein Wiener Gentleman hat diese Härte, ja, er übertrumpft alle!