- -

- 100%

- +

Am 10. September 1940 kommt Göth aus Teschen für einige Tage nach Wien; der SS-Scharführer zieht es merkwürdigerweise vor, nicht bei der Familie zu wohnen, und steigt im Palace Hotel in der Mariahilfer Straße 99, unweit des Verlages, ab. Bereits am 15. September verlässt er das Palace wieder und kehrt zurück nach Teschen; wenig später wird er der Grenzstadt für immer den Rücken kehren und nach Kattowitz in die Zentrale der Vomi gehen. Das SS-Personalhauptamt würdigt seine Verdienste: Im Jänner 1941 avanciert er zum SS-Oberscharführer.

Bereits bei seinem Wien-Aufenthalt im September muss er es gewusst haben: Seine Frau ist wieder schwanger; am 30. März 1941 wird Tochter Ingeborg geboren. Als ihm Anny telegrafiert: „Es ist ein Mädchen geworden“, telegrafiert Göth, der sich einen Sohn gewünscht hat, zurück: „Bitte telegrafiere, was es wirklich geworden ist.“ Anny antwortet: „Es ist wirklich ein Mädchen geworden!“ Später, als er Ingeborg bei einem Aufenthalt in Wien das erste Mal sieht, verliebt er sich in sie und bringt ein lebensgroßes Foto von ihr nach Płaszów.

Im „Umsiedlungskommando“ der „Volksdeutschen Mittelstelle“ in Kattowitz ist Göth Kassenverwalter; sein Arbeitsbereich ist die Eingliederung von Russlanddeutschen. Eines Tages trifft er einen alten Bekannten aus der illegalen Zeit wieder: den ehemaligen Ringer Franz Grün, von dessen sportlichen Fähigkeiten er sich bald am eigenen Leib überzeugen kann. Als er dem breitschultrigen, athletischen Grün eines Tages am Korridor zum Spaß das „Haxel stellt“, revanchiert sich dieser mit einem gekonnt ausgeführten Schulterwurf, der Göth prompt unsanft zu Boden streckt. Das werde er ihm, Grün, nie vergessen, erklärt er danach wütend, er werde dafür sorgen, dass er diese Aktion büßen müsse – noch ahnt er nicht, dass er dazu tatsächlich bald Gelegenheit haben wird.

Ein Blick auf die nicht untypische NS-„Karriere“ Franz Grüns lohnt sich: Geboren in Wien am 5. Oktober 1902 als Sohn eines Metallgießermeisters in der Gumpendorfer Straße 104, arbeitet er bis 1933 in Wien als Bäckergehilfe und ist dann bis 1937 ständig arbeitslos. 1929/30 ist er Mitglied des Steirischen Heimatschutzes Wien, am 24. März 1931 tritt er der Ortsgruppe Wien-Mariahilf der NSDAP als Mitglied (Mitgliedsnummer 442.388) und im August 1931 dem SS-Sturm 2/II/11 bei. Er erhält die SS-Nr. 14863. Bis zum Verbot der NSDAP beschäftigt er sich nach eigener Darstellung „legal in der Propaganda“, danach „im Rahmen der Schutzstaffel mit Werben von Mitgliedern und überhaupt im Sinne der NSDAP“. Den Höhepunkt seiner Karriere als Sportringer erlebt er 1927/28 im pfälzischen Pirmasens beim Athleten-Klub Herkules; beschäftigt ist er in dieser Zeit bei der örtlichen Konsumbäckerei und hier in Pirmasens lernte er auch seine spätere Frau Anna Maria, geborene Selbig, kennen, die er 1932 heiratet.

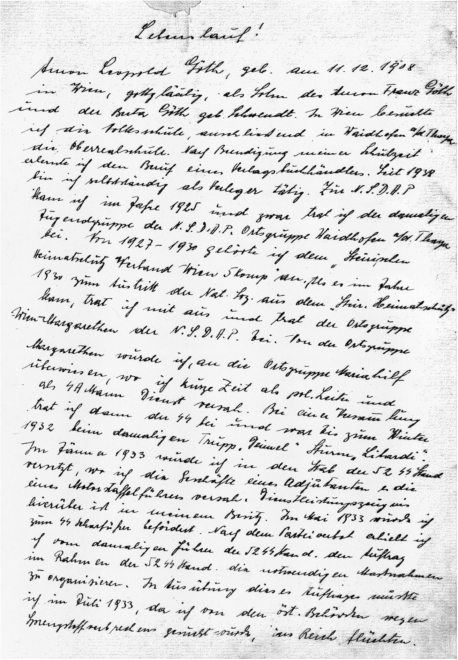

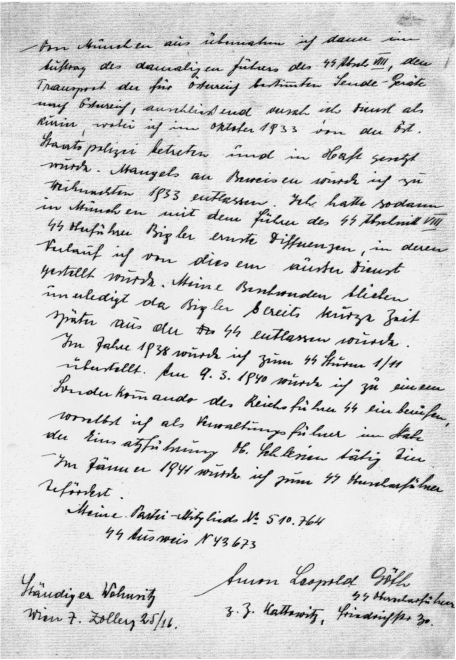

Der handgeschriebene Lebenslauf Göths für das SS-Personalhauptamt:

Von einem Studium der „Landwirtschaft“ ist keine Rede mehr.

Für das Ehepaar Grün, das zusammen mit dem 1933 geborenen Sohn Franz ein Leben am Rande des Existenzminimums fristet, werden die Nazis zur einzigen Hoffnung. In Wien müssen sie bei den Eltern von Franz leben, da das Wohnungsamt alle Anträge auf eine eigene Wohnung abweist. Es gibt keine Verdienstmöglichkeiten, dazu kommt, dass die politische Gesinnung Franz Grüns inzwischen polizeibekannt ist und immer wieder Hausdurchsuchungen stattfinden. Schließlich richtet die verzweifelte Anna Maria Grün ohne Wissen ihres Mannes ein Schreiben direkt an Hitler, in dem sie den „Führer“ um die Erlaubnis zur Übersiedlung nach Pirmasens bittet. Und die Beamten des Reichskanzlers enttäuschen sie nicht: Im Februar 1937 wird die Einreisegenehmigumg ausgesprochen; das NSDAP-Flüchtlingshilfswerk nimmt sich der Familie, die zunächst im Hilfswerklager Kreuz-Pullenbach untergebracht wird, großzügig an: Man gewährt ein Einrichtungsdarlehen in der Höhe von 600,– Reichsmark, anlässlich der Geburt von Tochter Anna Beatrix 1938 erlässt man ihm die Restschuld. Grün selbst kommt in das SS-Lager Ranis. Da gibt es bald auch die erste obligate „Beurteilung“ Grüns durch den Lagerleiter: Dieser sei „zwar im Wesen etwas schwerfälllig und nicht mit großen Geistesgaben gesegnet, dafür aber nicht minder zuverlässig und willig. Benehmen und Führung einwandfrei.“

Dann kommt der „Anschluss“ und da will auch Franz Grün nicht fehlen, wenn es darum geht, als „alter Kämpfer“ für die Entbehrungen der „Systemzeit“ entschädigt zu werden: Im Juli übersiedeln die Grüns zurück nach Wien, man findet eine Wohnung in der Gumpendorfer Straße 87; das NSDAP-Flüchtlingshilfswerk zeigt sich ein letztes Mal spendabel und übernimmt die Speditionskosten. Franz Grüns Leben bekommt nun Sinn und Richtung und er ist entschlossen, diese einzige Chance zu nützen. Ein Fragebogen der Wiener Gauleitung zur politischen Beurteilung Grüns vom 26. Jänner 1939 nennt bereits jenen „Beruf“, der sein Schicksal werden wird: „SS Wache“.

Ein Mann wie SS-Scharführer Franz Grün, mit Oberlippenbart und Bürstenhaarschnitt seinem Idol Hitler nicht unähnlich, ist als Handlanger gut zu gebrauchen – Göth wird sich an ihn bald wieder erinnern.

Am 14. Juli 1941 stellt SS-Sturmbannführer Otto Winter, der „Führer“ der 11. SS-Standarte, für Göth ein „Dienstleistungszeugnis“ aus, die „Beurteilung“ lässt nichts zu wünschen übrig: „Der genannte ist charakterlich und weltanschaulich gefestigt, frei von jeder konfessionellen Bindung. In der Verbotszeit war Göth als Adjutant der 52. SS-Standarte tätig und hat sich dort große Verdienste erworben. Göth ist ein vorbildlicher SS-Kamerad und steht seit 1925 in der Bewegung und zwar von 1925 – 1926 in der HJ und 1929 bis 1930 in der SA. Seit 1930 in der Schutzstaffel.“ Und in einem „Personal-Bericht“ vom 10. Oktober 1941, unterzeichnet von Ernst Kaltenbrunner, damals noch „Führer des SS-Oberabschnittes Donau“, attestiert ihm derselbe Otto Winter, dass er ein „aufrechter Nationalsozialist & opferfreudiger & einsatzbereiter SS-Mann“ sei, „zum SS-Führer“ geeignet. Ein SS-Mann also, wie man ihn sich wünscht – auch das „rassische Gesamtbild“ stimmt: „fälisch-ostisch“ steht da, gepaart mit „mutiger, bestimmter Haltung“ und „umfassendem“ Wissen; es gebe keine besonderen Mängel und Schwächen. Das ist eine neuerliche Beförderung wert: Am 9. November 1941 avanciert Göth zum SS-Untersturmführer in der 11. SS-Standarte.

Die Personalakten Göths aus seinen beiden ersten Jahren im Dienste der SS zeigen das Bild eines ehrgeizigen, loyalen und ambitionierten Mannes. All dies ist jedoch nur Präludium zum großen Karrieresprung, der nun bevorsteht und dessen Hintergründe im Dunkeln liegen: Wer hat ihm den Weg nach Osten ins Generalgouvernement geebnet, ihn als Mitarbeiter angefordert? Haben hier persönliche Kontakte zu Männern aus dem Stab Odilo Globocniks oder seine Reputation als hervorragender „Organisator“ den Ausschlag gegeben?

Wie dem auch sei: Wohl schon im Frühjahr 1942 – der offizielle „Einstellungsvorgang“ erfolgt erst am 11. August 1942 – trifft Göth in Lublin ein, dem „weit nach Osten vorgeschobenen Posten der abendländischen Kultur“. Hier wohnt und arbeitet er in der Julius-Schreck-Kaserne, dem ehemaligen Stefan-Batory-Kolleg in der Pieradzkiegostraße 17, die als Hauptquartier für die Drahtzieher der Aktion Reinhardt dient. Er ist nun Mitglied im Stab von SS-Brigadeführer Globocnik, den die Männer nur „Globus“ nennen. Im Kreis dieser SS-Offiziere wird der Massenmord an den Juden im Generalgouvernement minutiös geplant und mit gnadenloser Härte „umgesetzt“.

Seine erste Aufgabe: der Ausbau des seit 1940 bestehenden Arbeitslagers in Budzyń, etwa 40 Kilometer südwestlich von Lublin bei Krasnik gelegen. Baracken für 2.000 Arbeiter sollen errichtet werden; gleich daneben baut man an einer Flugzeugfabrik der Heinkel-Werke. Im Oktober 1942 treffen nach und nach jüdische Arbeiter aus dem Ghetto in Końskowola ein; obwohl die Flugzeugfabrik noch nicht fertig ist, müssen sie dort Tragflächen reparieren bzw. neu produzieren.

Flugzeugpionier Ernst Heinkel, später als genialer Erfinder und Konstrukteur verklärt, nützt wie kein anderer deutscher Unternehmer die Möglichkeiten, die das System der Zwangsarbeiterlager ihm bietet. So betont er im Juni 1942 in einem Brief an Generalluftzeugmeister Erhard Milch, den Verantwortlichen für die Luftrüstung, die Vorteile eines Einsatzes von jüdischen Zwangsarbeitern: „Neue Arbeitskräfte sind im Generalgouvernement leichter zu beschaffen als an jedem anderen Ort im Altreich. Außer Polen können vor allem gute Arbeitskräfte aus der reichlich vorhandenen jüdischen Bevölkerung gewonnen werden.“

Wenig kümmert den Visionär Heinkel, wie die Rekrutierung dieser „leicht zu beschaffenden“ jüdischen Arbeiter tatsächlich erfolgt: Im Ghetto Końskowola, unweit von Puławy gelegen, wird trotz einer Ruhrepidemie, die hier wütet, gnadenlos „ausselektiert“: Jene, die zu schwach und zu krank sind, um am Marktplatz zur Selektion anzutreten, werden sofort erschossen, dann sucht man am Marktplatz die kräftigsten Männer aus, vor allem Facharbeiter. Frauen und Kinder sowie ältere Männer, etwa 800 bis 1000 Menschen, werden von Angehörigen des Polizeibataillons 101 in einen nahe gelegenen Wald geführt und dort ermordet. Auch von den zur Zwangsarbeit „ausselektierten“ Männern sind viele durch den Typhus extrem geschwächt, insgesamt etwa 100 Häftlinge brechen auf dem fünf Kilometer langen Weg zur Bahnstation zusammen und werden ebenfalls erschossen. 800 bis 900 Juden aus dem Ghetto von Końskowola erreichen das neue Lager in Budzyń. Im Distrikt Lublin haben Globocniks Männer bereits in der Nacht vom 16. zum 17. März 1942 mit der Räumung der kleineren Ghettos begonnen. Es sind blutige Menschenjagden, die nach erprobtem Schema ablaufen: Das Ghetto wird von SS, Schutzpolizei und ukrainischen, litauischen oder lettischen Hilfseinheiten umstellt, dann durchkämmen kleine Einsatztrupps die Häuser und treiben die Bewohner auf den Sammelplatz, alte und kranke Menschen sowie Kleinkinder werden meist sofort erschossen. Wer bei der folgenden „Selektion“ auf dem Sammelplatz eine gültige, gestempelte Arbeitskarte vorweisen kann, darf meist wieder gehen, die anderen werden in Güterwaggons verladen und in die Vernichtungslager transportiert. Mittendrin Amon Göth, dem bald leitende Funktionen übertragen werden. So organisiert er die „Selektionen“ im Ghetto Bełżyce, südwestlich von Lublin. Seit dem 16. Jahrhundert leben hier Juden; von 1795 bis 1809 war das Städtchen Bełżyce Teil des Habsburgerreichs; nun ist es ein Österreicher, der für die Juden des Orts zum Schicksal wird. An die 700 Juden sollen nach Majdanek deportiert werden. Etwa 500 Juden bestechen ihn und werden nicht in den sofortigen Tod geschickt, sondern „dürfen“ ins Zwangsarbeitslager Budzyń. Wie Mietek Pemper 1946 vor dem Untersuchungsrichter aussagt, soll die „Beute“ der SS in Bełżyce gewaltig gewesen sein: Mit Pelzen, gegerbten Fellen, Juwelen und anderen kostbaren Wertgegenständen habe sich Göth den Verzicht auf den „Transport“ nach Majdanek abkaufen lassen, irgendetwas sei dann aber „schiefgelaufen“, seine Unterschlagung ans Licht gekommen. Noch 1943 sei in der Angelegenheit korrespondiert worden. Die „Aktion“ in Bełżyce begründet jedenfalls seinen Ruf als korrupten SS-Offizier; spätestens jetzt muss er erkannt haben, welche „Geschäftsmöglichkeiten“ der Judenmord in sich birgt.

Wahnwitzige „Volkstumsarbeit“: Himmler begrüßt an der deutschen Grenze eine Kolonne von Rückwanderern.

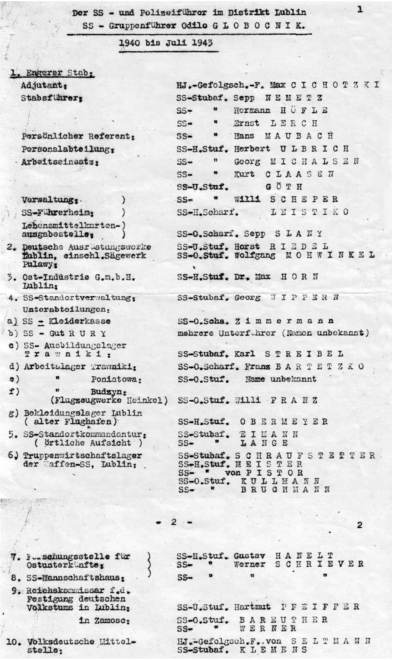

Dieses „Mitarbeiterverzeichnis“ dokumentiert es: Göth ist im Stab Globocniks für den „Arbeitseinsatz“ zuständig.

Irgendwann in diesen Tagen macht Göth die Bekanntschaft mit SS-Oberscharführer Reinhold Feix, einem der grausamsten SS-Mörder, die im „Gangster-Gau“ ihr Unwesen treiben. 1942 ist Feix, ein Sudetendeutscher aus Neudorf in der Nähe von Gablonz und von Beruf Friseur, im Vernichtungslager Bełżec tätig; von Dezember 1942 bis August 1943 ist er Kommandant des Zwangsarbeiterlagers Budzyń; wie Mietek Pemper später bezeugt, unterhält Göth mit ihm auch in Płaszów noch eine intensive Korrespondenz. Vieles deutet darauf hin, dass er in der Umgebung von Feix auch das Töten „gelernt“ hat – es ist die gemeinsame Erfahrung des Judenmordes, die sie verbindet.

Jedenfalls muss Göths Talent als „Organisator“ von seinem Chef Globocnik bald anerkennend registriert worden sein, denn im Frühsommer 1942 stellt er seinem „Referenten ohne Verwendung“, wie wieder Pemper bezeugt hat, eine Bevollmächtigung zum Einkauf von Materialien in Ostrau und anderen mährischen Städten aus; der Hintergrund für diese Vollmacht sind nicht näher ausgeführte „Geheime Baumaßnahmen des Reiches“. Schon Pemper hat dazu den Verdacht geäußert, dass es sich hier nur um „Materialien“ für den Bau der Krematorien in den polnischen Vernichtungslagern handeln konnte. Dazu passt auch der ebenfalls von Pemper erwähnte Brief Globocniks vom Juni oder Juli 1942 an die Kommandanten von Bełżec, Sobibór und Treblinka, in dem diese angewiesen werden, Göth den Zutritt auf das Lagergelände zu erlauben. Mietek Pemper vermutete, dass diese Zutrittserlaubnis noch einen anderen Grund gehabt haben könnte: Göth sei vielleicht mit der Kontrolle bzw. Erfassung der Wertgegenstände der Ermordeten betraut gewesen – da hätte natürlich Globocnik den Bock zum Gärtner gemacht; andererseits würde das auch die wachsende Spannung zwischen Göth und Globocniks Stabschef SS-Sturmbannführer Hermann Höfle im Herbst 1942 erklären. Der Österreicher Höfle, 1911 in Salzburg geboren und von seiner Ausbildung her Automechaniker, ist seit 1933 Mitglied der NSDAP und der SS und auf eine Empfehlung Adolf Eichmanns hin seit Oktober 1941 der „Referent für Judenangelegenheiten“ im Stab Globocniks. Er koordiniert die Deportationen aus Lublin, Mielec, Rzeszów, Białystok und Warschau in die Vernichtungslager. Auch der Schützling Eichmanns verdankt also der Aktion Reinhardt einen massiven Karrieresprung. Gut denkbar, dass sich die beiden „Ostmärker“ in der Frage des „Umgangs“ mit jüdischen Vermögenswerten in die Quere gekommen sind, denn seit Sommer 1942 leitet Höfle eine Art „Lagerhaus“ für die bewegliche Habe der Juden, das in der Lubliner Chopinstraße 27, dem alten Flughafen der Stadt, eingerichtet worden ist. In einer eigenen Zentralkartei werden hier von Höfle Kleidungsstücke, Schuhe und Ähnliches registriert; für die Erfassung von Edelsteinen und Devisen ist allerdings SS-Sturmbannführer Georg Wippern zuständig. Er und Höfle wissen um die Bestechlichkeit Göths und versuchen ihn loszuwerden.

„SCHÖNE ARBEIT“ KRAKAU

Ja, in Krakau fühlen sich die deutschen Besatzer so richtig wohl, das ist eine Stadt nach ihrem Geschmack: „Auf Schritt und Tritt begegnen uns hier die steinernen Zeugen eines harten, entschlossenen Willens, nimmermüder Tatbereitschaft und unversiegbarer Schöpferkraft, daraus mitten im volksfremden Raume eine deutsche Stadt reiner und edler Prägung entstand“, schreibt Theodor Müller, einer der vielen kulturbeflissenen „Experten“, die sich nun in Krakau herumtreiben, in seiner Landeskunde des Generalgouvernements, verfasst im Auftrag der „Hauptabteilung Wissenschaft und Unterricht“ in der Regierung Hans Franks. Sie alle sind, glaubt man der NS-Propaganda, dem hehren „Ruf des Ostens“ gefolgt, um hier den „neuen deutschen Lebensraum“ aufzubauen; tatsächlich lockt der Reiz des Abenteuers, vor allem die gar nicht so utopische Aussicht, im Reich Hans Franks das schnelle Geld machen zu können. Da gibt es die Firmen und Vermögenswerte der jüdischen Polen, die man sich ganz ungeniert aneignen kann, da gibt es Kunstschätze und Möbel, Teppiche und Porzellan, Diamanten und Bargeld. Und da gibt es etwa die 2,5 Millionen jüdischen Polen, deren Ermordung man nun „zügig“ in Angriff nimmt.

Ein heftiger Kampf um Zuständigkeiten und Kompetenzen zwischen Himmler und Frank entbrennt, aus dem schließlich der Reichsführer-SS im November 1941 endgültig als Sieger hervorgeht. Was das Schicksal der jüdischen Polen angeht, so haben Himmler und seine Mordgehilfen ab diesem Zeitpunkt das Heft fest in der Hand: Die Entscheidungen über Tod und Leben der Juden fallen nun bei den SS-Dienststellen. An der Spitze der SS-Gewaltherrschaft im Distrikt Krakau steht, zumindest am Papier, General Friedrich Wilhelm Krüger, der Höhere SS- und Polizeiführer Ost (HSSPF Ost), ein ehrgeiziger, 48-jähriger, mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichneter Weltkriegsveteran aus Straßburg, ihm zur Seite als persönlicher Adjutant SS-Hauptsturmführer Emmanuel Graf von Korff, 36 Jahre alt. Krüger residiert wie sein Intimfeind Hans Frank auf dem Wawelschloss, ihm unterstehen alle SS- und Polizeidienststellen im Generalgouvernement: die Befehlshaber der Sicherheitspolizei (SIPO) und des Sicherheitsdienstes (SD) ebenso wie die Chefs der Kriminal- und der Ordnungspolizei; für alle „Aktionen“ gegen die Juden trägt er zwar nominell die Letztverantwortung, tastächlich kümmert sich ein Mann wie der Kärntner SS-Brigadeführer Odilo Globocnik, der in Lublin die Aktion Reinhardt startet, wenig um die Meinung Krügers und zieht es vor, seine Weisungen direkt bei Heinrich Himmler einzuholen. Und auch in Krakau selbst passiert vieles, was nicht unbedingt mit ihm abgestimmt ist. Die Initiative in Sachen „Judenpolitik“ liegt da eher beim SS- und Polizeiführer des Distrikts Krakau, Oberführer Julian Scherner, dessen Hauptquartier sich in der Oleanderstraße befindet. Als Stabsführer Scherners fungiert SS-Sturmbannführer Willi Haase.

Die ersten Terroraktionen der deutschen Besatzer in Krakau lassen nicht lange auf sich warten: In der Zeit zwischen dem 10. Mai und dem 12. Juli 1940 ordnet Generalgouverneur Hans Frank die „Außerordentliche Befriedungsaktion“ an. Die Sicherheitspolizei inhaftiert 3.500 Angehörige des polnischen Widerstandes, und etwa 3.000 so genannte „Berufsverbrecher“ werden in Gefängnissen ermordet. Frank zitiert den „Führer“, der ihm gesagt hätte, dass die Führerschicht in Polen zu liquidieren und was „nachwachse“ wieder wegzuschaffen sei. Dann meint er weiter über die Maximen seines Handelns: „Wir brauchen diese Elemente nicht erst in die Konzentrationslager des Reichs abzuschleppen, denn dann hätten wir nur Scherereien und einen unnötigen Briefwechsel mit den Familienangehörigen, sondern wir liquidieren die Dinge im Lande. Wir werden es auch in der Form tun, die die einfachste ist.“

Hans Frank versteht sich als deutscher Kulturmensch, ja, als Speerspitze der Zivilisation, und hält entsprechend Hof: So begrüßt der vielseitig interessierte und durchaus belesene Herr am Wawel zum Beispiel den Physiker Werner Heisenberg, Paul Hörbiger, Lil Dagover, Max Halbe, Elly Ney, Veit Harlan, Heinrich George, Clemens Krauß, diverse Solisten der Mailänder Scala, die Wiener Sängerknaben oder auch seinen Freund, den Komponisten Hans Pfitzner. Zu einer größeren Schärfe des Denkens vermögen ihn all diese Kontakte nicht zu bewegen und so schwadroniert er am Rednerpult weiter drauf los.

Arbeiten „für das Wohl und die Größe des Reiches“: die Nazis in Krakau

In seiner Ansprache auf der Weihnachtsfeier des I. Wachbataillons Krakau am 19. Dezember 1940 resümiert Frank: „Ich habe freilich in einem Jahr weder sämtliche Läuse noch sämtliche Juden beseitigen können. Aber im Laufe der Zeit und besonders wenn Ihr mir dabei helft, wird sich das schon erreichen lassen.“

Das Krakauer Ghetto

Ein erster Schritt zur angestrebten „Beseitigung“ der Juden ist die Einrichtung eines Ghettos am rechten Weichselufer im Stadtteil Podgórze. Auf dem etwa 20 Hektar großen Gelände um den Zgody-Platz, das 15 Straßen zwischen Weichsel, Rynek Podgórski und der Bahnlinie Kraków – Płaszów einschließt, stehen 320 Häuser mit 3.167 Zimmern – darin sollen bis zum 20. März 1941 16.000 Juden Platz finden; die vorgegebene unmenschliche Norm sieht dabei folgendermaßen aus: zwei Quadratmeter eines Zimmers für eine Person oder drei Personen für ein Fenster. In einer Zwei- oder Dreizimmerwohnung müssen daher mehrere Familien eine neue Heimstatt finden. Die Situation verschärft sich noch nach dem 15. September 1941, als etwa 4.000 Juden aus den Orten in der Umgebung Krakaus ebenfalls ins Ghetto übersiedeln müssen – insgesamt leben nun 20.000 Menschen zusammengepfercht auf engstem Raum.

Schritt für Schritt ziehen die Nazi-Bürokraten die tödliche Schlinge enger: Ab dem 15. Oktober 1941 steht auf das Verlassen des Ghettos ohne entsprechende Erlaubnis die Todesstrafe; ab 1. Dezember 1941 werden Lebensmittel rationiert: Vorgesehen sind 100 Gramm Brot täglich sowie 200 Gramm Fett und Zucker monatlich. Als Antwort darauf beginnt der Schmuggel von koscherem Fleisch und anderen Nahrungsmitteln. Wer genug Geld hat, kann noch immer alles kaufen; für viele beginnt jedoch nun das Hungern.

Am 11. Dezember 1941 veranstalten SS und Sicherheitspolizei eine erste Treibjagd auf Menschen, die keine gültige Aufenthaltserlaubnis für das Ghetto besitzen; wer gefasst wird, wird in den Wäldern um Kielce erschossen.

Am 27. Dezember 1941 kommt unter Androhung der Todesstrafe der Befehl zur Ablieferung von Pelzen, Schi und Schischuhen – an die 8.000 Pelze werden eingesammelt; während der Suchaktionen in den Wohnungen erschießen Polizei und SS zahlreiche Menschen.

Die Strategen des Massenmordes denken inzwischen in unfassbaren Dimensionen: Am 13. Oktober 1941 trifft Globocnik mit Heinrich Himmler zusammen, der ihm die Genehmigung zum Bau des Vernichtungslagers in Bełżec erteilt. Am 17. Oktober 1941 ist bei SSPF Odilo Globocnik in Lublin eine Besprechung angesetzt. Angereist aus Krakau sind Generalgouverneur Hans Frank, der im Slang der SS inzwischen auch höhnisch König Hans oder Stanislaus der Verspätete genannt wird, und der Stellvertreter des Staatssekretärs Dr. Ernst Boepple, anwesend sind weiters der Gouverneur des Distrikts Lublin Ernst Zörner und dessen Amtschef Wilhelm Engler. Einer der Punkte, die besprochen werden, betrifft die „Judenfrage“. Nach angeregter Diskussion einigen sich die Herren auf folgende Vorgangsweise: „Die Juden sollen – bis auf unentbehrliche Handwerker und dergl. – aus Lublin evakuiert werden. Zunächst werden 1.000 Juden über den Bug überstellt werden. Den Vollzug übernimmt der SS- und Polizeiführer. Die Auswahl der zu evakuierenden Juden erfolgt durch den Stadthauptmann.“

Damit ist eine wichtige Weichenstellung in Richtung systematischer Ermordung der Juden gefallen, Frank und Globocnik, die es beide nicht erwarten können, das Generalgouvernement ihrem „Führer“ endlich „judenfrei“ präsentieren zu können, haben sich durchgesetzt. Mit der „Evakuierung der Juden über den Bug“ hat man für das beginnende Massaker auch ein erstes passendes sprachliches Mäntelchen gefunden. Und die Kompetenzen dafür sind festgelegt: Nicht wie bisher die Zivilverwaltung ist für die „Evakuierung“ zuständig, sondern der SS- und Polizeiführer Odilo Globocnik – ein verräterischer Hinweis darauf, dass jetzt die Skrupellosigkeit und Brutalität des SS-Apparats gefragt sind. Globocnik, der zudem um die Zustimmung Himmlers zum Bau der Gaskammern in Bełżec weiß, kann seinem Tatendrang jetzt freien Lauf lassen. Bereits in seiner einleitenden Ansprache zur Sitzung hat Hans Frank durchklingen lassen, dass dieser Weg von Hitler vorgegeben sei: „Ich habe in der nächsten Zeit auf Grund eines besonderen Auftrages des Führers sowieso hier noch öfter zu tun und werde daher das Glück haben, öfter in Lublin zu erscheinen.

Frank, der schon von der Besiedlung des Generalgouvernements durch deutsche Siedler träumt, scheint seine fiebrige Ungeduld in Sachen „Judenfrage“ kaum bezähmen zu können. Zwei Monate später, am 16. Dezember 1941, schließt er eine Regierungssitzung in Krakau mit sehr deutlichen Worten: „Mit den Juden – das will ich Ihnen auch ganz offen sagen – muss so oder so Schluss gemacht werden. Mitleid wollen wir grundsätzlich nur mit dem deutschen Volke haben, sonst mit niemanden auf der Welt. Die anderen haben auch kein Mitleid mit uns gehabt.