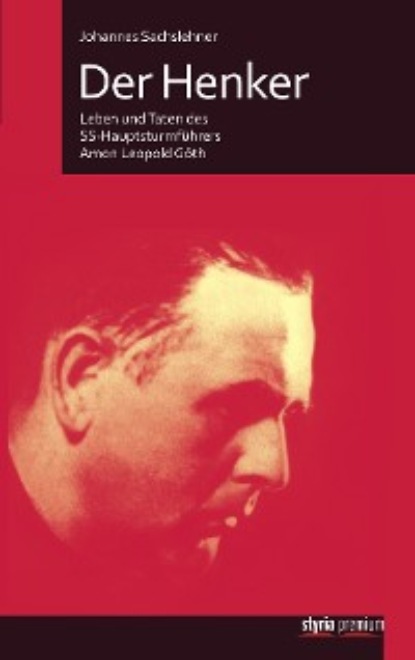

- -

- 100%

- +

Die Teilung in ein „Arbeitsghetto“ oder Ghetto A für ca. 4.000 arbeitsfähige Personen und in ein Ghetto B für etwa 3.000 arbeitsunfähige Menschen, Kinder und alte Leute, hat man bereits am 6. Dezember 1942 vollzogen. Die „Grenze“ zwischen den beiden Teilen verläuft vom zentralen Zgody-Platz durch die Targowastraße zur Józefińskastraße, wobei auch hier das zynische Nützlichkeitskalkül der Nazis offensichtlich wird: Die arbeitsunfähigen Juden müssen auf 2,6 Hektar Platz finden, für die arbeitsfähigen stehen immerhin 7,1 Hektar zur Verfügung.

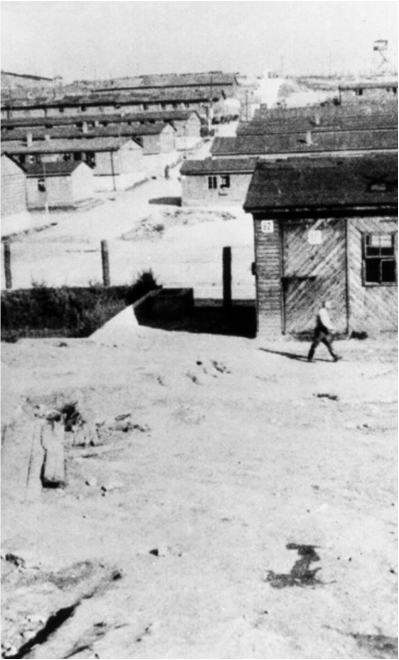

Auf jüdischen Gräbern entsteht an der Jerozolimskastraße eine Barackenwelt für lebende Leichen.

Das „Land, in dem der Tod haust“: 5 Distrikte wurden zum „Generalgouvernement“ zusammengeschlossen.

SS-Unterscharführer Pilarzik wird im Dezember 1942 von Scherner seines Amtes enthoben, Planung und Oberleitung der Bauarbeiten vertraut der SS-Polizeiführer Krakau nun dem SS-Hauptscharführer Franz-Joseph Müller an, der seit Juni 1942 bereits die drei bestehenden kleinen „Judenarbeitslager“ (Julags) in Płaszów, Prokocim und Bieżanów leitet. Müller, 1910 in Mosbach, Baden-Württemberg, geboren und von Beruf Buchbinder und Bildereinrahmer, „nur mittelmäßig intelligent“, ist seit Dezember im Stab Scherners tätig und hat an den „Aussiedlungen“ des Jahres 1942 mitgewirkt – an diese neue, komplexe Aufgabe geht er nun mit großem Ehrgeiz heran. In seinem nach dem Krieg in der Haft verfassten „Tatsachenbericht“ Brücke zur Freiheit schreibt er dazu: „Von Scherner hatte ich den Auftrag ein Barackenlager als Ersatzghetto zu bauen und zwar auf der Höhe hinter dem jüdischen Friedhof. Ich machte mir ein Baubüro auf, nahm einen jüdischen Architekten, entwarf einen Plan, in dem ich an alles dachte. Baracken mit Waschräumen für Familien, eine Schule und Kinderschule [sic] und so weiter. Der Architekt arbeitete den Plan aus und ich legte ihn dem SS- und Polizeiführer vor. Wie hatte der Mann getobt und mich alles Mögliche geheißen: Was fällt ihnen ein, Kinder-Garten, Schule, Waschräume für Familien? Glauben Sie vielleicht, wir wollen Juden großziehen? und so weiter. Er riss meinen Plan auseinander und sagte: Nur ein Barackenlager für die Juden, die wir noch brauchen, alles andere wird vernichtet! Ja, Sie tragen SS-Uniform und bemitleiden noch dieses Parasitenvolk?“

Müller erhält eine letzte Frist: In sechs Wochen muss das neue Lager fertig sein, damit das Ghetto geräumt werden kann. Scherner, der sich mit seinem Schreiben an die Rüstungsinspektion selbst unter Druck gesetzt hat, macht Müller bald neue Vorwürfe: Die Bauarbeiten gingen zu langsam voran, da er zu wenig Arbeitskräfte einsetze. Es müssten ab sofort mindestens 1.000 Juden auf der Baustelle arbeiten. Müller lässt daraufhin die OD-Männer Poldek Goldberg und Tomek Katz kommen und ordnet an, dass sie von nun an 1.000 Arbeitskräfte zu stellen hätten. Sollte die Kontrolle durch Scherner allerdings vorbei sein, könnten sie es wieder gemächlicher angehen. Ab morgen müssten sie jedoch „auf Draht“ sein.

Abtransport zur Zwangsarbeit: Ein Tritt für den letzten Juden, der auf die Ladefläche eines LKW klettert

Prompt ist am nächsten Tag um 8 Uhr 30 Zählappell; Scherners Stabsführer SS-Obersturmbannführer Haase ist zur Kontrolle auf die Baustelle gekommen. In der Brücke zur Freiheit erzählt Müller: „Ich meldete ihm 1.000 Juden bei der Arbeit. Das haben mir die OD-Leute auch schon gemeldet, aber ich glaube es nicht. Alles antreten lassen! Die Juden standen da, aber keine 1.000. Da, schrie er mich an, was, das sollen 1.000 Menschen sein? Sie sind beschissen worden, legen Sie die beiden Kerle um! Ich musste die beiden Männer erschießen. Im Ganzen hatten sie nur 290 Arbeitskräfte und das nur zum größten Teil Frauen und Kinder. Ich war verärgert. Laufe mir die Beine aus, dass alles klappte, und die beiden waren nicht in der Lage für 1 oder 2 Tage zu sorgen, dass die Herren befriedigt sind.“

Einige Tage nach der Erschießung von Goldberg und Katz kommt Scherner persönlich zur Inspektion auf die Baustelle nach Płaszów. Er bringt neue Ideen für seinen Lagerleiter mit: Zwischen den Baracken müsste Stacheldraht gezogen werden, Männer und Frauen seien streng zu trennen, vor allem aber müssten die „Polenhäuser“ am Rand des Geländes beschlagnahmt und die Bewohner „rausgeschmissen“ werden.

„Oberführer, das kann ich nicht“, lehnt Franz-Joseph Müller das Ansinnen seines Chefs ab.

Scherner beginnt zu toben: „Was, das können Sie nicht und sind SS-Mann? Ich werde Ihnen einen Mann aus Bautzen vorsetzen! Verschwinden Sie und lassen Sie sich mit ihren Juden aufhängen!“

In seinem merkwürdigen „Tatsachenbericht“ notiert Müller später: „Als ich in meinem Zimmer war, konnte ich mich nicht mehr halten. Zum ersten Mal musste ich als Soldat weinen.“

ICH BIN EUER GOTT!

Das Wort Julian Scherners vom „Mann aus Bautzen“ war keine leere Drohung. Eines Tages, es ist der 11. Februar 1943, ist er da: Amon Leopold Göth. Woher kommt er an diesem Tag wirklich? Wohl nicht aus der Spreestadt Bautzen in der Oberlausitz, sondern aus dem Zwangsarbeitslager Budzyń in der Nähe von Lublin. Müller dürfte hier einem Hörfehler erlegen sein.

Göth trifft jedenfalls am Krakauer Hauptbahnhof ein und begibt sich sofort zum Büro seines alten Kumpels und Freundes Scherner in der Oleanderstraße 4. Die beiden kennen sich noch aus der Münchner Zeit – Scherner, „beliebt als Führer und Kamerad“, führte ab Februar 1933 in der „Stadt der Bewegung“ die 1. SS-Standarte und stieg in der Folge bis zum Führer des SS-Abschnitts XIV auf. Geboren 1895 im tansanischen Bagamoyo, der Hauptstadt „Deutsch-Ostafrikas“, als Sohn eines Hauptmanns der kaiserlichen Schutztruppe, ein alter Frontkämpfer, Inhaber des Eisernen Kreuzes und Blutordensträger und als Mitglied des Bundes Oberland schon 1923 beim Putsch Hitlers in München dabei, ist er Herr über Leben und Tod der Juden im Distrikt Krakau. Seit August 1941 als SSPF in Krakau, ist er für alle Deportationen aus dem Krakauer Ghetto nach Bełżec verantwortlich. Scherner hat sich auf Göth gut vorbereitet und will ihm die neue große Aufgabe, den weiteren Aufbau des Arbeitslagers in Płaszów, so schmackhaft wie möglich machen. Göth zögert nicht lange – er ist mit Płaszów einverstanden, weil er hier sein eigener Herr sein wird. Er wählt die Herausforderung, weil er darin ein Abenteuer sieht, eine Möglichkeit, sich sein persönliches Königreich zu schaffen. Erfreulich auch die materiellen Möglichkeiten, die sich in der freundschaftlichen Besprechung mit Scherner abzeichnen: Mit ein wenig Geschick kann er hier ein Vermögen herausholen.

So lässt er auch beim Antritt seiner „Herrschaft“ in Płaszów keinen Zweifel an seinen Absichten aufkommen. „Ich bin euer Gott!“, erklärt er den auf dem Appellplatz zu seinem Empfang angetretenen Häftlingen. Juliusz Spokojny, ein 20-jähriger Jude aus Miechów, der seit Jänner im Lager an der Jerozolimskastraße festgehalten wird, kann sich auch später noch an den darauf folgenden Satz Göths erinnern: „Im Distrikt Lublin habe ich 60.000 Juden erledigt, jetzt ist die Reihe an euch!“

Bald werden alle begriffen haben, dass dieser Mann schlimmer ist als alles, was sie zuvor erlebt haben. „Brutal und rücksichtslos“ werden die restlichen polnischen Familien aus ihren Häusern geworfen; die neuen Termine für die Arbeiter an den Baracken sind unmenschlich knapp. So verlangt Göth die Fertigstellung des Kühlhauses innerhalb von zwei Wochen – für die Nichteinhaltung des Termins droht er alle an diesem Bauprojekt beteiligten Häftlinge zu erschießen.

Wenige Tage nach der Ankunft Göths in Płaszów begibt sich der 53-jährige Arzt Dr. Aleksander Bieberstein auf Wunsch der Jüdischen Gemeinde zu ihm in die neue Barackenstadt. Begleitet wird er von dem um einige Jahre älteren Dr. Schwarz. Ziel der beiden Mediziner ist es, mit Göth den Bau eines Spitals und von sanitären Anlagen im Lager zu besprechen. Als sie ankommen, ist Göth nicht in seiner Baracke, erst nach einiger Zeit taucht er auf, gibt sich dann aber sehr höflich und zuvorkommend – er offeriert den beiden jüdischen Ärzten Zigaretten, bittet sie Platz zu nehmen und fragt sie über den Grund ihres Kommens. Bieberstein und Schwarz versuchen ihr Anliegen vorzubringen, Göth lässt sie jedoch nicht richtig zu Wort kommen. Er erzählt, dass er sich um den Aufbau von zwei Lagern, Płaszów und Szebnie, kümmern müsse und deshalb momentan sehr viel Arbeit hätte. In Płaszów wolle man vor allem große Werkstätten errichten, so sollen unter anderem die „Zentrale für Handwerkslieferungen“ sowie die Firmen „Optima“ und Julius Madritschs Unternehmen hierher verlegt werden. Seine Absicht sei es, dass es allen Arbeitern, die hierher übersiedelt würden, gut gehe, sie ordentlich ernährt sein sollten und die bestmögliche ärztliche Betreuung für sie gewährleistet sei. Im Verlaufe des denkwürdigen Gesprächs fällt, wie Bieberstein später bezeugen wird, kein einziges Mal der Begriff „Jude“ und auch nicht das Wort „Häftling“. Göth präsentiert sich als leutseliger Organisator – und als Patient: Er zeigt den beiden Ärzten sein Bein, das am Unterschenkel einige Geschwüre aufweist, und fragt sie nach ihrer Spezialisierung. Dr. Bieberstein erklärt, dass er Internist sei, Dr. Schwarz stellt sich als praktischer Arzt vor und erzählt, dass er sich im Besonderen mit Röntgentherapie beschäftige und der Röntgenologe des Spitals im Ghetto sei. Das kranke Bein des Herrn Kommandanten sei am besten mit Röntgenstrahlen zu heilen. Göth fragt ihn, ob der Röntgenapparat im Ghetto für diese Therapie geeignet sei. Dr. Schwarz verneint, und Göth meint daraufhin, dass man sich bemühen werde, für das Lager ein besseres Gerät zu beschaffen. Und er hat eine Bitte an die beiden Ärzte: Er möchte, dass sie ihn mit der Weigl-Impfung gegen Fleckentyphus immunisieren, da man um die geringe Widerstandskraft der Deutschen gegen Typhus wisse und mit der Größe des Lagers wachse ja auch die Ansteckungsgefahr.

Damit ist das Treffen zu Ende, Bieberstein und Schwarz kehren ins Ghetto zurück und berichten im Rahmen einer Konferenz über ihr Gespräch. Einige Kollegen sind mit dem Ergebnis zufrieden, Dr. Bieberstein sieht es anders: Er interpretiert Göths Auftritt als hinterhältig, perfide und absolut zynisch.

Zwei, drei Tage später erhalten Bieberstein und seine Kollegen von den Ingenieuren des Lagerbaus eine Kopie des geplanten Spitals – und sind überrascht. Tatsächlich ist da ein ordentliches Spital geplant: 3 bis 4 Baracken werden zusammengefasst und sind durch die Korridore verbunden, überall schöne Fenster und kleine Patientenzimmer, sogar an Wohnungen für die Ärzte hat man gedacht. Bieberstein jedoch ist weiter skeptisch, er glaubt nicht, dass diese Pläne auch verwirklicht werden. Sein Verdacht verstärkt sich, als er durch Zufall von einem für die Verpflegung zuständigen Unteroffizier, der sich von ihm impfen lässt, die Liste der geplanten täglichen Lebensmittelrationen erhält. Maximal 2.200 – 2.500 Kalorien pro Tag sind da vorgesehen – auch bei günstiger Interpretation zu wenig für schwer arbeitende Menschen.

An einem der ersten Märztage begibt sich neuerlich eine Ärztedelegation aus dem Ghetto nach Płaszów, diesmal sind es bereits 5 oder 6 Mediziner. Mit Göth selbst sprechen jedoch nur wieder Dr. Bieberstein und Dr. Schwarz; der Unterschied zum ersten Gespräch ist jedoch gewaltig: Göth empfängt sie nicht in seinem Büro, sondern am Zeichentisch, wo er ihnen die Baracken für das Spital zeigt. Als Bieberstein anmerkt, dass diese Baracken aus Holz für ein Spital nicht geeignet seien, antwortet Göth kurz angebunden, dass im Lager arbeitende Menschen leben würden und keine schwer kranken, die Mängel würden später behoben. Nach zwei Minuten ist das Gespräch vorbei, von der Freundlichkeit des ersten Zusammmentreffens keine Spur mehr.

Es ist Freitag, der 5. März 1943. Am Morgen lässt Göth die Häftlinge am Appellplatz antreten. Der 17-jährige Moniek Puntirer, Sohn eines kleinen Milchverkäufers in Kazimierz, seit September 1942 in Płaszów, wird Zeuge, wie Göth auf Grund des Fehlens zweier Mädchen, die ins Ghetto zurück geflüchtet sind, zwei jüdische Kapos erschießt. Die Männer müssen sich niederknien, dann tötet er beide durch Schüsse aus nächster Nähe. Anschließend nimmt Göth seinen Hut ab, füllt diesen mit dem Blut der Toten und setzt ihn einem der Mithäftlinge Puntirers auf. „Jetzt führst du das Kommando!“, sagt er zu dem völlig überraschten Mann – eine Szene, die Moniek Pantirer in „wahre Todesangst“ versetzt und die er nie vergessen wird. Göth macht auf ihn den Eindruck eines „Raubtiers auf der Jagd“ und rasch erkennen er und seine Lagergenossen, welch besondere Rolle die Kopfbedeckungen für Göth spielen: Trägt er sein einfaches Soldatenkäppi, ist von ihm weniger zu befürchten, gefährlich wird es, wenn er seine Offiziersmütze oder gar seinen Tirolerhut aufsetzt – „ich rannte“, so Moniek Pantirer, „dann immer in die Latrine, weil er die nie betrat. Dann kam er in die Baracken und verließ sie erst wieder, nachdem er ein paar Leute erschossen hatte.“

Am Abend dieses 5. März 1943 schockt Göth das Lager mit einer ersten Hinrichtung. Die beiden jungen Mädchen, Rega Teichmann-Salz und Erica Weitz, sind gefunden worden. Sie hatten zwar die Erlaubnis, das Lager zu verlassen, kehrten aber über Nacht nicht zurück – daraufhin ließ sie Göth im Ghetto suchen, wo sie schließlich auch entdeckt wurden. Eine Eskorte von zwanzig Wachleuten bringt sie nach Płaszów zurück. Noch weiß niemand, was für eine Strafe sie erwartet, die Häftlinge glauben, dass es beim Auspeitschen bleiben wird, doch für Göth ist diese „Disziplinlosigkeit“ Anlass genug, erstmals ein Exempel zu statuieren: Rega und Erica, beide fast noch Kinder, sollen vor versammelter Belegschaft um sieben Uhr abends gehängt werden. Zuvor werden sie noch ausgepeitscht, dann behandelt man ihre Wunden mit Jod; über ihr Schicksal lässt man sie bis zuletzt im Unklaren.

Die „Show“ am Appellplatz beginnt, nachdem alle Häftlinge von ihrer Arbeit ins Lager zurückgekehrt sind. Als Henker fungiert der aus einer prominenten Familie stammende jüdische Kapo Itche Saltz, ein Brillenträger. Er hat nicht einmal ordentliche Stricke zur Verfügung, stattdessen benutzt er Gürtel. Bei einem der Mädchen reißt der Lederriemen, worauf Göth es unbarmherzig noch einmal hängen lässt und dann noch einige Schüsse auf den baumelnden Körper abgibt. Ihr qualvolles Sterben wird begleitet von der deutschen Lagerband: Den Schlager, den sie zur Hinrichtung spielen muss, hat Göth selbst ausgesucht: Komm zurück! von Rudi Schuricke.

Zeugin der entsetzlichen Szene sind unter anderem die 17jährige Felicja Friedmann aus Krakau, die im Kabelwerk beschäftigt ist, und der neunzehnjährige Julius Feldman, der in der „Zentrale für Handwerkslieferungen“ in der Limanowskiegostraße 4 arbeitet. Hier werden Möbel aus jüdischen Wohnungen zusammengetragen, überholt und den diversen Nazi-Bonzen zur Verfügung gestellt. Gut möglich, dass sich auch Göth bei der Einrichtung seiner Villa aus der „Zentrale“ bedient hat.

Der Mord an Diana Reiter

Die Bauarbeiten auf dem Lagergelände sind in vollem Gange. Die Leitung des Lagerbaus hat Göth dem 47-jährigen jüdischen Ingenieur Zygmunt Grünberg aus Krakau anvertraut, der, das ist ihm bekannt, von Julian Scherner protegiert wird. Grünberg ist ein tüchtiger Architekt, der auch in dieser aus Angst und Unsicherheit emporwachsenden Barackenwelt seinen Mann steht. „Wo andere aufgaben, fand Grünberg noch immer eine Lösung“, wird später Mietek Pemper über ihn schreiben.

Auch Göth ist rasch vom großen Können Grünbergs überzeugt und entwickelt ein seltsames Verhältnis zu ihm. Anfangs verspricht er ihm noch einen besonderen Status im Lager: „Du wirst hier wie ein König leben, wenn du alle meine Wünsche erfüllst“, soll Göth, so berichtet Jakub Stendig in seinem Buch über Płaszów, zu Grünberg anlässlich der „Amtsübergabe“ gesagt haben. Gleichzeitig macht er jedoch Grünberg für alle Probleme beim Lagerbau verantwortlich und beginnt ihn dafür immer wieder erbarmungslos zu schlagen und zu quälen. Grünberg, so erleben es die Häftlinge mit, ist jener Unglückliche, der die Wutanfälle Göths in erschreckend häufiger Weise auf sich konzentriert. Da Grünberg die Sympathien Scherners besitzt, kann er von Göth nicht getötet werden, obwohl dieser einige Male kurz davor steht. Als Grünberg, verzweifelt und am Ende seiner Kräfte, ihn eines Tages bittet, ihn doch gleich zu erschießen, antwortet ihm Göth, dass er damit noch warten würde, weil er ihn vorher noch brauche.

Mietek Pempers Darstellung zufolge nährte sich der Hass Göths auf seinen jüdischen Lagerarchitekten nicht zuletzt aus der Tatsache, dass er – so wie Hitler – eine Vorliebe für die Architektur hegte und angeblich sogar mit dem Gedanken spielte, nach dem Krieg Architektur zu studieren.

Gebaut wird nicht nur an den Baracken für die Häftlinge, sondern auch an den solide aus Ziegeln gemauerten Häusern für die SS-Offiziere und -Mannschaften. Aufsicht über den jüdischen Bautrupp, der mit Eifer bei der Sache ist, hat SS-Oberscharführer Albert Hujar. Eines Tages gibt es auf der Baustelle ein Problem: Eine etwa acht Meter lange und zwei Meter hohe Mauer der „Wachkaserne“ zeigt Risse; die zuständige Architektin, ein junge Jüdin namens Diana Reiter, erklärt, dass hier offensichtlich feuchte Ziegel verwendet worden seien, die später in der Kälte aufgefroren wären.

Hujar meldet das Problem und Göth lässt die Architektin zu sich kommen. Diese legt ihm die Gründe für den Bauschaden dar. Göth hört sich ihre Rechtfertigung ein paar Minuten an und kommt in Rage über dieses jüdische „Geschwätz“ – „Leg sie um, diese Scheißingenieurin!“, brüllt er los und Albert Hujar tut, was ihm befohlen worden ist: Er zerrt die Frau zur Seite, stößt sie vor sich her, zieht seinen Revolver und schießt ihr ins Genick. Jakub Stendig und die anderen Umstehenden sehen mit Grauen, dass Göth nach dem Mord entspannt und bester Dinge wirkt; erstmals werden sie Zeugen seiner seltsamen „Zufriedenheit“ nach Gewalttaten. Den Aufgabenbereich der Ermordeten übernimmt Ingenieur Jakub Stendig, der im Ghetto die Bauabteilung der Jüdischen Gemeinde geleitet hat.

Alle werden es in der nächsten Zeit in Briefen erfahren, die SS-Freunde in Lublin und auch der Vater in Wien: „Jetzt bin ich endlich mein eigener Kommandeur.“

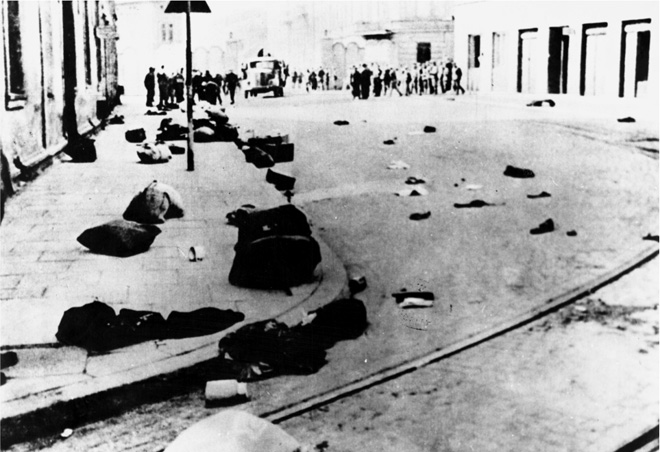

Ein Bild des Todes und der Verwüstung: die Hauptstraße des Krakauer Ghettos nach der „Liquidierung“ vom 13./14. März 1943

Die „Liquidierung“ des Ghettos

Nur wenige Tage später, am Samstag, dem 13. März 1943, beginnt die „Liquidierung“ des Krakauer Ghettos. Reichskanzler Adolf Hitler besucht an diesem Tag die Heeresgruppe Mitte und entgeht dabei mit schon gewohntem Glück einem Attentat. Der Rechtsanwalt und Militärrichter Oberleutnant Dr. Fabian von Schlabrendorff, zu diesem Zeitpunkt Ordonnanzoffizier Henning von Tresckows, des Stabschefs der 2. Armee, hat zwei als Kognakflaschen getarnte Bomben in das Flugzeug des „Führers“ geschmuggelt; im entscheidenden Moment versagt jedoch die Zündung des Sprengstoffpakets – im Frachtraum des Flugzeugs ist es zu kalt.

Und Amon Göths alter „Chef“ Odilo Globocnik weitet an diesem Tag seine „unternehmerischen“ Tätigkeiten aus: Er wird Geschäftsführer der „Ostindustrie GmbH“, die zu ihren lukrativen Geschäftsfeldern „Arisierungen“, Vermögenstransfers und die Organisation von Zwangsarbeit zählt. Hausbank des Unternehmens wird die Dresdner Bank, deren Vorstand Prof. Dr. Emil Heinrich Meyer, nebenbei auch SS-Standartenführer, sich glücklich schätzt die Konten der „Osti“ führen zu dürfen. Die Aussiedlung ist organisatorisch gut vorbereitet: Bereits einige Wochen zuvor ist es in einen Teil A und in einen Teil B geteilt worden; zwischen beiden Hälften hat man Stacheldraht gezogen, ein Wechseln in den anderen Teil ist verboten. Das Ghetto A ist Lebensraum der arbeitenden Menschen, das Ghetto B ist für die nicht arbeitenden vorgesehen, also für Alte, Kranke und Kinder. Viele arbeitende Menschen wollen jedoch ihre Familienmitglieder nicht im Stich lassen und wechseln in den B-Teil – eine Entscheidung, die sie in den Tod führt.

Um 11 Uhr am Vormittag wird von OD-Chef David Gutter ein Befehl Julian Scherners bekannt gemacht: Alle Bewohner von Ghetto A haben sich innerhalb von vier Stunden für die „Übersiedlung“ in das neue Lager Płaszów bereitzuhalten.

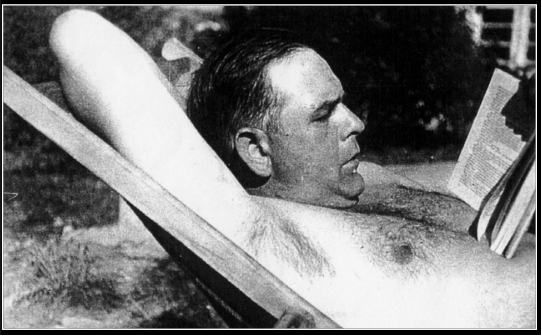

Tadeusz Pankiewicz, der im Ghetto eine Apotheke betreibt, wird Zeuge, wie Göth und seine Männer dann über die Menschen am Zgodyplatz herfallen. In seinen Erinnerungen beschreibt er Göths Erscheinungsbild an diesem Tag: „Er ist ein großer, gut aussehender Mann mit einem mächtigen Körper auf dünnen Beinen, einem gut proportionierten Kopf und blauen Augen. Er trägt einen schwarzen Ledermantel. In einer Hand hält er eine Reitpeitsche, neben ihm sind seine beiden Hunde.“

Göth und seine Killer sind wie berauscht von der Effizienz, mit der sie ihr Mordgeschäft an diesem Tag betreiben; ja, jetzt zeigen sie den schlappen Krakauern, was sie im Osten bei der Aktion Reinhardt gelernt haben. Estera Schwimmer, eine 36-jährige Jüdin aus Sosnowiec, die bei Julius Madritsch arbeitet, wird Zeugin dieses Blutrauschs: Sie steht in einer Fünferreihe, bereit zum Abmarsch ins Lager nach Płaszów, an der Hand hält sie das zweieinhalbjährige Kind ihrer Schwester, die bereits 1942 ermordet worden ist. Plötzlich taucht Göth vor ihr auf, entreißt ihr das Kind und schmettert es auf den Boden. Estera beginnt zu schreien und will sich um das Kind kümmern, doch Göth tritt sie zurück in die Reihe, die in Richtung Płaszów losmarschieren muss.

Auch Samuel Stöger und seine Familie geraten an Göth, der aufgebracht die Kolonne umkreist, die an der Węgierskastraße Aufstellung genommen hat. Immer wieder reißt er Müttern die Kinder aus den Händen, schlägt ihnen mit der Reitpeitsche ins Gesicht. Als er der Frau von Samuel Stöger das Kind wegnehmen will und diese sich weigert, muss sie mit dem Kind aus der Kolonne treten und wird von Göth zusammengeschlagen, die Kolonne marschiert inzwischen weiter. Samuel Stöger sieht seine Frau und sein Kind nie wieder. Den ganzen nächsten Tag, es ist Sonntag, wartet er am Lagertor von Płaszów – vergeblich. Statt der Lebenden kommen nur Stöße von nackten Leichen. Er versucht jemanden zu erkennen, kann aber den schrecklichen Anblick der Massakrierten nicht lange ertragen. Als einige Wochen später die Kleider von Ermordeten ins Lager gebracht werden, erkennt Stöger den Mantel seiner Frau und die Kleidung seines Kindes.

Leon Bittersfeld, der an diesem 13. März 1943 seinen 15. Geburtstag begeht, steht ebenfalls in einer Fünferreihe. Der schmächtige Junge ist Vollwaise; sein Vater Izaak, ein Krakauer Textilhändler, war beruflich gerade in Berlin, als der Krieg ausbrach. Die Nazis verhafteten ihn und brachten ihn nach Dachau, wo er ermordet wurde. Seine Mutter Róza starb 1942 an einer unheilbaren Krankheit, sein älterer Bruder Julek geriet als Soldat der polnischen Armee in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Um größer zu erscheinen, hat sich Leon, der es trotz seiner Jugend in der Kunst des Überlebens schon weit gebracht hat, eine List ausgedacht: Er steht auf einem Stück Holz, das vom langen Mantel, den er trägt, verdeckt wird. Irgendwie scheint Göth die „hochgewachsene“ Gestalt mit dem Milchgesicht jedoch verdächtig. Er kommt daher auf Leon zu und fragt ihn nach seinem Alter. Ohne zu zögern antwortet dieser: „18!“, wobei er sich bemüht seiner Stimme einen tiefen, männlichen Klang zu geben. „Dein Beruf?“, fragt Göth – „Blechschmied!“, sagt Leon und Göth ist zufrieden: Facharbeiter wie diesen jungen Mann wird er in Płaszów gut gebrauchen können. Leon hat nicht ganz gelogen, hat er doch im Ghetto nicht nur Lebensmittel geschmuggelt, sondern bereits im Betrieb des jüdischen Unternehmers Westreich als Blechschmied gearbeitet. Und schon dort erlebte er, zu welchen Brutalitäten die Nazis fähig waren: Sein Chef Westreich wurde von den Nazis ermordet, Leon war Zeuge dieser „Hinrichtung“ und brachte die Leiche Westreichs zum Friedhof.