- -

- 100%

- +

Von Anfang an, so hat man den Eindruck, ist es Murer, der das Heft in die Hand nimmt. Vor Gericht wird er später treuherzig beteuern, nur für das Landwirtschaftsreferat zuständig gewesen zu sein, in seiner im Alter verfassten autobiografischen Notiz räumt er ein, dass er die „Landwirtschaft im Stadtbereich“ nur „nebenbei“ zu betreuen hatte, damit verknüpft wäre gewesen, „die Ablieferungspflichten einzuführen, das Verwaltungsstrafrecht bei Preisüberwachung und Schleichhandel auszuüben und die Preisüberwachungsstelle zu übernehmen. Weiters die Kraftfahrzeug-Zulassung und den Kraftfahrzeugpark zu organisieren“ – all das in Zusammenarbeit mit der litauischen Stadtverwaltung. Seine Hauptaufgabe als Stabsleiter und Adjutant Hingsts liegt aber von Anfang an in der Auseinandersetzung mit „Judenangelegenheiten“ und da will er es den Juden gleich einmal so richtig zeigen:

Am 6. August 1941 lädt Franz Murer – angeblich auf Befehl von Hingst und SS- und Polizeiführer Lucian Wysocki – Mitglieder des Judenrats zu einem Gespräch ein, es kommen Eliezer Kruk, Abraham Zajdsznur und Shaul Pietuchowski. Das Treffen findet jedoch nicht in den Büroräumen des Gebietskommissariats statt, sondern in einem Haus in einer nahe gelegenen Gasse. Murer überrascht die drei Männer mit einer schockierenden Forderung: Am nächsten Tag, dem 7. August, müssten ihm die Juden fünf Millionen Rubel (= 500.000 Reichsmark) „Bußgeld“ übergeben. Um neun Uhr morgens, so Murer weiter, solle ihm die Deputation des Judenrats die ersten zwei Millionen überbringen, im Laufe des Tages dann die weiteren Millionen. Und dann eine deutliche Drohung: Sollten ihm die zwei Millionen nicht am nächsten Morgen übergeben werden, so hätten sich um zehn Uhr alle anderen Mitglieder des Judenrats bei ihm einzufinden, um die Leichen ihrer Kollegen abzuholen.

Die drei Männer kehren in den Judenrat zurück, Panik macht sich breit, als sie von Murers Forderung berichten. Wie soll man so schnell so viel Geld auftreiben? Auf den Straßen dürfe man sich bis sechs Uhr abends aufhalten, zahlreiche Straßen sind für Juden überhaupt gesperrt. Schließlich ist es, wie Herman Kruk in seinem Tagebuch berichtet, der greise Arzt Dr. Jakob Wygodzki, der seine Stimme erhebt: Für Verzweiflung sei keine Zeit, man müsse sofort mit dem Sammeln des Geldes beginnen.

Die Nachricht von Murers Bußgeld-Forderung verbreitet sich rasch. Spontan werden Komitees gebildet, die einzelne Straßen und Stadtteile übernehmen, man beginnt mit dem Einsammeln von Geld, Gold und diversen Wertgegenständen. Um sechs Uhr abends hat man 667.000 Rubel, ein Pfund Gold, Uhren und Diamanten beisammen. Viele Juden glauben, dass sie mit ihrer „Spende“ ihr Leben erkauft haben. Andere wieder hoffen, dass die Tributzahlung dazu beitragen könne, etwas über das Schicksal ihrer verschleppten Angehörigen zu erfahren.

In ihrem Tagebuch schildert Mascha Rolnikaite die Verzweiflung dieses Tages – der 14-Jährigen hat man gesagt, dass die Deutschen am nächsten Morgen mit der Tötung aller Juden beginnen werden, sollte die geforderte Summe nicht abgeliefert werden. Ihre Mutter hat „alles Geld bis auf den letzten Groschen zusammengesucht“ und dem Judenrat gebracht, sie selbst glaubt sich schon verloren: „Ich stehe am Fenster, sehe hinaus und weine: Der Gedanke, dass ich morgen sterben muss, ist furchtbar. Bis vor kurzem bin ich doch noch in die Schule gegangen, bin durch die Schulflure gelaufen, habe an der Tafel gestanden, und plötzlich heißt es – stirb!“ (Zitiert nach Mascha Rolnikaite, Ich muss erzählen.)

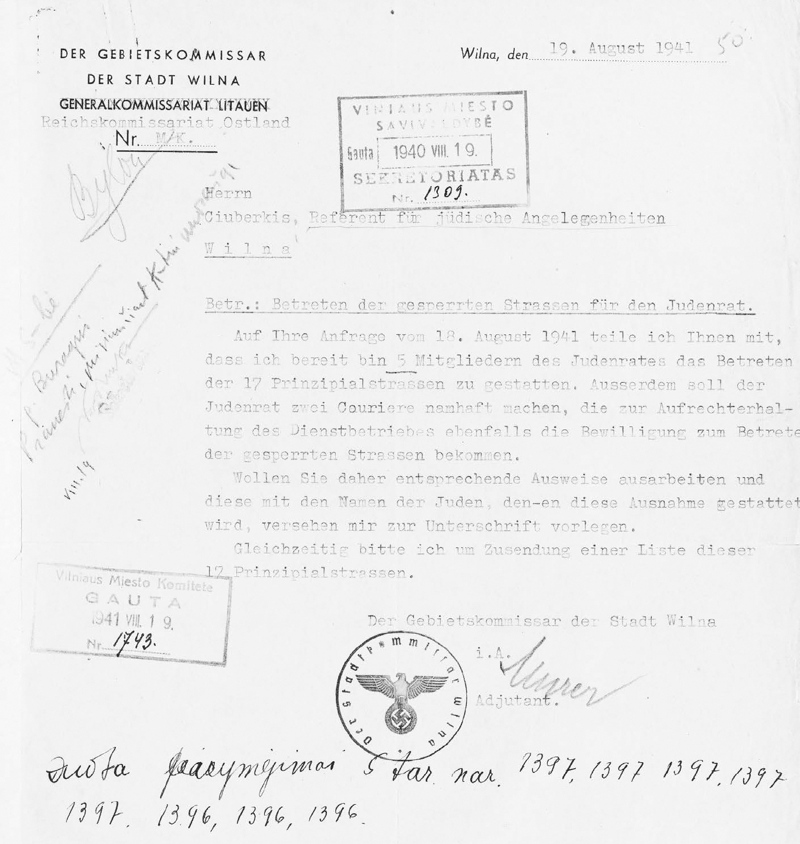

Adjutant Franz Murer ist gnädig: Er gestattet den Mitgliedern des Judenrats das Betreten von 17 „Prinzipalstraßen“ (LCVA, R-643, ap 3, b 300, Bl. 50).

Am Morgen des 7. August, pünktlich um 9 Uhr, stehen Kruk, Zajdsznur und Pietuchowski wieder vor Murer. Er geht mit ihnen in den Keller des Hauses, zählt das mitgebrachte Geld und fragt dann, wo denn der Rest sei. Die drei Männer erklären ihm, dass noch gesammelt werde. Murer schickt daraufhin Abraham Zajdsznur zurück zum Judenrat, die beiden anderen werden festgenommen. Die Order, die Zajdsznur zu überbringen hat: Alle Mitglieder des Judenrats müssten sofort vor Murer erscheinen und den ganzen Betrag mitbringen.

Der Judenrat kommt denn auch vollzählig, allerdings ohne Geld. Dr. Wygodzki wagt sich mit der Bitte vor, die Frist für die Aufbringung des gesamten Betrags auf zehn Tage zu erstrecken. Murers Antwort, so berichtet Grigorij Schur, ist ein Wutschrei: „Verdammter alter Jude!“ – er befiehlt Wygodzki zu schweigen. Einen ähnlichen Fluch bekommt auch die Ärztin Dr. Cholemowa zu hören, als sie für Wygodzki in die Bresche springen will und auf die knappe Frist verweist: „Du Hure, sei still, bevor ich meine Geduld verliere!“ (Zitiert nach Mendel Balberyszski, Stronger than Iron.) Murer, der die ganze Zeit über mit seiner Peitsche herumfuchtelt, lässt zwei Judenrat-Mitglieder festnehmen und erklärt den anderen, dass auch sie dieses Schicksal erleiden würden, sollte der fehlende Betrag nicht endlich aufgebracht werden. Sollte dies aber der Fall sein, würde er sie „wie Hunde“ erschießen lassen (Mendel Balberyszski). Dann nimmt er den Koffer mit dem Geld und den Wertgegenständen und verlässt das Haus.

Wenige Stunden später besucht der mit Jakob Wygodzki befreundete Pharmazeut Mendel Balberyszski den alten Herrn, der sich über die Vorgangsweise Murers nicht beruhigen kann. In seinem Augenzeugenbericht Stronger than Iron erzählt Balberyszski: „‚Du weißt‘, sagte er zu mir, ‚ich bin ein Mann, der nicht leicht einzuschüchtern ist. Ich kenne die Deutschen nicht erst seit heute. Aber was meine Augen bei diesem Treffen gesehen und meine Ohren gehört haben, hätte ich mir nie vorstellen können. Sich einer Dame gegenüber, einer Frau Doktor, so vulgärer Ausdrücke zu bedienen, seine unflätige, arrogante Sprache mir gegenüber und das ständige Herumfuchteln mit der Peitsche vor meinen Augen deuten auf eine tragische Zukunft. Von diesen beiden (= Hingst und Murer, Anm. J. S.) können wir nichts erwarten. Das Geld muss gesammelt werden. Wir können nur hoffen, dass das Geld die Bestie beruhigen wird … zumindest für einige Zeit.‘“ (Übersetzung: J. S.)

Die Judenräte beraten inzwischen über die weitere Vorgangsweise und beschließen, eine Abordnung von drei Leuten zu Gebietskommissar Hingst zu schicken, um die festgenommenen Kameraden wieder freizubekommen. Vor dem Gebietskommissariat stoßen die drei neuerlich auf Murer, der sich nun etwas umgänglicher zeigt – von einer Übergabe des gesamten Betrags noch an diesem Tag ist keine Rede mehr, er verlangt jedoch, dass in den nächsten Tagen weiter gesammelt wird, die Erlöse sollen jeweils auf der Bank deponiert werden. Um 13 Uhr werden auch die festgenommenen Mitglieder des Judenrats freigelassen. Auch Mascha Rolnikaite kann aufatmen: „Wir werden also am Leben bleiben!“, notiert sie in ihrem Tagebuch.

Die Sammelaktion dauert noch einige Tage an, schließlich sind es 1,490.000 Rubel, 33 Pfund Gold und 189 Uhren, die Murer übergeben werden, für die Wertgegenstände gibt es keine Empfangsbestätigungen – all das nährt den Verdacht, dass die von Murer eingetriebene „Kontributionszahlung“ keinen offiziellen Charakter hatte, sondern eine „private“ Aktion von ihm, Hingst und Polizeichef Wysocki war, möglicherweise dazu vorgesehen, einen Teil des jüdischen Geldes in die eigenen Taschen zu lenken. Indizien dafür sind, wie schon Yitzhak Arad in seinem Buch Ghetto in Flames vermutet, die eher versteckten Treffpunkte und die Tatsache, dass Murer das Geld selbst eintreibt und offenbar keine weiteren deutschen Beamten zur Seite stehen hat. Dazu existiert eine interessante Zeugenaussage: Im Verfahren gegen Angehörige des Einsatzkommandos 3 berichtet 1971 eine Frau Frances Penny, geborene Papierbuch, die im Gestapogebäude gearbeitet und den Haushalt von SS-Oberscharführer Horst Schweinberger besorgt hat, dass sie im Gebäude „mehrere Kisten, voll mit Gold, Schmuck und dergleichen,“ gesehen habe (zitiert nach Dieckmann, Deutsche Besatzungspolitik). Reichskommissar Hinrich Lohse sanktioniert jedenfalls am 21. August nachträglich alle Aktionen zur Beraubung der Juden, bereits zuvor, am 9. August, teilt Bronius Draugelis, der Kreischef für Vilnius-Stadt und Vilnius-Land, den Polizeiführern mit, dass die eingetriebenen Gelder auf eine staatliche Bank eingezahlt werden müssen, der jeweilige Gebietskommissar verfüge über die beschlagnahmten Gold- und Wertsachen. Lässt Lucian Wysocki diese Kisten in das Gebietskommissariat bringen oder „verwaltet“ er sie selbst? In diesem Fall hat er dazu nur wenig Zeit, denn am 11. August 1941 wird er von Himmler zum SS- und Polizei-Standortführer für den Generalbezirk Litauen mit Dienstort Kowno ernannt und muss Wilna verlassen.

Bestärkt durch den Erlass des Reichskommissariats, versucht Murer der jüdischen Bevölkerung Wilnas auch noch die letzten Wertsachen abzupressen. Am 22. August weist er Petras Buragas, den Nachfolger von Jonas Čiuberkis als litauischem „Beauftragten für Judenangelegenheiten“, an, dass der Judenrat innerhalb einer Woche alle Bargeld-, Gold- und Silberbestände „anmelden“ müsse, das gelte auch für alle in jüdischem Besitz befindlichen Warenlager (LCVA, R-643-3-4152, Bl. 128). Am 3. September 1941 verfügt das Gebietskommissariat schließlich, dass Bargeld, Wertpapiere, Aktien, Schuldverschreibungen, Wechsel, Sparbücher, Wertsachen und diverse Warenvorräte in den litauischen Polizeirevieren abgegeben werden müssen. Behalten dürfen die Juden einen Betrag bis maximal 300 Rubel. Nach bewährtem Muster werden die Leiter der einzelnen Polizeireviere in die Pflicht genommen: Sie sind für die „erfolgreiche“ Durchführung der Aktion verantwortlich. All jenen, die Informationen über Judenvermögen verschweigen und dem Gebietskommissariat vorenthalten, droht mit Bekanntmachung vom 23. Oktober 1941 die Todesstrafe.

Jakob Wygodzki (1856–1941), seit zwanzig Jahren die Stimme der Juden Wilnas, wird am 24. August verhaftet. Obwohl er schwer krank ist, bringt man ihn ins Gefängnis, ein Versuch, über die litauische Zivilverwaltung seine Befreiung zu erreichen, scheitert, auch sein junger Freund Mendel Balberyszski kann nichts für ihn tun. Der 85-Jährige stirbt nach wenigen Tagen Haft im Lukiškes-Gefängnis – nach anderer Darstellung wird er ermordet. Sein Tod ist ein schwerer Schlag für den Judenrat: Mit Jakob Wygodzki, ehemals Minister für jüdische Angelegenheiten der Republik Litauen, verliert man die herausragende Persönlichkeit dieser Tage, einen Mann, der durch seine Integrität und Haltung in der Auseinandersetzung mit den Nazis zum Vorbild geworden ist.

Vor Gericht in Graz 1963 wird Murer die von ihm mit so viel Elan betriebene Beraubung der jüdischen Bevölkerung beharrlich leugnen. 15 Jahr zuvor, in den Verhören durch den sowjetischen Untersuchungsrichter in Mai und Juni 1948 in Wilna, ist seine Erinnerung noch bedeutend besser – er räumt im Verhör ein, dass er an der Eintreibung der „Kontribution“, die man über die Juden verhängt habe, beteiligt gewesen sei: „Die Wilnaer Juden mussten eine Million Rubel oder Reichsmark zahlen, ich kann mich an die Währung nicht mehr erinnern. Sie hatten die Summe in drei Raten innerhalb von ein, zwei Tagen zu zahlen.“ Das Geld wäre als adäquates Angebot für eine Garantie gedacht gewesen: Die Juden sollten dadurch davon abgehalten werden, etwas gegen die Deutschen zu unternehmen. Die Idee zur Kontribution sei allerdings von SS- und Polizeiführer Lucian Wysocki gekommen, er habe vorgeschlagen, die erzielte Summe in die Kasse des Gebietskommissariats einzuzahlen. Zum vorgegebenen Zeitpunkt hätten die Juden „500 bis 600.000 Rubel und 15 kg Gold “ abgeliefert, aber das sei zu wenig gewesen. Auf Weisung des Gebietskommissars habe er jedoch diesen Betrag akzeptiert und in die Kasse des Hauses eingezahlt.

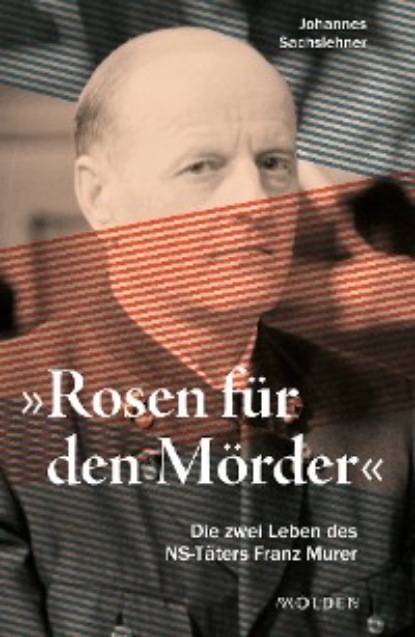

Die Namen von SS-Standartenführer Karl Jäger, Gebietskommissar Hans Christian Hingst und seinem Stabsleiter Franz Murer sind in der jüdischen Bevölkerung Wilnas inzwischen bekannt, auch in der Familie des Buchhalters Mosche Anolik in der Pohulankastraße werden sie aufmerksam registriert. Vater Mosche ist dafür, die „Befehle“ der Deutschen zu befolgen, da man ohnehin keine Wahl habe und ihnen keinen Vorwand geben dürfe, gegen die Juden vorzugehen. Die beiden Söhne sind kämpferischer – so erinnert sich der 15-jährige Benjamin Anolik, genannt „Benja“, später an ein Gespräch mit seinem älteren Bruder Nissan, in der Familie kurz „Nisja“ gerufen: „‚Wir werden uns diese Namen merken‘, sagte Nisja, ‚wir werden später mit ihnen abrechnen!‘ – ‚Hoffentlich‘, sagte ich, ‚hoffentlich werden wir das erleben!‘ – ‚Siehst du, Benja, manche Namen sind kein Zufall: Ein ‚Jäger‘ jagt, und ‚Murer‘ hört sich wie Mörder an!‘“ (Zitiert nach Benjamin Anolik, Lauf zum Tor mein Sohn.)

Die Große Provokation

In seiner autobiografischen Skizze erzählt Franz Murer die Geschichte so: Eines Tages, an das genaue Datum könne er sich nicht mehr erinnern, habe sein Chef Hingst ein Schreiben vom vorgesetzten Generalkommissariat in Kaunas bekommen, in dem ihm von Adrian von Renteln mitgeteilt worden sei, dass die Gestapo bereits Beschwerde über ihn geführt habe. Der Grund dafür: Da der Gebietskommissar noch keinen Platz zur Verfügung gestellt habe, könne die Gestapo die jüdische Bevölkerung nicht wie in den Richtlinien vorgesehen in einem Ghetto zusammenfassen. Die Rüge aus Kaunas habe hektische Aktivitäten ausgelöst: Hingst gibt seinem Adjutanten Murer Befehl, das Ghetto zu „organisieren“, und lädt Bürgermeister Dabulevičius zu sich ein, um die Frage der Ortswahl für das Ghetto zu besprechen, Murer bekommt dann den Auftrag, „mit den Herren der litauischen Stadtverwaltung Wilna abzufahren, mit dem Zweck festzustellen, welche Plätze oder Stadtviertel sich für die Bildung eines Ghettos eignen würden. Wir kamen auch zu einem Stadtviertel, wo sich eine Straße noch Ghettostraße nannte. Dort war einst unter der Herrschaft der Russen ein Ghetto.“ Hingst, so Murer, sei dafür gewesen, das Ghetto in der Innenstadt zu errichten, so erreiche man, dass die Gestapo „nicht machen könne, was sie wolle“, und setzt sich damit auch durch. Eine weitere Sitzung wird angesetzt, dieses Mal eine „große Runde“ mit Gestapo, Polizei und der litauischen Stadtverwaltung, an der Murer, wie er später behauptet, nicht teilnimmt – sehr unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass er das betreffende Stadtviertel in der Altstadt Wilnas bereits inspiziert hat und damit rechnen muss, dass Hingst ihn auch weiterhin für die Betreuung des Ghettos heranziehen wird. Vor dem sowjetischen Untersuchungsrichter wird er denn 1948 auch behaupten: „In Ausführung des Befehls habe ich zusammen mit dem Wilnaer Bürgermeister Dabulevičius den Platz für das Ghetto ausgewählt.“ (Documents Accuse, Dokument Nr. 94 – Übersetzung J. S.)

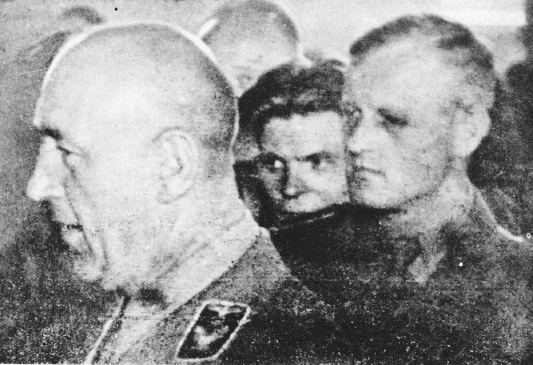

Sie organisieren die Ghettoisierung der jüdischen Bevölkerung Wilnas: Gebietskommissar Hans Christian Hingst und sein Adjutant Franz Murer.

Die für die beiden Ghettos vorgesehenen Straßenzüge beiderseits der Deutschen Straße stehen fest, doch nun gibt es ein Problem: Es gilt Platz zu schaffen für die 45.000 Menschen, die hierher umziehen sollen. Hingst und Murer „arbeiten“ an der Lösung: Polen und Litauern muss man neue Wohnungen zuweisen, was die jüdischen Bewohner des Viertels betrifft, so käme eine Art Großrazzia gerade recht, doch wie rechtfertigt man diese? Da es keinen Vorwand gibt, muss einer nach bewährtem Nazi-Muster geschaffen werden: Am Sonntag, dem 31. August 1941, um zwei Uhr nachmittags, betreten zwei in Zivil gekleidete litauische „Partisanen“ eine Wohnung im Haus an der Ecke Stekljannajastraße/Bolschajastraße. Vom Fenster dieser Wohnung, die keinem Juden, sondern einem Christen (!) gehört, hat man beste Sicht auf den Eingang des Pan-Kinos, vor dem zahlreiche deutsche Soldaten auf die nächste Filmvorführung warten. Die beiden litauischen Kollaborateure feuern aus dem Fenster zwei Schüsse ab, die niemanden verletzen, dann stürzen sie auf die Straße und rufen, dass gerade zwei im Haus lebende Juden auf die Deutschen geschossen hätten – das Signal zur Lynchjustiz: Gemeinsam mit einigen deutschen Soldaten dringen die beiden Litauer in eine jüdische Wohnung des Hauses ein, zerren zwei Juden, die nicht wissen, wie ihnen geschieht, auf die Straße, prügeln sie halbtot und erschießen sie dann.

Alles läuft nach Plan: Der „Volkszorn“ der litauischen „Aktivisten“ – Angehörigen der im März 1941 in Berlin gegründeten rechtsradikalen „Litauischen Aktivisten-Front“ (LAF) – und „Partisanen“ ist nun geweckt, es beginnt ein Pogrom, das im Bereich des vorgesehenen Ghettogeländes die Nacht über bis Montagmittag andauert. Mit Kolbenschlägen prügeln die Litauer die Juden erbarmungslos aus ihren Wohnungen hinaus auf die Straße, Tausende müssen überstürzt ihr Heim verlassen, haben kaum Zeit, etwas einzupacken. Die 20-jährige Jüdin Rachel Margolis, die bei einer christlichen Familie lebt und sich später der jüdischen Widerstandsbewegung F. P. O. anschließen wird, beobachtet das Geschehen: „Aus dem Fenster einer Wohnung in der Trockastraße sah ich in der Nacht eine endlose Kolonne von Menschen – Kinder, Greise, Frauen mit Babys auf dem Arm, mit Bündeln, Töpfen, Eimern, Kissen – eine schreckliche graue Masse, die kein Ende nahm. Niemand wusste zunächst, wohin man die Menschen trieb und was mit ihnen geschehen sollte.“ (Zitiert nach Rachel Margolis und Jim Tobias, Die geheimen Notizen des K. Sakowicz.)

Tausende müssen überstürzt ihr Heim verlassen, niemand weiß, wohin es geht …

Unter den Beobachtern dieser „Aktion“ ist auch der jüdische Journalist Grigorij Schur, geboren 1888 in Wilna: „Alle wurden hinausgetrieben – die Alten und die Kranken, die Kinder und die Frauen mit Säuglingen auf den Armen. Vielen wurde es nicht gestattet, sich anzuziehen; nur in ihrer Unterwäsche standen sie auf der Straße. Die Wohnungen blieben offen für alle, die sie zu plündern wünschten.“ (Zitiert nach Grigorij Schur, Die Juden von Wilna.)

Das Gebietskommissariat zeigt sich – wenig überraschend – gut vorbereitet: Noch am 31. August wird eine Ausgangssperre von 15 Uhr nachmittags bis 10 Uhr vormittags gegen „alle Juden beiderlei Geschlechts“ verhängt, nur jene Juden dürfen ihre Wohnung verlassen, die ausdrücklich zu einem Arbeitseinsatz befohlen sind. Und ein Plakat wird in Druck gegeben, eine „Bekanntmachung“, in der es mit zynischer Verlogenheit heißt: „Am gestrigen Sonntag nachmittag wurde in der Stadt Wilna aus dem Hinterhalt auf deutsche Soldaten geschossen. Zwei der feigen Banditen konnten festgestellt werden. Es waren Juden. Die Täter haben ihr Leben verwirkt. Sie wurden sofort erschossen. Zur Verhütung derartiger feindseliger Akte sind bereits weitere schärfste Gegenmaßnahmen getroffen. Die Vergeltung trifft die Gesamtheit der Juden.“

Die „Vergeltung“ heißt Mord: Die zusammengetriebenen Juden werden zum Teil ins berüchtigte Lukiškes-Gefängnis gebracht, zum Teil müssen sie in langer Kolonne direkt den Weg nach Ponary antreten. Noch weiß niemand, was sie hier erwartet. Viele glauben, dass sie „umgesiedelt“ und in ein Arbeitslager gebracht werden … Opfer der „Großen Provokation“ werden auch zehn Mitglieder des ersten Judenrates, unter ihnen auch Shaul Pietuchowski, mit dem Murer noch vor wenigen Wochen über die „Kontribution“ verhandelt hat. Am 2. September erhält der Judenrat vom litauischen Mordkommando Ypatingas Burys noch Befehl, in der Straszunstraße Fuhrwerke bereitzustellen, wenig später werden die zehn Männer von EK-3-Verbindungsmann Horst Schweinberger festgenommen, nach Ponary gebracht und erschossen. Die Büros des Judenrats werden geschlossen und versiegelt, in der jüdischen Einwohnerschaft Wilnas breiten sich Panik und eine „unerträgliche Hilflosigkeit“ (Christoph Dieckmann) aus. Man schickt eine Delegation zu Bürgermeister Dabulevičius, doch der schiebt alles auf die deutschen Besatzer, sie trügen die Verantwortung, er könne nichts tun. Ihrer gewohnten Führung beraubt, taumeln die Juden Wilnas der Ghettoisierung entgegen.

Der Ort des Todes: Ponary

Kazimierz Sakowicz, Jahrgang 1894, ist Journalist und Herausgeber der Wilnaer Wochenzeitung Przegląd Gospodarczy („Wirtschaftsrundschau“). Zusammen mit seiner Frau Maria bewohnt er ein kleines Haus in der Gemeinde Ponary, etwa zehn Kilometer von Wilna entfernt. Neben dem Schreiben widmet er sich der Arbeit auf den Feldern, die zum Haus gehören. Das Dorf Ponary ist umgeben von dichten Wäldern, für die Bewohner von Wilna ist die Gegend vor dem Krieg ein beliebtes Ausflugsziel gewesen.

Als Kazimierz Sakowicz am 11. Juli 1941 Schüsse hört, die vom Wald herkommen, glaubt er zunächst an militärische Übungen. Es ist vier Uhr nachmittags, die Schüsse dauern eine, dann sogar zwei Stunden an. Auf der Grodzienka, der Landstraße, die an Ponary vorbei Richtung Grodno führt, erfährt er dann von Bauern aus der Umgebung die Wahrheit: Man hat Juden in den Wald getrieben, etwa 200 hat man gesehen und nun werden sie erschossen.

Von einem Versteck auf dem Dachboden seines Hauses aus verfolgt er am nächsten Tag die Hinrichtungen – wieder wird eine große Gruppe Juden, etwa 300 Menschen, in den Wald geführt, jeweils 10 Personen werden auf einmal erschossen. Sakowicz notiert seine Beobachtungen auf herausgerissenen Seiten von Schulheften und Kalenderblättern, Tag für Tag dokumentiert er von nun an die Massenmorde im Wald von Ponary. Da niemand von diesen Aufzeichnungen erfahren darf, steckt er die beschriebenen Zettel in leere Limonadenflaschen, stöpselt diese zu und vergräbt sie in seinem Garten. Der letzte Eintrag, den Sakowicz in seinem „Tagebuch“ macht, stammt vom 6. November 1943; der Journalist befürchtet zu diesem Zeitpunkt schon, dass ihn die Szaulisi, die litauischen Kollaborateure der Nazis, im Visier haben würden. Sakowicz, der sich der polnischen Untergrundarmee AK – Armia Krajowa – anschließt, wird am 5. Juli 1944 auf einem Waldweg von unbekannten litauischen Tätern angeschossen und erliegt am 15. Juli 1944 seinen Verletzungen. Seine Aufzeichnungen werden ausgegraben, jüdische Historiker übergeben sie dem Jüdischen Museum Wilna, von dort gelangen sie ins Staatliche Zentralarchiv Litauen.

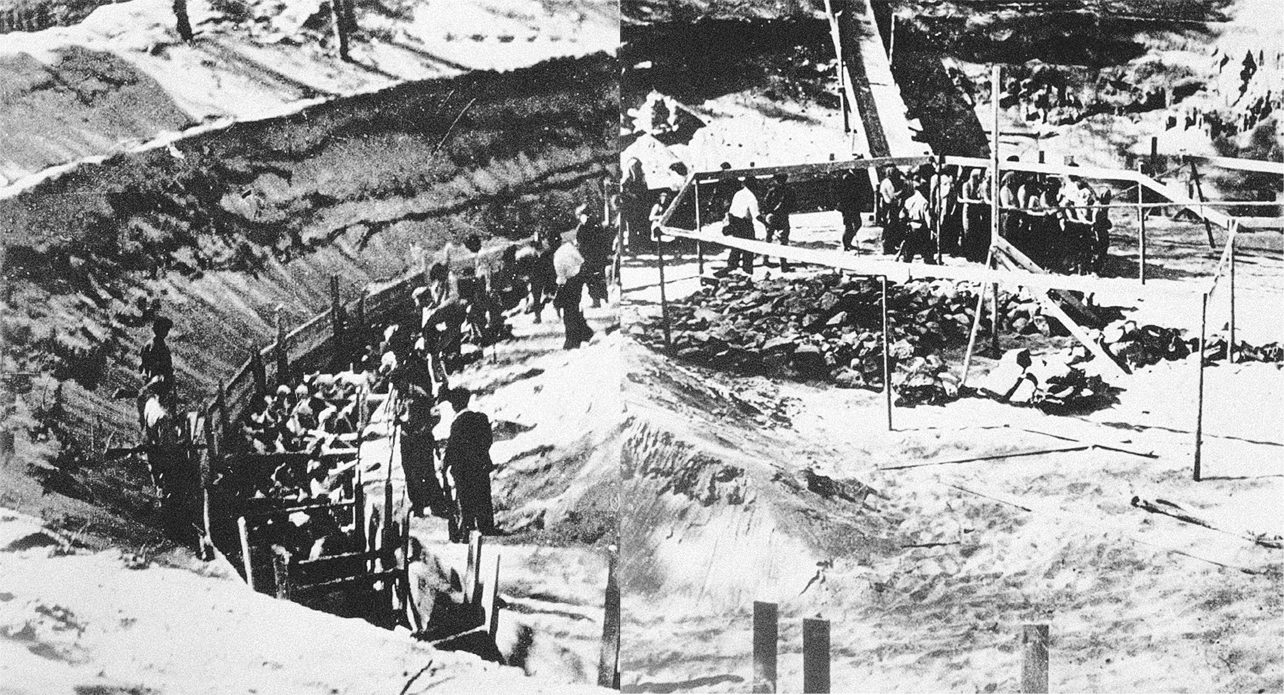

Der 2. September 1941 ist ein kalter, regnerischer Tag. Kazimierz Sakowicz hat von den Szaulisi bereits eine Woche zuvor erfahren, dass in der „kommenden Woche“ in Ponary so viele Menschen erschossen werden würden wie zuvor den ganzen August über nicht – nun muss er erkennen, dass die Mörder recht hatten: Bereits um halb acht am Morgen erblickt er auf der Landstraße eine „auseinandergezogene Menschenschlange“, „mit Sicherheit“ 2 km lang. Vom Dachboden seines Hauses aus beobachtet er dann den Massenmord: „Wie es sich später erwies, waren es 4000 Personen (…) lauter Frauen, viele Babys. Als sie (…) in den Weg zum Wald einbogen, begriffen sie, was sie erwartete und schrieen: ‚Rettet uns’. Säuglinge in Wiegen, auf dem Arm usw.

Die Leute wurden geschlagen, bevor sie erschossen wurden (…). Die Männer wurden separat erschossen, die Frauen mussten sich bis auf die Unterwäsche ausziehen. Viele Sachen, Pelze und Wertgegenstände (hatten die Juden mitgenommen), da sie dachten, dass sie ins ‚Ghetto‘ gehen würden. (…) Bei den Hinrichtungen ging man so vor, dass sich die (zur Erschießung vorgesehene) Gruppe auf die Körper der vorher Getöteten stellen musste. Sie (die Opfer) gingen und gingen (buchstäblich) über die Leichen! Die Gräber wurden gleich am nächsten Tag zugeschüttet.“ (Zitiert nach Rachel Margolis und Jim Tobias, Die geheimen Notizen des K. Sakowicz.)

Die Massenerschießungen im Wald von Ponary (litauisch: Paneriai) beginnen im Juli 1941. Von den Sowjets ausgehobene Gruben für ein Benzinlager werden zu Massengräbern – deutsche und litauische Mordkommandos töten hier etwa 100.000 Menschen.

Was die Beobachtung „lauter Frauen, viele Babys“ betrifft, so wird Sakowicz durch den sogenannten „Jäger-Bericht“, die „Gesamtaufstellung der im Bereich des EK 3 bis zum 1. Dez. 1941 durchgeführten Exekutionen“, von SS-Standartenführer Karl Jäger (1888–1959) bestätigt – Jäger, ein penibler Buchhalter der Mordaktionen seines Einsatzkommandos, vermerkt für den 2. September im Bereich Wilna-Stadt „864 Juden, 2019 Jüdinnen, 817 Judenkinder“, exekutiert von einem „Teilkommando“ des EK 3, und vergisst nicht zu erwähnen, dass es sich um eine „Sonderaktion“ gehandelt habe, da „von Juden auf deutsche Soldaten geschossen wurde“.