- -

- 100%

- +

De acuerdo con Kirsch (2020), la literatura estándar en epistemología nos ha hecho pensar que, en relación con las emociones y/o experiencias emocionales, la deliberación interna no se requeriría ya que, entre otras razones, ellas son autoevidentes, nadie podría sentir el dolor que el sujeto experimenta, por ejemplo. Pero Kirsch sugiere que es necesario indagar el papel de los esfuerzos en tercera persona de un agente para entender el desarrollo del auto-conocimiento. Kirsch basa sus ideas en los avances propuestos por Barrett (2018) relativos a que las emociones son constructos conceptuales que se usan sobre sensaciones introceptivas a partir de lo que está sucediendo alrededor, en el ambiente. Barrett (2018; Gendron y Barrett, 2019) sostiene que cuando los humanos tratamos de nombrar una emoción y desarrollar un concepto para ella (como por ejemplo, que en este momento alguien comunica que siente una angustia aguda), se está afectando la habilidad de experimentarla.13 Barrett incluso es más radical, pues sostiene que al ensanchar nuestro repertorio conceptual emocional nos habiltamos, incluyendo a nuestro cerebro, para construir nuevas emociones. Una persona con mayor repertorio conceptual emocional tiene lo que Barrett denomina granularidad emocional, esto es, la capacidad de discriminar experienias emocionales específicas, con mayor precisión y con mayor funcionalidad, dentro de estados emocionales generales, como por ejemplo sostener que se tiene una angustia aguda. Incluso habría casos en los que ciertas emociones tienen una dimensión cognitiva y prerequisitos conceptuales. Así, si bien una emoción básica como miedo es hardwired, esto es se puede experimentar sin concepto, es difícil pensar que vergüenza esté en la misma categoría. Así también, podríamos esperar obviamente que un niño de tres años sienta y/o experimente pena, pero es difíl esperar que él experimente angustía existencial.

De modo que las experiencias emocionales más sofisticadas tienen, cuando las estamos nombrando, un esfuerzo de auto-interpretación. Pero esta auto-interpretación se ayuda, apoya, en las narrativas sociales que circulan en una comunidad. Angustia existencial es un concepto emocional formado públicamente. Como bien enfatiza Kirsch (2020), la auto-interpretación emocional tiende a dirigirse a sensaciones internas, pero a partir de hechos del mundo o la situación del sujeto que padece o experimenta. Los conceptos emocionales que poseemos, de esta manera, y obviamente, influencian nuestros esfuerzos auto-interpretativos. La auto-interpretación, para no dejar dudas al respecto, hace uso de ambas fuentes: el mundo interno y el externo del agente, y a mayor sofisticación de la expriencia emocional, mayor uso del mundo externo. Siguiendo en esto a Barrett (2018), Kirsch (2020) concluye que los humanos podemos influenciar nuestras experiencias emocionales al nivel sub-personal a partir de expandir nuestro repertorio conceptual emocional desde el momento en que nuevos conceptos emocionales organizan el contexto cognitivo para nuevas experiencias emocionales.

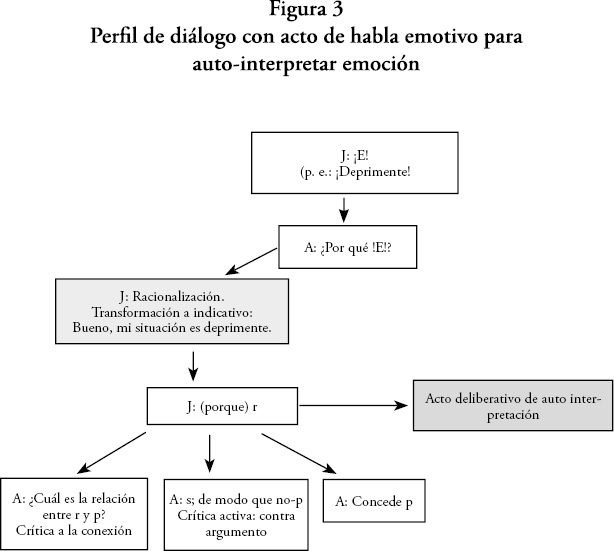

¿Cómo se relaciona esto con los actos de habla emotivos en un diálogo crítico? Quizás la siguiente representación gráfica puede ayudar:

Como se observa en la reconstrucción, se ha añadido un movimiento al mismo nivel, o momento dialéctico, en que el sujeto protagonista avanza una razón. Este movimiento se denomina como acto deliberativo de auto interpretación, pues se considera aquí que cuando tratamos de racionalizar un acto de habla emotivo, lo que hacemos es construir en la razón parte del concepto emocional que tiene uso colectivo, esto es, ofrecemos un argumento para todas las partes involucradas en el diálogo crítico que, creemos, hace explícito la definición del acto de habla emotivo. Recuérdese que el propio Hamblin habia apuntado la característica de los actos de habla emotivos respecto de que poseen cierta inmediatez que no necesariamente contendría un concepto totalmente desarrollado de la emoción involucrada. Respecto de la transformación al indicativo del acto de habla emocional, el oyente, a su vez, podría pedir aclaraciones utilizando la crítica a la conexión o contrargumentando. No podría, se sugiere, declarar inadmisible la razón (como en un argumento estándar para defender una aserción estándar), ya que declararlo falaz supondría, y siguiendo en esto a Hamblin, que el oyente previamente distinguiera si el acto de habla emotivo es parte de la categoría de emociones subjetivas, o es parte de las objetivas. Quizás para el caso de la segunda categoría el oyente estaría más autorizado en declarar la razón inadmisible vía una acusación de falaz. Sobre esto último, que es muy especulativo aún, habría que ofrecer más ejemplo y análisis. Del mismo modo, el oyente tampoco podría avanzar la crítica a la aceptabilidad de r, ya que ello supondría tener una definición alternativa clara y precisa de la emoción involucrada, lo que supondría posteriormente un diálogo de auo-intepretación de la emoción involucrada con beneficios epistémicos para ambas partes.

Se concuerda con Hamblin que, finlamente, los actos de habla emotivos que refieren particularmente a estados de cosas (como: ¡Deprimente!, transformado a Mi situación es deprimente) tiende a tener un perfil de creencia-sentimiento respecto de las que las obligaciones y compromisos dialécticos tienen otro peso normativo, diferente a los de los imperativos e indicativos. No obstante, y como también subraya Hamblin, el registro de compromisos emotivo estaría acompañado por un compromiso indicativo. Cada vez que un oyente crítico se encuentre frente a un hablante que avanza un acto de habla emotivo, hará bien en distinguir si las condiciones de habla corresponde a emociones objetivas o subjetivas y, sobre todo, tener claridad que parte importante del impulso del diálogo argumentativo está en función, muy problablemente, de una auto-interpretación si es que desafía al hablante a entregar una razón. Habrá que seguir puliendo el perfil del diálogo de un acto de habla emotivo. Con esta herramienta se podría ir esclareciendo algunas dimensiones de su normatividad, esto es, la manera en que debiéramos juzgarlo.

Agradecimientos: Este trabajo forma parte del proyecto Fondecyt Regular 1200021.

BIBLIOGRAFÍA

Aristóteles. (2001). Retórica. Introducción, Traducción Y nota de Alberto Bernabé. Alianza Editorial.

Aristotle. (2000). Art of Rhetoric. Translated by John Freese. Harvard University Press.

Barrett, L. F. (2018). How emotions are made. The secret Life of the Brain. Pan Books.

Ben-Ze’ev, A. (1995). Emotions and Argumentation. Informal Logic, 17(2), 189-200.

Campbell, G. (1963). The Philosophy of Rhetoric. Illinois University Press.

Cárdenas, L. (2011). Aristóteles. Retórica, pasiones y persuasión. Editorial San Pablo.

Cicero, M. T. (2001). On the Ideal Orator (De Orator). Translated by James May & Jakob Wisse. Oxford University Press.

Cicero, M. T. (2002). Cicero on the Emotions: Tusculan Disputations 3 and 4. Margaret Graver (Translator). University of Chicago Press.

Clark, H. (1996). Using language. Cambridge University Press

Damasio, A. (2003). El error de Descartes. Traducción de Joandomenec Ros. Crítica.

Darwin, Ch. [1872, 1890] (2014). La expresión de las emociones. Editorial Laetoli.

De Sousa, R. (1987). The Rationality of Emotion. The MIT Press.

Eemeren, F. Van (2010). Strategic Maneuvering in Argumentative Discourse. John Benjamins.

Eemeren, F. van & Grootendorst, R. (2002). Argumentación, comunicación y falacias. Una perspectiva Pragma-dialéctica. Ediciones Universidad Católica.

Eemeren, F. van & Grootendorst, R. (2004). A systematic Theory of Argumentation. The pragma-dialectical approach. Cambridge University Press.

Eemeren, van F. et al. (2014). Handbook of Argumentation Theory. Springer.

Evans, J. (2010). Thinking Twice. Two Minds in One Brain. Oxford University Press.

García Lorca, F. (2007). Pez, astro y gafas. Menoscuarto Ediciones.

Gendron, M. & Barrett, L. F. (2019). A Role for Emotional Granularity in Judging. Oñati Socio-Legal Series, 9(5), 557-576.

Gilbert, M. (1997). Coalescent Argumentation. Lawrence Erlbaum Associates.

Gilbert, M. (2001). Emotional Messages. Argumentation, 15(3), 239-249.

Gilbert, M. (2004). Emotion, Argumentation and Informal Logic. Informal Logic 24(3), 245-264.

Gilbert, M. (2005). Let’s talk. Emotion and the pragma-dialectical model. En F. van Eemeren & P. Houtlosser, Argumentation in Practice (págs. 43-53). John Benjamins Publishing Company.

Guiraud, N., Longin, D., Lorini, E., Pesty, S. y Rivière, J. (2011). The face of emotions: A logical formalization of expressive speech acts. En K. Tumer, P. Yolum, L. Sonenberg & P. Stone (eds.), Proceedings of the 10th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, Taipei (págs. 1031-1038). International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems.

Hamblin, C. L. (1970). Fallacies. Methuen & Co LTD.

Hamblin, C. L. (2017). Linguistics and The Parts of the Mind. Cambridge Scholars Publishing.

Hample, D. (2005). Arguing. Exchanging Reasons Face to Face. Lawrence Erlbaum Associates.

Herman, T & Serafis, D. (2019). Emotions, Argumentation and Argumentativity. Insights from an Analysis of Newspapers Headlines in the Context of the Greek Crisis. Informal Logic, 39(4), 373-400.

James, W. (1884). What is an emotion? Mind, 9(34), 188-205.

James. W. [1890] (2007). The Principles of Psychology. Vol 1. Dover.

Kirsch, J. (2020). Interpreting our emotions. Ratio. An International Journal of Analytical Philosophy, 33(1), 68-78.

Krabbe, E. (1999). Profiles of Dialogue. En J. Gerbrandy, M. Marx, M. de Rijke y Y. Venema (eds.), JFAK: Essays Dedicated to Johan van Benthem on the occasion of his 50th Birthday (págs. 25-36). Amsterdam University Press/Vossius Press.

Krabbe, E. (2002). Profiles of dialogue as a dialectical tool. En F. van Eemeren (Ed.), Advances in Pragma-dialectics (págs. 153-168). Sic Sat.

Macagno. F. y Walton, D. (2014). Emotive Language in Argumentation. Cambridge University Press.

Micheli. R. (2010). Emotions as Objects of Argumentative Constructions. Argumentation, 24(1), 1-17.

Muller, N. (2017). Secundarización de las emociones y aprendizaje en las actividades ‘interculturales’ en clase. En C. Moro & N. Muller (dir.), Semiótica, cultura y desarrollo psicológico (págs. 271-292). Antonio Machado Libros.

Norrick, N. (1978). Expressive illocutionary acts. Journal of Pragmatics, 2(3), 277-291.

Perelman, Ch. y Olbrechts-Tyteca, L. (2000). The New Rhetoric. A Treatise on Argumentation. University of Notre Dame Press.

Plantin, Ch. (2004). On the inseparability of emotion and reason in argumentation. En E. Weigand (ed.), Emotions in Dialogic Interactions (págs. 265-276). John Benjamins.

Plantin, Ch. (2014). Las buenas razones de las emociones. UNM Editora.

Plantin, Ch. (2019). Tense Arguments: Questions, Exclamations, Emotions. Informal Logic, 39(4), 347-371.

Pollaroli, Ch., Greco, S., Oswald, S., Miecznikowski-Fuenfschilling, J. y Rocci, A. (2019). Introduction to the Special Issue. Preface. Informal Logic, 39(4), 287-300.

Quintilian. (2001). The Orator’s Education. Books 11-12. Edited and Translated by Donald Russell. Harvard University Press.

Ronan, P. (2015). Categorizing expressive speech acts in the pragmatically annotated SPICE Ireland corpus. ICAME Journal, 39(1), 25-45.

Searle, J. (1975). A Taxonomy of Illocutionary Acts. En K. Gunderson (Ed.), Language, Mind, and Knowledge (págs. 344-369). University of Minnesota Press.

Stanford Encyclopedia of Philosophy (25 de septiembre de 2018). Emotion. Consultado el 9 de septiembre de 2020. https://plato.stanford.edu/entries/emotion/

Thagard, P. (2000). Coherence in Thought and Action. MIT Press.

Tindale, C. (1999). Acts of Arguing. A Rhetorical Model of Argument. State University of New York Press.

Tindale, C. (2015). The Philosophy of Argument and Audience Reception. Cambridge University Press.

Vanderveken, D. (1990). Principles of language use. Cambridge University Press.

Vega, L. y Olmos, P. (eds.) (2011). Compendio de Lógica, Argumentación y Retórica. Editorial Trotta.

Veresov, N. (2017). Emociones, perezhivanie y desarrollo cultural: el proyecto inacabado de Lev Vygotski. En C. Moro & N. Muller (dir.), Semiótica, cultura y desarrollo psicológico (págs. 221-250). Antonio Machado Libros.

Walton, D. (1992). The Place of Emotion in Argument. Pennsylvania State University Press.

Walton, D. (1997). Appeal to Pity. Argumentum ad Misericordiam. State University of New York Press.

Walton, D. y Krabbe, E. (1995). Commitment in Dialogue. Basic Concepts of Interpersonal Reasoning. State University of New York Press.

Wierzbicka, A. (2002). Australian cultural scripts – bloody revisited. Journal of Pragmatics, 34(9), 1167-1209.

1 El carácter debatible queda muy bien expresado en la discusión del término en la enciclopedia Stanford, y en la reflexión que desarrolla Barrett sistemáticamente (como botón de muestra, ver 2018, p. 148-149).

2 Un muy buen resumen del rol de la emoción en la teoría de la argumentación ofrece Micheli (2010). Este autor, no obstante, asume en gran parte la posición de Plantin, que en este trabajo se comenta. Es interesante notar, sin embargo, que este autor se esfuerza por defender la idea de que las emociones son objetos de argumentación, vale decir, que los hablantes cuando enfrentan una situación polémica, o participan de ella, buscan legitimar que una posición emocional sobre el asunto es beneficiosa (señalando las consecuencias que de ello deriva, positivas o negativas). El autor denomina su aproximación como una alternativa a lo existente en la teoría de la argumentación. En este trabajo no se acuerda con esta pretensión

3 La edición en español que consulto de la Retórica, traduce como sentimiento la noción griega de emoción. La edición LOAB (2000) en inglés conserva la palabra emotion en la traducción de este pasaje: “The emotions are all those affections which cause men to change their opinión…” (Aristotle, 2000, p. 173).

4 En este trabajo obviamente no hay espacio para referirnos a las distintas tradiciones y autores en retórica. En la versión del Orador ideal de Cicerón que consulto (Cicero, 2001), las emociones también son tratadas bajo la noción de pathos, y Cicerón, como por ejemplo en el siguiente pasaje, las analiza y comenta en clave de sugerencias pero con desdén en relación con la capacidad de instruir, y con ello convencer, al oyente: “Also, as I have often said already, we bring people over to our point of view in three ways, either by instructing them or by winning their goodwill or by stirring their emotions. Well, one of these methods we should openly display, and we must appear to aim at nothing but giving instruction, while the other two must, just like blood in the body, flow throughout the whole of the speech” (Cicero, 2001, p. 208). No obstante, la obra de Cicerón Disputas Tusculanas, Libros 3 y 4, han sido recibidas como su reflexión más sistemática sobre las emociones.

5 No consideraré el libro de Walton en coautoría con Macagno (2014), titulado Emotive Language in Argumentation, por la poca atención que tuvo el libro y la reseña drástica que recibió. Ver, por ejemplo: https://ndpr.nd.edu/news/emotive-language-in-argumentation/. En este sentido es suficiente referirse a las aportaciones previas de Walton.

6 No hago justicia a este autor, ya que dejo fuera de consulta su vasta producción en francés sobre las emociones y la argumentación.

7 Hample (2005) entrega una serie de estudios empíricos en su libro, Por ejemplo, tratando la ternura, muestra cómo los interactuantes en argumentaciones (grabadas auditivamente) se van acomodando al grado de ternura que sus alocuciones comunican.

8 Searle (1975, p. 360) señala: “Some members of the class of declarations overlap with members of the class of representatives. This is because in certain institutional situations we not only ascertain the facts but we need an authority to lay down a decision as to what the facts are after the fact-finding procedure has been gone through.”

9 Téngase presente que esta convicción de la Escuela de Ámsterdam está en uno de sus textos principales ([1992], aquí se consulta su traducción de 2002 al español), pero que se repite muchos años después, en el monográfico del 2004 (página 65). En el índice analítico de este monográfico (2004) aparece el concepto emoción con dos menciones. Lo más llamativo, no obstante, es que en la obra retórica de la pragma-dialéctica (van Eemeren, 2010) la palabra emoción ni siquiera aparece en el índice analítico. Y poco se dice mucho sobre el pathos (que es la forma tradicional en el ámbito retórico para hablar de emociones), y nada de las pasiones. Las malas noticias continúan cuando se atestigua que en el Handbook of Argumentation (2014) que reunió la colaboración de muchos cultores de la teoría argumentativa, la palabra emoción aparece nombrada solo una vez (en casi mil páginas editadas). En español tampoco lo hacemos mucho mejor, en el Compendio de Lógica, Argumentación y Retórica (2011), simplemente las emociones no existen. Muy recientemente (2019), la revista Informal Logic publicó un número especial sobre emociones y sus editores (Pollaroli, Greco, Oswald, Miecznikowski-Fuenfschilling & Rocci, 2019) en la introducción se decantan claramente por comentarios de carácter retóricos señalando que ha habido cierto avance en la teoría de la argumentación sobre el tópico. Aquí se estima que tal no es el caso, exceptuando el trabajo de Gilbert y Plantin. En este número especial, otros autores (Herman & Sefaris, 2019) desarrollan una análisis siguiendo parte de la literatura ya comentada, pero aún con un énfasis retórico combinado con el modelamiento de la Escuela de Lugano, para defender la tesis de que la argumentación emocional es un buen ejemplo de la noción de argumentatividad, esto es, que los discursos tienen un potencial argumental constante dado los vínculos muchas veces implícitos entre sus constituyentes (premisas) y las metas de los participantes, el contexto y la audiencia a quien se dirige los mensajes. Plantin (2019) participa de este número especial aplicando lo que aquí se comenta respecto de su ángulo.

10 Aquí nos restringimos a una representación mínima de los perfiles de diálogos que Krabbe ofrece. De acuerdo con las posibilidades de las reacciones lingüísticas reales y potenciales de los involucrados, los perfiles se despliegan de forma distinta.

11 Recuérdese que Hamblin indica que incluso cuando se transforma a indicativo un acto de habla emotivo, su perfil asertivo no es tal, vale decir, habría que siempre tener en mente mantener la identidad de un acto de habla emotivo y, si esto es el caso, también habría que cotejar cómo repercute este aspecto cuando se le considere como punto de vista, dimensión conceptual que desborda las pretensiones de este trabajo.

12 Tradicionalmente (Carruthers, 2013) se ha concebido que las personas tenemos acceso directo, inmediato y seguro a nuestras experiencias emocionales, y no deliberamos sobre ellas.

13 Barrett para concluir esto se apoyó en evidencia neurocientífica, fisiológica y psicológica durante al menos 20 años de investigación, que no podemos detallar aquí.

Las motivaciones en la argumentación1

José Ángel Gascón

1 Este trabajo fue posible gracias al proyecto CONICYT/FONDECYT de Postdoctorado Nº 3190149 del Gobierno de Chile.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.