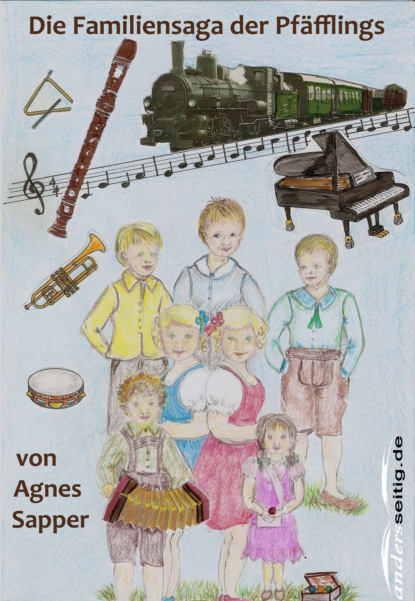

Die Familiensaga der Pfäfflings

- -

- 100%

- +

» Zehn Aufsätze,« sagte Otto, »mach aber, dass es bald so weit kommt.«

Einen Augenblick später traf Otto im Schulhof seinen Bruder Karl und erzählte ihm das. Da wurde Karl nachdenklich, und noch ehe die Pause vorüber war, fasste er Otto ab, nahm ihn beiseite und sagte: »Du solltest das zurücknehmen, so eine Handelsschaft gefiele dem Vater nicht. So möchte er die Stunden gar nicht annehmen. Sag du dem Rudolf Meier, er soll seine Aufsätze selbst machen, zu solch einem Handel sei unser Vater viel zu vornehm.«

Das sagte Otto und noch etwas dazu, was ihm nicht der Bruder, sondern der Ärger eingegeben hatte: »Du bist nichts als ein rechter Schwindler.« So ging die Sache aus und die Kinder waren nur froh, dass sie darüber geschwiegen hatten. Sie dachten längst nicht mehr daran, als eines Nachmittags Wilhelm meldete: »Vater, der Diener vom Zentralhotel hat diesen Brief für dich abgegeben, er soll auf Antwort warten.«

Frau Pfäffling begriff nicht die Blicke glücklichen Einverständnisses, die die Kinder wechselten, während ihr Mann die Karte las, auf der höflich angefragt wurde, ob er sich im Zentralhotel wegen Violin- und Klavierstunden vorstellen möchte. Die Karte war an Herrn Direktor Pfäffling adressiert, und als die Brüder diese Aufschrift bemerkten, flüsterten sie lachend einander zu: Ein Schwindler ist er trotzdem, der Rudolf Meier!

Der Diener des Zentralhotels bekam für die Überbringung einer so erwünschten Botschaft ein so schönes Trinkgeld, wie er es von dem schlichten Musiklehrer nie erwartet hätte, und als er Herrn Meier senior ausrichtete, dass Herr Direktor Pfäffling noch diesen Nachmittag erscheinen werde, fügte er hinzu: »Es ist ein sehr feiner Herr.«

Bei Pfäfflings war große Freude. Otto erzählte alles, was Rudolf Meier von dem Fremden berichtet hatte, die Eltern und Geschwister hörten ihm zu, er war stolz und glücklich und konnte gar nicht erwarten, bis der Vater sich auf den Weg nach dem Zentralhotel machte. Aber so schnell ging das nicht, im Hausgewand konnte man dort nicht erscheinen. Herr Pfäffling suchte hervor, was er sich neulich zu seiner Vorstellung in Marstadt angeschafft hatte. »Wenn es nur nicht wieder eine Enttäuschung gibt,« sagte er, während er sich eine seine Krawatte knüpfte, »wer weiß, wie die hohen Aristokraten sich in der Nähe ausnehmen, mit denen dieser Rudolf Meier prahlt!« Frau Pfäffling hatte aber gute Zuversicht: »Das erste Hotel hier ist es immerhin,« sagte sie, »und die Russen gelten für ein sehr musikalisches Volk, da wirst du hoffentlich bessere Schüler bekommen als Fräulein Vernagelding.«

»Ach, die Unglückselige kommt ja heute nachmittag,« seufzte Herr Pfäffling, »ich werde aber zu rechter Zeit wieder zurück sein, für meine Marterstunde.«

Er ging, und sie sahen ihm voll Teilnahme nach, Otto noch mehr als die andern, er fühlte sich doch als der Anstifter des ganzen.

Unser Musiklehrer blieb lange aus. Der kurze Dezembernachmittag war schon der Abenddämmerung gewichen, die Lampe brannte im Zimmer, auch die Ganglampe war schon angezündet und von Marie und Anne in ihr Stübchen geholt worden. Um fünf Uhr war Fräulein Vernageldings Zeit. Frau Pfäffling wurde unruhig. So gewissenhaft ihr Mann sonst war, heute schien er sich doch zu verspäten. Nun schlug es fünf Uhr, es klingelte, Marie und Anne eilten mit der geraubten Lampe herbei.

Zwischen Fräulein Vernagelding und den Zwillingen hatte sich allmählich eine kleine Freundschaft angesponnen. Wenn die Schwestern so eilfertig herbeikamen mit der Lampe und gefällig Hilfe leisteten bei dem Anziehen der Gummischuhe, dem Zuknöpfen der Handschuhe und dem Aufstecken des Schleiers, so freute dies das Fräulein und es plauderte mit den viel jüngern Mädchen wie mit ihresgleichen. Als sie nun heute hörte, dass Herr Pfäffling noch nicht da sei, schien sie ganz vergnügt darüber, lachte und spasste mit den Schwestern.

»Herr Pfäffling ruft immer ›Marianne‹,« sagte sie, »welche von Ihnen heißt so?«

»So heißen wir bloß miteinander,« antworteten sie, »wir können es eigentlich nicht leiden, jede möchte lieber ihren eigenen Namen, Marie und Anne, aber so ist's eben bei uns.«

Das fand nun Fräulein Vernagelding so komisch, dass ihr etwas albernes Lachen über den ganzen Gang tönte. Sie hatte inzwischen abgelegt.

»Mutter sagte, Sie möchten nur einstweilen anfangen, Klavier zu spielen,« richtete Marie aus.

»Ach nein,« entgegnete das Fräulein, »ich möchte viel lieber mit Ihnen plaudern. Klavierspielen ist so langweilig. Aber es muss doch sein. Es lautet nicht fein, wenn man gefragt wird: Gnädiges Fräulein spielen Klavier? und man muss antworten: nein. So ungebildet lautet das, meint Mama. Mein voriger Klavierlehrer war so unfreundlich, er sagte immer, ich sei unmusikalisch. Herr Pfäffling ist schon mein vierter Lehrer. Die Herrn wollen immer nur musikalische Schülerinnen, es kann aber doch nicht jedermann musikalisch sein, nicht wahr? Man muss es doch auch den Unmusikalischen lehren, finden Sie nicht?«

»Bei uns ist das anders,« sagte Anne, »wir sind sieben, da wäre es doch zuviel für den Vater, wenn wir alle Musik treiben wollten; er nimmt bloß die, die recht musikalisch sind.«

Die drei Mädchen, an der Türe stehend, fuhren ordentlich zusammen, so plötzlich stand Herr Pfäffling bei ihnen. Im Bewusstsein seiner Verspätung war er mit wenigen großen Sätzen die Treppe heraufgekommen. Fräulein Vernagelding tat einen kleinen Schrei und rief: »Wie haben Sie mich erschreckt, Herr Pfäffling, aber wie fein sehen Sie heute aus, so elegant.« Herr Pfäffling unterbrach sie: »Wir wollen nun keine Zeit mehr verlieren, bitte um Entschuldigung, dass ich Sie warten ließ.«

»O, es war ein so reizendes Viertelstündchen,« hörte man sie noch sagen, ehe sie mit ihrem Lehrer im Musikzimmer verschwand und einen Augenblick nachher wurde G-dur gespielt ohne jegliches Fis, was immer ein sicheres Zeichen war, dass Fräulein Vernagelding am Klavier saß.

»Habt ihr dem Vater nichts angemerkt, ob er befriedigt heimgekommen ist?« wurden Marie und Anne von den Brüdern gefragt. Sie wussten nichts zu sagen, man musste sich noch eine Stunde gedulden. Das fiel Otto am schwersten, und er passte und spannte auf das Ende der Klavierstunde, und im selben Augenblick, wo Fräulein Vernagelding durch die eine Türe das Zimmer verließ, schlüpfte er schon durch den andern Eingang hinein und fragte: »Vater, wird etwas aus den Russenstunden?« Herr Pfäffling lachte vergnügt. »Wo ist die Mutter,« sagte er, »komm, ich erzähle es euch im Wohnzimmer,« und schon unter der Tür rief er: »Cäcilie, Cäcilie,« und seine Frau konnte nicht schnell genug aus der Küche herbeigeholt werden. Sie kannte aber schon seinen Ton und sagte: »Wenn ich kaum meine Tassen abstellen darf, dann muss es auch im Zentralhotel gut ausgefallen sein!«

»Über alles Erwarten,« rief Herr Pfäffling, »eine durch und durch musikalische Familie, die beiden Söhne feine Violinspieler, ich glaube kaum, dass wir einen solchen Schüler in der Musikschule haben, und ihre Mutter spielt Klavier mit einer Gewandtheit, dass es ein Hochgenuss sein wird, mit ihr zusammen vierhändig zu spielen. Aber nun will ich euch erzählen. Im Vorplatz des Zentralhotels hat mich ein junges Herrchen empfangen, den ich nach deiner Beschreibung, Otto, gleich als Rudolf Meier erkannt habe. Der führt mich nun in einen kleinen Salon, spricht mit mir wie ein Herr, das versteht er wirklich, der Schlingel, kein Mensch denkt, dass man einen Schuljungen vor sich hat, der von so einem Knirps, wie du daneben bist, seine Aufgaben abschreibt. Der sagte mir nun, er habe es für besser gehalten, mich als Herr Direktor einzuführen, und ich möchte nur auch meine Honoraransprüche darnach richten, die Familie würde sonst nicht an den Wert meiner Stunden glauben, solchen Leuten gegenüber müsse man hohe Preise machen. Dann geleitete er mich die breite, mit dicken Teppichen belegte Treppe hinauf. Rudolf Meier fühlte sich ganz als mein Führer, klopfte für mich an und stellte mich dem russischen General als Herrn Direktor Pfäffling vor. Eine Weile blieb er noch im Zimmer, als aber niemand von ihm Notiz nahm, empfahl er sich.

»Der General ist schon ein älterer Herr mit grauem Bart und ist nicht mehr im Dienst, aber er hat eine imponierende Haltung und einen durchdringenden Blick. Er stellte mich seiner Frau und seinen zwei jungen Söhnen vor und bot mir einen Platz an. Aber sie waren alle ziemlich zurückhaltend, vielleicht hatten sie nicht viel Vertrauen in die Empfehlung von Rudolf Meier. Sie sprachen nur ganz unbestimmt davon, dass die Söhne später vielleicht einige Violinstunden nehmen sollten, und ich hatte das Gefühl: es wird nichts daraus werden. Die Unterhaltung war auch ein wenig schwierig, sie sprechen nicht geläufig Deutsch, versuchten es mit Französisch, als sie aber mein Französisch hörten, da meinte die Dame, es gehe eher noch Deutsch.

»Mir wurde die Sache ungemütlich, es beengten mich auch die ungewohnten Glacéhandschuhe, dazu musste ich in einem weich gepolsterten, niedrigen Lehnsessel ruhig sitzen und wusste gar nicht, wohin mit meinen langen Beinen, dabei war es mir immer, als müssten sie mir ansehen, dass ich kein Direktor bin. Endlich hielt ich es nimmer aus, sprang auf, worüber allerdings die Dame ein wenig erschrak, zog meine Handschuhe herunter und sagte: ›Ich denke, es ist besser, wir machen ein wenig Musik, dabei lernt man sich viel schneller kennen,‹ und ich fragte die Dame, für welchen deutschen Komponisten sie sich interessiere? Sie schien etwas überrascht, nannte aber gleich Wagner, was mir recht war. Da ging ich ohne weiteres an das Instrument, machte es auf und fragte, aus welcher Oper sie etwas hören wollte? ›Bitte, etwas aus den Nibelungen, Herr Direktor,‹ antwortete sie, da drehte ich mich rasch noch einmal nach ihr um und sagte: ›Nennen Sie mich nur mit meinem Namen Pfäffling; ich wäre allerdings fast Direktor geworden, werde es auch vielleicht einmal, aber zur Zeit habe ich noch kein Recht auf diesen Titel.‹ Dann spielte ich.

»Es war ein prächtiges Instrument; die beiden jungen Herren kamen immer näher heran und hörten mit sichtlichem Interesse zu, ich merkte, dass wir uns verstanden, und bald war alles gewonnen. Sie spielten dann Violine, und die Dame versicherte mich, dass vierhändiges Klavierspiel ihre größte Passion sei und endlich wurde ich aufgefordert, jeden Tag ein bis zwei Stunden zu kommen. Zuletzt fragte der General noch nach dem Preis, der war ihnen auch recht, eine unbescheidene Forderung mochte ich nicht machen; das kann Herr Rudolf Meier tun, wenn er seine Hotelrechnung stellt, aber ich kann das nicht so. Als ich fortging, begleiteten die Herren mich ganz freundlich an die Türe, alle Steifheit war vorbei und die Dame reichte mir noch die Handschuhe, die ich vergessen hatte.

»Hinter einem Pfeiler im Treppenhaus kam Rudolf Meier zum Vorschein. Er hat offenbar die Verhandlungen von außen beobachtet und wird morgen in der Klasse wieder versichern, zum Arbeiten habe er keine Zeit gehabt. Er ist aber, wie mir scheint, nebenbei ein gutmütiger Mensch, schien sich wirklich zu freuen, dass die Sache gut abgelaufen war, und flüsterte mir zu: ›Sie sind von allen drei Herren zur Türe begleitet worden, diese Ehre ist keinem der Professoren zuteil geworden.‹ Ich habe ihm auch gedankt für seine Vermittlung, und wenn ich ihn öfter sehe, werde ich ihm einmal sagen: Sei doch froh, dass du noch ein junger Bursch bist, gib dich wie ein solcher und wolle nicht mehr vorstellen, als du bist! Er macht sich ja nur lächerlich; wer verlangt von ihm das Auftreten eines Geschäftsmannes? Der General hat ihn natürlich längst durchschaut.«

»Ja, ja,« stimmte Frau Pfäffling zu, »er soll von dir lernen, dass man sich sogar klein macht, wenn andere einen zum Direktor erhöht haben.«

»Ja,« sagte Pfäffling vergnügt, »und dass man trotz allem Stunden bekommt. Kinder, kommt mit herüber, jetzt muss noch ein gehöriges Jubellied gesungen werden!«

Während im Haus Pfäffling in fröhlichem Chor gesungen wurde, sagte der General im Zentralhotel zu seiner Familie: »Der Mann ist ein ehrlicher Deutscher.«

Rudolf Meier sagte zu sich selbst: »Der Pfäffling wird mir morgen meinen Aufsatz machen.«

Und Fräulein Vernagelding sprach an diesem Abend zu ihrer Mama: »Die Marianne ist süß, ich möchte ihr etwas schenken.« Da überlegte Frau Privatiere Vernagelding und entschied: »Das beste sind immer Glacéhandschuhe.«

5. Kapitel Schnee am unrechten Platz.

Der Dezember war schon zur Hälfte vorüber, bis endlich, endlich der erste Schnee fiel. Der richtige Schnee, der in feinen, dichten Flöckchen stundenlang gleichmäßig zur Erde fällt und in einem einzigen Tag das ganze Land überzieht mit seiner weichen, weißen Decke; der alles verhüllt, was vorher braun und hässlich war, der alles rundet und glättet, was rau und eckig aussah. Immer ist sie schön, die Schneelandschaft, aber am allerschönsten doch, wenn das lautlose Fallen des Schnees sich verbindet mit dem geheimnisvollen Reiz der deutschen Weihnacht.

Dezember – Schnee – Tannenbaum – Weihnacht, ihr gehört zusammen bei uns in Deutschland. In manchen Ländern hat man versucht, unsere Feier nachzumachen, und wir wollen ihnen auch die Freude gönnen, aber solch eine Sitte muss aus dem Boden gewachsen sein. Wenn man sie künstlich verpflanzt, wird etwas ganz anderes daraus.

Es wurde einmal eine junge Deutsche in die Fremde verschlagen, um die Weihnachtszeit. »Wir kennen auch den Christbaum,« sagten die fremden Kinder zu ihr, »wir bekommen einen.« Die Deutsche freute sich. Aber wie wurde es? Viele Kinder waren eingeladen worden und fuhren an in hellen Kleidern. Sie versammelten sich, und als der Baum hineingetragen wurde, klatschten sie Beifall wie im Theater. Sie nahmen die kleinen Geschenke herunter, die man für sie hinaufgehängt hatte. Dann wurden die Lichter ausgeblasen, damit kein Ästchen anbrenne und der Diener gerufen, dass er sogleich den Baum, der in einem Kübel voll Erde steckte, zurücktrage zu dem Gärtner, von dem er gemietet war. Keine Stunde war der Christbaum im Haus gewesen, keinen Duft hatte er verbreitet.

»Bei uns bleibt der Christbaum bis nach Neujahr,« sagte die junge Deutsche und sah ihm wehmütig nach. Es wurde ihr entgegnet, das sei doch unpraktisch, er nehme ja so viel Platz weg.

Ja, das tut er allerdings, aber welche deutsche Familie gönnt dem Christbaum nicht den Platz?

Im Dunkel des frühen Dezembermorgens waren die jungen Pfäfflinge durch den frischgefallenen Schnee in ihre Schulen gegangen und mit dickbeschneiten Mänteln und Mützen angekommen. Im Schulhof flogen die Schneeballen hin und her, und bis zu der großen Pause um 10 Uhr waren die zahllosen Spuren der Kinderfüße schon wieder von frischem Schnee bedeckt und die größten Schneeballenschlachten konnten ausgeführt werden.

Daheim hatte Elschen sich einen Stuhl ans Fenster gerückt, kniete da und sah vom Eckzimmer aus hinunter nach den Brettern und Balken, die wie ein großer weißer Wall vor dem Kasernenzaun aufgetürmt lagen. Und von diesem Zaun hatte jeder Stecken sein Käppchen, jeder Pfosten seine hohe Mütze auf.

Frau Pfäffling suchte die Kleine. »Elschen, komm, du darfst etwas sehen,« und schnell führte sie das Kind mit sich in das Wohnzimmer und öffnete das Fenster. Eine frische Winterluft strich herein. Am Haus vorbei, nach der Stadt zu, fuhr eine ganze Reihe von Leiterwagen, alle beladen mit Christbäumen.

»Christbäume, Christbäume,« jubelte Elschen so laut, dass einer der Fuhrleute, der selbst wie ein Schneemann aussah, herausschaute, und als er das glückselige Kindergesicht bemerkte, rief: »Für dich ist auch einer dabei!« Die Kleine erglühte vor Freude und winkte dem Schneemann nach.

Aber alles auf der Welt ist nur dann schön und gut, wenn es an seinem richtigen Platz ist, das gilt auch von dem Schnee. Eine einzige Hand voll von diesem schönen Dezemberschnee kam an den unrichtigen Platz und richtete dadurch Unheil an.

Das ging so zu: Im Heimweg von der Schule an einer Straßenecke, wo einige Lateinschüler mit Realschülern zusammentrafen, gab es ein hitziges Schneeballengefecht. Wilhelm Pfäffling war auch dabei. Einer der Realschüler hatte ihn und seine Kameraden schon mehrfach getroffen, indem er sich hinter der Straßenecke verbarg, dann rasch hervortrat, seinen Wurf tat und wieder hinter dem Eckhaus verschwand, ehe die anderen ihm heimgeben konnten. Nun aber wollten sie ihn aufs Korn nehmen. Es waren ihm einige tüchtige Schneeballen zugedacht, wurfbereit warteten sie gespannt, bis er sich wieder blicken ließe. Jetzt wurde eine Gestalt sichtbar, die Ballen sausten auf sie zu. Aber es war nicht der Realschüler gewesen, sondern ein gesetzter Herr. Zwei Schneeballen flogen dicht an seinem Kopf vorüber, zwei trafen ihn ganz gleichmäßig auf die rechte und linke Achsel. Und das war nicht der richtige Platz für den Schnee!

Herr Sekretär Floßmann, der so ahnungslos um die Ecke gebogen war und so schlecht empfangen wurde, stand still, warf böse Blicke und kräftige Worte nach den Jungen. Dass sie ihn getroffen hatten, war ja nur aus Ungeschick geschehen, dass nun aber einige laut darüber lachten und dicht an ihm vorbei weiter warfen, das war Frechheit.

Zu den ungeschickten hatte auch Wilhelm gehört, zu den frechen nicht. Nach Pfäfflingscher Art ging er zu dem Herrn, entschuldigte sich und erklärte das Versehen, half auch noch die Spuren des Schnees abschütteln. Der Herr schien die Entschuldigung gelten zu lassen und Wilhelm ging nun seines Wegs nach Hause. Er sah nicht mehr, dass Herr Sekretär Floßmann, als er ein paar Häuser weit gegangen war, einem Schutzmann begegnete, sich bei ihm beschwerte und verlangte, er solle die Burschen aufschreiben und bei der Polizei anzeigen. Das war nun freilich nicht so leicht zu machen, denn alle, die den Schutzmann kommen sahen, liefen auf und davon.

Aber einen von Wilhelms Kameraden fasste er doch noch ab und fragte nach seinem Namen. Der zögerte mit der Antwort und sah sich um, keiner der Kameraden war noch so nahe, um seine Antwort zu hören.

»Also, dein Name,« drängte der Schutzmann. »Wilhelm Pfäffling,« lautete die Antwort, die vom Schutzmann aufgeschrieben wurde.

»Die Wohnung?«

»Frühlingsstraße.«

»Jetzt rate ich dir, heim zu gehen, wenn du nicht lieber gleich mit mir auf die Polizei willst.« Er ließ sich's nicht zweimal sagen. Ein »Wilhelm« war er allerdings auch, aber kein Pfäffling. Baumann war sein Name.

»Das hast du klug gemacht,« sagte er bei sich selbst. »Dem Pfäffling schadet das nichts, der ist überall gut angeschrieben, aber bei mir ist das anders, wenn ich noch eine Rektoratsstrafe bekomme, dann heißt's: fort mit dir. Ich sehe auch gar nicht ein, warum gerade ich aufgeschrieben werden sollte, der Pfäffling hat ebenso gut geworfen wie ich.«

Ahnungslos und mit dem besten Gewissen saß am nächsten Abend unser Wilhelm an seiner lateinischen Aufgabe. Vielleicht war er ein wenig zerstreuter als sonst, denn er hatte sich heute bemüht, seinen Frieder, mit der Harmonika in der Hand, abzuzeichnen, und da war Frieders Gesicht so ausgefallen, dass allen davor graute. Nun musste er unwillkürlich auf seinem Fließblatt Studien machen über des kleinen Bruders gutmütiges Gesichtchen, das sich über die biblische Geschichte beugte, die vor ihm lag. Dazu kam, dass die Mutter und Elschen nicht am Stricken und Flicken saßen, wie sonst, sondern Zwetschgen und Birnenschnitze zurichteten zu dem Schnitzbrot, das alle Jahre vor Weihnachten gebacken wurde. So waren Wilhelms Gedanken heute zwischen Weihnachten und Latein geteilt; er achtete gar nicht darauf, dass Herr Pfäffling eintrat und gerade hinter seinen Stuhl kam.

»Du, Wilhelm, sieh mich einmal an!« sagte er. Der wandte sich, sah überrascht auf und begegnete einem scharfen, durchdringenden Blick. »Was ist's, Vater?« fragte er.

»Das frage ich dich,« sagte Herr Pfäffling, »ein Polizeidiener war da und hat dich vorgeladen, für morgen, auf die Polizei. Was hast du angestellt?«

»Gar nichts,« rief Wilhelm und dann, nach einem Augenblick: »es kann doch nicht sein, weil wir gestern beim Schneeballen einen Herrn getroffen haben, der gerade so ungeschickt daher gekommen ist?«

»Der Herr wird wohl nicht ungeschickt gekommen sein, sondern ihr werdet ungeschickt geworfen haben. Könnt ihr nicht aufpassen?« rief Herr Pfäffling, und bei dieser Frage kam Wilhelms Kopf auch so ungeschickt an des Vaters Hand, dass es klatschte.

»Aber, Wilhelm,« rief die Mutter und schob ihr Weihnachtsgeschäft beiseite, »warum hast du dich denn wieder nicht entschuldigt?« Aber auf diesen Vorwurf versicherte Wilhelm so eifrig, er habe darin sein Möglichstes getan, dass man ihm glauben musste. Die ganze Geschwisterschar fing nun an, aufzubegehren über den unguten Mann, der trotzdem auf der Polizei geklagt habe, bis die Mutter sie zur Ruhe wies; sie wollte noch genau hören, wie die Sache sich zugetragen, und woher man seinen Namen gewusst habe. Das letztere konnte aber Wilhelm nicht erklären. »Muss ich denn wirklich auf die Polizei?« fragte er, »um welche Zeit?«

»Um 11 Uhr.«

»Aber da kann ich doch nicht, da haben wir Griechisch. So muss ich es dem Professor sagen, dann erfährt es der Rektor und schließlich kommt die Sache noch ins Zeugnis!«

»Natürlich erfährt das der Rektor,« sagte Herr Pfäffling, »die anderen sind jedenfalls auch vorgeladen. Warum machst du so dumme Streiche!«

Es war eine Weile still, jedes dachte über den Fall nach. »Könntest du nicht etwa mit ihm auf die Polizei gehen,« sagte Frau Pfäffling zu ihrem Mann, »und ein gutes Wort für ihn einlegen?«

Herr Pfäffling überlegte. »Morgen, Freitag? Da ist Probe in der Musikschule, da kann ich unmöglich fort. Das muss er schon allein ausfechten. Es kann ihm auch nicht viel geschehen, wenn es sich nur um einen Schneeballen an die Schulter handelt; war auch gewiss sonst gar nichts dabei, Wilhelm, ich kann es kaum glauben!«

»Gar nichts, als dass die andern gelacht und ungeniert weitergeworfen haben, dicht um den Herrn herum, das hat ihn am meisten geärgert. Besonders der Baumann war so frech, du kennst ihn ja, Karl.«

»Warum treibst du dich auch mit solchen herum? Da heißt es mitgefangen, mitgehangen.« Elschen drückte sich an die Mutter und sagte kläglich: »Jetzt wird Weihnachten gar nicht schön.« Und es widersprach ihr niemand, für diesen Abend wenigstens war die ganze Weihnachts-Vorfreude aus dem Hause gewichen.

Noch spät abends, im Bett, flüsterten die beiden Schwestern zusammen, berieten, ob Wilhelm bei Wasser und Brot in den Arrest gesperrt würde, und als Anne eben im Einschlafen war, rief Marie sie noch einmal an und sagte: »Das ärgste ist mir erst eingefallen! Wenn Herr Hartwig von der Polizei hört, dann kündigt er uns!«

Da war es denn schon wieder in der Familie Pfäffling, das Schreckgespenst, die Kündigung!

So bangen Herzens, wie am nächsten Morgen, hatte sich Wilhelm noch nie auf den Schulweg gemacht. Zwar hatte der Vater ihm an den Professor ein Briefchen mitgegeben, und die Mutter hatte ihm gesagt: »Habe nur keine Angst, ein Unrecht ist's nicht, was du getan hast,« aber er hatte ihr doch angemerkt, wie unbehaglich es ihr selbst zumute war, und hatte zufällig gehört, wie der Vater zu ihr gesagt hatte: »Eine Mutter von vier Buben muss sich auf allerlei gefasst machen.«

In der Schule war es sein erstes, sich nach den anderen Übeltätern zu erkundigen. »Müsst ihr auch auf die Polizei?« fragte er Baumann und die übrigen Kameraden, die mitgetan hatten. Kein einziger war vorgeladen!

»Du wirst wohl auch noch vorgeladen werden,« sagte ein dritter zu Baumann, »dich hat der Schutzmann aufgeschrieben.«

»Es ist nicht wahr.«

»Freilich ist's wahr, ich war doch noch ganz in der Nähe und habe es deutlich gesehen.«

Baumann leugnete und wurde grob, und es war ein erbitterter Streit, als der Professor in die Klasse trat. Er bemerkte gleich die Erregung seiner Schüler und hatte keine Freude daran. Als ihm Wilhelm nun Herrn Pfäfflings Brief reichte und er las, um was es sich handelte, erkundigte er sich gleich, ob noch mehrere vorgeladen seien, und als er hörte, dass Pfäffling der einzige sei, sagte er: »Dann möchte ich mir auch ausbitten, dass die anderen sich nicht darum kümmern. Es ist schon störend genug, dass einer vor Schluss der Stunde fort muss, gerade heute, wo die letzte griechische Arbeit vor Weihnachten gemacht wird. Wer sich sein Zeugnis nicht noch verderben will, der nehme seine Gedanken zusammen!«