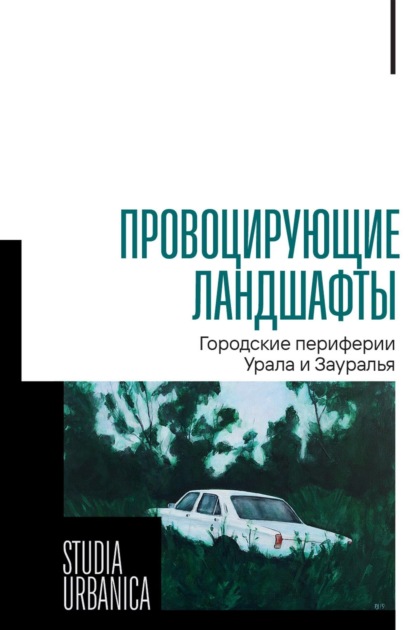

Провоцирующие ландшафты. Городские периферии Урала и Зауралья

- -

- 100%

- +

При всем искушении занять одну из позиций внутри описанных концептуальных диалогов, на практике мы брали и от того и от другого. Оппозиции – это лишь инструмент, в аналитических целях редуцирующий реальность до определенного аспекта: должны быть упомянуты «средние» категории таких авторов, как Дж. Эгнью, Д. Харви и Д. Мэсси [Харви 2011; Massey 2005; Agnew 2011], пытавшихся справиться с аналитической пропастью, разверзающейся при однозначном выборе между постфеноменологической оптикой места и постструктуралистской оптикой пространства. Как писала Д. Мэсси в статье, имеющей непосредственное отношение к центральной метафоре нашего проекта, траектории должны учитывать друг друга [Massey 2006]. Далее на примерах работ, составивших этот сборник, мы попробуем описать, как разрешались описанные выше интеллектуальные коллизии в нашей исследовательской работе.

– Ландшафт или среда? – Пусть будет ландшафтО достоинствах «средовой» или «экологической» теоретической рамки сказано выше. Вместе с тем отказываться от ландшафтной оптики не хотелось бы тоже – хотя бы потому, что она по определению проблематизирует субъективно-перцептивную природу восприятия земной поверхности. У термина «ландшафт» два основных значения – «местность как таковая» и «внешний вид земной поверхности в данной местности», и фактически не ясно, какое из них основное. «Видимость» ландшафта – его фундаментальная черта. Работа «Провоцирующих ландшафтов», происходившая в формате частых экспедиций, периодической смены мест и информантов, но при этом укорененная в обыденности, не предполагавшая контрастного антропологического опыта, резкого разрыва с привычной исследователям средой, часто сталкивалась именно с проблемой «видимости». Используя феноменологический язык (лучшими, на наш взгляд, работами, выносящими феноменологический инструментарий за пределы профессионального философского дискурса и «переводящими» его на язык «обычной» социальной науки, являются работы Д. Симона и Э. Кейси [Seamon 1979; Casey 2009]), в поле нас окружала привычная «естественность восприятия» повседневного ландшафта, заставляющая принимать вещи как данность, не подозревая об их значении. Базовая феноменологическая операция – эпохе, или приостановка «естественного восприятия», – это то, чему, вероятно, исследователю повседневных ландшафтов нужно учиться в первую очередь. Указание на «повседневность» наблюдаемого ландшафта, которое встречает вас с самого начала этой книги, связано именно с этим тезисом. Чтобы начать видеть «повседневное», начать размышлять о нем, требуется специальное усилие.

Безусловно, в данном случае эпохе – скорее метафора, нежели действительная философская категория, однако само знание о возможности такой исследовательской операции действительно структурирует полевую работу, обычно происходящую на ходу, в постоянном общении, насыщенную характерным адреналином. Это не всегда хорошо. Иногда нужно остановиться и подумать. Замысел 11-й главы этой книги, посвященной деревенским пустырям, возник сильно post factum, при сопоставлении своих впечатлений, в том числе и зафиксированных в полевом дневнике, с данными диктофонных записей и хронометража путешествия. Существование «призраков», окружавших чужака, бродившего по сельской местности в компании местных, стало очевидно для него лишь спустя некоторое время, когда возможность поговорить о них с информантами была уже в прошлом. В похожей ситуации мы оказались, работая над главой 3, посвященной типичному облику и практикам использования сельских мечетей юга Тюменской области. При всей центральности, которую занимают эти места в жизненных историях конкретных деревень и сельских сообществ, они обладают способностью скрываться от посторонних, мимикрировать под обычную застройку. Авторам понадобился целый ряд операций по «расшифровке» языка этого важнейшего элемента сельского ландшафта региона. Близок этому подходу был опыт эстетической оценки термальных источников, проделанный Марией Гудковских в 8-й главе. Сходным образом в главе 2 К. Д. Бугров работает со специфической «вненаходимостью» советской индустриальной застройки городов Среднего Урала. Подобно огромным животным Африки, исторические индустриальные гиганты Урала хорошо прячутся в ландшафте и одновременно провоцируют любопытствующего на их поиски. Всем этим случаям оказалась свойственна техническая «акселерация наблюдательности» – работать с ландшафтом приходится не только непосредственно на земной поверхности, но и в привязанном к ней ландшафте навигационных карт, спутниковых снимков и баз данных. Картографируя в рабочем порядке видимые в ландшафте объекты, мы иногда обнаруживаем, что они являются индикаторами процессов, вряд ли различимых при непосредственном взгляде «изнутри» ландшафтной перспективы. В этом смысле особый интерес представляет 1-я глава, составленная А. В. Шелудковым и посвященная изменениям ночной освещенности городов, в окрестностях которых происходило большинство наших экспедиций. Увидеть эти изменения можно, только специальным образом обработав массив спутниковых фотографий, но, будучи нанесенными на карту, они исчерпывающим образом описывают меняющийся географический контекст, породивший большинство исследуемых в этой книге местных примеров.

– Пространство или место? – Определенно – местоВ начале нашего проекта мы говорили о районах, ближе к концу – почти исключительно о местах. Абстракция синтетического знания, представляющая поверхность земли в виде ареалов и полигонов, сменилась конкретикой типичных историй, связанных с типичными местами, встречавшимся по дороге. Ингольд писал и об этом, называя «логикой инверсии» человеческую привычку обращать линейный жизненный опыт в границы огромных обобщенных и присвоенных пространств, так никогда и не прожитых хотя бы в малой своей части [Ingold 2017]. Логика путеводителя по типичным местам региона, к которой мы пришли в итоге, в какой-то мере примиряет эти противоположности. Так, в общем, сделаны объединенные интонацией «открытия неожиданного в повседневном» книги в близком нам жанре и на близкие темы – масштаб путешествующей полевой исследовательской группы, прорабатывающей те или иные ландшафты [Веселкова и др. 2016; Шелудков и др. 2016; MetaLAND], включенное исследование укорененной в конкретном сеттинге экономической страты, например отходничества и «гаражной экономики» [Плюснин 2013; Нефедова 2015b; Селеев Павлов 2016], или типичного повседневного ландшафта как такового, как в случае с имеющим уже огромную литературу российским «дачеведением» [Трейвиш 2014; см. также: Lovell 2003; Каганский 2004; Caldwell 2010; Нефедова 2012; Малинова-Тзиафета, 2013; Браде 2014; Нефедова 2015a; Sheludkov Starikova 2021].

Место – близкий контакт, крупный план, материальность, телесность и эмоции – оказалось наиболее релевантной рамкой для нашего поиска еще и потому, что давало возможность выйти за рамки сциенцизма «большой» науки и вернуться к основам географии и антропологии как таковой, взойти к хорографии, практике описания земли. Дискуссия о связях дисциплины с искусством не выглядит терминологической новизной в географии [Darby 1962; Meinig 1983], в последние годы такие поиски описываются как «креативная хорография» (creative place-writing), авторы, работающие в этой традиции, утверждают иные, нежели построенная на законченном сюжете и однозначной интерпретации стандартная академическая манера, манеры письма, призывают, при сохранении внимания к конкретному контексту описываемых территорий, предлагать читателю не столько готовые объяснения, сколько обстановку для понимания, использовать в качестве альтернативных интеллектуальному способов познания телесно-воплощенный опыт и эмоции вовлеченного в процесс проживания места нарратора [Lorimer Parr 2014; Ward 2014]. В антропологии, для которой насущны не столько проблемы географического описания, сколько процесс межкультурного взаимодействия и место антрополога в этом процессе, дискуссия о связи с литературой оказалась более бурной. Вехами в ней стали публикация дневников Б. Малиновского [Malinowski 1967], задевавших острые вопросы о субъективности антропологической науки и профессиональной этике исследователя, последовавший вскоре за этим выпуск эссе К. Гирца о насыщенном описании (1973) [Гирц 2004], с его знаменитым вопросом и ответом – «Чем занимается этнограф? Он пишет», и ознаменовавший «рефлексивный поворот» в антропологии выход сборника под редакцией Дж. Клиффорда и Дж. Маркуса [Writing Culture 1986; Spencer 1989; Carrithers 1990]. Описывая места, типичные для нашего «домашнего региона», мы старались, в меру наших возможностей, учитывать эти открытия. Портретируя места в их материальности, как в работе о ландшафте ориентированного на туристов археологического аттракциона в Курганской области (глава 9), мы обильно цитировали наших информантов (глава 7, посвященная «городским промоутерам» Зауралья), использовали в качестве главной сюжетной линии полевые дневники, как в отчетах о путешествии по заболотским «резкам» и об исследовательском «круизе» на борту плавмагазина (главы 4 и 6), в манере, которая, увы, совершенно невозможна при публикации в академических журналах, старались передать свои ландшафтные ощущения и эмоции («Зима в Заболотье», второй раздел главы 5). Пример такого подхода – глава 10, составленная Т. Ю. Быстровой. Исследуя трансформации структуры сельских поселений Среднего Урала и обращая внимание на фрактальные структуры, из которых складывается традиционный ландшафт, она строит повествование на множестве примеров, которые открываются взгляду во время обычного автомобильного путешествия.

– Деревня или город? – И то и другоеОтправившись в феврале 2020 года в классическую изолированную местность, Тобольское Заболотье, мы обнаружили, что гораздо более поразительной является не столько «инаковость» этой территории по отношению к остальному миру, сколько то, что делает ее его неотъемлемой частью. Опыт пешеходных интервью, ставших нашим основным полевым методом, свидетельствовал о похожих вещах. В ситуации поездок по «домашнему региону» раз за разом важнее оказывались в итоге не фундаментальные контрасты между сельским информантом и городским исследователем, но некоторые сходства, взаимные интересы, общие места, знакомства и экономические практики жителей двух соседних агломераций. Состав группы часто менялся – на место «штатных» участников экспедиции садились информанты и до поры не связанные с проектом коллеги. К этому добавлялась мобильность – нужно было обязательно все посмотреть, везде съездить. С этой точки зрения проект был краеведческим, но в том смысле, в каком являются краеведческими такие практики «формирования знакомости» [Корандей 2017; Tuan 1972], как «углубление в карту» (deep map) У. Хит-Муна [Heat-Moon 1991], «топопоэтика» Т. Крессвела [Cresswell 2019], «геокритика» Б. Вестфаля [Westphal 2007] и «антропология ландшафта» К. Тилли и К.Кэмерон-Даум [Tilley, Cameron-Daum 2017], привлекающие для формирования устойчивой связи с местом не только интеллектуальные, но телесные, эмоциональные, биографические и любые другие инструменты. На каком-то этапе такой работы появляется амбивалентная пара – понимание (полевые ученые знают о таком явлении, как «исчерпанность поля», когда ваши собеседники начинают повторяться) и знакомость, также притязающая на понимание, но уже не требующая даже никаких бесед. Должен ли исследователь ландшафта остановиться в этом месте или надо продолжать движение? Так, через некоторое время становится понятно, что резки, заболотские рукотворные каналы, – не что иное, как масштабированные и приспособленные для перемещений элементы запорного рыболовства (глава 4), что повсеместные в последнее десятилетие городские бренды и проекты туристического развития – проекция на плоскость повседневного ландшафта управленческих документов (главы 7, 9), что уход человека из Воркутинской тундры оказал на нее не менее существенное и не менее неожиданное экологическое воздействие, чем его приход туда (глава 12). Однако означает ли это, что в данном случае достигнут предел понимания процессов или подлинное знакомство с местом?

– Что же такое аффорданс? – Возможность поговорить о возможностяхАкцент на связи нарратива с движением – еще одна из привлекательных черт ингольдианской теории. Прокомментировать ко всеобщему удовольствию что-то удивительное, показавшееся в окне автомобиля, разговориться по дороге с собеседником и забыть, куда вы вообще направлялись, забраться в глушь и во тьме у костра поболтать на глобальные темы – все это общие места полевой работы и в конечном счете один из стандартных ее аффордансов. (Как читатель уже успел заметить, автор, привыкший к ее конвенциям, использовал это предисловие не только для презентации конкретного исследовательского проекта, но и как возможность развернутого библиографического введения в связанные с ним темы, которые, увы, обсуждаются на нашем языке не так часто, как этого бы хотелось.) Аффордансы имеют информационную природу, мы различаем в мире только то, что способны увидеть. Определенную фору нам давал синтез долговременных полевых проектов – большинство участников книги вовлечены в определенные поля на протяжении гораздо большего времени, нежели трехлетний проект, и намерены заниматься ими и далее. Исследовательская экспертность наших коллег, уже знавших, куда смотреть и с кем поговорить, сыграла важную роль в нашей работе. С другой стороны, мы сполна отдали должное и «поверхностной» практике windshield review, заезжая в некоторые места наобум, сталкивая друг друга с проторенных путей и побуждая поговорить о новых темах. Что за аффорданс мы видим перед собой в данном случае? На что «провоцирует» этот ландшафт? В своем конкретном контексте эти вопросы не всегда получали ответы, но те, что всё же их получили, представлены на страницах ниже.

* * *Четырехчастная структура нашей книги восходит к структуре этого введения. Тексты первой части (гл. 1–3) посвящены повседневному ландшафту и обращаются к характерным для этой оптики проблемам «видимости», «понимания», «анализа комплексности». Что мы должны сделать, чтобы приостановить «естественное восприятие» и увидеть стоящие за привычными до неразличимости «обыкновенными» окрестностями «контринтуитивные» вещи и структуры? Во второй части (гл. 4–6) мы говорим об аффордансах в самом, пожалуй, близком к классическим определениям смысле – как о физических предрасположенностях среды, распознавание которых позволяет раскрыться многообразию способов человеческой адаптации. Главные аффордансы ландшафта Западной Сибири связаны с характерным почвенно-водным балансом. Какие формы адаптации порождает подобный болотно-речной рельеф, как связаны в нем традиционное природопользование и современный уклад жизни? Третья часть сборника (гл. 7–9) повествует об иных аффордансах, порожденных не столько природным, сколько социополитическим ландшафтом, ситуацией поворота страны к «внутреннему туризму». Термины «ландшафт» и «аффорданс» могли бы в данном случае быть восприняты как метафора, если бы напрямую не касались земной поверхности – поворот к «внутреннему туризму» как к аффордансу, предположительно позволяющему оживить депопулирующие сельскохозяйственные территории, требует специфической деятельности по созданию мест, особых, притягательных и значимых для человека фрагментов пространства. Что нужно сделать, чтобы «создать» место? С какими ограничениями, техническими и концептуальными, с какими неожиданными последствиями сталкиваются люди, пытающиеся это делать? Заключительная часть книги (гл. 10–12) посвящена ландшафтам депопуляции, которые обычно описываются как пострадавший от неравномерного распределения экономических фактов полюс «жесткой» оппозиции города и деревни. Но как устроена депопуляция не в мелком масштабе вышеуказанной оппозиции, но «вблизи», «изнутри» самих мест? Какие аффордансы, ожиданные и неожиданные, возникают в ландшафтах отъезда и запустения и кто в отсутствие людей способен их различать?

Как мы видели выше, деление на разделы достаточно условно, многие наблюдения и идеи одних авторов не без успеха забегают на территорию других. Особенности творческого метода – мы много путешествовали вместе и много беседовали о том, что видим. Хорошие воспоминания о довольно печальных временах.

ЛитератураБраде 2014 – Браде И. Между дачей и фешенебельной резиденцией. Взгляд с запада // Известия РАН. Серия «География». 2014. № 4. С. 33–38.

Веселкова и др. 2016 – Веселкова Н. В., Прямикова Е. В., Вандышев М. Н. Места памяти в молодых городах. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2016.

Гибсон 1988 – Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию / Пер. с англ. Т. М. Сокольской. М.: Прогресс, 1988.

Гирц 2004 – Гирц К. Г. Интерпретация культур / Пер. с англ. О. В. Барсуковой и др. М.: РОССПЭН, 2004.

Исаченко 2003 – Исаченко А. Г. О двух трактовках понятия «культурный ландшафт» // Известия РГО. 2003. Т. 135. № 1. С. 5–16.

Каганский 2004 – Каганский В. Л. Дачный бум // Русский журнал. 2004. URL: http://old.russ.ru/culture/20040706_kag.html.

Каганский 2001 – Каганский В. Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

Калуцков 2008 – Калуцков В. Н. Ландшафт в культурной географии. М.: Новый хронограф, 2008.

Корандей 2021 – Корандей Ф. С. Мы больше не в Коми-Пермяцком: несколько книг по теории краеведения // Горький. URL: https://gorky.media/context/my-bolshe-ne-v-komi-permyatskom.

Кордонский 2007 – Кордонский С. Г. Ресурсное государство. М.: REGNUM, 2007.

Лефевр 2015 – Лефевр А. Производство пространства / Пер. И. Стаф. М.: Strelka Press, 2015.

Малинова-Тзиафета 2013 – Малинова-Тзиафета О. Из города на дачу: социокультурные факторы освоения дачного пространства вокруг Петербурга (1860–1914). СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2013.

Малые города 2019 – Малые города в социальном пространстве России / Отв. ред. В. В. Маркин, М. Ф. Черныш. М.: ФНИСЦ РАН, 2019.

Малые русские 2022 – Малые русские города в начале XXI века / Отв. ред. Н. И. Григулевич, А. Н. Ямсков, Н. А. Дубова. М.: Старый Сад, 2022.

Мерло-Понти 1999 – Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / Пер. А. Маркова. СПб.: Ювента; Наука, 1999.

Нефедова 2012 – Нефедова Т. Г. Горожане и дачи // Отечественные записки. 2012. № 3. С. 204–216.

Нефедова 2013 – Нефедова Т. Г. Десять актуальных вопросов о сельской России. Ответы географа. М.: Ленанд, 2013.

Нефедова 2015a – Нефедова Т. Г. Российские дачи в разном масштабе пространства и времени // Демоскоп Weekly. 2015. № 657–658, 5–18 октября.

Нефедова 2015b – Нефедова Т. Г. Отходничество в системе миграций в современной России. Предпосылки. География // Демоскоп Weekly. 2015. № 641–642, 4–17 мая; № 643–644, 18–31 мая.

Плюснин 2013 – Плюснин Ю. М. и др. Отходники. М.: Новый хронограф, 2013.

Селеев Павлов 2016 – Селеев С., Павлов А. Гаражники. М.: Страна ОЗ, 2016.

Семенов-Тян-Шанский 1928 – Семенов-Тян-Шанский В. П. Район и страна. М.; Л.: ГИЗ, 1928.

Смирнягин 2016 – Смирнягин Л. В. Судьба географического пространства в социальных науках // Известия РАН. Серия географическая. 2016. № 4. С. 7–19.

Староосвоенные районы 2021 – Староосвоенные районы в пространстве России: история и современность / Сост. и науч. ред. Т. Г. Нефедова, ред. А. В. Старикова. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2021.

Стратегия 2019 – Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г., утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-p.

Трейвиш 2014 – Трейвиш А. И. «Дачеведение» как наука о втором доме на западе и в России // Известия РАН. Серия «География». 2014. № 4. С. 22–32.

Фадеева и др. 2021 – Фадеева О., Быстров Е., Збанацкий О., Шелудков А. Родные земли: очерки трансформации земельных отношений в России. М.: Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники», Common Place, 2021.

Фуко 2006 – Фуко М. Другие пространства // Фуко М. Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления и интервью / Пер. Б. М. Скуратова. М.: Праксис, 2006. Ч. 3. С. 191–204.

Хайдеггер 2020 – Хайдеггер М. Строительство, жительствование, мышление / Пер. Д. А. Колесниковой // Журнал фронтирных исследований. 2020. № 1. С. 157–173.

Харви 2011 – Харви Д. Пространство как ключевое слово // Топос. 2011. № 1. С. 10–38.

Эткинд 2013 – Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2013.

Шелудков и др. 2016 – Шелудков А. В., Рассказов С. В., Фарахутдинов Ш. Ф. Сельские муниципалитеты юга Тюменской области: пространство, статистика, власть. Москва: Страна ОЗ, 2016.

Юрак и др. 2021 – Юрак В. В., Игнатьева М. Н., Полянская И. Г. Теория оценки ресурсов в экономике природопользования: территориальный аспект // Экономика региона. 2021. Т. 17. Вып. 4. С. 1059–1078.

Agnew 2011 – Agnew J. Space and Place // The Sage Handbook of Geographical Knowledge / Ed. by J. Agnew and D. Livingstone D. Los Angeles, London, etc.: Sage, 2011. P. 316–330.

Appadurai 1986 – Appadurai А. Theory in Anthropology: Center and Periphery // Comparative Studies in Society and History. 1986. Vol. 28 (2). P. 356–361.

Brenner 2016 – Brenner N. Critique of Urbanization: Selected Essays. Berlin: Bauverlag Gütersloh; Bazel: Birkhäuser, 2016.

Caldwell 2010 – Caldwell M. L. Dacha Idylls: Living Organically in Russia’s Countryside. Berkeley: University of California Press, 2010.

Carrithers 1990 – Carrithers M. Is anthropology art or science? // Current Anthropology. 1990. Vol. 31 (3). P. 263–282.

Casey 2009 – Casey E. Getting Back into Place: Toward a Renewed Understanding of the Place-World. Bloomington, In.: Indiana University Press, 2009.

Chemero 2003 – Chemero A. An outline of a theory of affordances // Ecological Psychology. 2003. Vol. 15 (2). P. 181–195.

Cresswell 2019 – Cresswell T. Maxwell Street. Writing and Thinking Place. Chicago: University of Chicago Press, 2019.

Cronon 1996 – Cronon W. The Trouble with Wilderness; or, Getting back to the Wrong Nature // Environmental History. 1996. Vol. 1 (1). P. 7–28.

Darby 1951 – Darby H. C. Changing English Landscape // The Geographical Journal. 1951. Vol. 117 (4). P. 377–394.

Darby 1962 – Darby Н. С. The Problem of Geographical Description // Transactions and Papers (Institute of British Geographers). 1962. Vol. 30. P. 1–14.

Djebbara 2022 – Affordances in Everyday Life: A Multidisciplinary Collection of Essays / Ed. by Z. Djebbara. Springer Nature Switzerland AG, 2022.

Geertz 1996 – Geertz C. Afterword // Senses of Place / Ed by. S. Feld & K. H. Basso. Santa Fe: School of American Research Press, 1996. P. 259–262.

Geertz 1988 – Geertz C. Works and lives: The anthropologist as author. Stanford: Stanford University Press, 1988.

Gibson 1979 – Gibson J. J. The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin, 1979.

Gupta Ferguson 1992 – Gupta A., Ferguson J. Beyond «Culture»: Space, Identity, and the Politics of Difference // Cultural Anthropology. 1992. Vol. 7 (1). P. 6–23.

Ingold 2017 – Ingold T. Against Space: Place, Movement, Knowledge // Boundless Worlds: An Anthropological Approach to Movement / Ed. by P. W. Kirby. New York, Oxford: Berghann Books, 2017. P. 29–43.

Ingold 2019 – Ingold T. Art and anthropology for a sustainable world // Journal of the Royal Anthropological Institute. 2019. Vol. 25 (4). P. 659–675.

Ingold 2018 – Ingold T. Back to the future with the theory of affordances // HAU: Journal of Ethnographic Theory. 2018. Vol. 8 (1/2). P. 39–44.

Ingold 2007 – Ingold T. Materials against Materiality // Archaeological Dialogues. 2007. Vol. 14 (1). P. 1–16.

Ingold 1993 – Ingold T. The Temporality of Landscape // World Archaeology. 1993. Vol. 25 (2). P. 152–174.

Ingold 2000 – Ingold T. The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. London: Routledge, 2000.

Jackson 1984 – Jackson J. B. Discovering the Vernacular Landscape. New Haven; London: Yale University Press, 1984.

Heat-Moon 1991 – Heat-Moon W. L. Prairy Erth (A Deep Map). Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 1991.

Heft 2007 – Heft H. The social constitution of perceiver-environment reciprocity // Ecological Psychology. 2007. Vol. 19 (2). P. 85–105.