Polizeiliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im digitalen Zeitalter

- -

- 100%

- +

Grundsatz: Jeder Mensch kann selbst darüber entscheiden, ob er fotografiert werden will oder nicht.

Ausnahmen:

–absolute oder relative Personen der Zeitgeschichte

–Personen als Beiwerk des Hauptmotivs

–Menschenansammlungen

Auch Polizisten haben ein Recht am eigenen Bild, es greifen auch hier nur die Ausnahmen aus dem Kunsturhebergesetz, insbesondere relative Personen der Zeitgeschichte im Einsatz.

Verstöße sind strafbewehrt nach § 33 Kunsturhebergesetz.

Sonderfall Versammlungsrecht: Keine Aufnahmen von Demo-Teilnehmern durch die Polizei zu Zwecken der PR.

4.2.4Was darf die Presse filmen? Vom sensiblen Umgang mit Medienvertretern auf der Basis geltenden Rechts

Wenn Pressevertreter am Einsatzort filmen, führt das nur allzu häufig zu Konflikten mit den eingesetzten Polizeikräften. Wegen ihres in Teilen forschen und fordernden Auftretens und der häufig kritischen Berichterstattung ist das Klima zwischen handelnden Polizistinnen und Polizisten und den Medienvertretern von vornherein von Spannungen geprägt. Gerade bei spektakulären Fällen, die viel Bildmaterial liefern, sind die Journalistinnen und Journalisten aber auf die Bilder für die Berichterstattung bedingungslos angewiesen. Getrieben von diesem Druck ist wenig bis kein Verständnis am Einsatzort für beschränkende Maßnahmen der Polizei vorhanden. Hier ist besondere Sensibilität gefragt, denn rechtlich gesehen stehen der Polizei nur sehr begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung, das Filmen an einem Einsatzort zu untersagen. Zunächst einmal gilt: Das Aussprechen eines generellen Film- oder Fotografierverbots ist unzulässig. Medienvertreter müssen die Möglichkeit erhalten, das Einsatzgeschehen mit der Kamera zu dokumentieren. Die Polizei kann dieses Recht im Grunde nur einschränken, wenn die Kameraleute die Arbeit der Polizei oder anderer Hilfs- und Rettungskräfte behindern oder sich selbst an der Einsatzstelle in Gefahr begeben. Auch der letzte Punkt wird unter Umständen mit Journalistinnen und Journalisten kontrovers diskutiert werden, da manche für sich auch die Legitimation sehen, sich im Rahmen ihrer Aufgabe bewusst und gewollt in Lebensgefahr zu bringen. In der Tat geht es bei unserer Argumentation dann auch weniger um die Gesundheit des Journalisten, als vielmehr darum, dass ein solches Geschehen natürlich Kräfte binden würde, weil dem Journalisten im Schadensfall auch Hilfe zuteilwerden muss. Daraus ergeben sich wiederum Gefahrenmomente für die eingesetzten Kräfte und gegebenenfalls für Unbeteiligte, denen ebenfalls in diesem Moment geholfen werden müsste. Wenn Medienvertreter am Einsatzort die Diskussion suchen, ist vor allem eines wichtig: ruhig und besonnen zu handeln, soweit es die Einsatzlage zulässt. Das gilt für alle eingesetzten Kräfte. Erfragen Sie das Medium, für das gearbeitet wird, und sprechen Sie die Verwendung der Bilder oder Filmsequenzen ab. Bieten Sie Möglichkeiten an, Aufnahmen von exponierter Stelle zu machen, von denen gefahrlos gefilmt werden kann, aber die Arbeit nicht behindert wird. Besprechen Sie Ihre Maßnahmen mit den eingesetzten Kräften vor Ort. Richten Sie bei größeren Lagen und mehreren Kamerateams an der Einsatzörtlichkeit eine Medienanlaufstelle ein. Hierzu gibt es auch noch nähere Ausführungen im Kapitel 8.1.5.

Nicht immer sind Kräfte der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unmittelbar vor Ort im Einsatzgeschehen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihre Expertise auch an die Kräfte weitergeben, die regelmäßig in solchen Einsatzsituationen als erste vor Ort sind. Geben Sie als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einer PR-Dienststelle Handlungsempfehlungen an die Kolleginnen und Kollegen, insbesondere des Streifendienstes und der Bereitschaftspolizei Ihrer Behörde. Machen Sie deutlich, dass Sie im Einsatz bei Konflikten mit Medienvertretern grundsätzlich als Ansprechpartner zu Verfügung stehen, aber eben auch rechtlich sauber gehandelt werden muss, wenn sie (noch) nicht vor Ort sind. Erläutern Sie die Rechtsvorschriften in Dienstunterrichten. Das kostet zwar viel Zeit, kommt aber bei den Kolleginnen und Kollegen gut an und schafft zusätzlich eine engere Bindung zur PR-Dienststelle des Hauses. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten!

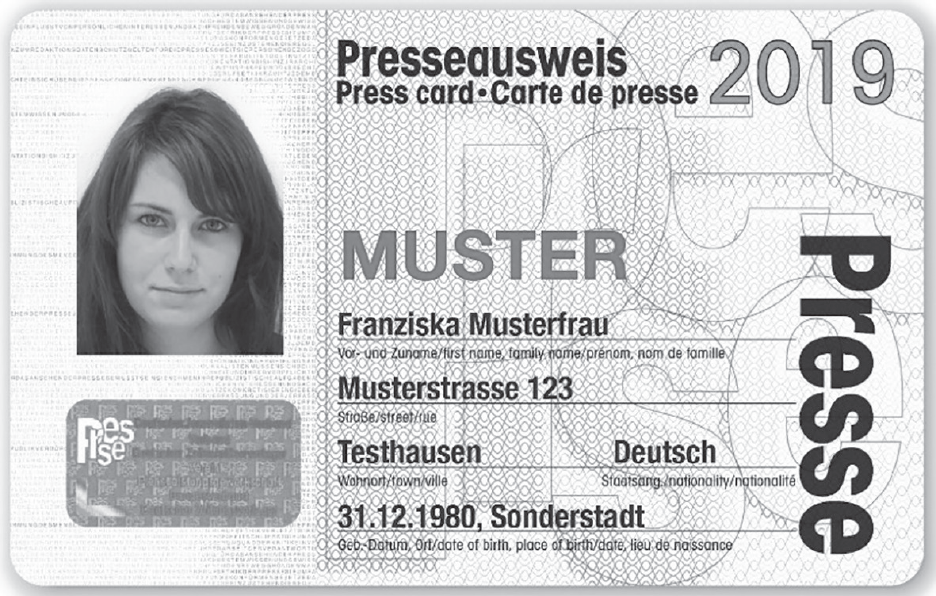

4.2.5Der Presseausweis – rechtliche Legitimation oder gar zwingende Voraussetzung für die Pressearbeit?

In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder in Kreisen der Einsatzkräfte diskutiert, wie sich Medienvertreter überhaupt gegenüber der Polizei legitimieren können. Hier spielt das Thema Presseausweis regelmäßig eine Rolle. Aber was ist das eigentlich? Wer stellt ihn aus und welche Berechtigungen gehen mit dem Besitz einher?

Die enttäuschende Botschaft für alle Kolleginnen und Kollegen im Einsatz: Der Presseausweis ist nicht zwingende Voraussetzung, um sich als Journalist oder Journalistin zu legitimieren. Eine Entscheidung nach dem Vorgehen bei einer klassischen Ausweiskontrolle mit dem Ergebnis: Haben Sie keinen Presseausweis, können Sie hier auch nicht als Journalist arbeiten, funktioniert nicht. Der Grund dafür ist in den Rechtsgrundlagen verankert, die wir in diesem Kapitel bereits intensiv beleuchtet haben. Würde der Gesetzgeber den Presseausweis für die journalistische Tätigkeit vorschreiben, wäre das eine Einschränkung der grundrechtlich verbrieften Pressefreiheit. Deshalb hilft der Presseausweis den Kolleginnen und Kollegen im Einsatz nur insofern weiter, als der Inhaber des Ausweises hauptberuflich für ein Medium arbeitet. Wer also über einen Presseausweis wie in abgebildeter Form verfügt, ist auch Journalist. Ausgestellt wird der Presseausweis vom Deutschen Journalisten-Verband (DJV), der Gewerkschaft Dju in Ver.di, dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) sowie vom Fotografenverband Freelens für hauptberuflich Tätige.

Den Presseausweis bewegt eine lange Geschichte. Bereits 1950 hatte die Innenministerkonferenz gemeinsam mit den großen Journalistenverbänden und Gewerkschaften die Entscheidung getroffen, einen sogenannten bundeseinheitlichen Presseausweis zu schaffen, der die Zusammenarbeit mit allen Behörden erleichtern sollte. Nach einer Klage eines Verbandes freier Journalisten im Jahr 2004 erging die verwaltungsgerichtliche Entscheidung, dass auch dieser Verband einen Presseausweis ausstellen dürfe. Damit war es mit der „Bundeseinheitlichkeit“ vorbei, weitere Verbände stellten Ausweise aus, die Lage wurde immer unübersichtlicher.

Bild: Presseausweis

Erst 2016 einigten sich der Deutsche Presserat und die Innenministerkonferenz darauf, ab 2018 wieder bundeseinheitliche Presseausweise auszugeben. In der politischen Diskussion ging es vor allem um die Frage, ob eine Ausstellung des Ausweises an ausschließlich hauptberuflich Tätige eine Einschränkung der Pressefreiheit darstellt. Denn insbesondere im Bereich der Online-Berichterstattung betätigen sich viele nur nebenberuflich in einem journalistischen Arbeitsbereich. Im Ergebnis wird der Ausweis heute nur an hauptberuflich tätige Journalisten von den oben genannten Verbänden ausgegeben, ohne dass es dafür aus den beschriebenen Gründen eine rechtliche Regelung gibt.

Fazit: Der Presseausweis dient der Legitimation eines hauptberuflich tätigen Journalisten. Bei Weitem nicht alle Journalistinnen und Journalisten verfügen aber über einen Presseausweis. Der Mehrwert für die polizeiliche Arbeit beschränkt sich also auf die Erkenntnis, dass es sich beim Ausweisinhaber um einen hauptberuflich tätigen Journalisten handeln dürfte.

Schlussendlich ist also in der Frage der Bewertung, ob nun jemand einer journalistischen Tätigkeit nachgeht oder nicht, Fingerspitzengefühl gefragt. Aufgrund der hohen Stellung des Rechtsguts der Pressefreiheit ist das Risiko hoch, sich diese Fingerspitzen aber auch gehörig zu verbrennen, wenn man Medienvertretern, die sich nicht mit einem Presseausweis legitimieren können, ihre journalistische Tätigkeit abspricht und deren Arbeit einschränkt. Deshalb lautet der Grundsatz: Im Zweifel für die Pressefreiheit, mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl und den Einschränkungen, die rechtlich tatsächlich möglich sind.

Eine generelles Film- oder Fotografierverbot ist grundsätzlich unzulässig. Medienvertreter müssen die Möglichkeit erhalten, das Einsatzgeschehen mit der Kamera zu dokumentieren.

Einschränkungen möglich bei Behinderung der Rettungskräfte oder Eigengefährdung.

Kooperation hilft: Gemeinsam Möglichkeiten finden, gute Bilder zu machen.

Rechtskenntnisse sollten auch an Einsatzkräfte vermittelt werden.

Der Presseausweis dient der Legitimation eines hauptberuflich tätigen Journalisten. Nicht alle Journalistinnen und Journalisten verfügen über einen Presseausweis.

Mehrwert für die polizeiliche Arbeit: Ausweisinhaber ist hauptberuflich tätiger Journalist.

5Die Zielgruppen – mit wem kommuniziere ich eigentlich?

Moderne Public Relations finden in der Regel nicht allgemeingültig statt, sondern richten sich häufig an bestimmte Zielgruppen. Das ist auch bei Polizeithemen nicht anders. Vor zwanzig Jahren hatte sich wohl noch niemand in der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit ernsthaft gravierende Gedanken über Zielgruppenorientierung gemacht – obwohl bei bestimmten Kampagnen durchaus Ansätze genau in diese Richtung erkennbar waren. Die Zuständigkeit lag dann aber häufig noch nicht im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sondern beispielsweise in der Kriminalprävention. Mit „Zoff dem Stoff“ initiierte die nordrhein-westfälische Polizei eine Jugendkampagne, die in ihrer Ausdrucksweise und Darstellung durchaus geeignet war, genau in dieser Zielgruppe Akzeptanz zu schaffen. Die Sprache orientierte sich stark am damals aktuellen „Jugendslang“ und auch das Logo passte in das seinerzeit angesagte junge Layout im Surferstyle. Die Kampagne konnte sich nur so darstellen, weil sich im Vorfeld Polizistinnen und Polizisten intensiv Gedanken darüber gemacht hatten, wer Zielgruppe der Kampagne sein sollte und wie man diese am besten erreichen könnte. Zum Erfolg trug unter anderem sicherlich auch der kurze und sehr prägnante Slogan bei, der einfach im Kopf hängenblieb. Noch immer findet er in Teilen der nordrhein-westfälischen Kriminalprävention Verwendung.

Bild: Logo „Zoff dem Stoff“

Seit dieser Zeit hat sich vor allem im Kommunikationsverhalten Jugendlicher und Heranwachsender Gravierendes verändert. Die permanente Online-Kommunikation junger Menschen stellt die PR, auch die der Polizei, vor völlig neue Herausforderungen. Heute verfügen wir über erheblich mehr Instrumente der PR als noch Mitte der 90er-Jahre. Und diese Instrumente werden von vielen unterschiedlichen Zielgruppen in völlig unterschiedlicher Intensität genutzt. Deshalb ist heute zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit noch viel wichtiger geworden als damals. Was nutzt das beste PR-Konzept, wenn es Kanäle bedient, die von der Zielgruppe kaum oder gar nicht wahrgenommen werden? Ich muss also nicht nur wissen, wer meine Zielgruppe ist, sondern sollte auch eine möglichst konkrete Vorstellung davon entwickeln, welche Kommunikationskanäle sie nutzt.

Die Zielgruppenanalyse steht am Anfang

Wer ist denn nun derjenige, mit dem ich zu einem bestimmten Thema kommunizieren will? Diese Frage sollte grundsätzlich als Erstes geklärt werden, um im Weiteren zu schauen, wie genau ich die definierte Zielgruppe am besten erreichen kann. Häufig kommen für ein Thema der internen oder externen Öffentlichkeitsarbeit auch mehrere Zielgruppen infrage, mit denen auf unterschiedliche Weise kommuniziert werden muss. Ein Beispiel: Die Verkehrsunfallprävention für junge Radfahrer soll Kinder, Jugendliche und Eltern erreichen. Aber wie erreiche ich wen? Wer Kinder hat, weiß, dass das Medium „YouTube“ eine immer stärkere Anziehungskraft auf die Jüngsten bereits ab ca. 8 bis 10 Jahren, aber auch auf Jugendliche, ausübt. Videos werden ausgesprochen gern konsumiert und sind damit, wie in Kapitel 8.2.2 noch eingehender beschrieben wird, hochattraktiv, um diese Zielgruppe mit polizeispezifischen Inhalten zu versorgen. Die Eltern hingegen informieren sich zumindest in Teilen wohl eher über „klassische“ Medien. Dazu zähle ich heute auch die Online-Präsenzen der ehemals reinen Printmedien sowie alle Medien mit hohem lokalem Bezug, wie Radio und Lokalzeitung.

Welche Informationen steuere ich also wo, für wen, über welchen Kanal? Das sind die wichtigen Fragen, die vor PR-Aktionen beantwortet werden müssen. Es ist nicht falsch, auch aus der eigenen Analyse nicht priorisierte Medienkanäle trotzdem zu bedienen, um Teile der Zielgruppe zu erreichen. Wichtig ist vor allem, sich Klarheit darüber zu verschaffen, welche Wirkung und welchen Erfolg meine Veröffentlichung in einem bestimmten Medium für die Zielgruppen hat. Damit ist der Grundstein für erfolgreiche PR gelegt.

Zielgruppenorientierte PR ist obligatorisch

Über welche Medienkanäle können welche Zielgruppen wie erreicht werden?

Videografie und damit verbunden Medienkanäle wie YouTube sind für die Zielgruppe junger Menschen ab dem 10. Lebensjahr hochattraktiv. Antizipation: Welche Wirkung/welchen Erfolg hat meine Veröffentlichung über einen bestimmten Kanal für meine Zielgruppe?

6Die Botschaften oder des Pudels Kern: Was will ich wirklich sagen?

Haben Sie eine Botschaft? Die sollten Sie haben, denn wenn es nichts zu sagen gibt, dann ist PR sinnlos. Aber was will ich wirklich sagen? Die Dinge auf den Punkt zu bringen, ist nicht gerade eine Eigenschaft, die man Verwaltungsbehörden, und dazu zählen auch die Polizeibehörden der Länder und des Bundes, in die Wiege gelegt hat. Von der dienstlichen Sozialisation her ist das behördliche Berichtswesen darauf ausgelegt, möglichst chronologisch, vollumfänglich, lückenlos und damit hochkomplex Sachverhalte darzustellen. Hinzu kommt eine überaus komplizierte Sprache mit möglichst vielen Fachbegriffen, die traditionell in allen Behörden verankert ist. Diese Form der Darstellung hilft uns bei Public Relations kaum weiter.

Wichtiger denn je ist die kurze, knappe und dabei noch möglichst attraktive sprachliche Darstellung polizeilicher Themengebiete. Immer weniger werden lange Texte in Gänze konsumiert, und das ist umso mehr der Fall, wenn der Textbeitrag auch noch schwer lesbar oder inhaltlich kompliziert ist. Mehrere Prinzipien tragen dazu bei, einen Text sprachlich ansprechend zu gestalten. Diese Prinzipien spielen immer wieder eine Rolle, egal ob es um das Fertigen einer Pressemitteilung, um den Text für eine Broschüre oder um einen knackigen Facebook-Beitrag geht. Das wichtigste Prinzip in diesem Zusammenhang lautet: Keep It Short and Simple! Das sogenannte KISS-Prinzip ist unabdingbar für gute journalistische Texte, aber auch für alle anderen Textbeiträge in den Public Relations. Bring die Dinge auf den Punkt, bilde möglichst wenige Schachtelsätze, reduziere dich auf das Wesentliche, verwende Verben.

Grafik: KISS-Prinzip

Eine enorme Hilfe dabei ist vorab jeglichen Schreibens, sich dafür zunächst einmal grundsätzlich Gedanken darüber zu machen, welche Intention ich mit dem in welchem Medium auch immer zu veröffentlichenden Beitrag verfolge. Welche Aussage will ich im Kern transportieren? In der Regel lassen sich solche „Kern“-Botschaften auf drei, maximal vier kurze, sloganartige Sätze reduzieren. Wenn es Ihnen gelingt, an diesen Kurzformulierungen orientiert den Text thematisch anzupacken, haben Sie bereits eine gute Grundlage geschaffen, auch einen knackigen, kurzen Text ganz im Sinne moderner PR zu verfassen.

Die Kernbotschaften

Kernbotschaften beinhalten eine weitere gute Eigenschaft: Da sie in der Regel von allgemeiner Gültigkeit sind, sind sie auch zunächst einmal als Pauschalantwort für eigentlich jede, auch noch so kritische Frage im Zusammenhang mit der eigentlichen Thematik geeignet.

Ein Beispiel: In Münster planen Rechtsextreme eine Demonstration, der bürgerliche Protest ist groß. Der Polizei wird der Vorwurf gemacht, mit polizeilichen Maßnahmen den Rechten erst die Möglichkeit zu geben, zu marschieren, und damit Steigbügelhalter rechter Gesinnung zu sein.

Eine der Kernbotschaften der Münsteraner Polizei lautet:

„Die Polizei schützt das Recht auf friedliche Versammlung.“

Short and simple transportiert dieser kurze Satz den polizeilichen Auftrag und enthält dabei noch mehrere Teilbotschaften: Die Polizei ist zum Schutz des Rechts vor Ort, und es geht um Friedlichkeit. Auch der Umkehrschluss erschließt sich sofort: Unfriedliche Demonstrationen wird die Polizei nicht dulden. Diese allgemeingültige Botschaft kann auch in jedem Interview als schlagkräftiges Grundargument bei der Beantwortung jeder Frage vorangestellt werden:

Interviewfrage: „Bürgerinnen und Bürger werden durch die Demonstration in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt, während die Nazis hier offensichtlich machen können, was sie wollen. Wird die Polizei hier nicht zum Steigbügelhalter rechter Gesinnung?“

Pressesprecher: „Die Polizei schützt das Recht auf friedliche Versammlung. Das ist unser rechtlicher Auftrag, und dem kommen wir nach …“ Erst dann folgen entsprechende Erläuterungen.

Kernbotschaften geben die Möglichkeit, nicht direkt auf konkrete Fragestellungen eines Medienvertreters zu antworten. Je besser sie das Thema packen und je kürzer und prägnanter sie formuliert sind, umso mehr entfalten sie die entsprechende Wirkung.

Nicht einfach, wenn man das Texten im Berichtswesen der Polizei erlernt hat. Aber es ist möglich, wenn es gelingt, sich das Kernthema bei jedem Text bewusst vor Augen zu führen.

Botschaften aus komplexen Themen generieren

Häufig sitzt man vor behördlichen Textwüsten und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Was um Himmels willen will der (Fach-)Autor uns damit sagen? Es hilft nichts, Sie müssen den Extrakt aus solchen vollumfänglichen Fachexpertisen saugen. Was uns auf der einen Seite zum Nachteil gereicht, nämlich die Tatsache, dass wir geschult sind, in solcher Art und Weise zu schreiben, verschafft uns nun natürlich auch einen Vorteil. Wir kennen diese Art von Texten, wir sind das „Amtsdeutsch“ gewohnt und haben sicherlich ein schnelleres Textverständnis in einem solchen Fall als beispielsweise eine externe Kraft, die sich mit amtlichen Schriftstücken bislang noch nicht intensiv auseinandergesetzt hat. Aber das Wesentliche zu extrahieren ist auch für uns Fachleute beim ersten Lesen gar nicht so leicht.

Dabei können ein paar einfache Mittel recht hilfreich sein.

1. Überfliegen Sie den Text und suchen Sie nach Signal- oder Schlagwörtern, die offensichtlich eine wichtige Bedeutung haben.

2. Versuchen Sie durch selektives Lesen, die Texte einzukürzen. Dann sind Sie schon ein Stück näher an der Lösung und konzentrieren sich auf das Wesentliche. Lesen Sie den Text „quer“ und „überlesen“ Sie unwichtige Satzteile. Es gibt einschlägige Literatur, mit der man das trainieren kann. Es hilft im Alltag ungemein, denn man liest nicht nur schneller, sondern entwickelt auch ein besseres Textverständnis.

3. Machen Sie die Geschichte für sich im Kopf rund, bevor Sie anfangen, Botschaften aufzuschreiben. Wenn Sie für sich den Ablauf vom Anfang bis zum Schluss gedanklich in kurzen Sätzen klar haben, stehen die Botschaften schon zur Hälfte.

4. Skizzieren Sie die Inhalte in Spiegelstrichen. Bei Berichten werden Sie häufig eine Chronologie erkennen. Machen Sie sich dann klar: Was ist die wichtigste Botschaft, die wir im Kern transportieren wollen? Sie sollte später vorn stehen, häufig auch unabhängig von der Chronologie der Ereignisse.

5. Ordnen Sie die Inhalte nach Relevanz, nicht nach zeitlichem Ablauf.

Entwickeln Sie Kernbotschaften für ein Thema, um in drei bis vier kurzen Sätzen die wesentlichen Aussagen zu bündeln.

Keep It Short and Simple!!! Verfahren Sie bei der Erstellung von Botschaften und knackigen Texten nach dem KISS-Prinzip!

Nutzen Sie die Lesetipps, um wesentliche Inhalte aus komplexen Texten zu generieren!

Selektives Lesen

Signalwörter suchen

Inhalte mit Spiegelstrichen skizzieren

Inhalte nach Relevanz ordnen

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.