Lehrwerksintegrierte Lernvideos als innovatives Unterrichtsmedium im fremdsprachlichen Anfangsunterricht (Französisch/Spanisch)

- -

- 100%

- +

Elenea Schäfer

Lehrwerksintegrierte Lernvideos als innovatives Unterrichtsmedium im fremdsprachlichen Anfangsunterricht (Französisch/Spanisch)

Narr Francke Attempto Verlag Tübingen

[bad img format]

© 2017 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG

Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen

www.francke.de • info@francke.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen

ePub-ISBN 978-3-8233-0014-4

“The most important purpose of evaluation

is not to prove but to improve.”

Stufflebeam 1985, 1511

Lernvideos sind aus fachdidaktischer Sicht von besonders hoher Bedeutung für die schulpraktische Realisierung des fremdsprachlichen Hör-Seh-Verstehens. Dessen Schulung hat sich in den letzten Jahren als wichtiger Teilbereich des Sprachlernprozesses herauskristallisiert, zumal sich das Wissen und die Kultur unserer Gesellschaft zunehmend auf die visuelle Präsenz sowie diesbezügliche Speicher- und Distributionsverfahren konzentriert. Im Zuge dieser Entwicklung gewinnen Bilder gerade im schulischen Bereich an Bedeutung für die Vermittlung von Wissen und sind fernab ihrer ursprünglich illustrativen Funktion nunmehr fester „Bestandteil von Erkenntnisprozessen“ (Ballstaedt 2004, 6). Vor diesem Hintergrund widmet sich die vorliegende Arbeit der Analyse lehrwerksintegrierter Lernvideos im Anfangsunterricht der Fremdsprachen Französisch und Spanisch, weil sie ohne Zweifel eine Bereicherung und Weiterentwicklung gegenüber bisherigen Ansätzen zur Hör-Seh-Verstehensschulung darstellen und unlängst Einzug in den Schulalltag gehalten haben.

Bislang galt die fachdidaktische Aufmerksamkeit, abgesehen von statischen Bildern, insbesondere audiovisuellen Medien im Sinne von Spielfilmen, Videoclips und Kurzfilmen. Entsprechend hoch erweist sich die Anzahl an fremdsprachendidaktischen Artikeln und Themenheften, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu diesem Themenbereich publiziert wurden. Seit Inkrafttreten der Bildungsstandards und der Verkürzung der Schulzeit von G9 auf G8 hat sich der Bedarf an Unterrichtsmedien und -materialien erhöht, die sowohl der zeitlichen Ökonomie des Fremdsprachenunterrichts als auch der Outputorientierung der Lehrpläne genügen müssen.

Einhergehend mit den bildungspolitischen Reformen und der damit verbundenen Aufwertung des fremdsprachlichen Hör-Seh-Verstehens1 scheint es, als haben deutsche Schulbuchverlage das Medium Film neu für sich entdeckt: Jüngste Lehrwerksreihen der hier primär fokussierten Fremdsprachen Französisch und Spanisch2 zeugen von dieser Tendenz, indem sie audiovisuelle Medien in Form von Lernvideos in die Lektionen integrieren und zu einem festen Bestandteil des Medienverbundes etablieren. Sie werden im Folgenden als lehrwerksintegrierte Lernvideos bezeichnet.

Bei der Kategorie lehrwerksintegrierter Lernvideos handelt es sich um einen Teilbereich zeitgenössischer Lehrwerke, der bislang weder einer systematisch-theoretischen noch einer empirischen Analyse unterzogen wurde. Das Unterrichtsmedium stellt somit ein unmittelbares Forschungsdesiderat dar, zu dessen Erschließung diese Studie beitragen möchte.

Die vorliegende Arbeit widmet sich daher zunächst der Genese und Kategorisierung fremdsprachlicher Lernvideos des deutschen Schulbuchsektors und der Frage nach deren Innovationspotential gegenüber herkömmlichen Videoformaten. Daran anknüpfend und vor dem Hintergrund einer systematischen Förderung des fremdsprachlichen Hör-Seh-Verstehens ab dem ersten Lernjahr gilt es, Einblicke in konzeptionelle Qualitätsstandards lehrwerksintegrierter Lernvideos zu erhalten und diesbezügliche schulpraktische Erfahrungswerte von Schülern3, Lehrern4 und Lehramtsstudierenden4 zu beleuchten, sodass künftige Lehrwerksgenerationen von den gewonnenen Ergebnissen profitieren können.

1.2 Methode

Angesichts der Komplexität des Forschungsgegenstandes beschäftigt sich die vorliegende Arbeit sowohl mit der theoriegeleiteten als auch mit der empirisch gestützten Erforschung lehrwerksintegrierter Lernvideos (cf. Neuner 1999, 161sqq.; cf. Quetz 1999, 171). Die Untersuchung erfolgt mit dem übergeordneten Ziel der Evaluationsforschung und konzentriert sich auf den fremdsprachlichen Anfangsunterricht der Fächer Französisch und Spanisch. Im Vergleich zu anderen Forschungsansätzen nehmen Evaluationsstudien eine Sonderstellung ein, da sie diverse Forschungstypen beinhalten können. Sie eignen sich in besonderem Maße zur systematischen Analyse der Verwendbarkeit und Güte von Objekten und können problemlos auf Projekte, Programme und Materialien des schulischen Kontexts übertragen werden.

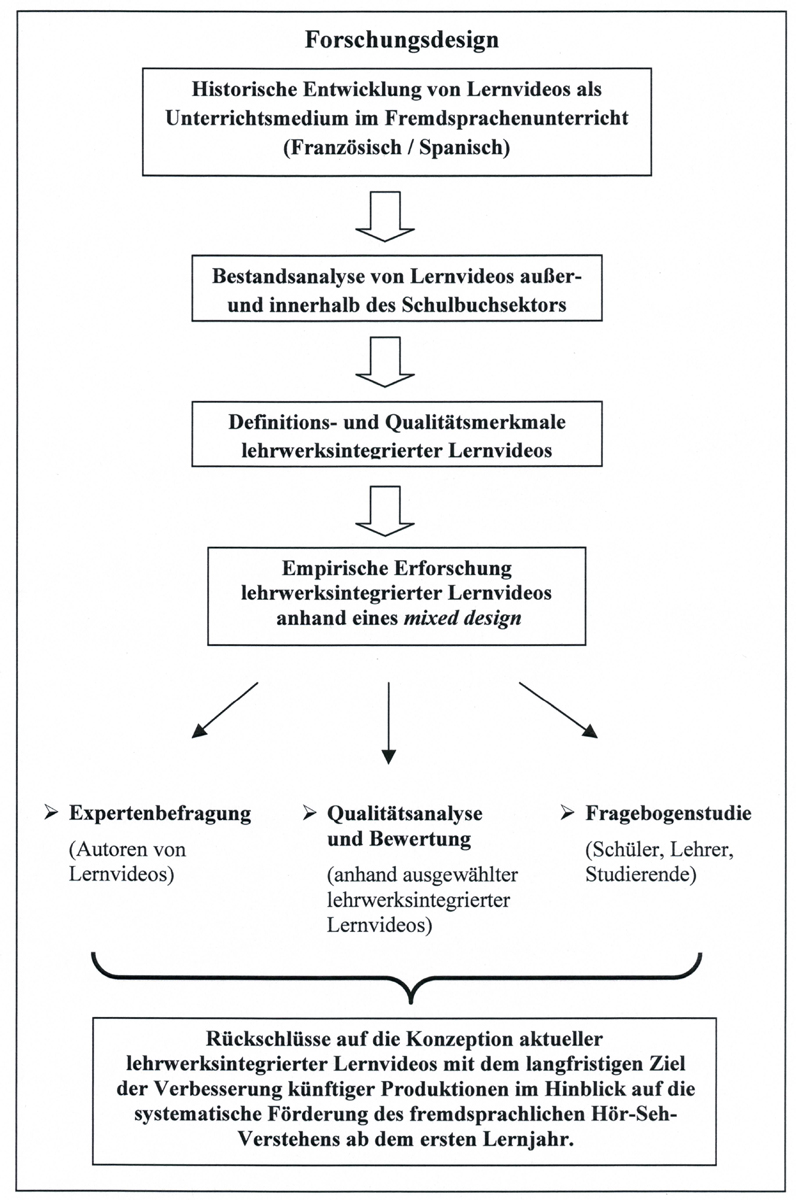

Die Auswahl dieser Forschungsstrategie erscheint als adäquat, da sich die Evaluationsforschung „nicht auf die Beschreibung und Analyse eines untersuchten Gegenstandes [beschränkt], sondern […] darüber hinaus auch dessen Bewertung mit dem Ziel, die schulische Praxis zu verbessern (ohne jedoch handelnd in sie einzugreifen)“, beinhaltet (Böhn-Kasper/Göbel/Gräsel 2011, 38). In diesem Sinne verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel einer „abschließenden“ Bewertung lehrwerksintegrierter Lernvideos und kann als summative Evaluationsstudie klassifiziert werden. Der Rückgriff auf mehrere empirische Methoden, darunter eine Expertenbefragung, eine Qualitätsanalyse und -bewertung sowie eine Fragebogenstudie, dient der gegenseitigen Überprüfung und Ergänzung der Forschungsergebnisse: Sie erlauben einen direkten Vergleich zwischen Theorie und Praxis und liefern Denkanstöße für die Optimierung lehrwerksintegrierter Lernvideos.

Die Arbeit gliedert sich (abgesehen von dem Literaturverzeichnis) in zehn Kapitel, die sich vier großen Themenblöcken zuordnen lassen. Diese umfassen zum einen theoretische Grundlagen zum Hör-Seh-Verstehen und zum Einsatz von Lernvideos (Kapitel 2–5) sowie eine hermeneutische Lehrwerkanalyse (Kapitel 6–8). Zum anderen werden empirische Erhebungen zur Perspektive von Schülern, Lehrern und Studierenden im Umgang mit lehrwerksintegrierten Lernvideos des Fremdsprachenunterrichts Französisch und Spanisch vorgestellt (Kapitel 9), sodass die daraus abzuleitenden Ergebnisse und Perspektiven diskutiert und als Anregung für nachfolgende Generationen von Lernvideos herangezogen werden können (Kapitel 10).

Um sich dem Forschungsgegenstand auf theoretischer Ebene anzunähern, soll in Kapitel 2 des ersten Themenblocks zunächst die historische Entstehung fremdsprachlicher Lernvideos im deutschen Schulbuchsektor nachgezeichnet werden, wobei vom fremdsprachendidaktischen Einsatz statischer Bilder ausgegangen wird. Dieser reicht zurück bis in das Jahr 1658, als Comenius das erste speziell für den Fremdsprachenunterricht entwickelte Bilderkompendium Orbis Sensualium Pictus veröffentlichte (cf. Reinfried 1992, 33). Comenius’ Erfolg fand viele Nachahmer, sodass sich der Einsatz von Bildern im Unterricht schrittweise fortentwickelte. Diese Entwicklung kann in verschiedene Phasen unterteilt werden, die den Bildeinsatz im Fremdsprachenunterricht maßgeblich prägten. Letztere sollen unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts vom statischen Bild zur Videokassette, DVD und Online-Ressource näher betrachtet werden.

Die Rezeption und Verarbeitung audiovisueller Daten unterliegt einer Vielzahl komplexer mentaler Prozesse. Folglich bedarf der schulische Einsatz von Lernvideos einer entsprechenden Didaktisierung anhand kognitiver und lernpsychologischer Erkenntnisse. Die daraus abzuleitenden Konsequenzen bilden die Grundlage für die fremdsprachliche Schulung des Hör-Seh-Verstehens und sollen in Kapitel 3 erläutert werden.

Daran anknüpfend behandelt Kapitel 4 die curriculare Stellung eines integrierten Hör-Seh-Verstehens. In diesem Kontext werden die Rahmenrichtlinien des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR), die nationalen Bildungsstandards sowie die Kerncurricula und Lehrpläne des Landes Hessen vorgestellt und im Hinblick auf die Kompetenz des Hör-Seh-Verstehens als Teilfertigkeit des Sprachlernprozesses diskutiert, sodass diesbezügliche Forderungen und Implikationen für die Gestaltung von Lehrwerken deutlich werden.

Kapitel 5 widmet sich daraufhin dem fremdsprachlichen Kompetenzerwerb durch Lernvideos und unterstreicht deren Potential hinsichtlich der Schulung von Diskursfähigkeit, Medienkompetenz und Differenzierungsmöglichkeiten. Im Sinne eines integrierten Hör-Seh-Verstehens und entsprechend den Spezifika von Lernvideos werden methodisch-didaktische Möglichkeiten zur Förderung und Bündelung verschiedener Kompetenzbereiche erläutert. Diese umfassen funktional-kommunikative Kompetenzen, transkulturelle Kompetenzen, Sprachlernkompetenzen, Sprachbewusstheit und Medienkompetenz sowie Ansätze zu Gunsten eines differenzierten Kompetenzerwerbs.

Vor diesem theoretischen Hintergrund ermöglicht Kapitel 6 als Teil des zweiten Themenblocks eine Übersicht über das Angebot aktueller Lernvideos außer- und innerhalb des deutschen Schulbuchsektors, wobei sich die weiteren Ausführungen dieser Arbeit hauptsächlich auf die Lernvideos der großen deutschen Schulbuchverlage beziehen. Um die Kategorie lehrwerksintegrierter Lernvideos als Zeichen einer neuen Lehrwerksgeneration hervorzuheben und von herkömmlichen Videoformaten abzugrenzen, erfolgt eine differenzierende Kategorisierung in lehrwerksunabhängige, lehrwerksbegleitende und lehrwerksintegrierte Lernvideos. Neben den medienimmanenten Potentialen und Herausforderungen wird insbesondere auf die Merkmale und Charakteristika lehrwerksintegrierter Lernvideos eingegangen. Diese betreffen konzeptionelle Besonderheiten in Bezug auf die darin enthaltenen Filmkategorien (didaktisch/authentisch), sowie auf ihre Länge, Inhalte, Einsatzmöglichkeiten, Begleitmaterialien, Verfügbarkeit und technische Voraussetzungen. Um die Komplexität des Forschungsgegenstandes möglichst vielfältig zu erfassen, wird die empirische Annäherung mit einer Expertenbefragung eingeleitet, in der einige Autoren führender deutscher Schulbuchverlage Einblicke in die Konzeption, Produktion und Qualitätsansprüche lehrwerksintegrierter Lernvideos ermöglichen.

In diesem Zusammenhang beleuchtet Kapitel 7 die besonderen Anforderungen, Potentiale und Lernvoraussetzungen des fremdsprachlichen Anfangsunterrichts. Diese bilden die Grundlage für die Erarbeitung und Beschreibung von zehn Qualitätskriterien, denen lehrwerksintegrierte Lernvideos im Anfangsunterricht idealerweise genügen sollten. Unter Berücksichtigung ihrer qualitativen Güte folgt eine Fokussierung auf Analysemethoden zur empirischen Überprüfung von sechs der zehn Qualitätskriterien. Sie bilden den Maßstab für die Analyse der lehrwerksintegrierten Lernvideos.

Damit die vorgestellten Analysemethoden nicht der Theorie verhaftet bleiben, werden in Kapitel 8 jeweils zwei Lehrwerksreihen des Französischen (À plus! Nouvelle Edition, Découvertes série jaune) und des Spanischen (Encuentros 3000, ¡Adelante!) in Bezug auf die Qualität ihrer Lernvideos überprüft und bewertet. Die empirische Analyse und Bewertung erfolgt kategoriengeleitet anhand von Kategorie I: Angebot an Lernvideos und Spielzeit, Kategorie II: Themen, Schauplätze und Figuren sowie Kategorie III: Zusatzmaterialien und Benutzerfreundlichkeit und beschränkt sich aufgrund des eingangs geschilderten Forschungsinteresses auf die ersten beiden Lernjahre. Dieses Vorgehen ermöglicht sowohl eine Gegenüberstellung auf der Ebene der Einzelsprachen als auch sprachübergreifend in Bezug auf die jeweiligen Schulbuchverlage.

Zusätzlich dazu berücksichtigt Kapitel 9 im Rahmen des dritten Themenblocks die Perspektive von 337 Schülern, 26 Lehrern und 72 Lehramtsstudierenden der Fächer Französisch und Spanisch. Diese schildern, inwiefern die lehrwerksintegrierten Lernvideos in der Schulpraxis zum Einsatz kommen, welche Lernchancen sie bieten und unterziehen sie einer abschließenden Bewertung. Die im Zuge der Fragebogenstudie generierten Mehrfachdaten werden der Komplexität des Forschungsgegenstandes gerecht, weil sie über theoriefundierte konzeptionelle Bedingungen lehrwerksintegrierter Lernvideos hinausgehen und einen Einblick in schulpraktische Erfahrungswerte gewähren. Die erhobenen Daten werden anhand einer Perspektiventriangulation zusammengeführt und theoretisch eingebettet, sodass im vierten Themenblock unter Berücksichtigung der vorangegangenen Erkenntnisse dieser Arbeit Empfehlungen für künftige Konzeptionen lehrwerksintegrierter Lernvideos abgeleitet und diskutiert werden können.

Wie anhand von Abbildung 1 ersichtlich wird, handelt es sich bei der Erschließung des Themenkomplexes um einen hybrid angelegten Forschungsansatz, der dazu beitragen soll, möglichst umfassende Rückschlüsse auf die Konzeption aktueller lehrwerksintegrierter Lernvideos zu ziehen. Langfristiges Ziel ist die Verbesserung künftiger Produktionen im Hinblick auf die systematische Förderung des fremdsprachlichen Hör-Seh-Verstehens ab dem ersten Lernjahr.

Abb. 1: Forschungsansatz zur Erschließung des Themenkomplexes lehrwerksintegrierter Lernvideos im fremdsprachlichen Französisch- und Spanischunterricht

2 Zur Geschichte des Bildes in der Fremdsprachendidaktik

Der Einsatz von Bildmaterial im Fremdsprachenunterricht hat eine lange Tradition, die bis in das 17. Jahrhundert reicht. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich die zur Verfügung stehenden Medien nicht nur vervielfältigt, sondern auch gewandelt. Aus diesem Grund verbindet jede Generation von Schülern ein bestimmtes Spektrum an Medien und Materialien mit dem fremdsprachlichen Unterricht. Hierzu zählen zum einen statische Bilder wie etwa Wandbilder, klassische Tafelbilder, Landkarten, Lehrbuchabbildungen, flash cards, Dias und Folien. Zum anderen handelt es sich um audiovisuelle Datenträger mit bewegten Bildern wie Fernsehen, Video, DVD und online verfügbare Videopods/-blogs.

Vor diesem Hintergrund hat das vorliegende Kapitel zum Ziel, einen kurzen Abriss über den fremdsprachengeschichtlichen Einsatz visueller Medien zu geben, sodass der Übergang von statischen zu audiovisuellen Bildern deutlich wird. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung erster lehrwerksbegleitender Videokassetten zu Gunsten online verfügbarer Lernvideos, die in den Aufbau des Lehrwerks integriert sind.

2.1 Auf den Spuren von Comenius

Bereits Johann Amos Comenius (1592–1670) war sich der verständniserleichternden Wirkung von Bildern bewusst, als er 1658 das erste speziell für den Fremdsprachenunterricht entwickelte Bilderkompendium Orbis Sensualium Pictus veröffentlichte. Es beinhaltete 150 Holzschnitte, deren Bildteile mittels einer Nummerierung tabellenartig auf die fremdsprachlichen Ausdrücke verwiesen. Zwar waren die Bilder klein und mitunter undeutlich, dennoch vermochten sie den fremdsprachlichen Unterricht im Sinne Comenius’ anschaulicher zu gestalten und Sprechübungen zu fördern (cf. Reinfried 1992, 33sq.).

Diese Idee der visuellen Unterstützung fremdsprachlicher Begriffe geht vermutlich zurück ins 15. Jahrhundert und wurde zunächst in Form von Federzeichnungen zur Gestaltung lateinisch-englischer Wörterverzeichnisse genutzt. Die bekanntesten Befürworter waren die Humanisten Desiderius Erasmus und John Palsgrave. Hintergrund des Bildeinsatzes war der, dass sich Sprachlehrmeister jener Zeit bemühen mussten, den in der Regel privat stattfindenden Sprachunterricht mit Hilfe von Bildern interessanter und motivierender zu gestalten (cf. ibid. 25sq.).

Für Comenius lag die Funktion der Bilder ausschließlich in ihrer Anschaulichkeit, wodurch der Bezug zwischen Wort und Bild hergestellt werden sollte. Dieses Konzept divergiert gegenüber anderen didaktischen Strömungen dahingehend, dass sich beispielsweise Vertreter der direkten Sprachlehrmethode für eine Verwendung von Bildern als „bloße Hilfsmittel zur Bedeutungserklärung fremdsprachlicher Ausdrücke oder auch Sprechimpulse“ aussprachen (ibid. 43). Trotz didaktischer Kontroverse hatte Comenius’ Bilderkompendium großen Erfolg und fand im 18. Jahrhundert eine Vielzahl an Nachahmern, wie etwa den Orbes Picti von Seidel und Geissler, den Neuen Orbis Pictus von Eberhard oder das Elementarbuch nach Lederer (cf. ibid. 53).

Im Zuge der Versinnlichungsmethode setzten sich die Dessauer Philanthropen unter der Führung von Johann Bernhard Basedow (1724–1790) seit der Gründung der Dessauer Privatschule1 im Jahre 1774 für die fremdsprachenunterrichtliche Nutzung von Realien ein. Folglich kennzeichnete sich das von Basedow entwickelte Lehrbuch Elementarwerk durch eine Vielzahl an Kupferstichen. Diese waren nicht nur als Semantisierungshilfe gedacht, sondern sollten gleichermaßen das Einsprachigkeitsprinzip des Fremdsprachenunterrichts fördern (cf. Schrader 2007, 10).

Zusätzlich dazu wurden seit dem Jahr 1830 in Deutschland nachweislich Wandbilder im schulischen Fremdsprachenunterricht eingesetzt (cf. Hecke/ Suhrkamp 2010, 20). Ihre Blütezeit lag zwischen dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts: Sie gehörten zur Grundausstattung an öffentlichen Schulen und konnten dank des technischen Fortschritts bald mühelos vervielfältigt werden. Schätzungen zufolge lag die Gesamtzahl an Schulwandbildern allein im deutschsprachigen Raum bei über 20.000 Exemplaren (cf. Müller 1988, 21sqq.). Die Wandbilder stellten für gewöhnlich alltägliche Lebenssituationen dar und dienten als Semantisierungshilfe bei der Einführung neuer Wörter. Ziel war es, neben dem muttersprachlichen Unterricht insbesondere fremdsprachliche Sprechübungen zu unterstützen (cf. Reinfried 1992, 103sqq.). Diese Tendenz ästhetischer Aufbereitung des Lernmaterials fand bis weit über die 1860er Jahre der Reformpädagogik hinaus Zuspruch. Erst gegen 1940 nahm das didaktische Interesse an Bildmaterialien deutlich ab. Diese Entwicklung war durch das aufstrebende Konzept der audiolingualen Methode bedingt, das unter dem Einfluss des Behaviorismus’ und Strukturalismus’ insbesondere auf die orale und auditive Imitation und Einübung von Sprechmustern abzielte (cf. Hecke/Surkamp 2010, 20sq.). Hierbei kamen u.a. auch Bilder in Form von Strukturzeichnungen zum Einsatz, wobei damit verbundende Praktiken bislang nicht untersucht wurden. Obgleich bildgestütztes Lernen zur damaligen Zeit „weniger stark im Mittelpunkt“ stand, darf man „den Strukturbildern […] eine organisierende und konkretisierende Funktion attestieren, die sich in einer grammatisierenden Funktion zusammenfassen lässt“ (Hecke 2016, 38). Schulbuchverlage folgten dem Trend der audiolingualen Methode, indem sie wie etwa der Klett-Verlag in Ergänzung zu dem Französischlehrwerk Etudes Françaises 1962 die erste für den Fremdsprachenunterricht konzipierte Schallplatte mit dem Titel Das tönende Klettbuch publizierten (cf. Klett 1981, 162).

2.2 Vom statischen zum bewegten Bild, Video und DVD

Erst im Zuge der audiovisuell global-strukturellen Methode fand eine Wiederaufwertung visueller Realien statt, die Bilder fortan zu einem festen Bestandteil des Unterrichts machte. Als Weiterentwicklung der audiolingualen Methode stand vor allem „die Synchronisierung und absolute Gleichsetzung von Bild und Ton“ im Mittelpunkt des Sprachlernprozesses (Pelz 1976, 43). Fremdsprachliche (Re-)Produktion im Unterricht basierte daher in der Regel auf der Projektion von Dias und dem Abspielen von Tonbandaufnahmen, wobei die besagten Materialien inhaltlich oftmals stark vereinfacht waren (cf. Schrader 2007, 11). Im Gegensatz zu audiolingualen Verfahren, die „das Bild nur als Hintergrund, sozusagen als atmosphärischer Nährboden sprachlicher Vorgänge angesehen wissen wollen, haben audiovisuelle Unterrichtsmethoden den Ehrgeiz, eine durchgehende Verbildlichung als bindende Begleitung sprachlicher Aussagen erstellen zu wollen“ (Von Faber 1975, 8). Im Bestreben, den einseitig formalen Aspekt der audio-lingualen Methode aufzubrechen und an Inhalte zu binden (cf. ibid. 9), lag die Funktion von Bildern hauptsächlich in der Veranschaulichung und logischen Verknüpfung sprachlicher und situativer Prozesse (cf. Montani 1975, 40):

Visuelle Impulse werden als eindeutig verbalisierbar erachtet und dementsprechend bestimmte Zeichnungen mit […] [fremdsprachlichen] Sätzen korreliert. Das Bild gilt […] als Impuls, der bei den Betrachtern sprachliche Reaktionen auslösen soll (Fäcke 2011, 40sq.).

In diesem Sinne vermochten es neben herkömmlichen Bildern ebenso Filme und Dias, den kontextgebundenen Sprachlernprozess durch ihren sinnstiftenden Charakter zu unterstützen. Zu den bekanntesten audiovisuellen Schulbüchern zählt u.a. der um 1970 vom Didier-Verlag veröffentlichte Französischkurs Voix et Images de France (cf. Tagliante 2006, 51).

Was die bis dahin genutzten Schulwandbilder, Dias und Schreibtafeln betrifft, so wurden diese gegen Ende der 1960er Jahre allmählich durch die Verbreitung des Overheadprojektors verdrängt (cf. Reinfried 2007, 417). Abgesehen von Projektoren, Tafelbildern und Lehrwerksabbildungen hielt in Übereinstimmung mit der kommunikativen Wende von 1970 schließlich auch der Videorekorder Einzug in das fremdsprachliche Klassenzimmer (cf. Leupold 2007a, 188sq; cf. Hallenberger 1996, 9). Neben einer vereinfachten Handhabung von Bildmaterialien versprach man sich deren inhaltliche Nutzung zu Sprech- und Schreibanlässen gemäß den Prinzipien eines kommunikativen Sprachunterrichts. Im Zuge der kommunikativen Wende wurde das Lernen mit Bildern schließlich zur Selbstverständlichkeit. Der neue Stellenwert visueller Medien machte sich in den 1980er Jahren insofern bemerkbar, als eine nie dagewesene Vielfalt an Bildmaterialien das Lehrbuch eroberte. „In den ersten drei bis sechs Lernjahren, während der sogenannten Lehrwerkphase, entfallen seit den 1980ern zwischen einem Drittel und der Hälfte der Fläche in den Lehrbüchern auf farbige Abbildungen“ (Hallet 2008, 198). Grund dafür ist zum einen, dass Bilder Themen, Rollen und Intentionen vorgeben. Gleichzeitig ebnen sie aber auch das Textverständnis, indem sie Übungen steuern und strukturelle Zusammenhänge erklären. Bilder werden dem Unterrichtsziel einer funktional-situativen Kommunikation insofern gerecht, als durch ihren Einsatz Sprache als Mittel zur Verständigung im Alltag und als Teil des sozialen Handels vermittelt werden kann (cf. Schrader 2007, 17sq.). Mit dem Ziel der Motivationsförderung erstreckte sich das Angebot von Fotoromanen, großformatigen Illustrationen und Comics bis hin zu alltagsnahen visuellen Reizen in Form von Schildern, Plakaten und Graffiti. Der Einsatz authentischer Bilder stieß schon damals auf große Resonanz im Französischunterricht (cf. ibid. 11).

Auf das kommunikative Konzept fremdsprachlichen Unterrichtens folgte der interkulturelle Ansatz. Im Hinblick auf eine Sensibilisierung und Vermittlung kultureller Inhalte wurden „Bilder vor allem zur Initiierung von Sprachlernprozessen und zur Verschaffung von Einsichten in andere Kulturen“ genutzt (Hecke/Surkamp 2010, 21). Seither sind visuelle Medien als Träger und Mittler landeskundlicher Informationen aus dem fremdsprachlichen Unterricht nicht mehr wegzudenken. Ähnlich wie beim kommunikativen Ansatz lag der Akzent jedoch weiterhin auf Bildinhalten und nicht etwa auf deren Formen und Eigenschaften. Die bis heute präsente Bildervielfalt erklärt sich durch die Ansicht vieler Fremdsprachendidaktiker der 1980er Jahre, wonach jedes Medium nur eine begrenzte Anzahl an Funktionen erfüllen könne (cf. Reinfried 1992, 27).