- -

- 100%

- +

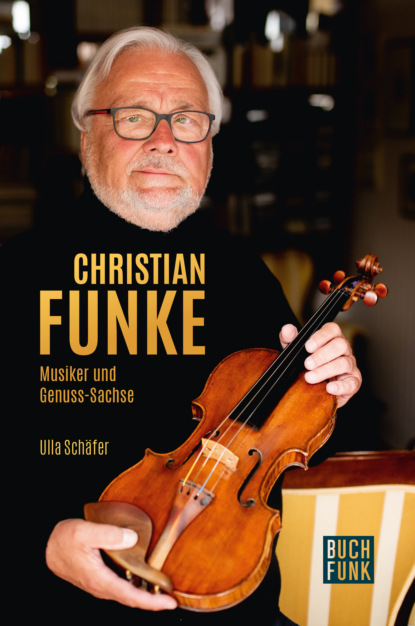

Während des Studiums

In der Moskauer Zeit erhielten ausländische Studenten während dreier Jahre intensiven Russisch-Unterricht. Christian Funke schildert die Atmosphäre, die dabei herrschte. Lehrerin war eine vornehme Dame der „alten Schule“, deren Mutter noch Hofdame beim letzten Zaren gewesen war. In seiner Seminarklasse waren beispielsweise Studenten aus Kuba und Vietnam, denen sie gemeinsam die Feinheiten der russischen Sprache beibrachte. Die Stunden fanden im Foyer des Großen Saales des Moskauer Konservatoriums statt. Dieser Saal ist, vergleichbar dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins, eine Weihestätte der Musik. Die angehenden Instrumentalisten profitierten also nicht nur vom Sprachunterricht selbst, sondern begegneten namhaften Künstlern und konnten „nebenbei“ den Proben lauschen.

Funke erinnert sich: „Ein Ereignis ist mir aus dieser Zeit nachhaltig im Gedächtnis geblieben. In einem Sonatenabend haben David Oistrach und Swjatoslaw Richter 1969 die 1968 komponierte erste und einzige Violinsonate von Dmitri Schostakowitsch uraufgeführt. Natürlich habe ich während meines Studiums viele Möglichkeiten wahrgenommen, die Konzerte von Oistrach zu erleben. Dieses aber war wohl etwas Besonderes, weil zusätzlich zu diesen beide Meisterinterpreten einer der bedeutendsten lebenden Komponisten des 20. Jahrhunderts auf die Bühne kam, um sich beim Publikum in einer denkwürdigen Bescheidenheit für den Applaus zu bedanken. Erst heute wird mir die besondere Bedeutung dieses Konzertabends so richtig bewusst. Gemeinsam mit Peter Rösel haben wir dieses Werk dann auch in unseren Sonatenabenden erfolgreich aufgeführt.“

Doch die Erinnerungen sind nicht durchweg positive: „Allerdings hatte das Studium auch düstere Momente. Heute kann sich jeder Student auf sein Hauptfach und die dazugehörigen musikalischen Nebenfächer konzentrieren. Wir mussten damals solch unsinnige Nebenfächer wie ‚Geschichte der KPdSU‘, ‚Wissenschaftlicher Kommunismus‘, ‚Sozialistische Ästhetik‘ oder ‚Politische Ökonomie des Sozialismus‘ erlernen. Alles Fächer, die ich ja heute so dringend ‚benötige‘. Der einzige Nutzen bestand wohl darin, dass diese Fächer der Vertiefung der russischen Sprachkenntnisse dienten, denn wir Ausländer mussten ja auf Russisch hören und wiedergeben.“

Funkes vier Jahre älterer Kommilitone Peter Rösel hatte im Fach Klavier am Moskauer Konservatorium ebenfalls das höchste Prädikat errungen. In Moskau erwarb Rösel sich auch nahezu perfekte Russisch-Kenntnisse, hatte jedoch mit dem gerollten „r“ seine Schwierigkeiten. Die Lehrerin erklärte sich diese mit dem „sächsischen Akzent“, wobei unklar blieb, woher sie diesen kennen mochte. Die beiden Dresdener gaben später sehr viele gemeinsame Konzerte im In- und Ausland. Peter Rösel war unter Kurt Masur auch Solist des Gewandhauses. Wie eindrucksvoll die Abende der beiden waren, spiegeln Rezensions-Überschriften wie „Meisterhaftes Duo spielte Brahms“ (Sächsische Zeitung) oder „Beeindruckendes Duo Rösel-Funke“ (Sächsische Neueste Nachrichten) wider. Ein Zeugnis ihrer künstlerischen Harmonie sind ebenso gemeinsame Schallplatteneinspielungen.

Zum Eröffnungskonzert der Beethoven-Ehrung 1970 spielten in Berlin die Dresdner Philharmoniker unter Leitung von Kurt Masur. Aufgeführt wurde das Tripelkonzert mit Christian Funke, der Cellistin Natalia Gutman und Peter Rösel. Das „Neue Deutschland“ schrieb unter der Rubrik „Beethoven-Ehrung der DDR“: „Das Tripelkonzert dürfte in seinem Beieinander von kammermusikalischen Feinheiten und heiterem Schwung selten so vollendet musiziert worden sein, wie wir es von dem Trio Natalia Gutman (UdSSR) - Peter Rösel - Christian Funke im Konzert der Dresdner Philharmonie hörten.“ (ND, Januar 1970)

Der 21-jährige Student Christian Funke saß an diesem Abend still bei einem angeregten, mehrsprachigen Künstlertreffen nach dem Konzert. Wie er sich erinnert, verschlossen ihm die Ehrfurcht vor den prominenten Künstlern und deren temperamentvollen Gesprächen den Mund. Das fiel jedoch nach einer Weile auf, und Peter Rösel äußerte: „Funke schweigt in mehreren Sprachen!“. Knapp zehn Jahre nach dem Studium erinnerte sich Christian Funke, inzwischen 1. Konzertmeister beim Gewandhausorchester Leipzig, in einem Interview für die „Sächsische Zeitung“ Dresden an seine Moskauer Zeit: „Ich war ja ziemlich jung und empfand es als große Auszeichnung, dort zu studieren. Das Moskauer Konservatorium ist wohl führend in der Welt, und durch die Konzentration bedeutender Solisten ist man ständig mit Höchstleistungen konfrontiert. Die enge Verbindung von Theorie und Praxis bei den Lehrern, die gesunde Konkurrenz der Studenten aus aller Welt schaffen dort eine Atmosphäre, die sehr anspornt. Und das Moskauer Publikum: die Säle sind immer voll, die Zuhörer sind sehr kennerhaft und kritisch, doch wen das Moskauer Publikum einmal liebt, den trägt es auf Händen.“ (Sächsische Zeitung, 10.12.1981)

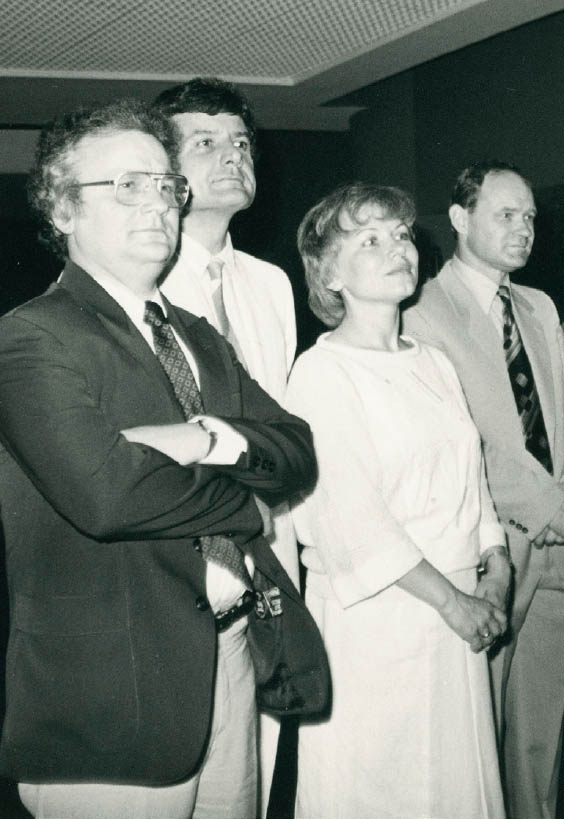

Mit Peter Rösel und dessen Frau Heidrun im Gewandhaus

Allerdings: „Wie schwer es aber ist, in Moskau bejubelt zu werden, musste zum Beispiel der weltbekannte Virtuose Ruggiero Ricci erfahren. Er war ja bekannt für seine unglaubliche Violintechnik, aber bei der Interpretation der klassischen Werke von Bach, Mozart, Beethoven und Brahms hatte er so seine Schwierigkeiten. Vielleicht waren ihm diese zu ‚leicht‘. In einem Konzert im Großen Saal des Konservatoriums spielte er neben anderem in der ersten Hälfte die d-Moll-Partita von Bach. Der damalige Noch-Student Gidon Kremer verließ mit krachender Tür den Saal und konstatierte: ‚So etwas Langweiliges habe ich lange nicht mehr gehört.‘ So endete auch die 1. Halbzeit mit einem 0:0. Der Beifall war recht mäßig. In der zweiten Konzerthälfte allerdings drehte der Meister auf und bezauberte den Saal mit seinen Meisterstücken von Paganini etc. Am Ende stand das Publikum Kopf und er hat bestimmt noch zehn Zugaben spielen müssen.“

Angesichts von Funkes künstlerischer Entwicklung bietet sich die Frage nach dem Lampenfieber an, das nicht wenige Musiker bei Jury-Vorspielen und Bühnenauftritten stark belastet, sogar behindert. Bereits der sehr junge Geiger hatte damit offenbar wenig oder gar nicht zu kämpfen. Heute danach gefragt, bestätigt Christian Funke diesen Eindruck. Viele langjährige Kollegen und Zuhörer beobachten, dass er als 1. Konzertmeister oder Spiritus Rektor des Bachorchesters inmitten musikalischer Stürme wie ein „Fels in der Brandung“ wirkt. Auch als Solist liegt bei ihm alles, was er ausdrücken will, in seiner Musik. Natürlich empfindet er, wie er sagt, vor Auftritten eine freudige, anspornende Erregung. „Diese kann durchaus eine Form des Genusses annehmen, nämlich den, dass man das, was man sogleich aufführen wird, auch selbst erleben und genießen kann. Es kommt aber auch vor, dass sich diese Vorfreude in Grenzen hält. So können sich beispielsweise schlechte Säle, miserable Akustik oder eigene Empfindlichkeiten bei Ärger mit Veranstaltern durchaus die Spielfreude dämpfen. Doch immer siegt die Disziplin.“ Kollegen bestätigen, dass sie seinen immensen Fleiß kennen und schätzen. Die dadurch entstehende Sicherheit ist wohl ein Grund für seine äußerliche und konzentrierte innerliche Ruhe. Die große äußerliche Geste ist seine Sache nicht. Sein Kollege Stefan Altner hat es in die Worte gefasst: „Denn die große ihm innewohnende musikalische Kraft ist ‚seine Sache‘, die braucht keine äußerliche Attitüde.“

Im Laufe des Berufslebens hatte Funke ungezählte Begegnungen mit namhaften Kollegen aus derselben „Schule“, beispielsweise dem wesentlich jüngeren Vadim Vengerov oder Shlomo Mintz. Doch auch nach vielen Jahrzehnten des intensiven Musizierens in allen möglichen Konstellationen nimmt Christian Funke bis heute besonders künstlerische Begabungen jüdischer Musiker wahr, ohne diese konkret beschreiben zu können. Einen Fingerzeig kann die musikwissenschaftliche Betrachtung dieses Phänomens geben. Sie sieht darin eine Verschmelzung des jüdischen Melos mit modernen westeuropäischen Tendenzen bei Komponisten wie Sergej Prokofjew, Maurice Ravel, Karl Amadeus Hartmann und Dmitri Schostakowitsch. Im Bereich der Interpretation seien die Geiger Bronislaw Huberman und Yehudi Menuhin, die Dirigenten Arturo Toscanini und Bruno Walter sowie der Pianist Artur Rubinstein zu nennen. (Vgl. Seeger, Horst, Musiklexikon in zwei Bänden, Erster Band, VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1966, S. 447)

Der namhafte Bogenmacher „Bogen-Schmidt“ in Dresden erzählte, dass Boris Belkin, israelischer Geiger russischer Herkunft, 1948 in Swerdlowsk geboren, in der Bogenmacherwerkstatt eine Aufnahme des Tschaikowski-Konzerts mit dem Solisten Funke hörte. Schmidt forderte ihn auf, zu raten, wer der Geiger sei. Belkin lauschte und sagte: „Wer es ist, weiß ich nicht, aber es ist einer von uns“. Christian Funke ist wohl in diesem Sinne, so sieht er es selbst, einer der letzten Vertreter „von uns“. Boris Belkin stammt auch aus der Traditionslinie der großen Pädagogen Abram Iljitsch Jampolski, (1890–1956, bedeutender Geiger und Musikpädagoge), Juri Jankelewitsch und Funkes Lehrer Igor Bezrodny, der sogar mit Jean Sibelius befreundet war. So sind die heute aktiven Künstler in Hinsicht auf ihre Ausbildung eine Art „Enkel“. Die Freundschaft seines Lehrers mit dem Komponisten war für die Interpretation des Violinkonzertes von Jean Sibelius durch Christian Funke von immenser Bedeutung. Funke ist einer der letzten Vertreter dieser Schule, denn die „goldene Zeit“ der sechziger und siebziger Jahre ist vorbei, die ganz Großen sind tot und seine eigenen Jahrgänge in aller Welt verstreut. Das Moskauer Konservatorium ist zwar immer noch eines der führenden Musikinstitute, aber eine solche Konzentration der Eliten gibt es nicht mehr.

Aus der Fülle begeisterter Rezensionen zu Sibelius seien beispielhaft die „Aachener Nachrichten“ nach einem Konzert des Gewandhausorchesters zitiert: „Doch musste sich Masur den Erfolg des Gastkonzertes mit einem Solisten teilen: mit dem Geiger Christian Funke, der das trotz aller Brillanz ergreifende Violinkonzert von Jean Sibelius spielte. Wie bekannt, ist dies ein sehr schwieriges Stück, das höchste technische Anforderungen an den Ausführenden stellt. In Gehalt und Substanz repräsentiert das Werk den ganzen Sibelius: der aus den Tiefen der Natur seiner herben Heimat schöpfte, der hinabstieg in die Seele seines Volkes. Das Erlebnis der Wälder und Berge, des Harten und Schönen, des Strengen und Milden von Landschaften und Jahreszeiten, was alles wir aus den großen symphonischen Schöpfungen kennen, das ist auch im Violinkonzert am Werke, und zwar dies hier besonders, da die Geige ein Instrument des Ausdruckes par excellence ist.

Solche Bekundung menschlicher Innerlichkeit mag manchen angerührt haben, doch mag bei dieser unerhörten Wiedergabe auch die seltene Erfahrung einer absoluten Beherrschung des Instrumentes in Staunen versetzt haben. Der Solist bot das Laufwerk, die zerlegten Dreiklänge, die arpeggierten Akkorde und vor allem die von Sibelius stark eingesetzten Oktavengänge schlechthin treffsicher und mit ungetrübter Intonation. Und dazu, zumal im Mittelsatz, die verträumten Kantilenen eines der letzten Romantiker, mit herber Süße. Alles Schwerblütige des Finnen wurde spürbar, alle Lebenskraft des das Dasein trotz allem liebenden Menschen erfüllte mit Mut, alle künstlerische Substanz erstrahlte vergleichbar einem Lichtbündel von Emanationen.“ (Norbert Weber, Aachener Nachrichten, 24.01.1980)

Mit dem Dresdner Bogenbauer hängt noch ein Leipziger Erlebnis Funkes zusammen: Yehudi Menuhin spielte in den achtziger Jahren mit dem Gewandhausorchester unter Kurt Masur das Brahms-Violinkonzert auf Schallplatte ein. Dabei hatte der große Meister gewisse Probleme mit der Bogenführung. Christian Funke, 1. Konzertmeister, bot ihm an, die Bögen zu tauschen. Und siehe da: Es funktionierte! Menuhins Bogen stammte allerdings aus der Werkstatt von Nikolai Kittel in Sankt Petersburg, einem der berühmtesten Bogenmacher der Welt, und war um ein Vielfaches kostspieliger. Als Christian Funke nach dem abschließenden Konzert seinen Schmidt-Bogen wiederhaben wollte, hatte Menuhin diesen schon eingepackt. Die Ehrlichkeit hat selbstredend gesiegt: Funke machte den Tausch rückgängig.

Mit Yehudi Menuhin im Gewandhaus (Foto: Barbara Stroff)

Bogenmachermeister Schmidt, der Bögen auch für den Export herstellte (um das Devisenkonto der DDR aufzubessern), musste sich auch der Qualitätskontrolle seiner Erzeugnisse durch das „Amt für Standardisierung und Messwesen“ in Markneukirchen unterziehen. Das war, wie Funke sagt, so eine Art Doping-Kontrolle für hochwertige Produkte. Auch Funkes Bogen, mit dem der Maestro Yehudi Menuhin ja das Brahms-Konzert eingespielt hatte, wurde geprüft. Schmidt war sich sicher… Allerdings fiel der Bogen durch, und da können einem schon Zweifel an der Zuverlässigkeit solcher Prüfungen kommen. „Kunst“, so Funke, „kann man nicht messen“.

Igor Oistrach äußerte sich nach vielen Jahren des gemeinsamen Musizierens: „Der Name Christian Funke wurde meiner Familie und mir schon vor langer Zeit bekannt - in Moskau, wo er einen Ruf als einer der wundervollsten ausländischen Geiger genoss - während er ein Student am Moskauer Staatlichen Tschaikowski-Konservatorium war. Er studierte in der Klasse des außerordentlichen Violinisten Igor Bezrodny, der seinerseits Nachfolger der großen Schule von A. I. Jampolsky war. Das hatte einen großen positiven Einfluss auf Christian Funke. Ich denke, dass die außerordentlichen Qualitäten von Christian Funke als Violinist und Leiter des Bachorchesters auf einer glücklichen Kombination von tiefer musikalischer Kultur, die er sich in Deutschland zu eigen gemacht hatte, und der brillanten russischen Geigenschule, die er in Moskau durchlief, beruhen. Für mich selbst ist es immer ein großes Vergnügen, mit einem solchen wundervollen Kollegen, wie es Christian Funke ist, Musik zu machen und zugleich in Kontakt zu kommen mit authentischen, tiefsten Traditionen der Interpretation der Musik von J. S. Bach - Traditionen, die bewahrt und entwickelt werden in LEIPZIG [Versalien im Original], der Stadt, in der Bach die meiste Zeit seines schöpferischen Lebens verbracht hat.

Igor Oistrach, Brussel, 23/VII/2002“

(englisch, handschriftlich)

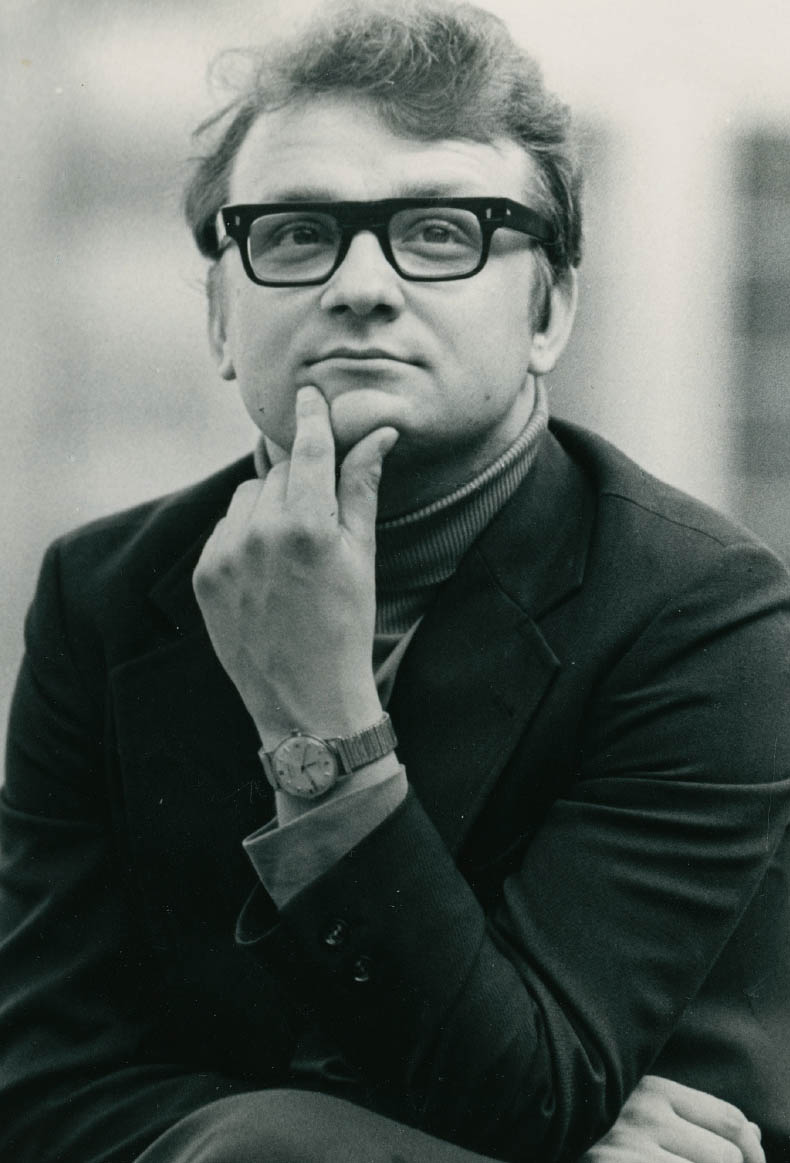

Mit Igor Oistrach, Italien 2003, bei der Vorbereitung des Doppelkonzerts von Johann Sebastian Bach

Christian Funke hat mit Igor Oistrach im Laufe der Jahre sehr oft das Doppelkonzert für zwei Violinen, BWV 1043, gespielt. „David hatte bei Auftritten von Vater und Sohn immer nur die 2. Violine spielen ‚dürfen‘. Der Part ist natürlich dem der 1. Violine total ebenbürtig. Bei meinen gemeinsamen Konzerten mit Igor Oistrach wollte er allerdings auch immer, wie gewohnt, die 1. Geige spielen. Einmal sagte Igor nach einem Auftritt zu mir: ‚So wie du spielst muss ich immer an die gemeinsamen Konzerte mit meinem Vater denken‘. Ein größeres Kompliment als dieses aus dem Munde vom Sohn David Oistrachs kann man wohl kaum bekommen.“

Christian Funke und Igor Oistrach

Auf Igor Oistrach traf nie zu, was Christian Funke leider auch mit Geigern aus dieser Schule erlebte, nämlich eine gewisse Arroganz und Rücksichtslosigkeit der Kollegen ihm gegenüber bei gemeinsamen Auftritten. Woher dieses Verhalten rührt, ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich hatte es vielfältige Gründe, zu denen durchaus ein Vorbehalt gegen Deutschland gehören konnte, immer noch als mögliche Kriegsfolge.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.