- -

- 100%

- +

Am Ende des Korea-Krieges, 1953, wurde ich in die US-Army eingezogen. Geigy wollte mich künftig auf Geschäftsreisen ins Ausland schicken, und wenn ich ausgereist wäre, hätte ich als Dienstverweigerer und «undesirable alien» nie mehr nach Amerika einreisen können. Dem Aufgebot auszuweichen, indem ich nach Basel zurückkehrte, kam für mich nicht mehr in Frage. Im Kontakt mit dem Hauptsitz in Basel kamen mir die Arbeitsmethoden dort bürokratisch vor und der Weg nach oben zu langsam. In Amerika hingegen stand mir die Welt offen. Alles war unkomplizierter, und Geigy bot mir eine berufliche Zukunft. Die wollte ich nicht aufs Spiel setzen. Meine Mutter war total Amerika-begeistert und meinte, das sei der Preis, den ich für das freie Amerika zu zahlen hätte.

Ich kam auf einem Lastwagen nach Montgomery, Alabama, in das No-Man’s-Land eines Rekrutencamps, zusammen mit einer Menge Immigranten aus aller Welt. Viele wollten mit dem Einsatz für die Armee die Chance nutzen, zu einer neuen Identität zu kommen. Denn mit dem Abschluss der Rekrutenschule wurde man automatisch amerikanischer Staatsbürger. Es gab undurchsichtige Leute darunter, die «gottenfroh» waren, dass sie ihre Staatsbürgerschaft abgeben konnten und ihr Leben nicht mehr als Tschechen, Polen oder Deutsche leben mussten. Ich durfte mein Schweizer Bürgerrecht behalten und wurde zu Philip R. Gelzer. Meinen Vornamen Renatus konnte in den USA ohnehin niemand aussprechen. Im Rückblick finde ich es schade, dass ich das Doppel-P bei Philipp weggegeben habe.

Dank meiner deutschen Sprachkenntnisse hiess es nach der Ausbildung: «Gelzer, Korea does not make sense – you go to Germany». Aus meiner Kompanie war ich der einzige, der von 1954 bis 1955 als GI zur Security Police nach Schweinfurt kam. Es ging in erster Linie darum, das Renommee der Amerikaner in Deutschland zu verbessern. Nachts fuhren wir mit unseren Camions zu den Beizen und luden die GIS auf, die sich zu lärmig aufführten. Ich war oft als Übersetzer tätig. Junge deutsche Frauen in der Region hatten ein Baby mit einem GI – die Mütter meldeten sich mit ihren Babys bei uns auf dem Posten und erklärten: «Der Soundso ist der Vater meines Kindes». Die amerikanischen Streitkräfte gingen fürsorglich mit diesen jungen Deutschen um, und meist entschied die Militärjustiz, dass der Soldat die Mutter finanziell unterstützen müsse. In Franken, wo wir in den Manövern waren, kamen auch Mütter mit schwarzen Babys. Ich war beeindruckt, wie Amerika sich in den Fünfzigerjahren bemühte, das eigene Image zu verbessern.

Als Administrative Clerk der Regimental Headquarters Company der 16. Infanteriedivision 1954/55.

Die Zeit bei der US-Army war für mich sehr wichtig, und ich wurde bald Wachtmeister, Sergeant, Bürochef in der Regimental Headquarter Company der 16th Infantry Regiment in der First Infantry Division of the United States. Von Deutschland aus durfte ich heimreisen. In der US-Uniform war dies allerdings ein heikles Unterfangen. Prompt stand eines Morgens die Schweizer Militärpolizei vor der Tür. Jemand hatte mich gesehen und verpfiffen. Bis heute weiss ich nicht, wer es war. Die Anklage auf dem Posten lautete: «Schwächung der Schweizerischen Landesverteidigung». Die Situation wurde brenzlig, zumal ich so schnell wie möglich zu meiner Einheit nach Deutschland zurückkehren musste. Advokat und Oberst Emanuel Iselin, engagiert von der Firma Geigy, half mir. Die Sache wurde noch dadurch verschärft, dass ich seinerzeit den Feldstecher aus dem Schweizer Armeebestand mit nach Amerika genommen hatte. Der Vorfall belastete den Prozess gegen mich zusätzlich, und der Feldstecher musste umgehend ins Zeughaus zurück. Ich konnte ausreisen, und der Prozess ging in absentia des Angeklagten über die Bühne. Das Verfahren wurde dann schliesslich dank Iselins geschickter Intervention eingestellt.

Geigy war per Gesetz verpflichtet, meine Stelle freizuhalten; ich reiste nach New York zurück. Beruflich fing ich wieder unten an, diesmal in der Abteilung Farben und Chemikalien. Die Geschäftsleitung überzeugte mich, in der Abteilung Farben und Chemikalien wären meine Chancen, vorwärts zu kommen, am besten.

Einer meiner ehemaligen Dienstkameraden bei der US Army forderte mich zu einem «Blind Date» mit zwei seiner Arbeitskolleginnen im Sozialdienst auf. Die eine der beiden jungen Damen imponierte mir auf den ersten Blick. Lorayne Helfer war im Begriff, ihre Stelle aufzugeben und an der Harvard University einen Master Degree in Education zu erwerben. Sie war lebensfroh und ambitioniert, und ich blieb mit ihr in Kontakt. Ihr Vater, ein österreichischer Emigrant, ursprünglich Modezeichner mit eigenem Atelier in New York, flüchtete zu Beginn der grossen Depression in den Zwanzigerjahren «upstate New York» und erwarb eine Hühnerfarm. Hier wuchs Lorayne auf und half als Kind bei der Hühnerpflege mit.

Ihre Eltern waren gegen unsere Heirat; mein Schwiegervater fand es eine Dummheit, dass seine Tochter einen Ausländer heiratete. In der historischen Kapelle der Herrnhuter Brüdergemeine (Moravian Church) in Bethlehem Pennsylvania heirateten wir im Jahr 1958. Wir hatten eine ganz wundervolle Ehe, und ich liebte meine Frau sehr, die mir drei Töchter schenkte – Naomi, Gabrielle und Claudia. Leider starb sie 1982 an Leukämie. Wir hatten alles versucht, aber sie war unheilbar krank. Nach dem Tod meiner Frau habe ich mich komplett in die Arbeit gestürzt. Sicher habe ich die Kinder in jener Zeit vernachlässigt, was mir heute noch leid tut. Dieser Tod war für mich ein schwerer Schock. Ich brauchte lange, um wieder aufzustehen. Es ist ein Glück, dass mich eine gute Freundin von Lorayne später mit Joe bekannt machte. Wir heirateten 1984. Sie ist auch Amerikanerin und eine liebenswerte Partnerin.

Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, waren die schwersten Zeiten die Jahre auf dem Gymnasium und das Sterben meiner ersten Frau. Aber immer wieder ging es irgendwie weiter. Ich glaube, meine Glaubensüberzeugung hat mich durch die Jahre gebracht – durch Leid und Freud. Ohne den Schutz, die Liebe und die Führung durch eine höhere Macht, für mich ist es ein identifizierbarer Gott, wäre ich nie so weit gekommen. Ich glaube an einen gütigen, nicht strafenden Gott, der uns immer wieder neu anfangen lässt. Versöhnung ist mir so wichtig. Und das zweite ist die Fürbitte. Ich bin in so vielen Situationen beschützt worden, im Privatleben, im Militärdienst, in der Karriere, in der Ehe – ich bin immer tief unter dem Eindruck gestanden, dass andere für mich gebetet haben. Die Vergebung und die Fürbitte, das sind die zwei Anker meines Glaubens, und die haben mich nie verlassen.

Die berufliche Tätigkeit wurde ein Stück weit meine Heimat. Die fünfundzwanzig Jahre im Farben- und Chemikaliengeschäft – Geigy war diesbezüglich weltweit eine der führenden Unternehmungen – waren gekennzeichnet von zwei besonders herausfordernden Perioden, die ich als Leiter der Planung und Administration der US-Division intensiv miterlebte: 1970 die Fusion mit Ciba – Antitrust-Gesetze bedingten den Verkauf von Cibas Farbstoffgeschäft in den USA an eine Drittfirma – und 1973 die Verlegung der neu organisierten Ciba-Geigy Dyestuffs and Chemical Division von New York in den Süden nach North Carolina ins Zentrum der Textilindustrie. Anfangs hatten wichtige Spezialisten unter unseren Mitarbeitenden grosse Bedenken, mit ihren Familien nach Greensboro, dem gewählten Standort, zu ziehen. Es hiess, die Schulen seien dort schlecht. Überdies hatten sie Angst vor dem Ku-Klux-Klan, dem rassistischen Geheimbund in den Südstaaten, der sich vor allem die Unterdrückung der Schwarzen auf seine Fahne geschrieben hatte und seit der Integration in den Fünfzigerjahren wieder unerwarteten Aufschwung verzeichnete. Aber der Standort Greensboro wurde für Ciba-Geigy zum Erfolg. Ja, auch die grosse Agricultural Division von Ciba-Geigy entschloss sich zum Umzug nach Greensboro in die grosse Anlage, die wir dort erworben hatten. Schliesslich zogen vierhundert Familien hierher. Ich selber kam als Erster mit meiner Familie am 1. Januar 1973 – es war der Beginn einer spannenden und wichtigen Zeit in unserem Leben.

«It is very necessary to get a break» – ein amerikanisches Sprichwort. Es ist wichtig, im richtigen Moment an die richtigen Leute zu gelangen und dann zuzupacken. Das hat nichts mit Vetterliwirtschaft zu tun. Bis in die oberste Leitung der Firma habe ich es nicht geschafft. Und ich musste mich behaupten neben Harvard- und Princeton-Absolventen. Neben ihnen hatte ich es mit weniger Ausbildung und schlechterem Englisch nicht einfach. Ich brauchte oft mehr Zeit für meine Entscheidungen. Aber ich schaffte es ohne Universitätsstudium. Und ich wusste immer, wo mein Platz war. Als es einmal um einen höheren Posten ging, für den ich im Rennen war, sagte mir der Präsident, ein alter Kollege: «Du bist zu nahe bei den Leuten, darum kannst du sie nicht rauswerfen».

Ich verstand die Kritik. Ich musste mich wohlfühlen in meiner Haut und mir treu bleiben. In den Grossfirmen Amerikas ist es wichtig, beruflich immer höher zu steigen. Die Karriere zählt. Aber ich weiss, man kann sich auch verlieren, überschätzen und dann unweigerlich abstürzen.

1989 bin ich als Vice President und Direktor der Greensboro-Niederlassung von Ciba-Geigy zurückgetreten. Ich war 62 und fühlte: Man muss gehen, bevor der «burnout» einsetzt. Heute will man nicht mehr, dass die Leute jahrelang in derselben Firma bleiben und dann für die geleisteten Dienste eine Uhr bekommen. Sie wollen keine Sesseldrücker feiern. Der Gründer von Apple, Steve Jobs, suchte den ständigen Turnover – Leute mit neuen Gedanken und unbelastet von Vergangenem. Das ist Gedankengut des 21. Jahrhunderts. An der Abschiedsparty bei meinem Rücktritt staunten jüngere Mitarbeitende: «Wir können es nicht fassen, dass Sie so lange bei der gleichen Firma blieben.»

Von Zuhause aus erzogen, Verantwortung im öffentlichen Leben zu tragen, war ich während der nächsten zehn bis fünfzehn Jahre – bis zu meinem 77. Geburtstag – weiter in verschiedenen lokalen und regionalen Organisationen tätig, so unter anderem im Vorstand einer Gruppe von Spitälern der Region und im Aufsichtsrat für Kinderhorte und Tagesheime. Daneben hatte ich ein Mandat als Vorsitzender der Stadtund Bezirkskommission für Planung und Wirtschaftsentwicklung der Region. Ciba-Geigy unterstützte mich in dieser Tätigkeit fürs Gemeinwohl und überliess mir grosszügig ein Büro. Meine grosse Befriedigung ist, dass heute Dinge in Greensboro und Umgebung wahr geworden sind, die wir damals angedacht und geplant haben.

Jetzt ist mein Leben mit Joe ruhiger geworden. Ihre und meine Kinder besuchen uns, oder wir sind zu ihnen und unseren achtzehn Grosskindern unterwegs nach New York, Washington, Boston, Rhode Island und Arkansas. Die Reisen in die Schweiz werden seltener. Aber Heimweh nach Basel, nach dem Münsterplatz und nach den Bergen habe ich immer wieder. Und wenn ich ans Hotel Edelweiss in Mürren mit direktem Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau denke, wird mir warm ums Herz. Doch zurück in die Schweiz, um dort zu leben, das könnte ich nicht mehr. Ich fühle mich heute zuerst als stolzer Amerikaner, aber gleichzeitig auch als treuer Auslandschweizer und Basler. Das ist alles vereinbar.

Donald Tritt, 1931

Von Columbus, Ohio, nach Granville, Ohio

«ICH TRAGE DEN ROTEN SCHWEIZER PASS IM HERZEN.»

Donald Tritt bedauert, nicht auf Schweizerdeutsch erzählen zu können. Er ist in den USA geboren, als Kind von Schweizer «Secondos», und hat es verpasst, Deutsch zu lernen. Aber seine Liebe zur Schweiz und zum Simmental, wo seine Vorfahren herkommen, ist gross: «I am American, but I feel Swiss very, very much», sagt er mit ruhiger, angenehmer Stimme und zeigt stolz auf seine fünfhundert neuen Schweiz-USA-Pins, die er auf eigene Kosten anfertigen liess. Quadratisch und nicht rechteckig, wie üblich, sollte dabei das Schweizer Wappen auf dem Pin sein – das Schweizer Kreuz sei ja schliesslich so.

Mein Bild von der Schweiz ist nicht realistisch, sondern idealistisch. Schweizer Freunde hier in Amerika weisen mich gelegentlich schmunzelnd darauf hin, wenn ich mal wieder in den höchsten Tönen von diesem Land schwärme. Ich möchte das Land meiner Vorfahren wirklich kennen. Und schön wäre es, ich hätte den Schweizer Pass. Vater war es damals als Einwanderer der ersten Generation nicht bewusst, dass er für meinen Bruder und mich die Doppelbürgerschaft hätte beantragen sollen. Und trotz intensiver Bemühungen scheint es unmöglich, dass ich noch Schweizer werden darf. Das ist und bleibt für mich eine herbe Enttäuschung.

Zum Trost trag ich den roten Schweizer Pass in meinem Herzen und versuche, so viel wie möglich für die Schweizer Belange in den Vereinigten Staaten zu tun. Ausserdem kann ich jederzeit aus meiner Bibliothek ein Buch über die Schweiz hervorholen. Dann fühl ich mich irgendwo dort – in ihrer Geschichte, in ihren Geschichten aber auch in ihrer Kunst oder in ihren Gegenwartsfragen. Und wenn ich hier am Waldrand in mein Haus eintrete, sehe ich als Erstes die markante Kapelle von St. Stephan und fühle mich ins Simmental versetzt, wo meine Ursprungsfamilie herkommt. Ich habe die Gegend um den Weiler St. Stephan über mehrere Meter hinweg an die Zimmerwände malen lassen – das kleine Dörfchen mit den Wiesen, Feldern und dem Wald.

Vor über dreissig Jahren begann ich mit Bekannten am Küchentisch mit der Familien- und Ahnenforschung der Tritt oder Tritten. Wann immer ich in einer neuen US-Stadt war, stöberte ich in den Telefonbüchern nach Leuten, die so hiessen. Schliesslich hatte ich auf meiner Adressliste etwa zweihundert mit meinem Namen in den Vereinigten Staaten. In einer fünfzehnköpfigen Forschergruppe tasteten wir uns Schritt für Schritt vorwärts, um mehr über unsere Wurzeln zu erfahren. Auf einer Studienreise ins Berner Oberland stiessen wir auf Zivilstandsämtern und in alten Pfarreibüchern im Simmental auf Quellen, die unsere Familie bereits 1562 erwähnen. Stolz sind wir auf die beiden Familienbücher, die unsere Gruppe aus den Forschungsergebnissen geschaffen hat; weitere werden folgen. Wir sind uns nun sicher: Wer Tritt oder Tritten heisst, kommt definitiv aus St. Stephan im Simmental. Als Hobbyhistoriker interessiert mich auch die Geschichte unserer in Amerika weit verzweigten Familien, die ab 1739 aus dem Berner Oberland ausgewandert sind. Wir haben rund 21 000 Namens- und Lebensdaten. Aber über ihre Schicksale, wo sie wohnten und was sie in ihrem Leben taten, wissen wir erst bruchstückweise Bescheid.

Donald Tritt als Einjähriger mit seinen Eltern in Columbus, Ohio.

Mein Schweizer Urgrossvater liess sich 1864 in Columbus am Scioto-Fluss nieder. Er war Mitbegründer des Helvetia Unterstützungsvereins, und meine Urgrossmutter gründete die Ladies Aid Alpenrösli Gruppe – beides Organisationen, die bis heute existieren.

Ich bin es nicht gewohnt, so viel von mir zu reden. Meist höre ich in meinem Beruf als Psychotherapeut anderen Menschen zu und helfe ihnen, durch Nachdenken über die eigene Situation sich in ihrem Leben besser zurechtzufinden.

Meine ersten Lebensjahre waren nicht eben leicht. Ich bin am 2. Juni 1931 in Columbus im Staate Ohio geboren. Als ältester Sohn von Gustav Jakob und Ruth Weaver Tritt. Mein Bruder Paul kam zwei Jahre später auf die Welt. Ich war ein einsames Kind, und meine Mutter kannte ich nur als kranke Frau. Sie litt an Tuberkulose, war oft in Sanatorien und wenig daheim bei uns. Und wenn sie da war, durften wir Kinder jeweils nur bis an ihre Zimmertür. Es war nie heimelig mit ihr, kuscheln oder sie umarmen war wegen der Ansteckungsgefahr verboten.

Im Alter von 29 Jahren verstarb Mutter. Paul war fünf, ich sieben Jahre alt. Ich weiss noch genau, wo ich stand, als ich meinem Bruder sagen musste, dass Mutter gestorben war. Was es bedeutete, verstand ich nicht. Ich wusste nur, es war sehr schlimm. Mutter würde nie mehr zu uns zurückkehren. Ich fühlte mich innerlich leer und allein-gelassen.

Als Achtjähriger mit seinem kleinen Bruder Paul und seiner Schweizer Tante aus Beggingen, Schaffhausen.

Ein Gefühl von Familienliebe und Geborgenheit spürte ich beim Besuch bei unseren älteren Schweizer Verwandten, meine Schweizer Tanten waren ein beglückendes Bindeglied zur Schweiz. Ich erinnere mich, dass ich sie als Kind vor dem Einschlafen bis weit in die Nacht hinein auf Schweizerdeutsch Geschichten erzählen hörte. Sie redeten von einem weit entfernten Land, über das frühere Bauernleben dort und über zahme Hasen, die sich in der Scheune tummelten; über die heimatliche Geschichte auch, das Alltagsleben und über die schweizerische Verbundenheit mit der Neuen Welt. Und die Grosseltern sagten «Buebe» zu uns. Als Kind war mir nicht bewusst, wie unglaublich wichtig der Schweizer Hintergrund einmal für mich sein würde.

Vater verdiente als Handsetzer in einer Buchdruckerei mehr schlecht als recht und kam als Witwer mit uns Buben und der ganzen Situation nicht zurecht. Schlechtmachen will ich ihn nicht. Er wusste es nicht besser. Er hatte seine eigene Mutter schon mit vier Jahren verloren und fühlte sich unsicher und überfordert mit der Erziehung seiner beiden Söhne. Wenn mein Bruder und ich herumtollten und es laut zu und her ging, schimpfte er mit mir, dem Älteren, ich sei ein schlechter Mensch. Und ich glaubte ihm. Das hat tiefe Narben hinterlassen.

Gute Stunden mit Vater hatten Paul und ich im schweizerischen Schützenverein in Columbus. An diesen Treffen und bei den gelegentlichen Tanzanlässen mit reichen Essgelagen an langen Tischen fühlte ich mich wohl. Es gab Gebäck und Süsses für uns Kinder. Und ich hab den Bierduft und die klebrigen Holztische, an denen gejasst wurde, in guter Erinnerung.

Ansatzweise Unterstützung erhielt ich auch in der evangelischreformierten Kirche und bei den Pfadfindern. Da wurde ich ernst genommen, konnte mich beweisen und mit den anderen Buben um Auszeichnungen kämpfen. Vor allem aber bekam ich dort Anerkennung. Auch die Schule wurde für mich eine wunderbare Möglichkeit, aus dem tristen Zuhause auszubrechen. Ich erinnere mich an eine Lehrerin, die mir als etwa Zehnjährigem sagte: «Don, du hast ein schönes Lächeln.» Wie war ich glücklich! So etwas Persönliches hatte bis dahin nie jemand zu mir gesagt.

Es hätte viel schiefgehen können damals. Ich war ein unsicherer, scheuer und introvertierter Bub und hätte leicht auf die schiefe Bahn geraten, verbittert und sogar gewalttätig werden können. Um etwas Geld zu verdienen, trug ich als Jugendlicher in aller Frühe auf drei Routen Zeitungen aus und züchtete Kaninchen, die ich an Ausstellungen zeigte und entweder als Zuchttiere oder als Hasenpfeffer verkaufte. An Ostern, Muttertag und Weihnachten trug ich Blumen aus für 25 Cents pro Strauss überall in Columbus.

Als ich vierzehn Jahre alt war, fragte ich mich: Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Austauschen konnte ich mich mit niemandem, und ich nahm an, ich hätte meine Lebensprobleme alleine zu bewältigen. Mein Bruder nahm die Dinge eher, wie sie waren. Ich wusste, es wäre ein Leichtes, über mein Schicksal zu klagen. Aber was würde es ändern? Als Schüler lag ich in der Klasse etwas über dem Durchschnitt. Ein besonders auffälliger Junge war ich nie, weil ich scheu und zurückgezogen blieb. Wer weiss, vielleicht erbte ich von meinen Schweizer Vorfahren dennoch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein. Und ich war irgendwie neugierig aufs Leben und wusste instinktiv: Das Leben muss mehr sein und Grösseres bieten! Ich wollte Lernen und Neues erfahren.

Vater fühlte sich anfänglich durch meinen Lerneifer bedroht. «Reicht es nicht, wenn du Drucker wirst wie ich? Warum willst du denn studieren?» Mein Unbehagen und meine Angst vor Vaters Wutausbrüchen war gross, und da ich damals mager war, reizte mich sein beständiger Druck, mich zum Essen zu zwingen, zum Äussersten. Eines Abends beim Essen, als er mich wieder einmal bedrängte, nahm ich einen Stuhl in die Hand und schwang ihn über seinem Kopf. Vater verklagte mich umgehend beim Jugendgericht. Und das Erstaunliche geschah: Der Bewährungshelfer redete ruhig und respektvoll mit mir. Er riet mir, von daheim wegzuziehen und eine höhere Schule zu besuchen.

Er fragte mich tatsächlich: «Was möchtest du jetzt tun?» So etwas war ich noch nie gefragt worden. Dass es etwas wie ein Ich gab, von dem aus man antworten konnte, war mir völlig fremd. War das ein Erlebnis! Es brach damals Erstaunliches in mir auf. Erst später wurde mir bewusst, dass dies der erste Mensch in meinem Leben gewesen war, der mir zugehört hatte und mich ernst nahm. Und alles, was in den Jahren vorher geschehen war, wurde für mich bedeutungslos. Es lag nun an mir, meine Zukunft zu gestalten.

Nach dem Abschluss an der High School im Südosten von Columbus, 1949, immatrikulierte ich mich an der Ohio State University. Ich war glücklich. Während einer Routineuntersuchung stellte man fest, dass ich infolge von Tuberkulose weisse Zellen in meinem Urin hatte. Der Entscheid war bald gefallen: Mir musste eine Niere entfernt werden.

Im Jahre 1952 entschied ich mich, Psychologie zu studieren. Das Gebiet rund um das menschliche Innenleben zog mich magisch an; diese Studienwahl hatte sicher auch einiges mit meiner eigenen Lebensgeschichte zu tun. In Amerika gab es damals noch kaum Psychologen, und als Forschungsgebiet war es wenig bekannt. Ich erhielt ein Stipendium und eine Einladung an die Universität von Chicago. Noch nie hatte jemand aus unserer Familie ein College besucht, geschweige denn an einer Universität studiert. Jeder universitäre Kurs war spannend, oft auch beängstigend, aber immer faszinierend. Ich studierte klinische Psychologie – erfuhr unendlich viel über unser Handeln, Denken, Fühlen und Begreifen. Für mich war alles äusserst interessant. Psychologie war kein populäres Studium. Aber es kümmerte mich wenig, wenn es etwa hiess: «Verrückt, dass er so etwas studiert!»

Ich durchlief während meines Studium natürlich auch selber eine Therapie, was mir viel Klarheit und Versöhnung mit meinem eigenen Leben gab. Eine Metapher besagt: «Man kann eine Pflanze nicht wachsen machen. Aber man kann Bedingungen schaffen, die sie wachsen lassen – guter Boden, Wärme, Licht, Sonnenlicht.» So lernt man, so strebt man danach, die Bedingungen für mögliches Wachsen zu schaffen. Es geht auch im psychotherapeutischen Prozess darum, für Klienten gute Bedingungen zu schaffen. Die Person selbst muss den Weg gehen, man kann sie nicht dazu zwingen. Jeder Mensch ist einzigartig und hat das Recht auf seinen eigenen Weg. In meiner Tätigkeit war es entscheidend, genau hinzuhören, wonach meine Klienten strebten. Ich nenne mein Gegenüber Klient, nicht Patient. Patient tönt zu passiv, zu hierarchisch. Ich finde, der Austausch muss auf gleicher Ebene stattfinden. 1959 schloss ich mit dem Doktorat ab. Und mein Beruf wurde zu meiner Berufung.

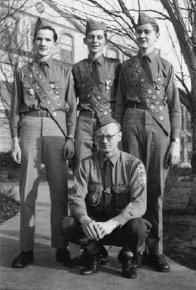

Als Achtzehnjähriger in der Pfadfinderbewegung (Mitte hinten).

An der Universität in Chicago lernte ich Carl Rogers kennen, den weltberühmten Psychologen und Begründer der Humanistischen Psychologie. Ich spürte, seine und meine Denkweise waren sehr ähnlich; ich hatte das Gefühl, einen verwandten Geist gefunden zu haben. Obwohl er war 29 Jahre älter war als ich, arbeiteten wir viel zusammen und wurden gute Freunde. Er lud mich später ein, mit ihm an die Universität Wisconsin zu ziehen und dort weiter zu forschen. Ich entschied mich dann aber, meinen eigenen Weg zu gehen, und nahm einen Ruf hierher an die Denison University in Granville, Ohio, an, in der Doppelfunktion als Fakultätsmitglied und Direktor des Psychologischen Diensts. Rogers war damals sehr einflussreich, und er verhalf mir zu meiner beruflichen Position. Er war zeitlebens mein Mentor und Kollege, und er nominierte mich später sogar für die Akademie der amerikanischen Psychotherapeuten.

Und die Liebe meines Lebens wurde auf Umwegen meine Frau. Marilyn, die Tochter eines Arztes aus Columbus, lernte ich in einer Tanzschule kennen. Sie war vierzehn und ich achtzehn Jahre alt. Wir gingen miteinander aus, dann aber trennten sich unsere Wege. Sie hatte sich später mit einem anderen verlobt. Ihre Mutter war es, die uns nach sieben Jahren wieder zusammenbrachte. Sie ahnte, schwerkrank, wie sie war, dass wir einfach zusammengehörten. Neun Tage nach unserer Hochzeit starb sie an ihrer Krebskrankheit. Marilyn und ich waren seelenverwandt, und ich liebte sie innig. Nach fünf Jahren adoptierten wir zwei Kinder; Barbara kam zu uns, als sie sieben Tage, und Stephen, als er sieben Monate alt war. Und dreieinhalb Jahre später kam Jeffrey zur Welt. Barbara hat einen Master in Pädagogik und arbeitet als Lehrerin für behinderte Kinder, Stephen ist Finanzvorstand in einer internationalen Unternehmung und Jeffrey hat einen Master in Organisationsentwicklung und ist Vizepräsident in einer internationalen Werbeagentur.