- -

- 100%

- +

Nach Abschluss meiner Studien zogen Marilyn und ich hierher nach Granville Ohio. Es ist ein wundervoller Ort zum Leben und Arbeiten und etwa dreiviertel Stunden von Columbus entfernt. Neben meiner Universitätstätigkeit eröffnete ich eine Privatpraxis und war Berater an der Mental Health Klinik des Bezirks. Ich hatte Glück in meinem Beruf. Ich war einfach zur rechten Zeit am rechten Ort. An der Denison-Universität, einer Schule, die Leute von weither anzieht und an der Studierende aus mehr als zwanzig Nationen immatrikuliert waren, konnte ich experimentieren und kreativ lehren. Anstatt die üblichen Vorlesungen zu halten, bei der die Studierenden im hinteren Teil des Raums schlafen, arrangierte ich die Sitze im Raum kreisförmig. Das war damals völlig unorthodox. «Veranstaltest du eine Séance, eine spiritistische Sitzung?», wurde ich belächelt. Mir war einfach wichtig, so zu lehren, wie ich es für richtig hielt und wie es für die Studierenden attraktiv war. Ich darf sagen, für meine Kurse gab es oft Wartelisten; der am meisten nachgefragte war jener über die «Theorien der Persönlichkeit». Darin zeigte ich die verschiedenen Wege auf, wie Jung und Freud und all die anderen europäischen Psychiater und Psychologen arbeiteten und forschten. Ich arrangierte mit den Studierenden auch Studienreisen und viele Diskussionen, teils sehr persönliche. Mir war wichtig, dass diese jungen Leute lernten, selber zu denken und Fragestellungen schöpferisch anzugehen, statt nur auswendig zu lernen. Da die Psychologie als Universitätsfach damals in Amerika noch in den Kinderschuhen steckte, war viel Entwicklungspotenzial für mich vorhanden, was mich sehr beglückte. Einer meiner Kurse befasste sich mit kulturübergreifender Psychologie; ich legte den Studierenden die unbewusst wirksamen kulturellen Einflüsse auf das menschliche Tun dar. Die erste Lehrveranstaltung, die ich 1973 anbot, stand unter dem Titel «Encounters with Switzerland». Wen wunderts!

Im Jahre 1976 kauften meine Frau und ich eine fünfundzwanzig Hektar grosse Farm ausserhalb der Stadt, auf der eine aus Zedernholz gebaute Blockhütte stand. Wir bauten sie als Sonnenenergie-Haus mit nach Süden gerichteten Fenstern um und nutzten das Grundwasser für die Wärmegewinnung. Bald galten wir mit unserem Projekt weit herum als Beispiel für alternative Energiebauweise – damals ein Novum in Amerika. Für uns war es immer wichtig, in der Natur draussen zu sein. Unsere Kinder wuchsen im Grünen auf, inmitten von Vieh, Schafen und Hühnern, die wir selber aufzogen und pflegten. Das Leben auf dem Land war ein herrlicher Kontrast zu meiner akademischen Tätigkeit an der Universität. Meine Frau war eine so wunderbare Partnerin und im sozialen Umgang viel spontaner als ich. Sie lud Menschen ein, liebte es, Gäste auf unserer Farm zu bewirten.

Als wir aufs Land zogen, absolvierte Marilyn an der Ohio State University das Masterprogramm in Psychiatrischer Pflege. Und sie wurde wenig später mit dem Aufbau einer Krankenschwesternschule am Central Ohio Technical Collage beauftragt. Sie stieg in die Schulleitung auf und wurde Dekanin der akademischen Abteilung. Bis bei ihr 1990 Brustkrebs diagnostiziert wurde. In den nächsten fünf Jahren kämpften wir alle um ihr Leben. Es war traumatisch. Ich liess mich frühpensionieren, um mehr Zeit mit ihr verbringen zu können. Ihr Tod, 1995, war unglaublich hart für mich – ich glaubte, nicht mehr weiterleben zu können. Marilyn vermisse ich heute noch genauso stark wie vor siebzehn Jahren. Sie wollte unbedingt, dass ich gut weiterlebe. Und ich musste mit meinem Schicksal irgendwie fertig werden.

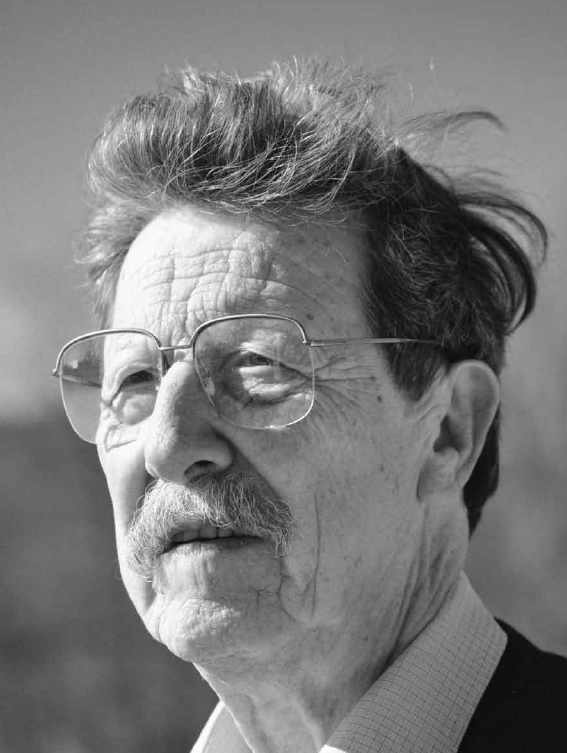

Mit 41 Jahren auf seinem 28-Tage Marsch durch die Schweiz – von Montreux nach Sargans.

Es ist schon so, ab und zu fühle ich mich einsam im Haus hier am Waldrand, das ich mir später kaufte. Glücklicherweise habe ich meine Familie, Freunde, Bücher, diverse Forschungs- und Schreibprojekte, meine Begeisterung an langen Wanderungen und meine Leidenschaft für die Schweiz.

Ja, die Liebe zum Land meiner Vorfahren ist ungebrochen. Meine erste Reise dorthin konnte ich mir erst leisten, als ich dreissig Jahre alt war. Ich wollte alles sehen. Ich erinnere mich an die unglaubliche Schönheit, jede Strassenecke brachte neue Entdeckungen, jeder Wanderweg eine neue Szenerie. Durch all jene Dörfer und Landschaften wollte ich wandern, von denen ich gehört oder die ich auf Bildern gesehen hatte. Später kam oft auch meine Familie mit. Um die Welt meiner Familie aber wirklich hautnah kennenzulernen, wanderte ich 1972 allein quer durch die Schweiz. Mein Freund Hugo Lüscher aus dem Kanton Aargau half mir mit topografischen Karten, die Route zu planen. Nach sechsmonatigem Training begann ich mein Abenteuer in Montreux und erreichte nach 13 Bergpässen und 26 Wandertagen Sargans, an der Schweizer Grenze zu Liechtenstein. Diese Wanderung wurde zu einer einmaligen Pilgerreise für mich.

Mehr aus Spass habe ich vor ein paar Jahren die Umrisse der Schweiz auf eine US-Landkarte gelegt. Dieses Fleckchen Land ist verschwindend auf unserem Kontinent, aber die Leistungen der Schweizer hier sind gross, die Geschichte der Einwanderer aus der Schweiz ist eine unglaubliche. Ich bin seit über fünfundzwanzig Jahren Mitglied und jetzt auch Treuhänder der Columbus Swiss Home Association. Und auch die Sammlung alter Dokumente, Fotografien und Protokolle von Schweizer Einwanderern, oft in schlechtem Zustand, liegt mir am Herzen, deren Übersetzung und Sicherstellung. Ich habe mit recht vielen Schweizern, die in Amerika leben, Kontakt, nicht zuletzt durch mein Engagement bei der Swiss American Historical Society. Und obwohl ich anfänglich aus verschiedensten Kreisen ziemlich Gegenwind hatte und viele skeptisch reagierten, war ich von der Idee eines Swiss Center of North America, eines Dokumentations- und Informationszentrums für die Schweiz in Amerika, überzeugt. Ich engagierte mich für dessen Errichtung und Finanzierung. Diese Institution ist mittlerweile in New Glarus, der wohl authentischsten Schweizer Gemeinde in den USA, eingerichtet. Es ist wichtig, dass die Dokumente der Auswanderer aller Epochen an einem Ort gesichert und archiviert werden. Meine persönliche Bibliothek, die inzwischen etwa viertausend Schweizer Bücher und siebzehntausend Schweizer Postkarten umfasst, werde ich dem Swiss Center of North America schenken.

Ich kann es nicht leugnen, dass ich mich schweizerischer fühle als mancher Schweizer, der in den USA lebt. Ich bin Amerikaner, aber der Reiz ist für mich gross, einmal für längere Zeit dort leben zu dürfen, wo meine Vorfahren herkommen – etwa auf dem abgelegenen Hof «Schürgut», das meinen Vielfach-Ur-Ur-Ur-Ur-Grosseltern Christina Griessen und Hans Tritten Mitte des 17. Jahrhunderts gehörte.

Heinz Bachmann, 1933

Von Neuhausen am Rheinfall nach Comus, Maryland

«AMERIKA WAR DAMALS FÜR VIELE SCHWEIZER EIN TRAUM.»

Auswandern wollte er eigentlich nicht, und doch lebt Heinz Bachmann seit fast fünfzig Jahren in den USA. Von seinem Wohnzimmer in Comus blickt er auf den Sugarloaf. Schon Christoph von Graffenried, der Schweizer Amerika-Pionier und Gründer von New Berne, zog 1712 auf seinem Rückweg nordwärts durch diesen Landstrich im Montgomery County, Maryland, und beschrieb den Berg in seinen Memoiren. Heinz Bachmann und seine Frau Ilse leben hier auf ihrer Farm, vierzig Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Washington D. C. Das nächste Einkaufszentrum, und damit Zivilisation und Zahnarzt, sind zwanzig Autofahrminuten entfernt.

Auswandern war für mich eigentlich nie ein Thema. Die Weltbank war es, die mich nach Amerika führte. Wir zogen vor 46 Jahren mit der Absicht nach Washington, drei, vier Jahre zu bleiben, um praktische Erfahrung zu sammeln. Wir kamen nicht als Auswanderer, sondern mit internationalem Beamtenstatus und UNO-Pass.

Über Amerika hatte ich daheim als Kind gehört; nicht viel zwar, aber auf den Fotos sahen meine Eltern als Paar in New York sehr glücklich aus: Vater wollte nach seinem Ökonomiestudium in Oxford in die USA; im Juli 1922 reiste er mit dem Schiff nach New York, landete in Ellis Island und fuhr mit dem Zug nach Connecticut weiter. Damals war es für einen Mann einfach, auszuwandern; Mutter folgte ihm im Januar 1923 nach. Vater hatte sie während der Schulzeit an der Kantonsschule in Frauenfeld kennengelernt. Sie gehörte zu den ersten Mädchen, die in Frauenfeld die Matura gemacht hatten. Eigentlich wollte sie Medizin studieren. Aber als Kind einer Scheidungsfamilie mit strenger Stiefmutter wurde ihr das verwehrt. Stattdessen folgte sie ihrer grossen Jugendliebe nach New York, wurde aber auf Ellis Island unerwartet gestoppt. Es hiess, eine kaum zwanzigjährige, alleinstehende Frau dürfe nicht ohne männliche Begleitung einreisen. Eine Heirat war für sie der einzige Ausweg, amerikanischen Boden zu betreten. Mein Vater holte seine Braut am Hafen ab und schon am 18. Januar 1923 heirateten die beiden in New York. Obwohl anders geplant, blieben sie nicht lange in den USA. Aus der Schweiz kam nach wenigen Monaten die Depesche, Grossvater Bachmann, der Unternehmer in Frauenfeld, sei schwer krank. Grossmutter hatte Panik und wollte, dass ihr Ältester sofort heimkehre. Meine Eltern hatten wenig Lust, ihre Koffer schon wieder zu packen und das faszinierende Land Amerika zu verlassen. Sie nahmen das langsamstmögliche Schiff nach Europa, fuhren durchs ganze Mittelmeer runter bis nach Konstantinopel und kehrten schliesslich über den Balkan in die Schweiz zurück. Im Sommer 1924 waren sie retour, und Grossvater starb kurz darauf. Dass meine Eltern unter anderen Umständen definitiv in den USA geblieben wären, glaube ich allerdings nicht. Vater wollte als Nationalökonom Auslanderfahrungen sammeln – und Amerika bot ihm diese Chance.

Vater bekam bald nach seiner Rückkehr den Posten als Leiter des Sekretariats der Generaldirektion bei der AIAG, einer international tätigen Aluminiumfabrik in Neuhausen am Rheinfall, angeboten. Neuhausen wurde fixer Standort des jungen Paares für fast dreissig Jahre, und die beiden liebäugelten nie mehr mit einer Auswanderung.

Ich bin der mittlere von drei Buben in unserer Familie und wurde am 16. März 1933 geboren. Vor mir kam der Hans, 1929, und nach mir der Ruedi, 1936. Hans verstarb 2010, und Ruedi ist schon lange tot. Er war Psychiater, Oberarzt am Burghölzli in Zürich, und hat sich das Leben genommen. Warum, haben wir nie genau erfahren. Es ist schlimm und belastet mich heute noch. Er hatte doch keinen Grund, sich umzubringen, soweit ich es verstehe. Er hinterliess eine Frau und zwei kleine Töchter. Schrecklich!

Ich bin in eine gutbürgerliche Familie hineingewachsen, in ein gebildetes Milieu. Wir wohnten in Neuhausen über dem Rheinfall in einem Haus mit Garten; wir sahen hinüber zum deutschen Zollhaus und bei Föhnwetter bis in die Berner Alpen. Mutter hatte immer ein Dienstmädchen aus der deutschen Nachbarschaft, ausser im Krieg. Vater war ein weitsichtiger Unternehmer. Schon in den Dreissigerjahren hat er am Untersee einem Bauern ein Stück Land direkt am See abgekauft und darauf ein kleines Wochenendhaus gebaut; dort verlebten wir als Kinder viele glückliche Sommer. Damals ging noch kein Schweizer an den Untersee in die Ferien. Das Häuschen – zwischen Mammern und Steckborn unterhalb von Glarisegg gelegen – wurde innert kurzer Zeit zweimal von einem Pyromanen angezündet; Vater baute es wieder auf. Noch heute ist das Seehaus am Untersee unser Refugium, wenn wir heimkommen in die Schweiz.

Vater hat bei der AIAG Karriere gemacht, zuletzt als Generalsekretär des Internationalen Aluminiumkartells. Er reiste in den Jahren vor dem Krieg oft nach Paris, London und Berlin. Und er erfuhr auf seinen Europareisen, wie heikel die politische Situation war; schon früh war er davon überzeugt, dass ein Krieg unvermeidbar sei. Er erzählte uns, dass er einmal im Zug in einem Schlafwagenabteil von Berlin nach Stuttgart mit einem hohen SS-Offizier gereist sei, und der habe ihm unglaubliche Dinge erzählt. Vater war eine Zeitlang selber extrem rechts. In Schaffhausen waren viele nazifreundlich, «Fröntler», wie man sagte. Aber als es dann um den Anschluss von Österreich ging, kippten viele der Schweizer Nationalisten, Vater auch.

Heinz als begeisterter Reiter.

Im rechtsrheinischen Schaffhausen, so fand mein Vater, seien wir als Familie wegen eines drohenden Kriegs exponiert. Es wäre gut, wenn er ein Bauerngut im Innern des Landes hätte. Im Falle eines Falles könnten wir dort leben und uns selber versorgen. Er reiste in der ganzen Ostschweiz herum auf der Suche nach einem geeigneten Bauernhof. Am Rande von Richterswil am Zürichsee kaufte er sich schliesslich im Sommer 1939 einen Hof mit Umschwung. Heute steht der mitten im Dorf. Wir probieren seit Jahren, das Land zu überbauen – das ist sehr schwierig und stösst auf massiven Widerstand aus der Nachbarschaft; Richterswil ist mittlerweile ein Vorort von Zürich und das Land ist sehr begehrt.

Vater kaufte sich übrigens schon Ende der Zwanzigerjahre ein Auto, ein kleines französisches Cabriolet. Das war zwar vor meiner Zeit, aber Mutter erzählte uns Kindern, wie sie jeweils Angst hatte beim Bergauffahren. Die dem Auto nachrennenden und kläffenden Hunde seien meist schneller gewesen als Vaters offenes Cabrio!

An den Kriegsbeginn erinnere ich mich nicht mehr. Ich kam kurz vorher, im Frühling 1939, in den Kindergarten. Unser Richterswiler Bauernhof war verpachtet; glücklicherweise durften wir dort ein paar alte Birnbäume fällen, um Holzvorrat für die kalten Kriegswinter zu haben. Zu essen hatten wir auch während der Rationierung immer genug, aber gefroren haben wir viel. Im Winter nahm ich meine Kleider immer mit ins Bett und zog mich morgens unter der Decke an. Die Kälte ist für mich die stärkste Erinnerung an den Krieg, nebst unserem Garten mit den vielen Kartoffeln. Den «Wahlenplan» – den Eigenanbau von Gemüse und Kartoffeln – hat meine Mutter streng befolgt.

Im Frühling 1940 kam ich in die Schule, und damit begannen die Probleme. Die Lehrerin der ersten beiden Schuljahre war zwar noch wunderbar. Aber mit dem dritten Schuljahr kam ein Lehrer, den ich nicht mochte. Er mich auch nicht.

Glücklicherweise konnte ich in der Freizeit Sport treiben; die Ski- und Schlittelbahn führte im Winter direkt an unserem Haus vorbei und im Sommer spielte ich Tennis und ruderte im Schaffhauser Ruderclub. Geprägt hat mich als Kind auch der jüngste Bruder meines Vaters, Onkel Willi. Er war der Psychiater in St. Gallen, damals der einzige in der Stadt. Er betreute viele italienische Einwanderer, besonders deren Frauen, die mit der Schweizer Mentalität oft erhebliche Mühe hatten. Onkel Willi, der Junggeselle, testete beim Jassen, wie weit seine Neffen geistig entwickelt waren; später lehrte er uns auch Bridge spielen.

Dass ich die Kantonsschule zu absolvieren hatte, stand für meinen Vater ausser Frage. Die Drohung «wenn du in der Schule nicht gut tust, musst du eine Banklehre machen», musste ich oft hören. Eine Lehre zu absolvieren, das wäre für mich eine Strafe gewesen. Vom Schulischen her gesehen waren die «Kanti-Jahre» eine Qual. Ich war Minimalist und tat nur das Allernötigste. Die sprachlichen Fächer waren grässlich, Latein und Französisch eine Katastrophe. Mehr schlecht als recht stand ich die fünfeinhalb Jahre durch; Mathe, Geschichte und Geografie liebte ich – Englisch probierte ich nicht mal aus. Aber ich hatte das Glück, in einer kleinen Klasse mit einem starken «esprit de corps» zu sein, wo jeder jedem half. So habe ich diese Jahre trotz allem in guter Erinnerung.

Ein lautes Helikoptergeräusch unterbricht das Interview.

Das könnte der Präsidenten-Heli sein – Präsident Barack Obama und seine Familie nutzen auf Camp David, eine halbe Autostunde von hier entfernt, oft das präsidiale Wochenendhaus. Ursprünglich wollte die Administration das Präsidentenhaus auf dem Sugarloaf bauen. Gemäss Überlieferung gehörte der Berg aber seinerzeit einem Republikaner, und der weigerte sich, diesen der damals demokratischen Regierung zu verkaufen. Gut so! Es wäre ja schade um diesen Berg – den höchsten im Montgomery County. Der Gipfel des Sugarloaf liegt mit vierhundert Metern über Meer gleich hoch wie unser Wochenendhaus am Untersee. Auf den Berg jogge ich übrigens oft; im Herbst, wenn sich das Laub rot färbt, ists am schönsten. Joggen ist für mich sehr erholsam. Dabei kann ich über eine Menge Dinge nachdenken. Ich mag das, und beim Tennis ist das nicht möglich. Dass ich Langstreckenläufer wurde, hat auch mit familiärem Druck zu tun – alle bei uns zu Hause laufen, meine Frau, unsere drei Kinder. Wie hätte ich mich da drücken können? Es kam sogar so weit, dass ich drei Halbmarathons lief, und in Washington wars üblich, über Mittag durch die prächtigen Parks zu rennen.

Ja, aber wo sind wir stehengeblieben: Ach ja, bei der «Kantizeit», der nicht eben ruhmreichen. Ein Lichtblick war während jener Zeit meine Mitgliedschaft in der Kantonsschulverbindung Munot – einer abstinenten Studentenverbindung. Alkoholtrinken hat mir nie etwas bedeutet.

Und dann war da ja auch Ilse. Ich lernte sie mit sechzehn Jahren kennen, auf unserer Konfirmationsreise ins Liechtensteinische. Die Konfirmation selbst war für mich eher unwichtig; Vater war Atheist, aber meine Mutter fand, die Konfirmation gehöre einfach dazu. Basta!

Ich hab mich offenbar auf jener Reise ziemlich schlecht aufgeführt. Mein Freund Hansli Gubler und ich sassen hinter Ilse und ihrer Freundin Dorli Günter im Bus; und ich muss Ilse scherzeshalber immer wieder an den Haaren gezogen haben. Ich glaube, um mich wichtig zu machen. Jedenfalls fiel ich ihr auf, und irgendwie hats dann gefunkt an jenem Tag. Auf jeden Fall gingen wir bald zusammen an die Anlässe der Jungen Kirche, und ich lud sie an die «Besenabende» der Studentenverbindung ein. Bald war für mich klar – Mausi, meine Couleurdame, ist die Richtige: Ilse Langhans, die mit ihrer Schweizer Mutter, deren Mann und Ilses Vater an der Ostfront fiel, kurz vor Kriegsende aus Ostpreussen nach Mecklenburg geflüchtet war und ein Jahr später via das zerbombte Berlin völlig mittellos in die Schweiz einreisen konnte.

Am Bodensee.

Es hat sich einfach so ergeben mit Ilse. Anders kann ich es nicht sagen. Im Herbst 1953 beschlossen wir, uns zu trennen und organisierten eine kleine Abschiedsparty. Ein halbes Jahr später trafen wir uns zufällig auf der Strasse wieder und waren beide unendlich glücklich – und seither hat sich daran nichts geändert.

Im September 1952 hab ich die Matura geschafft – «tout just» allerdings. Studieren wollte ich nicht gleich, lieber arbeiten. Das Praktikumsjahr, in dem ich in der VOLG-Zentrale in Winterthur Kartoffeln verkaufte und die Bilanzen der verschiedenen landwirtschaftlichen Genossenschaften korrigieren musste, ist unvergesslich. Dort lernte ich, dass auch eine Differenz von nur zwei Rappen zwischen Soll und Haben nicht akzeptabel ist; eine Bilanz muss aufgehen, in jedem Fall.

Die Schweizer Armee wollte mich bei der Aushebung 1952 nicht, obwohl ich sportlich und gut trainiert war. Die Relation zwischen Brustumfang und Grösse stimmte nicht. Sie sagten, mein Brustumfang sei zu klein; ich behauptete dagegen, ich sei einfach zu lang. Dabei wäre ich so gerne Offizier geworden wie mein älterer Bruder; der hat mir imponiert. Und überdies wäre damals eine Offizierslaufbahn für Karriere und Beziehungen von Vorteil gewesen.

Beim Weitsprung.

Nach meinem VOLG-Jahr entschied Vater, ich solle mein Studium in Genf aufnehmen, um meine miserablen Französischkenntnisse aufzubessern. So begann ich, Science Economique zu studieren. Nie hätte ich gedacht, dass es mir in der Westschweiz so gut gefallen würde. Mein erster Abend am Genfersee war allerdings eher blamabel. Über Beaudelaire hätte ich wunderbar diskutieren können, aber ein Nachtessen mit Suppe, Rösti und Bratwurst auf Französisch bestellen, konnte ich kaum.

Dass ich mich im Oktober 1954 dann an der Handelshochschule St. Gallen einschrieb, lag fast auf der Hand. Mein Vater war unterdessen Professor für Angewandte Volkswirtschaftslehre an der HSG geworden und die Familie lebte bereits seit einem Jahr in der Ostschweiz. Onkel Willi half wacker mit, dass sich meine Eltern bald inmitten des gesellschaftlichen Zentrums der Stadt bewegten.

Im Frühling 1956 erhielt mein Vater ein Sabbatjahr, und die UNO erteilte ihm einen Beratungsauftrag auf den Philippinen. Unsere Familie fand, Vater könne man nicht alleine nach Asien fahren lassen, und so ging ich mit. Knappe zwei Monate vor der Abreise erfuhr ich von diesem Abenteuer. Ich sprach kein Wort Englisch und musste in aller Eile ein paar Privatstunden nehmen. Mit dem Flugticket, mit dem man damals noch x Umwege einbauen konnte, reiste ich über München,Athen, Kairo, Bangkok und Hongkong – wo ich billige Tropenkleider erstand – nach Manila. Es war wunderbar dort, Englisch lernte ich in kürzester Zeit und daneben noch Spanisch, ostasiatische Geschichte und Entwicklungsökonomie. Vater und ich mieteten eine Wohnung, und mein jüngerer Bruder Ruedi und Mutter stiessen nach einem halben Jahr zu uns. Die Entwicklungsprobleme interessierten mich sehr, und wir reisten viel herum. Auf den Philippinen fand ich sogar mein Doktorandenthema «Die Zollpolitik der Industriestaaten als Hindernis für die Entwicklung unterentwickelter Länder». Ein Jahr später, im April 1958 schloss ich meine Studien in St. Gallen mit dem Lizenziat ab, und im Oktober heirateten Ilse und ich.

Meine Frau bereitete sich inzwischen an der Juventus-Schule in Zürich neben ihrer Arbeit als Sekretärin bei Georg Fischer in Schaffhausen auf die Matura vor. Doktorieren wollte ich nicht in St. Gallen im Schlepptau meines professoralen Vaters. Es sollte aber an einer deutschsprachigen Universität sein. Die Freie Universität in Berlin wäre mir lieb gewesen; aber Mutter befürchtete, ich würde dann in den Ostsektor reisen und dort stänkern. Sie fand, ich sei zu antikommunistisch eingestellt und in Berlin in Gefahr! So entschied ich mich für Wien, und zwei Jahre lang war es ein «On & Off» mit Reisen in die österreichische Hauptstadt; Ilse und ich wohnten mittlerweile wieder in Neuhausen, und sie schrieb meine 309-seitige Dissertation mit einer einfachen Schreibmaschine und auf Matrizen. Meine wunderbare Ehefrau korrigierte meine vielen Schreibfehler, die vierzig Kopien wurden gebunden, und schliesslich doktorierte ich 1960 in Wien.

Eine Optimierungsstudie der Bäcker und Müller aus der Westschweiz mit dem Ziel, die Konkurrenzsituation mit Migros und Coop besser zu überstehen, war mein erster Job. Die Aufgabe hätte mein Vater übernehmen sollen, aber der war wieder irgendwo auf einer Auslandsmission, und so sprang ich für ihn ein.

Meine erste eigentliche Stelle bekam ich 1961 bei der IBM in Zürich. Wir hatten unterdessen zwei kleine Kinder, Heinz Georg, geboren 1959, und Urs, geboren 1961. Bei IBM war ich unter anderem für die Marktforschung für Kugelkopfschreibmaschinen verantwortlich. IBM war damals schon eine fortschrittliche Unternehmung; «THINK» stand in fetten Lettern auf einem Plakätchen auf jedem unserer Tische. Diese Botschaft hätte Anfang der Sechzigerjahre kaum eine Schweizer Firma den Angestellten als Leitspruch mit auf den Weg gegeben!

Erste Computer kamen im Winter 1961/62 in die Schweiz. Wir begannen uns zu überlegen, was man mit diesen wohl anfangen könnte. Im Rückblick ist das lustig: Primär dachte man nicht an administrative Aufgaben. Wir meinten viel mehr, Computer könnten etwa zur Steuerung der Maschinen in der Glas-, Eisenerz- und Stahlindustrie eingesetzt werden. Mein Job machte mir Spass, aber lieber noch wollte ich zurück in die internationale Entwicklungsarbeit. Das war nicht einfach dazumal, weil ich, ausser meinem Studium in den Philippinen, kaum Erfahrungen mit Entwicklungsproblemen vorweisen konnte.

Ich dachte zu jenem Zeitpunkt, wir in Europa und die Amerikaner hätten unsere Wirtschaftsprobleme voll im Griff; die Probleme der Entwicklungsländer hingegen seien ein offenes Feld. In Europa und Amerika gäbe es nichts Spannendes mehr zu tun – nun seien die Entwicklungsländer interessant. Wie falsch diese Ansicht war, hat sich allerdings bald gezeigt.