- -

- 100%

- +

IBM wollte mich nach Paris ins europäische Headquarter versetzen; aber das kam für mich und meine Familie nicht in Frage. Mit einer Diplomatenlaufbahn liebäugelte ich auch eine kurze Zeit. Als aus dem Departement des Äusseren in Bern die Anfrage kam, ob ich nach Rabat reisen würde, sagte ich sofort zu. Die amerikanische Entwicklungsagentur suchte einen französisch sprechenden Ökonomen aus einem neutralen Land, um ihre Beziehungen zur marokkanischen Verwaltung auszubauen und zu verbessern und hatte «Bern» um Hilfe gebeten. Ilse und ich kauften uns ein Auto. Wir waren eine «old fashioned» Familie, die erst Kinder und dann ein eigenes Auto hatte!

Den Opel-Stationswagen packten wir bis unters Dach mit unserem Hab und Gut und fuhren im März 1962 von St. Gallen nach Rabat. Wir hatten vor, nach ein bis zwei Jahren in die Schweiz zurückzukehren und eventuell dort eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Fünfzig Jahre später sind wir immer noch nicht zurück. Die beiden Buben kamen später mit der Grossmutter im Flugzeug nach. Wir brauchten vier Tage und fuhren durch Spanien, nach Barcelona, dann alles der Küste entlang und mit dem Schiff hinüber nach Marokko – keinen einzigen Kilometer Autobahn. Die anderthalb Jahre in Marokko waren herrlich. Wir reisten viel mit den beiden kleinen Buben und lebten uns schnell ein. Meine Frau liebte es, auf dem Markt auf Arabisch zu handeln; handeln hatte sie im Krieg in Deutschland schon von ihrer Mutter gelernt. Wir hatten ein Haus mit Garten und für die Kinder einen Sandhaufen – ich hatte mein Büro auf der amerikanischen Botschaft und schrieb Wirtschaftsberichte. Für mich war es hochinteressant.

Anschliessend gings für zwei Jahre nach Monrovia für ein Projekt, das von der UNO finanziert und von der Harvard University organisiert war. Unser Team hatte die wirtschaftliche Entwicklung von Liberia zu planen. Die UNO meinte tatsächlich, man könnte das. Was für ein Blödsinn! Unsere Pläne wurden nie umgesetzt; die Verantwortlichen im Staat machten, was sie wollten. Sie hielten sich nie an ihr eigenes, jährliches Budget und noch viel weniger an unseren Vierjahresplan. In Monrovia kam im Juni 1965 unsere Tochter Monika auf die Welt – in einem kleinen Spital, das von spanischen Mönchen geführt wurde. Um die Mittagszeit waren die Padres zwar bei der Siesta, als bei Ilse die Wehen losgingen. Beim dritten Kind waren wir beide glücklicherweise nicht mehr so aufgeregt, und schliesslich ging für Mutter und Kind alles sehr gut; die Kleine wurde kurz nach der Geburt, frisch gewaschen und in eine Decke gehüllt, der Mutter in den Arm gelegt – so was war damals in der Schweiz noch undenkbar.

In Monrovia hatte ich erste Kontakte mit der in Washington beheimateten Weltbank, die schon damals die führende Institution im Bereich der Entwicklungsarbeit war. Ein dort tätiger Schweizer besuchte uns ab und zu in Liberia. Die Institution interessierte mich je länger je mehr. Und als eines Tages gleich zwei Stellenangebote auf meinem Tisch landeten – eines von UNIDO in Genf und eines von der Weltbank in Washington –, entschied ich mich klar für die Weltbank. Erstens reizte mich diese beruflich mehr, und zweitens waren wir noch nie in Amerika gewesen. Nach Genf konnte ich immer noch – später. Amerika war damals für viele Schweizer ein Traum, und überdies gab es in Washington eine sehr gute deutsche Schule für unsere Kinder, die vom Kindergarten bis zur Matura führte.

Von Land und Leuten hatte ich keine Vorstellung. Die Weltbank war es, die mich reizte. Unsere Familien sagten nicht viel zu unserer Entscheidung; Franz Lütolf, Division Chief bei der Weltbank in Washington, war ein Freund und ehemaliger Mitarbeiter meines Vaters.

Ich kam aber nicht einfach zur Weltbank nach Washington, sondern für eine ganz bestimmte Tätigkeit – als Entwicklungsökonom. Und ich blieb dort dreissig Jahre lang – von 1966 bis 1996. Nach 28 Jahren wurde ich pensioniert, aber nur gerade für einen Tag, und arbeitete dann noch zwei Jahre als Berater weiter.

Ich war Ökonom bei der Weltbank und wollte nichts anderes sein. Titel bedeuten mir nichts. Aufsteigen in die Verwaltungsjobs, das wäre nichts für mich gewesen. Das ist etwas für Bürokraten und hat mich nie interessiert. Das Umfeld meiner Tätigkeit bei der Weltbank war ausgesprochen international, sowohl im Hauptquartier in Washington als auch im «Feld». Das war für mich ein Plus, das ich in dieser Art wohl nirgendwo anders gefunden hätte. Viele Freunde und Kollegen aus der ganzen Welt, alles faszinierende, gebildete Leute, viele mit einer interessanten Vergangenheit: ein ehemaliger Finanzminister aus Burkina Faso, ein ehemaliger Mönch aus Thailand, mein langjähriger Chef, Abkömmling einer alteingesessenen und prominenten syrischen Familie, mit dem ich viele Jahre lang eng zusammengearbeitet habe. Aber auch die Kontakte mit den amerikanischen Kollegen und im Verlaufe der Jahre vermehrt auch Kolleginnen waren immer sehr anregend.

Die Weltbank betrachtet sich keineswegs als eine UNO-Institution, trotz einiger weniger administrativer Verbindungen. Es besteht kein Vetorecht der Grossmächte wie im Sicherheitsrat; es hat aber auch nicht jedes Land eine Stimme wie in der UNO-Generalversammlung. Formell ist die Bank eine Aktiengesellschaft, und die sogenannten Mitgliedsländer sind formell Aktionäre, die verschieden viele Aktien besitzen; die grossen Staaten mehr, die kleinen weniger.

Die Weltbank macht es niemandem recht. Zu meiner Zeit war es jedenfalls so. Die Rechte argwöhnte, wir seien eigentlich verkappte Sozialisten, wenn nicht noch Schlimmeres; die Linke behauptete, wir seien Erzkapitalisten ohne jedes Gefühl für die Armen. Die Bank war schon immer für Globalisierung, unter anderem, um damit auch den Entwicklungsländern eine Chance zu geben, auf dem Weltmarkt tätig zu werden, und zwar nicht nur in ihrer angestammten Rolle als Rohstofflieferanten (Thema meiner Dissertation). Wenn ich daran denke, welche Mengen an Obst und Gemüse wir heute im Winter aus Südamerika beziehen, hat sich die Globalisierung für die Entwicklungsländer durchaus gelohnt – nicht zu vergessen Unterwäsche, Hemden und Socken aus Indonesien und Vietnam. Natürlich hat die Globalisierung auch ihre Nachteile und darf nicht übertrieben werden. Aber am Schluss bringt sie zweifellos auch den Entwicklungsländern wesentlich mehr Vor- als Nachteile.

Was die Weltbank im Allgemeinen für Erfolge erzielt hat, ist schwer zu sagen. Ständen die unterentwickelten Länder heute wesentlich schlechter da, wenn es sie nicht gäbe? Wahrscheinlich etwas schlechter, aber nicht viel. Zu den bedeutenden wirtschaftlichen Erfolgsgeschichten seit dem Zweiten Weltkrieg – Japan, Südkorea, Taiwan und seit kurzem China – hat die Bank wenig beigetragen. Die Entwicklungsdynamik muss primär aus dem Lande selbst kommen, und die einheimischen Eliten spielen dabei, oder sollten jedenfalls, eine vitale Rolle. Ohne eine solche lokale Dynamik kann auch die beste Entwicklungshilfe wenig ausrichten – nicht Null, aber wenig.

Die Schweiz, die seit 1992 Weltbank-Mitglied ist, spielt eine limitierte Rolle, aber doch eine, die gespielt sein musste und muss. Viel Geld wird verschleudert, aber das liegt in der Natur der Sache. Wenn alles so einfach wäre, gäbe es schon lange keine Entwicklungsländer mehr. War und ist die schweizerische Entwicklungshilfe besser als andere? Ich habe zwar Gutes gesehen, aber auch ganz anderes. Weil relativ klein – verglichen mit den USA und anderen –, ist unser Land etwas realistischer und überschaubarer und politischem Druck etwas weniger ausgesetzt. Das Bauen von kleinen Brücken in Nepal – seit Jahren ein Paradestück schweizerischer Entwicklungshilfe – ist sicher sinnvoll, wenn diese nachher auch unterhalten werden. Aber wenn die nepalesischen Eliten ihre Kraft und Zeit primär damit vergeuden, sich gegenseitig umzubringen, kann sich das Land trotz aller Brücken nicht wirtschaftlich entwickeln.

Meine Tätigkeit bei der Weltbank sah ich voll im globalen Verständnis. Natürlich kann man sich nie ganz von seinem Ursprung lösen, intellektuell wie gefühlsmässig. Aber es gibt ja keine speziell schweizerische oder amerikanische Art, an Entwicklungsprobleme heranzugehen. Als Schweizer war ich oft etwas weltoffener und flexibler. Im Gegensatz zu vielen Amerikanern sind wir – meistens – nicht felsenfest davon überzeugt, dass unser Heimatland das Beste der Welt ist, und alle anderen es so machen sollten wie wir. Als ich für eine Mission nach Benin insistierte, nur Mitarbeiter mitzunehmen, die genügend Französisch sprachen, erhielt ich die Antwort, die Beninois sollten gefälligst Englisch lernen; zum Glück ein seltener Vorfall, aber doch symptomatisch.

Ansonsten hat sich mein Schweizertum darauf beschränkt, gute Beziehungen mit den Schweizer Botschaften zu pflegen, wo immer ich war in Afrika oder im Nahen Osten. Es gab auf alle Fälle immer ein gutes Mittag- oder Abendessen, viel wichtiger aber, interessante Gespräche mit Schweizer Geschäftsleuten, die in dem Lande beruflich zu tun hatten oder sogar dort lebten und von denen man vieles erfahren konnte, was einem die Regierung nicht erzählt hätte. Es ist unglaublich, wie anders ein Land aussieht, wenn man mit dem Planungsminister spricht oder dem Direktor einer lokalen Kondensmilchfabrik.

Ich lebte meinen Traumjob. Ich habe mich zwar ein paar Mal in der Schweiz um einen Posten beworben, an meiner Alma Mater HSG um die neugeschaffene Professur für Entwicklungspolitik, an der ETH um die Chefposition der neugeschaffenen Abteilung für Entwicklungsfragen und als Direktor bei der DEZA in Bern – jedesmal ohne Erfolg. Wenn ich weg wollte, konnten sie mich bei der Weltbank immer wieder ködern!

Anfang der Siebzigerjahre reisten wir mit einem Trailer nach Kalifornien, in der Meinung, anschliessend in die Schweiz zurückzukehren. Und nun sind wir wieder vierzig Jahre länger hier. Schliesslich wurde ich im Jahre 2002 auch amerikanischer Staatsbürger, meine Frau und die Kinder schon viel früher. Wenn ich aber die Schweizer Staatsbürgerschaft dafür hätte aufgeben müssen, wäre ich wohl kaum Amerikaner geworden.

Ich habe absolut kein Problem, mich gleichzeitig als Schweizer und Amerikaner zu fühlen – nur während der Olympischen Spiele bin ich jeweils total Schweizer!

Die deutsche Schule in Washington war lange Jahre unser familiäres Zentrum und half, dass unsere Kinder auch ein Stück weit schweizerisch blieben. Wir sprachen zu Hause immer strikt Schweizerdeutsch. Meine Familie schimpfte zwar, ich sei das halbe Jahr im Ausland unterwegs. Was natürlich nicht stimmte. Aber ich war viel in Afrika unterwegs und nicht eben viel zu Hause, meine Frau hat die Familie gemanagt. Und dafür bin ich ihr ausserordentlich dankbar. Sie hat es sehr gut gemacht. Wenn ich so und so viele Auslandstage hatte, durfte meine Frau mal wieder mit auf eine Mission.

Wir zogen in all den Jahren auch immer weiter aus Washington raus – immer mehr aufs Land. In Amerika machte ich wenig negative Erfahrungen – in der Schweiz auch nicht. Und wenn ich jetzt so zurückdenke – ich lebte auf vier von fünf Kontinenten.

Zur Schweiz hatte und habe ich aber immer Kontakt. Auf meinen häufigen Dienstreisen nach Afrika und dem Nahen Osten habe ich jedes Jahr ein- bis zweimal für einige Tage Station in der Schweiz gemacht. Und alle zwei Jahre zahlte uns die Weltbank eine Reise in die Schweiz – dann blieben wir für fünf, sechs Wochen, meist im Ferienhäuschen am Untersee.

Und dann war ich ja auch sechs Jahre Präsident der Swiss American Historical Society. «Du musst nicht viel machen, ein-, zweimal im Jahr einen Brief unterschreiben», liess man mich wissen. Weit gefehlt. Es war eine recht aufwendige Aufgabe, aber ein schönes Amt.

Wir sind nicht mit einem Immigrationsvisum nach Amerika eingewandert, sondern als International Civil Servants mit einem Spezialstatus, wie alle Mitarbeitenden von internationalen Organisationen. Die amerikanische Regierung hatte nichts dazu zu sagen. Solange ich für die Weltbank arbeitete, reiste ich mit einem UNO-Pass und wurde überall quasi wie ein Diplomat behandelt.

Meine Frau ist eine passionierte Reiterin; ich komme mit zwei Beinen besser aus. Foxhunting wurde Ilses Leidenschaft; sie hatte immer eigene Vollblutpferde, und als ich nahe der Pensionierung war, fanden wir diesen Platz hier. Wo wir vorher wohnten, wurde alles überbaut, und zum Reiten gab es kaum mehr Platz. Hier im Montgomery County, in Comus, bauten wir unser Haus nach eigenen Plänen, dazu eine Pferderanch mit viel, viel Auslauf.

Jetzt sind wir älter, und das Leben so weit draussen auf dem Land macht uns zusehends Probleme. Poolesville, das nächste Dorf mit viertausend Einwohnern, hat seit Ende Januar keinen Lebensmittelladen mehr; er machte Konkurs. Jetzt müssen wir zwanzig Minuten zu einem Super Giant fahren, um uns mit dem Nötigsten einzudecken. In diesem riesigen Einkaufsladen drehen Ilse und ich fast durch. Das ist nicht nach unserem Geschmack. Früher konnten wir alles an einem Ort finden: Arzt, Apotheke, Zahnarzt, Lebensmittel, und erst noch mit den Leuten plaudern.

Wir reden schon lange davon, in die Schweiz zurückzukehren. Aber unsere Kinder haben in Amerika Wurzeln geschlagen. Das macht es so schwierig, uns zu entscheiden. Der Besitz hier wird zum Problem – die dreissig Hektaren Umschwung, davon reichlich Wald, geben immens viel Arbeit. Ich mähe mit einem Traktor alles Gras selbst. Und wenn einer der mächtigen, alten Bäume umfällt, verarbeite ich ihn mit der elektrischen Säge und der Axt zu Brennholz. Im weitläufigen Haus leben Ilse und ich auf einem Stockwerk – die oberen Zimmer nutzen wir nur, wenn die Kinder und die vier Enkel auf Besuch kommen. Hans Georg ist Ingenieur und Urs Betriebswirtschafter. Beide leben mit ihren Familien in New England – zehn Autostunden von uns weg. Monika ist single und arbeitet als Professorin für Geschichte und Geografie am Prince George’s Community College halbwegs zwischen Washington und Baltimore, zu weit entfernt, um hier zu leben.

Wir leben sehr zurückgezogen. Und offenbar sei das nicht gut für ältere Menschen, liess ich mir sagen. Einsam fühle ich mich nicht, aber etwas isoliert schon.

Was machen wir mit Haus und Grundstück? Wir werden beide bald achtzig Jahre alt. Aber die Brücken hier einfach abzubrechen und zurück in die Schweiz zu ziehen – das macht uns auch etwas Angst. Wir sind seit fünfzig Jahren fort aus der Schweiz. Vielleicht probieren wir es mal so: ein halbes Jahr hier, ein halbes Jahr dort. Ich weiss, dass Ilse nicht in Amerika sterben will; ich auch nicht, obwohl wir unsere Familie hier haben.

Jürg Padrutt, 1936

Von Chur nach Decatur, Illinois

«MIT TOURISTENVISUM EINGEREIST, GELANG ES MIR, EINE FARM ZU KAUFEN.»

Er ist ein «Heimwehbub» gewesen. Nur bei der Nana, der Grossmutter in Maienfeld, hat er es für ein paar Tage fern vom heimischen Bauernhof in Chur ausgehalten. Nun schaut Jürg Padrutt auf mehr als ein halbes Leben in Amerika zurück. Der Ackerbauer hat sich Mitte der Sechzigerjahre mit einer eigenen Farm seinen Lebenstraum erfüllt. Die Auswanderung war ein Abenteuer, aber mit Risikobereitschaft, harter Arbeit und Glück – und dank einer grossen Liebe – wurde für die Padrutts auf der «Saluferfarm» in Decatur, Illinois, Ungeahntes möglich. Das Heimweh gehört längst der Vergangenheit an, aber von sich zu erzählen, ist für den ruhigen und introvertierten Bündner ein Krampf und schwieriger als Traktorfahren. Zum Glück unterstützt ihn Margrit, seine Frau.

«Swiss Banker became American Farmer.» Die grosse Schlagzeile, die 1966 die Titelseite der lokalen Zeitung von Decatur zierte, wirbelte Staub auf. Ich weiss, einer unserer Nachbarn, mit dem wir später gut Freund wurden, spöttelte damals: «Nimmt uns Wunder, wie lange der Swiss Boy das hier macht!» Aber die Farmer in der Gegend merkten bald, dass ich lernwillig war und Einsatz zeigte, dass ich es ernst meinte. Ich bin viel mehr Bauer als Banker. Aber das Handelsdiplom im Sack, samt Praktikum auf der Graubündner Kantonalbank, war damals kein schlechtes Sprungbrett.

Gritli und ich – wir haben es geschafft hier drüben in Amerika. Mit viel Arbeit – hard work. Weil wir zusammengehalten und uns unterstützt haben. Sonst wäre es auf unserer Farm nicht gegangen. Ich foppe Gritli gern, «du warst der beste Knecht, den ich mir vorstellen kann!» Sie ist ein echter Partner, ganz klar. Dabei hatten es sich weder Gritli noch ich vorstellen können, jemals die Bündner Bergwelt, das Daheim in Chur zu verlassen und hier, Tausende von Kilometern entfernt zu leben. Hier, wo alles flach ist, wo es weit und breit keinen Hügel gibt!

Ich wurde am 7. Januar 1936 in Chur als Ältester der Bauernfamilie Padrutt geboren. Mein Bruder Oswald ist zweieinhalb Jahre und meine Schwester Meili neun Jahre jünger als ich. Schon mein Grossvater und später mein Vater betrieben auf dem «Saluferhof» Viehwirtschaft und Ackerbau – sie bauten Weizen, Gerste, Zuckerrüben und Kartoffeln an und pflegten daneben rund zweihundert Kirsch-, Äpfel- und Birnbäume. Mein Vater war ein Viehnarr, ein Viehexperte auch. In unserem Stall standen immer fünfzehn bis zwanzig Kühe und Rinder.

Ich hatte eine glückliche Kindheit, aber wir Jungen mussten auf dem Hof zünftig anpacken, während der Schulzeit und auch in den Ferien. Das machte mir nichts aus. So konnte ich daheim bleiben und musste nicht in die verhasste Ferienkolonie auf die Lenzerheide, wo ich «öppis grusigs» an Heimweh litt. Höchstens auf dem Bauernhof meiner Grossmutter in Maienfeld fühlte ich mich noch wohl. Und am liebsten war ich sowieso draussen auf unseren Feldern. Glücklicherweise drängte mich mein Vater nie, den Bauernbetrieb zu übernehmen. Er kannte meine Abneigung gegen das Vieh. Es ist für mich einfacher, Maissorten statt Kühe voneinander zu unterscheiden. Wenn ich mit dem Vater die Rinder auf die Churer Alpen bei Arosa treiben musste, hatte ich immer das Gefühl, Tiere zu verlieren – auf dem Rastplatz in Tschiertschen etwa, wo viele der Viehtreiber jeweils einen Halt machten. Wenn ich konnte, drückte ich mich vor den zehnstündigen Fussmärschen.

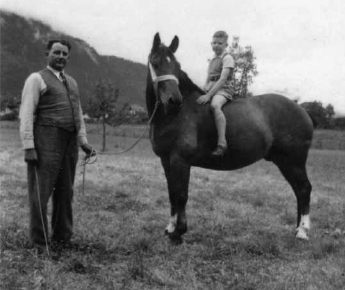

Auf dem Saluferhof in Chur.

Es erstaunt nicht, dass mich die Eltern nach der obligatorischen Schulzeit an die Handelsschule in Chur schickten – Berufspläne hatte ich keine. Und was ich mit dem Handelsdiplom anfangen sollte, wusste ich später auch nicht. Ein Bankenpraktikum war die einfachste Lösung. Meist war ich in den folgenden Jahren abwechslungsweise bei der Graubündner Kantonalbank oder im Militärdienst: Kavallerie-Rekrutenschule und Unteroffiziersschule in Aarau, dann die Offiziersschule in Thun, zwischendurch Abverdienen und WKS. Etliche Diensttage habe ich mit meinen Pferden, den Eidgenossen «Donax», «Curassier» und «Windsor» geleistet!

Mehr und mehr zog es mich aber in die Landwirtschaft. Um mehr Sicherheit im Alltag auf dem Bauernhof zu bekommen, belegte ich zwei Winterkurse an der landwirtschaftlichen Schule in Wülflingen. Eine kluge Entscheidung für meine Zukunft, wie sich bald herausstellen sollte.

Von einem Tag auf den anderen sah meine bisher unbeschwerte Welt völlig anders aus. 1961 starb mein Vater an einem Herzleiden. Er fühlte sich kerngesund und war plötzlich tot. Am Mittagstisch erlitt er einen Herzanfall und starb an dessen Folgen wenige Stunden später im Spital. Für mich gab es von Stund an nichts anderes, als zusammen mit meiner Mutter den Hof weiterzuführen. Mein Bruder Oswald war im Studium zum Tierarzt und meine kleine Schwester Meili besuchte das Gymnasium in Chur.

Mit Vater Georg.

Dass Meilis Highschool-Jahr in Amerika auch mein Leben von Grund auf verändern würde, ahnte 1964 niemand. Ein Austauschjahr in den USA war damals für ein Mädchen aus Chur doch eher ungewöhnlich. Aus Illinois schrieb sie ausführliche Briefe heim und meinte, sie könne sich gut vorstellen, dass es mir auf der Farm ihrer neuen Familie gefallen würde. Sie wusste, dass mich die Viehwirtschaft nicht glücklich machte. Mama und ich besuchten Meili 1965 auf dem Hof der Familie Friends in Warrensburg, Illinois. Meine Begeisterung war riesig, die weiten Felder und die weitgehende Mechanisierung zogen mich völlig in den Bann. Wie eng und kleinräumig kam mir alles vor, als ich drei Wochen später zuhause vor einem Haufen abgesägter Obstbaumäste stand und «Bündeli» machte! Amerika, das war eine faszinierende Welt!

Ob ich nicht für eine Saison rüber kommen wolle, als Schnupperlehrling auf ihre Mais- und Sojabohnenfarm, liessen mich die Friends wissen. Was für ein Angebot! Das liess ich mir nicht zweimal sagen. Mutter hatte inzwischen einen guten Knecht und eine Magd, und ich sagte zu. In kurzer Zeit lernte ich die lokalen Anbaumethoden kennen, passte mich dem Lebensstil der Farmer an und fühlte mich wohl und heimisch.

Ende des Jahres bekam ich unerwartet die Chance, eine Farm, zehn Meilen von den Friends entfernt, zu erwerben. Eine Erbengemeinschaft wollte den 133 Hektar grossen Landwirtschaftsbetrieb verkaufen; er war in schlechtem Zustand, die Felder mit Unkraut überwuchert. Ich sah schnell, wenn ich den Boden richtig bearbeiten würde, liesse sich etwas erreichen. Die Böden sind hier sehr gut und fruchtbar, und ich wusste noch von der Kantonsschulzeit her, dass Illinois im Maisgürtel Amerikas liegt. Als Ausländer, damals nur mit Touristenvisum eingereist, gelang es mir tatsächlich, die Farm im Herbst 1965 zu kaufen. Unglaublich!

Ich spürte, hier in Amerika würde ich mein Leben nach meinem Gusto aufbauen können. Und es war mir klar, ein derart grosses Stück Land hätte ich mir in der Schweiz nie und nimmer leisten können. Die Friends machten ihrem Namen alle Ehre, sie waren wirkliche Freunde. Bei ihnen lernte ich von der Pike auf, worauf ich beim Saatgutkauf zu achten hatte, welche Maissorten früh-, welche mittel- und welche spätwüchsig sind, und wie die Felder zu pflegen waren. Für mich war alles ein grosser Schritt damals. Das merkte ich aber erst später. Meine jugendliche Abenteuerlust und meine Unbekümmertheit waren riesig. Und ich dachte mir, wenn es mir nicht gefällt, so verkaufe ich die Farm eben wieder. Im Herbst, bevor ich heim in die Schweiz flog, ackerte ich mein neues Gelände zum ersten Mal um. Ich hatte kein Vieh zu versorgen, die Felder lagen brach und so konnte ich bis im Frühling für drei Monate in die Schweiz reisen.

Trotz Spass an der Arbeit, trotz meiner grossen Begeisterung für Amerika fühlte ich mich irgendwie einsam. Ein «Gschpane», eine Frau und Partnerin fehlte mir. Und da war ja in der Schweiz noch diese junge Frau, die einen Kilometer von mir entfernt in Chur auf einem Bauernhof aufgewachsen war: Gritli (Margrit) Casal. Sechs Jahre jünger als ich, kannte ich sie seit Kindsbeinen. Unsere Freundschaft begann ursprünglich mit meiner Einladung zu einem Ball des Kantonsschul-Turnvereins und wir gingen anschliessend fünf Jahre lang miteinander aus. Als ich nach Amerika reiste, flog Gritli als Aupair nach England. Unsere Wege trennten sich, wir blieben in Briefkontakt.

Als ich ihr aber eines Tages aus den Staaten schrieb, ich hätte eine Farm gekauft und plante, in Amerika zu bleiben, war das für Gritli ein Schlag. Unsere Freundschaft ging auseinander – Amerika war für Gritli kein Thema. Ein Jahr herrschte absolute Funkstille zwischen uns. Ich erinnere mich gut, dass mir Gritli auswich, als ich an Weihnachten 1965 nach Chur heimkehrte. Sie machte extra einen Umweg, um mir nicht begegnen zu müssen. Gegen Ende der Ferien fuhr ich eines Tages mit dem Traktor in Richtung Masans und sah meine alte Freundin zufälligerweise an der Bushaltestelle warten. Ich sehe sie noch vor mir: Wie angewurzelt, völlig perplex stand sie da. Mit mir hatte sie absolut nicht gerechnet. Ich stellte den Motor ab, stieg zu ihr runter und lud sie unbeschwert für den nächsten Abend ein. Wir müssten zusammen reden, sagte ich ihr. Und so begann sie, unsere grosse Love Story. Ich wusste: Gritli oder keine! Wir hatten wunderbare Tage zusammen, bis ich allein und schweren Herzens im März 1966 nach Amerika zurückreiste.

Im Flugzeug über dem Atlantik schrieb ich Gritli, ich wolle nie mehr ohne sie zurück in die neue Heimat reisen. Tränen kullerten mir dabei über die Wangen. Ich weiss noch, der Herr neben mir schaute mich völlig entsetzt an. Gritli war hin und her gerissen: Sie liebte mich, konnte es sich aber nicht vorstellen, die Berge, das Daheim und ihre Eltern in Chur zu verlassen. Sie musste sich entscheiden – denn ich würde definitiv in Amerika bleiben wollen. In jenem Sommer telefonierten wir nur ein einziges Mal und konnten vor Aufregung beide kaum sprechen. Rückblickend muss ich sagen: Es war verrückt von mir, aufs Geratewohl einen Hof zu kaufen. Ich weiss, auch wenn es nicht so gelaufen wäre, wie ich es mir wünschte: Zurückkehren in die Schweiz – das hätte viel gebraucht. Das hätte mein Stolz wohl kaum zugegeben.