- -

- 100%

- +

Die Lieferung gegen Nachnahme verpflichtet zwar nicht zur Vorauszahlung, schließt aber die Aufrechnung aus und kann nach § 309 Nr. 3 nicht formularmäßig ausbedungen werden[67].

6. Die Form des Kaufvertrags

45

Der Kaufvertrag ist in der Regel formfrei; es gibt jedoch etliche Ausnahmen.

Notarieller Beurkundung bedarf der Kauf eines Grundstücks (§ 311b I), eines Wohnungs- oder Teileigentums (§ 4 III WEG), eines Erbbaurechts (§ 11 II ErbbauRG), des ganzen Vermögens (§ 311b III), einer Erbschaft (§§ 2371, 2385) sowie eines GmbH-Anteils (§ 15 IV GmbHG).

Schriftform ist vorgeschrieben für den Kreditkauf des Verbrauchers (§§ 492, 506, 507 II, 510 I).

7. Die behördliche Genehmigung des Kaufvertrags

46

Gelegentlich wird der Kaufvertrag erst wirksam, wenn die zuständige Behörde ihn genehmigt. Der Kauf eines landwirtschaftlichen Grundstücks bedarf nach § 2 GrundstücksverkehrsG der Bodenverkehrsgenehmigung des Landwirtschaftsamtes[68], der Kauf eines Grundstücks in einem städtischen Sanierungs oder Entwicklungsgebiet nach §§ 144 II Nr. 3, 169 I Nr. 3 BauGB der Genehmigung der Gemeinde. Im Außenhandel verlangt das AWG Einfuhr- und Ausfuhrgenehmigungen.

Die behördliche Genehmigung ist ein Verwaltungsakt und hat mit der zivilrechtlichen Genehmigung nach § 184 nichts gemein (RN 2258). Der Kaufvertrag verpflichtet beide Parteien, sich nach Kräften um die Genehmigung zu bemühen oder eine Ersatzlösung zu finden[69].

8. Nebenpflichten aus Kaufvertrag und Kaufverhandlungen

8.1 Selbständige, klagbare Nebenleistungspflichten

47

Neben den Hauptpflichten des § 433, die das Geschäft zum Kauf machen und nach §§ 320 ff. gegenseitig sind, gibt es auch noch mancherlei vertragliche und gesetzliche Nebenpflichten, vielleicht zur Auskunft über die rechtlichen Verhältnisse des Kaufgegenstandes und zur Herausgabe der Beweisurkunden. Die §§ 446 S. 2, 448 verteilen die Nutzungen (§ 100), Kosten und Lasten (§ 103)[70]. Die Parteien können beliebig weitere Nebenpflichten vereinbaren, etwa über Verpackung, Versand und Versicherung. All das sind klagbare Nebenleistungspflichten.

Beispiel

Der Grundstückskäufer verpflichtet sich, den Kaufpreis auf ein Notaranderkonto zu überweisen, damit vorweg bestimmte Grundstückslasten abgelöst werden (BGH NJW 97, 2004; 98, 2134).

8.2 Unselbständige Nebenpflichten

Neben den klagbaren Nebenleistungspflichten gibt es mancherlei Verhaltenspflichten zur Aufklärung, Warnung und Beratung[71], zur Obhut und Unterlassung. Einklagen kann man diese Nebenpflichten nicht, aber wer sie verletzt, ist nach § 280 I 1 mit § 241 II oder § 311 II wegen Vertragsverletzung oder Verschuldens bei Vertragsverhandlungen zum Schadensersatz verpflichtet (RN 1669 ff.).

Bisweilen unterstellt die Rechtsprechung sogar einen stillschweigend vereinbarten Beratungsvertrag (RN 620)[72].

1. Eine Haftung wegen Vertragsverletzung

48

Da ihnen das alte Kaufrecht von Grund auf missfiel, nahmen die Schuldrechtsmodernisierer die europäische Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie zum willkommenen Anlass, die Sachmängelhaftung neu zu erfinden, die gesetzliche Garantiehaftung in eine Haftung für Vertragsverletzung zu verwandeln und zu einem großen Teil in das allgemeine Schuldrecht der Leistungsstörungen zu verpflanzen, denn § 433 I 2 verpflichtet den Verkäufer dazu, die verkaufte Sache dem Käufer frei von Sachmängeln zu verschaffen.

Die Lieferung einer mangelhaften Sache ist nach § 433 I 2 eine Vertragsverletzung, für die der Verkäufer nach allgemeinem Schuldrecht und ein paar kaufrechtlichen Sonderregeln einstehen muss

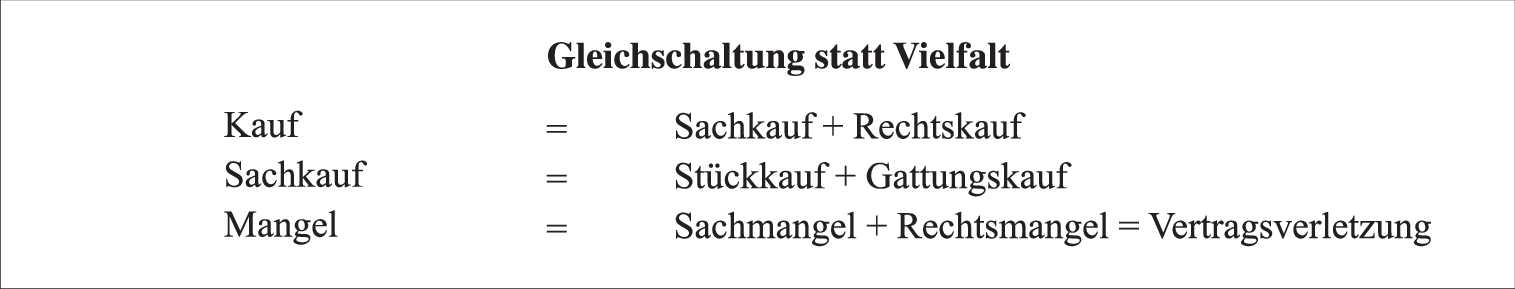

Die modernisierte Struktur des Sachmängelrechts sieht so aus:

- Haftung des Verkäufers wegen Vertragsverletzung statt aus gesetzlicher Gewährleistung; - Gleichbehandlung von Sach- und Rechtskauf statt unterschiedlicher Rechtsfolgen; - Gleichbehandlung von Stück- und Gattungskauf statt unterschiedlicher Rechtsfolgen; - Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz statt Wandelung, Minderung und Schadensersatz; - Rücktritt und Minderung als Gestaltungsrechte statt der Ansprüche auf Wandelung oder Minderung; - einheitlicher Begriff des Sachmangels mit einheitlichen Rechtsfolgen anstelle von „Fehler“ und „Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft“ mit unterschiedlichen Rechtsfolgen; - Falsch- und Minderlieferung als Sachmängel statt als Nichterfüllung; - Gleichbehandlung der Sach- und Rechtsmängel statt unterschiedlicher Rechtsfolgen; - längere Verjährung der Sachmängelansprüche zwischen 2 und 5 Jahren anstelle der sehr kurzen früheren Verjährung von 6 Monaten oder 1 Jahr.Der Strukturwandel schürft so tief, dass man vielleicht nicht mehr von „Gewährleistung“, sondern von „Sachmängelhaftung“ reden sollte.

Bild 11: Neue Strukturen des Kaufrechts

[Bild vergrößern]

2. Der gesetzliche Vorrang der Nacherfüllung

49

Laut Gesetz hat der Käufer einer mangelhaften Sache zunächst nur einen Anspruch auf Nacherfüllung. Die anderen Sachmängelrechte: das Rücktritts- oder Minderungsrecht und den Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung erlangt der Käufer erst, nachdem er dem Verkäufer erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt hat, wenn nicht das Gesetz ausnahmsweise auf diese Frist verzichtet[73]. Die Rechtsprechung stellt hohe Anforderungen an die gesetzlichen Ausnahmen[74].

Beseitigt der Käufer selbst den Mangel, ohne dem Verkäufer nach §§ 281 I 1, 323 I die erforderliche Frist zur Nacherfüllung gesetzt zu haben, verliert er nicht nur die Mängelrechte, sondern auch alle anderen rechtlichen Möglichkeiten, seinen Beseitigungsaufwand dem Verkäufer in Rechnung zu stellen. Die kaufrechtliche Mängelhaftung nach §§ 434 ff. regelt die Folgen eines Mangels vollständig und abschließend[75]. Oder: Wer nicht hören will, muss fühlen. Der Käufer verliert seine Mängelrechte schon dann, wenn er zwar Nacherfüllung verlangt, den Verkäufer aber daran hindert, die Kaufsache auf den gerügten Mangel zu untersuchen[76].

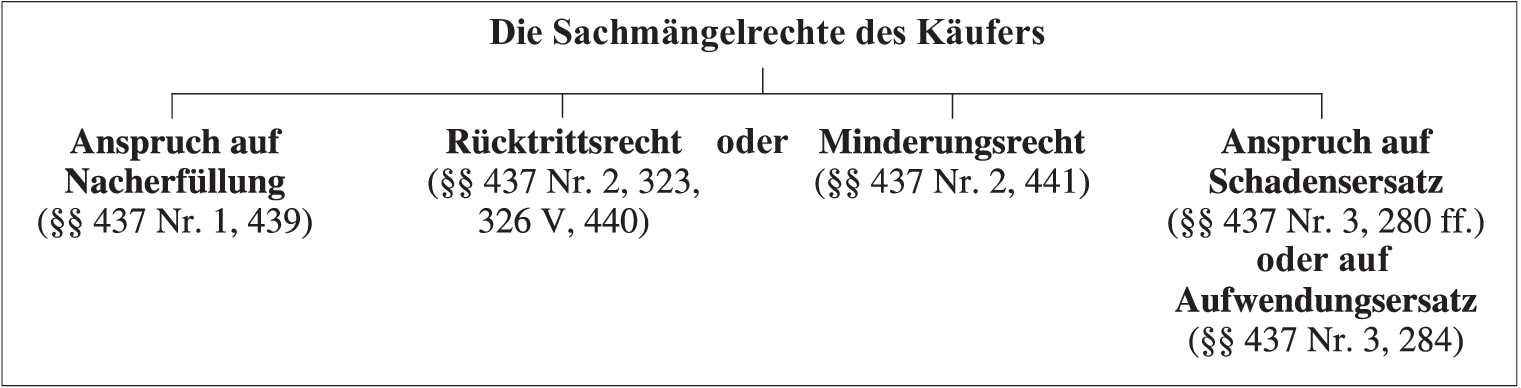

3. Die Sachmängelrechte des Käufers auf einen Blick

50

Nach Lieferung einer mangelhaften Sache hat der Käufer vier Rechte, freilich nicht zur freien Auswahl, sondern abgestuft hintereinander. Den Anfang macht der Anspruch auf Nacherfüllung, ihm folgen das Rücktrittsrecht, das Minderungsrecht und der Anspruch auf Schadensersatz. Rechtsgrundlage ist § 437[77].

Der Nacherfüllungsanspruch lässt dem Käufer die Wahl zwischen Mängelbeseitigung und Nachlieferung einer mängelfreien Sache.

Die Rechte auf Nacherfüllung und auf Schadensersatz sind Ansprüche, die der Erfüllung harren, durch Nichterfüllung verletzt werden und nach § 438 verjähren können. Der Anspruch auf Schadensersatz tritt in mehreren Varianten auf. Das Rücktrittsrecht und das Minderungsrecht sind Gestaltungsrechte, die der Käufer nach §§ 441 I 1, 349 durch Erklärung gegenüber dem Verkäufer ausübt.

Bild 12: Die Sachmängelrechte des Käufers

[Bild vergrößern]

Was ein Sachmangel sei, sagt verbindlich und weitausholend die Hilfsnorm des § 434.

Der Verkäufer, der eine bestimmte Beschaffenheit der Sache oder gar deren Fehlerfreiheit verspricht, haftet für die vereinbarte Beschaffenheit bereits nach §§ 433 I 2, 434 I 1, 437 ff.

Die vertragliche Garantie als das Versprechen des Verkäufers, für eine bestimmte Beschaffenheit der Kaufsache bedingungslos einzustehen, verschafft dem Käufer nach § 443 zusätzlich die gesetzliche Vermutung, dass ein Sachmangel, der während der Garantiefrist auftritt, den Garantiefall auslöse. Eine Garantie kann auch der Hersteller oder Importeur, der nicht der Verkäufer ist, erklären.

Die Haftung des Verkäufers lässt sich nach § 444 bis an die Grenze der Arglist vertraglich beschränken oder ausschließen. Nach § 442 I ist sie vollständig ausgeschlossen, wenn der Käufer den Sachmangel schon beim Kauf kennt, sie ist größtenteils ausgeschlossen, wenn der Selbstvornahme.

Käufer den Sachmangel grobfahrlässig nicht kennt. Außerdem gibt es noch etliche besondere Ausschlussgründe für die einzelnen Rechte des Käufers, mehrheitlich im allgemeinen Schuldrecht zu finden (§§ 439 III, 280 I 2, 286 IV, 323 V 2, VI).

4. Die Modernisierungskunst des Gesetzgebers

Bei näherer Betrachtung entpuppt sich das modernisierte Sachmängelrecht als ein buntes Gemisch aus Kaufrecht und allgemeinem Schuldrecht, denn die §§ 437-441 verweisen umfänglich auf die allgemeinen Vorschriften der §§ 280, 281, 283, 284, 311a, 323, 326, die ihrerseits auch noch heftig aufeinander verweisen.

Beispiele

- Nicht weniger als sechs Vorschriften: die §§ 437 Nr. 2, 434, 326 I 3, 326 V, 275, 323 befassen sich mit dem Rücktritt für den Fall, dass die Nacherfüllung unmöglich ist. - Ebenso viele Vorschriften: die §§ 437 Nr. 3, 434, 275, 280 I, III, 283 oder § 311a II regeln den Schadensersatz statt einer unmöglichen Nacherfüllung.Diese Art von Schuldrechtsreform mag modern sein, praxis- oder gar bürgerfreundlich ist sie nicht, transparent schon gar nicht. Die neue Regelung ist schlichtweg unübersichtlich. Wenn man etwas über die Sachmängelhaftung erfahren will, muss man ständig im BGB hin- und herblättern. Außerdem wimmelt es im neuen Kaufrecht von blassen, unbestimmten Rechtsbegriffen, die Rätsel aufgeben, statt sie zu lösen. Das geniale, weil übersichtliche System des BGB, das die allgemeinen Regeln vor die Klammer setzt, damit man sie weiter hinten nicht dauernd wiederholen, ja nicht einmal mehr auf sie verweisen muss, wird durch den modernisierten Paragrafen-Mix zerstört.

5. Die Rechtsgrundlagen für die Sachmängelhaftung und ihre Ausnahmen

5.1 Die Anspruchs- und Rechtsgrundlagen

51

§ 437 Nr. 1 mit § 439 I ist Anspruchsgrundlage für Nacherfüllung und lässt dem Käufer die Wahl zwischen Mängelbeseitigung und Ersatzlieferung einer mangelfreien Sache.

§ 437 Nr. 3 ist Anspruchsgrundlage für Schadensersatz in mehrfacher Ausführung, wie die Verweisung auf die §§ 280, 281, 283 offenbart, und für Aufwendungsersatz nach § 284.

§ 437 Nr. 2 ist die Rechtsgrundlage für ein Rücktritts- oder Minderungsrecht, zwei Gestaltungsrechte, zwischen denen der Käufer wählen kann und die er durch Erklärung gegenüber dem Verkäufer ausübt.

Die Rechtsfolgen des erklärten Rücktritts stehen in §§ 346, 347, und das sind Anspruchsgrundlagen für die Rückgabe der Kaufsache und die Rückzahlung des Kaufpreises nebst Nutzungs- und Wertersatz. Dass auch das Minderungsrecht ein Gestaltungsrecht sei, sagt deutlich § 441 I 1. Dagegen ist § 441 IV Anspruchsgrundlage für die Erstattung des überzahlten Kaufpreises.

Der Käufer hat diese Rechte nur wegen derjenigen Mängel, die er mit der Nacherfüllungsforderung gerügt hat[78].

Eine Zumutung für jeden Praktiker ist die neumodische Konstruktion des § 437, der die „Rechte des Käufers bei Mängeln“ zwar aufzählt, aber nicht selbst regelt, sondern auf eine Vielzahl anderer Vorschriften verweist, die zu allem Überdruss nur dann gelten sollen, „wenn die Voraussetzungen … vorliegen und soweit nicht ein anderes bestimmt ist“. Der ausdrückliche Hinweis darauf, dass eine Rechtsnorm nur gelten soll, wenn ihre Voraussetzungen erfüllt seien, ist der steile Gipfel moderner Gesetzgebungskunst.

5.2 Die Gegennormen

52

Gegennormen, welche die Sachmängelhaftung des Verkäufers beschränken oder ausschließen und Einwendungen oder Einreden begründen, findet man nicht nur im Kaufrecht, sondern auch im allgemeinen Schuldrecht.

Nach § 444 lässt sich die Sachmängelhaftung des Verkäufers durch Vertrag beschränken oder ausschließen. Unabdingbar ist nur die Haftung des Verkäufers für seine Arglist, und vorformulierte Haftungsbeschränkungen scheitern leicht an § 309 Nr. 8b).

§ 442 I schließt die Sachmängelhaftung aus, wenn der Käufer den Sachmangel schon beim Kauf kennt oder grobfahrlässig nicht kennt.

§ 439 IV berechtigt den Verkäufer, eine unverhältnismäßig aufwendige Nacherfüllung zu verweigern.

Weitere Einwendungen gegen einzelne Rechte des Käufers liefern die §§ 275 I, II, 280 I 2, 286 IV, 323 VI, 325 V 2.

5.3 Die Beweislast für und gegen eine Sachmängelhaftung

53

Nach allgemeiner Regel, die auch für die Sachmängelhaftung gilt, muss im Streitfall der Käufer als Anspruchsteller die anspruchs- oder rechtsbegründenden Tatsachen, der Verkäufer als Anspruchsgegner die rechtfeindlichen Einwendungen und Einreden beweisen.

Ob der Verkäufer die Mangelfreiheit oder der Käufer den Sachmangel beweisen muss, diese Frage beantwortet § 363[79]. Da der Verkäufer nach §§ 433 I 2, 439 eine mangelfreie Sache schuldet, muss er nach § 362 I beweisen, dass er diese Verpflichtung erfüllt habe.

Der Käufer muss erst dann den Sachmangel beweisen, wenn er die Kaufsache als Erfüllung angenommen hat[80].

5.4 Die unberechtigte Mängelrüge

Rügt der Käufer einen Mangel, wo keiner ist, verletzt er den Kaufvertrag und ist dem Verkäufer nach § 280 I 1 zum Schadensersatz verpflichtet, wenn er sich nicht nach § 280 I 2 entlastet. Freilich darf der Käufer auch zweifelhafte Mängelrechte einklagen oder sich damit gegen die Kaufpreisklage des Verkäufers verteidigen, denn dies ist der richtige Weg, den Mängelstreit auszutragen[81].

5.5 Der Gang der Darstellung

Das neue Sachmängelrecht wird in den folgenden Kapiteln näher vorgestellt. Die Kapitel 4–7 beschreiben die Rechte des Käufers auf Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz, das 8. Kapitel einheitlich für alle Käuferrechte den Sachmangel, das 9. Kapitel den Gefahrübergang und das 10. Kapitel die Einwendungen und Einreden des Verkäufers gegen die Käuferrechte. Das 11. Kapitel behandelt die Beschaffenheitsgarantie, das 12. Kapitel die Rechtsmängelhaftung, das 13. Kapitel den Rechtskauf und das 14. Kapitel die Konkurrenz der Mängelrechte mit anderen Rechten des Käufers.

Die besonderen Regeln des Verbrauchsgüterkaufs sind Bestandteil des Verbraucherschutzes und werden im 15. Kapitel dargestellt.

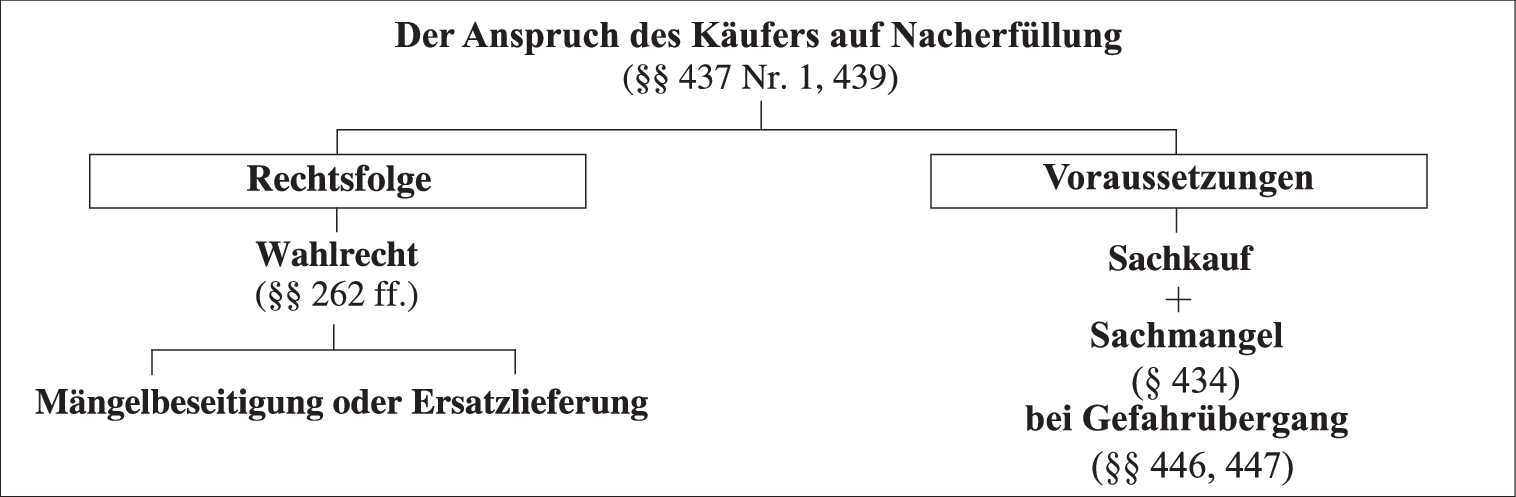

1. Die Anspruchsgrundlage

54

Nach § 437 Nr. 1 mit § 439 I hat der Käufer nach Lieferung einer mangelhaften Sache Anspruch auf Nacherfüllung, entweder auf Beseitigung des Mangels oder auf Lieferung einer mangelfreien Sache, und nach § 439 II jeweils auf Kosten des Verkäufers. Die Hilfsnorm des § 434 definiert den Sachmangel und bestimmt als maßgeblichen Zeitpunkt den Gefahrübergang nach §§ 446, 447.

Bild 13: Der Anspruch des Käufers auf Nacherfüllung

[Bild vergrößern]

Mit der Lieferung einer mangelhaften Kaufsache verletzt der Verkäufer seine Vertragspflicht aus § 433 I 2, und der Nacherfüllungsanspruch ist die Rechtsfolge dieser Vertragsverletzung. Die Nacherfüllung soll die Kaufsache in den vereinbarten Zustand versetzen und die gerügten Mängel vollständig und dauerhaft beseitigen[82].

Die Absätze IV und V des § 439 berechtigen den Verkäufer dazu, die Nacherfüllung zu verweigern oder nach Lieferung einer mangelfreien Sache die Rückgabe der mangelhaften Sache zu verlangen.

2. Die Rechtsfolge des Anspruchs auf Nacherfüllung

2.1 Das Wahlrecht des Käufers

55

§ 439 I gibt dem Käufer einen Anspruch auf Nacherfüllung und lässt ihm die freie Wahl zwischen Mängelbeseitigung und Lieferung einer mangelfreien Sache. Seine Wahl trifft der Käufer nach § 263 durch Erklärung gegenüber dem Verkäufer (I) mit der Folge, dass die gewählte Art der Nacherfüllung von Anfang an allein geschuldet ist (II)[83].

Die Freiheit der Wahl ist indes bei weitem nicht so groß, wie § 439 I vorgibt, denn Stück- und Gattungskauf, die das modernisierte Kaufrecht in einen Topf wirft, wollen dort partout nicht bleiben, sondern fordern eine unterschiedliche Behandlung. Mit seiner unausgegorenen Formulierung hat der Gesetzgeber ein überflüssiges Problem produziert, über dessen Lösung sich die Gelehrten seit Jahren den Kopf zerbrechen. Das ist der Preis einer Modernisierung, die das Recht weder vereinfacht noch verbessert, sondern die Fahne nach dem Wind hängt.

Zur Ersatzlieferung berechtigt und verpflichtet eigentlich nur der Gattungskauf. Der Autokauf liefert ein anschauliches Beispiel. So darf der Käufer eines mangelhaften Neuwagens, der nur nach Gattungsmerkmalen bestimmt ist, einen mangelfreien Ersatzwagen aus der vereinbarten Gattung verlangen[84]. Soll aber auch der Käufer eines mangelhaften Gebrauchtwagens dieses Recht haben und nach welchen Merkmalen soll der Ersatzwagen bestimmt werden, wo doch der Gebrauchtwagenkauf nach dem Parteiwillen ein einmaliger Stückkauf ist?

Der Käufer hat jedenfalls dann kein Recht auf einen Ersatzwagen, wenn er den Gebrauchtwagen vor dem Kauf besichtigt oder gar Probe gefahren hat[85]. Das aber ist der Normalfall. Wer will schon die Katze im Sack kaufen. Wenn sich dagegen ein Käufer über das Internet mit allgemeinen Angaben zu Marke, Typ, Kilometerstand und Motorleistung zufrieden gibt, ohne den Gebrauchtwagen auch nur gesehen zu haben, mag er sein Heil im Anspruch auf einen gleichwertigen Ersatzwagen suchen[86]. Nimmt man den BGH, der zu Recht ganz auf den Parteiwillen abstellt[87], beim Wort, darf man dem Verkäufer einer individuell bestimmten Sache auch in anderen Fällen nicht unbesehen die Lieferung einer Ersatzsache aufzwingen.

Und es gibt Sachmängel, die weder durch Reparatur noch durch Ersatzlieferung beseitigt werden können. Aus einem gebrauchten Unfallauto lässt sich beim besten Willen kein unfallfreies Auto machen[88], aus einem gefälschten Nolde kein echter, so dass dem Käufer nur Rücktritt, Minderung oder Schadensersatz bleiben (RN 58).

Den Erfüllungsort für die Nacherfüllung regelt § 269: Vereinbarung oder Natur des Schuldverhältnisses, hilfsweise Wohnsitz oder gewerbliche Niederlassung des Verkäufers bei Kaufabschluss, weil auch die Nacherfüllung eine Vertragserfüllung nach § 433 I 2 ist[89].

2.2 Der Anspruch des Käufers auf Mängelbeseitigung

56

Der Käufer klagt auf Beseitigung eines bestimmten Sachmangels, den der Klageantrag so deutlich beschreibt, dass der Verkäufer ihn finden und beseitigen kann. Wie der Verkäufer dies bewerkstelligt, ist seine Sache, denn er schuldet nur den Erfolg, nicht auch eine bestimmte Art und Weise der Reparatur[90], den Erfolg gemäß § 439 II aber auf seine Kosten, zu denen vor allem Transport-, Arbeits- und Materialkosten gehören[91]. Der Käufer hat gegen den Verkäufer nach § 439 II nicht erst Anspruch auf Erstattung entstandener Auslagen sondern schon auf Vorschuss für künftige Auslagen[92].

Vollstreckungsrechtlich ist die Mängelbeseitigung in aller Regel eine vertretbare Handlung nach § 887 ZPO.

Was den Sachmangel nicht folgenlos beseitigen kann, ist keine Nacherfüllung nach § 439 I[93].

Schäden aus fehlerhafter oder gescheiterter Nachbesserung hat der Verkäufer nach § 280 I 1 zu ersetzen[94].

2.3 Der Anspruch des Käufers auf Lieferung einer mangelfreien Sache

Der Käufer klagt auf – gemäß § 439 II kostenlose[95] – Übergabe und Übereignung einer mangelfreien Sache, vorsichtshalber aber nur Zug um Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung der mangelhaften Sache (§§ 439 V, 348). Der Klageantrag beschreibt exakt die nachzuliefernde, mangelfreie Sache.

Vollstreckt wird die Verurteilung nach §§ 883, 887 III ZPO (Übergabe) und § 894 ZPO (Übereignung). Die Vollstreckung einer Zug-um-Zug-Verurteilung ist mit Rücksicht auf die Gegenleistung nach §§ 726, 756, 894 I 2 ZPO beschränkt.

2.4 Der Anspruch des Käufers auf Ersatz seiner Aufwendungen

Hat der Käufer die mangelhafte Sache, so wie es ihrer Art und ihrem Verwendungszweck entspricht, in eine andere Sache eingebaut oder an einer anderen Sache angebracht, ist der Verkäufer nach § 439 III im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Käufer die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften Sache und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache zu ersetzen (S. 1)[96]. § 442 I ist derart anzuwenden, dass für die Kenntnis des Käufers an die Stelle des Vertragsschlusses der Einbau oder das Anbringen der mangelfreien Sache durch den Käufer tritt (S. 2).