- -

- 100%

- +

Das BGB kennt nur ein Wiederkaufsrecht, die Vertragsfreiheit erlaubt aber auch die Vereinbarung eines Wiederverkaufsrechts[410]: Es berechtigt den Käufer dazu, den gekauften Gegenstand an den Verkäufer zurückzuverkaufen, und begründet bereits einen aufschiebend bedingten Wiederverkauf. Die §§ 456 ff. sind, mit Ausnahme des § 457 II, entsprechend anwendbar[411]. Auf einen Wiederverkauf, der nicht als Gestaltungsrecht sondern als Verpflichtung vereinbart wird, ist auch § 456 I nicht anwendbar[412].

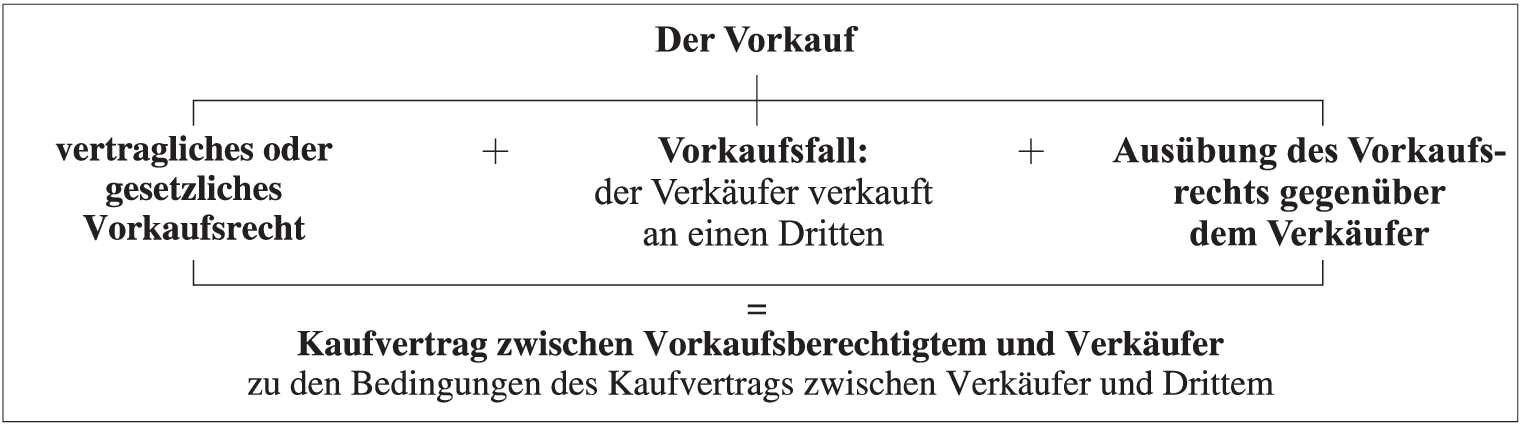

4. Der Vorkauf

4.1 Die rechtliche Konstruktion

144

Der Vorkauf nach §§ 463-473 ist ein Kauf zu den Bedingungen eines anderen Kaufs . Zustande kommt er durch Ausübung des Vorkaufsrechts.

Es gibt also zwei Kaufverträge mit drei Beteiligten: den Drittkauf zwischen dem Verkäufer und dem Dritten und den Vorkauf zwischen dem Vorkaufsberechtigten und dem Verkäufer.

Das Vorkaufsrecht ist das Recht, durch Erklärung gegenüber dem Verkäufer einen Kauf zu den Bedingungen des Drittkaufs zustande zu bringen.

Bild 22: Der Vorkauf

[Bild vergrößern]

Die §§ 463 ff. regeln nur das schuldrechtliche Vorkaufsrecht. Das dingliche Vorkaufsrecht nach §§ 1094 ff. belastet unmittelbar das verkaufte Grundstück, steht im Grundbuch und sichert den Vorkaufsberechtigten wie eine Vormerkung[413].

4.2 Die Ansprüche aus dem Vorkauf

145

Anspruchsgrundlage ist § 464 II. Durch Ausübung des Vorkaufsrechts kommt zwischen dem Vorkaufsberechtigten und dem Verkäufer ein Kaufvertrag zustande, der dem Vorkaufsberechtigten nach § 433 I und im Rahmen des Drittkaufs einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung der Kaufsache frei von Sach- und Rechtsmängeln verschafft und dem Verkäufer nach § 433 II einen Anspruch auf den mit dem Dritten vereinbarten Kaufpreis[414].

Der Vorkauf setzt nach §§ 463, 464 voraus: ein vertragliches oder gesetzliches Vorkaufsrecht, einen Drittkauf, dessen Inhalt auch für den Vorkaufsberechtigten gilt, und die Ausübung des Vorkaufsrechts.

4.3 Das Vorkaufsrecht

Das Vorkaufsrecht entsteht durch Vertrag (zur Form nach § 311b I 1: RN 1435), seltener unmittelbar durch Gesetz. Es ist ein Gestaltungsrecht[415], verjährt deshalb nicht, sondern erlischt gemäß § 469 II durch Fristablauf. Wenn nichts anderes vereinbart ist, kann es gemäß § 473 weder übertragen noch vererbt werden.

Schon die Vereinbarung des Vorkaufsrechts lässt sich als doppelt bedingten Kaufvertrag begreifen[416]: Erste Bedingung ist der Vorkaufsfall durch Abschluss des Drittkaufs, zweite Bedingung ist die Ausübung des Vorkaufsrechts. Zwar ist der Inhalt des Kaufvertrags noch offen, aber der Vorkaufsberechtigte akzeptiert nach § 464 II schon jetzt die Bedingungen des Kaufs, den der Verkäufer künftig mit einem Dritten schließen wird. Zwingend ist das nicht, denn Verkäufer und Vorkaufsberechtigter können die Kaufbedingungen auch frei aushandeln[417].

Gesetzliche Vorkaufsrechte begründen: § 577 für Wohnungsmieter[418], § 2034 für Miterben und §§ 24 ff. BauGB für Gemeinden[419].

4.4 Der Vorkaufsfall

Vorkaufsfall ist der Drittkauf: Nach Entstehung des Vorkaufsrechts[420] verkauft der Verkäufer den betreffenden Gegenstand an einen Dritten. Vorkaufsfall ist nur ein wirksamer Verkauf[421], nicht ein anderes Geschäft[422], und nur der Verkauf an einen Dritten[423].

Vorkaufsfall kann nach dem Rechtsgedanken der §§ 162, 242 aber auch ein anderes Geschäft sein, das nur dazu dient, das Vorkaufsrecht zu vereiteln[424].

Beispiele

- Unbefristetes, unwiderrufliches Kaufangebot mit Auflassungsvormerkung, Nießbrauch, Grundschuld und Veräußerungsvollmacht (BGH 115, 335); - Erbvertrag mit Vermächtnis, Verfügungsverbot unter Lebenden, bedingter Übereignung und Auflassungsvormerkung (BGH NJW 98, 2136).Das sind zwar einfallsreiche Vertragsgestaltungen, aber nicht raffiniert genug, den ernstlich gewollten Verkauf samt böser Absicht vollständig zu verschleiern (BGH 115, 335; NJW 98, 2136).

Damit der Vorkaufsberechtigte sein Vorkaufsrecht ausüben kann, soll der Verkäufer ihm nach § 469 I den Inhalt des Drittkaufs mitteilen; die Mitteilung durch den Dritten tut es auch.

4.5 Die Ausübung des Vorkaufsrechts

Das Vorkaufsrecht übt man nach Eintritt des Vorkaufsfalles gemäß §§ 464 I 1, 130 I 1 durch Erklärung gegenüber dem Verkäufer aus[425].

Die Vorkaufserklärung ist nach § 464 I 2 stets formfrei, aber bedingungsfeindlich und unwiderruflich. Unwirksam ist sie nicht nur nach §§ 466 S. 2, 471, sondern nach § 469 II auch dann, wenn sie zu spät kommt[426] oder nach § 242 gegen Treu und Glauben verstößt.

Beispiele

Der Berechtigte hat versprochen, das Vorkaufsrecht nicht auszuüben (BGH 37, 151), ist offenbar zahlungsunfähig, verweigert von Anfang an beharrlich die Kaufpreiszahlung (BGH LM § 505 Nr. 3; MDR 62, 974) oder kündigt an, er werde die Höhe des Kaufpreises gerichtlich überprüfen lassen (BGH MDR 66, 134).

Unwirksam ist die Vorkaufserklärung auch dann, wenn der Drittkauf zuvor aufgehoben worden ist[427]. Ist das Vorkaufsrecht aber einmal wirksam ausgeübt worden, kann eine spätere Aufhebung des Drittkaufs den Vorkauf nicht mehr zerstören[428].

Die Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts der Gemeinde erfordert im Einzelfall ein öffentliches Interesse am Vorkauf[429].

4.6 Der Kaufvertrag mit dem Inhalt des Drittkaufs

146

Der Kaufvertrag zwischen dem Vorkaufsberechtigten und dem Verkäufer hat, wenn dort nichts anderes steht, den gleichen Inhalt wie der Kaufvertrag zwischen dem Verkäufer und dem Dritten. Die beiden Kaufverträge sind aber rechtlich selbständig. Der Vorkaufsberechtigte tritt nicht an Stelle des Dritten in dessen Kaufvertrag ein, sondern hat seinen eigenen Kaufvertrag, freilich zu den Bedingungen des Drittkaufs[430]. Der Vorkaufsberechtigte und der Dritte sind keine Vertragsgegner, sondern nur Konkurrenten. Welchen der beiden Kaufverträge er erfülle, ist das Problem des Verkäufers. Vorsichtshalber hat er sich den Rücktritt vom Drittkauf vorbehalten oder eine andere Hintertüre offengehalten. Derartige Klauseln sind nach § 465 nur dem Vorkaufsberechtigten gegenüber unwirksam, dem Dritten gegenüber sind sie wirksam, weil nötig. Hat der Verkäufer es versäumt, das Erfüllungsrisiko auf den Dritten abzuwälzen, ist er demjenigen der beiden Käufer, der leer ausgeht, nach § 280 zum Schadensersatz verpflichtet.

Der Vorkaufsberechtigte hat in der Regel nur die Wahl zwischen einem Kauf zu den Bedingungen des Drittkaufs und einem Kaufverzicht[431]. Er muss aber nicht alles schlucken. Ihm gegenüber unwirksam sind Abreden im Drittkauf, die mit dem Kauf sachlich nicht zusammenhängen, sondern ersichtlich nur dazu dienen, ihn vom Kauf abzuschrecken[432].

Problematisch ist die Abrede im Drittkauf, der Dritte solle die Maklerprovision übernehmen. Ist das noch eine kaufrechtliche Klausel oder schon ein Fremdkörper im Kaufvertrag? Man muss unterscheiden: Soll der Dritte die Verkäuferprovision übernehmen, handelt es sich wirtschaftlich um eine Erhöhung des Kaufpreises, die der Vorkaufsberechtigte übernehmen muss[433]. Betrifft die Provisionsklausel hingegen die Käuferprovision, dient sie nur Maklerinteressen und ist ein Fremdkörper im Kaufvertrag, der den Vorkaufsberechtigten nichts angeht[434].

Nach § 465 sind dem Vorkaufsberechtigten gegenüber diejenigen Abreden unwirksam, die den Drittkauf von der Nichtausübung des Vorkaufsrechts abhängig machen oder dem Verkäufer für den Fall der Ausübung des Vorkaufsrechts den Rücktritt vorbehalten. Derartige Klauseln machen weder den Vorkaufsfall ungeschehen, noch werden sie Bestandteil des Vorkaufs[435], sondern gelten nur gegenüber dem Dritten. Versuche des Verkäufers, das Vorkaufsrecht auf unlautere Art und Weise zu vereiteln, sind rechtlich zum Scheitern verurteilt. Die Beweislast bleibt dem Vorkaufsberechtigten freilich nicht erspart[436].

Beispiel

Um den Vorkauf über § 139 zu Fall zu bringen, vereinbart der Verkäufer mit einem vollmachtlosen Vertreter des Vorkaufsberechtigten einen Verzicht auf das Vorkaufsrecht ohne Aussicht darauf, dass der Vorkaufsberechtigte ihn genehmige (BGH 110, 230).

5. Der Handelskauf

5.1 Das gesetzliche System

147

Der Handelskauf nach §§ 373 ff. HGB ist ein Handelsgeschäft. Handelsgeschäfte sind nach § 343 HGB alle Geschäfte eines Kaufmanns in seinem Handelsgewerbe. Wer Kaufmann sei, sagen die §§ 1-6 HGB[437]. Ist also jeder Kauf eines Kaufmanns auch ein Handelskauf? Bei weitem nicht.

Ein Handelskauf ist nur der Waren- und Wertpapierkauf[438], weder der Grundstücks noch der Rechts- und auch nicht der Unternehmenskauf. Waren sind handelsrechtlich nur bewegliche Sachen, nach § 381 II HGB auch solche, die erst noch herzustellen oder zu erzeugen sind[439].

§ 345 HGB unterscheidet das einseitige vom beiderseitigen Handelsgeschäft danach, ob nur auf einer Seite oder auf beiden Seiten ein Kaufmann steht. Während die §§ 373-376 HGB über Annahmeverzug, Spezifikations- und Fixkauf schon dann gelten, wenn auch nur ein Vertragspartner Kaufmann ist, entsteht die Untersuchungs- und Rügelast des Käufers nach § 377 HGB erst, wenn der Kauf für beide Vertragspartner ein Handelsgeschäft ist.

Die §§ 373-381 HGB beantworten nur Teilfragen des Handelskaufs, im Übrigen gelten die §§ 433 ff. BGB. Farbe bekommt der Handelskauf durch die Handelsbräuche (§ 346 HGB) und die typischen Vertragsklauseln über Lieferort und Lieferzeit, Zahlungsweise und Kostentragung. Auch darf der Kaufmann seinen entgangenen Gewinn stets abstrakt nach seiner Gewinnspanne berechnen (RN 1280).

5.2 Die Untersuchungs- und Rügelast des Käufers

148

§ 377 HGB regelt für den beiderseitigen Handelskauf nicht die ganze Sachmängelhaftung des Verkäufers, sondern nur einen kleinen Ausschnitt: den Rechtsverlust des Käufers durch Versäumung der rechtzeitigen Mängelrüge[440]. Alles andere richtet sich nach §§ 434 ff. BGB.

§ 377 HGB verpflichtet nicht zur Mängelanzeige, sondern begründet nur eine Obliegenheit oder Last: Der Käufer schadet nur sich selbst, wenn er Mängel der Ware nicht rechtzeitig rügt[441].

§ 377 HGB ist keine Anspruchsgrundlage, sondern eine Gegennorm: Die gelieferte Ware gilt trotz ihrer Mängel als genehmigt, wenn der Käufer sie nicht rechtzeitig beanstandet, und diese gesetzliche Fiktion nimmt dem Käufer die Mängelrechte. Es ist dies die rechtliche Konstruktion einer Ausschlussfrist (RN 25).

Die fiktive Genehmigung des Käufers bedeutet rechtlich: Mit Ablauf der Untersuchungs- und Rügefrist erlöschen nach § 377 II, III HGB alle Mängelrechte des Käufers[442], auch die Schadensersatzansprüche aus Vertragsverletzung oder Verschulden bei Vertragsverhandlungen, wenn sie auf dem Sachmangel beruhen[443], es sei denn, der Käufer habe nach § 377 IV HGB den Mangel rechtzeitig gerügt oder der Verkäufer nach § 377 V HGB den Mangel arglistig verschwiegen. Unberührt bleiben Schadensersatzansprüche wegen anderer Vertragsverletzungen, etwa wegen fehlender Aufklärung, Warnung oder Verpackung[444], und erst recht Ansprüche aus unerlaubter Handlung[445].

5.3 Die rechtsvernichtende Einwendung des Ablaufs der Rügefrist

149

Die Einwendung des Verkäufers aus § 377 II, III HGB hat drei Voraussetzungen: einen beiderseitigen Handelskauf[446], die Ablieferung der Ware und den Ablauf der Untersuchungs- und Rügefrist. Die Beweislast trägt der Verkäufer[447].

§ 377 HGB erfasst den Stückwie den Gattungskauf. Die Untersuchungs- und Rügelast des Käufers entsteht mit der Ablieferung. Abgeliefert ist die Ware erst, wenn der Käufer sie ungehindert untersuchen kann[448]. Auch die fehlerhafte Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung ist zu rügen[449].

Beginn und Dauer der Untersuchungs- und Rügefrist hängen davon ab, ob der Mangel der Ware offen zu Tage liegt oder im Verborgenen blüht. Offene Mängel sind nach unverzüglicher Untersuchung unverzüglich anzuzeigen, versteckte erst unverzüglich nach Entdeckung (§ 377 I, III HGB)[450]. Offen zu Tage liegt ein Mangel schon dann, wenn der Käufer ihn mit zumutbarer Anstrengung leicht finden kann[451]. Letztlich zählt zwar nur die rechtzeitige Mängelrüge, die erforderliche Dauer der Untersuchung bestimmt aber entscheidend die Länge der Rügefrist. Wo und wie die abgelieferte Ware zu untersuchen ist, sagen die Gepflogenheiten des Handelsverkehrs, vor allem aber die Höhe des Aufwands und des Schadensrisikos[452].

Beispiele

- Zu untersuchen ist am Ablieferungsort, möglichst schon im Abladehafen (BGH 60, 5: fob-Ölkauf). - Große Warenmengen sind durch Stichproben an verschiedenen Stellen der Ladung zu untersuchen (BGH BB 77, 1019: Pilzkonserven; RG 106, 362: Konserven; OLG Düsseldorf DB 73, 1395: paketweise verpacktes Fotoalbenpapier). - Tiefgefrorenes Fleisch ist stichprobenweise aufzutauen (OLG Oldenburg NJW 98, 388). - Lässt der Käufer die Ware direkt an seinen Abnehmer ausliefern, darf er diesem auch die Untersuchung überlassen, behält aber das Risiko einer verspäteten Mängelanzeige (BGH NJW 78, 2394).5.4 Der Gegeneinwand der rechtzeitigen Mängelrüge

150

Der Käufer behält seine Mängelrechte, wenn er den Mangel unverzüglich, also „ohne schuldhaftes Zögern“ (§ 121 II BGB), anzeigt. Dafür trägt er die Beweislast. „Unverzüglich“ ist zwar ein unbeweisbarer Rechtsbegriff, beweisbar sind aber die Tatsachen für eine unverzügliche Mängelrüge. Der Käufer muss nachweisen, dass und wann er den Mangel gegenüber dem Verkäufer gerügt habe[453].

Die Mängelrüge ist keine Willenserklärung, sondern nur eine geschäftsähnliche Handlung, analog § 130 aber gleichfalls empfangsbedürftig[454]. Die rechtzeitige Absendung der schriftlichen Rüge wahrt nach § 377 IV HGB zwar die Rügefrist, den Zugang ersetzt sie aber nicht[455]. Die Mängelrüge ist formfrei, so dass ein Telefonanruf genügt. Wenn der Käufer den Verkäufer aber nicht sogleich erreicht, hilft ihm nur eine rasche schriftliche Rüge[456]. Sie muss den Mangel, nicht auch dessen Ursache, so genau beschreiben, dass der Verkäufer ihn beseitigen und der Käufer später nicht auf andere ungerügte Mängel ausweichen kann[457].

5.5 Der Arglisteinwand des Käufers

Nach § 377 V HGB behält der Käufer seine Mängelrechte auch ohne Mängelrüge, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat[458]. Auch dafür trägt der Käufer die Beweislast.

5.6 Falschlieferung und Mengenfehler

§ 378 HGB, der die Rügelast des § 377 HGB auf genehmigungsfähige Falschlieferungen und Mengenfehler ausgedehnt hatte, ist durch die Schuldrechtsreform aufgehoben worden, da bereits § 434 III BGB beides als Sachmängel behandelt[459].

1. Kapitel Das gesetzliche System

151

§ 516 I definiert die Schenkung als vertragliche unentgeltliche Zuwendung, meint damit aber nicht das Schenkungsversprechen, das erst in § 518 auftritt, sondern die Handschenkung, die wie der Handkauf das Verpflichtungsmit dem Erfüllungsgeschäft zusammenfasst und das Schenkungsversprechen durch die Rechtsgrundabrede: „schenkungshalber“ oder „schenkweise“ ersetzt.

Anders als das Kaufrecht beginnt das Schenkungsrecht nicht mit einer Anspruchsgrundlage. Die §§ 516, 517 handeln von der Handschenkung, und § 518 regelt nur die Form des Schenkungsversprechens. Die §§ 519, 528, 529 behandeln die Verarmung des Schenkers und die §§ 530-534 den groben Undank des Beschenkten. Diese Spezialregeln verdrängen weithin die allgemeine Vorschrift des § 313 über die Störung der Geschäftsgrundlage[1].

Die §§ 516-534 regeln die Schenkung unter Lebenden. Das Schenkungsversprechen nach § 518 soll, zumindest bedingt, noch zu Lebzeiten des Schenkers wirksam werden[2], mag es auch erst nach dessen Tod erfüllt werden und dem Erben zur Last fallen[3]. Dagegen soll das Schenkungsversprechen von Todes wegen nach § 2301 nur gelten, wenn der Beschenkte den Schenker überlebe; die Überlebensbedingung unterwirft es weitgehend dem Erbrecht[4].

1. Die Anspruchsgrundlage

152

Anspruchsgrundlage ist ein nach § 518 I notariell beurkundetes vertragliches Schenkungsversprechen. Die Beweislast trägt der Anspruchsteller[5].

Wer sich jedoch gegen eine Kaufpreis-, Darlehens- oder Bereicherungsklage damit verteidigt, die Sache oder Geldsumme sei ihm geschenkt worden, muss die Schenkung nicht beweisen, denn er bestreitet damit nur den anspruchsbegründenden Kauf- oder Darlehensvertrag oder die rechtsgrundlose Bereicherung[6]. Auch wer eine Klage auf Herausgabe einer beweglichen Sache aus Vertrag, Eigentum, ungerechtfertigter Bereicherung oder unerlaubter Handlung damit abwehrt, die Sache sei ihm geschenkt worden, muss dies nicht beweisen, denn ihm hilft die gesetzliche Vermutung des § 1006 I 1, dass er mit dem Besitz auch Eigentum erworben habe[7].

2. Die Rechtsfolge des Schenkungsversprechens

Rechtsfolge des formgültigen vertraglichen Schenkungsversprechens ist ein Anspruch des Beschenkten gegen den Schenker auf das versprochene Geschenk. Gemäß § 516 ist dies eine Zuwendung aus dem Vermögen des Schenkers, die den Beschenkten bereichert. Schenken kann man Sachen und Rechte[8], gemäß § 518 I 2 auch selbständige Schuldanerkenntnisse und Schuldversprechen[9], außerdem Schulderlass[10] und Schuldbefreiung. Der Parteiwille bestimmt, was geschenkt werden soll, die überlassene Geldsumme selbst oder die Sache, die der Beschenkte damit erwerben soll[11].

Keine Schenkung, sondern eine formfreie Leihe (§ 598) ist die unentgeltliche Überlassung des Besitzes[12]. Keine Schenkung, sondern Auftrag (§ 662) ist die unentgeltliche Dienst- oder Werkleistung. Da die Schenkung den Schenker ärmer machen soll, ist es nach § 517 noch keine Schenkung, wenn einer zum Vorteil eines anderen einen Vermögenserwerb unterlässt[13].

3. Die Voraussetzungen des Schenkungsversprechens

3.1 Die vertragliche Einigung über die Unentgeltlichkeit der Zuwendung

153

Schenkweise versprochen ist eine Zuwendung nach § 516 I nur, wenn beide Vertragspartner darüber einig sind, dass sie unentgeltlich sein soll[14]. § 518 I 1 verlangt dafür einen formbedürftigen Verpflichtungsvertrag[15]. Beim Vertrag zugunsten Dritter (§ 328) ist das Zuwendungsverhältnis eine Schenkung, wenn der Versprechensempfänger und der anspruchsberechtigte Dritte sich über die Unentgeltlichkeit der Zuwendung einig sind (RN 1459)[16].

3.2 Die unentgeltliche Zuwendung

Unentgeltlich ist alles, was rechtlich nicht zu vergüten ist, mögen auch Moral und Anstand eine Vergütung verlangen[17]. Kostenlos muss die Leistung nicht sein[18].

Beispiele

- Belohnende Schenkung: Die Zuwendung soll eine frühere Leistung des anderen nicht vergüten sondern belohnen (BGH NJW 82, 436; 84, 797); - Pflicht und Anstandsschenkung: Zuwendung aus moralischer oder Anstandspflicht (§ 534) im Unterschied zur Zuwendung, die etwas rechtlich vergüten soll (BGH WM 70, 755); - Zuwendung eines Kommanditanteils durch Aufnahme in eine KG ohne Einlageverpflichtung (BGH 112, 40); - Anlage eines Sparkontos zugunsten eines anderen (§ 328) oder Einzahlung auf ein fremdes Konto (BGH 46, 198; NJW 65, 1913); - Versorgungsversprechen des Arbeitgebers gegenüber der Witwe des Arbeitnehmers, die (noch) nicht selbst versorgungsberechtigt ist (BAG NJW 59, 1746; DB 66, 76); - Die Übernahme dinglicher Lasten auf dem zugewendeten Grundstück ist weder unentgeltlich noch eine Gegenleistung, sondern mindert nur den Wert des Geschenks (BGH 107, 156: Übergabevertrag).154

Entgeltlich ist die Leistung aber nicht erst im gegenseitigen Vertrag (§ 320), sondern schon dann, wenn sie für eine noch nicht geschuldete künftige Handlung des Empfängers versprochen wird[19].

Beispiele

- Der Maklervertrag verpflichtet einseitig nur den Auftraggeber, dennoch ist die Provision nach § 652 das Entgelt für die erfolgreiche künftige Maklertätigkeit. - Die Ehefrau übernimmt die Schulden des Ehemannes, der ihr dafür eine Baugenehmigung besorgen soll (BGH NJW 82, 436). - Entgeltlich ist das Versprechen des Vereinsvorstands, dem Verein Kosten zu ersetzen, die ein fehlerhafter Trainervertrag verursacht hat (BGH NJW 2008, 1589). - Entgeltlich ist die Zuwendung des Sponsors an den Sportverein für den Fall, dass der Verein deutscher Meister werde (BGH NJW 2009, 2737; dazu Grunewald ZGS 2010, 164). - Die Aufnahme in eine OHG ohne Einlage ist schon deshalb keine Schenkung, weil der neue Gesellschafter persönlich haftet, am Verlust teilnimmt und seine volle Arbeitskraft einsetzen soll (BGH 112, 44; NJW 59, 1433), anders die Aufnahme als Kommanditist in eine KG (BGH 112, 40). - Zuwendungen unter Ehegatten haben ihren Rechtsgrund oft in der ehelichen Lebensgemeinschaft (§ 1353) und sind dann keine Schenkungen, sondern „ehebedingte“ Zuwendungen (BGH 115, 132; 116, 178; NJW 92, 238; 95, 1889; 2006, 2330; 2014, 2638: gilt auch für die nichteheliche Lebenspartnerschaft). Die ehebedingte Zuwendung ist freilich eine Erfindung der Familiensenate des BGH und wird außerhalb des Familienrechts nicht anerkannt (BGH 116, 167: Erbrecht; BFH NJW 94, 887: Steuerrecht). Keine ehebedingte Zuwendung, sondern eine Schenkung ist das, was Eltern um der Ehe ihres Kindes wegen dem Schwiegerkind zuwenden (BGH NJW 2010, 2202; 2010, 2884; 2015, 690; 2015, 1014: auch zur Rückabwicklung nach § 313, wenn die Ehe des Kindes scheitert). Eine Schenkung ist auch die unentgeltliche Zuwendung an den geschiedenen Ehegatten (OLG München NJW 2013, 946).