- -

- 100%

- +

Mit dem Eigentumswechsel entsteht zwar ein neues Mietverhältnis zwischen Erwerber und Mieter, aber mit den Rechten und Pflichten des bisherigen Mietverhältnisses zwischen Vermieter und Mieter, soweit sie erst nach dem Eigentumswechsel fällig werden[177].

Werden Wohnung und Garage, die einheitlich vermietet sind, getrennt an verschiedene Erwerber veräußert, entstehen nicht zwei Mietverhältnisse, sondern treten beide Erwerber in das einheitliche Mietverhältnis ein und bilden untereinander eine Bruchteilsgemeinschaft[178].

Erwerber wird man erst durch Auflassung und Eintragung, kann das Mietverhältnis aber schon vorher kraft Ermächtigung des Vermieters nach § 185 kündigen und im eigenen Namen auf Herausgabe der Wohnung oder des Grundstücks an sich klagen, ohne die Ermächtigung offen zu legen[179].

§ 566 begründet eine gesetzliche Vertragsübernahme für die Zukunft (I)[180]. Der Vermieter scheidet aus dem Mietverhältnis aus, bleibt dem Mieter jedoch wie ein selbstschuldnerischer Bürge haftbar, wenn der Erwerber den Mietvertrag nicht erfüllt (II 1)[181]. Diese Haftung erlischt, wenn der Mieter den ersten Kündigungstermin verstreichen lässt, nachdem er durch Mitteilung des Vermieters vom Eigentumswechsel erfahren hat (II 2)[182].

Nach § 566a erwirbt der neue Eigentümer auch die Mietsicherheiten[183].

§ 566b schützt ihn vor Vorausverfügungen des Vermieters und des Mieters über den Mietzins. Abtretung und Aufrechnung sind nur für den laufenden, allenfalls noch den folgenden Kalendermonat wirksam (I), es sei denn, der Erwerber weiß beim Eigentumserwerb Bescheid (II).

§ 566c hingegen schützt, nach dem Vorbild des § 407, den Mieter, der von der Veräußerung nichts weiß, denn er darf mit Wirkung gegen den Erwerber weiterhin mit dem Vermieter Rechtsgeschäfte über den Mietzins schließen und den Mietzins im Voraus an den Vermieter bezahlen[184]. Auch kann der Mieter nach § 566d gegen die Mietzinsforderung des Erwerbers mit Gegenforderungen aufrechnen, die er gegen den Vermieter hat. § 566e schließlich schützt nach dem Vorbild des § 409 das Vertrauen des Mieters darauf, dass die Übereignungsanzeige des Vermieters wahr sei.

5.3 Die Voraussetzungen des gesetzlichen Übergangs des Wohnmietverhältnisses

193

Der Übergang des Wohnmietverhältnisses auf den Erwerber hat nach § 566 I drei Voraussetzungen:

- ein Wohnraummietverhältnis (RN 177); - die Überlassung des vermieteten Wohnraums an den Mieter[185]; - die Veräußerung des vermieteten und dem Mieter überlassenen Wohnraums durch den Vermieter[186].Veräußert wird die Mietwohnung durch Auflassung und Eintragung des Wohngrundstücks oder der Eigentumswohnung ins Grundbuch[187] auf Grund von Kauf, Tausch, Schenkung oder eines anderen Verpflichtungsvertrags[188]. Nach § 566 I muss die Überlassung an den Mieter der Veräußerung vorausgehen[189]. Auf die Veräußerung eines Grundstücks, das der Mieter nur als Zugang zum Mietgrundstück benutzen darf, aber nicht besitzt, ist § 566 I nicht anwendbar[190].

5.4 Die entsprechende Anwendung der §§ 566 ff.

Entsprechend anwendbar sind die §§ 566-566e:

- nach § 567 auf die dingliche Belastung des vermieteten Wohnraums mit einem Nießbrauch oder dinglichen Wohnrecht[191], dessen Ausübung den Mietgebrauch beschränkt oder entzieht; - nach § 567a auf die Veräußerung oder dingliche Belastung des vermieteten Wohnraums vor dessen Überlassung an den Mieter, wenn der Erwerber dem Vermieter versprochen hat, die Vermieterpflichten zu erfüllen; - nach § 567b auf die Weiterveräußerung oder dingliche Belastung des vermieteten Wohnraums durch den Erwerber.Entsprechend anwendbar sind die §§ 566-567b:

- nach § 578 I auf die Grundstücksmiete[192]; - nach § 578 II auf die Miete sonstiger Räume[193]; - nach § 578a auf die Miete eingetragener Schiffe; - nach §§ 57 ff. ZVG auf den Erwerb des Mietgrundstücks in der Zwangsversteigerung[194]; - nach § 11 I ErbbauRG auf die Vermietung durch den Erbbauberechtigten, nach § 1056 I auf die Vermietung durch den Nießbraucher und nach § 2135 auf die Vermietung durch den Vorerben, wenn das Mietverhältnis das Erbbaurecht, den Nießbrauch oder die Vorerbschaft überdauert[195]; - nach § 581 II auf die Grundstückspacht; - nicht auf die Vereinbarung eines Ankaufsrechts des Raummieters und die Veräußerung des Grundstücks[196].5.5 Die Schriftform des langfristigen Mietvertrags

194

Damit der künftige Erwerber eines auf länger als ein Jahr vermieteten Wohnraums, Raums oder Grundstücks sich über den Inhalt des Mietvertrags zuverlässig unterrichten kann, ist der langfristige Mietvertrag nach §§ 550 S. 1, 578 schriftlich zu vereinbaren[197].

Der mündliche Vertrag ist aber nicht nach § 125 formnichtig, sondern nach §§ 550 S. 2, 578 auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann frühestens zum Schluss des ersten Jahres nach Überlassung der Mietsache gekündigt werden[198].

Auf länger als ein Jahr geschlossen ist vielleicht auch der Mietvertrag auf unbestimmte Zeit mit Verlängerungsabrede, mit langer Kündigungsfrist oder Beschränkung der ordentlichen Kündigung[199] und stets der Mietvertrag auf Lebenszeit des Mieters oder Vermieters[200].

Schriftlich zu vereinbaren ist nach § 550 der ganze Mietvertrag mit allen wesentlichen Abreden über Mietgegenstand, Mietzins, Vertragspartner, Mietbeginn und Mietdauer[201] sowie jede Vertragsänderung[202], wenn eine vorzeitige Kündigung vermieden werden soll. Es genügt jedoch, dass der Inhalt eines später stillschweigend vereinbarten Mietvertrags schon im unterschriebenen Abnahmeprotokoll nach Besichtigung der Mietsache festgehalten ist[203]. Formgültig ist auch die Unterschrift eines vollmachtlosen Vertreters[204].

Man muss freilich zwischen der Verlängerung und anderen Änderungen des Mietvertrags unterscheiden. Während die formwidrige Verlängerung den schriftlichen Mietvertrag nicht berührt[205], macht die formwidrige Vertragsänderung den ganzen Mietvertrag kündbar[206]. Da das wirksam gekündigte Mietverhältnis durch Vereinbarung nicht einfach fortgesetzt werden kann, muss auch der neue langfristige Mietvertrag schriftlich vereinbart werden[207].

Formfrei sind: die einseitige Anpassung der Vorauszahlungen an die Abrechnung der Nebenkosten[208], die einseitige Erhöhung der Miete kraft vereinbarer Indexklausel[209], die Ausübung der Verlängerungsoption[210] sowie die Verlängerung der Frist zur Annahme des Vertragsangebots[211]. Formfrei bleibt der Mietvorvertrag[212].

§ 550 S. 1 ist unabdingbar[213]. Die Kündigung nach § 550 S. 2 ist nur dann rechtsmissbräuchlich, wenn der Kündigende den Vertragspartner treuwidrig von der Schriftform abgehalten, sonstwie seine Treuepflicht schwer verletzt oder die wirtschaftliche Existenz des Vertragspartners gefährdet hat[214].

1. Das Mietverhältnis auf bestimmte Zeit

195

Ein Mietverhältnis kann man auflösend befristet (§ 163) auf bestimmte Zeit vereinbaren, sodass es nach § 542 II mit Ablauf der vereinbarten Mietzeit ohne weiteres endet, wenn es nicht aus wichtigem Grund vorzeitig fristlos gekündigt oder aber vertraglich verlängert wird[215].

Das befristete Mietverhältnis endet nicht schon mit Ablauf der vereinbarten Frist, wenn der Mietvertrag die eine oder andere Seite berechtigt, das Mietverhältnis durch Erklärung gegenüber dem Vertragspartner auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zu verlängern, und der Berechtigte die Verlängerungsoption rechtzeitig ausübt[216].

Seit der Mietrechtsreform 2001 bedarf der Zeitmietvertrag über Wohnraum nach § 575 I 1 jedoch einer besonderen Begründung, die der Vermieter dem Mieter bei Vertragsschluss schriftlich mitteilen muss.

Das Gesetz erlaubt nur drei Gründe:

- die Absicht des Vermieters, die Wohnung nach Ablauf der Mietzeit selbst zu nutzen oder durch Familien- oder Haushaltsangehörige nutzen zu lassen[217]; - die Absicht des Vermieters, den Wohnraum nach Ablauf der Mietzeit zu beseitigen, wesentlich zu verändern oder instand zu setzen; - die Absicht des Vermieters, den Wohnraum nach Ablauf der Mietzeit an einen Dienstpflichtigen zu vermieten.Ohne einen gesetzlichen Grund oder die rechtzeitige Mitteilung des Grundes ist das Mietverhältnis nach § 575 I 2 auf unbestimmte Zeit geschlossen, auch wenn die Vertragsurkunde es befristet. Nur die wirksame Befristung schließt eine ordentliche Kündigung aus[218].

Beispiel

Die Vertragspartner wollen das Mietverhältnis auf 13 Jahre befristen, vereinbaren statt eines Kündigungsverzichts aber eine unwirksame zweimalige Verlängerungsoption. Hier verhilft die ergänzende Vertragsauslegung, die § 575 I 2 nicht ausschließt, dem Parteiwillen zum Erfolg (BGH NJW 2013, 2820; 2014, 1302).

Nach § 575 II 1 hat der Mieter frühestens 4 Monate vor Fristablauf ein Recht darauf, vom Vermieter binnen Monatsfrist zu erfahren, ob der Grund zur Befristung noch bestehe. Die Rechtsfolge einer verspäteten Mitteilung regelt § 575 II 2, die Rechtsfolge eines späteren Eintritts des Grundes regelt § 575 III.

Abweichende Abreden zum Nachteil des Wohnungsmieters sind nach § 575 IV unwirksam.

Auch das wirksam befristete Wohnmietverhältnis kann nach §§ 543, 569 aus wichtigem Grund fristlos gekündigt werden (RN 265 ff.).

Das Mietverhältnis über Gewerberäume kann auch vorformuliert beliebig befristet werden[219]. Soll die Mietzeit länger als 30 Jahre dauern, kann es gemäß § 544 nach 30 Jahren außerordentlich gekündigt werden, es sei denn es ist auf die Lebensdauer des einen oder anderen Vertragspartners geschlossen.

2. Das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit

Das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit wird durch ordentliche befristete Kündigung beendet (§§ 542 I, 573, 580a).

Außerdem kann es aus wichtigem Grund jederzeit fristlos gekündigt werden (§§ 543, 569).

Die §§ 573 ff. schützen den Wohnungsmieter vor einer sozial nicht gerechtfertigten ordentlichen Kündigung (RN 250 ff.), und § 569 erschwert auch die fristlose Kündigung (RN 265 ff.).

1. Sonderformen der Miete

196

Auch die Untermiete ist Miete, freilich nur zwischen Unter- und Hauptmieter (RN 225).

Die Vormiete ist nach dem Vorbild des Vorkaufs das vertragliche Recht, durch Willenserklärung gegenüber dem Vermieter ein Mietverhältnis zu den Bedingungen zu begründen, die der Vermieter mit einem Dritten vereinbart hat. Die Vorschriften des Vorkaufs gelten entsprechend[220].

Die vertragliche Mietoption berechtigt dazu, durch Erklärung gegenüber dem Vermieter ein Mietverhältnis zu begründen oder zu verlängern[221]. Die Verlängerungsoption erlischt mit dem Mietende, wenn sie nicht vorher ausgeübt wird. Die unbefristete Option muss der Mieter unverzüglich nach der Kündigung des Vermieters ausüben[222].

Der Mietvorvertrag begründet noch kein Mietverhältnis, sondern verpflichtet nur dazu, einen Mietvertrag bestimmten Inhalts zu schließen (RN 1454 ff.), je nach Vereinbarung einen formfreien oder einen schriftlichen[223].

Das Leasing ist vorformulierte Miete mit kaufrechtlicher Gewährleistung (RN 290 f.).

Der Mietkauf ist Miete, verbunden mit einer Kaufoption: Der Mieter darf die Mietsache am Mietende zu einem bestimmten Preis, auf den der Mietzins angerechnet wird, kaufen[224].

2. Die Abgrenzung des Mietvertrags von anderen Vertragstypen

197

Miete und Pacht unterscheiden sich doppelt: Mieten kann man nach § 535 mit § 90 nur Sachen, pachten nach § 581 I auch andere Gegenstände wie Rechte und ganze Unternehmen. Die Miete berechtigt nur zum Sachgebrauch, die Pacht nach § 581 I mit §§ 99, 100 auch zur Fruchtziehung, insgesamt also zur Nutzung des Pachtgegenstandes[225]. Gewerbe- und Praxisräume kann man mieten oder pachten. Die Pacht setzt aber voraus, dass die Räume derart für ein bestimmtes Gewerbe eingerichtet oder ausgestattet sind, dass man sie nicht nur gebrauchen, sondern auch gewinnbringend nutzen kann[226].

Beispiele

- Gepachtet werden Gaststätten und Hotels samt Einrichtung (RG 103, 271), Kinos (RG 138, 192), auch eine Bäckerei mit Backstube und Laden (RG HRR 1929, 593). - Gemietet werden Leerräume für eine Apotheke (BGH NJW 79, 2351) oder Anwaltskanzlei (RG JW 1925, 472), auch eine Bäckerei, bestehend aus Backofen und Maschinen, die keine wesentlichen Bestandteile des Grundstücks sind (BGH NJW 68, 693).Weder Miete noch Pacht sondern ein Vertrag eigener Art kommt zustande, wenn jemand auf seinem Grundstück oder in seinen Räumen ein fremdes Gewerbe gestattet, denn er gewährt den Gebrauch nicht, sondern duldet ihn nur[227].

Auch der Automatenaufstellvertrag ist keine Platzmiete, sondern ein Vertrag eigener Art: Er gliedert den Spiel- oder Warenautomaten des Aufstellers in einen fremden Gewerbebetrieb (Gaststätte) ein, damit beide Partner Gewinn daraus ziehen[228].

Während der Mieter die fremde Sache gebraucht, nimmt der Verwahrer (§ 688) oder Lagerhalter (§ 467 HGB) sie nur in seine Obhut[229].

Die Gemeinschaft berechtigt jeden Teilhaber schon nach § 743 II zum Mitgebrauch der gemeinschaftlichen Sache. Mieter wird der Teilhaber vielleicht dann, wenn er die gemeinschaftliche Sache nach § 745 I gegen Entgelt allein gebrauchen darf[230], ebenso der Miterbe, dem die Erbengemeinschaft entgeltlich ein Nachlassgrundstück zum alleinigen Gebrauch überlässt[231].

Öffentlichrechtliche Nutzungsverhältnisse unterliegen ausschließlich dem öffentlichen Recht[232].

3. Die Miete in Mischverträgen

198

Das entgeltliche Überlassen von Fahrzeugen oder Maschinen samt Bedienungspersonal ist Miete mit Dienstverschaffung[233]. Um einen Werkvertrag nach § 631 handelt es sich erst, wenn der Fahrzeughalter den Transport verspricht.

Der Beherbergungs-, Pensions- oder Hotelaufnahmevertrag ist im Kern Miete, verpflichtet aber auch zu Diensten und Warenlieferungen[234]. Ähnlich liegen die Dinge bei der entgeltlichen Benutzung von Sport- und Vergnügungsstätten[235].

Wer dagegen Kino, Theater, Konzert oder Stadion besucht, schließt einen Werkvertrag über die Veranstaltung mit mietrechtlichem Einschlag[236].

Der Krankenhausaufnahmevertrag hingegen ist im Kern ein Dienstvertrag nach § 611 über Heilbehandlung (RN 378), verpflichtet aber auch zur Überlassung eines Bettes oder Zimmers.

Auch der Heimvertrag und der Vertrag über betreutes Wohnen verpflichten in erster Linie zu Pflegeleistungen[237].

4. Mietvertragliche Nebenpflichten

199

Das Mietverhältnis ist ein Dauerschuldverhältnis, das nach § 242 zu besonderer Rücksicht verpflichtet (zum Konkurrenzverbot: RN 172). Wer es daran fehlen lässt, wird dem Vertragsgegner aus Vertragsverletzung nach § 280 I 1 schadensersatzpflichtig, wenn er sich nicht nach § 280 I 2 entlastet[238].

Der Vermieter schuldet eine verkehrssichere Mietsache samt Zugang[239]. Den Mietvertrag verletzt er auch durch Verwendung unwirksamer AGB, die den Wohnungsmieter vertragswidrig zu Schönheitsreparaturen verführen[240], durch unbefugtes Betreten der Mieträume, denn dafür benötigt er einen besonderen Rechtfertigungsgrund[241], oder durch vorgetäuschten Eigenbedarf, der den Wohnungsmieter aus der Wohnung vertreibt[242].

Dagegen ist der Vermieter nicht verpflichtet, eine Abmahnung, die er irrig für berechtigt hält, zu unterlassen oder zurückzunehmen[243]. Auch muss er dem Mieter am Ende des Mietverhältnisses nicht bescheinigen, dass die Miete bezahlt sei[244].

Die Beweislast für eine Pflichtverletzung des Vermieters trägt der Mieter. Wenn aber die Schadensursache im Obhutsbereich des Vermieters liegt, muss der Vermieter sich nicht nur gemäß § 280 I 2 vom Vorwurf des Verschuldens, sondern auch noch vom Vorwurf der Verletzung einer vertraglichen Verpflichtung entlasten[245].

Der Mieter darf die Mietsache nicht vertragswidrig gebrauchen: weder zweckentfremden[246] noch beschädigen[247] noch übermäßig abnutzen (§§ 541, 543 II), er soll sie vielmehr pfleglich behandeln[248]. Dulden muss er kraft Gesetzes notwendige Reparaturen der Mieträume stets (§ 554 I), bauliche Verbesserungen in der Regel (§ 554 II). Dem Vermieter, der wegen Mietzahlungsverzugs die Gasversorgung sperren will, hat er den Zugang zur Mietwohnung zu gestatten[249]. Der Geschäftsraummieter soll den Vermieter über außergewöhnliche Umstände informieren[250]. Zum Mietgebrauch ist er aber nur berechtigt, nicht verpflichtet[251].

Ist das Mietauto kaskoversichert und zahlt der Mieter dafür höhere Miete oder die Versicherungsprämie, haftet er nicht für versicherte Schäden der Mietsache[252]. Schon die Erklärung des Vermieters, das Mietauto sei kaskoversichert, befreit den Mieter vom versicherten oder versicherbaren Risiko[253].

1. Das gesetzliche System

200

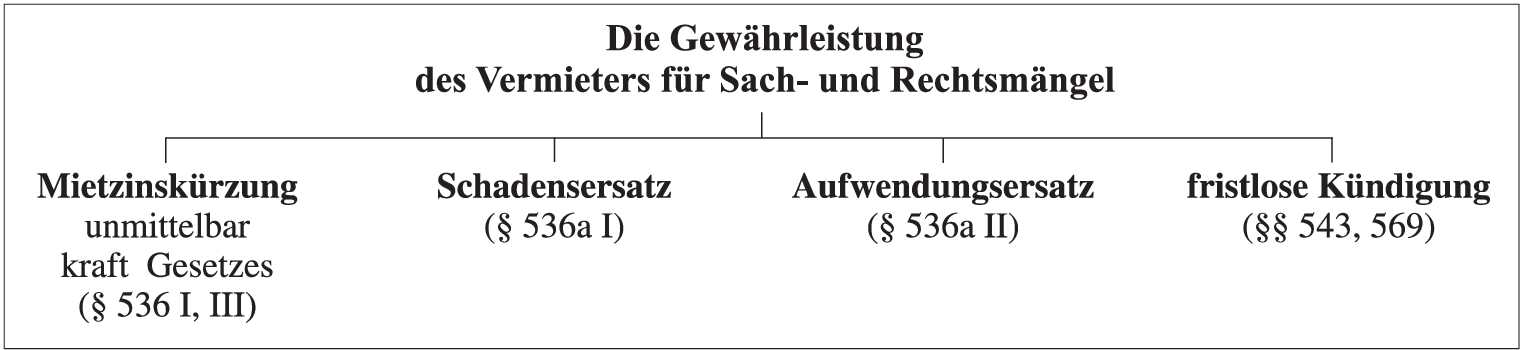

Die §§ 536-536d regeln die Gewährleistung des Vermieters für Sach- und Rechtsmängel. Haftungsgrund ist die gesetzliche Garantie, dass die Mietsache bei der Übergabe[254] zum „vertragsmäßigen Gebrauch“ tauge[255]. Weder die Schuldrechtsnoch die Mietrechtsreform haben daran etwas geändert.

Der Anspruch des Mieters auf Mängelbeseitigung nach § 535 I 2 ist noch keine Gewährleistung, sondern zielt auf normale Vertragserfüllung[256] und kann während der Mietzeit nicht verjähren[257]. Erst die §§ 536-536d regeln die Gewährleistung.

§ 536 berechtigt den Mieter zur Minderung, ist jedoch keine Anspruchsgrundlage, sondern kürzt unmittelbar den Mietzins. § 536a I ist Anspruchsgrundlage für Schadensersatz, § 536a II für Aufwendungsersatz. Unter den Voraussetzungen der §§ 543, 569 darf der Mieter das Mietverhältnis fristlos kündigen.

Bild 24: Die Gewährleistung des Vermieters

[Bild vergrößern]

§ 536b schließt die Gewährleistung aus, wenn der Mieter den Mangel kennt oder grobfahrlässig nicht kennt. Die Parteien können die Gewährleistung vertraglich beschränken oder ausschließen. Derartige Abreden sind jedoch nach § 536d nichtig, wenn der Vermieter den Mangel arglistig verschweigt. § 536c II 2 schließt die Mängelrechte des Mieters schon dann aus, wenn er den Mangel nicht anzeigt und so dem Vermieter die Möglichkeit einer Abhilfe nimmt. Und wenn er sich weigert, die Beseitigung des Mietmangels durch den Vermieter zu dulden, verliert der Mieter seine Rechte auf Minderung und Zurückbehaltung der Restmiete[258].

201

Die Beweislast für Mietmängel richtet sich nach § 363: Sobald der Mieter die Mietsache vorbehaltlos angenommen hat, muss er den Mangel beweisen[259]. Bis dahin muss der Vermieter beweisen, dass die Mietsache mangelfrei sei. Er trägt auch die Beweislast für eine erfolgreiche Mängelbeseitigung[260], für die vertragliche Beschränkung der Gewährleistung und für die Einwendungen aus §§ 536b, 536c II.

Die unberechtigte Mängelrüge verletzt den Mietvertrag und verpflichtet den Mieter nach § 280 I 1 zum Schadensersatz, wenn er sich nicht nach § 280 I 2 entlastet[261].

2. Die Minderung des Mietzinses

2.1 Die Kürzung und das Erlöschen der Mietzinsforderung

202

202 § 536 I 2 kürzt die Mietzinsforderung des Vermieters angemessen für diejenige Mietzeit, während der die Mietsache infolge des Mangels nur teilweise brauchbar ist. Gekürzt wird die Bruttomiete samt aller Nebenkosten[262]. Die Mietzinsforderung erlischt nach § 536 I 1 völlig für diejenige Zeit, während der die Mietsache unbrauchbar ist[263].

Das Gesetz gibt dem Mieter nicht lediglich einen Anspruch oder ein Gestaltungsrecht auf Minderung, sondern kürzt oder beseitigt unmittelbar die Zahlungspflicht[264] und begründet eine anspruchsfeindliche Einwendung, die nicht verjähren kann. Behaupten und beweisen muss der Mieter nur einen bestimmten Mangel, der die Brauchbarkeit der Mietsache beeinträchtigt, nicht auch das Maß der Beeinträchtigung und schon gar nicht den Geldbetrag der Minderung[265]. Den bereits überzahlten Mietzins verlangt der Mieter nach §§ 812 ff. zurück, denn die gesetzliche Minderung beseitigt insoweit den Rechtsgrund[266].