- -

- 100%

- +

Abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Wohnungsmieters sind nach § 536 IV unwirksam.

2.2 Die Voraussetzungen der Mietzinskürzung

203

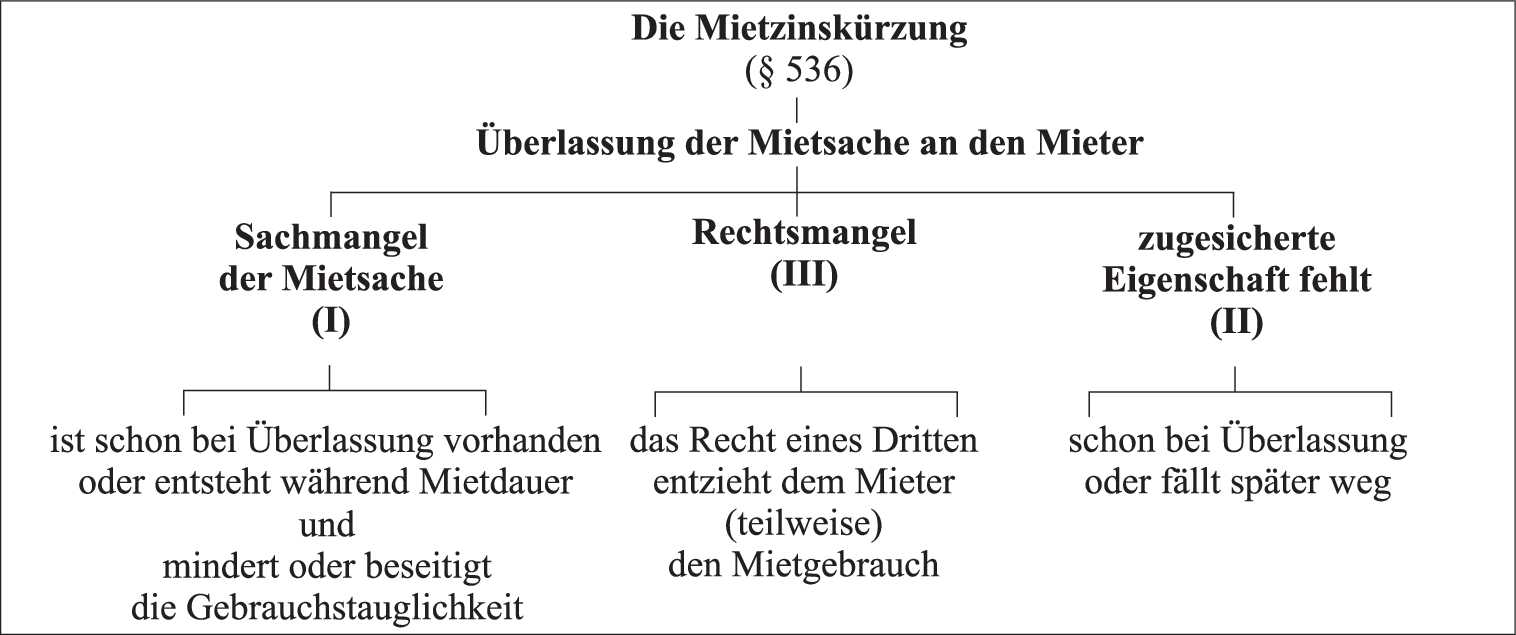

Die Einwendung des Mieters aus § 536 erfordert entweder einen Mangel der Mietsache (I) oder das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft (II) oder einen Rechtsmangel (III) und entsteht frühestens mit der Überlassung der Mietsache an den Mieter[267]. Der Mangel muss der Mietsache schon zur Zeit der Überlassung an den Mieter anhaften oder sie später befallen und ihre Brauchbarkeit wenigstens mindern.

Bild 25: Die Mietzinskürzung

[Bild vergrößern]

2.3 Der Sachmangel der Mietsache

Die Mietsache hat nach § 536 I 1 einen Sachmangel, wenn sie schlechter ist, als sie nach dem Mietvertrag sein darf, und deshalb zum vertragsmäßigen Gebrauch nicht voll taugt[268]. Maßstab ist in erster Linie der vereinbarte besondere Gebrauchszweck[269], hilfsweise der übliche Gebrauchszweck nach der Verkehrsanschauung[270].

Eine bestimmte Beschaffenheit der Mietsache können die Vertragspartner auch stillschweigend durch schlüssiges Verhalten vereinbaren. Die insgeheime Vorstellung und Erwartung des Mieters genügt auch dann nicht, wenn der Vermieter sie kennt, ihr aber nicht zustimmt[271].

Eine unerhebliche Minderung der Brauchbarkeit bleibt nach § 536 I 3 folgenlos[272], nach § 536 Ia ebenso drei Monate lang eine Minderung der Brauchbarkeit durch eine Maßnahme der Modernisierung gemäß § 555b Nr. 1.

Wie beim Kauf kann der Mangel in der Beschaffenheit der Mietsache, in ihrer Beziehung zur Umwelt oder in einer öffentlichrechtlichen Gebrauchsbeschränkung liegen.

204

Beispiele

Mangelhafte körperliche Beschaffenheit der Mietsache:

- Das Wohnhaus ist statisch unsicher (BGH NJW 63, 804), schlecht isoliert (BGH NJW 2005, 218: Schalldämmung; NJW 2009, 2441: kein Mangel, wenn der Trittschallschutz beim Hausbau den DIN-Normen entsprach; NJW 2013, 2417 oder von Schimmel befallen (BGH NJW 2013, 2660). - Lärmbelästigung in einem hellhörigen Gebäude, aber der Mieter darf nur einen Schallschutz erwarten, der dem Standard zur Zeit der Errichtung des Gebäudes genügt (BGH NJW 2017, 1877). - Die Wohnung oder der Geschäftsraum ist tatsächlich um mehr als 10 % kleiner, als der Mietvertrag ausweist (BGH NJW 2004, 1947: tatsächliche Vermutung für Minderung der Gebrauchstauglichkeit; NJW 2011, 1282: auch möblierter Wohnraum; NJW 2016, 239: Auch eine spätere Mieterhöhung richtet sich nach der tatsächlichen Wohnfläche; NJW 2018, 2317 u. 2019, 2466: Beschaffenheitsvereinbarung durch Angabe der Wohnfläche im Mietvertrag). Berechnet wird die Wohnfläche in erster Linie danach, welche Raumflächen vertraglich zum Wohnen vermietet sind, auch wenn sie bauordnungsrechtlich nicht zum Wohnraum zählen (BGH NJW 2009, 3421; 2010, 1064: Vertragsauslegung; NJW 2010, 2648: auch stillschweigende Vereinbarung; NJW 2010, 1745: „ca-Angabe“, keine Toleranzspanne; NJW 2010, 292: nicht mitvermieteter Garten; NJW 2010, 293: vorformulierte „Mietraumfläche“ in Dachgeschosswohnung, nicht Grund-, sondern nur Wohnfläche); hilfsweise gilt die VO v. 25.11.2003 (BGBl I, 2346), die DIN 283 nur, wenn vereinbart oder naheliegend (BGH NJW 2007, 2624; 2009, 2295). Ist nur ein Nebenraum (Keller) des gemieteten Geschäftsraums kleiner als vereinbart, wird die Miete nur nach dem Minderwert des Nebenraums gemindert (BGH NJW 2012, 2173). - Elektroanlage und Stromversorgung in einer Altbauwohnung erreichen nicht den Mindeststandard eines zeitgemäßen Wohnens (BGH NJW 2004, 3174). - Die Wohnung wird durch einen Brand beschädigt, mag die Brandursache im Gefahrenbereich des Vermieters oder Mieters liegen (BGH NJW 2008, 2432; 2015, 699). - Morsche Äste gefährden den Hotelparkplatz (BGH 63, 333) oder Campingplatz (OLG Frankfurt NJW-RR 86, 108). - Die Außenhaut des Flugzeuges ist korrosionsgefährdet (BGH NJW 87, 432).205

Mangelhafte Beziehung der Mietsache zur Umwelt:

- „Umweltfaktoren“ wie Lärm, Gestank, Ruß, Rauch oder Abgase vom Nachbargrundstück mindern den Mietgebrauch jedenfalls dann, wenn der Vermieter sie nach § 906 verbieten kann. Muss er sie als ortsüblich dulden, ist auch der vereinbarte Mietgebrauch entsprechend beschränkt (BGH NJW 2013, 680: keine Minderung wegen zeitweiligen Straßenbaulärms; NJW 2015, 2177: keine Minderung durch Kinderlärm auf dem Schulhof neben der Wohnung; NJW 2020, 2884: Baustellenlärm und -schmutz). - Fäkalgeruch im Treppenhaus (BGH NJW 2012, 382). - Wiederholte Störungen durch Partylärm aus einer anderen Mietwohnung (BGH NJW 2012, 1647). - Das Wohnhaus liegt in einem hochwassergefährdeten Gebiet oder hält bautechnisch nicht einmal einem gewöhnlichen Hochwasser stand (BGH NJW 71, 424; DB 76, 816: defekter Rückstauschieber). - Der erschwerte Zugang zum Geschäftslokal beeinträchtigt den Mietgebrauch (BGH NJW 2009, 664). - Der Vermieter von Gewerberaum verletzt das vereinbarte Konkurrenzverbot (BGH NJW 2013, 44: Minderung und Beseitigungsanspruch; NJW 2020, 1507: Verletzung der Hauptleistungspflicht aus § 535 I 1).206

Öffentlichrechtliche Gebrauchsbeschränkungen:

- Abbruchsverfügung (BGH WM 71, 538), Bauverbot (BGH NJW 58, 785; 92, 1384), Bezugsverbot (BGH NJW 63, 804) oder Benutzungsverbot (BGH NJW 80, 777; 2009, 3421: kein Sachmangel, solange die Behörde nicht einschreitet); - Verbot der Bimsausbeute im Wasserschutzgebiet (BGH 93, 142) oder der Disco im Wohngebiet (BGH 68, 294); - Verhinderung des vereinbarten Umbaus der vermieteten Arztpraxis durch den Denkmalschutz (BGH NJW 99, 635); - Verweigerung der Gaststättenkonzession, weil die Räume ungeeignet seien oder Autostellplätze fehlten (BGH NJW 92, 3226); - Nutzungsbeschränkung für das Dachgeschoss, dessen Nutzung als Büro nicht genehmigungsfähig ist (OLG Hamburg ZMR 95, 533: fehlende Genehmigung genügt nicht; OLG München ZMR 96, 496: behördliche Duldung verhindert Sachmangel).207

Keine Sachmängel, sondern typisches Mieterrisiko sind:

- Schwacher Ladenbesuch infolge schlechter Lage (BGH NJW 81, 2405; 2000, 1714; 2006, 899) und Unrentabilität der Kiesgrube (BGH NJW 82, 2062). - Bauverzögerung durch unberechtigten Nachbarwiderspruch (BGH NJW 92, 3226: allenfalls Verzug). - Gesetzliches Rauchverbot in Gaststätten (BGH NJW 2011, 3151). - Hohe Energiekosten der vertragsgemäßen Heizungs und Belüftungsanlage (BGH NJW 2014, 685: Der Mieter darf die Heizung nicht modernisieren). - Wärmebrücken in den Außenwänden und Gefahr der Schimmelbildung in der Mietwohnung, wenn das Gebäude technisch fehlerfrei errichtet worden ist (BGH NJW 2019, 507).2.4 Das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft

208

Mangelhaft ist die Mietsache nach § 536 II auch dann, wenn ihr eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder verlorengeht. Die Eigenschaften der Mietsache werden nicht durch ihren Wert oder Ertrag, sondern durch ihre wertbildenden Faktoren bestimmt[273]. Wann aber sichert der Vermieter eine bestimmte Eigenschaft zu? Wenn er vertraglich garantiert, für das Fehlen dieser Eigenschaft ohne wenn und aber einzustehen. Dazu genügt weder die Beschreibung der Mietsache noch die Angabe des Gebrauchszwecks[274].

2.5 Der Rechtsmangel der Mietsache

209

§ 536 III definiert den Rechtsmangel als das private Recht eines Dritten an der Mietsache, das dem Mieter den versprochenen Mietgebrauch ganz oder zum Teil vorenthält oder entzieht[275].

Da man auch fremde Sachen vermieten kann, liegt der Rechtsmangel nicht schon im Recht des Dritten, sondern erst in der berechtigten Vorenthaltung oder Entziehung des Mietgebrauchs[276].

Beispiele

- Der Vermieter ist nicht verfügungsberechtigt und der Berechtigte nicht bereit, die Mietsache zu den Bedingungen des Mietvertrags vom Mieter gebrauchen zu lassen (BGH NJW 2008, 2771). - Der Vormieter verweigert zu Recht die Rückgabe der Mietsache, weil sein Mietverhältnis noch andauert (BGH NJW 61, 917). - Die Vermietung von Teileigentum ist nach § 15 WEG untersagt (BGH NJW 96, 714). - Wenn der Vermieter seine Zustimmung zur Untervermietung berechtigt verweigert und vom Untermieter die Mietsache herausverlangt, ist dies ein Rechtsmangel im Untermietverhältnis (BGH 63, 132; NJW 86, 308).Der Vermieter muss sowohl für ursprüngliche als auch für nachträgliche Rechtsmängel einstehen[277].

Noch keinen Rechtsmangel begründen schuldrechtliche Ansprüche[278] und rechtswidrige Störungen Dritter[279]; da sie sich gegen ihn rechtlich nicht durchsetzen können, muss der Mieter sie selbst abwehren.

3. Der Anspruch des Mieters auf Schadensersatz

3.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge

210

Nach § 536a I mit § 536 hat der Mieter Anspruch auf Schadensersatz. Der Vermieter soll den Mieter finanziell so stellen, wie wenn die Mietsache mangelfrei wäre. Zu ersetzen sind nach §§ 249, 252 Minderwert, Mängelbeseitigungskosten, Mehrkosten für eine Ersatzsache und entgangener Gewinn.

Da das Mietverhältnis aber regelmäßig kündbar ist, muss der Vermieter den Schaden des Mieters nur für die Zeit bis zur nächsten Kündigungsmöglichkeit des Mieters ersetzen, den Mieter also finanziell so stellen, wie er zu diesem Zeitpunkt stünde, wenn die Mietsache mangelfrei wäre[280].

§ 536a I deckt auch die Mangelfolgeschäden, die der Mieter über sein Erfüllungsinteresse hinaus an Gesundheit, Eigentum oder anderen Rechtsgütern erleidet[281].

3.2 Die Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs

211

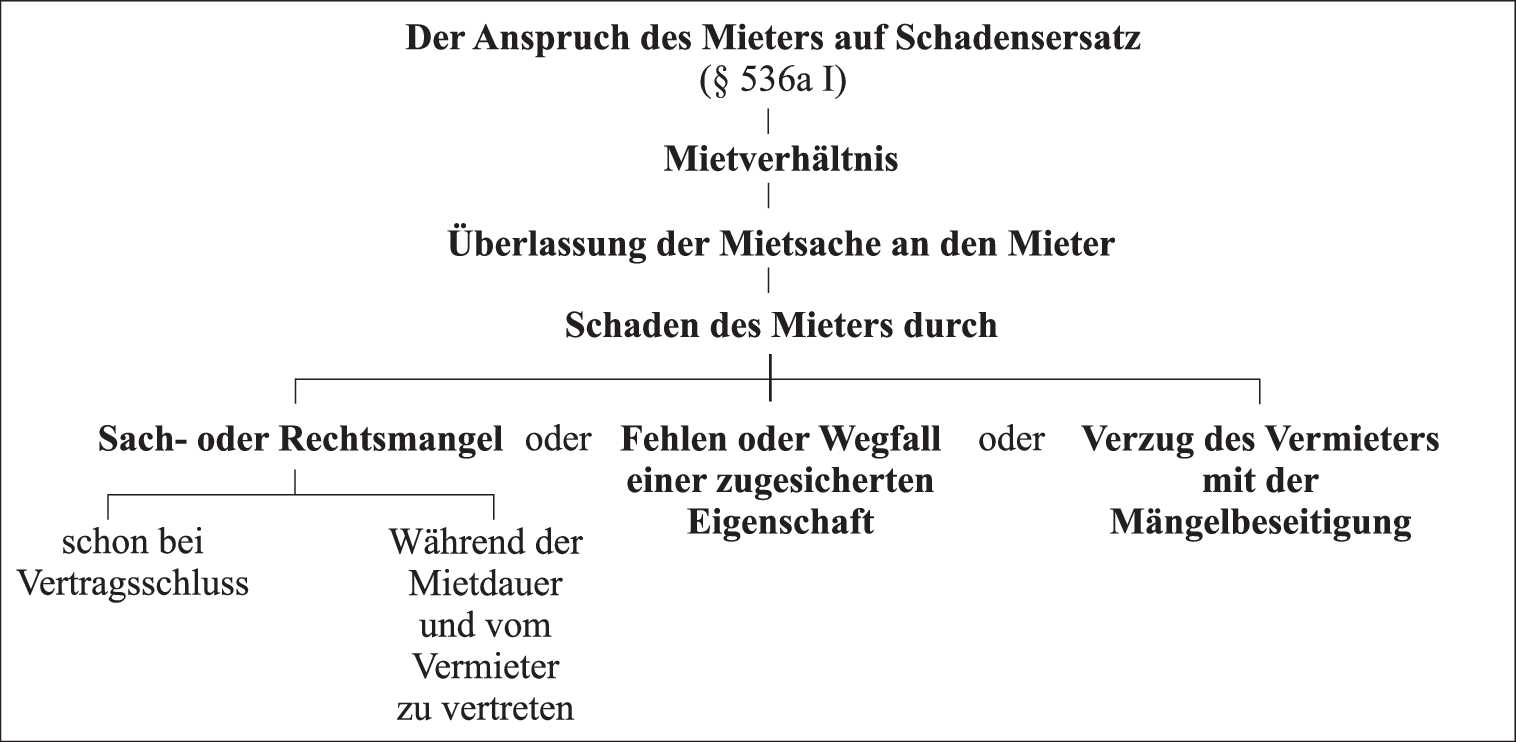

Der Anspruch des Mieters auf Schadensersatz setzt nach § 536a I mit § 536 voraus:

- ein Mietverhältnis; - die Überlassung der Mietsache an den Mieter, denn vorher gibt es noch keine Gewährleistung[282]; - einen Schaden des Mieters[283], verursacht durch: - entweder einen (Sach oder Rechts-) Mangel der Mietsache schon bei Vertragsschluss[284] - oder einen späteren Mangel, den der Vermieter zu vertreten hat - oder Verzug des Vermieters mit der Mängelbeseitigung - oder das Fehlen oder den Wegfall einer zugesicherten Eigenschaft.Die Beweislast trägt der Mieter[285].

Bild 26: Der Anspruch des Mieters auf Schadensersatz

[Bild vergrößern]

Erste Alternative: Der Sach oder Rechtsmangel ist offen oder versteckt zumindest im Keime schon bei Vertragsschluss vorhanden[286].

Beispiele

- Der Fußbodenbelag einer Kegelbahn schwitzt bei Wetterumschwung (BGH DB 72, 577). - Auf dem Hotelparkplatz besteht die Gefahr eines Astbruchs (BGH 63, 333). - Baufehler verursachen ein Bezugsverbot (BGH NJW 63, 804). - Von Anfang an ist damit zu rechnen, die Baubehörde werde ihre rechtswidrige Genehmigung einer Disco im Wohngebiet zurücknehmen (BGH 68, 294: im Einzelfall verneint).Da § 536a I auf § 536 verweist, muss der Sachmangel auch noch bei Überlassung der Mietsache vorhanden sein[287]. Ein Verschulden des Vermieters verlangt das Gesetz nicht[288].

Zweite Alternative: Die Mietsache wird erst nach Vertragsschluss mangelhaft, und der Vermieter hat den Mangel nach §§ 276-278 zu vertreten. Das Verschulden des Vermieters ist gegen den Wortlaut des Gesetzes keine Anspruchsvoraussetzung, denn der Vermieter muss sich nach § 280 I 2 entlasten[289]. So ist er für die Elektroanlage in der Mietwohnung nicht stets verantwortlich und muss sie ohne besonderen Anlass auch nicht regelmäßig überprüfen[290].

Dritte Alternative: Der Vermieter kommt mit der Mängelbeseitigung gemäß § 286 in Verzug[291]. Die Mängelanzeige allein ist im Zweifel aber noch keine Mahnung.

Vierte Alternative: Der Mietsache fehlt eine zugesicherte Eigenschaft oder die zugesicherte Eigenschaft geht später verloren.

Mitverschulden des Mieters kann den Schadensersatzanspruch nach § 254 kürzen oder ausschließen[292].

Bevor der Mieter Schadensersatz wegen Nichterfüllung fordert, muss er dem Vermieter Gelegenheit zur Abhilfe geben[293].

Eine ungeeignete, nutzlose Mängelbeseitigung muss der Vermieter nicht bezahlen[294].

Der Mietvertrag schützt nicht nur den Mieter selbst vor Schaden, sondern nach den Regeln des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte (RN 1472 ff.) auch Angehörige und Besucher sowie andere Dritte, an deren Schutz dem Mieter ersichtlich gelegen ist[295]. Der Untermieter gehört nicht dazu, sondern hält sich an den Mieter als seinen Vertragspartner[296].

4. Der Anspruch des Mieters auf Ersatz seiner Aufwendungen

212

Seinen Aufwand für die Erhaltung oder Verbesserung der Mietsache kann der Mieter dem Vermieter nur nach § 536a II oder § 539 in Rechnung stellen.

Nach § 536a II Nr. 1 darf der Mieter, wenn er den Vermieter mit der Mängelbeseitigung gemäß §§ 535 I 2, 286 in Verzug gesetzt hat, den Mangel der Mietsache selbst beseitigen und vom Vermieter Ersatz der dafür erforderlichen Kosten verlangen. Und statt die Kosten aus eigener Tasche vorzuschießen, darf er vom Vermieter einen Vorschuss in Höhe der voraussichtlich erforderlichen Mängelbeseitigungskosten verlangen[297], muss ihn aber für die Mängelbeseitigung verwenden und abrechnen[298] oder alsbald an den Vermieter zurückzahlen[299].

Wenn die umgehende Beseitigung des Mangels zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Mietsache erforderlich ist, darf der Mieter nach § 536a II Nr. 2 den Mangel, ohne den Vermieter in Verzug setzen zu müssen, sogleich selbst beseitigen und Ersatz des dafür erforderlichen Aufwands verlangen[300].

Wenn aber der Mieter, ohne sich an die Vorgaben des § 536a II zu halten, den Mangel der Mietsache voreilig selbst beseitigt, bekommt er weder Aufwendungsnoch Schadensersatz, sondern bleibt auf seinen Kosten sitzen[301].

Keinen Anspruch auf Kostenersatz oder Vorschuss hat der Mieter für Maßnahmen, die zur nachhaltigen Mängelbeseitigung ungeeignet sind[302].

Aufwendungen, die nicht nach § 536a II zu erstatten sind, kann der Mieter dem Vermieter nur nach § 539 I in Rechnung stellen und nur unter den Voraussetzungen einer berechtigten Geschäftsführung ohne Auftrag nach §§ 677, 683. Dazu muss er ohne Auftrag ein Geschäft des Vermieters führen, das dem Interesse und Willen des Vermieters entspricht (RN 833 ff.), denn § 539 I verweist nicht nur auf die Rechtsfolgen, sondern auch auf die Voraussetzungen der §§ 677 ff.[303]. Kein fremdes, sondern ein eigenes Geschäft führt der Mieter, wenn er die Mietwohnung renoviert, obwohl die vorformulierte Renovierungsabrede unwirksam ist, denn damit bezahlt er lediglich eine vermeintliche Mietschuld[304]. Überhaupt keine ersatzfähige Aufwendung ist die Bebauung des Mietgrundstücks[305].

Einen Bereicherungsanspruch des Mieters aus § 812 I schließen die §§ 536a II, 539 I nicht aus.

5. Die Konkurrenz der Mängelrechte des Mieters

213

Neben der Mietzinskürzung nach § 536 behält der Mieter seinen Anspruch auf Vertragserfüllung aus § 535[306]. Also darf er nach § 320 den gekürzten Mietzins solange verweigern, bis der Mangel beseitigt ist[307]. Wegen eines Mangels der Wohnung, den der Vermieter nicht kennt, darf der Mieter aber erst den Mietzins verweigern, der nach der Mängelrüge fällig wird[308]. Die Einrede aus § 320 verliert er erst, wenn er an der Mietsache ersichtlich nicht mehr interessiert ist[309].

Auch Mietzinskürzung (§ 536) und Schadensersatzanspruch (§ 536a I) schließen sich nicht aus. Der Mieter kann nach §§ 543, 569 überdies fristlos kündigen. Hat er den Mangel nach § 536a II selbst beseitigt, muss er zwar wieder den vollen Mietzins zahlen, kann aber seine Aufwendungen dagegen aufrechnen.

Die besondere mietrechtliche Gewährleistung verdrängt ab Überlassung der Mietsache das allgemeine Schuldrecht, wenn ein Sach- oder Rechtsmangel den Mietgebrauch stört[310], es sei denn, der Vermieter handle arglistig[311].

Wenn nichts anderes vereinbart ist, trägt der Mieter allein das Verwendungsrisiko. Die Regeln über die Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 können dem Mieter nicht helfen, wenn sein Gewerbe in den Mieträumen von der Kundschaft nicht angenommen wird[312].

6. Die Einwendungen des Vermieters gegen die Mängelrechte des Mieters

6.1 Die Beweislast

Die vertragliche oder gesetzliche Beschränkung der Mängelrechte des Mieters begründet Einwendungen und Einreden, die der Vermieter beweisen muss[313].

6.2 Die vertragliche Haftungsbeschränkung

214

Die Mängelrechte des Mieters aus §§ 536, 536a können vertraglich beschränkt oder ausgeschlossen werden[314].

Unabdingbar ist nach § 536 IV die Mietzinskürzung im Wohnmietverhältnis und nach § 536d für alle Mietverhältnisse die Haftung des Vermieters, der den Mangel arglistig verschwiegen hat. Diese rechtserhaltenden Tatsachen muss der Mieter beweisen.

AGB des Vermieters, die vom Gesetz abweichen, scheitern leicht an §§ 307, 309[315].

6.3 Die Kenntnis des Mieters vom Mangel

215

§ 536b S. 1 schließt die Gewährleistung des Vermieters aus, wenn der Mieter den Rechts- oder Sachmangel bei Vertragsschluss kennt. Wer sehenden Auges eine mangelhafte Sache mietet, verdient keinen Schutz. Dem Mieter bleiben der Erfüllungsanspruch aus § 535 I[316] und die Einrede aus § 320[317].

Kenntnis hat der Mieter, wenn er zumindest damit rechnet, die Mietsache habe einen Mangel, der ihre Brauchbarkeit mindere[318]. Der Mieter muss den Mangel schon bei Vertragsschluss kennen[319].

§ 536b S. 1 ist nicht entsprechend anwendbar, wenn der Mieter den Mangel erst nach Vertragsschluss erfährt, das Mietverhältnis gleichwohl widerspruchslos fortsetzt und den vollen Mietzins brav längere Zeit weiterzahlt[320], aber vielleicht verzichtet er stillschweigend auf seine Mängelrechte oder verwirkt sie nach § 242[321].

6.4 Die grobfahrlässige Unkenntnis des Mieters vom Mangel

Die Gewährleistung des Vermieters ist nach § 536b S. 2 schon dann ausgeschlossen, wenn der Mieter den Sachmangel bei Vertragsschluss grobfahrlässig übersieht, weil er nicht einmal auf das achtet, was jedem ins Auge springt, sondern über den Mangel förmlich stolpert[322]. Der Vermieter haftet dann nur noch für arglistiges Verschweigen des Mangels, oder wenn er auf Verlangen des Mieters Abhilfe versprochen hat[323]. Diese rechtserhaltenden Tatsachen muss der Mieter beweisen.

6.5 Die vorbehaltlose Annahme der mangelhaften Mietsache

Nach § 536b S. 3 verliert der Mieter seine Mängelrechte, wenn er die mangelhafte Mietsache in Kenntnis des Mangels annimmt. Die Beweislast trägt der Vermieter. Der Mieter verliert seine Mängelrechte nur dann nicht, wenn er sie sich bei der Annahme der Mietsache vorbehält, muss diese rechtserhaltende Tatsache freilich beweisen (zur Vertragsstrafe: RN 1496).

6.6 Die unterlassene Mängelanzeige des Mieters

216

Nach § 536c II 2 verliert der Mieter die Mietzinskürzung durch § 536, den Schadensersatzanspruch aus § 536a I und das Kündigungsrecht nach § 543 III 1, wenn er einen Sach- oder Rechtsmangel, eine Gefährdung der Mietsache, die während der Mietzeit auftritt[324], oder die Rechtsanmaßung eines Dritten wider § 536c I (RN 221) nicht unverzüglich dem Vermieter anzeigt und ihn so daran hindert, Abhilfe zu schaffen. Die Beweislast trägt der Vermieter[325]. Die Anzeigepflicht entfällt, wenn der Vermieter den Mangel oder die Gefährdung schon kennt[326]. Diese Ausnahme muss der Mieter beweisen. Auf die vorbehaltlose Weiterzahlung des Mietzinses ist § 536c nicht anwendbar[327].