- -

- 100%

- +

Das Bundesverfassungsgericht bewertet auch das Besitzrecht des Mieters nach Art. 14 I GG als Eigentum und wägt die beiden Eigentumsrechte gegeneinander ab[460].

Abreden, die zum Nachteil des Wohnungsmieters von § 573 I-III abweichen, sind nach § 573 IV unwirksam.

3.2 Die erhebliche schuldhafte Vertragsverletzung des Mieters nach § 573 II Nr. 1

253

Die Vertragsverletzung des Mieters[461] muss zwar Gewicht haben, aber nicht so schwer wiegen, dass sie nach §§ 543, 569 eine fristlose Kündigung rechtfertigt, denn § 573 berechtigt zur ordentlichen Kündigung. Eine Abmahnung des Vermieters ist, anders als nach § 543, nur erforderlich, wenn erst ihre Missachtung die Schwere der Vertragsverletzung begründet[462]. Der Zahlungsverzug des Mieters kann schon dann, wenn er den wichtigen Grund nach § 543 II Nr. 3 nicht erreicht, nach § 573 II Nr. 1 die ordentliche Kündigung rechtfertigen[463].

3.3 Der Eigenbedarf des Vermieters nach § 573 II Nr. 2

254

Der Vermieter darf ordentlich kündigen, wenn er die vermietete Wohnung für sich selbst, seine Angehörigen oder Personen seines Hausstandes beansprucht[464]. Nach Art. 14 I GG bestimmt der Vermieter, welchen Wohnbedarf er für sich und seine Angehörigen habe. Seine ernsthafte Absicht, die vermietete Wohnung selbst zu nutzen, ist zu respektieren[465], denn § 573 schützt den Mieter nur vor der Willkür des Vermieters[466].

Zur Kündigung berechtigt nur die ernst gemeinte Absicht des Vermieters, die Wohnung selbst zu nutzen. Diese Absicht ist eine beweisbare innere Tatsache[467]. Der Vermieter muss sie mit nachvollziehbaren, vernünftigen Argumenten begründen[468] und die Person, für die er die Wohnung benötigt, in der Kündigung benennen[469]. Überwiegt im Mischmietverhältnis die Wohnnutzung, genügt der Eigenbedarf am Wohnraum[470].

Die Kündigung ist auch dann berechtigt, wenn der Eigenbedarf unvorhergesehen schon kurze Zeit nach Abschluss des Mietvertrags entsteht[471]. Jedoch ist der Vermieter, der schon bei Abschluss des Mietvertrags die baldige eigene Nutzung der Wohnung beabsichtigt oder auch nur erwägt, verpflichtet, den Mieter darüber aufzuklären. Tut er es nicht, wird seine Eigenbedarfskündigung rechtsmissbräuchlich[472].

Hat der Vermieter noch eine gleichwertige, freie Wohnung, muss er sie vielleicht dem Mieter anbieten[473] oder selbst beziehen. Tut er dies nicht, ist er dem Mieter nach § 280 I 1 zum Schadensersatz verpflichtet, seine Eigenbedarfskündigung wird deshalb nicht rechtsmissbräuchlich[474].

Analog § 573 II Nr. 2 darf auch die teilrechtsfähige Außengesellschaft bürgerlichen Rechts, obwohl sie selbst weder einen Eigenbedarf noch Angehörige hat, wegen Eigenbedarfs eines Gesellschafters oder dessen Angehörigen kündigen[475], während Miteigentümer und Miterben als Vermieter dieses Recht schon immer hatten.

Dass der Eigenbedarf später wegfällt, muss der Vermieter dem Mieter nur während der Kündigungsfrist mitteilen, denn deren Ablauf beendet das Mietverhältnis unwiederbringlich[476]. Verletzt der Vermieter diese Pflicht, wird seine Kündigung unwirksam[477].

Wer eine Eigentumswohnung erwirbt, die schon vermietet und dem Mieter überlassen war, als das Wohnungseigentum begründet wurde, muss nach § 577a mit der Eigenbedarfskündigung mindestens drei Jahre warten (RN 287).

Die Kündigung ohne Eigenbedarf und vor allem die Vortäuschung eines Eigenbedarfs verletzen den Mietvertrag und verpflichten den Vermieter nach § 280 I 1 zum Schadensersatz[478]. Nach § 249 I hat der geprellte Mieter, wenn er dem Vermieter auf die Schliche kommt, Anspruch auf Wiederherstellung seines Mietbesitzes und klagt, so der Vermieter sie noch besitzt, auf Herausgabe der Mietwohnung[479]. Im Schadensersatzprozess muss der Mieter die negative Tatsache beweisen, dass der Vermieter keinen Eigenbedarf gehabt habe[480]. Der Vermieter aber muss plausibel darlegen, warum er nach dem Auszug des Mieters nicht selbst eingezogen sei[481]. Der Räumungsvergleich enthält keinen stillschweigenden Verzicht des Mieters auf Schadensersatz wegen Vortäuschung eines Eigenbedarfs[482].

3.4 Die angemessene wirtschaftliche Verwertung des Grundstücks nach § 573 II Nr. 3

255

Der Vermieter darf ordentlich kündigen, wenn das Wohnmietverhältnis ihn daran hindert, sein Grundstück angemessen zu verwerten, und ihn dadurch erheblich benachteiligt[483]. Art. 14 I GG schützt auch das Recht des Vermieters, sein Eigentum zu veräußern und zu verwerten[484].

Angemessen ist etwa eine Verwertung, die den Unterhalt oder die Altersvorsorge des Vermieters sichert, neuen Wohnraum schafft oder vorhandenen verbessert[485]. Zur Kündigung berechtigt nach § 573 II Nr. 3 Hs. 2 und Hs. 3 aber weder die Absicht, einen höheren Mietzins zu erzielen, noch die Absicht, die Mietwohnung als Eigentumswohnung zu veräußern.

3.5 Der Auffangtatbestand des § 573 I 1

256

Ein berechtigtes Interesse des Vermieters an der ordentlichen Kündigung des Wohnmietverhältnisses lässt sich nach § 573 I 1, über die Beispiele des § 573 II hinaus, auch anderswo finden, und das Gericht muss alle behaupteten Gründe für eine Kündigung sorgfältig prüfen[486].

Schutzwürdig ist auch das Interesse des Vermieters, die vermietete Wohnung nicht nur zum Wohnen sondern auch beruflich oder geschäftlich zu nutzen, sei es selbst (Nähe zum Eigenbedarf nach § 573 II Nr. 2) oder durch den Ehegatten oder Lebenspartner (Nähe zu § 573 Nr. 3).

Beispiele

Der Vermieter will die Mietwohnung einem nahen Angehörigen zur Ausübung einer freiberuflichen Praxis (BGH NJW 2013, 225: Rechtsanwaltspraxis des Ehegatten), seinem Hausmeister (BGH NJW 2017, 2819) oder einer sozialen Einrichtung als Beratungsstelle überlassen (BVerfG NJW 2012, 2342: Diakonie).

4. Ausnahmen vom Kündigungsschutz

257

Nach näherer Bestimmung des § 549 II gilt der soziale Kündigungsschutz nicht

- für Wohnraum, der nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet ist[487]; - für möblierten Wohnraum in der Wohnung des Vermieters, es sei denn, der Vermieter hat ihn einer Familie oder Haushaltsgemeinschaft zum dauernden Gebrauch überlassen; - für Wohnraum, den eine juristische Person des öffentlichen Rechts für bestimmte Zwecke verwendet, wenn sie den Mieter darüber belehrt.Nach § 549 III gilt der Kündigungsschutz des § 573 schließlich nicht für Wohnraum in einem Studenten- oder Jugendwohnheim[488].

Ohne ein besonderes Interesse nachweisen zu müssen, darf der Vermieter ordentlich kündigen:

- nach § 573a Einliegerwohnungen und Wohnraum in der Wohnung des Vermieters[489]; - nach § 573b Nebenräume oder Grundstücksteile, die nicht zum Wohnen bestimmt sind, wenn der Vermieter daraus Wohnraum schaffen will[490]. Zu diesem Zweck erlaubt das Gesetz dem Vermieter eine Teilkündigung und dem Mieter eine Mietzinskürzung.Abweichende Abreden zum Nachteil des Wohnungsmieters sind nach §§ 573a IV, 573b V unwirksam.

5. Der Anspruch des Wohnungsmieters auf Fortsetzung des gekündigten Mietverhältnisses

5.1 Die Anspruchsgrundlage und ihre Rechtsfolge

258

Nach § 574 I 1 darf der Wohnungsmieter einer nach § 573 berechtigten, aber unzumutbar harten ordentlichen Kündigung des Vermieters widersprechen und verlangen, dass das Mietverhältnis angemessene Zeit fortgesetzt werde.

Das Gericht entscheidet auf Räumungsklage des Vermieters auch über den Fortsetzungsanspruch. Der Mieter muss weder eine Widerklage erheben noch überhaupt einen förmlichen Antrag stellen, nach § 308a ZPO genügt es, dass er sich mit seinem Fortsetzungsanspruch gegen die Räumungsklage verteidigt.

Welche Zeitspann angemessen sei, bestimmt § 574a danach, wie lange die Härte für den Mieter dauere (I). Entweder einigen sich die Parteien, oder das Gericht bestimmt die Fortdauer des Mietverhältnisses im Urteil (II 1). Eine Fortsetzung auf unbestimmte Zeit ist dann angebracht, wenn man nicht weiß, wie lange die Härte dauern werde (II 2)[491].

5.2 Die Voraussetzungen des Fortsetzungsanspruchs

259

Der Fortsetzungsanspruch des Mieters hat vier Voraussetzungen: ein Mietverhältnis über Wohnraum auf unbestimmte Zeit, die ordentliche und nach § 573 berechtigte Kündigung des Vermieters, den Widerspruch des Mieters und eine ungerechtfertigte Härte für den Mieter. Die Beweislast trägt der Mieter[492].

Die §§ 574, 574a schützen den Mieter nicht vor der fristlosen Kündigung des Vermieters. Schon das Recht des Vermieters, aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen, schließt nach § 574 I 2 den Fortsetzungsanspruch des Mieters aus.

5.3 Der Widerspruch des Mieters

260

Der Mieter muss der Kündigung des Vermieters nach § 574b I schriftlich widersprechen und die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen. Der Widerspruch ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft (§ 130). Befristet ist er nicht, kann auf Einrede des Vermieters aber durch Zeitablauf unwirksam werden (§ 574b II). Er verhindert das Mietende und macht die Kündigung des Vermieters schwebend unwirksam. Das letzte Wort haben die Parteien (Einigung) oder das Gericht (Urteil). Ohne Widerspruch des Mieters endet das Mietverhältnis.

261

Wenn der Mieter der Kündigung des Vermieters schon einmal erfolgreich widersprochen hat, erschwert § 574c den Anspruch auf eine weitere Fortsetzung des Mietverhältnisses, wenn die Parteien oder das Gericht das Mietverhältnis auf bestimmte Zeit fortgesetzt haben (I), und erleichtert eine weitere Fortsetzung, wenn das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit verlängert worden ist (II).

5.4 Die unzumutbare Härte

262

Ob die Beendigung des Mietverhältnisses durch ordentliche Kündigung des Vermieters den Mieter und dessen Familie ungerechtfertigt hart treffe, erfährt man nach § 574 I 1 durch Abwägung der beiderseitigen Interessen. In die Waagschale fallen nach § 574 II zugunsten des Mieters: fehlender Ersatzwohnraum, aber auch Kinderreichtum, Schulwechsel, Schwangerschaft, Krankheit, Verwurzelung alter Menschen, noch nicht abgewohnte Investitionen. Für den Vermieter sprechen nach § 574 III der Eigenbedarf[493] und sonstige berechtigte Interessen, wenn sie im Kündigungsschreiben angegeben oder erst später entstanden sind. Dass der Mieter seine Investition für die Einbauküche noch nicht abgewohnt hat, trifft ihn dann nicht unzumutbar hart, wenn er auf den Schutz eines beiderseitigen Ausschlusses der Kündigung verzichtet hat[494]. Das Mietverhältnis kann nur fortgesetzt werden, wenn die Interessenabwägung deutlich zu Gunsten des Mieters ausfällt.[495]

5.5 Das Ablehnungsrecht der Vermieters

263

Der Vermieter darf nach § 574b II die Fortsetzung des Mietverhältnisses ablehnen, wenn der Mieter der Kündigung nicht spätestens 2 Monate vor Mietende widersprochen hat. Das ist keine Ausschlussfrist, sondern eine Art Verjährungsfrist, denn der Fortsetzungsanspruch des Mieters erlischt erst auf Einrede des Vermieters. Er bleibt jedoch bestehen, wenn der Mieter im ersten Termin des Räumungsprozesses widerspricht und der Vermieter ihn entgegen § 568 II nicht rechtzeitig auf die Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen hat.

5.6 Die Schranken der Vertragsfreiheit

264

Abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Wohnungsmieters sind nach §§ 574 IV, 574a III, 574b III, 574c III unwirksam.

1. Kündigungsrecht und Kündigungserklärung

265

Das Recht zur fristlosen Kündigung ist ein Gestaltungsrecht auf sofortige Beendigung des Mietverhältnisses und ersetzt das gesetzliche Rücktrittsrecht nach § 323, sobald die Mietsache dem Mieter überlassen ist[496].

Während die §§ 543, 544 für alle Mietverhältnisse gelten, beschränken sich die § 568-572 auf das Wohnmietverhältnis, und ist nach § 572 die Vereinbarung sowohl eines Rücktrittsrechts des Vermieters als auch einer auflösenden Bedingung zum Nachteil des Mieters unwirksam.

Die Kündigung ist eine empfangsbedürftige, formfreie Willenserklärung; nur das Wohnmietverhältnis muss nach § 568 I schriftlich gekündigt werden.

266

Es ist üblich und vernünftig, aber nicht vorgeschrieben, die fristlose Kündigung schriftlich zu begründen. Es genügt, dass der Kündigende einen Kündigungsgrund hat und im Streitfall beweisen kann[497]. Kündigungsgründe, die schon zur Zeit der Kündigung bestanden, darf er im späteren Prozess beliebig „nachschieben“[498]. Dagegen erfordern Kündigungsgründe, die erst nach der Kündigung entstehen, eine neue Kündigung, die aber schlüssig in der Prozessbehauptung des neuen Grundes liegen kann[499].

Nur die Kündigung eines Mietverhältnisses über Wohnraum muss nach § 569 IV den wichtigen Grund im Kündigungsschreiben angeben; eine unzulängliche Begründung macht die Kündigung unwirksam[500].

267

Die fristlose Kündigung ist bedingungsfeindlich[501] und nur binnen angemessener Frist ab der Kenntnis vom Kündigungsgrund wirksam. Wer zulange wartet, verliert sein Kündigungsrecht[502]. Der Vermieter indes verliert sein Kündigungsrecht wegen Zahlungsverzugs des Mieters nicht schon dadurch, dass er die verspätete Zahlung widerspruchslos entgegennimmt, denn er könnte sogleich erneut kündigen[503]. Ebenso wenig verliert der Mieter sein Recht, wegen eines Mangels der Mietsache fristlos zu kündigen, wenn er in Kenntnis des Mangels den vollen Mietzins weiterzahlt, aber vielleicht verzichtet er stillschweigend auf sein Kündigungsrecht oder verwirkt es nach § 242[504].

268

Ohne Kündigungsgrund ist die fristlose Kündigung nicht nur unwirksam, sondern eine Vertragsverletzung, die nach § 280 I 1 zum Schadensersatz verpflichtet, wenn der Kündigende sich nicht nach § 280 I 2 entlastet[505]. In eine ordentliche Kündigung lässt sie sich nach § 140 nur dann umdeuten, wenn der Kündigende das Mietverhältnis so oder so beenden will[506].

Auf der anderen Seite hat, wer wegen einer Vertragsverletzung des Vertragsgegners wirksam fristlos kündigt, zusätzlich einen Anspruch aus § 280 I 1 auf Ersatz des Kündigungsschadens (RN 280).

Wer durch arglistige Täuschung zum Vertragsschluss verführt worden ist, muss das Mietverhältnis nicht fristlos kündigen, sondern kann es nach §§ 123, 142 I durch Anfechtung auch dann noch rückwirkend vernichten, wenn die Mietsache bereits übergeben ist[507].

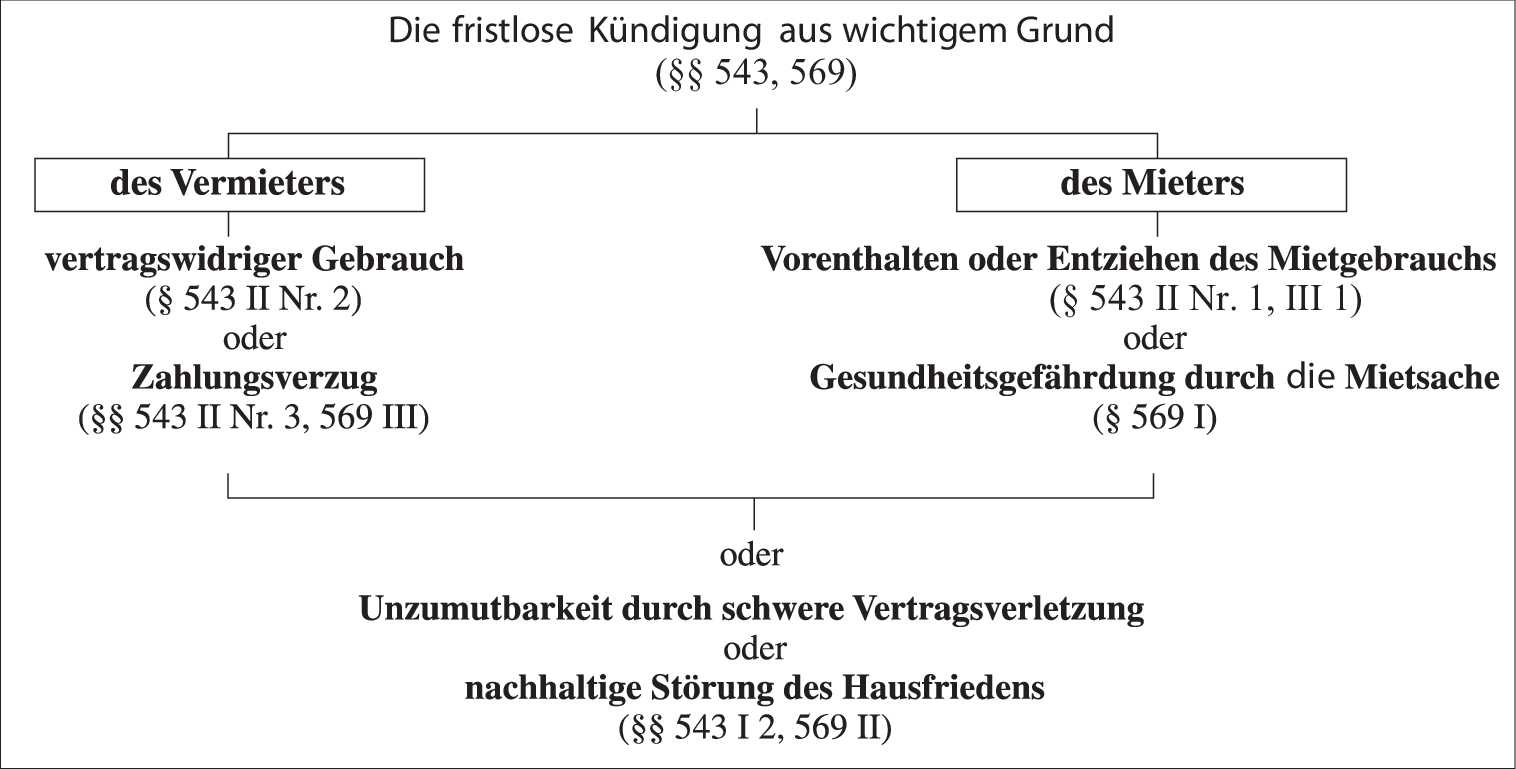

2. Der wichtige Grund zur fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses

269

Nach § 543 I 1 dürfen sowohl der Vermieter als auch der Mieter das Mietverhältnis, das ein Dauerschuldverhältnis ist, aus wichtigem Grund jederzeit fristlos kündigen. Einen wichtigen Grund hat der Vermieter oder Mieter nach § 543 I 2 dann, wenn ihm „unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere eines Verschuldens der Vertragsparteien und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann“[508]. Das ist wahrlich keine handliche Formel, fassbar wird sie erst durch die gesetzlichen Beispiele des § 543 II (RN 271 ff.).

270

Die Beweislast für den wichtigen Grund trägt stets der Kündigende[509]. Wer aber aus einem gesetzlichen Beispiel nach § 543 II klagt, muss nur den dort beschriebenen Kündigungsgrund nachweisen, nicht auch noch die Unzumutbarkeit einer Fortsetzung des Mietverhältnisses nach § 543 I 2[510].

Für das Wohnmietverhältnis verschärft § 569 I-IV zugunsten des Mieters die allgemeine Regel des § 543.

Abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Wohnungsmieters sind nach § 569 V ebenso unwirksam wie die Vereinbarung weiterer Kündigungsgründe des Vermieters.

Bild 30: Die fristlose Kündigung aus wichtigem Grund

[Bild vergrößern]

3. Das Vorenthalten und die Entziehung des Mietgebrauchs

271

Nach § 543 II 1 Nr. 1, III 1 darf der Mieter das Mietverhältnis fristlos kündigen, wenn ihm der vereinbarte Mietgebrauch nicht rechtzeitig gewährt oder wieder entzogen wird und er dem Vermieter vergeblich eine angemessene Frist zur Abhilfe gesetzt oder ihn abgemahnt hat[511].

Die Beweislast trägt der Mieter[512], jedoch muss der Vermieter nach § 543 IV 2 die Erfüllung seiner vertraglichen Gebrauchsüberlassungspflicht beweisen.

Beispiele

- Die Wohnfläche der Mietwohnung ist um mehr als 10 % kleiner, als sie nach dem Vertrag sein soll (BGH NJW 2009, 2297). - Der Vermieter verbietet vertragswidrig eine Untervermietung (BGH 89, 308). - Mehrjährige Bauarbeiten behindern den Zugang zum gemieteten Kiosk (OLG Köln NJW 72, 1814). - Die gemietete EDV-Anlage ist unvollständig (BGH NJW 93, 122). - Noch kein Vorenthalten ist die systematische Sperre eines Computerprogramms gegen unbefugte Nutzung (BGH NJW 81, 2684) oder der kurzzeitige Verlust des geleasten Autos, das alsbald gefunden und repariert wird (BGH NJW 87, 377).Die Frist zur Abhilfe ist nach § 543 III 2 ausnahmsweise entbehrlich, wenn sie keinen Erfolg verspricht (Nr. 1)[513] oder die sofortige Kündigung aus besonderem Grunde berechtigt ist (Nr. 2)[514].

272

Ausnahmsweise ausgeschlossen ist das Kündigungsrecht des Mieters sowohl nach § 543 IV 1 mit §§ 536b, 536d, wenn der Mieter keine Mängelrechte hat (RN 214, 215), als auch dann, wenn er den Verlust des Mietgebrauchs zu vertreten hat oder eine Abhilfe vereitelt.[515] Die Beweislast für diese Ausnahmen trägt der Vermieter. Er muss nach § 543 IV 2 vor allem beweisen, dass er den Mietgebrauch rechtzeitig gewährt oder den Mangel rechtzeitig beseitigt habe. Der Vermieter muss auch beweisen, dass der Mieter den Mietbesitz durch den Mietgebrauch verloren habe, die Ursache also im Obhutsbereich des Mieter liege. Erst wenn dies feststeht, muss der Mieter sich entlasten und beweisen, dass er den Besitzverlust nicht zu vertreten habe.

Beispiele

- Der Mietraum, in dem der Mieter ein Weinlabor betreibt, brennt ab. Brandursache ist ein elektrischer Defekt in einem „Nutschenfilter“, den der Mieter eingebracht hat. Da der Brand durch den Mietgebrauch entstanden ist, muss der Mieter sich entlasten (BGH NJW 98, 595; 2009, 142: zu § 280 I 2). - Nach Brandstiftung Dritter hingegen bleibt es bei der vollen Beweislast des Vermieters dafür, dass der Mieter den Verlust des Mietgebrauchs zu vertreten habe (BGH NJW 96, 321).Unabdingbar ist das Kündigungsrecht des Mieters, wenn der Vermieter den Mangel arglistig verschwiegen hat (§§ 543 IV, 536d), und nach § 569 V im Wohnmietverhältnis.

4. Die Gefährdung der Gesundheit des Mieters

273

Nach § 569 I darf der Wohnungsmieter fristlos kündigen, wenn der Mietgebrauch die Gesundheit erheblich gefährdet und der Mieter dem Vermieter nach § 543 III 1 eine angemessene Frist zur Abhilfe gesetzt oder ihn abgemahnt hat[516]. Dieses Recht hat nach § 578 II 2 auch der Mieter anderer Aufenthaltsräume wie Läden, Büros, Werkstätten oder Gaststätten. Erheblich gefährdet ist die Gesundheit, wenn ihr nicht nur vorübergehend ernster Schaden droht. Das Gesetz stellt nicht auf den einzelnen Mieter ab, sondern legt den objektiven Maßstab allgemeiner Wohnungshygiene an[517]. Kenntnis und Verzicht des Mieters schaden nicht („auch wenn“), denn dieser Kündigungsgrund ist nach § 569 V unabdingbar[518]. Der Mieter darf nur dann nicht kündigen, wenn er die Gesundheitsgefahr selbst zu vertreten hat.

5. Der vertragswidrige Mietgebrauch durch den Mieter

274

Nach § 543 II 1 Nr. 2, III 1 darf der Vermieter fristlos kündigen, wenn der Mieter die Vertragsrechte des Vermieters dadurch erheblich verletzt, dass er die Mietsache pflichtwidrig erheblich gefährdet oder unbefugt einem Dritten überlässt[519] und eine angemessene Frist zur Abhilfe verstreichen lässt oder eine Abmahnung des Vermieters missachtet. Fristsetzung und Abmahnung sind nach § 543 III 2 ausnahmsweise entbehrlich.

6. Der Zahlungsverzug des Mieters

275

Nach § 543 II 1 Nr. 3 darf der Vermieter fristlos kündigen, wenn der Mieter mit dem Mietzins (Grundmiete plus Nebenkosten) entweder für zwei Termine hintereinander ganz oder zu einem nicht unerheblichen Teil oder über zwei Termine hinaus im Umfang von zwei Monatsmieten in Verzug ist[520].

276

Die Kündigung ist ausgeschlossen, wenn der Vermieter vorher voll befriedigt wird (§ 543 II S. 2)[521]. Die erklärte Kündigung wird unwirksam, wenn der Mieter unverzüglich mit einer Gegenforderung aufrechnet (§§ 543 II S. 3, 121 I 1)[522]. Der Vermieter kann sein Kündigungsrecht auch nach § 242 verwirken[523].

277

Für die Wohnungsmiete verschärft § 569 III die Voraussetzungen einer fristlosen Kündigung des Vermieters wegen Zahlungsverzugs: Kündigungsgrund ist nur der Verzug mit mehr als einer Monatsmiete, es sei denn, der Wohnraum sei nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet (Nr. 1). Die erklärte Kündigung des Wohnungsvermieters wird schon dann unwirksam, wenn der Mietzins- und Entschädigungsanspruch des Vermieters binnen zweier Monate nach Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs befriedigt wird oder eine öffentliche Stelle (Sozialamt) sich zur Zahlung verpflichtet (Nr. 2 S. 1)[524]. Die Befriedigung nützt jedoch nichts, und die Kündigung bleibt wirksam, wenn der Vermieter innerhalb der letzten zwei Jahre schon einmal gekündigt hat und lediglich an dieser Ausnahme gescheitert ist (Nr. 2 S. 2). Ist der Mieter rechtskräftig zu einer nach §§ 558-560 erhöhten Miete verurteilt worden, muss der Vermieter mit der Kündigung zwei Monate warten, es sei denn der Mieter ist schon mit der alten Miete in Verzug (Nr. 3).