- -

- 100%

- +

Bilder können als Belege für einen Sachverhalt oder als Kunstwerke und historische Quellen in Erscheinung treten. Sie können als bemalte, gezeichnete, gestochene und belichtete Fläche auftreten und als grafische Sonderform wie der Karikatur, dem Plakat und dem Comic zur Darstellung gelangen.

Bilder dokumentieren Sachverhalte in Form von Ereignissen, Personen, Gegenständen und Landschaften aus unterschiedlichen Perspektiven. Sie zeigen ideal typischerweise, was der Fall ist. Gleichwohl verzerren sie die Proportionalität und reduzieren durch ihre Größe in der Regel den Ausschnitt, der aufgenommen worden ist. So ist üblicherweise das aufgenommene Foto kleiner als das eigentliche Motiv. Der umgekehrte Fall tritt bei Aufnahmen einer Zelle oder von Bakterien und Teilchen auf. Dann eröffnet das Foto eine Fülle von Details und zeigt etwas, das mit dem menschlichen Auge nicht wahrgenommen werden kann.

Durch die Fotografie werden flüchtige Augenblicke eingefangen und dokumentiert, die über Sprachgrenzen hinweg einen spezifischen Sinn produzieren können (vgl. Pandel 2008). Die Grenzen der eigenen Wahrnehmung können durch visuelle Aufnahmen erweitert werden: „Bilder berichten von lebenden Zellen, von fernen Galaxien, von genetischen Codes, von physikalischen Schaltungszuständen.“ (Faßler 2002, S. 10)

Durch die Betrachtung eines Bildes kann ein Zugang zu Sachverhalten erlangt werden, die sich der unmittelbaren Anschauung entziehen. „Ein Bild ist ein Ort der Repräsentation, d.h. ein Bild vergegenwärtigt durch die Mittel der visuellen Darstellung ein an sich abwesendes Phänomen.“ (Borstnar/Pabst/Wulff 2008, S. 97) Honnef (2013, S. 11) weist zusätzlich auf den Vergangenheitsbezug der Bildentstehung hin:

Erfahrungen vergangenen Momente werden festgehalten und erhalten durch eine Aufnahme eine Form und eine Gestalt (vgl. Sontag 2019).

2.5 Bildverarbeitung

Bilder werden mit der klassischen Medienberichterstattung in Verbindung gebracht, die primär dokumentarischen Zwecken dient und dadurch ein Angebot an die Rezipienten macht, die Aufnahmen den individuellen Bedürfnissen folgend sinnvoll zu verwerten.

Jeder Mensch trägt seine eigenen Bilder im Kopf, da er individuelle Eindrücke und Erfahrungen gemacht, erinnert und verarbeitet hat. Gleichwohl sind bedeutende historische, sportliche, wirtschaftliche, kulturelle, technische und politische Ereignisse sowie Milieustudien in Form von Fotos, Fernsehbildern, Illustrationen und Gemälden im kollektiven Bildgedächtnis einer Gesellschaft als Erinnerungsorte haften geblieben sind (vgl. Becher 2001). Derartige Aufnahmen zeigen Triumphe und Katastrophen sowie Momente der Freude und der Trauer. Schönes und Schreckliches wird in Bildern inszeniert, arrangiert, bearbeitet und gefälscht.

Dabei ist zwischen Aufnahmen zu differenzieren, die über die analogen und digitalen Medienkanäle im Rahmen der Berichterstattung vermittelt werden und persönliche Bilder, die eigenständig erstellt werden. Besonders beliebt sind Privat- und Familienaufnahmen, die eine Gegenwart einfangen, die nach der Aufnahme direkt zur Vergangenheit gehören:

Grundlegend ist zu differenzieren zwischen dem gesellschaftlichen und privaten Bildgedächtnis sowie deren potenziellen Vermengung durch das Verschieben der Grenzen von Privatheit und Öffentlichkeit.

Im privaten Kontext kann eine „Kultur der Grosszügigkeit“ (Simon 2014, S. 13) leichtsinnig werden, sofern Menschen im Umgang mit eigenen Bildern teilweise unbedarft agieren. In diesem Zusammenhang wird auf die Konzeption des Privacy-Paradoxons hingewiesen, das besagt, dass Personen persönliche Informationen teilen, obwohl sie sich zugleich Sorgen um den Erhalt ihrer Privatsphäre machen (vgl. Grimm/Krah 2016, Grimm/Keber/Zöllner 2019). Derartige Verhaltensweisen finden statt, wenn Eltern Aufnahmen ihrer Kinder ins Netz stellen, ohne zu reflektieren, ob diese damit langfristig einverstanden sind. Zudem sollte bedacht werden, dass eingestellte Bilder im Internet kaum depubliziert werden können. Bereits gelöschte Aufnahmen können wiederhergestellt werden, sofern Spuren im Netz erhalten bleiben (vgl. Zöllner 2017).

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass Bilder nicht nur eine hohe Relevanz für Kommunikations- und Erinnerungsprozesse sowie deren Folgen besitzen, sondern sogar einen Ikonenstatus erreichen können.

2.6 Bildikonen

Spektakuläre und unterhaltsame Bilder verfügen bei der Aufnahme und Wahrnehmung der Rezipienten über einen Aufmerksamkeitsvorsprung gegenüber verbalen Informationen und den konventionellen Bildritualen, um eine Themenkarriere zu machen. Es haben sich Bilder im Kopf (Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 2009) im kollektiven Gedächtnis eingeprägt, die zentrale politische und historische Ereignisse dokumentieren und einen Ikonenstatus erlangen können. Dazu gehören Bilder von Terroranschlägen wie am 11. September 2001 in den USA ebenso wie Bilder von entführten Personen wie dem damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer von 1977 oder Fotos von Verstorbenen wie dem Studenten Benno Ohnesorg von 1967 oder dem geflüchteten Kind Aylan Kurdi, dessen Leiche 2015 an den Strand von Bodrum angespült worden ist. Die erste Mondlandung von 1969 ist ebenso präsent wie das Bild des ostdeutschen Grenzsoldaten, der 1961 über den Stacheldraht der innerdeutschen Grenze sprang und dabei sein Gewehr weggeworfen hat.

Sogenannte Photo-Icons konzentrieren sich auf „Schlüsselbilder aus der Geschichte des Mediums, die bezogen auf Technik, Ästhetik oder sozialen Gebrauch die konventionelle Fotografie ‚vorangetrieben‘ haben“ (Koetzle 2005, S. 7). Hier finden sich Fotos von berühmten Schauspielern und Popstars, Bilder von Kriegen und Katastrophen, historische und politische Aufnahmen sowie Dokumente der Fotokunst (Koetzle 2012). Einige Bilder sind zu Ikonen geworden (vgl. Paul 2008). Sie haben einen Platz im kollektiven Gedächtnis ihrer Betrachter bekommen. Dabei handelt es sich nicht um Heiligenbilder der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften, sondern auch um Aufnahmen von Persönlichkeiten und Gegenständen aus der Kunst, der Werbung, dem Sport und der Politik.

Es geht dabei auch um Phänomene der Kulturindustrie.

Als Werbeikone gilt z. B. die Coca-Cola Flasche.

Der VW-Käfer wird als Designikone klassifiziert.

Als Ikonen der Vernichtung werden die 1945 entstandenen Bilder der Leichenberge aus befreiten Konzentrationslagern in Deutschland bezeichnet.

Zu den Politikerikonen gehören visuelle Darstellungen u.a. von Mao Zedong oder Che Guevara.

Ereignisikonen umfassen Katastrophen wie den Absturz des Luftschiffs Hindenburg und der gewaltsame Angriff auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 durch Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump.

Als Ikonen der Popkultur werden Künstler wie die Beatles, Madonna und Michael Jackson klassifiziert.

Ikonenstatus erhalten insbesondere Verstorbene, die in jungen Jahren ums Leben gekommen sind. Musiker wie Robert Johnson (1911-1938), Brian Jones (1942-1969)), Jimi Hendrix (1942-1970), Janis Joplin (1943-1970), Jim Morrison (1943-1971), Curt Cobain (1967-1994) und Amy Winehouse (1983-2011) starben bereits im Alter von 27 Jahren und wurden ebenfalls zu (Bild-)Ikonen (vgl. Seim/Spiegel 2009).

Derartige Aufnahmen besitzen für die Rezipienten eine spezifische Botschaft, die eine weitergehende Bedeutung enthalten können und somit über die eigentliche Verwendung der Gegenstände oder Darstellung der abgebildeten Personen bzw. Ereignisse hinausgehen. In diesem Kontext wird auch auf symbolisch aufgeladene Mythen des Alltages (Barthes 1964) verwiesen, die im kollektiven Bildgedächtnis erhalten bleiben.

Aufnahmen von Protesten können ebenfalls einen Ikonenstatus erhalten. Der Mann, der 1968 in Bratislava mit entblößter Brust vor einem sowjetischen Panzer demonstrierte, als eine Kanone auf ihn gerichtet wurde, gehört ebenso dazu wie der sogenannte Tank Man, der sich 1989 auf dem Tiananmen-Platz in Peking ebenfalls vor einen Panzer stellte:

Derartige Aufnahmen symbolisieren Schankweiler (2019, S. 27) zufolge den Kampf gegen starke Autoritäten. Die „David-gegen-Goliath-Bildformel, in der sich eine einzelne heldenhafte Person einer Übermacht entgegenstellt, ist äußerst stabil und gehört regelrecht zum Repertoire von Protestkulturen“.

Die Umweltorganisation Greenpeace folgt ebenfalls diesem Muster, indem sie die Bilder zeigt, auf denen ihre Schlauchbootaktivisten im Kampf gegen die großen umweltbelastenden Schiffe auf den Weltmeeren vorgehen (vgl. Schicha 2001b). Insgesamt lassen sich Bilder von Protesten auf Demonstrationen vielfältig nutzen. Einerseits können die Demonstranten ihr eigenes Protesthandeln durch die entsprechenden Aufnahmen dokumentieren und weiterverbreiten, um weitere Anhänger zu generieren (vgl. Venema 2020). Die Bilder können andererseits der Überwachung und daraus resultierenden Strafverfolgung der Demonstranten durch den Staat dienen. Sie haben zum Teil als Schlüsselbilder den Eingang in die Geschichtsbücher gefunden.

2.7 Bildfunktionen

Schockbilder werden in der Gesundheitskommunikation eingesetzt, um gesunde Verhaltensweisen zu fördern. Ihre Funktion liegt darin, Angst vor den negativen Konsequenzen etwa des Rauchens durch den Einsatz von Schockbildern zu erzeugen:

Auf den Packungen werden Bilder gezeigt, die Ekel erzeugen können. Zu sehen sind kranke und verstorbene Menschen, sowie amputierte Körperteile und beschädigte Lungenflügel. Die Fotos sollen auf die Risiken und möglichen Konsequenzen des Tabakkonsums hinweisen und dazu beitragen, dass die Zahl der Raucher abnimmt.

Bilder sind mehr als schmückendes Beiwerk von Texten oder Worten. Sie dienen nicht nur der visuellen Ausgestaltung von Ereignissen, sondern besitzen wichtige gesellschaftliche Orientierungsfunktionen. So wird der Visualisierung die Funktion zugeschrieben, bestimmte Inhalte durch Bilder zu komplettieren und transparent zu machen. Diese Ergänzungsfunktion hat sich zu einer Dominierungsfunktion gegenüber den Informationsquellen Schrift und Wort weiterentwickelt. Aufnahmen dienen als Beleg und Beweis für bestimmte Zustände, obwohl nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit gezeigt wird.

Spezifische Dinge und Ereignisse, die visuell dargestellt und wiedergegeben werden, können als sogenannte Eyecatcher über einen werblichen Charakter verfügen (vgl. Ballensiefen 2009). Neben der Belegfunktion, Darstellungsfunkton und Werbefunktion sind weitere Bildfunktionen für Lernprozesse im Zusammenwirken von Texten von entscheidender Bedeutung (vgl. zum Folgenden Meutsch 1990, Schicha 2005b):

Durch ihre dekorierende Funktion erhöhen sie die Attraktivität von Texten und ermöglichen einen Ebenenwechsel zwischen dem geschriebenen Wort und dem visuellen Moment, sofern zusätzliche Ausschmückungen und Dekorationen von Gegenständen und Körpern angeboten werden.

Bilder in repräsentativer Funktion besitzen einen Bezug zu den Inhalten von Texten. Sie bilden Hauptpersonen und Objekte ab, die im Text eine zentrale Rolle übernehmen und akzentuieren relevante Personen durch Hervorhebung.

Die interpretierende Funktion von Bildern kann komplizierte Textpassagen durch Vergleiche mit bereits bekannten Prinzipien ermöglichen, um zu einer besseren Texterklärung zu gelangen. Zum Verständnis von Elektrizität kann etwa in einer visuellen Darstellung auf Analogien mit dem Wasserkreislauf zurückgegriffen werden.

Die transformierende Funktion sorgt dafür, dass Bilder eine Gesamtaussage anbieten, die nachträglich durch Detailinformationen im Text erläutert und weitergehend ausdifferenziert wird.

Die erläuternde Funktion erörtert durch Statistiken, Grafiken und Diagramme spezifische Entwicklungen – etwa in Form von Meinungsumfragen – in komprimierter und übersichtlicher Form.

Weiterhin lassen sich nachfolgende Bildfunktionen aufzeigen (vgl. Meckel 2001):

Durch die Informationsfunktion liefern Bilder zusätzliche oder ergänzende Informationen zum Textteil.

Bilder vermitteln durch die Erlebnisfunktion das Gefühl, ein Ereignis miterleben zu können und können dadurch ggf. eine Augenzeugenillusion erzeugen.

Bilder können im Rahmen der Emotionalisierungsfunktion Gefühle und Stimmungen eindringlich produzieren.

Bilder in repräsentativer Funktion besitzen einen Bezug zu den Inhalten von Texten. Sie bilden Hauptpersonen und Objekte ab, die im Text eine zentrale Rolle übernehmen und akzentuieren damit durch Hervorhebung die relevanten Personen.

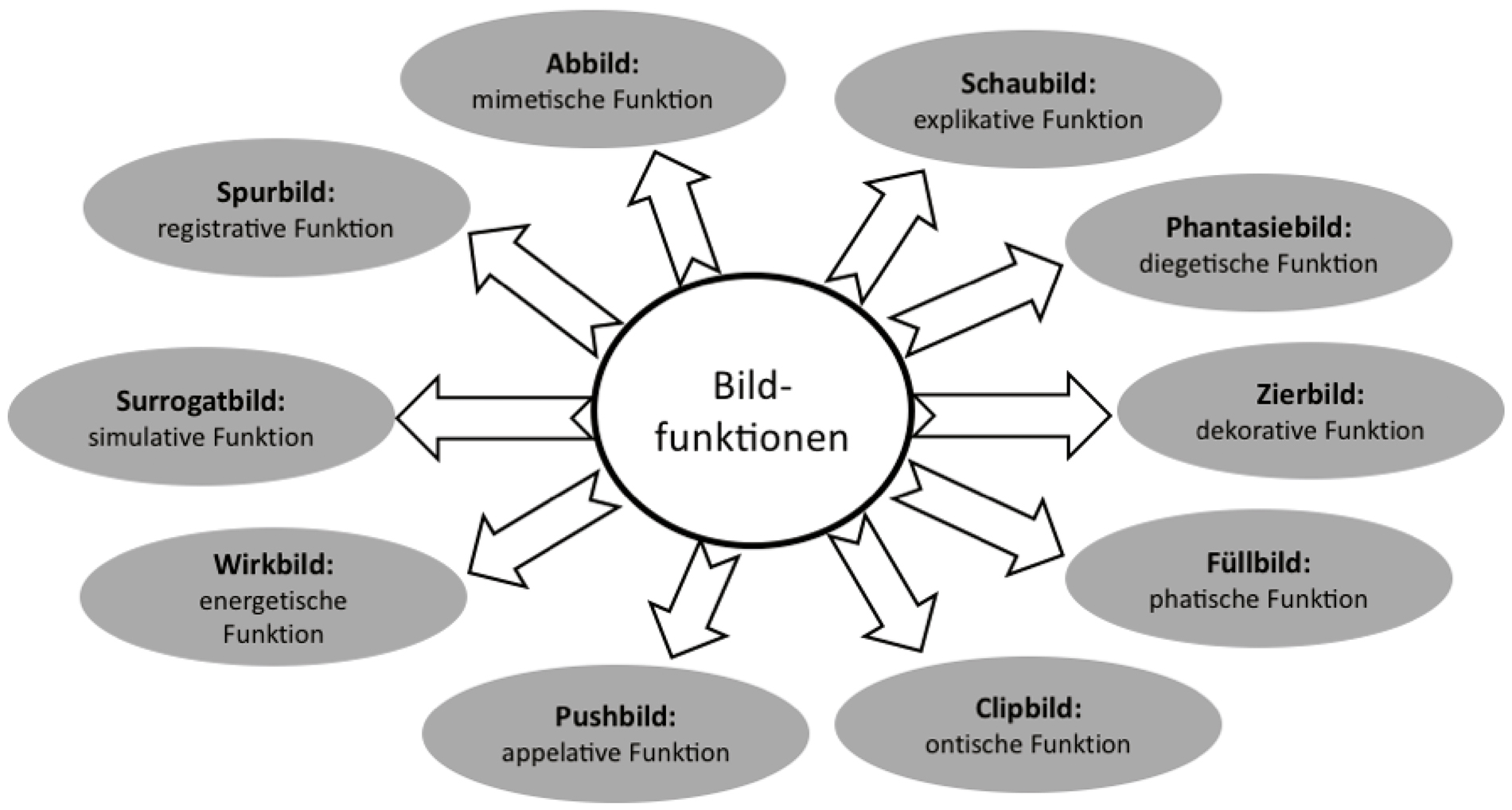

Doelker (1997) und Glaab (2003) verweisen auf zusätzliche funktionale Bedeutungen von Bildern:

Spurbilder besitzen eine registrative Funktion. So steht die Abbildung von Rauch für ein Feuer, das visuell nicht als eigentliches Ereignis in Erscheinung tritt. Die Fotografie fungiert hier als Verweis auf einen weitergehenden Zusammenhang.

Abbilder, Schaubilder und Phantasiebilder verfügen über eine mimetische Funktion im Verständnis einer Nachahmung. So werden Gerichtszeichnungen zu Illustrationszwecken genutzt, wenn das Fotografieren nicht gestattet ist. Weiterhin können Schaubilder in Form wissenschaftlicher Visualisierungen entsprechend eingesetzt werden.

Surrogatbilder generieren eine simulative Funktion. Sie dienen der Nachbildung. Dazu gehören Höhlenbilder ebenso wie Standbilder von Herrschern und Abbilder von Produkten auf Verpackungen.

Schaubilder verfügen über eine explikative Funktion. Derartige Darstellungen können z. B. die Struktur eines Moleküls anschaulich erklären und verdeutlichen.

Phantasiebilder haben durch ihre diegetische Funktion als Erzählung keinen unmittelbaren Bezug zur Wirklichkeit, sondern liefern künstlerische Formen, die über reale Erscheinungen hinausgehen. Hierzu zählen Bilder von Comics über den Fotoroman bis hin zum Animationsfilm.

Pushbilder besitzen eine appellative Funktion. Sie verfolgen die Absicht, Emotionen zu schaffen und spezifische Handlungen auszulösen. Bilder von hungernden Menschen oder Opfern von Naturkatastrophen können dazu führen, dass die Spendenbereitschaft der Betrachter wächst, um zu helfen (vgl. Knüpfer/Fischer/Vüllers 2005).

Füllbilder umfassen eine phatische Funktion. Es geht darum, Verbindungen herzustellen. Dies kann durch eine spezifische Farbgestaltung oder ein Logo in Form einer Buchstabenkombination sowie einer Illustration bewerkstelligt werden.

Clipbilder übernehmen eine ontische Funktion. Hierbei werden künstlerische Visualisierungsformen eingesetzt, die keinen unmittelbaren Bezug zum eigentlichen Gegenstand haben müssen. So werden in Musikvideos und Videoclips Bildelemente eingesetzt, die in keinem direkten Zusammenhang mit dem Song stehen. Es geht primär um eine ästhetisch ansprechende Wirkung. Das Bild dient hier primär der Formgebung (vgl. Weiß 2007).

Wirkbilder generieren eine energetische Funktion. Hierbei kommt es darauf an, bei den Rezipienten als Impuls durch die Farbgestaltung eine positive Wirkung im Rahmen einer Therapie zu erreichen. Überspitzt formuliert übt das Bild eine positive oder negative Macht auf den Betrachter aus. Im negativen Fall können Aggressionen erzeugt werden.

Nachfolgend werden die zuletzt skizzierten Bildfunktionen in dem folgenden Schaubild noch einmal zusammengefasst:

Bildfunktionen in Anlehnung an Doelker 1997

2.8 Bildtypen

Der Journalismus lebt im Rahmen der Berichterstattung vom Verkauf der Medienprodukte, den Klicks der Internetnutzer und der „Einschaltquotenmentalität“ (Bourdieu 1998, S. 36.) im Fernsehen. Massenmedien müssen im Rahmen ihrer Berichterstattung neben den für die Rezipienten vorherrschenden Relevanzstrukturen, Bedürfnissen und Wunschvorstellungen zusätzlich die Sehgewohnheiten diverser Publika beachten, um auf dem Medienmarkt bestehen zu können. Dabei werden Bilder so ausgewählt und eingesetzt, dass sie das Interesse und die Aufmerksamkeit der Rezipienten durch die Verwendung unterschiedlicher Bildtypen erreichen. Durch die Aufnahme von Bildeindrücken lässt sich insgesamt eine hohe Aufmerksamkeit generieren. Diese werden ohne große mentale Anstrengungen aufgenommen und verarbeitet. Sie besitzen zusätzlich einen hohen Wiedererkennungswert (vgl. Geise 2011). Gleichwohl können dadurch weitergehende Zusammenhänge zum Gesamtverständnis nicht erfasst werden. Dafür sind weitergehende Informationen erforderlich.

Im Rahmen einer eigenen Untersuchung (Meyer/Ontrup/Schicha 2000a) sind eine Reihe von empirisch anzutreffenden Bildtypen aus der politischen Medienberichterstattung skizziert worden, die im Folgenden in einer überarbeiteten und ergänzten Form noch einmal dargestellt und eingeordnet werden.

Das Erläuterungsbild übernimmt eine unterstützende Funktion gegenüber der verbalen Information, indem es einen Zusammenhang, über den im Text gesprochen wird, visuell verständlich macht. Dabei antwortet es auf Fragen der Zusammenhänge. Die primäre Funktion ist also die didaktische Form der Verständnissicherung. Bilder dieser Art beruhen auf Diagrammen und Trickgrafiken, z. B. bei der Wetterkarte im Fernsehen.

Das Demonstrationsbild ist dem Erläuterungsbild zwar eng verwandt, unterscheidet sich aber dadurch von ihm, dass wesentlich neue Informationen auf der Bildseite liegen, bzw. der Inhalt des Bildes als noch nicht bekannt vorausgesetzt wird. Es antwortet auf die Frage nach der konkreten Ausgestaltung. Dabei handelt es sich vorzugsweise um Realbilder in einem mehr oder weniger illustrativen Verhältnis zum Text. Es geht darum zu zeigen, worüber im Text gesprochen wird.

Unter die Kategorie des Darstellungsbildes fallen in dieser Perspektive stereotypisierte Schnittmusterszenen, die jeder Nachrichtenzuschauer seit Jahrzehnten kennt: Politiker be- oder entsteigen Limousinen oder Flugzeugen, unterzeichnen Verträge, schütteln Hände usw. Politiker sehen sich dabei gerne als Erlöser, indem sie durch eine symbolische Scheinhandlung den Eindruck suggerieren, dass sich die Probleme durch ihren Auftritt tatsächlich lösen ließen. So sollte der Besuch von Bill Clinton bei den amerikanischen Soldaten in Deutschland während des Kosovokrieges die Solidarität des amerikanischen Volkes symbolisieren. Als optisches Signal trug der Präsident eine Bomberjacke, um die Verbundenheit mit der Armee zum Ausdruck zu bringen. Entsprechende Kostümierungen haben die amerikanischen Präsidenten George W. Bush und Donald Trump ebenfalls getragen.

Vom bloßen Darstellungsbild ist das Relationsbild zu unterscheiden, das eine bestimmte Beziehung ausdrückt und dabei erst durch den Zusammenhang mit dem verbalen Text verständlich wird. Die Bilder von Helmut Kohl und Michail Gorbatschow im Juli 1990 beim Spaziergang in Alltagskleidung haben nicht einfach nur zwei hemdsärmelige Herren beim Spaziergang gezeigt, sondern sind zum Symbol für die deutsch-sowjetische Verständigung im Vorfeld der deutschen Wiedervereinigung geworden. Derartige, angeblich private, Treffen gehören inzwischen bereits zum Standardprogramm von Begegnungen, bei denen sich Regierungschefs in einer für die Medien inszenierten betont lockeren Form treffen, bei der dann z. B. auf das Tragen von Krawatten verzichtet wird.

Das Aktionsbild ist umrissen durch ein bestimmtes Milieu, eine bestimmte Situation, aus der eine Handlung hervorgeht, die wiederum die Situation modifiziert. Aktionsbetonte Bilder zeigen einen emotionell interessanten Übergang durch die plötzliche und aktionsreiche Veränderung einer Situation. In diesem Sinne ist das Aktionsbild Teil einer Handlungsfolge, einer Kausalkette mit einer zugrunde liegenden Ursache und einer Folge. Der Dramatisierungseffekt besteht in der Steigerung des unmittelbaren Erlebens und in der Intensivierung des Eindrucks, ein bewegtes emotional interessantes Geschehen zu verfolgen wie Bernhardt und Liebhart (2020, S. 26) konstatieren: