- -

- 100%

- +

Ein Sonderdruck der Zeitschrift COLOR FOTO (o.V. 1992) präsentiert ausschließlich die Arbeiten von Fotografinnen wie Lee Miller, Herlinde Koelbl und Bettina Rheims (2000).

Nachfolgend werden exemplarisch weitere bedeutende Fotografen vorgestellt. Ihre Arbeiten sind teilweise als Provokationen wahrgenommen und kritisiert worden. Sie sind zunächst selbst für das Erstellen und die Verbreitung ihrer Aufnahmen verantwortlich und haben sich bei Regelverletzungen zu rechtfertigen. Sofern die Bilder über Medien verbreitet werden, die über eine redaktionelle Struktur verfügen, trägt auch die zuständige Redaktion eine Verantwortung bei Verfehlungen, die publiziert worden sind.

4.1 Arthur H. Feeling

Arthur H. Felling (1899-1968), der sich Weegee nannte, war ein amerikanischer Sensationsfotograf mit polnischer Herkunft und Reporter in New York. Er begann seine Karriere als Wander- und Straßenfotograf, machte als Chronist seiner Zeit in den 1930er Jahren schwarzweiß Bilder von Alltagsszenen, Gewaltverbrechen, Verkehrsunfällen und Brandkatastrophen, aber auch von armen Menschen und Obdachlosen. „Auf dem Höhepunkt seiner Karriere wurden die Sujets von Brand und Mord, von Outlaws und Celebrities in allen großen amerikanischen Zeitungen und Hochglanzmagazinen gedruckt.“ (Vogt 2013, S. 2)

Ab 1947 arbeitete er u.a. für LIFE, LOOK und HARPER‘ S BAZAAR. Seit 1950 machte er Fotokarikaturen und Portraits bekannter Persönlichkeiten (vgl. Tausk 1980). Da Weegee mit einem Polizeifunk ausgestattet war, war er häufig vor den Einsatzkräften vor Ort und konnte seine Bilder machen, bevor eine Absperrung des Tatortes erfolgte. Seine frontalen Aufnahmen mit Blitz, die aus unmittelbarer Nähe gemacht worden sind, wurden in Boulevardzeitungen und Fotobänden veröffentlicht (vgl. Kaiser 1996). Einerseits hat Weegee die damaligen Zustände in New York eindrucksvoll dokumentiert. Andererseits zeigen seine Bilder brutale Szenen, auf denen die Gesichter der Opfer deutlich zu erkennen sind. Insofern sind hier die Persönlichkeitsrechte der abgelichteten Akteure verletzt worden (vgl. Koetzle 2017).

4.2 Lee Miller

Die Fotografin, Kolumnistin und surrealistische Künstlerin Lee Miller (1907-1977) arbeite als Fotomodell für die VOGUE und lebte u.a. in Kairo, Paris und New York. Sie machte Landschaftsaufnahmen und Portraitaufnahmen u.a. von Charlie Chaplin. Miller kam vom März bis Mai 1945 mit einer Gruppe amerikanischer Soldaten nach Deutschland. Sie arbeitete als zivile Kriegsberichterstatterin innerhalb einer Militäreinheit und machte Bilder von den grausamen Zerstörungen und Folgen des Zweiten Weltkrieges. Miller zeigte tote Soldaten, die Leichenberge der KZ-Opfer in Buchenwald und Dachau, die durch Bombenabwürfe zerstörten Ruinen in Aachen, Köln, Leipzig, sowie befreite Kriegsgefangene. Die Fotografin dokumentierte den Freitod eines NS-Funktionärs mit seiner Familie und lichtete das persönliche Umfeld Hitlers auf dem Obersalzberg ab. Sie legte Aufnahmen in der Wohnung Hitlers und im Haus von Eva Braun vor. Berühmt wurde das von David Scherman aufgenommene Bild, der Lee Miller in Hitlers Badewanne aufgenommen hat. Miller hat Scherman an diesem Ort ebenfalls fotografiert (vgl. Mailänder 2015, Bessel 2018).

4.3 Henri Cartier-Bresson

Der Franzose Henri Cartier-Bresson (1908-2004) war u.a. Fotograf, Schauspieler, Filmemacher, Zeichner und Maler sowie Mitbegründer der amerikanischen Fotoagentur MAGNUM in New York. Der Lichtbildner arbeitete als Assistent des Filmregisseurs Jean Renoir (vgl. Tausk 1980). Er wurde durch seine kunstvolle Schwarzweißfotografie auf seinen Reisen u.a. nach Afrika, China, Indien, Mexiko, Kuba und Deutschland sowie durch seine Kriegsreportagen u.a. im Spanischen Bürgerkrieg bekannt und geriet selbst in Kriegsgefangenschaft. Seine Bilder erschienen u.a. in LIFE und im STERN. Der Fotograf arbeitet in der Regel ohne Inszenierungen und Posen.

Cartier-Bresson wandte sich gegen die Sensationsfotografie und zeigte keine Dramatisierung in seinen Bildern. Blut oder Tote sind auf seinen Aufnahmen nicht zu finden. Seine Bilder wurden im Pariser Louvre, auf der Documenta in Kassel und im Berliner Gropiusbau ausgestellt (vgl. Cheroux 2008, Koetzle 2017).

4.4 Robert Capa

Der ungarisch-US-amerikanische Robert Capa (1913-1954), der eigentlich den Namen Andrei Friedmann trug, gehörte zu den berühmten Kriegsfotografen und Kriegsreportern (vgl. Tausk 1980). Es hatte sich aber nicht nur auf Kampfhandlungen konzentriert.

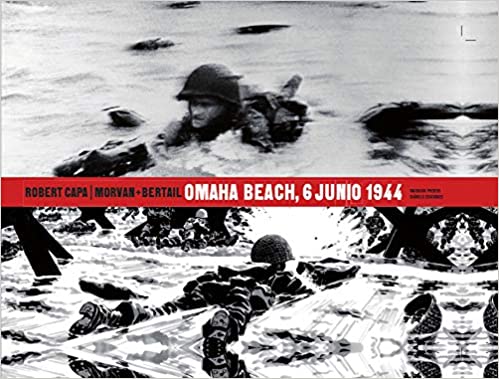

Capa war als 28-jähriger Berichterstatter am 6. Juni 1944 dabei, als die alliierten Truppen in der Normandie landeten. Seine elf unscharf erhaltenen Bilder am Omaha Beach sind im LIFE-Magazin veröffentlich worden. „Im Widerspruch zu den ersten offiziellen Verlautbarungen über die Leichtigkeit des Landungsmanövers dokumentiert Capas Aufnahme die physische Erfahrung des Chaos vor Ort.“ (Lethen 2014, S. 116f.) Capa, der mit der ersten Landungswelle der amerikanischen Truppen ins Wasser gestiegen ist, hat Lethen (2014, S. 117) zufolge in seinen Memoiren die Situation wie folgt skizziert:

Auf dem Bild ist ein einzelner Soldat zu sehen, der im Wasser an das Land robbt (vgl. Dubost 1998). Haydn Smith (2019, S. 93) gelangt hinsichtlich dieser Bilder zu der Einschätzung: „Es ist ein grausames Bild des Krieges, das aber den Menschen auf der ganzen Welt auch zeigte, dass die Alliierten im Kampf gegen die Nazis vorankamen.“

Buchtitel von Morvan u.a. 2015

Besonders umstritten ist das Foto Robert Capas aus dem spanischen Bürgerkrieg, das im September 1936 in verschiedenen Zeitungen in Europa publiziert worden ist. Es wird ein fallender Soldat gezeigt, der unmittelbar, nachdem er von einer Kugel getroffen worden ist, zu Boden fällt. Dem Fotografen wurde der Vorwurf gemacht, dass dieses Bild gestellt worden sei (vgl. Leifert 2007).

Capa starb, als er am 25. Mai 1954 im Kolonialkrieg in Vietnam während eines Einsatzes auf eine Tretmine trat (vgl. Museum Ludwig Köln 1998, Koetzle 2017).

4.5 Willy Ronis

Der französische Fotograf Willy Ronis (1919-2009) legte Aktstudien, Reportagen und Bilder der sogenannten Street Photography vor. Er arbeitete in der Mode-, Werbe- und Industriefotografie (vgl. Koetzle 2017). Ronis verfolgte mit seinen Sozialreportagen einen primär sozialkritischen Ansatz. Er war engagierter Kommunist, galt neben Henri Cartier-Bresson und Robert Doisneau als Vertreter der humanistischen Fotografie, machte Aufnahmen von den so genannten kleinen Leuten in Paris und der Provence, indem er das Alltagsleben dieser Menschen in ihren Arbeitervierteln festhielt und an Demonstrationen und politischen Veranstaltungen als Beobachter mit seiner Kamera teilnahm. Ronis war mit der Kamera dabei, als die Kriegsgefangenen 1945 nach Frankreich zurückgekehrt sind und machte nach dem Mauerbau Fotoreportagen in der DDR (vgl. Ronis 2005 und 2018).

4.6 Helmut Newton

Umstritten ist der als Helmut Neustädter geborene Fotograf Helmut Newton (1920-2004) gewesen, der zunächst für die Modemagazine VOGUE, ELLE und MARIE CLAIRE arbeitete. Er hat neben Porträts von Prominenten erotische Aufnahmen von Frauen in Domina-Posen als Aktfotografie präsentiert. Ihm wurde von Feministinnen vorgeworfen, dass seine Arbeiten sexistische, rassistische und faschistische Elemente enthalten würden. 1978 verklagte die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer den STERN wegen einer Abbildung der unbekleideten Grace Jones auf dem Titel der Zeitschrift, die Newton gemacht hat. Die Klage wurde abgewiesen (vgl. Hornbostel/Jockel 2002). Jens Dirksen (2020) beurteilt die Arbeit des Fotografen rückblickend wie folgt:

In Berlin hat die Helmut Newton Stiftung das Museum für Fotografie eingerichtet, in dem seine Werke vom 19. bis 21. Jahrhundert zu sehen sind. Newton hat zahlreiche Preise und das Bundesverdienstkreuz erhalten (vgl. Newton 1987 und 1988, Heiting 2000, Stepan 2008, Koetzle 2017).

4.7 Guy Bourdin

Der Maler und Modefotograf Guy Bourdin (1928-1991) arbeite u.a. für VOGUE, HARPER’S BAZAAR und drehte Werbekampagnen z. B. für Chanel. Er verwendete eine surreale Bildsprache und war von Künstlern wie May Ray inspiriert. Seine Bilder provozierten. Er machte Aufnahmen von seinen Mannequins in Schlachthöfen und ließ sie vor toten Tieren posieren. Sexuelle Anspielungen wurden für die Aufnahmen inszeniert. Gängige Schönheitsnormen und Konventionen wurden gebrochen. Nacktheit, Gewalt und Tod wurden in den Bildern thematisiert. Damit brach er mit den gängigen Konzeptionen der Modefotografie. Bourdin hat zudem als Armeefotograf in Dakar gearbeitet. Seine Werke wurden in renommierten Museen, u.a. in London, Paris, Peking und New York ausgestellt (vgl. Koetzle 2017).

4.8 Robert Lebeck

Der deutsche Fotojournalist Robert Lebeck (1929-2014) war neben seiner beruflichen Tätigkeit Sammler von Fotografien des 19. Jahrhunderts (vgl. von Dewitz/Scotti 1997). Er arbeite für Illustrierte wie den STERN und war Chefredakteur des Magazins GEO. Neben Politikeraufnahmen von deutschen Bundeskanzlern und internationalen Staatschefs fotografierte er Künstler und Jazzkonzerte. Lebeck machte Auslandreportagen in der Sowjetunion, Italien, Spanien, Bolivien und Afrika. Dort hat er Bilder von hungernden Menschen gemacht. Er war ein überaus erfolgreicher Fotograf:

Lebeck hat private Aufnahmen des SPD-Politikers Willy Brandt im Urlaub am Strand und am Pool veröffentlicht. Der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Fotograf fotografierte insgesamt rund fünfzig Jahre lang u.a. die Beerdigungen von John F. Kennedy und Papst Pius XII. Seine Sammlung zur Geschichte der Pressefotografie wurde 2001 im Museum Ludwig in Köln ausgestellt (vgl. Lebeck/Dewitz 2001, Kayser/Lebeck 2008, Koetzle 2017).

4.9 Gerhard Richter

Gerhard Richter gehört zu den bedeuteten und teuersten Künstlern der Gegenwart. Seine Werke sind in zahlreichen Museen und Sammlungen vertreten. Neben nahezu fotorealistischen Bildern der gegenständlichen Malerei gestaltet Richter abstrakte Kunstwerke, Stillleben, Akt- und Natur- und Stadtbilder, Farbtafeln, Porträts, Tür, Vorhang- und Fensterbilder, die in Kirchenfenstern im Kölner Dom eingebaut worden sind. Zu seinen Arbeiten gehören Drucke, Fotografien, Objekte und Gemälde. Er verwendet dabei verschiedene Drucktechniken und Stilmitteln der Malerei und Grafik.

Der 1932 geborene Maler Gerhard Richter ist eigentlich kein Fotograf, sondern Maler. Zahlreiche Bilder von ihm basieren jedoch auf Vorlagen von Fotografien. Er greift im Rahmen seiner Arbeit entsprechende Motive der Aufnahmen auf, die er weiterbearbeitet. Die Fotografien aus Bildreportagen und Pressebildern werden als Quellen seiner Portraits, die aus Zeitungen, Magazinen sowie eigenen Aufnahmen stammen, verarbeitet. Richter verwendet eigene Familienfotos sowie Skizzen und Collagen, die von ihm weiterbearbeitet werden. Dafür nutzt er u.a. ein Episkop, das Aufnahmen und Illustrationen aus Zeitschriften, sowie Fotos der eigenen Familie auf eine Bildwand projiziert. Insofern stellen sich durch dieses Vorgehen Fragen hinsichtlich des Verhältnisses von Original und Reproduktion. Motive aus der Alltags- und Unterhaltungskultur werden von Richter ebenso verwendet wie politische Aufnahmen:

So legte Richter anlässlich des Todes der RAF-Terroristen im Gefängnis Stuttgart-Stammheim einen 15-teiligen Zyklus mit dem Titel 18. Oktober 1977 vor, auf dem die Terroristen zu sehen sind, die dort Selbstmord verübt haben.

Als Provokation wurde eine 1967 von Richter gestaltete Werkgruppe wahrgenommen, die auf pornografischen Motiven beruhte. Dabei ließ sich der Künstler im Atelier mit freiem Oberkörper fotografieren (vgl. Sommer u.a. 2013).

Weiterhin malte er das Bild seines Onkels in einer NS-Wehrmachtsuniform. Er legte Mitte der 1960er Jahre ein Porträt von Jackie Kennedy nach dem Tod ihres Mannes ebenso vor wie ein Bild des mutmaßlichen Kennedy-Mörders Lee Harvey Oswald. Zudem erstellte Richter Bilder der brennenden Hochhaustürme nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York und von den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg (vgl. Storr 2010). Insofern hat der Künstler immer wieder Werke zu traumatischen und kontroversen politischen Ereignissen vorgelegt, obwohl er sich selbst primär als Maler und nicht als Konzeptkünstler oder Intellektueller definiert. Es sieht sich vielmehr als Bildermacher und führt an, dass er ein größeres Interesse an Bildern hat als an der Malerei (vgl. Moorhouse 2009, Friedel 2011).

4.10 Herlinde Koelbl

Die 1939 geborene Fotografin Herlinde Koelbl arbeitet in der Regel in groß angelegten Zyklen teilweise zu gesellschaftlich tabuisierten Themen. Sie präsentiert Männerakte (vgl. Koelbl 1984), Schlafzimmer (Koelbl 2012) und stellt Menschen in ihrer eigenen Freizeit- und Berufsbekleidung bildlich gegenüber (vgl. Koelbl 2014). Koelbl hat Auftragsarbeiten für nationale und internationale Zeitungen sowie Zeitschriften (u.a. DIE ZEIT, DER STERN, NEW YORK TIMES) übernommen (vgl. Koetzle 2017). Sie hat Politiker portraitiert und befragt. In ihrer seit 1991 begonnenen Langzeitstudie Spuren der Macht (Koelbl 1999) hat die Künstlerin im jährlichen Turnus Schwarz-Weiß-Fotos von Volksvertretern gemacht, die die körperlichen Veränderungsprozesse im Laufe der Zeit dokumentieren. In der Fotoserie Feine Leute (Koelbl 1998) sind wohlhabende Prominente bei offiziellen Empfängen abgelichtet. Zu sehen sind üppig geschmückte Politiker, Schauspieler und Journalisten in teurer Abendgarderobe, die sich im Rahmen von Begrüßungsritualen inszenieren und feiern. Es wird geraucht, gegessen und getrunken. Die bebilderte Dokumentation der Partyszenen wird den abgelichteten Protagonisten vermutlich nicht gefallen haben. Da es sich aber um öffentliche Veranstaltungen gehandelt hat, ist es legitim, derartige Aufnahmen zu veröffentlichen. In einem ähnlichen Stil ist der amerikanische Band The Vanities von Fink und Wolf (2011) gestaltet, der Bilder amerikanischer Prominenter auf Hollywood-Parties zeigt. Der Fotoband Targets von Koelbl (2014) zeigt Zielscheiben auf Truppenübungsplätzen aus aller Welt, die die Fotografin in fast dreißig Ländern aufgenommen hat. Interessant sind hierbei die Motive, die gewählt worden sind, um Feindbilder auf den Zielscheiben zu positionieren. Hierbei wurde auch mit Kugelfängern gearbeitet, die rassistische Abbildungen zeigten.

4.11 Roger Melis

Der in der DDR lebende Berliner Fotograf Roger Melis (1940-2009) war ein Mitbegründer des ostdeutschen Fotorealismus. Er arbeitete in der Mode- und Reisefotografie. Er legte ein Städteportrait von Paris vor und war im Kaukasus mit seiner Kamera unterwegs. Bekannt wurde er durch seine Portraitbilder von Schriftstellern wie Heiner Müller, Christa Wolf, Günter Grass und Aufnahmen der Schauspieler Katharina Thalbach und Manfred Krug. Melis hatte den Anspruch, frei und unabhängig von Ideologie und Zensur zu arbeiten. Er nahm den ungestellten Alltag der Menschen in der ehemaligen DDR auf, war als Straßenfotograf aktiv und fotografierte Hinterhöfe. Melis dokumentierte das Waldsterben im Erzgebirge. Als Chronist seiner Zeit erzählte er mit seinen Bildern Geschichten, die Einsichten über den Zustand seines Landes lieferten. Seine Reportagefotografien wurden u.a. in der WOCHENPOST, der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG, der ZEIT und in GEO veröffentlicht (vgl. Melis 1986, 1992, 2007, 2008, 2010).

4.12 Sebastião Salgado

Der 1944 in Brasilien geborene Fotograf, Fotoreporter und Umweltaktivist Sebastião Salgado arbeitete u.a. für die Magnum Agentur in New York. Er steht in der Tradition der sozialdokumentarischen Fotografie und übte seinen Beruf in mehr als 60 Ländern, u.a. in Lateinamerika und Afrika aus. Mit Unterstützung von Sponsoren verfolgte er seine Großprojekte über mehrere Jahre, zeigte Einwanderer in Frankreich und dokumentierte die Hungerkatastrophe im Sahel. Sein Engagement gilt der Entwicklungspolitik. Er machte Alltagsaufnahmen von Festen in ländlichen Gebieten, dokumentierte Arbeitsprozesse von der maschinellen Bleiverhüttung in Kasachstan und der Ölförderung in Aserbaidschan, wobei er stets einen respektvollen Abstand zu seinen Motiven einhielt. Seine Bilder zeigen die grausamen Konsequenzen von Kriegen, Wirtschaftskrisen und Terror, die zu Fluchtbewegungen geführt haben. Salgado war zufällig in Washington vor Ort, als am 30. März 1981 ein Attentat auf den damaligen amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan verübt wurde. Mit den Bildern von dem Anschlag hat er seine Projekte finanziert, bei denen er auch für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen zusammengearbeitet hat. Er setzte sich gegen die Abholzung des brasilianischen Regenwaldes ein. Neun Jahre arbeitete Salgado am Projekt Genesis, bei dem er unberührte Landschaften zeigte. Die Aufnahmen wurden im Natural History Museum London und in einem Bildband gezeigt. Der Dokumentarfilm Das Salz der Erde (2014) von Wim Wenders liefert ein Porträt über Salgado, dass bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2014 mit dem Spezialpreis ausgezeichnet wurde. 2019 wurde der Fotograf mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet (vgl. Stepan 2008, Koetzle 2017, Salgado 2019).

4.13 Robert Mapplethorpe

Der Amerikaner Robert Mapplethorpe (1946-1989) galt als Kulturfotograf der 1980er Jahre. Er arbeitete u.a. mit Porträts, Blumenstilleben und Körperstudien. (vgl. Koetzle 2017). Seine Arbeiten wurden als Provokation wahrgenommen:

Die umstrittenen Bilder des Fotografen zeigten explizite Männerakte, erotisch aufgeladene Blumenstudien, Totenschädel, einen Zyklus über die erste Weltmeisterin im Frauen-Bodybuilding, sowie Portraits und Selbstbildnisse des Künstlers (vgl. Mapplethorpe 1983). Besonders viel Empörung haben seine Aufnahmen männlicher Geschlechtsteile ausgelöst. Derartige Bilder wurden als pornografische Provokation wahrgenommen.

4.14 James Nachtwey

Der vielfach ausgezeichnete Dokumentarfotograf und Kriegsberichterstatter James Nachtwey wurde 1948 geboren und hat „als unerbittlicher Schilderer internationaler Kriege und Konflikte“ (Koetzle 2017, S. 418) weltweit Aufnahmen vom Leid der Menschen in den Krisenregionen gemacht. Er hat u.a. aus Rumänien, Nord-Irland, Israel, Tschetschenien, Bosnien, Ruanda, Zaire, Somalia und dem Sudan berichtet, Bilder von Hungernden, Verstümmelten und Toten sowie deren Angehörigen gezeigt. Er war bei Kampfhandlungen dabei und hat Hinrichtungen fotografiert. Seine Aufnahmen zeigen weiterhin Gefängnisinsassen, Aids-Kranke und Umweltverschmutzungen. Bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 war er Augenzeuge und bei den Rettungsarbeiten am Ground Zero dabei. Er wurde im Irakkrieg 2003 selbst schwer verwundet (vgl. Funk 1997). Seine Arbeiten, die u.a. in GEO, dem STERN, TIME, LIFE und NATIONAL GEOGRAPHIC, aber auch in Fotobänden erschienen sind, dokumentieren das Mitgefühl mit den Opfern von Kriegen und Armut. Sie verfolgen den Anspruch als Anti-Kriegsbilder in Erscheinung zu treten (vgl. Koetzle 2017).

4.15 Andres Serrano

Tod, Sexualität, Armut, Gewalt und Religion gehören zu den Themen die der 1950 geborene US-amerikanische Fotokünstler Andres Serrano, der als Maler und Bildhauer gearbeitet hat, in seinen Arbeiten aufgreift. Er verwendet dafür Körperflüssigkeiten wie Blut, Urin und Sperma und hat Bilder von verstorbenen Menschen aus dem Leichenschauhaus vorgelegt. Das Einverständnis der zuständigen Gerichtsmediziner lag zwar vor. Die Verstorbenen und Angehörigen haben die Erstellung und Veröffentlichung dieser Fotos jedoch nicht autorisiert. Die Identität der Toten ist auf den Aufnahmen nicht zu erkennen.

Neben Bildern aus der Pathologie hat der Fotograf Aufnahmen von Obdachlosen publiziert und Plattencover der Band Metallica gestaltet. Zu den Werken von Serrano gehört die Aufnahme Piss Christ aus dem Jahr 1987, in der ein Kruzifix in einem mit Urin gefüllten Plexiglas präsentiert wird. Es gab Proteste aus dem Kreis der Kirche und von zwei amerikanischen Senatoren (vgl. Koetzle 2017).