- -

- 100%

- +

Schauspielhaus Zürich, im Herbst 1938. Der Anfang seiner grossen Zeit – mit einem mutigen Direktor, einem illustren Ensemble, viele geflüchtet aus dem nationalsozialistischen Deutschland. Darunter Maria Becker, ein paar Monate jünger als Anne-Marie. «Sie half mir in vielem. Aber dann – fünfzig Jahre lang in der kleinen Schweiz die grosse Becker vor der Nase. Das war auch eine Hypothek.» Anne-Marie bekommt kleine und kleinste Rollen. In der zweiten Saison erhält sie monatlich 100 Franken, in der dritten 180. Das Metier bringen ihr die Schauspieler Ernst Ginsberg und Wolfgang Heinz bei, Ellen Widmann die Sprechtechnik. Sie wohnt bei Hans Fischer; die Mutter hilft ihr über die Runden. In Arnold Küblers Stück «Schauenberg und Rakkertal», das Wälterlin für die Landesausstellung 1939 inszeniert, betraut er sie mit der weiblichen Hauptrolle. Und acht Monate nach ihrem stummen Hofknicks gibt sie ihr Filmdebüt als Sonja Witschi in «Wachtmeister Studer» mit Heinrich Gretler als Wachtmeister. So beginnt ihre Doppelkarriere. Damals wirken die gleichen Leute am Schauspielhaus wie in der Sommerpause bei Praesens-Film. «Gretler als Partner, Lindtberg als Regisseur, Richard Schweizer als Drehbuchautor … alles Leute, die ich schon vom Theater kannte, das gleiche Milieu. Ich hatte wirklich Glück, dass in wichtigen Augenblicken die richtigen Leute einfach da waren», erzählt sie Anne Cuneo in «Gespräche im Hause Blanc». Lindtberg wird ihr Wegbereiter und Mentor; er arbeitet für Lazar Wechsler und engagiert Anne-Marie Blanc bis zum Kriegsende. Sein Leitmotiv: «Alles in Szene setzen, nur sich selber nicht.»

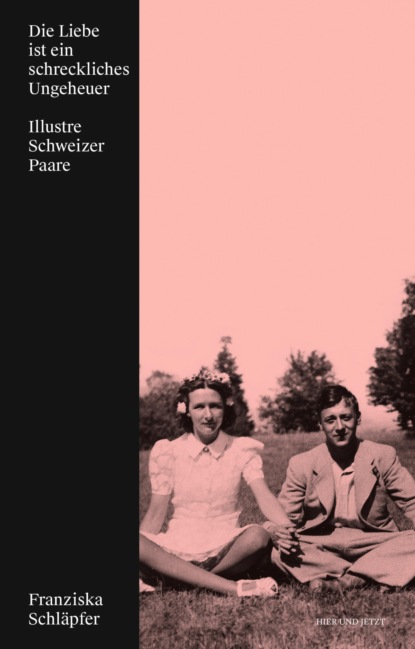

Auch Heinrich Fueter setzt allerlei in Szene: «Ich wusste sofort, dass Anne-Marie die Frau meines Lebens ist.» Sie ist skeptisch. Weil sie acht Jahre jünger ist? Weil sie gehört hat, dass er ein Frauenheld sei? Doch sie mag ihn, «er war lustig und kultiviert». Sie sehen sich täglich. Irgendwann intervenieren die Freunde, sie habe ein Herz aus Stein: «Siehst du denn nicht, wie sehr er dich liebt?» Fueter, Koordinationschef sämtlicher Veranstaltungen für die Landesausstellung, steckt gerade tief in der Arbeit – und dient als Adjutant und Skioffizier bei der Gebirgsartillerie. Anne-Marie darf derweil seine Wohnung nutzen und organisiert mit ein paar Singles einen kollegialen Mittagstisch. Nach sechs Wochen ist Heini zurück – Anne-Marie bleibt, bei «einem Kerl, der so göttlich kochen konnte». Zum Ziel geführt haben laut Peter-Christian Fueter die Verliebtheit und Hartnäckigkeit des Vaters, «sein Charme, seine Phantasie und Unterhaltungskunst, nicht zuletzt seine Liebe zu Literatur, Musik und Kunst». An Weihnachten 1939 verloben sie sich. Ein «dummer Zustand», finden beide und heiraten am 8. März 1940. «Man wollte zu jemandem gehören, sich festhalten können», erklärt die Braut, «ohne den Krieg hätte ich vielleicht nicht geheiratet». Das Hochzeitsfoto zeigt Heini in strenger Uniform, Anne-Marie im gesprenkelten Mantel und mit Turban; er blickt ernst, sie lächelt verhalten. Als die Schweiz im Mai mit dem Durchmarsch deutscher Truppen rechnet, bittet Heini seine Frau, sie möge ins Berner Oberland zu ihrer Mutter dislozieren. Sie aber will ihre weit gefährdeteren deutschen Kollegen nicht im Stich lassen. «Ich bleibe. Wir spielen ‹Faust II›.» Die Aufführung am damals einzigen freien deutschsprachigen Sprechtheater in Europa wurde zum Symbol.

«Machen wir im Sommer einen Film?», fragt Anne-Marie Produzent Wechsler. Er winkt ab. «Dann machen wir ein Kind», lacht sie – und verdankt diesem eine Rolle im Film «Landammann Stauffacher», denn ohne schwanger zu sein, hätte sie nie «wie eine solide Bäuerin» ausgesehen. 1941 kommt Peter-Christian zur Welt. Anne-Marie pausiert für die Geburten jeweils zwei, drei Monate: 1944 für Martin, 1949 für Daniel. Beim jüngsten zieht «als Kapitän» Grossmutter Valentine Chevallier, Mémé genannt, ins Haus; sie wird sich 15 Jahre lang hauptsächlich um die Kinder kümmern. Auf der Bühne und im Film verkörpert Anne-Marie Blanc zwar das Frauenbild jener Epoche, im wirklichen Leben ist sie ihrer Zeit voraus. Das Ehepaar, das während des Kriegs für Praesens-Film zusammengearbeitet hat, geht nachher getrennte Wege. Anne-Marie Blanc zieht es ins Ausland: Wien, Paris, London. Theaterengagements und Filmrollen in deutschen Heimat- oder Boulevardfilmen. «Ich kam mir immer vor wie ein Matrose», erklärt sie Jahre später: Draussen sehnt er sich nach dem Festland und an Land nach dem Meer. Es sei zwar nicht immer einfach, «allein zu schwimmen in einer Welt von versteckter Bosheit und Verlogenheit». «Ich rase von Probe zu Probe, von Vorstellung zu Besprechungen und weiss von nichts anderem mehr.» Immerhin sei so die Einsamkeit erträglicher.

Das Einvernehmen mit Lazar Wechsler ist bereits getrübt, als 1941 der deutsche Produzent Günther Stapenhorst Heinrich Fueter als kaufmännischen Leiter in seine Gloriafilm AG holt mit dem Ziel, qualitativ hochstehende Schweizer Filme zu drehen. Nach mehreren Misserfolgen konzentriert man sich auf Kurzfilme und Werbestreifen. Fueter entwickelt den Zweig Dokumentarfilme; es entsteht der mehrfach ausgezeichnete Kurzfilm «Luzern und seine internationalen Musikfestwochen». In dieser Zeit gründet er die «Zürcher Sonntagnachmittags-Symphoniekonzerte» in der Tonhalle und initiiert als Vorstandsmitglied der Theater- und Tourneegenossenschaft Zürich die «Musiksommer» in Gstaad. 1946 verlässt er Gloriafilm, im Kopf eine Marktlücke – den Auftragsfilm. Als «Dr. Heinrich Fueter-Filmberatung» startet er mit einem Werbefilm für die Uhrenfirma Eterna und gründet am 1. Januar 1947 mit 100 000 Franken Startkapital die Condor-Film AG. Verwandte, Freundinnen und Freunde beteiligen sich als Aktionäre. Anne-Marie steckt einen Teil ihrer Ersparnisse in das Unternehmen und verzichtet aus Rücksicht auf die junge Firma und die junge Familie auf einen Siebenjahresvertrag in Hollywood. Sie sei ja vor allem ein Theatermensch.

Auf der Bühne der Wiener Kammerspiele gibt Anne-Marie Blanc 1945 ihr Auslanddebüt – und Fueter sucht die Zürcher Kioske nach Wiener Zeitungen ab. «So ist ein ersehntes Ziel erreicht! […] Nimm keine Rücksicht auf mich und die Kinder. Behalt uns nur lieb – auch mich. Irgendwie war ich etwas bedrückt von meinem letzten Besuch. Du weisst … vielleicht nicht, dass Du mir alles bist. Ciao, ciao, liebstes, zartestes Häsekken – vergiss mich nicht, nie, nie …» Häsekken? Sie unterzeichnet oft mit der Rückenansicht eines sitzenden Hasen. Seine Anreden sind häufig Girlanden aus Kosenamen und Zärtlichkeiten: «Meine allersüsseste, allerliebste, zarteste, bezauberndste und verzauberndste Frau» – «Meine Mi, mein Milein – mein vielgeliebter und mählich vielzuferner Hasemi» – «Meine gütige Ernährerin, my angel, darling, baby – alles weitere auf his masters voice oder Columbia erhältlich». Eine beeindruckende Briefkultur bei solch intensivem Arbeitsleben: «Ich bin heute kurz, weil ich arbeite wie ein Tier, täglich von 7.30 spätestens bis Mitternacht.» Der Haushalt ist Thema, «Frl. Baumgartner», die Haushälterin. Begegnungen und Essen mit Freunden, Familie, Geschäftspartnern. Ärger im Unternehmen, Erfolge natürlich. Geldsorgen. «Gottlob war der letzte Monat etwas billiger im Haushalt. Aber wir haben bezahlt – ausgegeben – Unsummen.» Er berichtet vom Start in die Selbstständigkeit, dem neuen Büro, zwei Räumen für monatlich 150 Franken. «WC leider bei Vermieterin in etwas eigenartiger Wohnung.» Die Stelle für eine Sekretärin sei ausgeschrieben, Möbel habe er bei einem Antiquar erstanden, einen Tisch und zwei Stühle für 105 Franken. «Eine Schreibmaschine muss ich noch mieten.» Es sei tröstlich, dass die alten Mitarbeiter mit ihm ziehen möchten. Nestlé wolle mit ihm zusammenarbeiten, es sehe geradezu viel versprechend aus. «Ich arbeite, arbeite, arbeite – wirklich wie wild.» Er listet die Ausgaben auf. «Nicht bezahlt sind jetzt: mein Anzug ca. Fr. 390.-, Dein Pelz, letzte Steuerrate.»

Peter-Christian und Martin, ab 1949 auch Daniel, erhalten viel Platz in Heinrich Fueters «Haus- und Hofnachrichten», ihre Fortschritte, Bonmots, Erlebnisse, ihre Krankheiten. «Die Kinder sind bezaubernd: Jedes in seiner Art. Ich weiss nicht, ob ich Dein Wegsein, das mir diesmal doch ordentlich zu schaffen macht, so … ertragen würde, wenn diese zwei Strupfs nicht da wären. Das Leben ist so kurz. Die Aussichten, die allgemeinen weltpolitischen so grau, dass man an den guten Tagen hängt!» – «Die Buben waren mir in ihrer Papibegeisterung Ersatz für manchmal fehlende Autosuggestion.» Er schickt Zeichnungen mit, später rapportieren die Kinder selbst ihr Tun und Lassen, liebevoll, witzig, selbstironisch. Schreiben auch mal französisch, englisch, lateinisch. Doch in jeder Sprache und Tonlage spiegeln die Briefe ihre innige Beziehung zur Mutter wieder.

Während der Theatersaison lebt Anne-Marie Blanc in Zürich, spielt 1939 in zehn Produktionen des Schauspielhauses mit, 1940 in acht, 1942 in zehn – und so fort bis Anfang der 1950er-Jahre. «Gestern habe ich den ganzen Tag mit Schreiben, Buchhaltung und Flicken verbracht», berichtet sie ihrem Mann, «und stellte fest, dass alles Geld wieder verschwand. Dir habe ich 150 Franken überwiesen. Wenn dieser Frankreichbeitrag nicht zustande kommt, ist die Pleite da. Bete zu Gott! Sonst kriegst du gleich 500 Franken, damit du dir einen schönen Mantel kaufen kannst». Heinrich bekommt den Mantel. Im April 1946 spielt Anne-Marie in Paris mit Erich von Stroheim im Film «On ne meurt pas comme ça». – «Mein Liebling, hier ist das Bahnticket, leider ist kein Flugzeug zu haben. Ich erwarte dich also Freitag in der Früh.» – «Mein liebstes poetisches Männchen», sie wolle ihn nicht mit familiären Sorgen belasten, er habe an ihr «genug Nüsse» zu beissen. «Aber ich glaube, dass ich jetzt wieder vernünftig bin», ihr Pariser Aufenthalt sei mit «dem Leben einer jungen Klosternovizin» zu vergleichen. Sie sei sogar enttäuscht, dass man sich so wenig um sie kümmere, «aber es ist recht so. Ich kann in mich gehen, meine Sünden bereuen und mich nach dir sehnen! […] Ich bin so froh, dass ich dich hab. Ich weiss schon, wie gut das ist, auch wenn ich manchmal spinne. Ich bin jung und war nur einmal verliebt in meinem Leben, darum finde ich es noch reizvoll, wenn es sich wiederholt. Hätte ich deine Erfahrenheit, würde ich es nicht mehr beachten!»

«Mein Herz», schreibt sie im Herbst 1946 aus England, wo sie im Film «White Cradle Inn» spielt, in dem es um französische Kinder geht, die in den Kriegswirren ihre Eltern verloren haben, von Pflegeeltern in der Schweiz betreut werden – und nach Kriegsende zurück in ihre Heimat müssen. Sie gehe abends oft aus. «Aber ganz manierlich, nur keine Bange!» Dankbar ist sie um Heinrichs Vorschläge für einen Vertrag. «Du bist doch ein sehr kluges Männchen und ich habe recht gehabt, dich zu heiraten!» Er habe immer recht, sie werde weiterhin nur auf sein «hartes Urteil» hören – und hofft, er könne wieder mehr mit ihr arbeiten. «Ich will und muss eine gute Schauspielerin werden. Und wenn es gelingt, dann wird es zum grossen Teil dein Werk sein!» Nun, er kümmert sich gerade um die erkälteten Kinder. «Verlieb Dich nicht zu schnell, sonst ist Dein halb-knock-outes Männchen bald ausgepunktet. Aber ich freue mich irrsinnig, wenn bei Dir alles gut geht. […] Ciao, ciao, ciao, ich hab’ Dich lieb wie beim ersten Rendez-vous.» Manchmal ist er enttäuscht, gar traurig über sein etwas schreibfaules, mit Nachrichten persönlicher, um nicht zu sagen persönlichster Art «sehr, sehr – ja ungeheuer, zurückhaltendes Frauchen». Er melde ja jeden getrunkenen schwarzen Kaffee.

Wiederkehrend betont er, ihr Erfolg sei für ihn das Wichtigste, Erfreulichste. «Wen das eigene Leben nicht befriedigt, der geht im Leben der anderen auf!» Ihr geht es ähnlich: «Du weisst nicht, was es für mich bedeutet, wenn du gut dran bist.» Sie erliegt seinem «tyrannischen Charme», ergötzt sich an seinem Witz, staunt über seine «schriftstellerische Ader». Ist stolz, dass er sie immer noch «so gut» leiden mag. Und unterzeichnet wie oft mit der Rückenansicht eines Hasen. Sie freut sich über eine neue Rolle, weil sie «alles andere als Zuckerpüppchen» ist und sie sich als Charakterdarstellerin ausprobieren könne. Sie ängstigt sich um Heinrichs labile Gesundheit, sein schwaches Herz, seine «übermässige Belastung». Fragt nach den Kopfmassen der Kinder, um Mützen zu kaufen. Sie schildert gute Hotels, schlechte Hotels, Treffen mit Freunden, Kinobesuche, Sightseeingtouren. Es geht um Verträge, Honorare, Steuerfragen. Rollenstudium, Fototermine, Interviews, schlechte Kritiken, Bravorufe, leere und halb leere Säle. Sie klagt über miese Stimmung in gewissen Theatern, unfähige Regisseure, schlechte Proben. Vor allem über ihre Einsamkeit. Gegenseitig ermutigen und trösten sie sich – aus fast jedem Brief klingt die «grosse Sehnsucht» nach dem anderen. «Ich habe natürlich nach Dir Heimweh», klagt Heinrich – «ich habe, es ist grotesk, wenn ich das sage, auch Heimweh nach Dir, wenn ich bei Dir bin, weil das Leben uns auffrisst mit Pflichten und Nöten, sodass das ‹Für sich Sein› rar ist. Es müssten schon Ferien sein … Tage für uns, zeitlose, programmlose Tage der Zweisamkeit. Darnach habe ich oft Sehnsucht. Lieberes kann ich Dir nicht sagen. Es ist darin nach 7 Jahren alles enthalten, was seit dem ersten Tag mich an Dich band: Dass Du mir genug bist! Ich liebe Dich über Alles.»

Sie denke oft an ihn, auch wenn sie nicht viel «schreibe und flirte», schreibt Anne-Marie im August 1948. «Ich hoffe für dich und deine romantischen Venedig-Tage, dass du auch so eine seelenverwandte Jungfrau (ein- oder zweideutige!) gefunden hast, denn so allein am Meeresstrand zu sitzen scheint mir für dich nicht das richtige zu sein. […] Tausend liebste Küsse – ich sehne mich nach Dir! Grüss mir die süssesten Kinder Zürichs. Sie sollen ihre Rabenmutter nicht vergessen.» Die «Rabenmutter» ist auf Tournee, der Hausmann stolz auf die erste eigene Produktion seiner jungen Firma: «Grat am Himmel». Spektakuläre Aufnahmen einer 35-Millimeter-Kamera aus 4000 Metern Höhe. Die Zuschauerin erlebt die Traversierung des Mittellegi-Grates auf dem Weg zum Eiger aus der Sicht der Bergsteiger. Der Kurzfilm ist über die Schweizer Grenze hinaus erfolgreich. Dazu der erste Grossauftrag: tägliche Reportagen über die Olympischen Winterspiele 1948 in St. Moritz für BBC und NBC. Condor übt das Fliegen.

«Es geht schon gegen Mitternacht, aber ich muss Dir doch noch schnell schreiben.» Der Brief wird sechs Seiten lang. Heinrich erzählt von Peter-Christians Zeugnis, seinen Fähigkeiten; von Martin, der zwei Stunden lang Schiffe zeichnet und perfekt das Vaterunser beten kann, nicht ohne maliziöse Zwischenbemerkungen. Von der Haushälterin. «Frl. B ist unersetzlich. Was soll einmal werden, wenn sie nicht mehr da ist, frage ich mich oft. Unser Leben wäre mit jemand anderem in der jetzigen Form gar nicht realisierbar. […] Es waren zwei gute Tage – gestern Dein Anruf, heute Dein Expressbrief. Schimpf mich kindisch, glaube mir, ich weiss vielleicht zum ersten Mal, was die grosse, grosse, letzte Liebe für einen Menschen ist.» Das Paar denkt gerade über seine Beziehung nach. Anne-Marie ist mit Ibsens «Gespenster» auf einer ausgedehnten Tournee durch Holland. Sie ist 29, seit gut acht Jahren verheiratet. Er quäle sich unverhältnismässig, beruhigt sie ihren Mann: Sie könnte keine freundschaftliche Beziehung haben zu jemandem, der sich mit Absicht «zwischen uns» schalten würde. «Wir haben uns gut verstanden, haben gemeinsame Lektüren, er hat sich um mich gekümmert – und das alles wohl, weil er mich gerne hat, aber er hat nie daran gedacht, etwas zu fordern, was ich nicht von mir aus bereit wäre zu geben. Meine Zurückhaltung und die Rücksicht, die ich auf dich nahm, waren ja auch Dinge, die ihm besonders gefallen haben und die ihm sehr verständlich waren.» Sie habe sich sehr an ihn «attachiert», aber es sei kein Grund, «diese Affäre» zu dramatisieren, jedenfalls bitte nicht von «Platz räumen» reden und «Kugel durch den Kopf jagen». «Für mich steht fest, dass keine andere Lebensgemeinschaft besser sein könnte als mit dir. Was ich mit dir erlebt und aufgebaut habe, könnte ich nie abschütteln.»

Drei Tage später leuchtet im Hotelzimmer ein riesiger Rosenstrauss, «so rot, so rot» … Anne-Marie ist gerührt, hofft aber doch, er habe die Blumen in Amsterdam besorgen lassen, sie seien hier «4 mal billiger» als in der Schweiz. Sie redet ihm aus, den Fehler bei sich zu suchen, doch sie könne und wolle nicht jemanden vor den Kopf stossen, der «nichts Böses» getan habe. Die «schuldige Sünderin» mag sie nicht spielen. Sie brauche Zeit. Schreiben könne sie nicht darüber, alles sei zu kompliziert, zu verworren. «Gefühle, Empfindungen entstehen auf seltsame Art, man kann sie nicht so leicht analysieren, registrieren, ein- oder abstellen, wie man will, besonders wenn sie in einem Menschen entstehen, der so voller Widersprüche und Zwiespältigkeit ist, wie ich es bin. Das soll keine Entschuldigung sein, es ist aber auch kein leeres Gerede, es ist so.» So wie sie Theater spiele aus einer gewissen Intuition heraus, unfähig, dies mit genauen Worten zu umschreiben, so sei es in ihrem Leben. Sie würde nach ihrer Rückkehr mit Heini gern ein paar Tage nach Venedig fahren, als «kleiner Ausgleich für die lange Trennung».

Ein paar Tage später beruhigt sie ihn nochmals: «Ich habe eine Krise durchgemacht, die, glaube ich, nicht so ungeheuerlich ist, weil sie im menschlichen Leben sehr oft schon da war. Ich wollte und musste mich ganz klar und mit genauster Überlegung daraus herausarbeiten und … mit mir selbst ins Reine kommen, um dann dir gegenüber wieder so zu sein, wie ich war. Nun bin ich soweit und ich freue mich unendlich, bei dir zu sein und zu bleiben. […] Ich habe erkannt, dass du mein Mann bist mit allem, was dieses Wort in sich birgt.» Von Verzichten halte sie nichts, «ich musste aus freien Stücken, unbekümmert um deine mich beängstigende, bedrängende Stimmung dazukommen». Vielleicht dachte sie auch an ihr Versprechen anlässlich der kirchlichen Trauung: «Eine Scheidung wollen wir den Kindern einst ersparen und nicht beim ersten Knatsch auseinandergehen, sondern durchstehen, was durchzustehen ist.»

«Soeben kam Dein Brief aus Amsterdam», schreibt Heini. Aber auch dieser vermeide halt das Persönliche. Das stimme ihn nachdenklich, besorgt, traurig. Das schrecke Gefühle auf, das nage an seinem Selbstvertrauen. «Das ist auch das, was ich nicht verstehe, sofern die Dir am Telefon manchmal so (für mich beschämend) mühsam abgerungenen Zusicherungen stimmen.» Er könne sich nur wiederholen. Er habe nicht gewusst, dass der Sinn des Lebens letztendlich in einem Menschen ruhe. «Du warst stets für mich etwas Unantastbares, das für sich besteht, gross und fest», antwortet Anne-Marie. «Mein Begehren entsprang einer Schwäche, einem merkwürdigen, schicksalhaften Getriebensein, dessen unglücklichen Ausgang ich zwar stets vorausahnte, aber dem ich nicht ausweichen konnte und wollte. Ich wusste, dass ich dadurch leiden würde, aber innerlich spürte ich irgendwie, dass mich dieser Konflikt reifer machen würde. Das physische Moment ist von keiner so grossen Bedeutung gewesen, wie Du es glaubst, was dir schon unser glückliches Zusammensein im letzten Monat bewiesen haben sollte; eine solche Rückkehr meinerseits wäre ja sonst nicht möglich.» Sie habe gewusst, dass er kraft seiner Stärke siegen, auch verzeihen werde. «Lass uns zusammen weiterleben, es ist bestimmt das Richtige. […] Wir können ja doch nicht ohne einander leben.» Sie sorgt sich um seine Nerven, sein Herz. Der Gedanke, er sei ihretwegen krank geworden, würde sie endgültig «aus den Fugen» bringen. Sie sei ein Mensch mit «ganz guten alltäglichen Qualitäten», mit einer gewissen Energie auch, im Grunde aber schwach. In wichtigen Momenten versage sie. Ein Jahr später liest Anne-Marie ein paar Zeilen ohne Liebesbeteuerungen: «Es tut mir unendlich leid, dass dieser Brief noch geschrieben werden musste. Aber Klarheit muss endlich sein. Du hast die Pflicht Dich zu entscheiden, Heini.»

Es ist so, sie können ohne einander nicht leben. Anne-Marie verabschiedet sich wieder mit «1000 und aber 1000 Zärtlichkeiten für dich». Andere Sorgen beschäftigen sie. 1953 schreibt sie aus Berlin, am Vorabend ihres Geburtstags – «leider fast schon 34-jährig!», der morgige Tag stimme sie sentimental; «restlos glücklich» mache sie die Filmerei nicht und «das ganze Getue drumherum». – Alles an sich wunderbar und schön, berichtet sie drei Jahre später aus Wien, «ein herrlicher Sommeraufenthalt, bezahlt noch obendrein». Aber trotz ihres «Keepsmiling»: Sie ist beunruhigt, für die nächste Saison noch kein fixes Engagement zu haben. Sie seien doch eine verrückte Familie, schreibt Heini, «und am Ende des Lebens werden wir weder reich sein noch uns richtig kennen gelernt haben. Vielleicht sollten wir doch einmal etwas weniger arbeiten und ab und zu ein paar Wochen unabkömmlich sein. Ich könnte in nächster Zeit sicher ein paar Tage weg». Sie solle mit seinem Besuch rechnen und tue gut, «allfällige Ersatzmänner für später zu heuern». In einem anderen Brief bittet er sie: «Vergiss mich nicht inmitten der Kavaliere, ich bin auch einer und nicht der schlechteste. Meine Einsamkeit ist gross und nicht zu beheben, bis ich Dich wieder in meine Arme schliesse.» Seine vielen 100 000 Küsse zum Schluss ergeben eine Sextillion Küsse und «ein Streicheln übers ganze vielgeliebte Fell meines Häsekken von Deinem oft traurigen, immer daumenhaltenden Heini». Erschüttert stellt er fest, dass selbst im Freundeskreis ihre Arbeit nicht begriffen werde. Da glaube man, sie sollte nur Hauptrollen spielen. Was für «Banausenstandpunkte». Eigenart und Schwierigkeit, Schönheit und Einmaligkeit ihrer Berufe würden wohl nur Leute vom Fach verstehen. Er wisse, was das Erreichte bedeute, dass ihre Wege mühsam, aber stetig aufwärtsgingen. «Es ist nicht schade für Dich, in wenig künstlerischen Filmen zu spielen, es ist nicht schade, wenn ich Parkettfabrikationsfilme drehe – wichtig ist nur, dass wir das, was wir tun, gut machen und dabei viel lernen. Hab Mut in allem, was Du künstlerisch tust.»

Höchste Qualität, das fordert Heinrich Fueter selbst für Auftragsfilme. Er produziert Filme zur Technik, Industrie, Wissenschaft, Kunst. Zahlreiche medizinische Filme für das Chemieunternehmen J. R. Geigy AG. Werbefilme, Aufklärungsfilme, Schulungsfilme, Tonbildschauen. Fernsehfilme. Die Musik ist ein Markenzeichen der Condor-Produktionen, Heinrich Fueter lässt namhafte Musiker komponieren: Paul Burkhard, Rolf Liebermann, Rolf Langnese, Armin Schibler. 1970 entsteht «Le Corbusier» mit Musik von Iannis Xenakis, Architekt und Komponist, der von 1947 bis 1958 mit Corbusier zusammengearbeitet hat.

Leider habe sie in Frankfurt zwei heftige Verrisse bekommen, ärgert sich Anne-Marie. Sie spielt 1959 die Lady Milford in Schillers «Kabale und Liebe», inszeniert von Josef Gielen. Nach den Festspielen Innsbruck folgt eine Tournee durch Deutschland, Österreich, die Schweiz. Es ist frühmorgens, sie sitzt in eine Bettdecke gewickelt am Schreibtisch ihres Hotelzimmers in Hannover. Vielleicht sei sie nicht müde genug, vielleicht zu viel allein, vielleicht habe sie zu wenig zu tun, dass sie an sich selbst zweifle, sich frage, ob und wie es weitergehen werde. «Man überdenkt den Weg, den man gegangen ist, und stellt fest, dass er doch eigentlich mittelmässig war.» Es bestünden auch keine grossen Hoffnungen mehr auf einen «wirklichen Durchbruch». Andere, die sie für gleichwertig halte, seien weitergekommen. Vielleicht erkauft mit «Opfern privaten Charakters», was zur Erkenntnis führe, dass sie eben doch keine Vollblutschauspielerin sei, sondern nur eine talentierte kleine Bourgeoise. Mit zu viel Kritik an sich selbst, zu viel Klarheit, um sich und andere zu belügen, und zu wenig Rücksichtslosigkeit und Durchschlagskraft, «edle» Eigenschaften, in diesem Beruf nur hinderlich. «Man kann aber nicht aus seiner Haut heraus, weil man im Grunde weiss, dass man die Kraft zur Einsamkeit nicht hat … und so bleibt man mittelmässig.»

1961 zieht sie einmal mehr Fazit: «Es will mir nicht gelingen, die richtige Rolle am richtigen Ort mit sicherer Führung zu spielen! Das ist wohl der Tribut, den ich für mein sonstiges glückliches Leben zu zahlen habe.» – «Ich brauche vollwertige Aufgaben, sonst bin ich wie gelähmt.» – «Mit 40 war ich zu alt für jugendliche Rollen, zu jung als Charakterdarstellerin. So wurde ich zur Spezialistin für die betrogene Ehefrau.» Heinrich tröstet, ermuntert zu Experimenten, zu mehr Selbstverstrauen und Optimismus. «Hab gute Laune – erproben macht Spass, verjüngt.» Er stürze sich bewusst in Neues, «ohne Gewähr des Gelingens». Sie hingegen fragt sich, ob ihr Beruf wirklich so wichtig sei, um Mann und Kinder diesen Entbehrungen auszusetzen. «Aber du hast wohl recht: unsere getrennten Leben, unsere Berufe ermöglichen es, unseren Buben eine schöne Jugend zu bieten und andererseits bewahrt es uns davor, einander überdrüssig zu werden. Wahrscheinlich ist das der Sinn unseres gemeinsamen Lebensweges.» Heini, überzeugt, dass die berufliche Verbindung eine «ideale Lebensgemeinschaft» ermöglicht, findet die Trennungen zwar traurig, «aber ein bescheidener Tribut an ein sonst so grosses und wohl rares Glück». «Ich habe die mir liebste und mich am glücklich machenste (und das ist gar nicht so einfach!) Frau in Dir gefunden. Ich weiss nicht, was das Leben, ich ohne Dich, wäre, würde, geworden wäre.» Ihr «Nur-mir-Sein» bedeute ihm tausendmal mehr, als sie ahne. «Ich will für und um Dich kämpfen bis ans Ende der Welt, koste es was es wolle. Lass Dich lieb haben, mein Herz, in grösster Zartheit, in flammender Liebe, im Verstehen, im Verzeihen, in unserer ganzen unverbrüchlichen Freundschaft, für die ich mein Letztes gebe, aber auch Grosses fordere.»