- -

- 100%

- +

«Wir versuchten immer, die Zeit, die wir füreinander reservierten, nicht mit Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten zu verschleudern», sagt Anne-Marie in einem Interview. Heinrich habe es verstanden, sie zu ersetzen, ohne sie je zu verdrängen. «Er verstand es, den Buben die Zufälligkeiten und Zwänge in meinem Beruf verständlich zu machen.» Ihre Familie sei «elastisch und anpassungsfähig». Mit «stark ausgeprägtem Familiensinn», ergänzt Peter-Christian, der älteste Sohn: «Beide kamen aus Familien, deren Eltern sich scheiden liessen, mein Vater und meine Mutter wollten das nicht.» Auch Martin Fueter betont: «Wir waren eine intakte Familie. Unser Haus war ständig voll von interessanten Leuten. Wir telefonierten dauernd, wir schrieben uns, und die ganze Familie fuhr an Mutters Premieren.» «Sie liess uns an ihrer Arbeit teilhaben», erinnert sich Daniel Fueter, der initiative Pianist, Komponist, Pädagoge, ehemalige Rektor der Hochschule Musik und Theater Zürich. «Wir haben oft mit ihr gespielt, wenn in einem Stück Kinder gebraucht wurden. Jeder von uns war einmal Walter, Tells Sohn in Schillers Stück.»

Heinrich Fueter engagiert sich für die Arbeit seiner Frau, hilft ihr, die Rollen zu entwickeln. Verpasst keine Hauptrobe. Macht sich im Dunkeln Notizen (Kugelschreiber mit Beleuchtung!). Registriert jedes Detail: ein Wort falsch ausgesprochen, ein Lächeln zu angestrengt, eine Kleiderfarbe unpassend … Bei Premieren fürchtet Anne-Marie sein Urteil mehr als das der Journalisten. Unermüdlich ermuntert er sein «tapferes, fleissiges Milein». – «Mach’s gut, sei bester Dinge beim Spiel, sei ganz wer Du sein musst. Verliebe Dich in die Darzustellende – sei sie!» – «Mach’s weiterhin so gut und so tapfer, Du Säule der Familie in deutschem Gau.» – «In aller Eile. Ich hatte eine ganz grosse Freude an der heutigen Probe. Du bist ganz ausgezeichnet – klug. Du weisst sehr genau, was Du spielst, was Du sagst! M. E. ist alles 100 % und wenn ich mir noch den Glanz der Premiere denke … Bravissimo!»

Ende 1961 hilft kein Bravissimo. «Liebstes Milein, tränenreiches, fernes Mädchen – so unselbständig scheinst Du plötzlich wieder, so unsicher. Aber, aber! Mit über 40 Jahren […] Weisst Du, in unseren Berufen muss man, wenn man den Beruf ausübt, einfach ‹ganz› sein, – ich meine, man muss seine Lösung finden und die letzte Überzeugung von dieser Richtigkeit muss über die Rampe springen, wird über die Rampe springen. Es ist wichtiger, in sich Geschlossenes zu leisten, als Eingetrichtertes, Angelerntes zu reproduzieren. […] Du bist nun über 20 Jahre am Theater und musst selbst wissen, was Du willst. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass Du Dir die Personen in ihrem äusseren Gehabe und Wirkungen vorstellst, anstatt die Personen ‹in sich› zu erfassen und nur von da aus zu gestalten. Dann kann man nicht mehr anders sprechen, gehen, sitzen, hören usf., weil man dieser Mensch ist (ihn nicht imitiert, spielt usf.). Das sage ich seit Jahr und Tag, ich kann es nur wiederholen. Glaube ja nicht, ich sei ärgerlich, nein, nur betrübt, dass Du Dich gegen diese Binsenwahrheiten im Grunde doch immer wieder stellst und Rechtfertigungen für erwiesen Untaugliches und Unerfolgreiches vorträgst. […] Wenn ich dies schreibe, ist es einfach, weil ich weiss, dass Du es schaffen könntest, immer, aber dass es am ‹Zwick an der Geisel›, an innerster Spielleidenschaft und Konzentration des Sicheinlebens sehr oft einfach fehlt. Modische Details, Bewegungen … (ausstudiert, erdacht) beherrschen viel zu sehr Dein Rollenstudium. Das sind … die letzten Sorgen und Arbeiten.»

Misserfolge erlebt auch Heinrich. Anne-Marie tröstet: Er habe etwas aus eigener Kraft geschaffen, was ihm niemand so schnell nachmachen könne. «Ich bin zu fest von deinen aussergewöhnlichen Fähigkeiten überzeugt, als dass ich glauben könnte, dass deine Kurve nicht bald wieder aufsteigen wird.» Sie mahnt auch: «Gib nicht zu viel Geld aus, es genügt, dass ich es tue, der einzige Nachteil dieses an sich so herrlichen Hamburgs.» Sie hält ihren Mann gern zum Sparen an, er ermuntert sie präzise zum Gegenteil. Geld ist ihm nicht wichtig, Grosszügigkeit sehr. «Ende Februar», schreibt er im November 1961, «machen wir, wenn die Welt es erlaubt und Du nichts Verlockenderes hast, Ferien und geniessen die ‹erchrampfte› Freizeit […] Deine Anmerkung des ‹Verdienen-Müssens› darf nie der Impetus, die Basis der Entschlüsse sein. Wir schaffen’s auch sonst, schlimmstenfalls mit einigen Einschränkungen.» Trotz Arbeitslast pflegt Heinrich Fueter seine Lebenskunst in vielfältiger Weise: Konzerte, Theater, Essen mit Freunden, Gespräche bei Rotwein und Havanna-Zigarren.

Im Februar 1964 der erste Herzinfarkt. Er ist 53. Der 19-jährige Martin, seit ein paar Monaten Kameraassistent und Aufnahmeleiter bei Condor, übernimmt mehr Verantwortung. Heinrich zieht in sein geliebtes Engadin, nach St. Moritz. «Kulturstätten wirken auf mich immer irgendwie vorwurfsvoll», kommentiert er seinen Umzug, man werde sich bewusst, wie wenig man wisse. Die Landschaft hingegen stelle keinen übertriebenen Kulturanspruch. «Jetzt ist es dann an der Zeit, dass wir wieder zusammen sind!», teilt er seiner Gattin gegen Ende des Jahres mit. «Nun bist Du so nah gewesen und fährst schon wieder weit weg. Für die Zukunft muss man sich eine solche Tournée gründlichst überlegen, ob sie was einbringt, oder ob man sie fallen lässt. Unser gemeinsames Leben ist ja auch absehbar, das müssen wir wohl mehr bedenken.» Andererseits sei ein beruflicher Ausstieg auch problematisch, er sehe dies schon an seinem Teilausstieg und sei doch acht Jahre älter. Im Übrigen lebe er zurzeit wirklich «arztkonform». Es wäre «ganz furchtbar», sollte das Engadin nicht heilend wirken. «Was dann? Wo dann?»

Im November 1965 verliert er durch den Zusammenbruch der Aiutana Bank Ersparnisse und Firmenreserven. Erbschaftsgeschichten kommen dazu. Ein Filmprojekt endet als Scherbenhaufen. Zukunftsängste bedrängen ihn. Im Frühling 1966 lästert er über seinen Job, missratene Drehbücher aufzupolieren, Regisseure zu bezirzen, den technischen Leiter mit Samthandschuhen anzufassen, Verträge zu redigieren, Hoffnungen zu begraben. Er schildert nächtliches Herzklopfen, Schweissausbrüche – «und Denken, Denken, Denken». Dabei habe er sich zeitweise so gut gefühlt, dass ihm alle gesundheitlichen Befürchtungen übertrieben schienen. «Auf den langen Spaziergängen hatte ich weiss Gott Zeit, um eine Formel für mein eigenes und berufliches Leben zu finden.» Nun werde alles überschattet von depressiven Stimmungen, das stimme ihn «masslos traurig». «Aber Vernunft und Gemüt wandern eben verschiedene Wege.» Es sei schlimm, sich selbst wohl gar nicht so falsch einzuschätzen, aber aus sich und seinen Gedanken nicht ausbrechen zu können. Von der Firma nicht zu reden. «Alles, was ich sehe, ist halbbatzig und unkontrolliert. Die Leute merken rasch, wenn man nicht beisammen ist, oft nicht mehr mag, aber auch öfters einfach nicht (mehr) kann. Dazu muss man nach Aussen diese verfluchte, bewunderte Aktivität noch einigen Blinden und Halbblinden vorzutäuschen versuchen.»

Im Herbst 1966 liegt Heinrich Fueter erneut auf der Intensivstation des Zürcher Waidspitals. Der zweite Herzinfarkt. «Frühstück in der Notfallstation 06.00, Mittagessen 11 Uhr, Nachtessen 17 Uhr. Abend und Nacht endlos. Ein milder, geistig harmloser Schnarcher hat dem armen ‹Lärmer› Platz gemacht. Wir glauben, dass er gestern verstorben ist. Denn es sind Blumengebinde mit Schleifen gekommen …» Regie- und Requisitenfehler gebe es auch hier. «Axel muss im Laden nur richtig und genau bestellen! Ich meine, die Lilien besser ohne Schleife ‹Letzter Gruss›. […] Ich bin schon etwas down, so lieb sie auch alle zu mir sind […] Du hast hinter meinem … Rücken mit dem Professor telefoniert … er erkundigte sich nach meiner Psyche. Aber, aber, ich berichte Dir doch alles – ist mir doch zur Zeit der Beichtstuhl näher als der Rennsattel. Nicht einmal zum Flachrennen reicht’s.» Peter-Christian bricht sein Studium der Theaterwissenschaft ab, verzichtet zugunsten des väterlichen Unternehmens auf einen eigenen Weg und wird sich für den Spielfilm engagieren: 1976 für «Riedland» von Wilfried Bolliger nach dem Roman von Kurt Guggenheim, 1977 für «Violanta» von Daniel Schmid nach der Erzählung «Die Henkerin» von C. F. Meyer.

«Meine ferne Geliebte, aller guten Dinge sind 3! Da liege ich also wieder in diesem Wachraum», meldet er 1969 – und schildert auf gelben Condor-Nachrichtenzetteln den Nachbarn, die Geräusche, die Massnahmen. Alles Übrige wie in einer «bestgeführten, alten Familienpension». «Nur bekannte Gesichter, viel Sympathie und Lächeln und Lachen, ein organisiertes Kommen und Gehen, messen und kontrollieren, Pülverchen schlucken, stechen und einstellen. Alles wie gehabt! Mit einer etwas resignierten Apathie lässt man es geschehen.» Er habe sich so sehr aufs Engadin in dessen Herbstfarben gefreut, und mit der Arbeit wäre er «leidlich à jour» gewesen. – «Schon ist’s der 3. Tag und ich hab’ das Gefühl, dass der Wachraum noch ein wenig mein Stammquartier bleibt. […] Der Zimmerkollege wurde ausgetauscht – ich glaube, er ist dem Sargdepot näher gelagert worden. Jetzt schnarcht ein Herr Gross weiter nach dem 1. Infarkt – ein Anfänger also.» Draussen lichte sich über den Schrebergärten der Himmel. Aber die flammende Pracht des Engadins habe hier Mittelstandsniveau. Er fühle sich «behaglich verwöhnt». Alkohol werde vorläufig gelagert, «also sind Kranzspenden noch nicht erbeten».

«Das erste Mal waren viele enttäuscht, dass ich davongekommen bin», scherzt Heinrich später in einem Interview. «Das zweite Mal war die Spannung nicht mehr so gross, weil meine beiden Söhne bereits im Geschäft waren, auch beim dritten Mal – ach, man gewöhnt sich daran, und ich habe mich von den Schwestern im Waidspital mit einer Champagner-Party verabschiedet: À la prochaine!» Seine Freunde glauben nicht mehr an seinen Tod, dem er während Jahren immer wieder entkommen ist; denn kaum dem Spital entronnen, lebe und arbeite er erneut schonungslos.

1972, nach 25 Jahren, ist die Condor-Film AG zum grössten schweizerischen Filmproduktionsunternehmen angewachsen: gegen 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 460 realisierte Filme, 270 national und international gewonnene Preise. Ein unternehmerisches Bravourstück, auf diesem «kommerziell schwierigen Gebiet» nie in die roten Zahlen geraten zu sein. Am Hochzeitstag schreibt Heinrich Fueter um drei Uhr morgens: «Mein Liebling – meine Hochzeitsmaid … während Du ruhst, denke ich zurück: 32 Jahre. ⅓ Jahrhundert, Zentrum unserer eigenen Wegstrecken. Ich danke Dir! Und beide wollen wir dankbar sein: kein Krieg, normale Kinder, Arbeit, oft Erfolg, Freunde, herzige Enkel und immer wieder beglückendes Zusammensein! Bleiben wir guten Mutes und Freunde in Liebe.» Ein halbes Jahr später, im September, liegt er wieder im Waidspital – und wünscht sich von seiner Frau jene Nachsicht, die sie vor einem Vierteljahrhundert von ihm erwartet hat. «Mein so geliebtes – und glaub es mir – über alles und allem! geliebtes Milein – rocher … meines siechenden Daseins», er baue seine «Lesehügel» ab. «Schmerzen, abgesehen von kleinen Bangigkeiten und nicht-organischen Herzbeschwerden, keine. Du wirst mir ja einen ‹offenen› Brief schreiben. Er wird sich decken mit jenen vielen, die ein ‹gescheiterer Heini› einem ‹dümmeren Heini› schreibt – tags und nachts. Leider sind weder Vernunft, Intelligenz, noch (das ist noch schlimmer) Stolz und Selbstachtung Waffen in diesem seltsamen inneren ‹Krieg›: einfach weil ich nicht fähig bin, diese Freundschaft oder Bindung oder Beziehung aufzugeben. Warum? Was weiss ich? (müsste es doch wissen), vielleicht weil ich … dieses sehr komplexe Wesen ganz einfach gern habe, es nicht missen möchte (was ja wohl auch nur ich verstehe). Alterserscheinung? Ich glaube allen Ernstes Nein, und zwar schon deshalb, weil es unsere Kreise (und das im grössten Ernst!) auch nicht im Kleinsten tangiert oder gar beeinflusst (dann würde ich es nur schon aus Dankbarkeit, aber vor allem aus Liebe und Verknüpfung … sofort abblasen). Es ist so etwas wie ein romantisches Jugend-Rückspiel – ein Vater-Tochter-Heimweh, ein schwärmerisch-verletzbares Spiel. Also näher kann ich es nicht deuten und auch dieser Versuch einer Charakterisierung ist sehr unvollkommen. Was es nicht ist (und das ist entscheidend) eine reife, tiefgreifende Mann-Frau-Beziehung (auch nicht force majeure!), eine Bindung oder Wunschbeziehung dieser Art. Ich wäre ja ein Narr und dazu noch ein Miesling. Wie kannst Du glauben, dass Du überhaupt und in besonderem in mir konkurrenzierbar bist! Sei nur ein wenig nachsichtig mit diesem grossen Kind. […] Lass Dich ganz fest lieb haben, ganz zart und dann leidenschaftlich (es war doch eine schöne, ‹junge› Zeit!) und dann still, dem Atem lauschend und den Schlaf erwartend! Dein (hoffentlich nicht so unverstandener) Heini.»

Ein Brief in Fortsetzungen. «Du weisst ja gar nicht wie gern ich Dich habe und jederzeit bereit bin, alles, was Dir wehtut, abzubrechen. Du bist mir viel zu viel Wert, als dass ich egoistischen Zielen, Vernarrtheiten und wohl auch Alterserscheinungen folgend, Dich – unsere Freundschaft, unsere Zusammengehörigkeit opfern würde. Du hast alle meine Wirrnisse, Verzweiflungen getragen, vor allem ertragen. Schon allein dies versetzt mich in Schuld. Aber es ist nicht Dankbarkeit hierfür, sondern auch hierfür, dass ich Dir beweisen möchte, dass mir niemand nähersteht, mich glücklicher machen kann als Du und nur Du.» Dass er sich für Menschen, die er möge, einsetze mit allen seinen Möglichkeiten, das wisse sie doch. «Ist es denn so erstaunlich, dass ich dies ebenso für ein mich begeisterndes und mich manchmal verzauberndes Geschöpf … tat? […] Es brauchte scheinbar all diese Auseinandersetzungen, Missverständnisse und Einseitigkeiten, um dorthin zu kommen, wo das differierende Alter und der ‹Überschwang› des älteren Herrn korrigiert landeten: in einer Freundschaft. In der vielleicht auch ein wenig das Vater-Tochter-Verhältnis seinen Platz beansprucht.»

«Ich weiss, Du hast es nicht so leicht mit mir, aber (ich kann ja das Maliziöse nicht lassen!) auch nicht so schwer. Innerhalb bald 35 Jahren würde ich sagen: 25:10. Es gibt doch einiges, was ich … in meinen blühendsten Jahren sehr artig verkraftet habe … auf viel schwerwiegenderen Ebenen. Eine junge, sehr junge Liebe und Gemeinschaft stand auf dem Spiel – etwas, das bei mir nie, gar nie nicht einmal zur Diskussion stand. Warum? Weil ich Dich im tiefsten entscheidendsten Grunde liebe, mehr als alles und alle. Deine unverbrüchliche Freundschaft (sie zeigt sich ja gerade jetzt wieder!), Deine menschliche Einfühlsamkeit, Grosszügigkeit und Verständnisweite. Wir gehören zusammen! … Du bist und bleibst in jeder Beziehung die prima donna.» Vielleicht sei sie früher weiser geworden, «aber lächle milder über den Deinigen, der halt noch einmal ein wenig schwärmt, sich verstrickt […] Spitalnächte haben den Vorteil, Einsichten zu schaffen. Nur Freundschaften lass ich nicht gern kaputt gehen, schon weil ich sie immer mit viel Begeisterung und Opferbereitschaft, Herz und Zugetanheit baue. Sei umarmt, lieb gehabt & 1000 – 1000mal bedankt, geküsst, bewundert & GELIEBT von Deinem merkwürdigen und sicher nur undankbar scheinenden Heini».

1973 übernehmen Martin und Peter-Christian Fueter das Steuer der Condor-Film AG. Ein «nicht so leichter Abschied» für den Vater, aber auch eine Genugtuung, «ein angesehenes, prosperierendes, wenn auch immer zum Kampf genötigtes Kind» übergeben zu haben. «Geht’s noch ein Weilchen so weiter mit mir, dann könnten es gerade … schönste Jahre werden. Herrgott! liebe ich dieses Hier-Sein!» Er freut sich für seine Frau. «Nun hast Du einen längeren Zürcher-Vertrag – auch gut (obwohl man sich für alle Fälle das Ausland warmhalten muss).» Und er lobt die neue Wohnung, welche «ohne Chi-Chi und besonderen Aufwand» allein zu bewältigen sei, «auch nach meinem †.»

In der Saison 1977/78 brilliert Anne-Marie Blanc auf verschiedenen Bühnen in Peter Hacks’ Stück «Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe». In dem zweieinhalbstündigen Monolog wehrt sich die Hofdame Charlotte von Stein gegen die Vorwürfe der Weimarer, sie sei schuld an Goethes fluchtartigem Aufbruch nach Italien, beklagt den Verrat des Dichters, der sie zwischen 1776 und 1786 auf über 1700 «Zettelgen», Billetts, Botschaften mit einem Hohelied der Liebe umworben hat. Anne-Marie spielt nicht sich selbst: «Wir haben wirklich alles in allem viel Glück gehabt auf unserem gemeinsamen Weg», schreibt sie im Dezember 1978, «aber vielleicht haben wir es auch gewusst und waren behutsam und ängstlich, haben vielleicht auch einiges verpasst – ich jedenfalls – aber alles in allem ist es wohl ganz gut so wie es ist!» Im Jahr danach steht im Schauspielhaus Ibsens «John Gabriel Borkman» auf dem Programm, das Drama eines betrügerischen Bankiers. Anne-Marie Blanc spielt Borkmans Gattin, schliesslich seine Witwe. Nicht nur versäumt Heinrich Fueter keine Hauptprobe seiner Frau, er denkt sich zu jeder Aufführung einen Glücksbringer aus. Diesmal schreibt er eine Trauerkarte:

Nach der Trauerfeier.

14. 10. 79.

Verehrteste

Er ist tot! Nun können Sie den Moder durch die geöffneten Fenster entweichen lassen und die Einsamkeit in immer verbesserter Luft verbringen.

Ihr H. F.

Als hätte Heinrich es geahnt. Am Abend des 13. Oktobers 1979 erkundigt er sich im Kino Frosch an der Brunngasse nach der Akzeptanz der Condor-Produktion «Der Landvogt von Greifensee», freut sich über den Erfolg, hastet ins Schauspielhaus zur zweiten Vorstellung von «John Gabriel Borkman», um nach der vernichtenden Kritik herauszufinden, was am Spiel seiner Frau zu ändern wäre – und bricht zusammen. «Die zwei Elemente unseres Lebens – mein Theater und sein Kino – waren gewissermassen vereint in der Art, wie er starb.» Er habe sich gewünscht, tot umzufallen – entweder auf der Skipiste im Engadin oder in der Altstadt von Zürich.

«Er machte aus intensiv erlebter Schweizer Geschichte Schweizer Filmgeschichte», schreibt Alex Bänninger, damals Chef der Sektion Film im Eidgenössischen Departement des Innern, in der Biografie «Heinrich Fueter» von Bernard Ruetz und Susanna Ruf. «Seine Methode war Fleiss, Spürsinn, solide Fachkenntnis, Begeisterungsfähigkeit. Sein Konzept war die aktive Präsenz in allen Bereichen von Ton und Bild.» Er erinnert an Heinrich Fueters «professionelle Passion» und humanistische Bildung, seinen «kaufmännischen Kopf» und «das fürs Spiel schlagende Herz». – Werner Wollenberger würdigt ihn gleichenorts als bedeutendsten Schweizer Filmproduzenten. «Dass dieser kleine, drahtige, sehnige, unablässig energische und recht eigentlich unermüdliche Mann als Dr. Heinrich Fueter eine historische Leistung erbracht hat, ist eine Sache: Die andere ist, dass er der Heini Fueter war, der Heini, und als solcher einer grossen und immer wachsenden Schar von Zeitgenossen angenehm als Mitmensch, Partner und Freund. Er hat so hart gearbeitet wie kaum einer, aber die Arbeit hat in nie verhärtet: Er war ungeheuer betriebsam, aber er hatte immer Zeit für andere, denen er in grosser Herzenshöflichkeit und mit humoriger Freundlichkeit begegnete […] Er hat nicht nur ein Leben gelebt, sondern viele Leben – und alle ganz.»

Epilog

Anne-Marie Blanc spielt weiter, in über dreissig Theaterproduktionen, vor allem am Schauspielhaus Zürich. 1986 die grosse Ehre: der Hans-Reinhart-Ring für ihre Kunst von «bezaubernder Leichtigkeit, Humor und Noblesse». «Dass alles in meiner Laufbahn und in meinem Leben im Lot blieb», betont sie in ihrer Dankesrede, «dafür sorgte der Mann, der sich wohl am meisten über den heutigen Anlass gefreut hätte, der Mann, der vierzig Jahre an meiner Seite war». In der Saison 1997/98 verblüfft Blanc mit ihrer verwahrlosten alten Säuferin in «Der Krüppel von Inishmaan» die deutschsprachige Theaterwelt: «Zu sehen, wie sich die grosse Dame in diese Figur verwandelt, abstossend, komisch und anrührend zugleich, war die schönste Überraschung des Abends», kommentiert ein Berliner Journalist. Sie spielt in verschiedenen Filmen, ziert sich auch für TV-Serien nicht und macht in der populären Serie «Lüthi und Blanc» mit. 2004 verabschiedet sich die 85-Jährige von der Bühne: Mit ihrer Enkelin Mona Petri philosophiert sie in «Savannah Bay», dem Zwei-Personen-Stück von Marguerite Duras, über das Leben und den Tod. Zwei Jahre später, nach mehreren Hüft- und Oberschenkeloperationen, zieht Anne-Marie Blanc ins Alterswohnheim Zürich Enge. Sie stirbt 89-jährig am 5. Februar 2009. Ihre Asche sinkt im Silsersee zur Asche ihres Gatten.

Quellen

Cuneo, Anne: Anne-Marie Blanc. Gespräche im Hause Blanc. Zürich 2009.

Helg, Martin: Eitelkeit ist ungünstig. In: NZZ am Sonntag, 6.8.2006.

Lüchinger, René: Vom Heimatfilm zum Oscar, Teil 2. In: Weltwoche, 8.1.2014.

Nachlass Anne-Marie Blanc / Heinrich Fueter. Stadtarchiv Zürich.

Ruetz, Bernhard / Ruf, Susanna: Heinrich Fueter (1911–1979). Produzent, Unternehmer, Filmpionier. Schweizer Pioniere der Wirtschaft und Technik, Band 95. Zürich 2012.

Schwager, Susanna: Das volle Leben. Frauen über achtzig erzählen. Gockhausen 2008.

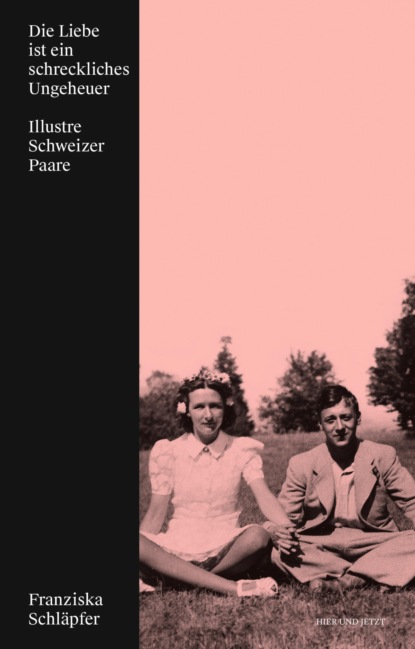

Bettina Kiepenheuer und Martin Hürlimann

Martin Hürlimann und Bettina Kiepenheuer hüteten ihre Privatsphäre, ihre Liebe wirkte eher unterschwellig. Leben und Beruf waren eins, das Büchermachen ihre gemeinsame Leidenschaft. Ein Arbeitspaar sozusagen – mit vier Kindern und später zwölf Enkeln. Mit illustren Gästen im offenen Haus. Hürlimann, der eingefleischte Junggeselle und Globetrotter, Spross der Zürcher Brauerdynastie, gründete 1929 den Atlantis Verlag in Berlin – und 1933 eine Familie mit seiner Mitarbeiterin Bettina, der Verlegerstochter und Fachfrau für Typografie. 1939 verliessen sie Deutschland und bauten den im Krieg zerstörten Verlag in Freiburg und Zürich neu auf. Bettina betreute die Sparte Kinderbuch und wurde rasch zur internationalen Expertin auf diesem Gebiet.

Sie hat eben ihre Ausbildung in Leipzig abgeschlossen: Bettina Kiepenheuer, 21 Jahre alt, Kurzhaarfrisur, aufmerksame, melancholische Augen. Vertraut mit Winkelhaken, Schriften, Druckerpresse steht sie 1930 im Verlagsbüro an der Oranienstrasse in Berlin vor Martin Hürlimann und blickt in ein blasses Gelehrtengesicht mit randloser Brille. Ein paar exotische Plastiken bevölkern den Raum. Fasziniert schaut sie um sich und erzählt, was sie gelernt hat und was sie begeistert – unter anderem das Magazin Atlantis, das Hürlimann herausgibt. Ob sie auch Stenografie schreiben könne? «Wie alle Chefs» findet er, dass man das können müsse. Nein, das habe sie nicht gelernt, weil sie nie Sekretärin werden wollte, sondern Verlagsherstellerin. Dass ihre entschlossene Antwort falsch war, merkt Bettina sofort und ist einen Moment verlegen, weil sie sieht, dass es mit der Stelle nichts wird; Herr Hürlimann hat schon einen Hersteller. «Meine schreckliche Notlage, dass ich dem Nähen und Kochen entrinnen musste, um in meinem Beruf weiterzukommen, konnte er beim besten Willen nicht begreifen. Wir hatten dann noch eine schöne Unterhaltung über allerlei Dinge, die uns beide interessierten.» – «Lernen Sie tüchtig weiter, sehen Sie sich in der Welt um – und kommen Sie wieder», sagt er an der Tür, «vielleicht habe ich dann Arbeit für Sie, Fräulein Kiepenheuer». Sich in der Welt umsehen? Wie stellt er sich das nur vor? Dennoch auf eine Art glücklich und beeindruckt beschliesst sie, den Herrn, «der etwas einsam hinter einem beladenen Schreibtisch stand», nicht aus den Augen zu verlieren.

«Ein drolliges Ehepaar waren wir», erzählt Bettina Hürlimann in der Festschrift zu Martin Hürlimanns 70. Geburtstag, «denn der Verlag und die Zeitschrift Atlantis nahmen in unserem Leben neben den Kindern den grössten Raum ein». Familie und Verlag im gleichen Haus – da gab es auch «im persönlichen Leben fast nichts», was nicht mit dem Verlag zu tun hatte. «Unsere besten Freunde waren auch unsere Mitarbeiter. Wenn wir Silvester feierten, so waren alle Atlantiden versammelt, und der Vulkan, auf dem wir zwischen 1933 und 1939 sassen, war für Stunden vergessen.» Ein Bund mit Wermutstropfen, denn «der unermüdliche Verleger, Redaktor, Journalist und Photograph M. H. hat mir mein Leben lang den Menschen M. gestohlen. Nur dadurch, dass er mich ganz und gar voll dauernden Vertrauens in sein Berufsleben hineinnahm, wie es wohl selten in einer Ehe geschieht, versöhnte er mich mit dieser Tatsache und liess mich glücklich sein, förderte mich und machte mich zu dem, was ich bin».