- -

- 100%

- +

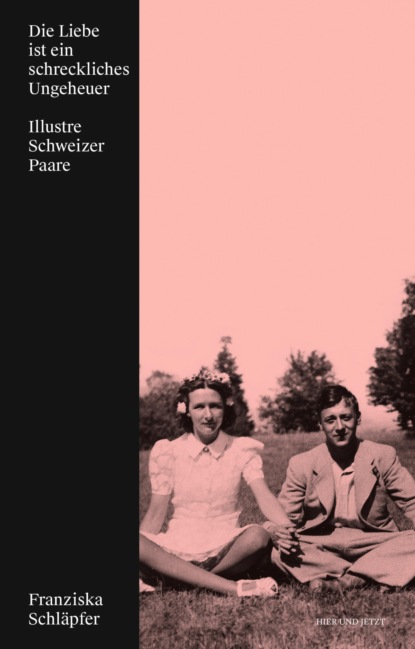

Ein Arbeitspaar? Ein Paar für das Werk? Aus romantischer Sicht kann man fragen: Muss man ein Paar sein, um famos zusammenzuarbeiten? Manchmal schon. Bettina wollte mit Kopf und Herz und Hand stets eines: Verlegerin sein. Nicht bloss als Verlegerin arbeiten. Verlegerin sein. Sie sah darin ihre persönliche Bestform. Mit M. schaffte sie das. In einer Bücherwelt aufgewachsen, ahnte sie auch den Preis dieses Lebenstraums. Ihr Vater war der bedeutende Verleger Gustav Kiepenheuer. Und M.? Er bekam ungleich mehr als eine tüchtige Mitarbeiterin – eine masslos interessierte, ideenreiche, humorvolle Partnerin. Sie bereicherten gegenseitig ihr Dasein. Sie arbeiteten nicht nur zusammen, sie machten einander wechselweise besser. Die Ehe als Verwandlung – zu sich selbst.

Am 19. Juni 1909 kam sie in der Dichterstadt Weimar zur Welt. Bettina? «Ach wie reizend, wie Bettina Brentano, die Goethefreundin!» Später bewirkte die berühmte Namensvetterin gar «eine gewisse Identifikation im Geiste». Ihr Vater, Gustav Kiepenheuer, der Buchhändler, hatte hier 1908 eine Buch-, Kunst- und Musikhandlung übernommen und ein Jahr später einen Verlag gegründet. In diesem Reich mit Bücherregalen bis an die Decke erstieg Bettina die Leiter und schnupperte an den Werken, «die einen Geruch ausströmten, den nur gute Bücher haben, aus gutem Papier, mit Lederrücken und guter Farbe gedruckt». Immer musste sie an einem Buch zuerst riechen, bevor sie es aufschlug. Sie spürte bereits etwas vom Verlegerberuf, «der so besitzergreifend ist, dass er den Kindern nicht nur die Zeit, sondern auch manchmal das Herz des Vaters stiehlt». Den Papa beschrieb sie als «klein, blond, blauäugig, zierlich, später rundlich». Ein Auge war aus Glas, ebenso blau wie das andere. Dachte sie an ihn, sah sie ihn «eher beschaulich, rauchend im tiefen Ledersessel» – die Mutter Irmgard hingegen als «hochdramatische Vorleserin, gross, schlank, ausserordentlich elegant, dunkelhaarig, dunkeläugig, beweglich, aktiv». Bei «allen sozialistischen und sonstigen idealistischen Vorstellungen, die mit Macht in ihr Leben eindrangen», verleugnete sie «ihre grossbürgerliche Herkunft» nicht und gab «ihre Fähigkeit zu rechnen» nicht auf. «Irmchen» wollte sie genannt sein, die Tochter von Pastor Otto Funcke aus Bremen, einem der erfolgreichsten christlichen Volkserzähler des 19. Jahrhunderts. In der Erziehung, auch in der religiösen, herrschte im Haus Kiepenheuer denn auch nach wie vor die Pfarrerstochter.

1918 zog die Familie nach Potsdam, der alten Residenzstadt Preussens, in eine bürgerlich-altmodische Wohnung. Die Annehmlichkeit eines Hauses ersetzten ein kleines und ein grosses Hausboot. Dazwischen schaukelten ein Ruderboot, ein Kanu, ein Punt, zwei Segelboote und ein unsinkbares Ruderboot für die Kinder. Der Vater lehrte Bettina rudern, bevor sie richtig schwimmen konnte. «Das Havelufer mit den Booten war der … fast hochstaplerische Luxus unserer Kindheit. Es ersetzte Ferienreisen und half uns schutzlose Einsamkeiten zu bestehen. Nie hatten wir Geld und galten doch wegen der Boote und der Eleganz unserer Mutter als reiche Leute. Die Autoren aber erhielten das Letzte von meinem Vater. Das wusste ich.» Die Trennung der Eltern 1921, die Trennung vom geliebten Vater, war schmerzlich für die Zwölfjährige. Mit den jüngeren Brüdern, Karlotto und Wolfgang, «Wölfchen» genannt, lebte sie bei der Mutter. Diese gründete zusammen mit Hans Müller den «Müller & I. Kiepenheuer Verlag», edierte illustrierte Luxuswerke und schön gedruckte Klassikerausgaben, die Verlag und Familie über Wasser hielten. An Papier mangelte es nie. Als Tagebuch beschrieb Bettina Blindbände von Goethes Werken, die gerade vorbereitet wurden. «Bei uns war gestern ein grosser Musikabend mit 60 Leuten in unserer kleinen Wohnung. Thea van Doesburg spielte Klavier, Kurt Schwitters erzählte sehr niedliche eigene Märchen und trug eine ‹Sonate in Urlauten› vor, wovon ich den Sinn nicht ganz verstand. Hinterher war noch ein Ball, und ich tanzte zum erstenmal mit Erwachsenen.»

Befreundet mit dem Architekten Ludwig Mies van der Rohe beauftragte Irmgard Kiepenheuer diesen mit einem Hausbau auf dem Grundstück, auf dem die beiden Hausboote einst verankert lagen. Die Pläne waren gezeichnet, die Steine geliefert, allein das Geld fehlte. Bettinas frühester Berufswunsch war Architekt; die Abenteuer um den gescheiterten Hausbau gehörten deshalb zu ihren lebhaftesten Erinnerungen. Irmgard fand für Verlag und Familie die «Fasanerie», einen klassizistischen Bau mit Turm aus dem Besitz der kaiserlichen Familie, erbaut vom Schinkel-Schüler Ludwig Persius, etwas verkommen, am Rand des prächtigen Sanssouci-Parks. Die gotischen Ställe beherbergten keine Fasane mehr. Aber drinnen wie draussen: fantastische Welten für Bettina und ihre Brüder. «Ich kannte unsere Drucker, interessierte mich brennend für die Autoren und knüpfte … Beziehungen zu denen, die ich besonders schätzte oder gar verehrte.» Wilhelm Furtwängler wohnte hier. Walther Meier aus Wädenswil belegte ein Arbeitszimmer. Er hatte in Berlin den Zürcher Orell Füssli Verlag vertreten, traf später in der U-Bahn zufällig Martin Hürlimann, den Freund aus dem Militärdienst, der ihm daraufhin die Redaktion der Zeitschrift Atlantis anbot. Auf zahlreichen Spaziergängen im Park brachte dieser ungeheuer gebildete Mann, der mitreissend erzählen konnte, der Gymnasiastin «alles nahe […] unter der moderneren Dichtung, was er zur Weltliteratur zählte».

Beziehungen knüpfen, Freundschaften pflegen, das konnte Bettina. Etwa mit Gertrud Jakstein, der Zeichenlehrerin. «Meine malerischen Produkte, obgleich ich zeitweise unbewusst dem Maler Nolde nacheiferte, waren das Eigenständigste, was ich damals produzierte. Ich war beim Malen ausserordentlich glücklich.» Jakstein ermutigte ihre Schülerinnen, Neues zu wagen, ein Marionettentheater zu bauen und aufzutreten. Bettina, hingerissen von Kleists Essay über die Marionetten und vom eigenen Spiel, war fest entschlossen, auch dieser Kunst nachzugehen. Sie hatte die Gabe, «mehr und tiefer zu sehen als andere», erinnerte sich ihre lebenslange Freundin Inge Bolle; sie habe Freundschaften geradezu gesammelt, sei spontan auf Menschen zugegangen, die ihr gefielen, ob ein Gärtner im Park Sanssouci, ein Verlagsautor oder eine einsame Frau. Befreundet war Bettina auch mit der Familie des jüdischen Bankiers Louis Hagen, eines grosszügigen Mäzens, «kulturbesessen auf vergnügliche Art». Irmgard war eine strenge Erzieherin. Beruflich oft auf Reisen, wollte sie sich auf die Kinder verlassen können. «Ich betete diese Mutter an, weil ich sie bewunderte und mich zudem nach Anlehnung und Vertrauen sehnte.» Vergeblich. Zu problembeladen, urteilte Bettina über sich, und nicht so attraktiv, wie die Mutter sich ihre einzige Tochter vielleicht vorgestellt hatte. Äusserlichkeiten waren Bettina egal; «vielleicht machte ich auch aus der Not eine Tugend, weil mir die Möglichkeiten, mich schön zu machen, fehlten». Eine solide Verbindung blieben die Bücher aus Mutters Verlag. So entstand ein Verhältnis, das ein Gemisch war «von starker Bindung an das alte Haus und allem, was sich darin abspielte, und einer Protesthaltung gegen eben dieses Haus und die Mutter».

Bettina las, schrieb Gedichte, studierte die Weltkunst, malte, zeichnete – und war bitter enttäuscht, als ihre Arbeiten für einen Platz in der Malklasse der Leipziger Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe nicht reichten. Also Schriftsetzer. Für ein Mädchen war diese Ausbildung 1929 nicht selbstverständlich. Erstklassige Fachleute lehrten in Leipzig alle grafischen Techniken. In der Akademie, damals europaweit die einzige Schule dieser Art, traf sich eine internationale Schülerschaft.

«Sehen Sie sich in der Welt um – und kommen Sie wieder.» Martin Hürlimanns Rat klingt nach. Eric Walter White, der Freund und Dichter aus dem Gymnasium, dank dem sie in Englisch brillierte, vermittelt ihr die Stelle als Privatlehrerin für seinen Bruder, der an Kinderlähmung erkrankt ist. Einen Monat nach ihrem Besuch im Atlantis Verlag reist Bettina Kiepenheuer also nach Bristol. Mit ihrer Fachliteratur, den liebsten Gedichtbüchern und einem Bündel Kleider im Strohköfferchen zwängt sie sich in den Drittklasswagen. Irmgard Kiepenheuer lässt die Tochter ziehen: Wenn sie schon keine gute Hausfrau werden wolle, solle sie wenigstens perfekt Englisch lernen. Bettina wohnt in Erics Elternhaus, dann bei Freunden, arbeitet halbtags in der Druckerei von Henry Hill, lernt Eric Gill, den Bildhauer, Illustrator und Schriftschneider, und Stanley Morison, «den lieben Gott der Schriftkunst», kennen. Die beiden stellen ihre relativ kurze Ausbildung «auf sichere Füsse». Auch in England herrscht Arbeitslosigkeit; ihr Antrag, die Stelle bei Henry Hill zu legalisieren, wird abgelehnt, innert drei Tagen muss sie das Land verlassen. So steht sie nach einem kurzen Englandjahr wieder auf dem Bahnsteig in Berlin, einen zusätzlichen Koffer in der Hand, gefüllt mit bibliophilen Büchern und einem ersten Abendkleid. «Niemand nahm gross Notiz davon, dass meine Welt um so viel bereichert und dass ich ein anderer Mensch geworden war.» Von ihrem Vater weiss sie, dass es allen Verlegern schlecht geht. Sie beginnt, Stenografie und Schreibmaschinenschreiben zu lernen, um ja nicht im Haushalt eingesetzt zu werden – und klopft «zagenden Herzens» ein zweites Mal beim Atlantis Verlag an, wo ihr Freund Walther Meier Lektor und Redaktor ist. Der Mann, der dann ihr Chef wird, «war ein eingefleischter, ja überzeugter Junggeselle und zwölf Jahre älter als ich. Er war ausserdem der einzige Mensch in meiner Umgebung, dem in jenen Jahren vor Hitlers Machtergreifung das Wasser nicht in irgendeiner Weise bis zum Halse stand. Ein sagenhaftes Zürich stellt da geistig und materiell einen beneidenswerten Hintergrund dar. Davon hatte ich aber keine Ahnung».

Sagenhaftes Zürich? Die schlossähnliche Villa auf dem Hügel, die blühende Brauerei, die dominante Mutter, der mächtige Vater, die weit verzweigte Familie, die legendäre Weihnachtsfeier? Martin Hürlimann, am 12. November 1897 geboren, hat noch die Friedenszeit vor 1914 erlebt, Kaiser Wilhelm II. die Zürcher Bahnhofstrasse hinauffahren sehen, das letzte Jahr der Grenzbesetzung 1914–1918 als Soldat mitgemacht und seither «an der nicht mehr abbrechenden Weltkrise teilgenommen». Gemäss der Familientradition hätte er Offizier werden sollen, er blieb aber Korporal. «Ich war Pazifist, glaube es auch heute noch zu sein, wenn mir auch bewusst ist, dass ich den heutigen Pächtern dieses Begriffs längst nicht genügen kann.» Die Mutter, Bertha Hürlimann-Hirzel, kam aus einer alten Stadtzürcher Familie, sie war eine starke Persönlichkeit, der Vater, Albert Heinrich Hürlimann, dritter Spross der Brauerdynastie, ein fürsorglicher, persönlich anspruchsloser Patriarch. Wieso er ein Jahr nach Martins Geburt auf einem der höchsten Punkte des Enge-Quartiers den prunkvollen «Sihlberg» mit der «herausfordernden Fassade» und den zwei Türmen bauen liess, konnte der Sohn nie ganz verstehen. Da gab es ein Wäldchen und einen Rebberg, einen Springbrunnen mit Bronzetieren, einen Hühnerhof und einen Gemüsegarten, der später einem Tennisplatz weichen musste. In der Nachbarschaft lagen die Güter der Bodmers und Landolts.

Hier wuchs Martin mit der jüngeren Esther und je zwei älteren Schwestern und Brüdern auf. Mit Gärtner, Hausknecht, Köchin, Stubenmädchen – «an dienenden Geistern war damals kein Mangel, die meisten gehörten Jahrzehnte zu uns». Am Esstisch herrschte strikte Ordnung: «Oben präsidierte der Vater, ihm zur Seite, mit Blick gegen die Officetür, dirigierte die Mutter. Die Sitzordnung folgte, auch als wir Geschwister später mit unseren Ehegatten einkehrten, stets der Rangordnung des Alters.» Abends durften die Kinder erst nach der Konfirmation am Familientisch essen. Die Sprösslinge erkundeten sonntags die Lagerkeller, stiegen in die Silos, knabberten Malz, besuchten die sechzig Pferde in den Stallungen, die schweren Belgier der Bierfuhrwerke und die eleganten Reitpferde, «die beiden Fuchse für die Equipage, mit der Mama zu Einkäufen und Besuchen in die Stadt zu fahren pflegte». Die Eltern verbanden in besonderer Weise «Traditionsbewusstsein mit offenem Sinn für die weite Welt», bereisten Anfang des 20. Jahrhunderts Ceylon und Indien, Japan – und kehrten von dort mit der Transsibirischen Eisenbahn via Moskau zurück. Die Sommerferien verbrachte die Familie in den Bergen oder am Meer.

Weihnachten, «Höhepunkt der ‹ewigen Zeit›, der einzige Tag, an dem der Salon mit seiner Rokokopracht … sich richtig belebte». Am späten Nachmittag an einem der Festtage versammelte sich die immer grösser werdende Familie – einige Jahre nach dem jüngsten Kind war auch schon der erste Enkel da – jeweils im «Boudoir». «Es wurden Verse aufgesagt, die neuesten Fertigkeiten auf dem Klavier, der Flöte oder der Geige produziert, bis dann der grosse Moment kam, die Flügeltür zum Salon sich öffnete und der mächtige Baum in seinem Lichterglanz vor uns stand. Hatte das Stubenmädchen aus Versehen die Rollläden hinuntergelassen, mussten sie schleunigst wieder hochgezogen werden: Weihnachten feierte man nicht im Verborgenen.»

Martin Hürlimann erinnert sich auch an frühe Demütigungen: Der Knirps, der noch in die Hosen machte, musste Mädchenröckchen oder die rauen Schandhosen anziehen. Für andere Vergehen wurde er eine Stunde lang in «die Kiste» verbannt, «eine Art transportabler Holzkerker», etwa doppelt so hoch wie der kleine Tunichtgut. Peinlich war ihm, von der Mama in extravagante Kleider gesteckt zu werden, einen Hut oder Anzug tragen zu müssen, den sie aus Paris oder London mitgebracht hatte. Als Sohn der Familie Hürlimann war er ohnehin abgestempelt und blieb es noch lange – «aha, einer von der Brauerei, Brauereibarone». Der Primarschule in der Enge folgte ein Zickzackweg zur Matura: Kantonsschule Zürich, Lyceum Alpinum Zuoz, ein halbes Jahr Privatunterricht im «Sihlberg», zurück an die Kantonsschule Zürich – kaum eingewöhnt, war wieder Schluss. Zu fabrikmässig, zu viele gesellschaftliche Anlässe und andere Ablenkungen, fanden die Eltern und schickten den Knaben in die Kantonsschule Frauenfeld. Dort schlug Martin endlich Wurzeln und fand Kameraden, dank denen er sich «in die Gesellschaft ausserhalb der Familie» integrieren konnte. Für den Maturaaufsatz wählte er als Einziger das Goethe-Zitat: «In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.» Tanzkurse gehörten zur Bildung. An privaten Bällen wurde geübt. «Der Wettbewerb um die jungen Schönen brachte eine geheimnisvolle Erwartung in den Alltag, öffnete den ersten Spalt ins Reich des Eros. Man trug weisse Handschuhe, um nicht mit feuchten Händen an den duftigen Kleidern und den weissen Armen herumzutappen, und noch spüre ich den leisen Duft von Puder, Schweiss und Mädchen …»

Im Frühjahr 1917 immatrikulierte sich Martin Hürlimann an der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich, studierte 1920 in Leipzig weiter und fand im Institut für Kultur- und Universalgeschichte, dem ersten von der Universität unabhängigen deutschen Forschungsinstitut, genau das, was ihm vorschwebte: «Geschichte nicht als Spezialwissenschaft, sondern als Gesamtschau einer in ständiger Evolution befindlichen Vergangenheit mit all ihren politisch-militärischen, aber auch ihren kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen Komponenten und deren Wechselwirkung.» Die Arbeit an seiner Dissertation, «Die Aufklärung in Zürich. Die Entwicklung des Zürcher Protestantismus im 18. Jahrhundert», unterbrach er 1922/23 zugunsten einer Weltreise mit dem viereinhalb Jahre älteren Bruder Heinrich. Höhepunkt war der Aufenthalt in China. «Tut Kung Bluff. Das unvermeidliche Buch eines Weltreisenden» war rasch geschrieben. «Wir sind jung», erklärte Martin Hürlimann im Vorwort, «deshalb haben wir das schöne Recht, zu irren. Ich habe die Welt eigenwillig gesehen und will sie euch eigenwillig zeigen. Die Welt ist mannigfaltig und voller Widersprüche. Meine Erzählung wird mannigfaltig und voller Widersprüche sein. So wie mich das Erlebnis hin und her geworfen hat, wie es mich begeistert und abgestossen hat, will ich euch auch berichten. […] Im Zufälligsten möchte ich das Wesentliche erfassen, das, was uns selber etwas zu sagen hat – denn ich dachte in letzter Linie doch immer an mich und an euch zu Hause». Seine Unbefangenheit kam ihm dann später ebenso genierlich wie beneidenswert vor.

Zwei Fotos dieser Reise entschieden Hürlimanns Karriere: von einem Vulkan auf Java und von Segelschiffen auf dem Luang Ho, publiziert in Dame – damals eine der bestgedruckten Zeitschriften. Der Ernst Wasmuth Verlag, geleitet von den Brüdern Günther und Ewald Wasmuth, hatte eben die Bildbandreihe «Orbis Terrarum» lanciert. Beeindruckt von den Fotos boten die Verleger Hürlimann ein nächstes Projekt an. 1927 erschien «Frankreich» mit einer Einleitung von Paul Valéry, 1928 «Indien», 1929 «Ceylon und Indochina». Auch Zeitschriftenpläne gab es, der junge Journalist und Fotograf durfte sie verwirklichen. Im Januar 1929 erschien die Nummer 1 der Monatszeitschrift Atlantis mit dem Untertitel «Länder Völker Reisen». Die ersten 10 000 Abonnenten waren «ziemlich rasch» gewonnen. Hürlimann, nun Herausgeber und ständiger Verlagsmitarbeiter, beteiligte sich auch finanziell, übernahm Mitte 1929 die Funktion des Juniorpartners Ewald, der sich zurückzog – und damit das Projekt «Orbis Terrarum». Die «unentwegt wagemutige Produktion» führte zu finanziellen Engpässen. «Eine Erhöhung meines Einsatzes drängte sich auf. Mir wurde von Monat zu Monat unheimlicher zumute, denn eine Hergabe weiterer Mittel durch meine Angehörigen in Zürich liess sich auf dieser Basis nicht mehr verantworten.» So kam es, dass Hürlimann Ende 1929 mit «Orbis Terrarum» und Atlantis den Atlantis Verlag gründete und einen Teil des Wasmuth-Personals übernahm. Eltern und Geschwister beteiligten sich. Ein schwieriger Start. Die Wirtschaftskrise verschärfte sich rapide, die Lust am Bücherkaufen schwand. Der Jungverleger musste handeln, um nicht weiter Schweizer Geld in den Verlag stecken zu müssen, dessen Rücktransfer der deutsche Staat nie wieder gestatten sollte.

Hürlimann drosselte die Produktion und zog mit reduziertem Team in eine grosse Parterrewohnung, wo er sich auch privat einrichtete. Dann ergab sich – «ein wahrer Segen» – die Lösung. Der Zürcher Radiologe Hans Rudolf Schinz brachte Hürlimann mit seinem medizinischen Verleger Bruno Hauff zusammen. Durch diesen fand Hürlimann Unterschlupf im Bibliographischen Institut Leipzig. Der grosse Betrieb, längst nicht ausgelastet und froh um Druckaufträge, übernahm die ganze Produktion und Administration. Für das Gesicht von Atlantis – Programm, Werbung und Besuch der Buchhändler – hatte Hürlimann zu sorgen. Während er für manche Zürcher, was immer er auch tat, der kapitalistische Spross aus der Brauerei blieb, beurteilte man in Berlin den Neuling nach dessen Leistung: positiv und «überraschend einhellig». Für seinen Freund Ernst Roth, den Musikschriftsteller und Verleger, war «Orbis Terrarum» Hürlimanns «Motto und Erfüllung» seiner verlegerischen Tätigkeit, «die das Wissenswerte mit dem Sehenswerten verbindet». Seit Herbst 1928 lebte Martin Hürlimann in Berlin, an der Pommerschen Strasse in Wilmersdorf, im selben Haus wie Gustav Kiepenheuer, den er als begnadeten Verleger kennenlernte, mit einem «unerhörten Flair» für Schriftsteller, die wirklich etwas zu sagen hatten. «Mehr Freund der Autoren als Geschäftsmann, hat er sich für Heinrich Mann, Georg Kaiser, Bert Brecht, Joseph Roth, Ernst Toller und manchen andern eingesetzt, als dies in jeder Beziehung noch ein Wagnis bedeutete.»

Und dann, 1931, kommt «das reizende junge Fräulein Kiepenheuer» wieder, von dem er ab und zu eine Karte erhalten hat. «Mit dem Antritt ihres Volontariats konnten wir auch schon fast Verlobung feiern. Seitdem wurde sie die Mutter unserer vier Kinder, wusste unserem Heim eine eigene Note zu geben und blieb meine beste Freundin und Vertraute in allen Dingen, auch in unserer gemeinsamen Sorge um den Verlag, den sie gerade in einer kritischen Entwicklungsphase kennenlernte.» So rasant hat es Bettina Kiepenheuer nicht erlebt. Erst allmählich dämmert ihr, dass der weltreisende Schriftsteller und Fotograf, der per Hausboot durch China reiste, zu Pferd im Himalaja unterwegs war und nebenbei auch «Die Wunder Asiens» – einen abendfüllenden Stummfilm mit Musik – drehte, für sie mehr ist als «eine bewunderte Respektsperson». Da sie nicht als Sekretärin, sondern als schlecht bezahlte Volontärin arbeitet, ergibt sich ein umso freundschaftlicheres Verhältnis zur Geschäftsleitung. Mit Walther Meier und Martin Hürlimann isst sie oft im volkstümlichen Restaurant Aschinger. Aus diesen Mittagessen und den «Zuntz Selige Witwe»-Nachmittagen mit Sachertorte werden abendliche Einladungen ohne Walther Meier in ein russisches Lokal, wo die Volontärin erstmals Kaviar isst und Wodka trinkt. Bettina will «verzweifelt ausbrechen aus diesem Leben», studiert Stelleninserate, hofft, Hauslehrerin beim Deutschen Botschafter in Moskau zu werden – kurz, sie gerät in Panik. Martin verschwinde allzu häufig ins Ausland, meist zu irgendwelchen Festen nach Zürich, «wo eine sagenhafte und mächtige Familie, beherrscht von einer Königin von Mutter», residiere. «Der Vater, dessen bärtiges Porträt in Martins Arbeitszimmer hing, schien weniger mächtig, war es aber umso mehr.» Das alles ist ihr, deren Leben sich «eher auf schwankendem Grund» abspielt, fremd, ja unheimlich. «Die Tatsache jedoch, dass dieser Mensch eine kleine strohgedeckte Hütte an meinem geliebten Havelfluss besass, in Caputh, nicht fern von da, wo unsere Kinderflotte gelegen hatte und teils noch lag, und dass ich ihn dort im Skuller meines Vaters besuchen, ja spazieren rudern konnte, sollte dann unsere schwebenden Beziehungen in ein endgültiges Stadium bringen.»

Als es ernst wird, schickt Martin die Verlobte mutterseelenallein seiner Familie «sozusagen als Ansichtssendung» nach Zürich. Eine Schwiegertochter aus Deutschland gerade jetzt aufzunehmen, scheint etwas viel verlangt. «Nun, es war nicht mehr zu ändern.» Als Erstes solle sie Schweizerdeutsch lernen, schreibt Bertha Hürlimann nach Berlin. Bettina lernt es nie. Im Februar 1933 heiratet das Paar in der französisch-reformierten Kirche von Potsdam. Zahlreiche Freunde und Bettinas Schulfreundinnen feiern mit. Ihre Eltern sind da. Probst Funcke, der prominenteste Onkel, hält der «eher spärlich» erschienenen Schweizer Verwandtschaft eine glanzvolle Rede über die kulturellen Bande zwischen Deutschland und der Schweiz und schildert «Grossvaters spezielle Beziehungen zu Conrad Ferdinand Meyer». «Mit dieser Ansprache wollte er mich der neuen Verwandtschaft gegenüber aufwerten, was wohl nötig war.» Während der Hochzeitsreise geht das Reichstagsgebäude in Flammen auf. Einige Glückwunschtelegramme von Emigranten kommen schon aus Amsterdam. «Dennoch», hält Bettina fest, «waren wir glücklich und voll Zuversicht wie jedes jungverheiratete Paar. Wir waren zu zweit, hatten Löwenkräfte und Verlagspläne, die für drei Verlage genügt hätten». Der Ehemann hat auch auf der Hochzeitsreise seine Bücher im Kopf: Architektur, Kunst, Landschaft. «Sie wurde zu einer rechten Atlantis-Reise und warf einige Bildserien ab, über den Petersplatz Berninis und Roms Barockbrunnen, die weissen Kuppeln von Kairuan im französischen Tunis und die Wüstenstadt El Medinine auf dem Weg ins italienische Tripolis.»

Auch daheim in Berlin, auf Wochenendwanderungen in der Mark Brandenburg, reden sie über ihre Verlagspläne: die illustrierte Fontane-Ausgabe, das «Atlantisbuch der Musik», Ricarda Huchs «Römisches Reich Deutscher Nation», das «Atlantis Museum». «Zurück im strohgedeckten Häuschen kochten wir Gemüsesuppe aus den Erzeugnissen unseres Gartens (M. H.s Spezialität, zu der er drei Kochtöpfe benötigte). Ich machte gleichzeitig Kalkulationen am Küchentisch oder typographische Entwürfe für Titel und Umschläge. Das hatte ich gründlicher gelernt als das Kochen.» Als unpolitische Zeitschrift blieb Atlantis einigermassen verschont von der Zensur, und die Schweizer Nationalität verlieh den Mitarbeitern einen gewissen Schutz. Doch auch sie mussten sich nach den Sprachregelungen der Reichspressekammer richten. «Martin Hürlimann hat es verstanden, mit grossem Mut und Geschick und mit neuen klugen Redaktoren ‹Atlantis› noch eine Zeitlang als geistige Insel in der braunen Flut zu bewahren», erinnert sich Walther Meier am 70. Geburtstag seines Freundes. Er selbst, 1932 in die Schweiz zurückkehrt, hat mit dem Manesse Verlag (gegründet 1944) und der «Manesse Bibliothek der Weltliteratur» sein eigenes Lebenswerk geschaffen.

Ende Dezember 1933 kommt Barbara zur Welt – für die Eltern «ein ideales Lehrobjekt», rosig, rundlich, fröhlich, gesund und später humorvoll, ja witzig. «Ein wunderbarer Gegensatz zu jener dunklen Zeit, in der sie geboren wurde.» Nach einer Zwischenstation in einer altmodischen Berliner Wohnung ziehen Familie und Verlag an die Teplitzer Strasse im Ortsteil Grunewald. Die Villa zum Roseneck wird Treffpunkt von Mitarbeitern und Freunden, Dichtern und Illustratoren, Forschungsreisenden und Buchdruckern. Der Verlag hält mit einigen Erfolgen und einem kleinen Team den Zeiten stand. «Doktor» nennen sie Hürlimann respektvoll, «nicht nur, dass er den Mut hatte, aus der sicheren Schweiz in die Bombenangriffe nach Berlin zu fahren, sondern vor allem seiner oft gewagten Publikationen wegen, der Zeitschrift, der einzigen in Deutschland, die trotz allen Befehlen niemals ein Bild von Hitler oder seinen bösartigen Trabanten gebracht hat, die niemals den Krieg besang, die nie die geringste Konzession an den Nazigeist machte». Verlagslektor Richard Tüngel schildert «manchen gefährlichen Streit» mit dem Propagandaamt und zuletzt mit dem Sicherheitsdienst. «Nichts geschah, was Martin nicht bestimmte. Das wusste jeder, und das dankte man ihm.»