- -

- 100%

- +

1934 stirbt Vater Hürlimann. «Fünfzehn Jahre sind uns noch vergönnt, während deren die Mutter im Sihlberg herrscht, so wie nur englische Romanciers alte Damen darzustellen vermögen. Das lange Weihnachtsmahl setzt sich fort, die Gesichter wechseln, auch aus Enkeln werden Persönlichkeiten, die bereits den Geschmack des Todes auf den Lippen erkennen und aus den leuchtenden Augen ihrer Kinder Mut schöpfen. Wir fühlen uns geborgen beim Mahl, das unser Ich zum Wir werden lässt.» Im Mai 1935 erweitert Regine die junge Familie in Berlin. Zum Geburtstag der zweijährigen Barbara zeichnet Bettina ein Buch über den Lauf der Sonne. Martin will noch eines dazukaufen – und bringt Susanne Ehmckes farbig-lustiges Bilderbuch «Bill und Bällchen» heim, entsetzt über das karge Angebot. Sie beschliessen, selbst Kinderbücher zu verlegen. 1936 erscheinen die ersten drei, darunter zwei mit Versen. «Eia Popeia», von Fritz Kredel illustriert, wird ein langjähriger Erfolg. Bettina malt weiter Bilderbücher, die nicht gedruckt werden, und lernt dabei vieles über die sprachliche und bildliche Gestaltung. Ans Weggehen mag sie nicht denken, sie glaubt an die Chance eines politischen Umsturzes. Martin, pessimistischer, eröffnet 1936 eine Filiale in Zürich: ein Büro, eine Sekretärin. «Man musste blind sein gegenüber allen Indizien, um nicht zu merken, dass Hitler seinem Krieg zusteuerte.» Im Spätsommer 1939 telefoniert er seiner Frau: «Pack die Koffer, ich hole Dich nach Zürich.» Die Mädchen sind bereits in einem Kinderheim in der Schweiz. Zwei Tage später steigt Bettina mit dem kleinen Christoph, am 4. März 1938 geboren, in einen der letzten fahrplanmässigen Züge und verlässt Berlin, «wo wir trotz aller politischen Wirren sechs Jahre lang ein glückliches und erfülltes Leben geführt hatten». Sie lässt die Freunde ihrer Jugend zurück, das Haus im Grunewald, den dunklen Havelfluss, die Kiefern- und Birkenwälder, das Häuschen in Caputh, die «Fasanerie» in Potsdam, viele, viele Bücher. Noch einmal kehrt Martin nach Berlin zurück, wo die Mitarbeiter den deutschen Verlag möglichst kompromisslos weiterführen. Über dem Wochenendhäuschen donnern die Kampfflieger, sein deutscher Ford wird von der Wehrmacht eingezogen. Als er dann im Völkischen Beobachter die Überschrift «Ribbentrop in Moskau» liest, weiss er, was das zu bedeuten hat. Am 23. August 1939 unterzeichnet der Reichsminister den Hitler-Stalin-Pakt.

Die Schweiz mobilisiert am 29. August die Grenztruppen, anderntags wird Henri Guisan zum General gewählt. Am 1. September marschiert die Wehrmacht in Polen ein, am 2. folgt dann die Generalmobilmachung der Schweizer Armee. Martin leistet Dienst an der Grenze, Bettina macht sich auf Wohnungssuche. «Wie war ich plötzlich allein im schönen Zürich. Selbst der eigene Mann sprach eine andere schreckliche Sprache und wurde Soldat in einer schrecklichen Uniform. Glücklich, die Kinder auf die sichere Insel Schweiz gerettet zu haben, hatte ich dennoch grenzenloses Heimweh.» Sie versucht, den Dialekt zu lernen, kauft in einem Antiquitätenladen einen Schreibtisch fürs Verlagsbüro, wo Erwin Jaeckle sie in die Geschäfte einführt. Seit Frühjahr 1939 arbeitet der Schriftsteller und spätere Chefredaktor der Tageszeitung Die Tat als Lektor und Verlagsleiter. Bettina findet an der Witellikerstrasse 9 in Zollikon ein «eher banales, aber romantisch an einem Waldbach gelegenes Haus», nicht weit von Feldern, Wiesen, Wäldern. Sie bepflanzt den Garten als «eifriger Soldat der Anbauschlacht», ängstigt sich um all jene, die ihr in den umliegenden Ländern nahestehen. Die Kinder werden schnell zu kleinen Schweizern, Bettina wird es im Geiste, nicht aber in der Realität von Sprache, Küche und allen «täglichen Gebräuchen». Eine Demütigung, als man ihr eine Verwandte zur Seite stellt, von den Kindern Tante Gritti genannt. «So bleibt man leicht in diesem Land, dem es bei allen prächtigen Eigenschaften nicht an einer gewissen Härte fehlt, ein wenig Fremdling.» Sie führt kein Haus à la «Sihlberg», aber Sohn Christoph schildert einen modernen Haushalt, inspiriert und geschmackvoll, auch unbekümmert, spontan und einfach. «Vater konnte um elf Uhr vormittags telefonieren, er bringe Gäste mit, selbst wenn Paul Sacher am Tisch sass, gab es halt Wienerli.» Martin Hürlimann präsidiert 15 Jahre lang Sachers Collegium Musicum, engagiert sich als Präsident der Gelehrten Gesellschaft Zürich, der Rietberg-Gesellschaft, des Schweizerischen Buchhändler- und Verlegerverbands. Er präsidiert den Verwaltungsrat der Theater AG, seit seiner Kindheit vom Zauber der Bühne fasziniert. Das Zürcher Stadttheater, das heutige Opernhaus, wurde laut Direktor Claus Helmut Drese in Hürlimanns letzten 26 Lebensjahren «zu einem der wichtigsten Anziehungspunkte seiner praktischen und spekulativen Phantasie».

Zurück in die Jahre des Zweiten Weltkriegs. Bettina stürzt sich in die Arbeit, verhandelt mit Druckern, Buchbindern, bald auch mit Autoren. «Mein Leben und Beruf waren eins.» Arbeitend lernt sie die Schweiz kennen. Albin Zollinger erschliesst ihr den Pfannenstiel geografisch und literarisch, Traugott Vogel lehrt sie am Buch «Regine im Garten» die Kunst der «Anbauschlacht». Mit dem Rad fährt sie zwischen Verlag und Haus, Büchern und Kindern hin und her: «Es war nicht mehr die Einheit wie in Berlin, und es war Krieg.» Am 24. Juni 1942 kommt Ueli zur Welt. 1943 zieht der Verlag von der Akazienstrasse ins «Haus zur Geduld» am Zeltweg. Max Frisch richtet die Räume so her, «dass sie zwar neu erglänzten, aber die Patina der Vergangenheit nur dünn verdeckt war».

Am 4. Dezember 1943 zerstört ein Luftangriff das Bibliographische Institut Leipzig mitsamt dem Hauptlager von Atlantis – bis auf zwei Mitarbeiter sind alle eingezogen; es ist das Ende des Berliner Verlags. Hürlimann übernachtet in seiner Fischerhütte. Am 15. Februar 1944 geht unmittelbar vor der Villa zum Roseneck eine Bombe nieder, reisst die Hälfte des Hauses weg und macht den Rest zur Ruine. Auf dem obersten Mauerstück flattert die Schweizer Fahne. Bettinas Bruder Wölfchen, der hier wohnte, hat sie in lebensgefährlicher Höhe gehisst. Am 20. Juli 1944 versucht eine Handvoll deutscher Offiziere, Hitler durch einen Staatsstreich zu beseitigen. Der Sprengstoffanschlag scheitert. Auch Adam von Trott zu Solz, 35-jährig, Diplomat und Widerstandskämpfer, ist an der Verschwörung beteiligt. Am 26. August wird er hingerichtet. Martin Hürlimann ist erschüttert. Als Angehöriger des Auswärtigen Amtes habe von Trott immer wieder seine schützende Hand über den Verlag gehalten. Ein paar Monate zuvor noch sei er in Zürich mit ihm an der Sonne gesessen: «Er meinte, es stünden Änderungen zum Guten bevor, Änderungen bis in die höchsten Stellen.» Am 27. November wird der mächtige Bau des Herder Verlags in Freiburg im Breisgau zerstört, wo Hürlimann 1943 ein Refugium bekam, um möglichst nahe an der Schweizer Grenze zu sein. Die Bomben vernichten die letzten deutschen Bestände seines Verlags; eine der beiden Sekretärinnen verliert ihr Leben.

Gustav und Irmgard Kiepenheuer haben es beide fertiggebracht, sich kompromisslos, wenn auch mühsam, durchzuschlagen. Mit Büchern «immer an der Grenze des gerade noch Erlaubten». Bettina sieht ihren Vater nicht wieder. 1945 kehrt er auf Einladung der Thüringer Regierung nach Weimar zurück. Ein gebrochener Verleger, nach zahlreichen Bücherverboten und Bücherverbrennungen; als Luftschutzwart in Berlin hat er schwere Verletzungen erlitten. Er stirbt 1949 und erhält «ein Staatsbegräbnis von russischen Gnaden». Sein Grab liegt im vornehmsten Viertel des Friedhofs, nicht weit von der Fürstengruft. Bettinas anfänglich so «schmerzliche Sehnsucht, die man Heimweh nennt, wich in dem Masse, in dem die neue Welt mich mit einem warmen Mantel der Geborgenheit und Sicherheit umgab. Zu diesem Mantel gehörte auch Martins Familie, die grossbürgerlich und gediegen, wohlhabend und tüchtig in der Welt Zürichs wirkte». Die Zeit des Wiederaufbaus des völlig mittellosen deutschen Verlags in Freiburg sind die schwersten und kämpferischsten Jahre. Atlantis erscheint von September 1944 bis April 1950 in Zürich, dann wieder in Freiburg. Der Zürcher Verlag konzentriert sich auf Schweizer Autoren, publiziert Albin Zollinger und Meinrad Inglin, Robert Faesi, den jungen Max Frisch, Otto Frei, Erwin Jaeckle, Cécile Lauber, Cécile Ines Loos, Max Rychner, Emil Staiger.

Nach dem Krieg treffen sich in Zollikon Freunde und Autoren aus aller Welt. Richarda Huch, Oskar Kokoschka – «eine Art Hausheiliger» –, dessen Buch «Spuren im Treibsand» bei Atlantis erscheint. Benjamin Britten ist gern hier, Bettina übersetzt «The Little Sweep. Let’s Make an Opera» ins Deutsche, eine Kombination aus Theaterstück und Kinderoper. Strawinsky sitzt ebenfalls mit am Tisch, 1964, als er «L’histoire du soldat» im Opernhaus probt und Atlantis seine «Gespräche» veröffentlicht. Wilhelm Furtwängler, der im Zweiten Weltkrieg auch in der Schweiz dirigierte, ist Gast seit Jahren, eine Freundschaft, die viele Krisenzeiten überdauert hat. Nachdem die eidgenössische Fremdenpolizei im letzten Kriegswinter kein Gehör hatte für Furtwänglers Asylgesuch, stellte Martin Hürlimann, unterstützt von weiteren prominenten Schweizern, im Namen des Freundes einen Antrag, betonte seine apolitische Haltung und seinen Einsatz für jüdische Musiker und Freunde. Ausserdem gehöre er «zu den wenigen zeitgenössischen Künstlern von ganz überragender internationaler Bedeutung […], die zu beherbergen und anständig zu behandeln unser Land sich glücklich schätzen darf». Die empörten linken Parteien demonstrierten, intervenierten und erreichten im Februar 1945 in letzter Minute ein Verbot seiner Zürcher Konzerte, in Winterthur gab es Krawalle. Die Fremdenpolizei lehnte den Asylantrag erneut ab. Furtwängler beschwerte sich – mit einem Attest von C. G. Jung, der ihm eine «psychogene Depression» diagnostizierte und einen «Kuraufenthalt in der Schweiz» empfahl. Was Bundesrat Eduard von Steiger bewilligte, sofern er den kranken Mann spiele und sich still halte. Ende 1946 wird Furtwängler in Wien und Berlin von jedem Naziverdacht freigesprochen, will aber, entgegen seinen patriotischen Erklärungen, in der Schweiz bleiben – und bleibt es auch.

Am liebsten spricht Martin Hürlimann über Musik. Seit der 4. Primarklasse spielt er Geige. Erwin Jaeckle bringt ihn mit Emil Staiger zusammen, für den das Klavierspiel «fast ein Nebenberuf» ist. Schliesslich ergibt sich ein Quartett mit dem Cello spielenden Arzt Léon Oswald und dem Geiger Thomas Ganz, der in vierter Generation die Firma Foto Ganz führt. «Sie spielten jede Woche», erzählt Christoph Hürlimann, «im Lauf der Jahre alle Haydn-Quartette». Die Kinder schliefen dabei selig ein, die Frauen sassen im Nebenzimmer, nachher trank man zusammen ein Glas Wein. Der Vater habe, mit Geige oder Bratsche, auch gern in anderen Ensembles ausgeholfen. Christoph Hürlimann erzählt – ich höre zu, gebannt von einem grossen Bild des französischen Postbeamten Louis Vivin. Ein Erbstück, nicht das einzige. Die Geschichte dahinter? Hürlimann arbeitete an seinen Büchern über französische Kathedralen und französische Malerei, begegnete 1934 in Paris dem deutschen Kunsthändler Wilhelm Uhde, der Anfang des 20. Jahrhunderts Bilder des noch unbekannten Picasso gekauft und die naiven Maler Henri Rousseau und Louis Vivin entdeckte hatte. Bezaubert von Vivin, erwarb Martin Hürlimann ein paar Werke – und publizierte 1935 Uhdes «Bildnis eines Frühvollendeten», die Hommage an seinen Lebenspartner, den Maler Helmut Kolle. Von Hitler als Förderer entarteter Kunst ausgebürgert, überlebte Uhde den Zweiten Weltkrieg in Südfrankreich, von den Deutschen verfolgt, von den Franzosen verhaftet. Hürlimann «blieb für ihn bis zum Kriegsende die einzige Verbindung mit der Aussenwelt, auch die einzige Quelle einer bescheidenen Hilfe». Sein Vater sei kein Sammler gewesen: «Bilder bleiben wie Bücher aus einer menschlichen Begegnung haften, man nennt sie sein eigen und gedenkt des Freundes, der sie einem erschlossen hat.»

Die Tage in Uerikon, im Hürlimann’schen Ferienhaus, sind meist unbeschwert: Feste der Kinder, Feste der Erwachsenen, Quartettabende. «Alle, die wir gern hatten, führten wir hierher», sagt Bettina Hürlimann. Nirgends seien die Kinder den Eltern gegenüber so aufgeschlossen gewesen wie an diesem Ort. «Mir selbst war dies alte Haus am Zürichsee die wirkliche zweite Heimat. An den Wänden erinnern meine eigenen Aquarelle an die wässrige Havellandschaft der Jugend. Wenn es hier ganz neblig ist, verschmelzen beide Landschaften meines Lebens.» Abends singt sie die Kinder in den Schlaf. «Kommt ein Vogel geflogen», ihr liebstes Lied, wächst auch Tochter Regine ans Herz: «Ein Lied, das mich jedes Mal froh und traurig zugleich machte, wenn sie es sang».

Kommt ein Vogel geflogen,

setzt sich nieder auf mein’ Fuss,

hat ein Zettel im Schnabel,

von der Mutter ein’ Gruss.

Ach, so fern ist die Heimat,

und so fremd bin ich hier;

und es fragt hier kein Bruder,

keine Schwester nach mir.

Hab mich alleweil vertröstet

Auf die Sommerzeit;

und der Sommer ist kommen,

und ich bin noch so weit.

Lieber Vogel, flieg’ weiter,

nimm ein’ Gruss mit und ein’ Kuss,

denn ich kann dich nicht begleiten,

weil ich hier bleiben muss.

Die Sparte Kinderbuch liegt lange Jahre als «kleine grüne Wiese in einer Riesenlandschaft, die fremde Länder mit fremden Göttern umfasste, auch heimische Literatur und vertraute Gegenden, Welten der Musik und des Geistes, ja zeitweise auch der Politik». Bettina Hürlimann betreut Mitte der 1950er-Jahre noch Emil Staigers ersten Goethe-Band, dann ist Schluss mit ihrer Existenz als «Mädchen für alles», als linke Hand des Chefs; sie wird Verlegerin bei Atlantis – «der Traum meines Lebens», dafür hat sie sich vor Jahrzehnten anstellen lassen. Ihr Kinderbuchprogramm blüht und wächst. Bettina spricht übrigens meist in der männlichen Form von sich als Typograf, Verleger, Hersteller. An der politischen Lage der Frau interessiert sie vor allem die sogenannte Chancengleichheit. «In meinem Leben ist mir der schöpferische, der erfinderische Mensch, gleich ob Mann oder Frau, immer am nächsten gestanden, wobei sich das Erfinderische auf viele Arten manifestieren kann, selbst bei Frauen, die ausschliesslich Mütter und Hausfrauen sind.» Es habe sie nie gestört, zum «schwächeren» Geschlecht zu gehören; «wir sind dafür in der Mehrzahl, sind animalischer und dadurch der Natur näher. Wir setzen die Kinder in die Welt und wachen im ersten Jahrzehnt weitgehend über ihr Leben, auch über die männlichen, und das gibt uns eine Machtposition, die durch kein politisches Recht ganz ersetzt werden kann».

Daniel Bodmer, seit Kindertagen mit der Familie Hürlimann verbunden, tritt 1962 in den Atlantis Verlag ein; gesucht wird nicht nur ein neuer Lektor, sondern auch ein möglicher Nachfolger. Martins Art zu fotografieren beeindruckt den jungen Assistenten, das «untrügliche Gefühl, im richtigen Augenblick das Richtige zu sehen». Auch dessen gründlich vorbereitete und absolut zuverlässige Arbeit, die immer wieder aufgelockert wird durch rasches Improvisieren und das oft geradezu kühne Nichtbeachten jeder Genauigkeit, «durch eine gleichsam künstlerische Art, nur im Grossen zu sehen und zu gestalten», fasziniert Bodmer. Ende 1966 gibt Martin Hürlimann die Leitung des Verlags ab; Bettina verantwortet weiterhin die Sparte Kinderbuch. Sie ist auf diesem Gebiet längst eine weltweit bekannte Spezialistin – ihr Standardwerk «Europäische Kinderbücher in drei Jahrhunderten», 1959 erschienen, ist in mehrere Sprachen übersetzt worden. «Pflanzt ein Gefühl für die Schönheit in das Herz der Kinder!» heisst einer ihrer Merksätze, andere sind: «Sentimentalität bedroht die Kinderliteratur.» – «Kinder sollen nicht nur Automarken, sondern die Natur kennenlernen.» – «Das Kind braucht in seinen Büchern das Übernatürliche, Märchenhafte, wie die Kirche den Teufel.» – «Comics fördern den Analphabetismus in einer Welt, die ihn fast ganz abgeschafft hatte.» Ueli allerdings, der eigensinnige Jüngste, das Sorgenkind, rebelliert gegen die klassische Kunst- und Bücherwelt der Familie, lebt in der «Mickey-Mouse-Sphäre» seiner Freunde, scheitert an hohen künstlerischen Zielen, flieht in eine Scheinwelt und stirbt nach einer schweren Krankheit 1979. Für seine Schwester Regine Schindler-Hürlimann ist «die Frage nach Versagen und Schuld in uns allen immer wieder da, wenn wir an ihn denken».

1941 schon hat Bettina Hürlimann in Zürich eine internationale Kinderbuchausstellung organisiert und Vorträge gehalten. Fasziniert entdeckt sie im illustrierten Kinderbuch einen Zweig der modernen Kunst. «Wie kam es eigentlich, dass diese sogenannte Kinderbuchwelt mich wie eine Hülle umgab, wie ein eigenes Haus, ja mit mir identisch wurde, ohne dass ich das eigentlich wollte?» Das Interesse am Kinderbuch teilt sie mit vielen. Ihr Talent, Freundschaften zu knüpfen und zu pflegen, nutzt sie im Dienst einer völkerverbindenden Kinderliteratur, baut nach dem Krieg mit an der Internationalen Jugendbibliothek (1949 von Jella Lepman gegründet), errichtet 1953 mit Lepman, Lisa Tetzner, Kurt Held und anderen das Internationale Kuratorium für das Jugendbuch IBBY. Sie staunt am Eröffnungskongress über die unbekannte Dame, die nach einem pädagogischen Referat aufsteht und sagt: «Es gibt keine Dichtung für Kinder oder für Erwachsene, es gibt nur Dichtung!» Es ist Pamela Travers, die Autorin von «Mary Poppins» – seit diesem Tag ein treuer Gast bei Hürlimanns. Bettina freundet sich mit Astrid Lindgren an, setzt sich für «Pippi Langstumpf» ein, das von Pädagogen und Eltern «abgelehnt, ja bekämpft» wird. Sie wirkt als Pionierin auf dem Gebiet des Sachbilderbuchs, hat aber auch ein Gespür für originelle Fabulierkunst und zeichnerische Begabung. Ausserdem ist sie Mitglied der Jury für die besten Kinderbuchillustrationen – und sammelt leidenschaftlich Kinderbücher aus aller Welt mit den Schwerpunkten Robinsonaden, Märchen, Sachbücher.

Einmal, nach Martins Rückkehr von einer Frankreichreise, hat Töchterchen Barbara entzückt den ersten Band von Jean de Brunhoffs «Histoire de Babar» (1931) aus dem Koffer gezogen. Die Babar-Bücher schufen «einen neuen Massstab für das moderne künstlerische Bilderbuch». Wie ihre Mutter malt auch Barbara Bilderbücher. «Sie zeigte so viel Sinn für das Wesentliche, dass ich beglückt war, an einem meiner Kinder verwirklicht zu sehen, was ich mir selbst als Fähigkeit gewünscht hätte. Sie nahm die ganze weite Welt, die Ironie, ja ein bisschen Satire und Nonsens in ihre Darstellungen hinein, als das weder im Bilderbuch noch in der Kinderzeichnung schon üblich war.» Oskar Kokoschka, der die Zeichnungen der damals Zwölfjährigen sah, beschwor die Eltern, dem Kind gute Farben und gutes Papier zu geben. Die Entwicklung dieser Tochter, die, noch keine vierzig Jahre alt, 1972 im fernen Caracas stirbt, ist der Mutter in vielem «Fortsetzung, Anregung und Belohnung» zugleich. «Einst der fruchtbare und kostbare Boden, auf den unsere ersten verlegerischen Anstrengungen fielen, hat sie dann das Erschaute merkwürdig verwandelt weitergegeben.» Bettina Hürlimann ist fast fünfzig, als sie Europa auf den Spuren des Kinderbuchs erstmals verlässt. Diesen «wunderbaren und lehrreichen Abenteuern» seien mindestens 35 Jahre des Fernwehs vorausgegangen, 26 Jahre an der Seite eines Mannes, dessen Beruf das Reisen war. «Die Welt aus zweiter Hand zu erleben und manchmal sogar zu erkennen», habe ihre Sehnsüchte noch verstärkt.

1964, im 36. Jahrgang, fusioniert Atlantis mit der Kulturzeitschrift Du. Drei Jahre später lassen illustre Gäste am 70. Geburtstag das Leben des Verlegers hell aufleuchten. Er habe sich leidenschaftlich mit dem Verlag identifiziert; Theo W. Dengler erinnert an die enge Hausgemeinschaft zwischen Familie und Verlag in Berlin, an eine «Atmosphäre selbstverständlicher Zusammengehörigkeit, die auf Gedeih und Verderb die gemeinsame Arbeit bestimmte». Erwin Jaeckle dankt «dem ungeduldigen Lehrer, dem angesengt Versengenden der Arbeit, Arbeit und noch einmal Arbeit, dem ‹unvermeidlichen› Weltreisenden, dem kargen Zürcher, ehrlichen Forscher an Sachen um der Sache willen, dem Landschaftsverwurzelten mit dem herausfordernden Pflaumenbaum im mütterlichen Seegarten, dem bedachten Gastgeber, dem ungehalten Vorauseilenden, dem Bewohner des Erdkreises, dem Zwingli-Asiaten, dem Bruder Heinrich Pestalozzis. […] Hürlimann setzte Ziele, regte an, gab Ahnungen Gestalt. […] Er war ein glanzvoller Journalist, ein chinesischer Unterhändler im Dienste seiner Zeitschrift, ein fingerfertiger Geistesbesessener. Er hätte dies oder anderes tun können. Alles mit Rang, alles aufreizend, immer wieder festlich versöhnend und einladend. Mir imponierte er. Mit so viel Händen und Sinnen arbeiten zu können, rauhte auf, reizte an, förderte und forderte mehr. Da fieberte alles zwischen Freundschaft und Befehl, zwischen Entwurf und Vermögen. Hatte Kräfte – Kraft. Das fühlte jeder».

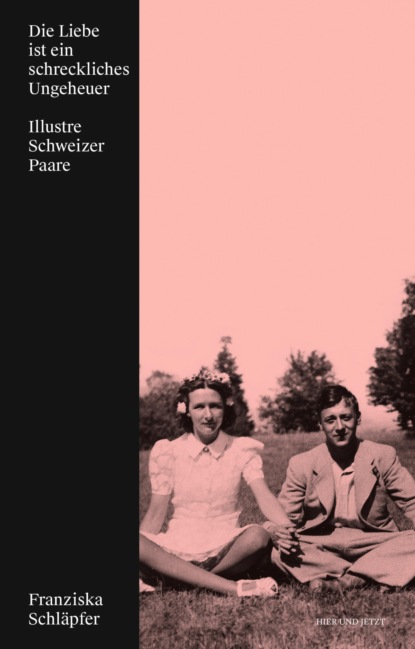

Am 7. Februar 1971 wird nach einer eidgenössischen Abstimmung das Frauenstimmrecht eingeführt. Am 23. September zeichnet der Zürcher Stadtpräsident, Sigmund Widmer, das Ehepaar Hürlimann-Kiepenheuer für «kulturelle Verdienste» aus. Das Tonhalle-Quartett spielt Beethoven und Honegger. Sie habe Glück, meint die Geehrte, «vielleicht schauten Sie gar aus nach einer weiblichen Person» – und äussert sich beinahe unterwürfig: Sie habe den Worten ihres Mannes nicht viel hinzuzufügen, doch viel mehr zu danken, «denn um meiner bescheidenen Verdienste willen allein wäre ich nie zu solchen Ehren gekommen». Wahrscheinlich freue sie sich mehr als ihr Mann über die gemeinsame Auszeichnung, «weil wir wirklich zusammen gearbeitet haben. Und nur durch dieses Zusammen war es mir möglich, den Beruf, in dem ich seit meiner Kindheit aufwuchs, den ich von der Pike auf lernte, den ich liebte, fast ein Leben lang auszuüben». Martin Hürlimann kontert: «Der Mitarbeiter, dem ich den grössten Dank schulde, ist jene Tochter eines Verlegerkollegen, die mich 1930 als junges Mädchen in meinem kaum gegründeten Verlag an der Oranienstrasse in Berlin aufsuchte und die dann später als meine Lebensgefährtin alle Mühsale einer aus den Fugen geratenen Zeit überwinden half.» Er freut sich, dass der Stadtrat auf den «ebenso originellen wie verblüffend angemessenen Einfall» gekommen ist, «diese meine älteste und treueste Mitarbeiterin» mit ihm gemeinsam zu bedenken, die beiden Gewichte in dieselbe Waagschale zu werfen. Bettina habe Eigenes geleistet, das sie mit niemandem, auch nicht mit ihm, zu teilen habe. «Aber nicht minder zählen für mich alle die vielen grossen und kleinen, nach aussen kaum sichtbaren Dienste an der Sache, die wir ein Leben lang gemeinsam verfolgt haben. Der Verleger ist ja vor allem auf das Gespräch angewiesen, und glücklich der Verleger, bei dem dieses fruchtbare Gespräch zwischen Gleichgesinnten, aber durchaus selbständig Denkenden mit dem Ehepartner stattfinden kann, besonders wenn dieser den Verlegerberuf in all seiner dornenreichen Vielseitigkeit gewissermassen schon mit der Muttermilch aufgesogen hat.» Emil Staiger rückt die «unbeirrbare Sachlichkeit» des Ehepaars ins Zentrum seiner Laudatio, bemüht, beiden gerecht zu werden; beide hätten in «freier Gemeinschaft ihre eigene Individualität zu behaupten gewusst». Dass der Reichtum des Verlagsprogramms, «dieses Nebeneinander so vieler Gebiete, die scheinbar nichts miteinander zu schaffen haben, doch nie zur Charakterlosigkeit führt, dass alles sich auf schwer fassbare, aber unverkennbare Weise als zusammengehörig darstellt und von dem Siegel eines Geistes, einer Persönlichkeit geprägt ist. Dies dürfte denn doch wohl die Persönlichkeit Martin Hürlimanns sein».

1972 wird der Atlantis Verlag verkauft, keines der Kinder möchte das Werk der Eltern weiterführen. Regine Schindler-Hürlimann, die Germanistin und Expertin für Kinderbibeln, verheiratet mit dem Theologen und Kirchenhistoriker Alfred Schindler, schreibt religiöse Kinder- und Jugendbücher und trägt einen theologischen Ehrendoktor. Christoph Hürlimann wirkt ab 1964 als Gemeindepfarrer in Kappel am Albis. Für das Kloster baut er, unterstützt von seiner Frau, das Haus der Stille und Besinnung auf, das er von 1988 bis 1998 als Theologe und Gastgeber leitet.

Was nun? Martin Hürlimann baut 1972 die Casa Barbara in Samedan, denkt dabei an einen Rückzugsort für seine Lieblingstochter, die jedoch im selben Jahr stirbt. Im Engadin schreibt der Verleger später an seiner Autobiografie, «Zeitgenosse aus der Enge». Er verspüre keinen Drang zu Konfessionen; es gebe eine private Sphäre, die er weder bei sich «noch bei andern verletzt wissen möchte». Sich selbst charakterisiert er so: «Als Zeitgenosse glaube ich über eine repräsentative Durchschnittlichkeit zu verfügen: Ich falle nicht auf, werde oft mit anderen Leuten verwechselt, in fremden Städten fragt man mich auf der Strasse nach dem Weg, und als ich mir in Pamplona eine Baskenmütze gekauft hatte, lief meine eigene Frau an mir vorbei, weil ich unter der Tarnkappe einer der herumstehenden Basken geworden war.» Bettina stellt er vor als «Hausfrau, Herstellerin, Lektorin und Autorin, mein ältester, treuester, liebster Freund und Mitarbeiter – ob wir es uns immer leicht gemacht haben, das, lieber Leser, bleibt Privatsache».