Angst? Frag doch einfach!

- -

- 100%

- +

Angst kann auch zu ZwangshandlungenZwangshandlungen führen. So können zum Beispiel Personen, die Angst haben, schmutzig zu sein oder mit verschmutzten Gegenständen Kontakt zu haben, eine Zwangshandlung entwickeln, indem sie sich sehr oft die Hände waschen oder ihre Wohnung putzen.

Dabei ist wichtig zu wissen, dass ein gewisses Maß an Zwangshandlungen noch nicht als krankhaft gilt. Wenn Sie also ein zweites Mal überprüfen, ob Sie Ihre Türe abgeschlossen haben, ist das noch keine → Zwangsstörung.

Ab wann ist etwas eine Störung?

Diese Frage würde allein schon Bücher füllen, deshalb hier nur eine kurze Erläuterung. Psycholog:innen sprechen von LeidensdruckLeidensdruck, der dazu führt, dass sich Patient:innen Hilfe suchen. Dann wird auch eine Diagnose vergeben. Wenn jemand nicht mehr in der Lage ist, das Haus zu verlassen, weil er oder sie ständig alles kontrollieren muss, dann wird der Leidensdruck irgendwann so groß sein, dass er oder sie sich Hilfe sucht.

Linktipp | Die Stiftung Gesundheitswissen hat unter

Was ist eine posttraumatische Belastungsstörungposttraumatische Belastungsstörung?

Bei einer posttraumatischen Belastungsstörung ist der AuslöserAuslöser der Störung ein traumatisches Ereignis. Das sind häufig Missbrauchserfahrungen oder Erfahrungen im Krieg, die dazu führen, dass die Erinnerungen an diese Erlebnisse einfach so wieder auftauchen und das tägliche Leben stark stören. Frauen sind auch hier stärker betroffen als Männer. Man geht davon aus, dass traumatische Erinnerungen anders abgespeichert werden als normale Erinnerungen. Die traumatischen Erinnerungen sind somit nicht an einen bestimmten Ort und eine bestimmte Zeit gebunden wie andere Erinnerungen. Sie können, oft ausgelöst durch einen bestimmten Reiz oder eine bestimmte Situation, wieder erlebt werden, als würde das ursprüngliche Erlebnis gerade noch einmal stattfinden. Dies ist sehr belastend für die Betroffenen und kann auch zu sogenannten dissoziativen Phänomenendissoziatives Phänomen führen. Das bedeutet beispielsweise, dass man vor allem in akuten Stresssituationen auf einmal gefühllos wird oder sich auf einmal von außen sieht, als wäre man nicht mehr in seinem eigenen Körper.

Linktipp

Wie werden Angststörungen klassifiziert?

Die genauen Definitionen der einzelnen → Angststörungen sind weltweit im → ICD-11 erfasst. Das ICDICD (englisch: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) wird von der Weltgesundheitsorganisation WHO herausgegeben. Die Zahl 11 gibt an, dass es sich um die 11. Revision handelt. Diese ist seit Anfang 2022 in Kraft. Die Umstellung von ICD-10 auf ICD-11 erfolgt nach und nach. Nach diesem System werden weltweit Diagnosen vergeben. Daneben gibt es noch ein weiteres Klassifikationssystem, das DSM, das für „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ steht. Das DSM wurde von der American Psychiatric Association (APA) entwickelt und wird weltweit für Forschungszwecke verwendet. Die aktuelle Version ist das DSM-5, das 2013 veröffentlicht wurde. Im DSM sind nur psychische Diagnosen enthalten, im ICD sind dagegen alle Diagnosen enthalten. Um mit den Krankenkassen abzurechnen, wird das ICD verwendet. Der Code einer Diagnose setzte sich im ICD-10, der aktuell noch verwendet wird, zusammen aus einem Buchstaben von A bis Z an erster Stelle und einer zweistelligen Ziffer an zweiter und dritter Stelle. Darüber hinaus können noch weitere Zahlen nach einem Punkt als Unterklassifikation dienen. Die Diagnosen für psychische Störungen finden sich im ICD-10 bei F0 bis F9, wobei Angststörungen unter F4 gelistet sind. Die Agoraphobie hat beispielsweise den Code F40.0, eine Agoraphobie mit Panikstörung den Code F40.01. Spezifische → Phobien sind unter F40.2 gelistet. F41 sind die anderen Angststörungen, F42 die → Zwangsstörung und F43.1 ist die Posttraumatische Belastungsstörung. Im Alltag begegnet man dem ICD bei einer Krankschreibung oder Überweisung, auf der die gestellte Diagnose in Form eines ICD-10-Codes steht.

Linktipp |

Hat der Mensch schon immer Angst?

In diesem Kapitel geht es um die faszinierenden Mechanismen, mit denen unser Körper ausgestattet ist, um uns vor Gefahr zu bewahren. Unser Gehirn und unser Körper sind darauf eingestellt, Gefahren zu antizipieren und sie zu bewältigen. So wird das Überleben gesichert. Genau dieses Antizipieren von Gefahren ist aber auch mit Angst verbunden.

Angst ist also ein lebenswichtiges Alarmgefühl. Es ist zunächst unangenehm und beklemmend, hat aber zum Ziel, akute Gefahren abzuwehren. Wichtig ist, dass das Gefühl der Angst wieder aufhört, wenn die Gefahr überwunden ist. Leider haben wir oft Angst, obwohl gar keine akute Gefahr droht. Dies beruht auf der Fähigkeit des Menschen, sich Dinge vorzustellen, die passieren könnten. Der Vorteil daran ist, dass sich der Mensch so auf Gefahren vorbereiten kann, die noch gar nicht eingetreten sind. Nachteilig ist es, wenn die negativen Gedanken bezüglich der Zukunft überhandnehmen. Dann wird das Gefühl der Angst zur Belastung. Um zu verstehen, wie Angst entsteht und was dabei im Körper passiert, habe ich im folgenden Kapitel aktuell diskutierte Theorien zur Entstehung von Angst zusammengetragen.

Linktipp

Welche Rolle spielt Lernen bei der Entstehung von Angst?

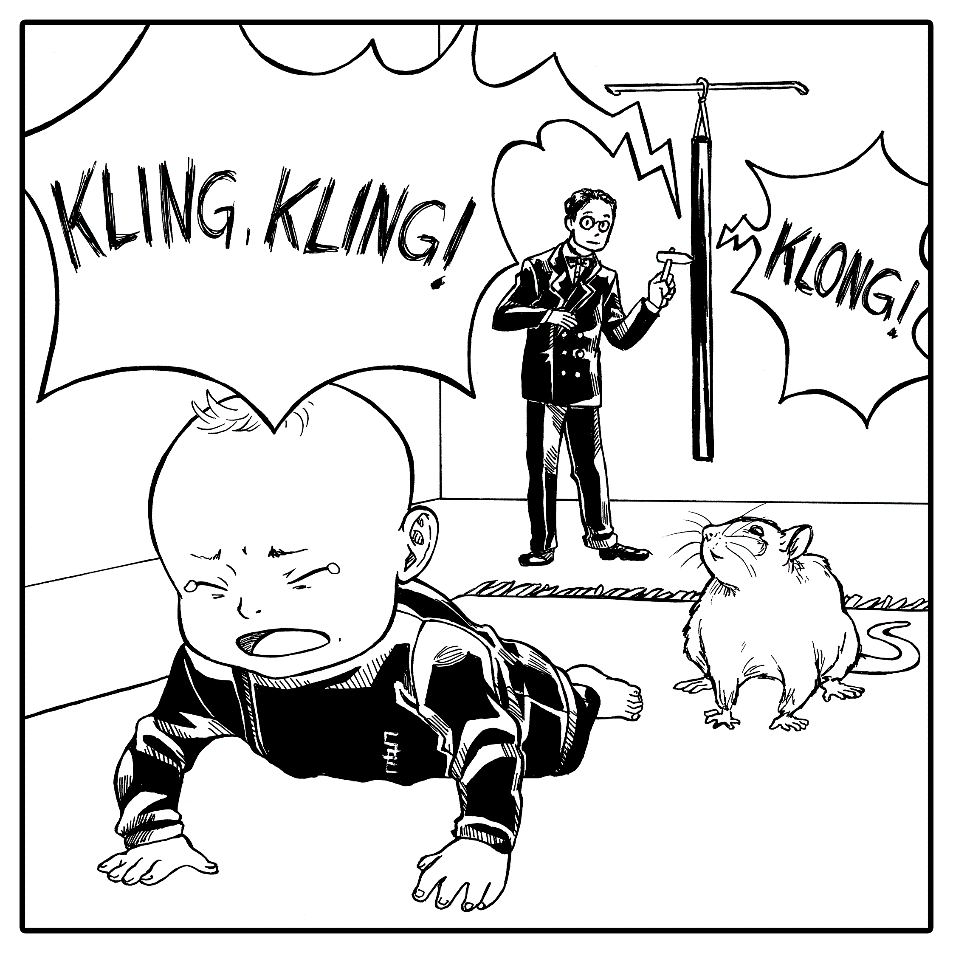

Bei der Entstehung von Angst kommt das bekannte Experiment mit dem kleinen AlbertAlbert ins Spiel, ein ExperimentLittle-Albert-Experiment, das unter heutigen ethischen Standards nicht mehr denkbar wäre. Der kleine Albert war nicht mal ein Jahr alt, als ihm John B. WatsonWatson, John B. und Rosalie RaynerRayner, Rosalie an der Johns-Hopkins-Universität um 1920 verschiedene Tiere präsentierten. Aufgrund seines geringen Lebensalters konnte man davon ausgehen, dass Albert noch keine Vorerfahrungen mit den Tieren hatte, die ihm in diesem Experiment präsentiert wurden. Der kleine Albert war zunächst angetan von dem kleinen Affen, dem Kaninchen, dem Hund und vor allem der weißen Ratte. Dann erschreckten die beiden Versuchsleiter den kleinen AlbertAlbert mit einem lauten Schlag auf ein Stahlrohr immer dann, wenn er gerade mit der weißen Ratte spielen wollte. Mit der Zeit hatte der kleine Albert auch dann Angst vor der Ratte, wenn der laute Schlag fehlte. John B. Watson und Rosalie Rayner hatten also experimentell eine → PhobiePhobie bei dem kleinen Albert erzeugt: Er hatte Angst vor der weißen Ratte. Sie testeten daraufhin auch, ob sich die Angst nur auf den spezifischen Reiz, also zum Beispiel die weiße Ratte, oder auch auf andere flauschige Objekte wie einen Nikolausbart übertrug. Das Ergebnis war, dass Albert nicht nur Angst vor der weißen Ratte hatte, die er vorher gerne gestreichelt hat, sondern auch vor anderen flauschigen Dingen. Die Angst hatte sich also generalisiert; sie wurde von der weißen Ratte auf andere flauschige Gegenstände übertragen (Watson & Rayner, 1920).

Der Versuchsaufbau des berühmten Experiments mit dem kleinen Albert. John B. Watson schlägt mit einem Hammer auf ein Metallrohr. Vor diesem Geräusch hat der kleine AlbertAlbert Angst. Nun wird dieses Geräusch mit dem Anblick einer weißen Ratte gepaart, so dass der kleine Albert lernt, Angst vor der weißen Ratte zu haben.

Dieses Experiment ist ethisch zwar äußerst bedenklich, aus psychologischer Sicht aber sehr spannend. Es zeigt, dass es möglich ist, einen vorher neutralen, ja sogar eher positiven Reiz wie eine weiße Ratte mit einem negativen Reiz, in diesem Fall einem lauten Geräusch, zu paaren und damit die Angst vor dem lauten Geräusch auf die weiße Ratte zu übertragen. In der Fachsprache wird dies → „klassische KonditionierungKonditionierungklassische“ genannt. Die klassische Konditionierung wurde vor allem durch Iwan PawlowPawlow, Iwan bekannt, der in seinen berühmten Experimenten um 1900 mit seinen Hunden zeigte, dass die Hunde bereits anfingen zu speicheln, wenn nur eine Glocke läutete, die Futter ankündigte. Hier wurde also ein neutraler Reiz (Glockenläuten) mit einem positiven Reiz (Futter) gepaart, so dass am Ende nur der Ton der Glocke genügte und bereits zur Speichelproduktion anregte.

Der kleine AlbertAlbert symbolisiert also zum einen die Übertragung des Prinzips der klassischen Konditionierung auf den Menschen, zum anderen bietet das historische Experiment eine Erklärung, wie Angst entstehen kann.

Wie lässt sich erlerntes Angstverhalten wieder „verlernen“?

Der kleine Albert kam leider nicht in den Genuss einer experimentellen Löschung, genannt ExtinktionExtinktion, seines gelernten Angstverhaltens. Im Artikel von WatsonWatson, John B. und RaynerRayner, Rosalie steht, dass er plötzlich nicht mehr verfügbar war, sonst hätten sie verschiedene Methoden ausprobiert, wie die gelernte Angst wieder verlernt werden kann. Heute wird im Rahmen der VerhaltenstherapieVerhaltenstherapie Patient:innen ein solches Verlernen von Angst beigebracht. Sie lernen dabei, dass der neutrale Reiz, also die Ratte im Beispiel vom kleinen Albert, doch nicht zwingend mit dem lauten Geräusch verbunden ist, das ursprünglich die Angst erzeugt hat. In der Therapie gehen die Patient:innen dann zum Beispiel auf öffentliche Plätze und lernen, dass sie das aushalten können, oder steigen auf einen hohen Turm und lernen, dass das gar nicht so schlimm ist wie erwartet. Dieses Verfahren heißt → ExpositionExposition und wirkt gut bei spezifischen Angststörungen.

Was passiert bei der Extinktion von Angstverhalten?

Durch die Therapie wird die Angst-Gedächstnisspur mit einer neuen Gedächtnisspur überschrieben. Die ursprüngliche, angstauslösende Gedächstnisspur wird also nicht „gelöscht“, sondern lediglich überdeckt. Daher ist ein erneutes Aktivieren der Angst-Gedächtnisspur leicht möglich.

Im Fall vom kleinen Albert konnten WatsonWatson, John B. und RaynerRayner, Rosalie beobachten, dass der kleine Albert spontan seinen Daumen in den Mund nahm, wenn der angstmachende Reiz auftrat, also entweder der laute Schlag auf das Stahlrohr oder die bereits negativ konditionierte weiße Ratte. Das Nuckeln an seinem Daumen beruhigte den kleinen AlbertAlbert offensichtlich. Watson und Rayner berichten, dass sie dem kleinen Albert für die Filmaufnahmen immer wieder den Daumen aus dem Mund nehmen mussten, damit er auch die erwünschte Angstreaktion zeigte.

Es gibt also offensichtlich Verhaltensweisen, die in beängstigenden Situationen helfen können. Diese Erkenntnis hilft bei der Therapie von Angst. So ist es den Patient:innen während der → ExpositionExposition, also der bewussten Konfrontation mit dem angstauslösenden Reiz, verboten, auf sogenanntes SicherheitsverhaltenSicherheitsverhalten auszuweichen. Die Patient:innen dürfen also keine Strategien anwenden, die die Angstreaktion abschwächen. Der Grund hierfür ist, dass die Patient:innen nur lernen können, mit der gefürchteten Situation oder dem gefürchteten Objekt zurechtzukommen, wenn sie sich der Situation oder dem Objekt ganz ausliefern. Wenn sie hierbei Sicherheitsverhalten zeigen würden, würden sie lernen, dass dieses Sicherheitsverhalten wichtig ist, um die Situation oder das Objekt zu ertragen. Was sie aber lernen sollen, ist, dass sie ohne jedes Sicherheitsverhalten in der Lage sind, die Situation oder das Objekt zu ertragen.

Außerdem geht man davon aus, dass der Körper einen sehr starken Erregungszustand, wie er bei starker Angst auftritt, nicht sehr lange aufrechterhalten kann und dieser Erregungszustand dann bald abnimmt. Wenn die Patient:innen merken, dass ihr Erregungszustand in der gefürchteten Situation merklich nachlässt, kann das zu einer neuen Gedächtnisspur führen, die mit Angst inkompatibel ist.

Linktipps |

In einem zweiten Video stellt psychologeek das Experiment mit dem kleinen Albert zusammen mit zwei weiteren sehr bekannten und ethisch bedenklichen Experimenten aus der Psychologie vor. In diesen Experimenten geht es zum einen um das bereitwillige Ausführen von Befehlen, bei denen eine andere Person vermeintlich durch Elektroschocks geschädigt wird (Milgram-ExperimentMilgram-Experiment), und zum anderen um die sehr schnelle Übernahme von zugewiesenen Gefängniswärter- und Gefängnisinsassenrollen, verbunden mit der Ausübung von Gewalt (Stanford-Prison-ExperimentStanford-Prison-Experiment):

Was ist klassisches Konditionieren?

Klassisches KonditionierenKonditionierungklassische beschreibt den Lernprozess, durch den eine von einem unkonditionierten Reiz ausgelöste Reaktion auf einen ehemals neutralen Reiz übertragen werden kann. So wird aus einem neutralen Reiz ein konditionierter Reiz oder, wie es Pawlow eigentlich ausdrücken wollte, ein konditionaler Reiz. Beim kleinen AlbertAlbert war der neutrale Reiz die weiße Ratte. Der unkonditionierte Reiz war der laute Schlag auf das Stahlrohr, dass bei kleinen Kindern generell eine Schreckreaktion hervorruft. Über die Paarung des neutralen Reizes mit dem unkonditionierten Reiz wird nun diese Schreckreaktion auf den ehemals neutralen Reiz übertragen. Beim kleinen Albert war das die gleichzeitige Präsentation der weißen Ratte und des lauten Geräusches. Die Phase, in der die beiden Reize gepaart werden, nennt man LernphaseLernphase. Das Ergebnis der Konditionierung wird dann in der nächsten Phase sichtbar, wenn der zuvor neutrale Reiz nun allein präsentiert wird und die konditionierte Reaktion auslöst. Beim kleinen Albert bedeutet das: Die weiße Ratte allein löst schon eine Schreckreaktion aus. In der Extinktionsphase, die der kleine Albert leider nicht mehr mitbekam, wäre die weiße Ratte so oft ohne das erschreckende Geräusch präsentiert worden, dass sich die Schreckreaktion auf die weiße Ratte langsam abgeschwächt hätte. Jedoch zeigt die Forschung, dass in der Extinktionsphase eigentlich keine Löschung der Gedächtnisspur stattfindet. Durch eine wiederholte Konditionierung oder sogar spontan kann sehr schnell wieder die Kopplung zwischen dem neutralen Reiz und der konditionierten Reaktion hergestellt werden. Man geht davon aus, dass sich eine stabile Gedächtnisspur gebildet hat, die leicht wieder reaktiviert werden kann.

Literaturtipp

Woher stammt der unkonditionierte Reiz bei gelernten Ängsten?

Die Frage, die bei der Recherche zur → klassischen Konditionierung als Grundlage für → Angststörungen auftaucht, ist: Woher stammt der unkonditionierte Reiz? Der unkonditionierte Reiz ist derjenige Reiz, der von sich aus eine Angstreaktion auslöst, sprich, ohne erlernt zu sein. Beim Fall des kleinen AlbertAlbert ist es das laute Geräusch, vor dem Albert von Natur aus Angst hat. Dieser unkonditionierte Reiz wird gepaart mit dem konditionierten Reiz, also beispielsweise der weißen Ratte. Nun fehlt aber ganz häufig eine solche Konditionierung, wie sie der kleine Albert erlebte. Im Normalfall hat eine Person mit Spinnenphobie noch keinen schmerzhaften Spinnenbiss erlitten, wodurch sie lernte, die Spinne mit Gefahr zu assoziieren. Auch Personen mit Höhenangst sind im Normalfall noch nie aus großer Höhe gestürzt, so dass sie Höhe mit Gefahr assoziieren. Die Paarung des konditionierten Reizes mit einer Angstreaktion findet also möglicherweise nur in der Vorstellung statt. Diese ist eine aktuelle Fragestellung, zu der gerade viel geforscht wird.

Literaturtipp

Was ist operantes Konditionieren?

Eine zweite Form des Lernens ist die operante KonditionierungKonditionierungoperante. Hier geht es darum, dass Verhalten häufiger auftritt, wenn es positive Konsequenzen hat und seltener, wenn es negative Konsequenzen hat. Wenn das Daumenlutschen für den kleinen AlbertAlbert eine beruhigende Wirkung hat, ist das eine positive Konsequenz und er wird es deshalb häufiger machen. Operantes Konditionieren wird auch „Lernen am Erfolg“ genannt. Im Gegensatz zum klassischen Konditionieren, wo es um die Kopplung zweier Reize geht, steht hier das Verhalten in bestimmten Situationen im Vordergrund. Dabei wird die Auftretenswahrscheinlichkeit von Verhalten maßgeblich von den Konsequenzen dieses Verhaltens beeinflusst. Durch Belohnung wird eine bestimmte Verhaltensweise häufiger, durch Bestrafung seltener. Um diese Theorie zu belegen, wurden viele Tierexperimente gemacht. Beispielsweise mussten sich Katzen aus Käfigen befreien, indem sie herausfanden, was sie dafür tun mussten. Die Belohnung war in dem Fall Freiheit und Futter außerhalb des Käfigs. Die Katzen brauchten zuerst lange, bis sie den Käfig öffnen konnten, lernten aber schnell und führten bei erneuten Versuchen gleich die richtige Verhaltensweise aus, die den Käfig öffnete. Diese Experimente machte Edvard Lee ThorndikeThorndike, Edvard Lee an der Columbia University und verfasste 1898 das „Gesetz der Wirkung“ (englisch: law of effect). Dieses Gesetz beschreibt, dass eine bestimmte Situation, also beispielsweise die Katze im Käfig, stärker mit einem Verhalten gekoppelt ist, das mit einer positiven Konsequenz verbunden ist, also mit dem Öffnen des Käfigs. Dieses Verhalten wird dann häufiger. Eine positive Konsequenz kann dabei sowohl eine Belohnung sein, zum Beispiel in Form von Futter, aber auch das Ausbleiben einer Bestrafung, zum Beispiel in Form eines erschreckenden Reizes. Die Belohnung heißt → positive VerstärkungVerstärkungpositive, das Ausbleiben der Bestrafung heißt → negative VerstärkungVerstärkungnegative. Beides erhöht die Auftretenswahrscheinlichkeit des damit assoziierten Verhaltens. Die hier vorgestellten Arbeiten zum klassischen und operanten Konditionieren begründeten eine Strömung der Psychologie, die man BehaviorismusBehaviorismus nennt. Wie der Name schon andeutet, geht es darum, das Verhalten der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Es geht also weniger darum, was in der Psyche der Menschen passiert als darum, was das Resultat daraus ist. Angsttheorien des Behaviorismus gehen davon aus, dass Angst durch eine Kombination von klassischem und operantem Konditionieren entsteht. Dabei erklärt die operante Konditionierung vor allem das typische Vermeidungsverhalten bei → Angststörungen. Durch das Vermeiden der angstauslösenden Situation oder des angstauslösenden Reizes wird die negative Konsequenz der akuten Angstgefühle vermieden und verstärkt dadurch das Vermeidungsverhalten.

Kann Angst auch durch Vorstellungen entstehen?

Wer etwas lernt, muss etwas bereits erlebt haben. Oder reicht bereits die Vorstellung des Erlebens aus? Der kleine AlbertAlbert erlebte gleichzeitig die weiße Ratte und das ohrenbetäubende Geräusch. Was aber, wenn sich der kleine Albert das Geräusch nur vorgestellt hätte? Das von Watson und Rayner propagierte Erklärungsmodell ist einleuchtend. Die Angst wird gelernt durch Paarung eines zuvor neutralen Gegenstands oder einer zuvor neutralen Situation mit einem angsteinflößenden Reiz wie einem lauten Geräusch. Nur: viele Ängste haben keine erlebte Erfahrung als Grundlage, die ja der Ausgangspunkt des Lernens nach diesem Erklärungsmodell ist. Menschen mit Spinnenphobie wurden weder von einer Spinne gebissen noch muss die Begegnung mit einer Spinne mit einem lauten Geräusch oder sonst einem angsteinflößenden Reiz gepaart worden sein. Dennoch haben sie Angst vor der Spinne entwickelt. Wie kann das sein? Dazu haben Forscher an der Universität Marburg ein spannendes Experiment durchgeführt (Müller, Sperl & Panitz, 2019). Dabei wurden nicht wie sonst üblich echte Schmerzreize verwendet, um Furchtreaktionen auf einen neutralen Reiz zu erzeugen, sondern nur vorgestellte Schmerzreize. Die Proband:innen wurden aufgefordert, sich vorzustellen, wie es sich anfühlt, mit der Ferse mit voller Wucht auf einen Reißnagel zu treten. Autsch! An diesen Schmerz sollten sie immer denken, wenn ein bestimmtes geometrisches Symbol auf dem Bildschirm gezeigt wurde. Dieses Symbol erschien dann zusammen mit einem neutral blickenden Gesicht, das auf diese Weise mit dem angsteinflößenden Reiz gepaart wurde. Danach reagierten die Proband:innen allein auf das neutrale Gesicht schon mit einer körperlich messbaren Angstreaktion. Die Proband:innen lernten also nur aufgrund des vorgestellten Schmerzes eines Reißnagels in der Ferse, vor bestimmten neutralen Gesichtern Angst zu haben!