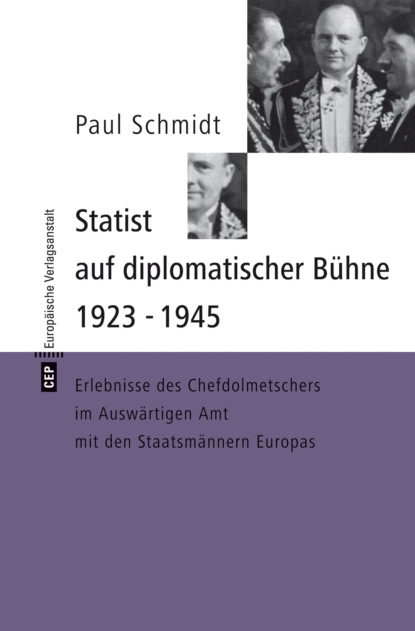

Statist auf diplomatischer Bühne 1923-1945

- -

- 100%

- +

Noch eine weitere Besonderheit charakterisierte diese stattliche Versammlung, die am 4. Mai um 11 Uhr vormittags von dem Vorsitzenden, dem bereits bei der Londoner Reparationskonferenz erwähnten ehemaligen belgischen Ministerpräsidenten Theunis, mit einer längeren Rede eröffnet wurde. Die Delegierten waren eigentlich keine offiziellen Vertreter ihrer Länder. Sie hatten keine Vollmachten, irgendwelche Abmachungen zu treffen, sondern waren lediglich als Sachverständige dort, die sich ohne politische Bedingungen objektiv über die Ursachen der damaligen Wirtschaftskrise und die Heilmittel äußern sollten. Aus dem Bericht, der aus der Konferenz hervorgehen würde, konnte sich an und für sich noch keine direkte Besserung der Lage ergeben, denn er mußte zunächst von den beteiligten Regierungen gebilligt, dann von ihnen in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Unter diesen Umständen wurden von Anfang an in aller Welt viele skeptische Stimmen laut, deren Leitmotiv das Wort vom Hornberger Schießen war.

Gleich in dieser ersten Sitzung trat mir auch der stimmungsmäßige Kontrast zwischen der politischen Völkerversammlung des vergangenen September und diesem Wirtschaftsparlament der Welt deutlich vor Augen. Hier gab es keine dramatischen Szenen, keine erregten Debatten und keinen donnernden Applaus. Nüchtern, oftmals äußerlich unendlich langweilig, verliefen die Eröffnungssitzung sowie die Beratungen im Plenum und in den unzähligen Kommissionen. Nur manchmal wurde es etwas bewegter, wenn Jouhaux sein Rednertalent als Volkstribun zeigte, der mit solchen Reden die Massen in Frankreich sicherlich begeisterte, hier aber kaum ein Echo fand; wenn Frau Dr. Lüders, die demokratische Reichstagsabgeordnete, Marie Elisabeth, wie sie wegen ihrer Beliebtheit bei vielen Delegierten genannt wurde, witzig und schlagfertig ihren männlichen Kollegen den Kopf zurechtsetzte, oder wenn die Stimme Sowjetrußlands durch den Mund von Obolenski-Ossinski, dem Chef der Zentralverwaltung für Statistik, oder von Sokolnikoff, dem sowjetischen Beauftragten für die Planwirtschaft, immer wieder schonungslos, oft aber sehr treffend, die politischen Hintergründe der damaligen Wirtschaftsschwierigkeiten bloßlegte.

Auffallend still verhielten sich die Amerikaner, unter denen auch kaum sehr prominente Personen des Wirtschaftslebens vertreten waren. Das fiel sogar in der sonst so ruhigen Atmosphäre dieser Konferenz auf, bei der keine aufrüttelnden Reden mit Cellostimmen gehalten wurden, sondern deren Beratungen eher dem stetigen, eintönigen Ticken der Fernschreiber glichen, die einige Jahre später in allen Genfer Hotels den Text der im Völkerbund gehaltenen Reden übertrugen. Diese „tickers“ waren äußerlich genau so nüchtern und unsensationell wie die Weltwirtschaftskonferenz. Wenn man sich aber die Zeit nahm, vor ihnen stehen zu bleiben und Wort um Wort und Satz um Satz den Text verfolgte, wie er aus dem Apparat herauskam, dann erlebte man oft hochinteressante Dinge. So ging es mir auch mit dieser Konferenz. Während sich Sitzung an Sitzung und Besprechung an Besprechung reihte, entstand vor meinem Auge, wie aus kleinen Mosaiksteinen zusammengesetzt, allmählich das Bild der Wirtschaftslage Europas und der Welt, so wie es sich um das Jahr 1927 präsentierte.

Erleichtert wurde mir das Verständnis dieser weltwirtschaftlichen Zusammenhänge durch die Praxis der deutsch-französischen Handelsvertragsverhandlungen, die mir seit 1924 einen reichen Anschauungsunterricht in dem Alltag der Wirtschaftsbeziehungen zwischen zwei Ländern boten. Hier genoß ich meine praktische Ausbildung, während die große Theorie auf der Weltwirtschaftskonferenz und den auf sie folgenden Tagungen des Genfer Wirtschaftsausschusses gelehrt wurde.

„Die Entwicklung der Technik und des Verkehrs im 19. und 20. Jahrhundert“, so hörte ich im Industrieausschuß der Konferenz von vielen Rednern, „drängt auf die Schaffung immer größerer Wirtschaftseinheiten.“ Nur so könne die moderne Wirtschaft zur vollen Entfaltung und zur höchsten Leistungssteigerung gelangen. Daraus müßten alle Beteiligten die entsprechenden Schlüsse ziehen. Zunächst aber war durch den Weltkrieg und seine Folgen genau das Gegenteil geschehen. Die große Einheit, die der Weltmarkt im liberalen Wirtschaftssystem der Vorkriegszeit dargestellt hatte, wurde durch den Krieg selbst in viele kleine Teile zerlegt und nach dem Kriege durch die Schaffung einer ganzen Reihe von neuen Staaten weiter zersplittert.

Während der Zeit des Voneinanderabgeschlossenseins hatten sich in all diesen Wirtschaftseinheiten, die meistens mit den Staaten identisch waren, unter dem Druck des Krieges nicht nur die alten Betriebe zu einer Höchststeigerung ihrer Leistungen entwickelt, sondern es waren auch noch zahlreiche neue Industrien in den Wirtschaften der einzelnen Länder entstanden, welche die nicht mehr vom Auslande erhältlichen Waren im eigenen Lande produzierten, und zwar ohne Rücksicht auf die Gestehungskosten. Nach Beendigung des Krieges, als die Einfuhr von außen in die meisten Länder zum großen Teil wieder möglich wurde, wären diese neuen Industrien in die schwerste Bedrängnis geraten, wenn sie im eigenen Lande mit den im Auslande seit langem besser und billiger hergestellten Waren hätten in Konkurrenz treten müssen. Sie forderten daher Zölle für die Auslandswaren, damit deren Preise im Inland möglichst höher lagen als ihre eigenen. Diese Forderung nach Zollschutz wurde ihnen auch vielfach erfüllt, obwohl die Konsumenten letzten Endes die Rechnung zahlen mußten. Es war für die einzelnen Nationalwirtschaften unmöglich, die allmählich zu beachtlichen Wirtschaftsfaktoren angewachsenen neuen Industrien durch die ungehinderte Konkurrenz des Auslandes ruinieren zu lassen; hierdurch wären erhebliche Kapitalinvestitionen verlorengegangen und die Arbeitslosigkeit, die eines der großen Probleme der Zeit nach dem ersten Weltkrieg bildete, hätte weiter zugenommen.

Von den „Zollmauern“, die jedes der zahlreichen europäischen Länder, vor allem aber Rußland und Amerika, immer höher um seine Landesgrenzen, auftürmte, war damals in Genf sehr viel die Rede. Es war sogar eine Reliefkarte vorhanden, auf der die Landesgrenzen mit richtigen Zollmauern in der relativen Höhe dargestellt waren, so wie sie sich im Verhältnis zu denen der anderen Länder präsentierten. Die höchste Mauer in Westeuropa hatte Frankreich um sich gebaut. Deutschland lag etwas niedriger. Boshafte Besucher zogen allerdings manchmal dieses oder jenes Land – die einzelnen Staaten waren auf der Karte mit ihren Zollmauern wie in einem Puzzle-Spiel vertikal beweglich aneinandergesetzt – etwas höher heraus, so daß es zum Entsetzen der Delegation dieses Landes die anderen weit überragte.

Es galt damals in Genf nicht als Empfehlung, einen hohen Schutzzolltarif zu besitzen. „Wirtschaftlich und politisch“, erklärte Layton, „ist Europa in eine Anzahl kleinerer Einheiten aufgeteilt worden und besitzt heute über 11 000 km Tarifschranken mehr als vor dem Kriege ... Kleine wirtschaftliche Einheiten mögen vor 50 Jahren ihre Berechtigung gehabt haben, angesichts der modernen Produktionsbedingungen sind sie heute ein Anachronismus geworden.“

Damit war eines der Grundübel der damaligen Wirtschaftsstruktur aufgezeigt. Wie sollte es nun aber beseitigt werden? „Die Industrien müssen sich untereinander verständigen“, erklärten die Franzosen. Kartelle sollten durch privatwirtschaftliche Abmachungen die Zollschranken überspringen, so daß deren Abbau überflüssig würde, denn eine Herabsetzung des Zollschutzes wäre in Frankreich und in anderen Ländern auf einen erheblichen Widerstand der Interessenten und ihrer politischen Freunde in den Parlamenten gestoßen. Vielfach blickte man dabei auf Deutschland, das Land der „Organisation“, von dem man eine Unterstützung dieser Kartelltheorie erhoffte. „Meine Firma ist an mehreren internationalen Industrievereinbarungen beteiligt“, erklärte Siemens, „aber trotzdem möchte ich vor einer Überschätzung des modernen Schlagwortes,Organisation’, das in vielen Kreisen als Allheilmittel angesehen wird, warnen“, und rückte damit von der von Loucheur propagierten französischen Theorie ab. „Solche Monopole behindern die freie Entfaltung der produktiven Kräfte und die Verwirklichung des höchsten wirtschaftlichen Allgemeinwohls“, sagte Cassel in einem scharfen Angriff gegen die Kartelle. „Unsere Klage über die Kartelle und Trusts geht dahin, daß sie eine unkontrollierte Macht in die Hände einer kleinen Gruppe von Leuten legen, die einen Gebrauch davon machen oder machen können, der dem allgemeinen Interesse entgegengesetzt ist“, sekundierte der Generalsekretär des Internationalen Genossenschaftsbundes dem schwedischen Nationalökonomen, dessen Standpunkt natürlich auch bei Jouhaux und den übrigen Gewerkschaftlern großen Anklang fand. Die französische These drang nicht durch. Der Abbau der Zölle wurde von der Mehrheit gefordert.

Daß die „unabhängigen und nur ihrem Gewissen verantwortlichen“ Sachverständigen, aus denen sich die Konferenz zusammensetzte, im Grunde doch nicht ganz so unabhängig waren, sondern fast wie offizielle Delegierte den Standpunkt ihrer Länder vertraten, der stark von politischen Gesichtspunkten beeinflußt war, hatte ich schon im Zusammenhang mit dieser Frage feststellen können. Die Nutznießer des ersten Weltkrieges, die kleinen wie die großen, waren auf das Argument Laytons von den 11 000 km neuer Zollgrenzen überhaupt nicht eingegangen, obwohl es sich dabei um eine einwandfreie Tatsache handelte. Noch mehr aber zeigte sich die politische Gebundenheit dieser Sachverständigen bei der Erörterung einer weiteren Ursache der damaligen Wirtschaftsschwierigkeiten. Das war die internationale Schuldenfrage. In dieser Hinsicht war die Weltwirtschaftskonferenz, ähnlich der Londoner Dawes-Konferenz, eine „Versammlung, auf der vom Thema nicht gesprochen werden darf“, wie Stresemann es in London bezeichnet hatte. Aber genau so wie in London über die Ruhrfrage, wurde auch hier in Genf schließlich doch über das Schuldenproblem gesprochen. Die Frage war zu gewichtig, als daß sie sich aus politischen Rücksichten von dieser Konferenz hätte fernhalten lassen, „Eine zweite und weitreichende Veränderung gegenüber dem Jahre 1913 ist der Eintritt der Vereinigten Staaten in die Reihe der kapitalausführenden Länder der Welt, indem sie aus einer Schuldnernation einer der Hauptgläubiger der Welt geworden sind“, so umriß Layton in einer der Vollsitzungen dieses Problem und fuhr dann fort: „Großbritannien war früher ein noch bedeutenderer Geldgeber, aber es kaufte die Erzeugnisse der Länder, die es mit seinem Kapital entwickelte.“ Und zur amerikanischen Delegation gewandt, stellte er dann fest: „Heute trifft Amerika Maßnahmen, um sich die Erzeugnisse der Länder fernzuhalten, die durch sein Kapital entwickelt oder, wie in Europa, wieder aufgebaut wurden.“ Das war eine deutliche Kritik an der Haltung und an der Handelspolitik Amerikas, das als größtes Gläubigerland der Nachkriegszeit durch seine Zolltarife seinen Schuldnern nicht gestattete, ihren Verpflichtungen in der einzigen Form nachzukommen, in der große Kapitalübertragungen von einem Land ins andere vor sich gehen können, nämlich durch Warenlieferungen und Dienstleistungen. Dieser indirekten Aufforderung gegenüber verhielt sich allerdings die amerikanische Delegation völlig schweigsam.

Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen zeigte aber auch Layton, daß er von den politischen Erwägungen seines Landes gehemmt war. Nur ganz kurz erwähnte er Reparationen und den Exportdruck, den sie bei den Reparationsschuldnern auslösten und der sich in Form erhöhter Konkurrenz auf dem Weltmarkt bemerkbar machte.

Die Hemmungen, die der Engländer in diesem Punkt hatte, lagen bei den Russen nicht vor, und so nannte denn Obolenski-Ossinski das Kind beim Namen. „Als Resultat des letzten Krieges sind gewisse Staaten mit Zahlungen belastet, die sie zwingen, Waren auf den Markt zu werfen, die sie eigentlich selbst notwendig haben – ein sinnloser Vorgang vom wirtschaftlichen Standpunkt aus –, oder umgekehrt, den Ankauf von Waren zu verweigern, die sie tatsächlich brauchen.“ Unter dem etwas betretenen Schweigen der „Sachverständigen“ zog er dann daraus die Konsequenz. „Alle Kriegsschulden und alle Zahlungen, die auf den Krieg Bezug haben, müßten gestrichen werden, da dies das einzige Mittel ist, um die Widersprüche, die ein direktes Erbe des Krieges 1914–18 sind, zu beseitigen. Der Erlaß dieser Schulden würde ein großer Schritt zur Wiederherstellung des Welthandels sein.“

Aber auch die Sowjetunion selbst, insbesondere ihr Ausscheiden aus der Weltwirtschaft als Lieferant und noch mehr als Verbraucher, war eine der großen Ursachen der Nachkriegsschwierigkeiten. „Vor dem Kriege war Rußlands internationaler Handel größer als der Indiens; aber im Jahre 1925 war sein Anteil am Welthandel kleiner als der Dänemarks vor dem Kriege“, stellte Layton fest und fuhr dann vorsichtig fort: „Ich möchte keinesfalls zur Erörterung stellen, wie oder wann die unvermeidliche Reibung zweier entgegengesetzter wirtschaftlicher Systeme behoben werden kann. Darüber muß sich die russische Delegation selbst äußern.“

„Kredite“, erwiderte Sokolnikoff, „zur Stärkung der russischen Kaufkraft sind neben dem Aufhören jeder Art von wirtschaftlichem und politischem Boykott gegenüber der Sowjetunion die Vorbedingung für eine Rückkehr Rußlands zum Welthandel.“ Er bot ausländischen Kapitalisten Konzessionen in der Sowjetunion an; dafür müsse man sich allerdings mit dem sozialistischen Wirtschaftssystem, vor allem mit dem Außenhandelsmonopol, abfinden.

Eine weitere Frage mit starkem politischen Hintergrund, besonders gegenüber der amerikanischen Delegation, war das Auswanderungsproblem. „Wollte Italien seine Zolltarife morgen abschaffen“, erklärte der italienische Delegierte Belloni, „wie es einer meiner Vorredner als Ziel des Wirtschaftsfriedens hingestellt hat, so frage ich mich, was soll aus unseren Arbeitern werden? ... Wenn man bedenkt, daß vor dem Kriege im Jahre durchschnittlich 800 000 Personen aus ganz Europa auswanderten, so wird klar, daß in der Lösung des Problems der Freizügigkeit in der Welt eines der sichersten Mittel liegt, um uns dem endgültigen Wirtschaftsfrieden zu nähern ... Jetzt zwingt der furchtbare Bevölkerungsdruck manche Länder zur Schaffung eines künstlichen Handels- und Industrieklimas, das allen Angehörigen der Nation Arbeit und Schutz gewährt.“ In ähnlicher Weise sprachen andere Vertreter aus Ländern mit hohem Bevölkerungsüberschuß, der vor dem Kriege nach Amerika abgewandert war. Dies kam einer deutlichen Aufforderung an die Vereinigten Staaten zur Lockerung ihrer Einwanderungsbestimmungen gleich. Aber auch hierzu schwieg die amerikanische Delegation.

So entstand denn aus diesen Äußerungen und Gegenäußerungen allmählich ein ziemlich vollkommenes Bild der damaligen Lage und ihrer Schwierigkeiten. Abbau der Zollschranken und sonstiger Handelshemmnisse, Streichung der Schulden und Reparationen, Kredite an Rußland gegen Industriekonzessionen als Mittel zum Wiederanschluß der Sowjetunion an die Weltwirtschaft, Verständigung zwischen den Industrien der einzelnen Länder in Form von Kartellen, Freigabe der Einwanderung nach Übersee: das waren die Abhilfemaßnahmen, die auf der Konferenz von 1927 als dringend notwendig für eine Wiedergesundung der Weltwirtschaft empfohlen wurden.

In welchem Ausmaß diese Sachverständigenkonferenz aber von der Politik her beeinflußt wurde, das zeigte sich deutlich an ihrem Schlußbericht mit den Empfehlungen, die sie den Regierungen der beteiligten Länder für die Behebung der Wirtschaftsschwierigkeiten unterbreitete. Von Kriegsschulden und Reparationen, die in der Aussprache als eine der Hauptursachen der Krise hervorgetreten waren, war überhaupt nicht die Rede. Ebensowenig wurde etwas Positives über die Freizügigkeit, d. h. die Einwanderung nach Übersee, gesagt. Das war am Widerstand der amerikanischen Delegation gescheitert. Auch das Rußlandproblem blieb so gut wie unberührt. Gegen den Widerstand der französischen Delegation hatte man das Hauptgewicht auf den Abbau der Zollschranken und der Handelshemmnisse gelegt, während die Frage der internationalen Industrievereinbarungen als Mittel zur Lösung der Wirtschaftskrise nur mit größter Zurückhaltung behandelt wurde. Auch das war zum Teil auf den Widerstand der Amerikaner zurückzuführen, die sich dabei durch ihre Anti-Trust-Tradition und wohl auch von der Befürchtung leiten ließen, daß eine allzu stark konzentrierte europäische Industrie zu einem gefährlichen Konkurrenten auf dem Weltmarkt werden könnte.

So war denn, als am 23. Mai die Konferenz im Reformationssaal zu ihrer Schlußsitzung zusammentrat, das Ergebnis recht dürftig. Das Elend Europas, das wie eine dunkle Wolke über der Weltkonferenz gestanden hatte, war seiner Linderung kaum nähergekommen. Diese Erkenntnis drängte sich dem Beschauer beim Anblick der müde und ohne Schwung auseinandergehenden Versammlung sehr deutlich auf.

Die Großen der Wirtschaft hatten nicht so miteinander Kontakt gefunden wie die Großen der Politik. Es war kein wirtschaftliches Locarno aus Genf hervorgegangen. Waren die einzelnen Industriellen mit ihren Kollegen aus den anderen Ländern wenigstens näher in Fühlung gekommen? Auch hier lautete die Antwort negativ. „Haben Sie sich mit Ihren deutschen Kollegen nicht über die neuesten Rationalisierungsmethoden unterhalten?“, fragte eine Genfer Zeitung einen imaginären französischen Industriellen. „Das ist gar nicht nötig“, ließ das Blatt ihn antworten, „ich habe nämlich im französischen Parlament einen Abgeordneten zum Freund, der besorgt mir einen netten kleinen Zollschutz für meine Waren, dann bin ich vor der Konkurrenz sicher.“

Aber es gingen auch noch andere Dinge hinter den Kulissen vor. So herrschte zwischen der deutschen und der russischen Delegation ein sehr enger Kontakt. Nächtelang saßen Deutsche und Russen oft beieinander und erörterten die auf der Konferenz einzuschlagende Taktik. In vielen Dingen, wie z. B. in der Reparationsfrage, waren die Russen frei und ungebunden und konnten ungeschminkt die Dinge beim Namen nennen. Das Einvernehmen ging sogar so weit, daß einmal erwogen wurde, ob ich nicht auch als Dolmetscher für die Sowjetdelegation einspringen sollte, da viele der russischen Delegierten besser deutsch als englisch oder französisch sprachen. Ich hatte mich auf die Sensation, die mein Auftreten für die Russen auf dieser Konferenz hervorrufen würde, innerlich schon ein bißchen gefreut, als dann im letzten Augenblick doch von dieser allzu starken Betonung des Zusammenhaltes zwischen den beiden Delegationen abgesehen wurde.

Auch mit England bestand eine ziemlich enge Verbindung. Clemens Lammers vom Reichsverband der Deutschen Industrie kam so oft mit seinem Gegenspieler, Sir Arthur Balfour, der den britischen Industrieverband vertrat, zusammen, daß er in der deutschen Delegation fast nur noch mit Sir Clemens angeredet wurde.

Es fehlte natürlich auch an Mißtönen auf dieser Konferenz nicht. Zwischen England und Rußland hatte sich die Lage gerade in diesen Tagen wieder einmal so zugespitzt, daß die englische Regierung den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion erwog. Durch eine Polizeiaktion gegen die Sowjethandelsorganisation „Arcos“ in London waren den Engländern Schriftstücke in die Hände gefallen, welche die Sowjetvertretung schwer belasteten. Es handelte sich um Spionage, Entwendung amtlicher englischer Dokumente und sowjetische Propaganda in England. Der Leiter der russischen Handelsorganisation, Khinchuk, befand sich als sowjetischer Delegierter auf der Wirtschaftskonferenz, während die englische Polizei in London seine Büros durchsuchte. Daß er unter diesen Umständen im Reformationssaal die englischen Vertreter, unter denen sich der britische Handelsminister Runciman befand, nicht gerade mit freundlichen Augen betrachtete, liegt auf der Hand.

Auch in Genf beschwerten sich die Russen über die Polizei. Die Schweizer hatten aus Furcht vor Attentaten von zaristischen Emigranten strenge Absperrungsmaßnahmen vor und in dem Hotel der russischen Delegation getroffen, das ausgerechnet Hôtel d’Angleterre hieß. Der Bürgersteig vor dem Gebäude war durch eine Art Drahtverhau abgesperrt. Scharfe Kontrollen am Eingang und auf den Fluren erweckten fast den Eindruck eines Internierungslagers. Erst als die Russen sich heftig darüber beschwerten und mit Abreise drohten, wurden diese Maßnahmen aufgehoben. –

Als ich wieder nach Paris zurückfuhr, hatte ich den Eindruck, daß die Konferenz äußerlich und innerlich kein Ruhmesblatt des Völkerbundes darstellte. Sie hatte zwar mit ungeheurem Fleiß eine riesige Menge von Material zusammengetragen, wie es in dieser Vollständigkeit eben nur eine Weltorganisation wie der Völkerbund zustande bringt. Um aber zu praktischen Resultaten zu kommen, hätten die einzelnen Staaten einen Teil ihrer Souveränität auf wirtschaftlichem Gebiet an eine höhere Instanz, d. h. damals an den Völkerbund, abgeben müssen. Diese hätte auf Grund der Sachverständigenempfehlungen die entsprechenden, für alle bindenden Entscheidungen treffen müssen. Davon aber war man im Jahre 1927 noch ebenso weit entfernt wie heute.

Kurze Zeit nur hielt ich mich in Paris bei den schier endlos dauernden Wirtschaftsverhandlungen auf. Dann mußte ich zur Juni-Ratstagung nach Genf zurück und fuhr von dort nach Stockholm zum Kongreß der internationalen Handelskammer, der dort am 27. Juni begann. Diese Tagung ähnelte in vieler Hinsicht der Weltwirtschaftskonferenz. Zum großen Teil waren auch die Delegierten die gleichen. Nur die Beamten aus den verschiedenen Ländern, die in Genf als Sachverständige fungiert hatten, fehlten, außerdem auch die Russen.

Ich selbst arbeitete bei dieser Gelegenheit nicht nur für die deutsche Delegation, sondern auch gleichzeitig als amtlicher Dolmetscher des Kongresses und übersetzte, wie meine Völkerbundskollegen in Genf, vom Französischen ins Englische und umgekehrt. Man war allseitig so zufrieden mit mir, daß ich vom Generalsekretär der Handelskammer, Dolleans, das Angebot erhielt, als ständiger Mitarbeiter in das Pariser Sekretariat einzutreten.

Wenn auch Zusammensetzung und Rahmen des Kongresses der Genfer Tagung ähnelten, so war doch die ganze Atmosphäre in dem großen Sitzungssaal des schwedischen Reichstags, in dem die Vollversammlungen stattfanden, sehr viel wirklichkeitsnäher als in Genf. Die Vertreter des Handels zogen hier aus den Genfer Beschlüssen die ersten praktischen Folgerungen. Mit außerordentlichem Nachdruck unterstrichen sie die Genfer Forderung nach Abbau der Zollschranken. Interessanterweise machten in Stockholm die Amerikaner zunächst in dieser Frage einige Schwierigkeiten, da sie in der Unterstreichung der Schutzzollfrage mit Recht eine Spitze gegen Amerika erblickten. Dem allgemeinen Druck der Konferenzmeinung mußten sie sich aber schließlich doch fügen. So hatte Stockholm den Ball von Genf aufgefangen und ihn ein gut Stück Wegs weitergeschleudert. Am Ziele allerdings würde er erst angekommen sein, wenn die Handelskammern in den einzelnen Ländern die Regierungen zum Abbau der hohen Zölle veranlaßt haben würden.

Die Wirklichkeitsnähe des Kongresses zeigte sich aber vor allen Dingen in den Fragen des alltäglichen, praktischen Handelsverkehrs, die dort besprochen wurden. Wechsel- und Scheckrecht, Verschiffungs- und Versicherungsfragen, Bahn- und Schiffsverbindungen, Messen und Ausstellungen, Zollformalitäten und Zollnomenklaturen wurden hier von den Männern der Praxis für die Praxis erörtert, und sofort wurden Verfahren zur Behebung etwaiger Schwierigkeiten, zur Vereinfachung und Beschleunigung des Verkehrs und zur Förderung des Handels beschlossen. Von hier aus war der Weg zu den entscheidenden Regierungsstellen in den einzelnen Ländern erheblich kürzer als von dem hohen Gremium in Genf.

Ich erlebte hier, wie die allgemeinen Grundsätze, die von der Weltwirtschaftskonferenz aufgestellt waren und die ich mit so viel Skepsis betrachtet hatte, der Verwirklichung doch ein erhebliches Stück nähergerückt wurden. Die Weltwirtschaftskonferenz zeigte hier ihre ersten positiven Wirkungen.

Auch außerhalb der eigentlichen Konferenz war die Atmosphäre unter den Geschäftsleuten in Stockholm erheblich lebendiger und optimistischer als unter den Sachverständigen von Genf. Jeden Abend fanden in diesem oder jenem Hotel Veranstaltungen statt, auf denen alte Freundschaften erneuert und neue geschlossen wurden. Daneben kam es sicherlich auch zu manchem guten Geschäft, nicht nur zum Nutzen der Beteiligten und ihrer Länder, sondern auch im Interesse der Wiederherstellung jener größeren weltwirtschaftlichen Gemeinschaft, „auf die die technische Entwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts hindrängt“, wie es der Industrieausschuß in Genf formuliert hatte.