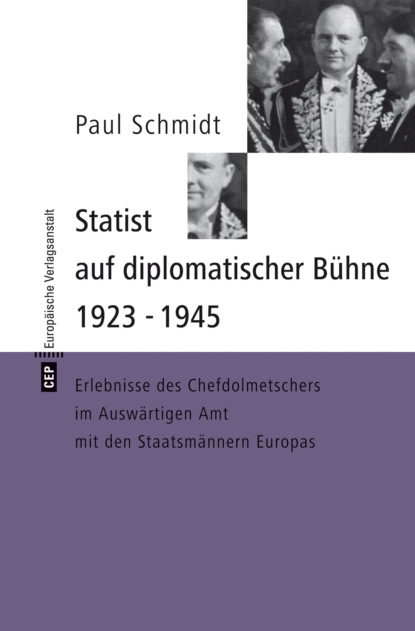

Statist auf diplomatischer Bühne 1923-1945

- -

- 100%

- +

So hatte ich denn bereits nach den wenigen Sitzungen, an denen ich teilnahm, das Gefühl, daß die leidige Reparationsfrage nun zum ersten Male von der rein politisehen, unrealistischen Grundlage in eine unsentimentale, sachliche Atmosphäre gebracht worden war. Das erschien mir als ein außerordentlicher Fortschritt und stand in einem so scharfen Gegensatz zu allem, was ich vorher erfahren hatte, daß ich voller Hoffnung auf den Abschluß dieser Arbeiten wartete und glaubte, es müsse sich nun alles zum Besseren wenden.

Diese Erwartungen erfüllten sich jedoch leider nicht. Im Februar verließen die Sachverständigen Berlin, um ihren Bericht in Paris fertigzustellen. Inzwischen aber wurden wir im Auswärtigen Amt daran erinnert, daß die Politik einen anderen Geist hatte als diese nüchternen Wirtschaftssachverständigen. Poincaré beherrschte nach wie vor das Feld. Das von ihm nicht eingestandene, aber auch in Frankreich immer stärker empfundene Fehlschlagen seiner Ruhrpolitik, das sich u. a. in einem erheblichen Sinken des Franc-Kurses ausdrückte, hatte ihn offensichtlich nachdenklicher gestimmt. Es bedeutete für einen Mann wie ihn zweifellos schon viel, daß er sich überhaupt mit der Ernennung der Sachverständigenausschüsse und einer objektiven Prüfung der deutschen Zahlungsfähigkeit einverstanden erklärt hatte. Aber in den eigentlichen Fragen der deutsch-französischen Politik, insbesondere in der Ruhr-Angelegenheit, war er so unnachgiebig wie immer.

Die konservative englische Regierung Baldwin war im Januar gestürzt worden. An ihre Stelle trat das Labour-Kabinett MacDonald, auf das man in Deutschland große Hoffnungen setzte, das aber zunächst nur wenig von sich hören ließ.

Im April hatten wir dann plötzlich wieder sehr viel zu tun. Der Dawes-Bericht war fertig und wurde von uns ins Deutsche übersetzt. Es waren wieder Großkampftage, bei denen jede nur verfügbare Hilfskraft eingesetzt wurde, denn die beteiligten inneren Ressorts wollten natürlich so schnell wie möglich den genauen Wortlaut kennenlernen. Wir gaben ein dreisprachiges Exemplar heraus, in dem auf der einen Seite der englische und französische Text erschien, während der deutsche Text auf der gegenüberliegenden Seite abgedruckt wurde. Hier, wie bei vielen späteren Gelegenheiten, leistete besonders die Reichsdruckerei auch im Setzen fremdsprachiger Texte Erstaunliches.

Nach meinen verhältnismäßig günstigen Eindrücken von den Berliner Verhandlungen fand ich den Bericht ziemlich enttäuschend. Ich hatte das deutliche Gefühl, daß er in Paris unter starken politischen Einwirkungen zustande gekommen war.

Die Erinnerung an meine Erlebnisse in der Zeit von 1923 und 1924 steht mir gerade jetzt wieder in allen Einzelheiten so deutlich vor Augen, weil sich heute wie damals die Welt um die wirtschaftliche Liquidierung der unheilvollen Folgen eines großen Krieges bemüht und sich mir rückschauend gewisse Parallelen bei aller Verschiedenheit der Situationen auf Schritt und Tritt in oft geradezu frappierender Weise aufdrängen.

Der Gewinn für Deutschland schien mir seinerzeit vor allem darin zu liegen, daß der Dawes-Pan davon ausging, die deutsche Wirtschaft in den Stand zu setzen, ein Höchstmaß an Leistungen hervorzubringen. Auf diese Weise sollte die Erfüllung der Reparationsverpflichtungen ermöglicht werden, ohne daß die Stabilität der deutschen Währung dabei in Gefahr geriete. In dem Bericht hieß es auch, daß die deutsche Steuerlast ebenso hoch sein müsse wie die der anderen europäischen Länder, die in der Reparationskommission vertreten waren. Das bedeutete, daß der einzelne Deutsche keine größere Steuerlast zu tragen haben würde als die übrigen Europäer. Das Wichtigste aber schien mir die Feststellung, die im Mittelpunkt der Darlegungen stand, daß das Programm nur verwirklicht werden könne, wenn die Einheit Deutschlands in wirtschaftlicher und fiskalischer Hinsicht wiederhergestellt würde. Dies aber schließe die Beseitigung aller seit dem Beginn des Ruhrkampfes auferlegten Beschränkungen in sich, nämlich die Wiedereinsetzung der deutschen Behörden in der finanziellen und wirtschaftlichen Verwaltung, die Rückgabe der in alliierter Regie geführten industriellen und landwirtschaftlichen Betriebe, besonders auch der Bergwerke und der Schiffahrtsunternehmungen sowie die Aufhebung der Beschränkungen des Personen- und Güterverkehrs. Diese Vorschläge deckten sich mit der deutschen Forderung nach Räumung des Ruhrgebietes als Vorbedingung für die Wiederaufnahme der Zahlungen voll und ganz.

Andererseits waren die vorgesehenen Zahlungen zweifellos sehr hoch. Wichtige Zweige der deutschen Wirtschaft, wie z. B. die Reichsbahn, wurden mit schweren Sonderlasten belegt, und eine Gesamtsumme für die deutsche Reparationsschuld war immer noch nicht festgesetzt worden. Es waren lediglich Jahresleistungen in Aussicht genommen, die Deutschland auf unbestimmte Zeit aufzubringen hatte.

Die Industrie mußte 5 Milliarden Goldmark an Obligationen übernehmen, die als erste Hypothek eingetragen wurden. Die Reparationszahlungen bestanden in deren Verzinsung zu 5% und ihrer Tilgung zu 1%.

Die deutsche Eisenbahn wurde in eine Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 15 Milliarden Goldmark umgewandelt. Als erste Hypothek wurden davon 11 Milliarden Goldmark Reparationsschuldverschreibungen eingetragen, die auch wieder mit 5% zu verzinsen und mit 1% zu tilgen waren.

Die Einnahmen des Reiches aus der Beförderungssteuer, ebenso wie aus Zöllen auf Alkohol, Tabak, Bier und Zucker wurden als Sicherheit für die Reparationszahlungen an die internationale Reparationskommission verpfändet.

Die Reichsbank wurde zu einer von der Reichsregierung unabhängigen deutschen Notenbank umgestaltet, um auf diese Weise die Stabilität der Währung durch Ausschaltung einer Einwirkungsmöglichkeit der Regierung zu sichern.

Das Normaljahr für die Reparationsbelastungen sollte nach einer Atempause am 1. September 1928 beginnen und brachte dem deutschen Volk eine Belastung von 2 Milliarden 500 Millionen Mark. Deutschland brauchte diese Beträge lediglich in Reichsmark an den Reparationsagenten zu überweisen. Für die Umwechselung dieser Summe in fremde Währung war der sogenannte Transfer-Ausschuß aus Vertretern der Gläubigerländer verantwortlich, der jedoch die Auflage erhielt, die Umwechselung nur in einem Ausmaße vorzunehmen, das die deutsche Währung nicht gefährde.

In dem Dawes-Plan war zum ersten Male nach 1919 das Reparationsproblem von der Wirtschafts- und Finanzseite her angepackt worden. Wegen der Aussichtslosigkeit, die auch damals hinsichtlich einer Einigung der Alliierten über eine endgültige Gesamtreparationssumme bestand, und wegen der Unmöglichkeit, angesichts der völlig unübersichtlichen Zukunftsentwicklung der Wirtschaftsverhältnisse in Deutschland und in der Welt eine wirtschaftlich realisierbare Gesamtsumme schon zum damaligen Zeitpunkt festzusetzen, hatte man im Sachverständigenbericht jeden Versuch zu einer Fixierung des Betrages unterlassen. Das war natürlich für Deutschland eine schwere Belastung angesichts der Ungewißheit, die dadurch über die Dauer des Reparationsregimes mit allen seinen Souveränitätsbeschränkungen bestehen blieb.

Noch nie war vorher in der Geschichte eine Wertübertragung von einem Lande zum anderen in solchem Ausmaße erfolgt; die sachverständigen Nationalökonomen befanden sich daher auf völligem Neuland. So wurde denn diese Lösung, wie sich dies aus dem Bericht selbst und vor allem auch aus Äußerungen einzelner Ausschußmitglieder später ergab, als ein Provisorium betrachtet. Man erwartete allgemein, daß in einigen Jahren die ganze Frage erneut aufgegriffen werden müsse.

Dabei war das Problem der Aufbringung dieser riesigen Jahresleistungen noch verhältnismäßig leichter zu übersehen als die Frage, auf welche Weise und in welchem Ausmaße diese Summen aus der deutschen Volkswirtschaft ohne Gegenleistung in die fremden Volkswirtschaften übertragen werden könnten. So ist letzten Endes die Lösung der Reparationsfrage auch bei dem zweiten Versuch, der im Jahre 1930 mit dem Young-Plan gemacht wurde, an der Unmöglichkeit gescheitert, selbst kleinere Summen als ursprünglich im Dawes-Plan vorgesehen in fremde Volkswirtschaften zu übertragen, bis schließlich im Jahre 1932 die Reparationen vollständig eingestellt werden mußten.

Eine Zeitlang wurden zwar diese Transferschwierigkeiten durch Auslandsanleihen verschleiert, die aus Amerika und zum Teil auch aus England nach Deutschland hereinströmten. Im Grunde genommen wurde dadurch weiter nichts erreicht, als daß ein Teil dieser Anleihen in Gestalt von Reparationen in die Taschen französischer, belgischer und englischer Reparationsgläubiger zurückfloß. Als der Anleihestrom versiegte, hauptsächlich wegen der nach 1929 einsetzenden Weltwirtschaftskrise, geriet dieser Mechanismus bald ins Stocken.

Wenn sich auch der Dawes-Plan, wie seine Nachfolger, 1924 mit einer an sich wohl unlösbaren Aufgabe befaßte und, rein wirtschaftlich gesehen, als unbefriedigend erwies, so waren seine politischen Folgen dafür um so nachhaltiger. Sie traten auf der im August des Jahres 1924 in London abgehaltenen Konferenz klar zutage. Denn der Dawes-Plan, der dort von den beteiligten Regierungen offiziell angenommen wurde, bildete den Hintergrund für politische Lösungen im Verhältnis Deutschland-Frankreich und gab damit der für die europäische Befriedung so wichtigen Verständigung dieser beiden Länder einen neuen Anstoß.

Mehrere glückliche Umstände trugen ihr Teil dazu bei. Die Mißerfolge der starren Politik Poincarés wurden schließlich auch in Frankreich so stark empfunden, daß ein anderer Mann, Edouard Herriot, ans Ruder kam, der den Problemen erheblich aufgeschlossener gegenüberstand. Auch in England kam durch MacDonald ein frischerer Wind in die traditionelle englische Politik des engen Zusammengehens mit Frankreich.

Wie sich Herriot, Stresemann und MacDonald in London zu einem ersten gemeinsamen europäischen Werk zusammenfanden, wie diese erste Annäherung nach dem Kriege von 1914 zustandekam, wie auf der Londoner Konferenz der erste Bruch mit der Methode bisheriger Konferenzen der Nachkriegszeit erfolgte und zum ersten Male die deutschen Vertreter, zum mindesten formell, wieder als Gleichberechtigte mit den Vertretern der anderen Länder am Verhandlungstische saßen, das sollte ich als direkter Augenzeuge und Dolmetscher Stresemanns in der Hauptstadt des englischen Weltreiches im August 1924 persönlich miterleben.

3

SILBERSTREIFEN IN LONDON (1924)

Das Wort vom „Silberstreifen an dem sonst düsteren Horizont“, mit dem Stresemann im Frühjahr 1924 sehr vorsichtig seiner leisen Hoffnung Ausdruck gab, daß sich aus den Verhandlungen der Reparationssachverständigen eine günstige Wendung in der politischen Entwicklung ergeben werde, ist ihm von seinen Gegnern in Deutschland in der Folgezeit jedesmal höhnisch entgegengehalten worden, wenn ein Rückschlag in der Außenpolitik eintrat. Es wurde ihm eigentlich zu Unrecht zugeschrieben, denn es stammte von einem sehr nüchternen Beobachter der damaligen Entwicklung, dem Staatssekretär Bergmann, der die Reparationsverhandlungen im Auftrage der Reichsregierung führte. Es konnte daher wohl kaum einen Berufeneren geben, um ein derartiges Urteil auszusprechen.

Wir übersetzten den Silberstreifen mit „silver lining“ und waren nicht nur aus sprachlichen Gründen froh, daß dieser Ausdruck auch in der englischen Presse allgemein Eingang fand. Denn auch in England hatte man das Gefühl, daß nun das Dunkel der Nacht allmählich zu weichen begann. An den französischen Ausdruck, der damals gebraucht wurde, entsinne ich mich heute nicht mehr; das mag daran liegen, daß in der französischen Presse bei der damaligen Lage natürlich davon nicht gesprochen wurde. Frankreich blieb zunächst weiter zurückhaltend.

Auch die Londoner Konferenz kam keineswegs ohne mühevolle Vorarbeit zustande. Zwar wurde Poincaré durch den großzügigeren Herriot abgelöst, aber das Mißtrauen in Frankreich konnte auch dieser nicht von heute auf morgen überwinden. Das französische Parlament lag noch zum großen Teil auf der alten Linie Poincarés und wollte das „produktive“ Pfand nicht ohne weiteres aufgeben. Dazu kam, daß die alte Sorge um die Sicherheit als eine schwere Hypothek auf der neuen französischen Regierung lastete. Noch einmal, Gott sei Dank zum letzten Male, schien die Frage der Militärkontrolle ein Hindernis auf dem Wege von der reinen Machtpolitik zur Verständigungspolitik bilden zu sollen.

Herriot hatte sich im Juni mit MacDonald auf dem amtlichen Landsitz der englischen Premierminister in Chequers bei London getroffen, um die Frage der Durchführung des Sachverständigengutachtens über die Reparationsregelung mit ihm zu besprechen. Bei dieser Gelegenheit hatten beide in einem eindringlichen, fast beschwörenden Brief an den Reichskanzler Marx die deutsche Regierung aufgefordert, einer letzten Überprüfung der deutschen Abrüstung durch die alliierte Militärkontroll-kommission zuzustimmen. Das war in der damaligen Atmosphäre für die deutschen Politiker eine schwere Belastung; sie wurde aber trotz heftiger Widerstände im Reichstag übernommen, um der sich anbahnenden vernünftigeren Entwicklung nicht noch in letzter Minute Schwierigkeiten zu bereiten.

So kam denn im August tatsächlich die Londoner Konferenz zustande. Ein schwerwiegender Schönheitsfehler, der in recht unangenehmer Weise an die früheren Verhandlungsmethoden der Alliierten mit Deutschland erinnerte, war dabei allerdings die Tatsache, daß sich die Alliierten zunächst untereinander besprachen und Deutschland erst danach zu den Verhandlungen einluden.

Anfang August übersetzte der Sprachendienst die dem deutschen Botschafter in London von MacDonald übergebene Einladung, die insofern enttäuschte, als sie jede Erörterung der politischen Fragen auszuschließen schien. Sie beschränkte sich darauf, die deutsche Regierung zur Entsendung von Vertretern aufzufordern, „um mit der Konferenz die besten Methoden für die Inkraftsetzung des Dawes-Berichtes zu erörtern, den die alliierten Regierungen ihrerseits als Ganzes angenommen haben“. Aber es zeigte sich auch hier, wie ich dies in späteren Jahren immer wieder erlebt habe, daß die Verhältnisse stärker waren als die Absichten der Menschen. Denn tatsächlich kam es trotz dieser Beschränkung in London zu ausgiebigen politischen Erörterungen zwischen Frankreich und Deutschland, die das Wort vom Silberstreifen wohl rechtfertigten.

Am 4. August um 9 Uhr früh reiste die deutsche Delegation unter Führung von Marx, Stresemann und Luther, dem damaligen Finanzminister, vom Bahnhof Friedrichstraße in einem Sonderzug nach London ab. Es war die erste offizielle Abreise von vielen, die ich von Berlin aus angetreten habe. Ich wurde zunächst unter den Dolmetschern lediglich als „junger Mann“ mitgenommen; Chefdolmetscher war natürlich der Veteran der Konferenzen, Dr. Michaelis. Der Zwischenfall im Haag, dem ich mein amtliches Dasein verdankte, hatte ihm nicht den geringsten Abbruch getan. Er war nach wie vor der große Sachverständige auf sprachlichem Gebiet. Als zweiter Dolmetscher fungierte Dr. Fritz Norden, ein Jurist mit umfassender Bildung, der vor dem Kriege als Rechtsanwalt in Brüssel tätig gewesen war und sich dort nicht nur eine hervorragende Kenntnis der französischen Rechtssprache, sondern auch ein umfassendes völkerrechtliches Wissen erworben hatte. Wieder legte ich mir die Frage vor, was ich, der Anfänger, in diesem Kreis erfahrener alter Beamter eigentlich zu suchen hatte. Ich kam mir in jeder Hinsicht als kleines „Schlußlicht“ dieser gewichtigen Delegation vor. Aber ich war diesmal doch nicht so bedrückt wie auf meiner ersten Reise nach dem Haag. Denn ich fühlte mich als Nummer 3 im Schlepptau der beiden großen Kollegen einigermaßen sicher. Die Hauptarbeit und die schwierigsten Proben würden ja wohl doch von den beiden anderen geleistet werden müssen.

Außerdem wurde ich natürlich durch das Drum und Dran einer solchen Delegationsreise zu sehr in Anspruch genommen, als daß ich mir Sorgen wegen der unmittelbaren Zukunft hätte machen können. Der Bahnhof war von starken Polizeikräften geschützt, denn die Lage in Deutschland war damals innenpolitisch noch so gespannt und die Meinungen über das Dawes-Gutachten und die Londoner Konferenz waren so geteilt, daß man angesichts der ausgesprochenen Feindschaft, die die Rechtskreise Stresemann gegenüber an den Tag legten, mit Demonstrationen und Zwischenfällen, ja mit Attentaten wie im Falle Rathenau und Erzberger rechnete.

Der Sonderzug selbst hatte natürlich nichts gemein mit den prunkhaften „Millionärszügen“, in denen derartige Delegationen in der Zeit nach 1933 zu reisen pflegten. Er bestand aus gewöhnlichen Personenwagen und führte nur einen alten Salonwagen aus der Kaiserzeit für die Mitglieder des Kabinetts.

Daß die Absperrungen in Berlin nicht ganz zu Unrecht erfolgt waren, zeigte sich unterwegs. In Löhne in Westfalen hielt unser Zug gerade in dem Augenblick, als die ganze Delegation im Speisewagen beim Mittagessen saß. Die Menschen sammelten sich auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig in dichten Scharen, als sie Marx und Stresemann erkannten, und die Zurufe, die aus ihrer Mitte erschollen, waren wenig freundlich. Sie steigerten sich allmählich zu einem solchen Tumult, daß wir die Sonnenvorhänge herunterließen und froh waren, als der Zug ohne Zwischenfall abfuhr. Es war für mich eine sehr eindringliche Demonstration der Schwierigkeiten, mit denen die damalige politische Führung im Innern zu kämpfen hatte.

An diese Szene habe ich noch öfter gedacht, wenn in späteren Gesprächen zwischen den Staatsmännern davon die Rede war, daß man diese oder jene Konzession, obwohl man ihre Berechtigung anerkannte, der öffentlichen Meinung nicht zumuten könne. Im Gegensatz zu späteren Zeiten hatten die Minister, unter denen ich bis 1933 arbeitete, eine Art Zweifrontenstellung einzunehmen. Zu den Schwierigkeiten dem Ausland gegenüber kamen die Rücksichten auf das Inland, die nicht weniger große Komplikationen mit sich brachten als die außenpolitischen Probleme selbst. Ein erfolgreicher Außenminister mußte gleichzeitig ein guter Kenner und Beherrscher der innerpolitischen Strömungen sein.

Gegen Abend kamen wir nach Holland. Es war dieselbe Strecke, die ich schon vor einem Jahr unter so ganz anderen Umständen zurückgelegt hatte. Aber sie führte diesmal viel weiter, und zwar nicht nur geographisch. Um Mitternacht gingen wir in Hoek van Holland an Bord des holländischen Dampfers, der den regelmäßigen Nachtverkehr nach Harwich in England versieht. Mein gelehrter Kollege Norden erging sich in historischen Betrachtungen über „diesen ersten deutschen Kanzler, der sich über das Meer hinweg ins Ausland begibt.“

Zum ersten Male in meinem Leben betrat ich am anderen Morgen den Boden Englands. An den fahrplanmäßigen Zug nach London wurden für uns einige Wagen angehängt und gegen 9 Uhr morgens trafen wir in London auf der Liverpool Street Station ein. An der gegenüberliegenden Seite des Bahnsteigs hielten die Wagen, die uns ins Hotel brachten. So lernte ich gleich eine jener praktischen Einrichtungen der englischen Bahnhöfe kennen, die jedem vom Kontinent kommenden Reisenden sofort auffallen. Der Straßenverkehr geht bis unmittelbar an die Eisenbahnzüge. Auf unserem Wege zum Hotel kamen wir durch die verkehrsreichsten und um diese Morgenstunde besonders stark durch den Berufsverkehr belebten Straßen Londons.

Michaelis eilte natürlich sofort ins Ritz-Hotel, wo die deutschen Hauptdelegierten untergebracht waren. Norden und ich aber hatten zunächst nichts zu tun und schlenderten daher in den nahe gelegenen Green Park. Hier erlebten wir mitten in dem Häusermeer von London einen regelrechten Sommertag auf dem Lande. Die Bäume des Parkes waren so dicht, daß man die Stadt nur noch wie in der Ferne erkennen konnte. Der herrliche englische Rasen bildete einen wunderbaren, grünen Teppich, ganz in der Nähe weidete sogar eine Schafherde unter Aufsicht eines richtigen Schäfers. Nur die am Rande des Green Parks als muntere, rote Tupfen durch das Grün der Blätter dahineilenden Autobusse vom Piccadilly und das in London allgegenwärtige ferne Brausen des Riesenverkehrs erinnerten uns daran, daß wir uns trotz dieses ländlichen Idylls mitten in der größten Stadt Europas befanden.

So vergingen die ersten Tage in völliger Ruhe. Ich benutzte die Zeit, um mir von den damals noch offenen Oberdecks der Autobusse auf Kreuz- und Querfahrten durch London die Stadt gründlich anzusehen. Da traf ich eines Nachmittags auf einer dieser Besichtigungstouren ein anderes Delegationsmitglied.

„Gehen Sie nur um Gottes willen schnell ins Ritz-Hotel“, rief er mir etwas aufgeregt zu, „Sie werden dort wie eine Stecknadel gesucht.“ Mit einem etwas schlechten Gewissen wegen meiner allzu langen Abwesenheit von der Delegation begab ich mich auf dem schnellsten Wege ins Hotel.

Hier wurde ich sofort zu dem Leiter der politischen Abteilung des Auswärtigen Amtes, dem späteren Staatssekretär von Schubert, geführt, der bei uns Jüngeren wegen seiner Grobheit einigermaßen gefürchtet war.

„Wie ist das mit Ihrem Französisch?“, fragte er mich in seinem üblichen barschen Ton ziemlich unvermittelt, als ich zu ihm ins Zimmer trat. Da ich über mich selbst kein Werturteil abgeben wollte, erklärte ich nur, daß ich auch für Französisch zuständig sei.

„Dann müssen Sie gleich heute abend zur Konferenz mitkommen“, erklärte er mir darauf um einige Grade freundlicher, „es hat einen unangenehmen Zwischenfall mit Michaelis gegeben, wir werden ihn deshalb ablösen müssen, und Sie sollen an seine Stelle treten!“ Damit war die Unterredung beendet, und ohne daß ich wußte, wie mir geschah, stand ich schon wieder draußen auf dem Korridor. Sehr nachdenklich trat ich den Rückweg in mein Hotel an.

Dort erfuhr ich von Norden und anderen, was es mit dem Zwischenfall auf sich hatte. Das zeigte mir gleichzeitig, was man als Dolmetscher bei solchen Konferenzen über heikle politische Themen für Unheil anrichten kann.

Ich habe schon angedeutet, wie sehr die Franzosen darauf bedacht waren, das Thema der Konferenz auf die Reparationsfrage zu beschränken. Sie wollten unter allen Umständen eine Erörterung der politischen Probleme vermeiden. Auf deutscher Seite herrschte natürlicherweise genau die entgegengesetzte Tendenz. Es handelte sich also für Marx und Stresemann darum, mit allergrößter Vorsicht dieses politische Thema, d. h. im wesentlichen die Ruhrfrage, in der Eröffnungsansprache wie in einer Ouvertüre zunächst mit einigen Takten lediglich aufklingen zu lassen, um es späterhin, in den folgenden Phasen der Verhandlung, als Thema weiterzuentwickeln und schließlich zur eingehenden Beratung zu bringen.

Nach diesem Rezept war nun auch Marx bei seinen Eröffnungsworten verfahren. Er hatte übrigens gleich am ersten Tage durch sein ruhiges, zurückhaltendes Wesen und seine gemäßigte Sprache einen ausgezeichneten Eindruck auf die übrigen Konferenzteilnehmer gemacht. Leise und vorsichtig hatte er in einem Satz bemerkt, es müsse bei der Erörterung der Einzelpunkte des Reparationsproblems im Rahmen des Dawes-Berichtes natürlich auch von der Ruhr gesprochen werden. Michaelis hatte zwar alles genau und richtig übersetzt, aber er hatte sich bei dem Passus über das Ruhrgebiet etwas im Ton vergriffen und, wohl unter dem Einfluß des jeden Deutschen in dieser Frage beherrschenden Gefühls, mit etwas zu viel Nachdruck auf französisch gesagt: „Und von der Ruhr … muß selbstverständlich ebenfalls gesprochen werden“. Ich war zwar bei dem Vorfall nicht zugegen, aber wenn er mit Herriot etwa so gesprochen haben sollte wie mit mir vor einem Jahre in den Twee Steden und im Friedenspalast im Haag, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, warum der französische Ministerpräsident bei diesen Worten meines Kollegen in äußerste Aufregung geriet, die Übersetzung unterbrach und sogar drohte, sofort abzureisen, wenn noch ein einziges Wort von der Ruhr gesprochen würde.

Daß darüber allseitige Bestürzung herrschte, war nicht verwunderlich. Besonders die Engländer, denen auch aus innerpolitischen Gründen an einem Gelingen der Konferenz und an einem außenpolitischen Erfolg der Labourregierung lag, waren äußerst beunruhigt. Sie verlangten die Ablösung des deutschen Dolmetschers.

Ich bin übrigens überzeugt, daß man allerseits froh war, einen Sündenbock in dem unglücklichen Dolmetscher gefunden zu haben, und daß man durch seine Beseitigung gewissermaßen auch den politischen Stein des Anstoßes symbolisch aus dem Wege räumen konnte. Ich habe in späteren Jahren, besonders im Völkerbund, aber auch bei anderen Gelegenheiten diese nützliche Rolle des Dolmetschers als Blitzableiter und Abladeplatz für schlechte Laune noch reichlich kennengelernt.