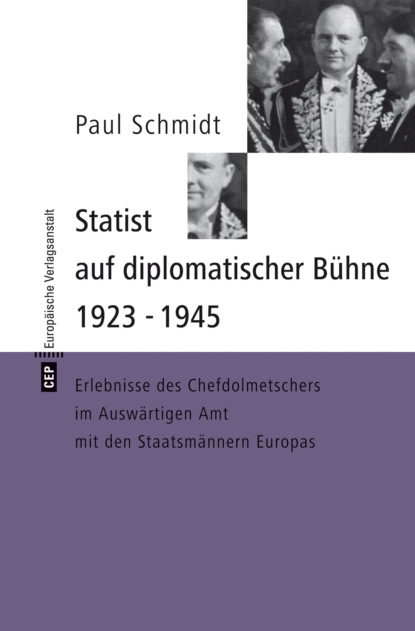

Statist auf diplomatischer Bühne 1923-1945

- -

- 100%

- +

Ich merkte sofort an der Unruhe bei Ghamberlain, daß etwas nicht in Ordnung war und sah, noch während ich sprach, wie er Luther einen Zettel herüberschickte, auf dem er sich, wie ich nach Schluß der Sitzung erfuhr über meine Übersetzung beschwert hatte. Als ich fertig war, griff er dann auch sofort ein und ergänzte meine Ausführungen mit den Worten: „Monsieur Stresemann a encore dit…“, und ergänzte auf französisch, was seiner Ansicht nach Stresemann außerdem noch gesagt hatte. Später erlebte ich, wie Chamberlain auch bei anderen Dolmetschern im Völkerbundsrat, oft mit den gleichen Worten, deren Übersetzungen korrigierte. Er war bei ihnen deshalb nicht gerade beliebt, weil seine Verbesserungen oft keine Verbesserungen waren und man sich des Eindruckes nicht erwehren konnte, daß er hauptsächlich demonstrieren wollte, wie scharf er aufpaßte, und wie gut er fremde Sprachen beherrschte. Besonders die französischen Dolmetscher in Genf hatten es bei ihm nicht leicht.

In meinem Falle aber hatte er mit seiner Korrektur durchaus recht gehabt, und ich war ihm innerlich dankbar, daß er die Sache so ruhig und kavaliersmäßig erledigt hatte. Nach der Sitzung bekam ich dann einige „schräge“ Bemerkungen von Gaus wegen meiner ungenügenden Übersetzung zu hören. Aber Luther und Stresemann sagten kein Wort. Es wurde nur beschlossen, daß ich in Zukunft auch zu den internen Besprechungen herangezogen werden sollte. Durchgeführt wurde aber dieser Beschluß trotzdem nicht. Ich war eben zu jung und unbedarft und hätte wohl auch insofern durch meine Anwesenheit gestört, als sich, wie ich hörte, in diesen internen Besprechungen manchmal Meinungsverschiedenheiten zwischen Luther und Stresemann über die zu befolgende Taktik ergaben, die die beiden Hauptdelegierten lieber unter sich regelten. Auch meine Anregung, mir einen akustisch günstigeren Platz, wie in London, am Konferenztisch selbst neben den Delegierten zu geben, blieb unberücksichtigt, weil dann Gaus oder Kempner ihre Plätze hätten aufgeben müssen, und dazu waren sie natürlich aus Prestigegründen nicht bereit. So blieb es denn während der Hauptsitzungen im Rathaussaal bei den alten Schwierigkeiten, aber ich hatte mich allmählich doch so an die unangenehmen Verhältnisse gewöhnt, daß ich bis zum Ende der Konferenz ohne allzu große Pannen und ohne weitere Ausstellungen von seiten Chamberlains durchkam. Sehr wohl fühlte ich mich natürlich in meiner Lage nicht. Die englische Delegation hatte das Richtige getroffen, als sie verständnisvoll meine Lage mit der eines Mannes verglich, der auf sehr dünnem Eis Schlittschuh läuft. „Skating on thin ice“, sollte auch in der Folge in Genf noch des öfteren eine meiner Sportleistungen sein.

Ein Trost lag für mich darin, daß Professor Hesnard, der vertraute Mitarbeiter Briands, der in Locarno dessen Ausführungen oft ins Deutsche übersetzte und auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes an genau so einem kleinen Tischchen hockte wie ich, ähnliche Schwierigkeiten hatte, und, obwohl er als engster politischer Mitarbeiter des französischen Außenministers sachlich ganz anders im Bilde war als ich, manchmal auch erheblich „schwamm“. Aber Chamberlain ließ ihn in Ruhe, denn er verstand zwar Deutsch, konnte sich jedoch keineswegs mit der gleichen Leichtigkeit in dieser Sprache ausdrücken wie auf französisch und schon aus diesem Grunde nicht korrigierend eingreifen.

In jener Nachmittagssitzung ging inzwischen die Diskussion über die Ostfragen weiter, ohne daß es zu irgendwelchen Zusammenstößen kam. Eine Einigung wurde allerdings auch nicht erzielt, und schließlich endete alles mit einer Überweisung an die unglücklichen Juristen.

In den nächsten Tagen stand die Frage des Eintritts Deutschlands in den Völkerbund und die Kriegsschuldfrage im Vordergrund der Erörterungen und führte zu heftigen Rededuellen zwischen Stresemann und Briand, in die Chamberlain immer wieder vermittelnd eingriff.

In der Frage des von den Alliierten gewünschten Eintritts Deutschlands in den Völkerbund hatte man sich deutscherseits von vornherein dagegen gewandt, daß das Reich trotz seiner Abrüstung die gleichen Verpflichtungen auf wirtschaftlichem und militärischem Gebiet wie die anderen hoch gerüsteten Mitglieder übernehmen sollte, wenn der Völkerbund im Falle eines Angriffs auf eines der Mitglieder Sanktionen beschlösse. Deutschland hatte verlangt, daß es angesichts der ihm durch den Versailler Vertrag auferlegten militärischen Schwäche von diesen Verpflichtungen ausgenommen und ihm eine Sonderstellung, ähnlich der der neutralen Schweiz, eingeräumt würde. Dies hätte natürlich auch jedes Durchmarschrecht der Völkerbundstaaten durch Deutschland zum Zwecke der Hilfeleistung an ein angegriffenes Mitglied ausgeschlossen. Der praktische Fall, der damals in Erinnerung an den russisch-polnischen Krieg allen bei diesen Erörterungen vorschwebte, war ein neuer polnisch-russischer Konflikt. Angesichts des ohnehin schon bestehenden Argwohnes Rußlands gegen eine Westorientierung Deutschlands wollte das Reich hier keineswegs Verpflichtungen übernehmen, die es in einen Konflikt mit der Sowjetunion hätten bringen können.

Aus dieser Sachlage heraus entwickelte sich schon in den nächsten Tagen ein außerordentlich lebhafter Meinungsstreit zwischen Briand und Stresemann. „Deutschland beansprucht, als Großmacht in den Völkerbund aufgenommen zu werden, und kann daher unmöglich alle Rechte für sich in Anspruch nehmen, ohne auch gleichzeitig sämtliche Pflichten zu übernehmen“, hatte Briand mit Nachdruck erklärt. Um die deutschen Befürchtungen zu beschwichtigen, hatte er damals interessanterweise das Reich auf den Gebrauch des Veto-Rechtes hingewiesen, durch welches es jederzeit einen einstimmigen Beschluß des Völkerbundsrates in Sanktionsangelegenheiten gegen einen Angreiferstaat verhindern könnte. Er hatte also mit anderen Worten Deutschland geraten, im Völkerbund das gleiche zu tun, was Sowjetrußland heutzutage über zwanzigmal im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der dem damaligen Völkerbundsrat entspricht, getan hat: durch den Gebrauch des Vetos unbequeme Beschlüsse einfach zu verhindern.

Aber Stresemann verhielt sich in Locarno dieser Anregung gegenüber anders als Molotow und Wyschinski in jüngster Zeit in den Vereinten Nationen. „Ein solches Verfahren lehne ich ab“, rief Stresemann temperamentvoll in den Saal. „Wenn wir im Falle eines russischen Angriffs die Sowjetunion als Angreifer bezeichnen, so stehen wir mit dem ganzen Schwergewicht unseres moralischen Ansehens auf Seiten des Völkerbundes, trotzdem diese Haltung für Deutschland schwerste politische Folgen haben kann.“ Wenn Briand von einer gewollten Nicht-gleichberechtigung Deutschlands gesprochen habe, so weise er das mit aller Entschiedenheit zurück. Die Ungleichheit zwischen dem Militarismus der Alliierten und der Machtlosigkeit des Reiches sei von Deutschland sicherlich nicht gewollt. Er müsse in aller Offenheit den Alliierten sagen, daß sie das Prinzip der Abrüstung gegen Deutschland übertrieben hätten. „Welch ein Widerspruch, wenn man auf der einen Seite die deutsche Reichswehr zu einer reinen Grenzpolizei machen will, andererseits aber die militärische Mitwirkung dieser Grenzpolizei an einem Kriege verlangt.“

Nach den Darlegungen Stresemanns, die fast dreiviertel Stunden in Anspruch nahmen und von mir in längeren Abschnitten übersetzt wurden, trat eine Stille ein wie nach einem heftigen Sturm. Der Reichsaußenminister hatte aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Er war in eine ziemliche Erregung geraten, und seine Lautstärke hatte sich zu meiner Freude so erhöht, daß ich mühelos folgen konnte, da auch sonst im ganzen Raum atemlose Stille herrschte, niemand umherlief oder mit Papieren raschelte, und alle, auch diejenigen, die nicht Deutsch verstanden, wie gebannt zu Stresemann hinsahen. So kam ich denn sehr gut mit meiner Arbeit voran. Ich habe überhaupt die Erfahrung gemacht, daß sich „Krach“ meistens leichter übersetzen läßt als vage Schalmeienklänge.

Von vielen Seiten hörte ich nach der Sitzung, daß Stresemanns Ausführungen die Grenze des politisch Möglichen gestreift hätten, daß sie aber doch in einer Form vorgebracht worden seien, die selbst bei Briand große Hochachtung für den Menschen Stresemann hervorgerufen hätte.

Während sich die Arbeit allmählich auf kleinere Gruppen und in die Hotelzimmer der Delegierten verschob, wurde die Kriegsschuldfrage noch auf einer Vollsitzung der Konferenz erörtert. Auch hierbei nahm Stresemann kein Blatt vor den Mund. Er hielt u. a. den Alliierten vor, daß sie selbst im Jahre 1919 den Eintritt des Reiches in den Völkerbund abgelehnt hätten, und betonte dann nachdrücklich, daß Deutschland zwar seine internationalen Verpflichtungen anerkenne, aber nicht in dem Sinne, daß es dabei eine moralische Schuld auf sich nehme. Ausdrücklich betonte Stresemann, daß die Reichsregierung ihre in der Kriegsschuldnotifizierung gemachten Erklärungen aufrechterhalte.

Wieder hatte ich den Eindruck, daß Stresemann bis an die Grenze des Möglichen gegangen war, und erwartete nach dem, was ich über dieses heikle Thema wußte, eine heftige Reaktion bei Briand und auch bei Chamberlain.

Mir war übrigens im Verlaufe der Konferenz wiederholt aufgefallen, daß Chamberlain sich Stresemann gegenüber außerordentlich kühl verhielt. Das mag an den persönlichen Gegensätzen der beiden Charaktere gelegen haben, denn man konnte sich tatsächlich keinen größeren Kontrast vorstellen als den starrnackigen Stresemann mit seinen lebhaften Augen und den hageren Engländer mit seinem unbeweglichen, monokelbewehrten Gesicht. Wenn Chamberlain überhaupt in Erregung geriet, was bei seinem „Fischblut“ selten genug vorkam, fuhr er lediglich mit den Händen wie eine Windmühle in der Luft herum. Aus manchen Äußerungen, die er im Laufe der Debatten und der Einzelgespräche tat, gewann ich den Eindruck, daß er nur sehr bedingt ein Freund Deutschlands war. Sein Herz gehörte Frankreich. Das sagte er auch ganz offen. Seine Delegation und andere Engländer behaupteten, er sei manchmal französischer als die Franzosen selbst.

Aber hier in der Kriegsschuldfrage schwiegen sowohl Briand als auch Chamberlain. Plötzlich aber meldete sich der belgische Außenminister, der Sozialist Vandervelde, zum Wort. Er war außerordentlich schwerhörig und trug auf der Brust als Hörhilfe ein kleines Mikrophon, dessen Rückkopplung manchmal bei den unpassendsten Gelegenheiten leise zu pfeifen begann, so daß sich die Umsitzenden erstaunt zu ihm umdrehten. Ich hatte mit Vandervelde insofern meine besondere Mühe, als er immer behauptete, ich spräche nicht laut genug. Oft bat er mich, beim Übersetzen unmittelbar neben seinen Platz zu treten, damit er besser verstehen könne, aber das genügte meistens auch noch nicht. Zum Zeichen, daß ich lauter sprechen sollte, hielt er sich die Hand ans Ohr und veranlaßte mich dadurch manchmal zum Vergnügen der übrigen Delegation, mit einer Stentorstimme auf ihn einzuschreien und ihm die delikatesten diplomatischen Formulierungen mit der Stärke eines Großlautsprechers in sein mikrophonbewehrtes Ohr zu brüllen. Erst dann lächelte er befriedigt hinter seinem dicken Kneifer und hatte den akustischen Anschluß an die Vorgänge auf der Konferenz wiedergewonnen.

Auch diesmal hatte ich mich neben ihn stellen müssen. Daß ich lauter sprach als sonst, fiel nicht weiter auf, denn Stresemann hatte es auch getan. „Herr Stresemann hat soeben die Frage aufgeworfen, wer den Krieg heraufbeschworen habe“, waren die ominösen Worte, mit denen der belgische Außenminister seine Ausführungen begann. „Aber das steht ja ganz deutlich im Versailler Vertrag“, fuhr er fort und erhöhte damit die über dem Raum lagernde Spannung außerordentlich. Jeder der Anwesenden fühlte, daß es zu einer Explosion kommen mußte, wenn Vandervelde so fortfuhr. Chamberlain trommelte nervös auf die Tischplatte. Er sah wohl bereits die Konferenz an der Kriegsschuldfrage scheitern. Als Vandervelde zu dem nächsten Satz ansetzte und dabei wieder mit dem Versailler Vertrag anfing, unterbrach ihn Chamberlain und sagte, daß Stresemann diese Frage keineswegs aufgeworfen habe. Jetzt mischte sich auch Briand ein, sichtlich in dem Bemühen, die Situation zu retten, und erklärte, soweit er verstanden habe, sei lediglich von dem Memorandum die Rede gewesen, das Deutschland zur Frage seines Eintritts in den Völkerbund nach Genf gerichtet habe. In diesem Dokument sei allerdings auch von der Kriegsschuld die Rede gewesen.

Stresemann nahm den Ball geschickt auf: er habe nur auf die Stelle in dem deutschen Völkerbundsmemorandum angespielt, in der wörtlich ausgeführt werde, daß Deutschland eine moralische Schuld nicht übernehme. Vandervelde, der die ganze Sache keineswegs mit der Absicht, Schwierigkeiten zu machen, aufgebracht hatte, sondern dessen Intervention mehr aus einer bei schwerhörigen Leuten gelegentlich in Erscheinung tretenden Unbeholfenheit heraus entstanden war, erklärte darauf, daß er zu dem Thema nichts mehr zu sagen habe! Das erleichterte Aufatmen der ganzen Konferenz war fast akustisch wahrnehmbar. Die Kriegsschuldfrage wurde danach nicht wieder angeschnitten. Durch ihr Schweigen hatten England und Frankreich meinem Gefühl nach die deutsche These anerkannt.

Auch über die Frage der Beteiligung an Völkerbundssanktionen, wenn Deutschland Mitglied der Genfer Institution geworden sei, wurde einige Tage später, nach gründlicher Vorarbeit der Juristen, auf einer Motorbootfahrt auf dem Lago Maggiore ein Kompromiß abgeschlossen. Diese Fahrt auf dem herrlich blauen See in der zauberhaften Landschaft der Südschweiz war alles andere als ein Vergnügungsausflug. Fast von Anfang an saßen die Außenminister in der Kabine und sprachen über sehr ernsthafte Dinge. Dabei kam auch nach langem Hin und Her ein Kompromiß über die Sanktionsbeteiligung zustande. Die Alliierten würden in einer offiziellen Note an Deutschland eine Auslegung des die Sanktionen betreffenden Artikels XVI der Völkerbundssatzung geben, in der sie ausdrücklich zusichern wollten, daß auf die militärische und geographische Lage Rücksicht genommen werden würde.

Damit waren in der Kriegsschuld- und in der Sanktionsfrage zwei große Schwierigkeiten, die dem Vertragsabschluß entgegenstanden, an Bord der „Orangenblüte“ aus dem Wege geräumt worden. Diese Fahrt war zum Teil unternommen worden, um den Außenministern Gelegenheit zu geben, einmal völlig ungestört durch die Presse, die im Rathaus und in den einzelnen Hotels ihre Schritte und ihre Mienen stets argwöhnisch überwachte, ungestört auch von allzu vielen technischen Mitarbeitern im freien Gespräch von Mann zu Mann die Grundprobleme zu erörtern.

Stresemann brachte auf dieser Fahrt unumwunden seine Ansicht zum Ausdruck, daß nach Abschluß des Locarno-Vertrages die Besetzung des Rheinlandes durch alliierte Truppen völlig überflüssig sei; der Schutz, den diese Besetzung darstellen sollte, sei ja durch den Vertrag und die Verpflichtungen, die Deutschland mit ihm übernehmen würde, sichergestellt. Er meldete hiermit erstmalig eine Forderung an, die erst viel später auf der Haager Konferenz im Sommer 1929 erfüllt wurde und die Räumung der besetzten Gebiete fünf Jahre vor dem im Versailler Vertrag vorgesehenen Datum zur Folge hatte. Noch eine ganze Reihe anderer deutscher Forderungen und Wünsche wurde auf dieser Fahrt erörtert. Dabei handelte es sich um die Räumung der Kölner Zone, Erleichterungen im Besatzungsregime und die Rückwirkung all dieser Abmachungen auf die Verhältnisse im Saargebiet, „wo die Abstimmung natürlich auch vorverlegt werden muß“, wie Stresemann erklärte. Auch die Wiederzulassung Deutschlands zur Zivilluftfahrt wurde hier zum ersten Male in vorsichtiger Form zur Sprache gebracht.

Briand reagierte nicht, wie man es hätte erwarten können, mit Heftigkeit auf diese für die damaligen Verhältnisse recht weitgehenden Wünsche. Er verhielt sich ausweichend. „Das ist eine recht kühne Wunschliste“, charakterisierte er seinen ersten Eindruck. Zur Regelung all dieser Fragen sei eine neue Konferenz notwendig, die sicherlich sehr viel länger dauern werde als Locarno. Damit sollte er recht behalten. Denn tatsächlich waren von jener Zeit ab diese Probleme ein ständiges Gesprächsthema bei den Zusammenkünften zwischen Briand und Stresemann. Erst viele Jahre später sollten sie ihre Lösung finden.

An jenem Tage wurde jedoch auf dem Lago Maggiore die Diskussion darüber in einer freundlichen und hoffnungsvollen Atmosphäre eröffnet. Briand und Chamberlain zeigten sich auch im allgemeinen nicht unzugänglich. Besonders Briand gab zu verstehen, daß er in diesen „Rückwirkungen“ des Locarno-Abkommens nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten zeigen werde, daß er wirklich für den Frieden zwischen Frankreich und Deutschland eintrete. Er drückte sich dabei ähnlich aus wie Herriot in London. Nur sprach er abgeklärter als dieser und dramatisierte die Widerstände, die er in Frankreich voraussah, nicht, sondern behandelte sie, wie es seiner Art entsprach, mit Sarkasmus und Spott.

So gingen denn alle Teilnehmer dieser Fahrt auf der „Orangenblüte“, an der als einzige nicht offizielle Persönlichkeit Frau Chamberlain teilgenommen hatte, in einer sehr zuversichtlichen Stimmung wieder in Locarno an Land. Das Eis war bei dieser Gelegenheit endgültig gebrochen. Es fanden nun keine großen Rededuelle im Rathaussaal mehr statt. Was noch zu erledigen war, wurde zwischen den Hauptdelegierten in Besprechungen zu dritt oder zu viert in ihren Hotels geregelt. Auch für mich war die Arbeit dadurch leichter geworden. Ich hatte keine Hörschwierigkeiten mehr, denn ich saß bei diesen Gesprächen mitten zwischen den Außenministern am Teetisch oder an der Mittagstafel. Die Hauptlast der eigentlichen Formulierungsarbeit lag nach wie vor bei den drei Juristen, zu denen sich der Belgier Rolin als Vierter hinzugesellt hatte.

In der Zwischenzeit hatten die beiden Vertreter der Tschechoslowakei und Polens, Dr. Benesch und Graf Skrzynski, eine etwas unglückliche Rolle gespielt. Sie saßen gleichsam antichambrierend in ihren Hotels herum, denn sie wurden weder zu den Besprechungen der Großen noch zu den Sitzungen der Konferenz hinzugezogen. Erst in den letzten Tagen nahmen sie als Beobachter an einigen Vollsitzungen, und zwar auf Anregung von Chamberlain, teil. Die ganze Zeit über hatten sie allerdings mit ihrem Bundesgenossen Frankreich Fühlung gehalten, um wenigstens auf diese Weise ihre Interessen indirekt wahrnehmen zu können.

Auch Mussolini war unter dem Schutz seiner Leibgarde für kurze Zeit von Italien herübergekommen. Er hatte vorher versucht, für die Brenner-Grenze eine ähnliche Garantie zu bekommen, wie sie Frankreich für seine Ostgrenze erhalten sollte, denn er fürchtete, daß durch das Locarno-Abkommen Grenzen erster und zweiter Klasse in Europa entstünden. Er war aber mit dieser Forderung nicht durchgedrungen.

Dem italienischen Botschafter in Berlin, der Stresemann einmal auf diese Frage ansprach, hatte der Außenminister erwidert, daß dieser Wunsch seitens Italiens eigentlich einer Billigung des Anschlusses von Österreich an Deutschland gleichkäme: erst dann sei ja der Brenner eine deutsch-italienische Grenze, für die Deutschland eine Garantie geben könne.

Auf der Konferenz selbst betätigte sich Mussolini nicht. Er war mehr eine journalistische Sensation und verschwand ebenso schnell wieder, wie er gekommen war. Ich war bei der kurzen Besprechung, die er mit Reichskanzler Luther hatte, nicht zugegen. Um so ausgiebiger habe ich ihn dann nach 1935 in den Besprechungen mit Hitler und Göring, an denen ich fast ausnahmslos teilnahm, kennengelernt.

Aus den Einzelbesprechungen der Staatsmänner in Locarno und aus der Arbeit der Juristen entstand dann allmählich das Vertragswerk, das am 16. Oktober 1925 in demselben kleinen Rathaussaal paraphiert wurde, in dem auch die Eröffnungssitzung und die Vollsitzungen der Konferenz stattgefunden hatten.

Es handelte sich dabei um acht Dokumente, und zwar um einen Garantievertrag zwischen Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien und Italien, in dem sich Deutschland und Belgien sowieDeutschland und Frankreich gegenseitig verpflichteten, niemals gegeneinander Krieg zu führen und alle Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln zu schlichten. Dieser Vertrag enthielt außerdem ein von England und Italien garantiertes, gegenseitiges Versprechen, den Gebietsstand und die Grenzen zwischen Deutschland und seinen beiden westlichen Nachbarn zu respektieren. Deutschland übernahm weiterhin die Verpflichtung, das im Versailler Vertrag festgelegte Gebiet als entmilitarisierte Zone zu achten. Wann die Beistandspflicht Englands oder Italiens zugunsten Deutschlands oder Frankreichs und Belgiens auf Grund des Vertrages wirksam würde, sollte der Völkerbundsrat entscheiden. Die einzige Ausnahme, in der eine sofortige Aktion erfolgen konnte, war der Fall einer Invasion in das Gebiet eines der garantierten Länder oder eine Verletzung der Bestimmungen über die entmilitarisierte Zone durch Deutschland.

Dies war übrigens die Bestimmung, die Frankreich eine Sofortaktion ermöglicht hätte, als Hitler am 7.März 1936 unter Bruch des Locarno-Abkommens in die entmilitarisierte Zone einmarschierte.

Zu diesem eigentlichen Locarno-Abkommen gehörten als Nebenverträge die gleichzeitig abgeschlossenen Schiedsabkommen zwischen Deutschland und Belgien und Deutschland und Frankreich, die die Verfahrensregeln bei der friedlichen Beilegung aller Streitigkeiten, wie sie im Hauptabkommen festgelegt worden war, im einzelnen bestimmten. Dazu kamen noch Schiedsverträge zwischen Deutschland und Polen und Deutschland und der Tschechoslowakei mit ähnlichen Bestimmungen über die friedliche Regelung aller Meinungsverschiedenheiten, die zwischen diesen Ländern entstehen könnten. In diesem Falle war also keinerlei Garantie des Gebietsstandes oder der Grenzen ausgesprochen worden. Dagegen hatte sich Deutschland mit Erfolg gewehrt. Grenzveränderungen waren also nicht ausgeschlossen. Sie mußten aber ohne Gewaltanwendung durchgeführt werden, wie dies, zum mindesten der Form nach, der Tschechoslowakei gegenüber später durch das Münchener Abkommen zwischen England, Frankreich und Deutschland im Jahre 1938 geschah.

Schließlich wurden noch zwei Verträge zwischen Frankreich und Polen und Frankreich und der Tschechoslowakei paraphiert, in denen sich diese Länder gegenseitig eine Garantie für die Einhaltung der Verpflichtungen gaben, die Deutschland ihnen gegenüber übernommen hatte. Es handelte sich mit anderen Worten darum, daß Frankreich als Garant für die deutsch-polnischen und deutsch-tschechoslowakischen Verträge eintrat. Darin lag eine Einschränkung der Bündnisverträge Frankreichs mit diesen beiden Ländern insofern, als die Beistandspflicht Frankreichs nicht mehr, wie früher, allgemein gehalten war und für jede Art von kriegerischer Verwicklung galt, sondern jetzt nur noch für den Fall eines nicht provozierten Angriffs auf Polen oder die Tschechoslowakei in Anspruch genommen werden konnte. Dieser Bündnisfall ergab sich 1939 für Frankreich, als Hitler nach Polen einmarschierte.

Alle diese Verträge nebst einem Schlußprotokoll lagen nun zur Paraphierung auf dem großen Tisch vor uns. Das Schlußprotokoll wurde als einziges Schriftstück verlesen. In ihm waren u. a. die Wünsche berücksichtigt, die Deutschland in bezug auf seine Mitgliedschaft im Völkerbund geäußert hatte, wie sie im Artikel X des Locarno-Abkommens als Bedingung für dessen Inkrafttreten festgelegt war. Außerdem fand hier auch die allgemeine Abrüstung Erwähnung, die schließlich auf der großen Abrüstungskonferenz scheitern sollte, an der ich in den 30er Jahren teilnahm und bei der ich im Jahre 1933 den dramatischen Austritt Deutschlands aus der Konferenz und aus dem Völkerbund miterlebte.

Über die „Rückwirkungen“ aus dem Locarno-Abkommen, die Stresemann auf der Konferenz so energisch gefordert hatte, war im Protokoll selbst nichts vorgesehen. Sie fanden in vorsichtiger Form in Briands Schlußrede ihren Platz und wurden tatsächlich in späteren Jahren Wirklichkeit. Die letzte dieser Rückwirkungen war die Befreiung des gesamten Rheinlandes im Jahre 1930.

Die Paraphierung dieser zahlreichen Dokumente durch die Hauptdelegierten der an der Konferenz beteiligten Länder nahm bei den engen räumlichen Verhältnissen sehr lange Zeit in Anspruch. Wieder ging es dabei, wie in London, wenig feierlich zu. Manchmal wurde man direkt an ein etwas überfülltes Schreibzimmer eines großen Hotels erinnert.

Danach begann erst die eigentliche Schlußsitzung, die wohl das Eindrucksvollste war, was ich jemals in meiner langen Laufbahn erlebt habe. Seit mittags war der ganze Ort auf den Beinen, denn bereits am Tage vorher war die endgültige Einigung bekanntgeworden, und die kleine Stadt hatte zur Feier dieses Ereignisses ihren schönsten Festschmuck angelegt. Die Fahnen der beteiligten Länder prangten an vielen Häusern. Girlanden zogen sich durch die Straßen, an Transparenten war allenthalben das Wort „Pace“ zu lesen. Gegen Abend schon war die Stadt auf eine primitive, aber gerade deshalb um so überzeugender wirkende Weise illuminiert worden. Auf den Hotels erschien, aus elektrischen Glühbirnen gebildet, an vielen Stellen auch wieder das Wort „Pace“, das wie ein großes Losungswort in diesen Schlußtagen über der Konferenz und über Europa zu stehen schien. Mit südlichem Temperament gaben die einfachen Leute ihre Freude über das Friedenswerk zu erkennen. Selbst in den kleinsten Häusern waren zur Feier des Tages an den Fenstern ein paar Kerzen angezündet, die die Gefühle der Bewohner in rührender Weise zum Ausdruck brachten.