- -

- 100%

- +

Als Sechsjähriger bekam ich von all diesen Problemen nichts mit. Es gab Lebensmittelkarten und ein paar französische Kriegsgefangene, die bei Rodisforter Bauern beschäftigt waren. Wir kannten als Kinder ihre Vornamen und fanden sie im Allgemeinen alle recht nett. Sie unterhielten sich mit uns und machten auf uns keinen bedrückten Eindruck, sondern schienen lustig zu sein und waren auch gut ernährt.

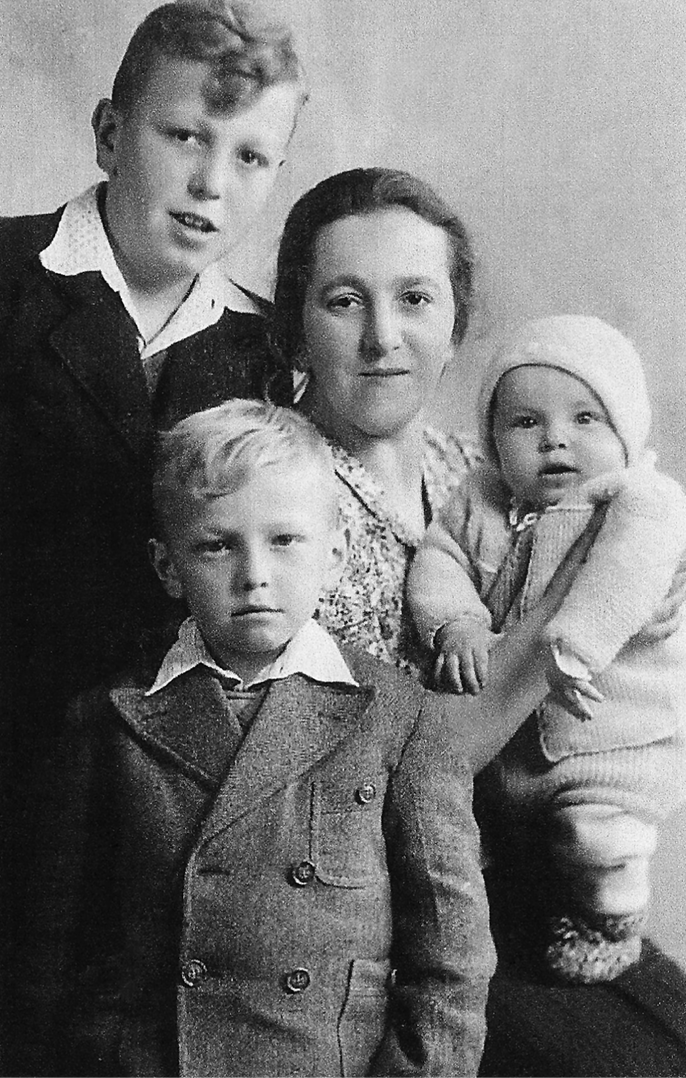

Am 20. Mai 1940 wurde unser Vater zum Militär einberufen und kam zunächst nach Deggendorf in Niederbayern. Mit meiner Einschulung am 1. September 1940 in Rodisfort begann ein neuer Lebensabschnitt. Drei Wochen nach dem Schulbeginn kam meine Schwester Gerti zur Welt. Die Mutter war jetzt Hausfrau und erhielt vom Staat 101 Reichsmark im Monat als Unterstützung.

Bald hatte Vater seinen ersten Urlaub und wir waren froh, ihn wiederzusehen. Wir besaßen ein großes, leistungsstarkes Radio vom Typ Lumophon, welches wir in Schlackenwerth für 238 Reichsmark gekauft hatten. Vater besorgte sich in seinem ersten Urlaub eine sehr lange, gut sichtbare Kupferlitze als Antenne, die in der Sonne golden glänzte und sich ca. achtzig Meter in Richtung des steil aufsteigenden Stengelbergs ausdehnte. Damit hatten wir einen sehr guten Empfang und Vater hörte die verbotenen Sender Radio Moskau, Radio London und Radio Beromünster, womit er umfassend über das Kriegsgeschehen informiert war. Das Abhören von „Feindsendern“ war damals streng verboten und konnte mit dem Tode bestraft werden. Ich musste im Hof aufpassen, ob die Briefträgerin oder sonst jemand kam. Bevor Fremde unsere Wohnung betraten, hatten wir das Radio auf einen genehmigten Reichssender umgestellt.

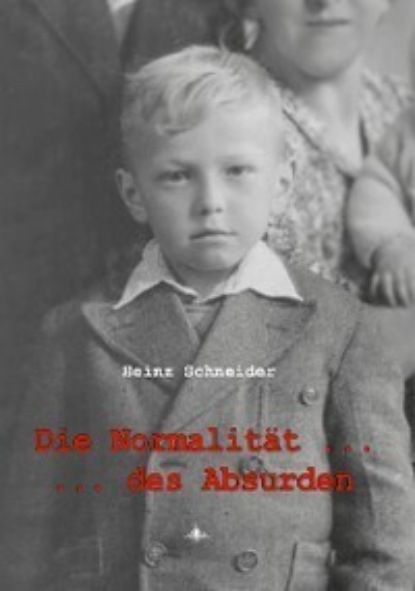

Schwester Gerti, Mutter Anna, Heinz und Bruder Rudi (von rechts), Frühjahr 1941

Ich besaß vier Bücher, die mir von Verwandten geschenkt worden waren: „Mein Weg nach Scapa Flow“, ein blaues Buch im Lexikonformat über Kapitänleutnant Günther Prien, dem Kommandanten des legendären U-Bootes U 47, das am 8. Oktober 1939 seinen Heimathafen Kiel verließ und am 12. Oktober das Ziel, den britischen Marinestützpunkt Scapa Flow auf den Orkneys, erreichte. Dort versenkte er das berühmte Kriegsschiff „Royal Oak“, das mit 833 Personen unterging. Ein weiteres wurde stark beschädigt. Nach der Rückkehr am 17. Oktober 1939 wurde er von der deutschen Bevölkerung als ein Kriegsheld begeistert empfangen. Auch ich war stolz auf seinen Husarenstreich gewesen wie überhaupt auf alle Siege der Wehrmacht auf dem Land, in der Luft und auf der See. Ferner besaß ich „Die Abenteuer des Tom Sawyer“ von Mark Twain, außerdem „Die Sklavenkarawane“ von Karl May, ferner „Robinson Crusoe“ von Daniel Defoe. Meine Eltern verfügten lediglich über ein „Doktorbuch“, welches zwei Abbildungen des menschlichen Körpers beinhaltete. Man konnte dort, aufklappbar, die inneren Organe eines Mannes und einer Frau sehen. Besonders beeindruckte mich die Beilage der Frau mit einem ungeborenen Kind in ihrer Gebärmutter. Bereits damals interessierte mich das Kapitel über die Zuckerkrankheit. Während in der Kriegszeit die meisten gleichaltrigen Jungen Panzerkommandant oder Flugzeugführer werden wollten, kam für mich bereits in meiner Schulzeit der Beruf des Arztes in Betracht.

Gern hätte ich – wie die meisten anderen Jungen – auch Kriegsspielzeug besessen. Meine Eltern erlaubten es mir aber nicht. So besaß ich anstelle eines Papp-Stahlhelms und eines entsprechenden Koppels lediglich einen Metallbaukasten, den mir die Betriebsleitung der in „Melitta“ umbenannten Porzellanfabrik in Lessau auf einer Weihnachtsfeier geschenkt hatte. Die Eltern kauften mir für 150 Reichsmark eine Geige und finanzierten auch den erforderlichen Musikunterricht bei einem bekannten Musikprofessor in Karlsbad. Leider war ich völlig unbegabt und konnte nach einem Jahr gerade einmal „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ spielen, und auch das nur mit zahlreichen Fehlern.

Inzwischen besitzt die Enkeltochter meiner Schwester Gerti die Geige. Sie verfügt über ein großes musikalisches Talent, zaubert hervorragende Melodien aus dem Instrument hervor und freut sich sehr über dieses. Ich indessen bin froh, dass die Großnichte Wiebke an der Geige ihre Freude findet und die damalige Anschaffung meiner Eltern vor ca. sieben Jahrzehnten noch heute auf wunderschöne Weise wirkt.

Radio Beromünster oder Meine erste Notlüge

Mein Vater hörte während seines Fronturlaubs, wie bereits erwähnt, immer drei Sender, und zwar Radio Moskau, Radio London und den Schweizer Landessender Radio Beromünster. Er hatte mir beigebracht, nie zu lügen, niemals, unter keinen Umständen.

Eines Tages wurde ich aus dem Unterricht der ersten Klasse herausgeholt und von zwei Männern im Ledermantel freundlich „empfangen“. Einer sagte: „Du bist doch so ein schöner (?), blonder, deutscher Junge, möchtest du eine Tafel Schokolade haben?“ Natürlich wollte ich. Prompt erhielt ich sie auch. Dann kam die nächste Frage: „Welche Sender hört dein Vater?“ Ich hatte ein durch und durch ungutes Gefühl. Die auffallende Freundlichkeit kam mir irgendwie verdächtig vor. Sollte ich den beiden nett wirkenden Herren wirklich die Wahrheit sagen? Der Begriff der Notlüge war mir noch nicht geläufig. Auch hatte ich als Schulkind bisher keine Bekanntschaft mit der Gestapo gemacht, von deren Existenz ich nichts wusste und deren Praktiken mir völlig unbekannt waren. Die Unwahrheit sollte ich aber – nach dem festen Grundsatz meines Vaters – unbedingt vermeiden. Was tun? Schon Schweigen wäre damals verdächtig gewesen. Gott sei Dank, wich ich instinktiv vom strikten Wahrheitsgebot ab und sagte, dass wir immer den „Großdeutschen Rundfunk“ hören. Die anderen Sender erwähnte ich mit keinem Wort, obwohl sie mir bekannt waren. Nachdem die Frage mehrfach in verschiedenen Versionen wiederholt worden war und ich fest bei meiner Ansicht blieb, wohl wissend, dass ich damit gelogen hatte, erhielt ich noch eine zweite Tafel Schokolade, ohne dass irgendwelche Weiterungen folgten. Ich bedankte mich höflich und hatte mein erstes Verhör, als freundliches Gespräch getarnt, mit gerade sieben Jahren heil überstanden.

Welch ein Glück! In engem zeitlichen Abstand wurden in unserem Heimatdorf Rodisfort im Egerland damals mehr als sechs Widerstandskämpfer verhaftet, darunter auch eine Frau. Die Männer wurden in das KZ Dachau eingeliefert. Meinem Vater blieb das Konzentrationslager erfreulicherweise erspart.

Schulzeit im Egerland

Die Schule bereitete mir keine Schwierigkeiten. In der Volksschule erhielt ich fast nur gute und sehr gute Noten und unser schon etwas betagter Oberlehrer Josef Fischer, der in seinen jungen Jahren auch meinen Vater unterrichtet hatte, erwartete von meiner Mutter, dass sie mich nach dem Abschluss der vierten Klasse im Gymnasium in Karlsbad anmeldete. Als er ihr seinen Vorschlag unterbreitete, wollte Mutter zunächst nicht, dass ich das Gymnasium besuche. Sie war von ihren Eltern zu Bescheidenheit, Demut und Untertänigkeit erzogen worden und offenbar der Ansicht, es gezieme sich nicht, dass ein Arbeiterkind eine höhere Schulbildung besitzen müsse, obwohl sie sich andererseits stets über meine guten Noten gefreut hatte. Vielleicht wollte sie mich aber auch wegen der häufigen, in den Nachrichten gemeldeten Bombenangriffe einfach nur in ihrer Nähe haben. Schließlich setzte sich mein Oberlehrer durch und ich bestand eine entsprechende Aufnahmeprüfung an der Oberschule für Jungen in Karlsbad, die ich ab 1. September 1944 besuchte.

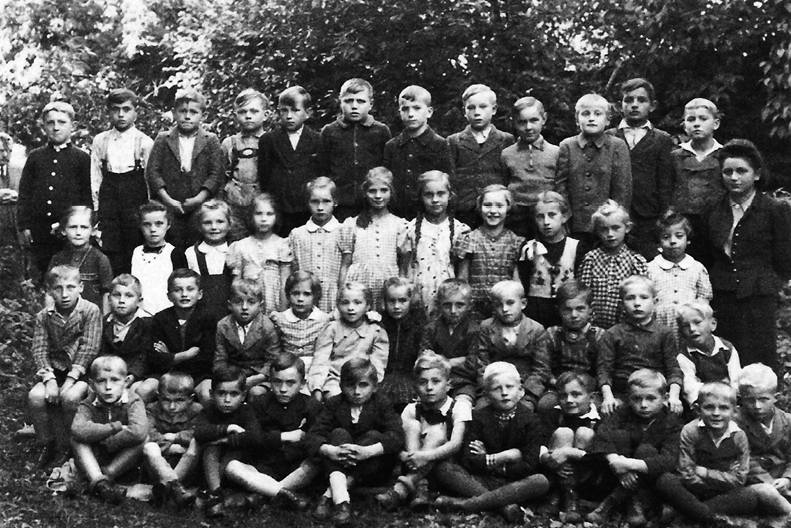

Klassenfoto 1942 in Rodisfort, Heinz Schneider in zweiter Reihe rechts, unterhalb der Klassenlehrerin, Frau Grund

Leider wurde der Unterricht durch den ersten schweren Bombenangriff, der am 12. September 1944 Karlsbad schwer erschüttert hatte, für einige Zeit unterbrochen. Etwa zwanzig Meter neben unserem Schulgebäude, das mit einem roten Kreuz auf dem Dach versehenen worden war, weil die oberen Räume zeitweilig auch als Lazarett genutzt wurden, war eine britische, 750 kg schwere Sprengbombe eingeschlagen. Die Sprengbombe hatte einen großen Trichter in die Tepel und die parallel zu ihr verlaufende Straße gerissen und nicht nur alle Fenster unseres sehr schönen Schulgebäudes zerstört, sondern auch die Uhr zum Stehen gebracht. Das Sprudelsalzwerk, das „Haus Egerland“, Teile der Markthalle und des Hauptbahnhofs, die Hauptpost, die zweite Volksschule und die Sparkasse in Fischern waren ebenfalls getroffen worden.

In Karlsbad gab es mehr als fünfzig Tote und viele Verletzte. Uns Schülern war aber bis auf den großen Schreck und einigen Kratzern im Gesicht nichts Ernsthaftes passiert. So konnten wir den Luftschutzraum am frühen Nachmittag verlassen, obwohl es an diesem Tag keine „Entwarnung“ gab, denn offenbar war das System der Luftschutzsirenen nicht mehr intakt. Da der Bus nach Rodisfort neben der Markthalle einen Volltreffer erhalten hatte, sodass von ihm und seinem Fahrer buchstäblich nichts mehr übrig war, musste ich die sechzehn Kilometer auf der Straße an der Eger nach Rodisfort zu Fuß zurücklegen. Erst am Abend kam ich zu Hause an und wurde von meiner besorgten und dann überglücklichen Mutter in die Arme genommen. Nie wieder betrat ich in der Folgezeit einen Luftschutzkeller, in dem man praktisch eingesperrt war und bei einem Angriff keine Möglichkeiten besaß, dem Geschehen irgendwie auszuweichen und zu entkommen. Schon beim Voralarm flüchtete ich in ein nicht weit entferntes Waldgebiet in Drahowitz und verließ dasselbe erst nach einem langen Sirenendauerton, der die Entwarnung verkündete.

Der Unterricht machte Spaß, wurde aber durch häufigen Fliegeralarm meist schon in den späten Vormittagsstunden vorzeitig beendet. Wir lernten Englisch, wovon ich in meinem späteren Leben große Vorteile hatte, und im Biologieunterricht die sogenannte Rassenkunde der Nazis. Danach gab es vier deutsche Rassen mit unterschiedlicher Wertigkeit. Besonders „wertvoll“ waren Menschen mit blauen Augen, blonden Haaren und einem länglichen Gesichtsschädel. Von Juden erfuhren wir nichts. Russen und Polen galten generell als „Untermenschen“. Unser Deutschlehrer, der einen Doktortitel besaß, erklärte uns den Demokratiebegriff, wobei er durchaus moderne Ansichten vertrat und kein Blatt vor den Mund nahm. Erstaunlicherweise nahm niemand Anstoß daran. In der Beurteilung wurde ich, wie erwähnt, als „noch etwas scheu, kritisch“ bezeichnet. Ich bin der Ansicht, dass diese Einschätzung auf mich zutrifft, auch heute noch. Besonders meine Eigenschaft, Kritik zu üben, machte mir in der zweiten deutschen Diktatur mitunter arg zu schaffen. Gott sei Dank war ich „noch etwas scheu“. Diese Zurückhaltung war in der DDR im Gegensatz zu einer freien Gesellschaft eher ein Vorteil als ein Hindernis, denn dadurch hielt sich eine auch öffentlich geäußerte Kritik meist in den erlaubten Grenzen.

Vom Vater erhielten wir zahlreiche Feldpostbriefe. Er hatte die Feldpostnummer 30826 und kam nach dem Überfall auf die Sowjetunion noch im Jahre 1941 als Angehöriger eines Pionierersatzbataillons der 6. Armee an die Ostfront. 1941 wurde er zum Gefreiten und ein Jahr später zum Obergefreiten befördert. Auf dem Vormarsch nach Stalingrad wurde er 1942 bei Kalatsch verwundet und berichtete darüber im anschließenden Genesungsurlaub schier Unglaubliches.

Er war durch einen Schuss aus dem Lauf eines deutschen Feldwebels aus Zwickau rücklings niedergestreckt worden. Dieser hatte eine Gasmaske vor den Schützengraben geworfen und Vater befohlen, dieselbe zurückzuholen. Indem er diesen Befehl ausführte und den Schützengraben verließ, erhielt er, sich vorwärts bewegend, einen glatten Lungendurchschuss von hinten, rechts, direkt neben dem Herzen. Als Beweis brachte er seine perforierte Erkennungsmarke mit, deren Schussöffnung eindeutig nach vorne verbogen war. Dem war offenbar ein politischer Streit vorausgegangen. Vater hatte sich für sowjetische Zivildienstbeschäftigte eingesetzt, die unter fast sklavenhaften Bedingungen ihre Tätigkeit in der Regimentsküche verrichten mussten. Er setzte sich wohl lautstark für eine menschliche Behandlung dieser entsetzlich unterernährten Beschäftigten ein. Dabei wurde ihm vermutlich eine Sympathie für die Kommunisten unterstellt, sicher nicht ganz zu Unrecht.

Vater war damals achtunddreißig Jahre alt, ziemlich gesund und überlebte trotz großen Blutverlusts die Verletzung. Während seine Truppe nur kurze Zeit später in ihr Verderben nach Stalingrad weiterzog, wurde er Stunden später von Sanitätern gerettet und gelangte nach kurzem Aufenthalt in frontnahen Lazaretten in ein Lazarett in Sagan in Niederschlesien und später in Wien. Von dort kam er zum Genesungsurlaub nach Hause. Als er wieder an die Ostfront zurückmusste, war seine Truppe im Stalingrader Kessel bereits eingeschlossen worden. Kein Bekannter kehrte je zurück. Auch der Feldwebel aus Zwickau war verschollen und war selbst nach Kriegsende nicht wiederzufinden. Vater erhielt das Verwundetenabzeichen in Bronze und die Ostmedaille, seine einzigen Auszeichnungen im Krieg. Und wir freuten uns, dass er nicht wie seine Kameraden in Stalingrad eingeschlossen worden war.

Mein Bruder Rudi hatte inzwischen die Wirtschaftsschule in Karlsbad erfolgreich absolviert. Im Rahmen des sogenannten „Reichsarbeitsdienstes“ gelangte er nach Südost-Österreich, erfror sich in Kärnten die Füße und kam nach seiner Rückkehr – offenbar im Rahmen einer vormilitärischen Ausbildung – auf die dänische Insel Bornholm. In der Hitlerjugend (HJ) war er zuletzt zum Jungzugführer aufgestiegen. Irgendwelche Nazigrößen legten ihm 1945 nahe, doch freiwillig zur Waffen-SS zu gehen. Das wurde ihm vom Vater, der sich wegen einer Furunkulose erneut zu einem Genesungsurlaub zu Hause befand und regelmäßig zur militärärztlichen Behandlung nach Karlsbad fahren musste, strikt untersagt. Nachdem Vater Ende März 1945 wieder als kriegsverwendungsfähig befunden wurde und meine praktisch veranlagte Mutter in Erwartung des baldigen Kriegsendes den Heilungsprozess verzögern wollte, indem sie Zwiebelstücke und Salz in die Inzisionswunden eingebracht hatte, bewirkte diese Prozedur eher das Gegenteil, denn die Verletzung heilte schneller als erwartet und Vater wurde an die Westfront verlegt. Rudi meldete sich als Kriegsfreiwilliger zur Marine und wurde – noch nicht siebzehnjährig – am 16. April 1945 vom Wehrkreiskommando Karlsbad eingezogen. Mit der Deutschen Reichsbahn gelangte er über das zerstörte Dresden und die Hauptstadt Berlin bis nach Greifswald-Ladebow, seinem Einsatzort, wo sich für uns in der Heimat zunächst seine Spur verlor. Auch von Vater hatten wir nach dem Ende des Genesungsurlaubs nichts mehr gehört.

An der grauen Mauer, die das Gartengrundstück von der vorbeiführenden Straße trennte, konnte man einige Tage vor Kriegsende zwei Durchhalteparolen in großer, weißer Schrift lesen, die lauteten: „Räder müssen rollen für den Sieg“ und „Sieg oder Sibirien“.

Dass wir Deutschen den Krieg verlieren könnten, glaubte ich nicht, denn unsere Techniker hatten ja wahre Wunderwaffen, wie die V-1, V-2, Panzerfaust, den ersten Düsenjäger und den Einmann-Torpedo, entwickelt und die in der Kriegswirtschaft Beschäftigten hatten sie der Wehrmacht auch zur Verfügung gestellt. So glaubte ich als damals Elfjähriger bis zuletzt an ein Wunder auf dem Kriegsschauplatz. Nur so ist meine völlig schizophrene Antwort auf die freudige Mitteilung meiner Mutter vom Kriegsende am 8. Mai zu erklären: „Na und – haben wir ihn (den Krieg) gewonnen?“ Dennoch kann ich mich an eine zielgerichtete nationalsozialistische Erziehung in der Schule, bis auf den Biologieunterricht, wirklich nicht erinnern. Und der aus Köln stammende Dechant Beys, unser Dorfpfarrer, war keinesfalls ein Hitler-Befürworter. Auch das Deutsche Jungvolk (DJ) bestimmte unseren Alltag nicht.

Das Gebiet um Karlsbad war bis zum Kriegsende nicht von fremden Truppen besetzt worden, es herrschte „Ordnung“. Die Ansprüche auf Lebensmittel, die man laut Lebensmittelkarten beziehen konnte, wurden vollständig abgedeckt. Die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) verkaufte sogar in großen Mengen billig Wein, blaugrauen Militärstoff der Luftwaffe und neue Filzstiefel. Mein Onkel (Himmel) Pepp, der in Rodisfort Vorsitzender der NSDAP gewesen war, kümmerte sich in seiner braunen Uniform um die zahlreichen Flüchtlinge, die mit ihren Trecks aus Niederschlesien bis zu uns gelangt waren und stets in westliche Richtung weiterzogen. Auch in der Wehrmacht, die bei uns zuletzt vom legendären Generalfeldmarschall Schörner geführt worden war, schienen aus meiner Perspektive Ordnung und Disziplin zu herrschen. So erlebte ich das unmittelbare Kriegsende zunächst nicht als die „Befreiung“ von etwas Schrecklichem durch die gegnerischen Soldaten. Erst später erkannte ich das große Unrecht, das die Nationalsozialisten der Welt, aber auch unserem Volk angetan hatten.

Die Fahrt mit dem Panjewagen

Es war im Sommer 1945, als meine Mutter, aus Haid kommend, mit meiner damals erst fünfjährigen Schwester Gerti auf das Sitzbrett des Panjewagens eines russischen Soldaten stieg, der beide mit seinem Pferdegespann in das ca. vier Kilometer entfernte Rodisfort mitnahm und vermutlich nur hilfsbereit war. Unterwegs ließ er gesprächsweise erkennen, dass er am Nationalgetränk der Russen, Wodka, interessiert war. Als Gegenleistung bot er Schweinefleisch, welches mit unserer sehr knapp bemessenen „Lebensmittelkarte für Deutsche“ im Sommer 1945 gar nicht beziehbar war.

Wir hatten keine entsprechende Spirituose zu Hause und hochprozentige Alkoholika waren in unserem Haushalt verpönt. Meine praktisch denkende Mutter hatte aber – noch im April 1945 – bei der NSV relativ billig mehrere Flaschen Wein erstanden, denn offenbar wurden die letzten Reserven im April 1945 verkauft. Zum Feiern war den Erwachsenen unmittelbar nach Kriegsende sowieso nicht zumute, denn in der desolaten Lage und bei dem völlig ungewissen Schicksal der Männer bestand dafür kein Grund. Somit konnten wir den Wein, bevor ihn Tschechen beschlagnahmten, gut entbehren. Für fünf Flaschen Wein erhielten wir von dem freundlichen russischen oder ukrainischen Soldaten ca. fünfzehn Kilogramm frisches Schweinefleisch und fragten natürlich nicht, woher er es hatte. Mutter weckte das meiste davon ein. Bis zum Jahresende hatten wir drei genügend Fleisch, sodass ein eigentlicher Hunger gar nicht erst aufkam und sich das Tauschgeschäft für unsere kriegsbedingt entstandene Kleinfamilie als wahre Glücksquelle entpuppte. Dennoch habe ich mich dafür geschämt, dass die Mutter mit einem Angehörigen der Besatzungsmacht im offenen Wagen durch unser schönes Dorf Rodisfort fuhr, während sie sich nachts – zusammen mit anderen Frauen – im Akazienhain des Stengelbergs vor den gleichen, meist angetrunkenen Besatzern versteckte, um einer drohenden Vergewaltigung zu entgehen.

Ich konnte es damals einfach nicht fassen, dass fremde Mächte den Krieg gewonnen hatten, obwohl unsere Soldaten so tapfer gewesen waren und in meinen Kindesaugen die Wehrmacht die besten Waffen der Welt besessen hatte. Dass wir ein Jahr später über den Krieg hinaus auch unsere schöne Heimat verlieren würden, konnten wir zu dieser Zeit noch nicht ahnen. Und von den Potsdamer Beschlüssen erfuhren wir so gut wie nichts, da wir unsere Radios abgeben mussten.

Die meisten Tschechen waren sicher damals nicht daran interessiert, dass wir Sudetendeutschen von der Art und Weise unserer geplanten Vertreibung erfahren, die als „humane“ und nicht als „wilde“ Vertreibung erfolgen sollte –, eine Vertreibung, die durch nichts zu begründen ist, nachdem unsere Landsleute mehr als siebenhundert Jahre in Böhmen und Mähren in friedlicher Eintracht mit den Tschechen gelebt und durch fleißige Arbeit den Reichtum des Landes gemehrt hatten.

Unsere „Aussiedlung“

Im August oder September 1945 hatten sudetendeutsche Antifaschisten bei den tschechischen Behörden und dem aus Roßbach im Sudetenland stammenden und aus dem Exil in der Sowjetunion zurückgekehrten Freund meines Vaters Rudolf Dölling (* 1902, † 1975) erwirkt, dass sudetendeutsche Kommunisten keine weiße Armbinde mehr zu tragen brauchten, bessere Lebensmittelkarten (sogenannte Tschechkarten) erhielten und auch ihre Kinder in eine tschechische Schule schicken durften. Gleiche Bedingungen erreichten auch die Sozialdemokraten.

Statt der Armbinde trug ich jetzt am linken Revers meiner Jacke ein rotes Nummernschild mit einer vierstelligen Zahl in Weiß. In Ermangelung tschechischer Sprachkenntnisse hatten wir jedoch zu den neuen Machthabern keinerlei Kontakt. Aus dem ehemaligen „Protektorat Böhmen und Mähren“, wie die restliche Tschechei nach dem 15.3.1939 offiziell geheißen hatte, waren gleich nach Kriegsende zwei nach dort geflüchtete Geschwister meines Vaters mit ihren Angehörigen nach Rodisfort zurückgekehrt, darunter mein Onkel Wenzel Schneider, der früher einmal Ortsvorsteher in Rodisfort gewesen war, und Tante Milly, die vor dem Krieg den Onkel Franz Lebr, einen tschechischen Gerichts- oder Justizangestellten aus Karlsbad, geheiratet hatte. 1938 hatten ihn die Nationalsozialisten einige Monate in Zwickau inhaftiert, ohne dass ich bis heute die wahren Gründe kenne. Da wir jetzt im gleichen Haus wohnten, hatten wir nach dem Krieg sicher einen gewissen Schutz vor etwaigen tschechischen Zugriffen. Sie kümmerten sich in aufopferungsvoller Weise um meine hochbetagten Großeltern und konnten immerhin verhindern, dass sie im hohen Alter unsere schöne Heimat noch verlassen mussten und aus Rodisfort vertrieben wurden.

Mutter fand Arbeit in der ehemaligen Zwirnfabrik Willy Melzer in Wickwitz, die jetzt dem tschechischen Staat gehörte. Da wir unser Fahrrad gleich nach Kriegsende abgeben mussten, legte sie täglich den weiten Weg zu Fuß zurück. Das von ihr verdiente Geld reichte zum Lebensunterhalt gerade aus, sodass wir eine eigentliche Not in dieser Zeit nicht erlebten.

Ich besuchte die sechste Klasse der tschechischen Schule, die nur einen einzigen Lehrer, Pan Koloros, hatte, der sich als ein wahrhaft guter Mensch erwies und redlich bemühte, uns wenigen deutschen Schülern die tschechische Sprache beizubringen, ohne dass er auch nur ein einziges deutsches Wort mit uns sprach oder sprechen durfte. Die Vermittlung der uns völlig fremden Sprache war ihm relativ gut gelungen. Er lehrte uns mindestens zwei Dutzend melodisch schön klingende tschechische Volkslieder, von denen ich einige noch heute in der Originalsprache beherrsche, ohne sie allerdings zu verstehen. Im Sommer 1946 beherrschten wir den Stoff der sechsten Klasse. Ein Zeugnis erhielten wir jedoch nicht. Zu den tschechischen Mitschülern, die in immer größerer Zahl in die ehemalige Rodisforter Dorfschule aufgenommen wurden, hatten wir hingegen keinerlei persönlichen Kontakt.

Irgendwann – vermutlich im Sommer 1945 – musste die gesamte gehfähige deutsche Bevölkerung in Karlsbad eine Ausstellung besuchen, in der uns anhand schrecklicher Bilder aus den Konzentrationslagern die Gräuel der Nationalsozialisten demonstriert wurden. Wer nicht in diese Ausstellung ging, sollte künftig keine Lebensmittelkarten erhalten. Da wir den Weg zu Fuß bewältigen mussten, denn Deutsche durften zu dieser Zeit einen Bus nicht benutzen, erschienen mir der Hin- und Rückweg von ca. 24 Kilometern über Haid und Dallwitz ziemlich lang.

Im September 1946 erfolgte unsere Aussiedlung, wobei wir als Antifaschisten sogar unsere Möbel mitnehmen durften und zu unserer großen Überraschung den künftigen Wohnsitz zwischen der amerikanischen und sowjetischen Besatzungszone selbst wählen konnten. Da der Vater ein überzeugter Kommunist war, bevorzugten wir selbstverständlich die Sowjetische Besatzungszone Deutschlands, was aber zur langfristigen Trennung von unseren in Bayern lebenden Verwandten führte und aus heutiger Sicht sicher eine falsche Entscheidung gewesen war, denn die meisten Verwandten haben wir nie mehr gesehen. So landeten wir nach einem sechswöchigen Aufenthalt in einem Flüchtlingslager in der Nähe des Ludwigsluster Bahnhofs schließlich in Dömitz an der Elbe, einer bis auf die beiden Elbbrücken unzerstörten Mecklenburger Kleinstadt. Trotz der den Mecklenburgern allgemein sicher zu Unrecht zugesprochenen Sturheit wurden wir freundlich und ohne Vorurteile aufgenommen und schlugen als Kinder schnell Wurzeln.

In der Festung Dömitz wurde uns in dem Haus, in dem 107 Jahre zuvor der berühmte niederdeutsche Dichter Fritz Reuter (*1810, † 1874) wegen angeblicher Majestätsbeleidigung zunächst zum Tode verurteilt worden war und nach Begnadigung mehrere Jahre Festungshaft verbüßte, ein Zimmer von circa zwölf Quadratmetern mit Ofen zugewiesen, das für die Mutter und uns zwei Kinder mit unseren damals geringen Bedürfnissen zunächst ausreichte. Der größte Teil der Festungsbewohner, darunter drei mit uns eingezogene Familien Eisenkolb, Grund und Kraus/Donner aus Rodisfort, stammte ebenfalls aus dem Sudetenland, und wir fühlten uns in der neuen Umgebung bald wie zu Hause. Ganz allmählich lernten wir Kinder auch etwas Plattdeutsch, denn es gab auch einige echte betagte Mecklenburger, die Hochdeutsch nur unvollkommen verstanden. Und unseren schönen egerländischen Dialekt haben wir Kinder ganz allmählich vergessen, obwohl die Eltern mit uns nicht „nach der Schrift“ sprachen. Schade!