- -

- 100%

- +

Nach einigen Wochen avancierte ich zum Schreiber der Kompanie, erhielt ein Extra-Einzelzelt und sogar als einziger aller Kameraden ein Feldbett, unter dem ich die begehrten Ausgangskarten und weitere wichtige Papiere verstaute. Während alle anderen Kameraden jede Nacht heraus mussten, um neue, gerade eingetroffene Munition einzubunkern, hatte ich nach wenigen Wochen gleichartiger Tätigkeit ein sehr schönes Leben und konnte jede Nacht in Ruhe schlafen. Ich musste allerdings ein Lagerfeuer vor meinem Zelt hüten und begrüßte – sicher von vielen ob meines bequemen Jobs beneidet – an jedem Morgen gegen 4.30 Uhr die heimkehrende, singende Truppe, die einen körperlich extrem schweren Nachteinsatz hinter sich hatte und nach einem provisorischen Frühstück bis zum frühen Nachmittag in ihren Zelten schlafen konnte.

Eines Morgens im August 1952 gab es ein besonderes Vorkommnis. Ein lauter Doppelknall erschütterte das gesamte Zeltlager, gefolgt von einem sehr lauten, herzzerreißenden Schmerzensschrei eines jungen Kameraden von ca. 20 Jahren, wie ich vorher noch nie einen gehört hatte. Was war geschehen? Der Soldat hatte einen Schabernack geplant und mich erschrecken wollen, indem er zwei Zwei-Zentimeter-Granaten – vermutlich Fundmunition aus dem Zweiten Weltkrieg – in das leicht glimmende Lagerfeuer warf. Sie krepierten sofort, kurz hintereinander und –eine zerfetzte mein Zelt, ohne mich zu beschädigen. Die zweite durchschlug unmittelbar danach die Bauchwand des Werfers, der sich sehr schwer verletzte, aber anfangs noch ansprechbar war. Er wurde sofort in eine chirurgische Klinik – vermutlich nach Güstrow – verlegt und starb dort zu unserem großen Bedauern einen Tag später. Ich war schwer schockiert, so etwas Schreckliches hatte ich noch nicht erlebt. Drei Tage später wurde der Soldat unter dem Lied „Ich hatt’ einen Kameraden“ auf dem Hagenower Friedhof beerdigt. Ich selbst trug ihn im Beisein seiner nächsten Angehörigen mit fünf weiteren Kameraden zu Grabe. Ein Offizier hielt eine kurze Trauerrede und betonte, dass der junge Kamerad an den Folgen explodierter Fundmunition verstorben sei, die anglo-amerikanische Tiefflieger, als Terrorflugzeuge bezeichnet, während des Zweiten Weltkrieges über dem Gebiet der jetzigen KVP-Dienststelle abgeworfen hätten.

Stern-Buchholz im Herbst 1952

Im September, nach sechs bis acht Wochen, kehrte unsere Truppe in die Stammdienststelle nach Stern-Buchholz zurück. Für meine angeblich guten Leistungen erhielt ich als Prämie das Buch eines italienischen Kommunisten mit einer Widmung meines Vorgesetzten, in der ich für meinen Einsatz gelobt wurde. Ich war froh, dass wir wieder einem geregelten Dienst nachgehen konnten, der derartige Gefahrensituationen nicht befürchten ließ.

Nichts Schlimmes ahnend, wurde ich am 7. Oktober 1952, dem dritten „Tag der Republik“, zu einem Hauptmann in ein Dienstgebäude gerufen, der mir im Beisein mehrerer mir nicht bekannter, bösartig dreinschauender Zivilisten barsch mitteilte, ich hätte an den RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor) geschrieben und die Deutsche Demokratische Republik verraten. Als Beleg legte er mir einen von mir vor Wochen geschrieben Brief vor. Es waren einige dem Vorgesetzten verdächtig erscheinende Passagen rot unterstrichen, in denen ich meinem seit Kurzem in Berlin wohnenden Bruder ausführlich über den Todesfall des Kameraden berichtet und die Beerdigung in Hagenow samt Trauerrede des Offiziers geschildert hatte. Mein Bruder hatte kurz zuvor in Berlin-Weißensee eine Wohnung erhalten, was damals ein wahrer Glücksfall gewesen war. Ich hatte das verschlossene Kuvert in einen Güstrower Postkasten gesteckt.

Die Überschrift meines Briefes lautete: „Liebe Berliner“, womit ich ausschließlich meinen Bruder und seine Frau Lilo gemeint hatte und kundtun wollte, dass sie jetzt als stolze Wohnungsbesitzer und Inhaber einer Zuzugsgenehmigung voll anerkannte Bürger der Hauptstadt seien. Dabei hatte ich mir überhaupt nichts Anstößiges gedacht. Mir wurde vorgeworfen, ich hätte an den RIAS geschrieben und ein Waffenlager der KVP verraten. Obwohl der Brief nicht für den RIAS gedacht war und auch keine Angaben über den Ort oder die Waffeneinbunkerung enthielt, wurde mir aber gerade dieser „Geheimnisverrat“ immer und immer wieder unterstellt. Man erwartete während des mehrere Stunden dauernden Verhörs ein umfassendes Geständnis von mir, doch ich blieb fest bei meiner Meinung und wich kein Jota davon ab. Als ich auf die DDR-Verfassung hinwies, in der das Briefgeheimnis ihrer Bürger als ein Grundrecht fest verankert war, wurde ich nur verhöhnt. Ich fürchtete Schlimmes, doch es war schon erstaunlich und grenzte fast an ein Wunder, dass nichts folgte. Hatte ich die „Genossen“ – wir waren inzwischen Angehörige der Kasernierten Volkspolizei geworden und nannten uns „Genossen“ – etwa wirklich von meiner Unschuld überzeugt? Das war in der Zeit des reinen Stalinismus eher ungewöhnlich und ich konnte es mir bei der Schwere der gegen mich in bösartigem, rüdem Ton vorgebrachten Vorwürfe auch nicht vorstellen. Oder war es nur die Ruhe vor dem Sturm? Die befürchtete lange Haft in einem Arbeitslager in Sibirien, womit ich insgeheim schon gerechnet hatte, blieb mir erspart.

Später wurde der Vorfall nicht mehr erwähnt. Anscheinend hatte ich einen imaginären „Schutzengel“. Auch danach spielte erstaunlicherweise dieses „Ereignis“ in der langen Liste der gegen mich vorgebrachten Vorwürfe keine Rolle mehr. Dennoch war es für mich das Schlüsselerlebnis, welches mich von der DDR und ganz besonders von der SED merklich entfernte. Hatten meine Eltern nicht immer für einen Staat wie die Deutsche Demokratische Republik gekämpft? Wenn man so mit den Befürwortern des neuen Staates umspringt, wofür ich mich bis dahin immer gehalten hatte, wie sieht dann erst der Umgang mit echten oder vermeintlichen Gegnern aus? Das bis dahin von mir voll akzeptierte DDR-Regime wurde mir in meinem Innersten abrupt und zutiefst zuwider. Trotzdem trug ich eine Uniform, die mich in der Öffentlichkeit als einen typischen Repräsentanten dieses Systems auswies. Ich aber hatte mich für drei Jahre zum Dienst in den bewaffneten Kräften verpflichtet; eine Entlassung war unter den damaligen Bedingungen nicht möglich.

Ich offenbarte mich niemandem, denn ein Karriereknick wäre sicher – noch unter der Herrschaft Stalins – unausweichlich gewesen. Von diesem Zeitpunkt an stand für mich jedoch fest: Ein Eintritt in die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands kommt nie infrage. Und ich würde mich hüten, aus der katholischen Kirche, der ich noch immer pro forma angehörte, auszutreten. So galt ich in der kommunistischen Armee, welche die KVP letztlich geworden war, als ein parteiloser Katholik, eine eher seltene Konstellation, die nicht sehr gerne gesehen wurde. Gewünscht wurde zumindest von künftigen Offizieren eine bedingungslose SED-Mitgliedschaft, die Konfessionslosigkeit voraussetzte. Beides traf auf mich nicht zu. Gewisse Schwierigkeiten im persönlichen Fortkommen würde es sicher auch deshalb geben.

Umso mehr bemühte ich mich, meine militärischen Pflichten optimal zu erfüllen, politische Bekundungen aber möglichst zu vermeiden. Es gelang mir jedoch nicht, jegliche Kritik dauerhaft zu unterdrücken. Auch las ich öfter nicht nur die Tageszeitung der SED „Neues Deutschland“ und die „Junge Welt“ (FDJ), sondern auch die Zeitungen der Blockparteien, wie die „Neue Zeit“ (CDU) oder „Der Morgen“ (LDP), was besonders den Politoffizieren negativ auffiel, die im Lesen sogenannter kleinbürgerlicher Zeitungen eine bewusste Provokation vermuteten. Auch die von mir später gern gelesene Wochenzeitung „Sonntag“ war bei Politoffizieren keinesfalls beliebt. Ich blieb standhaft: Gelegentliche Aussprachen mit den Vorgesetzten mit dem Ziel meines SED-Eintritts und des damit verbundenen Austritts aus der katholischen Kirche veränderten meine Haltung nicht.

Ausbildung in Leipzig

Nach einer Ausbildung zum Sanitäter in Stern-Buchholz wurde ich zum Jahresbeginn 1953 in die neu gegründete KVP-Feldscherschule Leipzig versetzt, um dort zum Feldscher, einem militärmedizinischen Beruf, ausgebildet zu werden. In dieser Offiziersschule wurden uns von zivilen Fachkräften der Leipziger Universität die Grundlagen der Medizin vermittelt, außerdem erhielten wir, ¬allerdings in geringem Umfang, eine militärische Ausbildung.

Nach einer Zwischenprüfung im Sommer 1953 wurde ich, inzwischen Offiziersschüler im 3. Lehrjahr, zusammen mit drei anderen Genossen zu einer Sonderreifeprüfung an die ABF (Arbeiter- und Bauernfakultät) der Universität Leipzig delegiert. Schließlich hatten wir, bis auf einen Offiziersanwärter, die nicht unkomplizierte Prüfung bestanden und damit die Qualifikation für das Studium der Humanmedizin an der Karl-Marx¬-Universität Leipzig erworben.

Noch im September 1953 wurde ich in die KVP-Studentenkompanie in die Döllnitzer Straße versetzt, wo wir in einer vornehmen Villa optimal untergebracht waren und auf zahlreiche neue Genossen stießen, die bereits seit mehreren Jahren als Studenten in Uniform an der Leipziger Universität immatrikuliert waren. In dieser Zeit entstand eine echte Freundschaft zwischen Kay Blumenthal-Barby, Lothar Peter, Herwig Zichel und mir, die sich in den folgenden Jahrzehnten sehr bewährt hat. Das Studium bereitete mir große Freude. Ich traf aber auch auf Genossen, die mir aus nicht politischen Gründen das Leben zur Hölle machten. Wir legten in Leipzig 1955 das Physikum ab.

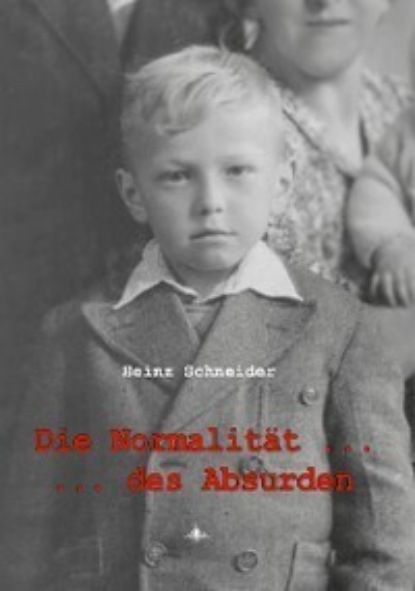

Heinz Schneider, Medizinstudent der KVP in Leipzig, Frühjahr 1955

Im Sommer 1955 wurde unsere Einheit in das ehemalige Luftwaffenlazarett nach Greifswald verlegt, wo eine große Militärmedizinische Sektion der KVP unter Leitung des ehemaligen Wehrmachts-Generalmajors Prof. Walther entstanden war. Aus allen medizinischen Fakultäten der DDR wurden Studenten in die KVP aufgenommen, womit sich die Zahl künftiger Militärärzte vervielfacht hatte. Daneben gab es aber immer noch einige Zivilstudenten an der Medizinischen Fakultät, mit denen wir die gleichen medizinischen Vorlesungen teilten.

Während wir in der Studentenkompanie in Leipzig nicht über einen Politoffizier verfügten, wurden wir in Greifswald von mehreren Politoffizieren „betreut“, die mir das Leben schwer machten, darunter die Stabsoffiziere Major Heese und Oberst Herold. Major Heese bemühte sich ohne Erfolg, mich zum Austritt aus der katholischen Kirche zu bewegen, während Oberst Herold versuchte, mich für die SED¬-Mitgliedschaft zu gewinnen. Als Arzt in der Armee würde ich eines Tages ebenfalls Stabsoffizier werden, das ginge aber nur, wenn ich ein Parteigenosse wäre. Ich zeigte mich unnachgiebig, weil ich mir ein Leben als Truppenarzt auch als katholischer Nichtgenosse vorstellen konnte, wobei ich nicht gegen die damals gültige DDR-Verfassung verstieß. Ob ich einst Stabsoffizier werden würde oder nicht, war mir völlig egal. Das stieß natürlich auf komplettes Unverständnis.

Die große Kartoffelpufferwette

Es war an einem Wochenende 1955 in der Militärmedizinischen Sektion in der Greifswalder Pappelallee, als Kay Blumenthal-Barby, Herwig Zichel und ich, allesamt befreundete Medizinstudenten im fünften Semester, beschlossen, ein Wettessen im Sportlerheim in der Wolgaster Straße durchzuführen. Dort gab es an jedem Mittwoch für eine Mark jeweils vier Kartoffelpuffer in der Größe eines kleinen Bierdeckels, dazu einen winzigen Klacks Apfelmus. Kay meinte, dass Alkohol die Fettverdauung fördere, sodass er nach dem Genuss von jeweils vier Puffern und einem kleinen Wodka (40 %, 20 ml) mehr verzehren könnte als ich, der damals ein absoluter Alkoholgegner war und generell weder Wodka, Wein noch Bier zu sich nahm.

Eine zeitliche Begrenzung des Wettbewerbs war nicht vorgesehen. Herwig wurde zum neutralen Schiedsrichter ernannt. Er durfte so viele kreisrunde Puffer „vertilgen“, wie er wollte, und auch Alkohol oder andere Getränke oder Speisen nach Belieben verzehren. Der Verlierer der Wette musste ihm und dem Sieger die Kosten der Zeche bezahlen.

Schon am Montag beobachteten wir uns misstrauisch und aßen nur noch halb so viel wie sonst.

Am Dienstag verzehrten wir wegen der „spezifisch-dynamischen Wirkung“ nur noch etwas extrem fettarmes Rindfleisch, welches Kay damals von guten bäuerlichen Bekannten aus einem Dorf bei Greifswald besorgt hatte, denn es gab zu dieser Zeit noch Lebensmittelkarten, über die wir als kollektiv verpflegte KVP-Medizinstudenten nur im Urlaub verfügten. Der Effekt dieser stark proteinhaltigen Kost sollte nach damaliger Auffassung bewirken, dass die am Folgetag aufgenommene Kost schneller verdaut würde, sodass wir hofften, mehr Puffer als sonst essen zu können. Den wissenschaftlichen (oder pseudowissenschaftlichen?) Zusammenhang, den wir im Fach Physiologie noch an der Universität in Leipzig dargestellt bekamen, vermag ich als heute fast 81-Jähriger nicht mehr zu erklären.

Nach circa dreieinhalb Stunden war die Wette zu Ende. Bis zum sechsten Teller herrschte auch zeitlich noch Gleichstand. Dann blieb Kay deutlich zurück. Während ich nach dem „Genuss“ von achtundzwanzig bereits verzehrten Puffern triumphierend die nächsten vier bestellte und tatsächlich noch aufaß, kapitulierte Kay, nur leicht beschwipst, beim achtundzwanzigsten Kartoffelpuffer. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt bereits den neunten Teller erhalten und von den mir kredenzten sechsunddreißig Puffern schon vierunddreißig verzehrt. Damit wurde ich von Herwig zum Sieger erklärt.

Meine Speiseröhre war ausgestopft. Ich hatte ein widerwärtiges Globusgefühl im Hals und konnte nicht mehr laufen. Selbst beim großzügigsten Wettangebot hätte ich keinen Bissen mehr herunterbekommen. Auch Kay hatte seine Probleme. Meine Freunde nahmen mich in die Mitte, hakten sich bei mir ein und zerrten mich, singend, „nach Hause“ in das ehemalige Luftwaffenlazarett, die etwa siebenhundert Meter entfernte KVP-Dienststelle. Ich konnte in die fröhlichen Lieder nicht einstimmen, obwohl mir so richtig übel eigentlich nicht war. Irgendwie war mir aber die Luft knapp. Erst nach zwei Tagen konnte ich wieder „normal“ essen.

Herwig hatte zwölf Puffer verdrückt und damit sicher mehr gegessen als üblicherweise, denn er erhielt sie ja umsonst. Auch trank er mehrere Gläser Pils (0,25 l), von dem damals eines – übrigens bis zum Mauerfall – nur einundfünfzig Pfennige kostete. Den pseudowissenschaftlichen Studentenstreich haben wir noch oft erwähnt und unter den Zuhörern stets allseitiges Lachen, meist verbunden mit leichtem Kopfschütteln, ausgelöst.

Leo Trotzki

Im Jahre 1956 erstand ich zu meiner großen Überraschung in der Universitätsbuchhandlung in der Langen Reihe in Greifswald das in der BRD editierte Buch von Jawaharlal Nehru „Weltgeschichtliche Betrachtungen“, das er als Häftling für seine Tochter Indira Gandhi geschrieben hatte. In ihm fand ich ein Testament W. I. Lenins aus dem Jahr 1922/23, das in der DDR nicht bekannt war oder geheim gehalten wurde. Darin wurde von Lenin der in der SED angefeindete und 1940 von der Tscheka in der Nähe von Mexiko-City ermordete Leo Trotzki als der fähigste Mann im ZK der russischen Kommunisten betrachtet und für die leitende Funktion nach Lenins Tod als privilegiert angesehen, während J. W. Stalin aufgrund seiner Grobheit und Launenhaftigkeit als weniger geeignet erschien.

Ich wandte mich daraufhin an den Politoffizier Oberst Herold und bat ihn um eine Erklärung dieses mir bis dahin völlig unbekannten Sachverhalts, womit ich buchstäblich in ein Wespennest getreten war. Trotzkis bedeutende Rolle während der russischen Oktoberrevolution und in der unmittelbaren Zeit danach wurde in der DDR stets geleugnet und er wurde ähnlich wie ein gefährlicher „Volksfeind“ angesehen. Ausgerechnet Lenin, der politische Halbgott (oder besser Übervater?) der Kommunisten, sollte diesen von der KPdSU (Kommunistische Partei der Sowjetunion) geächteten Gegner der Partei gelobt haben. Ich brachte damit die „führenden SED-Genossen“ der Militärmedizinischen Sektion in Greifswald, allesamt Altstalinisten, in arge Erklärungsnot und hatte sie buchstäblich kalt erwischt. Dass sie in der Folgezeit für mich kaum noch Sympathie empfinden würden, war mir klar. Für die Partei war ich künftig so etwas wie ein rotes Tuch. Doch Pandit Nehru war der Gründungsvater der Blockfreien, die in der DDR damals gut angesehen waren. Ich lobte ihn, so gut ich konnte. Und das meinte ich durchaus ehrlich.

Eine Blockfreiheit für ein wiedervereinigtes Deutschland analog zur Republik Österreich (1955) hätte ich mir schon 1952, dem Jahr der Stalin-Noten, durchaus gewünscht, konnte mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Sowjetunion das Uranvorkommen in der DDR nicht weiterhin ausbeuten wollte. Somit hielt ich den sowjetischen Vorschlag, der auf eine Neutralität Gesamtdeutschlands ausgerichtet war, wohl eher für eine Farce. Nebenbei bemerkt: Eine Antwort auf meine vermutlich als provokant angesehene Frage erhielt ich von den Politoffizieren nie.

Die „Falle“ – unsere Studentengaststätte

Die älteste und traditionsreichste Studentenkneipe Greifswalds war die „Falle“. Wegen der zahlreichen historischen Bilder an den Wänden und der interessanten Gäste – meist Studenten anderer Fachrichtungen – war sie auch bei uns sehr beliebt. Allerdings sollten wir als ehemalige Studenten der Kasernierten Volkspolizei (KVP), damals einer Neuheit in der Universitätsstadt, sie nach Ansicht unserer Dienststellenleitung nicht betreten. Sie befand sich in der Fischstraße 8, ihr damaliger Inhaber war Bruno Krauskopf. Irgendjemand musste Lothar, Herwig, Kay und mich, alle vier stolze, frisch gekürte „Kandidaten der Medizin“ des fünften Semesters, dazu motiviert haben, an diesem Ort der reichen Studententradition etwas Schriftliches zu hinterlassen. Tatsächlich trugen wir uns mit einem frivolen Trinkspruch in ein uns vorgelegtes Album der sehr schönen Gaststätte ein:

„Gryps, 29.1.56

Der Herr, der die Bäume begipfelt,

der Herr, der die Männer bezipfelt,

der Herr, der die Frauen gespalten,

lang möge er uns diesen Trunk erhalten.

Prostata, Prostata, es lebe die Gebärmama!

cand. med. Herwig Zichel

cand. med. Kay Blumenthal

cand. med. Lothar Peter

cand. med. Heinz Schneider (ein Dunkles)“

Nach über 55 Jahren konnten wir uns – mittlerweile hochbetagte Altersrentner – nicht einmal im Ansatz mehr an das Ereignis der schriftlichen Fixierung des lustigen Trinkspruchs erinnern. Erst der Medizinhistoriker Prof. Günter Ewert, ein einstiger Kommilitone aus dem damaligen dritten Semester, fand in einem kurzfristig von einem Kollegen ausgeliehenen Buch des einstigen Fallenwirts unsere damalige Eintragung auf gelbem Albumpapier. Als wir unseren Frauen kürzlich stolz diesen Trinkspruch präsentierten, hielten sie den Inhalt für „typisch schweinisch“. Da die Schrift eindeutig als uns zugehörig erkennbar war, konnten und wollten wir unsere Mittäterschaft an der Eintragung des Reims auch nicht leugnen. Insgeheim waren wir selbst als alte Männer sogar etwas stolz auf dieses wiederentdeckte unbekannte Schriftstück aus längst verflossener Jugendzeit, die leider nie mehr zurückkehrt.

Wie die damals sicher recht fröhliche Zeche aussah und endete, wissen wir heute nicht mehr. Auch ist uns der Verfasser des gut formulierten Gedichts unbekannt, während die letzten Zeilen mit den geschlechtsdifferenten Sexualorganen Prostata und Gebärmama sicher von uns selbst stammten.

Noch heute denken wir gerne an die schöne Hansestadt Greifswald zurück, in der wir von unseren tüchtigen Professoren nicht nur eine sehr gute, praxisorientierte Ausbildung erhielten, sondern auch eine schöne Studentenzeit erleben durften, an die wir mit großer Freude zurückdenken. Manche von uns fanden hier auch ihr persönliches Glück, eine Greifswalderin, eine zuverlässige Partnerin fürs Leben.

„Briefe ohne Unterschrift“

Ende 1957 kaufte ich mir ein neues Radio mit einem schönen Holzgehäuse aus dem Volkseigenen Betrieb (VEB) Stern-Radio Staßfurt, Preis 560 Mark. Ein wirklich wunderschönes Gerät mit einer hohen Klangqualität und einem sehr guten Empfang. Ich war außerordentlich froh über diese Anschaffung, mit der ich viele Sender kristallklar empfangen konnte.

Nach zwei Wochen erschien Heinz X. (Name anonymisiert), ein verheirateter Mitstudent, der in der Stadt Greifswald und nicht in der Dienststelle wohnte und von mir über das Empfangsverhalten des Gerätes informiert werden wollte. Er hätte gehört, was für ein toller Apparat das sei. Heinz gab vor, sich ebenfalls für ein gleiches Gerät zu interessieren und es kaufen zu wollen. Er bewunderte laufend die Trennschärfe und sprach: „Sechs Röhren, neun Kreise, was für ein Apparat.“ Ich stellte ihm – seinem Wunsch entsprechend – „Radio Moskau“ ein und spürte seine Begeisterung. „Kannst du auch Radio Warschau hören?“ Natürlich konnte ich das. Danach kamen noch einige von ihm gewünschte Ostblocksender an die Reihe, die ich alle prompt herbeizaubern konnte. Selbst Radio Peking war in deutscher Sprache, allerdings erst nach 1961, auf diesem Gerät im Kurzwellenbereich kristallklar zu empfangen.

Nachdem er einige westdeutsche Sender eingestellt haben wollte, ein Wunsch, den ich ihm gern erfüllte, fragte er: „Kannst du auch Radio London hören?“ Immer wieder bewunderte er die Trennschärfe. Ich zögerte nicht, ihm auch diesen, von ihm gewünschten Sender einzustellen. „Bumm, bumm – bumm, bumm – hier spricht London, wir bringen für Sie ‚Briefe ohne Unterschrift‘, eine Sendung für die Sowjetzone.“ Ob er ein exaktes Timing geplant hatte, weiß ich nicht. Jedenfalls war diese Sendung bei den SED-Funktionären extrem unbeliebt. Er erkundigte sich noch einmal nach dem Preis und hörte mit mir die ganze Sendung an und ich merkte, wie froh er war. Viele Hörer hatten – scheinbar in Briefen ohne Unterschrift – an Radio London geschrieben und berichteten über echte oder vermeintliche Missstände in der DDR. Ich war naiv und ahnte damals nicht, dass dieser „Genosse“ nicht an der Trennschärfe und dem Preis des Gerätes interessiert war, sondern nur wissen wollte, welche Sender ich empfangen könnte und möglicherweise empfangen habe.

Monate später wurde mir von der Dienststellenleitung vorgeworfen, ich hätte als „Angehöriger der NVA“ mit anderen Genossen einen feindlichen Sender und auch Radio Warschau – die Polen waren nicht immer linientreu – gehört, womit meine feindselige Haltung gegenüber der DDR eindeutig erkennbar geworden sei. Heinz hatte meine schier grenzenlose Gutmütigkeit und Naivität ausgenutzt und mich bei höheren Stellen angeschwärzt. Vermutlich war er von der Parteileitung meines Studienjahres auf mich angesetzt worden und ich war auf ihn hereingefallen. Ich konnte nicht leugnen, dass ich wirklich mit „einem Genossen“ Radio London gehört hatte wie einst mein Vater mit mir, mehr als 15 Jahre zuvor. Da es nur ein Genosse gewesen war, konnte ich die Quelle sicher identifizieren und sah mich künftig stärker vor. Jetzt war ich gewarnt. Und warnte von nun an andere. In meinem Sündenregister auf dem Weg zum Provokateur hatte ich einen konstruierten Negativpunkt mehr.

Ein Extra-Brötchen für Ungarn

Karl Y. (Name anonymisiert), Mitstudent und aktives SED-Mitglied, hatte Ende 1956 in einer freiwilligen Spendenaktion Geldbeträge für die ungarische „Revolution“ gesammelt, wobei im offiziellen DDR-Sprachgebrauch damit nicht die Tätigkeit der revolutionären Anhänger von Imre Nagy, sondern von dem eher konservativen Janos Kadar gemeint war. Letzterer war offenbar von den Sowjets dazu ausersehen, in Ungarn wieder Ruhe und Ordnung herzustellen und das bisherige gesellschaftliche System, wenn auch in gering veränderter, etwas angenehmerer Form – „Gulasch-Kommunismus“ – aufrechtzuerhalten.

In der Sammelliste waren durchschnittliche Spendenbeiträge von drei bis vier Mark ausgewiesen. Da die Parteigenossen hohe Mitgliedsbeiträge zu entrichten hatten, die für mich nicht anfielen, spendete ich zehn Mark, womit ich an der Spitze aller Spender stand, denn ich wollte im Kollektiv nicht als ein Geizhals gelten. In der Hosentasche fand ich noch fünf Pfennige, die ich Karl, mit dem ich allein im Zimmer war, mit dem Hinweis überließ: „Hier ist noch ein Brötchen extra für die ungarische Revolution“, ohne mir etwas dabei zu denken. Etwa ein Jahr später – ich war inzwischen in Ungnade gefallen – gewann das Extra-Brötchen eine unerwartete Bedeutung.