- -

- 100%

- +

Vor herausragenden politischen Ereignissen, wie Wahlen, politischen Gedenk- oder Feiertagen, auch nach unerwarteten politischen Geschehnissen oder zu aktuell politischen Anlässen wurden auch die Schulen aufgefordert, ihre Meinungen oder Schlussfolgerungen öffentlich darzulegen. Das heißt, die Partei forderte von Lehrerkollegien, schriftlich ihre geschlossene parteiliche Meinung in Form von Resolutionen oder Selbstverpflichtungen zu formulieren und dem politischen Auftraggeber zuzuschicken. Möglichst so passgerecht, dass man sie in der Presse propagandistisch verwenden könnte.

Ich erinnere mich, wie auf dem Höhepunkt des jahrelangen, primitiven und an religiösen Fanatismus grenzenden Stalinkultes, unmittelbar nach dem Tode Stalins, eine breit angelegte, in alle Lebensbereiche hinein wirkende politische Kampagne und Verpflichtungs-Bewegung in Gang gesetzt worden war.

Ich zitiere dazu Auszüge aus dem

„Beschluß des Sekretariats der Kreisleitung der SED Gotha vom 12. 3. 1953“, der in Form eines Schreibens, 14 Punkte enthaltend, allen SED-Grundorganisationen zugestellt wurde:

1. Sämtliche Parteiorganisationen in den volkseigenen und artverwandten Betrieben und in der Privatindustrie sowie an den Schulen, in den örtlichen Organen der Staatsmacht, in den volkseigenen Gütern, Produktionsgenossenschaften, MTS und in den Massenorganisationen oder sonstigen Institutionen und Ortsparteiorganisationen werden beauftragt, die persönlichen oder im Kollektiv abgegebenen Verpflichtungen zu erfassen und in ihrer Durchführung zu kontrollieren. Über die Durchführung der Realisierung ist … zu berichten. Bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen ist die öffentliche Kritik zu entfalten. Die betreffenden Personen müssen zur Rechenschaft gezogen werden.

4. Die Grundorganisationen werden beauftragt, jeden zweiten Tag über die Stadtbezirke bzw. der Kreisleitung direkt Bericht zu geben, über alle Vorkommnisse, die sich anlässlich des Ablebens des Genossen Stalins gezeigt haben. Das gilt sowohl für Verpflichtungen als auch für Erscheinungen der Arbeit des Klassengegners …. Negative Erscheinungen, die die Mitglieder der Blockparteien betreffen, müssen schnellstens … zur Diskussion gestellt werden und Schlussfolgerungen gezogen werden.

7. Genosse F …, Vorsitzender vom Friedensrat, erhält den Auftrag, dafür zu sorgen, dass einzelne Persönlichkeiten, Künstler, Professoren, Pfarrer, Doktoren usw. an die gleichen Kreise von Personen nach Westdeutschland schreiben und sie auffordern gegen den Generalkriegsvertrag*) Stellung zu nehmen.

9. Alle Genossen in den Massenorganisationen werden beauftragt, im Rahmen der starken Selbstverpflichtungsbewegung zum Ableben des Genossen Stalin, eine starke Selbstverpflichtungsbewegung von Jugendlichen für den Eintritt in die kasernierte Volkspolizei und VP-Helfer zu organisieren. Das gleiche gilt für die verstärkte Werbung für die Gesellschaft für Sport und Technik sowie für die Deutsch-Sowjetische Freundschaft.

12. Genosse B … wird beauftragt, sämtliche Schulen des Kreises zu veranlassen, daß dort ebenfalls eine starke Selbstverpflichtungsbewegung anlässlich des Todes des Genossen Stalin entfaltet wird. Es ist besonders darauf hinzuwirken, daß die Schulen … Schulen in Westdeutschland anschreiben, um sie gegen die 3. Lesung des Generalkriegsvertrages zu mobilisieren …

*) Beitritt der BRD zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft. (2)

Man achte in diesem Schreiben der SED-Kreisleitung auf den imperativen Sprachstil: „ … beauftragt ….“, „zu entfalten“, „zu mobilisieren“, „zu organisieren“, „Schlußfolgerungen ziehen“ … „zur Rechenschaft zu ziehen“ usw. Ich habe an Text und Orthographie nichts geändert!

Im Frühjahr 1953 hatte die SED- und Staatsführung einen breit angelegten Angriff gegen die Kirche, insbesondere gegen die evangelisch-kirchliche Jugendorganisation „Junge Gemeinde“, eingeleitet. Diese Kampagne zielte hauptsächlich auf die Oberschulen, wo den 14 – 18-jährigen Jugendlichen kategorisch die Entscheidung abverlangt werden sollte: entweder Eintritt in die FDJ oder „Junge Gemeinde“. Das bedeutete, wer sich nicht für „unseren“ Staat, also für die FDJ, entscheidet und stattdessen weiterhin Mitglied der christlichen Jungen Gemeinde bleibt, der verdiene nicht, die Oberschule besuchen zu dürfen! Als staatsfeindliches Delikt warf man der evangelischen „Jungen Gemeinde“ vor, sie stünde durch ihre Beziehungen zur evangelischen Kirche in Westdeutschland mit dem „westdeutschen Imperialismus“ in Verbindung. Man konnte in der Zeitung lesen: „Junge Gemeinde – Tarnorganisation für Kriegshetze, Sabotage und Spionage im USA-Auftrag“ (Schlagzeile aus „Junge Welt“, Extrablatt April 1953) (3)

Auf die Löfflerschule als Grundschule (damals Klassen 1 – 8) traf diese politische Attacke nicht zu. Aber die Parteisekretäre der Grundschulen sollten in der Gothaer Arnoldi-Oberschule „zum Einsatz gebracht werden … zur Unterstützung der dort tätigen Genossen Lehrer“!

So bestellte man uns Parteisekretäre in die Kreisleitung. Dort wurden wir instruiert, noch mal „gründlich“ über den „staatsfeindlichen Charakter“ der Jungen Gemeinde „aufgeklärt“ und „mit Parteiauftrag“ verpflichtet, in der Arnoldischule mit den Jugendlichen einer jeweiligen Klasse „zu diskutieren“. Mit dem Ziel, die betreffenden Mädchen und Jungen von der Jungen Gemeinde abzuziehen und einzig und allein dem Dienst in der FDJ zuzuführen. Abschließend bekam jeder von uns die für ihn vorgesehene Klasse genannt und den bereits festgelegten genauen Zeitpunkt zur befohlenden „Aussprache.“ Wie gesagt: Das war ein „Parteiauftrag“ – fast wie ein militärischer Kampfauftrag! Keiner der versammelten Parteisekretäre von den Schulen hat widersprochen!

Mir, zu dieser Zeit noch Parteisekretär der Löfflerschule, blieb bis zu meinem Termin eine Frist von etwa 12 Tagen. – Ich wusste, was da auf mich zukam: Entweder auf die Jugendlichen dieser 11. Klasse Druck ausüben, sie einschüchtern, ihnen drohen und sie in die Enge treiben (was mir die Partei hoch anrechnen würde) oder ihnen eindeutig Toleranz zusichern, ihnen zuhören und sie selber frei entscheiden lassen. – Ich hatte unruhige Nächte und legte mir nach mehrfachen Überlegungen ein Konzept zurecht, nach dem ich vorgehen wollte, ohne die Jugendlichen dieser Klasse zu gefährden, und wodurch ich gegenüber der Partei sichtbar machen konnte, dass ich trotz „guten Willens“ für eine derartige Aufgabe nicht geeignet sei. Diesen gedachten Plan trug ich schwer mit mir herum, versuchte ihn in Gedanken zu präzisieren und auszugestalten, doch dann – ganz plötzlich und unerwartet wurde das ganze Unternehmen „Junge Gemeinde“ auf der Stelle abgeblasen!

Der 17. Juni 1953, der „Neue Kurs“ von Partei und Regierung in Verbindung mit dem Aufstand der Berliner Arbeiter und der begonnene Streik der LOWA-Arbeiter in Gotha, hatte die SED-Kreisleitung gezwungen, jene Aktion abrupt fallen zu lassen. Ich sah mich über Nacht wie befreit und war heilfroh, dass diese drückende Last von mir gewichen war. Zugleich waren jene Tage vom 17. Juni auch für uns in der Schule sehr aufregend. Der Unterricht sollte wie gewohnt weitergeführt werden, was auch geschah. Wir „Genossen“ wurden durch Kurier angewiesen, sofort „höchste Wachsamkeit“ zu üben. Ein Schulinspektor brachte zwei Kleinkalibergewehre mit Munition ins Direktorzimmer (!) und verordnete eine Nachtwache in der Schule. Das hieß, wir Genossen mussten des Nachts zu zweit als Doppelposten im Schulhaus Wache halten – gegen eventuelle „feindliche Handlungen des Klassengegners“. Über Telefon sollten wir der übergeordneten Dienststelle, also dem Büro des Schulrates, sofort Meldung erstatten, falls unserer Schule Gefahr drohe! – Wir fanden das lächerlich, setzten uns nachts zu dritt ins Direktorzimmer und spielten Skat. Ab und zu wurde angerufen und gefragt, ob alles in Ordnung sei. Nach der dritten Nacht, so glaube ich mich zu erinnern, wurden die Gewehre wieder abgeholt. Aber innerhalb der Partei herrschte weiterhin höchste Wachsamkeit.

In jenen 50er Jahren war ein gewisser Genosse x als Beauftragter der SED-Kreisleitung, Abt. Agitation und Propaganda, für die Schulparteiorganisationen zuständig. Er leitete Zusammenkünfte der Schulparteisekretäre in der Kreisleitung, erteilte Anweisungen, prüfte Versammlungsprotokolle, Arbeitspläne und Rechenschaftsberichte der Schulparteiorganisationen, nahm an deren Parteiversammlungen teil und war insgesamt für Kontrolle und Anleitung der Schulparteiorganisationen und somit auch für die politische „Betreuung“ der Löfflerschule verantwortlich.

Ich vergesse diesen Mann nicht: seinen Namen, sein arrogantes Auftreten, seine krähende Feldwebelstimme, sein aggressiv durchdringender Blick, seine spitzen, scharfen dogmatischen Phrasen – alles das sehe und höre ich, wenn ich zurückdenke an diesen kleinwüchsigen mächtigen Mann der Partei. „Giftzwerg“ wurde er genannt unter den Genossen der Gothaer Schulen. Dieser Parteifunktionär war für mich ein personifiziertes Sinnbild stalinistischer Parteidiktatur. Das war kein „Genosse“, wenn man darunter einen gleichgesinnten, vertrauten politischen Freund und Gefährten versteht. Er war der kleine Diktator – ein Ebenbild der Mächtigen von den oberen Etagen der Partei.

Ich erinnere mich noch genau, wie er als Instrukteur der SED-Kreisleitung in einer Wahl-Versammlung unserer Parteigruppe aufgetreten ist. Die Genossin P., die mir nachfolgende Parteisekretärin an der Schule, hatte den Rechenschaftsbericht der Parteileitung der Schule vorgetragen, dann wurde die neue Parteileitung gewählt und anschließend der neue Arbeitsplan der Parteigruppe gelesen und erläutert. Er hörte sich noch den Beginn der Diskussion an, dann setzte er mit einem Donnerwetter ein, verriss in harten Worten den Arbeitsplan, schrie scharf seine Beanstandungen in die Runde, erklärte den Arbeitsplan für null und nichtig, forderte auf der Stelle dessen grundlegende Überarbeitung und Korrektur und befahl die Wiederholung dieser Wahlversammlung, an der er selbstverständlich wieder teilnehmen werde. Es wirkte vernichtend und in hohem Maße verletzend. – Ich weiß heute nicht mehr genau, was er bemängelt hatte oder welches „wichtige“ politische Klassenkampf-Thema die Parteisekretärin in ihrem Arbeitsplan vergessen hatte. Das wäre auch nicht so wichtig, es war einzig und allein sein geradezu menschenfeindliches Auftreten. Waren wir seine politischen Sklaven oder seine politischen Freunde und Genossen? Man erzählte sich damals, dass dieser Genosse im trunkenen Zustand damit prahle, unter seiner Jacke eine Pistole zu tragen – natürlich im Auftrag der Partei! Ob das nun stimmte oder nicht. Man traute es ihm zu, zumal die politische Herrschaft der Partei in ihrer ganzen Schärfe hinter ihm stand.

Diese Art zu herrschen und die eigenen Genossen voranzutreiben wurde immer wieder mit der „notwendigen Härte im verschärften Klassenkampf“ begründet. Die Partei müsse verlangen, dass ihre Mitglieder bedingungslos gehorchten und mit gleicher „Konsequenz“ und „Parteidisziplin“ gegenüber Kollegen, Schülern und Eltern aufzutreten hätten.

So fragte ich mich: Ist diese praktizierte Diktatur der SED nicht nach innen gerichtet? Dient sie nicht in erster Linie zur Disziplinierung oder gar zur bedingungslosen Unterwerfung der eigenen Parteimitglieder und darüber hinaus eines ganzen Volkes? Und „unsere sowjetischen Freunde“ und die KPdSU als „Bruderpartei“ – sind wir nicht deren Gewaltherrschaft und Besatzungsmacht ohnmächtig ausgeliefert? – Immer wieder die Frage: Geht es um den Sozialismus oder geht es um die feste Verankerung und Festigung der sowjetrussischen Machtposition in Mitteleuropa? – Oder um beides?

Andererseits fiel es mir auch schwer, damals der Deutschlandpolitik Adenauers zu folgen. Hätte man nicht doch das sowjetische Angebot zu einem Friedensvertrag unter der Bedingung einer Neutralisierung Deutschlands und ohne Wiederbewaffnung annehmen sollen? Die Sowjets wenigstens beim Wort nehmen müssen? Demokratie für ganz Deutschland unter Verzicht auf Einbindung in einen Militärpakt, weder nach Ost noch nach West – wäre das nicht eine annehmbare Perspektive gewesen? Und Aussicht auf eine „bessere Freiheit“ für uns hier im Osten?

Dann störten mich auch die Alten Nazis in den Bonner Ämtern und Behörden. Oder war das nur üble Propaganda der SED – diese „Globke“ und „Oberländer“?

In starken inneren Konflikt geriet ich, wenn ich zu einem Agitationseinsatz beordert wurde. Ich erinnere mich, wie wir Lehrer am Wochenende mit einem LKW zu einem „Aufklärungseinsatz“ nach Haina, einem Dorf im Kreis, gefahren wurden. Dort erhielten wir zu zweit oder zu dritt einen Straßenabschnitt zugewiesen, wo wir von Haus zu Haus die Leute aufsuchen und „aufklären“ sollten. Vielleicht über das „Wahlprogramm der Nationalen Front“ oder irgendwelche Parteitagsbeschlüsse oder auch über die „Friedensvorschläge“ der Sowjetunion. Jedenfalls zu dem Thema einer aktuellen ideologischen Kampagne. Ein andermal – so weiß ich noch – mussten wir in Gierstädt von Haus zu Haus gehen und die Bauern für irgendeine politische Aktion oder bevorstehende „Volkswahl“ agitieren. Wenn das Hoftor geschlossen blieb nach mehrmaligem Klopfen, zogen wir zufrieden weiter. Natürlich gab es bei solchen Gesprächen, zu denen die Gesprächspartner beider Seiten gedrängt wurden, keinen echten Meinungsaustausch. Die Fremden, die da aus der Stadt gekommen waren, trugen pflichtgemäß, formal oder gekürzt und abgeschwächt die phraseologischen Parolen und Erklärungen vor; wenn möglich beschränkten sie sich auf die Überreichung einer „Aufklärungsschrift“. Die Angesprochenen standen da und nickten vorsichtig. Mancher Bauer wagte einen gemäßigten Einwand, gab aber sicherheitshalber zu verstehen, dass er die „Friedenspolitik von Partei und Regierung“ selbstverständlich unterstütze. Nur in wenigen Fällen zeigte man offen und unverkennbar eine ablehnende Haltung. Meistens entstand eine peinliche Heuchelei, die höchstens dann erträglich wurde, wenn sie in einen verschmitzt ironischen Dialog überging. – Es war ein widerliches Theater, weil alles erzwungen. Doch die Schule, sagen wir Partei- und Schulleitung, hatte einfach auf Anweisung der übergeordneten Parteiorgane eine bestimmte Anzahl von Kollegen/innen „zu mobilisieren“, diesen den politischen Auftrag „zu erklären“, das heißt ihnen einfach zu sagen, was sie zu tun hätten. Wer von uns wollte eine ehrliche Verweigerung oder Ablehnung dieses unwürdigen Auftrages wagen? Dann als „Feind unseres Friedenskampfes“ und der „Arbeiterklasse“ dastehen? Unsere Kolleginnen konnten freilich Samstag nachmittags stichhaltige Gründe vorweisen oder vortäuschen: großer Haushalt, kleine Kinder oder Krankheit in der Familie; doch wir jungen Männer, zumal noch Genossen der SED, wir standen ganz oben auf der Liste, wenn es um die Auswahl geeigneter Einsatzkräfte ging. Und immer, wenn man sich letztendlich doch fügte, folgte man auch einer gewissen Angst, die – so empfand ich das –von den Parteimächtigen zur Machtausübung ganz bewusst genährt wurde.

Dazu diente, meines Erachtens, auch die öffentliche „Entlarvung“ und Verurteilung von „Klassenfeinden“ in Presse und Rundfunk. Ich erinnere mich, wie wir im Kollegium Schauprozesse, z. B. den Slanski-Prozess von Prag, auswerten mussten. Einmal sogar waren wir Mitglieder der SED-Gruppe der Schule in unseren Patenbetrieb, ins RAW, bestellt. Gemeinsam mit der Parteigruppe dieses Patenbetriebes mussten wir uns in einem Saal die Rundfunkübertragung einer „bedeutsamen“ Gerichtsverhandlung bzw. Urteilsverkündung gegen eine Gruppe von „Staatsfeinden“ anhören. Warum das? Ich meinte zu spüren, dass all die großen und kleinen Berichte von Prozessen gegen „Klassenfeinde“ bei der Bevölkerung Einschüchterung, Abschreckung und Angst erzeugen sollten.

Irgendwann in den Jahren 1952 – 54 schickte mich die Partei für zwei Wochen auf die Kreisparteischule Langensalza. Ich war vorher beauftragt worden, innerhalb der Schulparteiorganisation das „Parteilehrjahr“ zu leiten (… da ich ja Geschichtslehrer sei). Nun meinte man, mich auf dieser Parteischule darauf vorbereiten zu müssen. Dieser Lehrgang gab mir den Rest. Untergebracht in einem Internat, zu 5 oder 6 Personen auf dem Zimmer, hatten wir täglich einem 10-stündigen militanten Schulungsprogramm zu folgen und nach dem Abendessen „organisiertes Selbststudium“ zu betreiben. Um 22 Uhr Zapfenstreich – Bettruhe. Ich wollte abends mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Das wurde nicht erlaubt. Zwei Wochen kein aufrichtiges Wort, unentwegt Heuchelei und ernsthaft verkrampfte Gesichter – das war quälend und niederdrückend.

Mit solchen massiven politischen Erfahrungen belastet, begann für mich die Zeit, in der ich mich von dieser SED innerlich immer weiter entfernte und darüber nachzudenken begann, wie ich mich von der Partei trennen könnte. Manchmal fühlte ich mich unter dem Druck dieser Parteidisziplin schlechter als auf dem Kasernenhof. Ich blieb auch fest entschlossen, mich nicht zum gewissenlosen Handlanger eines unerbittlichen Machtapparates herabwürdigen zu lassen, hatte ich mich doch schon einmal als junger Mensch einbinden lassen in eine Diktatur, die ich nachher als Schreckensherrschaft erkennen musste.

Ich wollte mich nicht gegen die Entwicklung einer sozialistischen Gesellschaft sträuben. Nein, mir wäre – nach meinem damaligen marxistischen Verständnis – eine sozial gerechte oder sozialistische Neuordnung schon recht gewesen, aber unter demokratischen Bedingungen! Hier aber in der SED-Wirklichkeit wieder Zwang, Angst und Gesinnungsterror – im Namen einer sozialistischen Idee! Nein – das konnte nicht besser sein. Oder waren es, wie gut meinende Genossen beschwichtigend sagten, lediglich die „Kinderkrankheiten einer neuen sozialistischen Gesellschaft“?

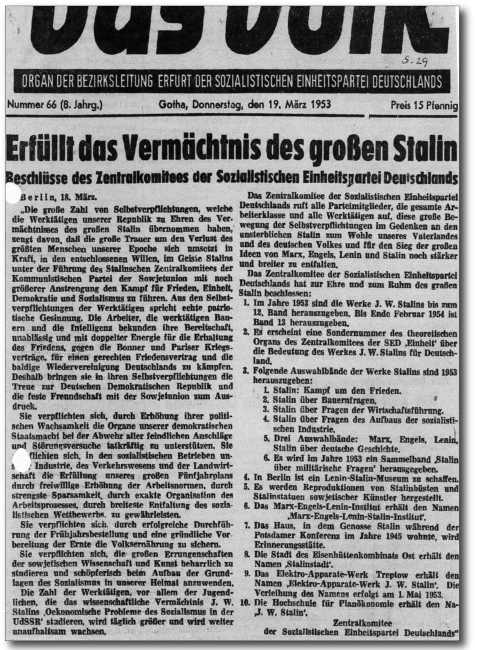

Tageszeitungsblatt vom 19. März 1953.

Hinzu kam, dass das, was ich vom „Westen“ hörte, von jenem Kapitalismus mit den vielen „tüchtigen Leuten“ aus alter Zeit, natürlich auch Misstrauen erregte. Dann wiederum war ich von der freien, kritischen Berichterstattung im westdeutschen Rundfunk und den übertragenen kontrovers geführten Bundestagsdebatten sehr angetan. Wenn ich (z. B.) im Radio hören konnte, wie der SPD-Abgeordnete Erler im Plenum des Bundestages gegen die Adenauer-Regierung loswetterte! War das nicht Demokratie?

Doch wir, die wir in der DDR lebten und hier arbeiteten, mussten wir uns nicht danach richten, wie uns die SED-Parteitage, das „Neue Deutschland“ und unsere „sowjetischen Freunde“ die Welt erklärten? Konnte man sich da als Mensch oder vor allem als Schullehrer heraushalten? Oder gar unberührt lassen von allen Skrupeln gegenüber dem totalitären Diktatur- und Machtgetriebe? Wäre es möglich oder zur Selbsterhaltung besser gewesen, das ganze ideologische Getöne samt Klassenkampf-Gelärme einfach zu überhören und sich damit abzufinden, dass wir Deutschen eben die Verlierer sind und dass uns – ganz nüchtern und realistisch gesehen – nichts anderes übrig bleibt, als sich bedingungslos zu fügen und mitzumachen – also mit den Wölfen zu heulen?

Doch ich stand nun mal nicht außerhalb oder auf zeitliche Distanz, sondern mittendrin! Mal dafür – mehr dagegen. – Und gab es da einen Weg, herauszufinden aus diesem Druckkessel?

Meine Hauptaufgabe: der schulische Unterricht

Nun war dieses „Parteileben“ nur die eine Seite meines Lehrerdaseins. Das Wichtigere – mittendrin – das waren die Kinder, die Mädchen und Jungen, die täglich vor mir saßen. Die wussten selbstverständlich kaum etwas von meinen politischen Sorgen. Sie fühlten sich als Schulkinder und erwarteten von ihrem Lehrer, dass er sich ihnen zuwandte, mit Autorität, aber möglichst auch in ausgeglichener Freundlichkeit, der sie auf verständliche Weise lehrte, was sie auch lernen wollten, und der sie vertrauensvoll und helfend begleitete in ihren Kinder- und Jugendjahren.

Und das zu leisten, mich vor allem den Kindern zu widmen, sie zu lehren und pädagogisch im humanen Sinne zu lenken, mich für sie verantwortlich zu fühlen und mit den Eltern zusammenzuarbeiten – das war meine Hauptaufgabe! Ich wollte dabei moralisch-politisch glaubwürdig bleiben und keinesfalls Gesinnungszwang ausüben. Gerade das war mir, dem einst verführten Jungvolkjungen aus der Hitlerzeit, in meiner jetzigen Schulstube äußerst wichtig.

So sah ich mich einerseits der störenden, zehrenden Belastung durch das politisch-staatliche Herrschaftsregime ausgesetzt, andererseits fühlte ich mich moralisch verpflichtet, unter Einsatz meiner ganzen Kraft und Energie – in meiner eigentlichen Arbeitszeit – meine tägliche Unterrichts- und Erziehungsarbeit so gut wie möglich zu leisten.

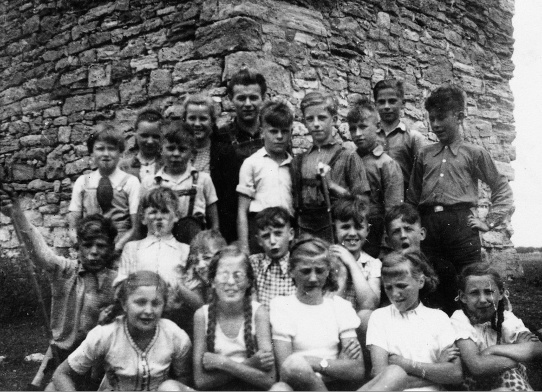

Mit meiner 6c in den Fahner Höhen 1952.

Mein Unterricht und die Lehrtätigkeit war besonders in den ersten Lehrerjahren für mich sehr zeitaufwendig, teils auch schwierig, weil ich – wie fast jede/r meiner Kollegen/innen – in mehreren Fächern unterrichten musste, auch wenn es mir dazu an der erforderlichen Ausbildung und Qualifikation fehlte. Wir Neulehrer mussten das ganze Spektrum des Unterrichts bestreiten. Als Geschichtslehrer ausgebildet, notdürftig in Deutsch und Geographie, musste ich auf Grund der Lehrer- und Schulsituation auch in anderen Fächern unterrichten. Mit Selbstverständlichkeit in Deutsch oder Mathematik, darüber hinaus in Erdkunde, Physik und natürlich als Klassenlehrer damals auch in Staatsbürgerkunde, und, weil ja ein „junger“ Lehrer, auch in Turnen! Zu meiner Profilierung als Sportlehrer schickte man mich in Ferienzeiten – so nebenbei – zu einem Lehrgang für Sportlehrer.

Wir Kollegen/innen halfen uns gegenseitig. Mit der Kollegin M., zum Beispiel, die wie ich als Parallelklassenlehrerin Deutsch und Mathematik unterrichtete, traf ich mich wöchentlich einmal zu einer Arbeitsberatung. Gemeinsam besprachen wir den zu vermittelnden Lehrstoff und dazu geeignete Lehrmethoden. Solch eine Gemeinschaftsarbeit ergab sich zwangsläufig, da wir unfertigen Lehrer ihrer bedurften. Durch die Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe entwickelte sich dann, wenn man sich weltanschaulich verstand, meist ein recht gutes kollegiales Verhältnis. Wir saßen alle „in einem Boot“ und waren als Lehrer alle „gleich gut und gleich schlecht“. So konnte kaum Überheblichkeit oder Konkurrenzneid aufkommen. Vorausgesetzt, wie schon angedeutet, dass nicht politische Differenzen und Absichten den Zusammenhalt störten.

Mit der Klasse 7a auf der Ebertswiese 1951.

Es gab nur eine Kollegin damals unter uns, die „über uns“ Neulehrern stand, Frau St., aus dem zerbombten Köln nach Thüringen evakuiert, war sie seit Kriegsjahren als altgediente Lehrerin (55 Jahre alt) in Gotha tätig. Als Älteste im Kollegium ließ sie uns freundlichst spüren, dass wir jungen, halbfertigen Neulinge weniger wussten als sie!

Der in den ersten Jahren von uns Neulehrern geforderte Einsatz in mehreren oder gar vielen Unterrichtsfächern war in der zweiten Hälfte der 50er Jahre in so hohem Maße nicht mehr notwendig. Inzwischen waren akademisch ausgebildete Lehrer, meist in zwei Lehrfächern, nachgerückt und hatten auch an unserer Schule Lehrplätze der in den „Westen abgehauenen“ Kollegen/innen eingenommen. Zugleich hatten wir einstigen Neulehrer bei zunehmend gewonnenen Erfahrungen inzwischen auch ein erstes Fachlehrer-Fernstudium absolviert, so dass an der Schule mehr und mehr gut ausgebildete Fachlehrer jeweils fachgerecht eingesetzt werden konnten. Der qualitative Unterschied zwischen Neulehrern und normal ausgebildeten Lehrern glich sich aus.

Ich hatte – wie schon gesagt – nach meiner ersten und zweiten Lehrerprüfung ein Fernstudium in Deutsch aufgenommen und 1957 abgeschlossen. Deutsch hatte ich als zweites Unterrichtsfach vorgezogen, weil es meiner Liebe zur Literatur entgegenkam und da ich meinte, im Deutsch- und Literaturunterricht meinem weltanschaulichen Verständnis leichter gerecht werden zu können.