- -

- 100%

- +

Manche Lehrer/innen glaubten sich anfangs wehren zu können gegen die ihnen auferlegte „berufsfremde“ Tätigkeit in einer politischen Kinderorganisation. Sie verwiesen auf ältere Jugendliche, auf Oberschüler oder Studenten, die als Gruppenpionierleiter viel besser geeignet seien. Andere fügten sich und führten ihren „Pionierauftrag“ formal aus, ohne viel zu bewirken. Einige standen mit Überzeugung zu ihrer neuen Aufgabe.

Schulveranstaltung zum Tag des Kindes 1953.

Abgesehen von meiner Abneigung gegen diese hinzugekommene „Pflicht“, sah ich mich im Widerspruch. Zum einen war ich wie andere geneigt, mitzuhelfen, für die Kinder eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu gestalten. Doch die ideologische Ausrichtung und der rituelle Kult des „Pionierlebens“ mit militanten „Fahnenappellen“ und „feierlich“ aufgezogenen Pionierveranstaltungen stießen mich ab. Da stiegen in mir Bilder auf von einst erlebtem patriotischen, „zackigen“ Gehabe, und bei öffentlichen Pionieraufmärschen mit Fanfaren und Spielmannszug zum Tag der Republik hörte ich wieder den schmetternden Klang der Hitlerjugendfanfaren …!

Zur „Pionierarbeit“ zählte man auch geforderte oder freiwillige Sondereinsätze von Schülern außerhalb des Unterrichts, die von den Lehrern organisiert bzw. geleitet werden mussten. Manche dieser Einsätze hatten wenigstens einen Sinn: wie Altstoffsammlungen an der Schule, Pflegearbeiten im Schulgelände oder Erntehilfe in benachbarten Dörfern. Dass wir helfen sollten, auf den Feldern der Bauern die Kartoffelkäfer abzusammeln, konnte man für nützlich ansehen. Aber wenn dann zur Motivierung der Kinder ein Feindbild herhalten sollte, indem man erklärte, die „klassenfeindlichen, westdeutschen und amerikanischen Imperialisten“ hätten die Kartoffelkäfer über unseren Feldern abgeworfen, dann war das gemeinnützige Tun schon wieder politischpropagandistisch entwertet und nicht mehr glaubhaft ….

Abgesehen von einigen Höhepunkten und interessanten schulischen Veranstaltungen, lief die „Pionierarbeit“ an der Schule, aus meiner Sicht gesehen, ziemlich formal ab oder pflichtgemäß diszipliniert; und als „Erziehungsträger“ (!) kam der Pionier-Verband nur schwer ins Laufen.

Mit meiner Klasse 1953 …

… und unterwegs 1954.

Die „Ferienaktion“

Zu dem umfassenden Aufgabenbereich des Lehrers gehörte auch seine Mitwirkung bei der Organisation und Gestaltung der 1950 staatlich eingeführten „Ferienaktion für Kinder“. Unter dem Motto „Frohe Ferientage für alle Kinder“ wurde als Erstes verfügt, dass jede Grundschule (Kl. 1 – 8) während der Sommerferien in zwei Durchgängen von je drei Wochen so genannte Örtliche Ferienspiele an der Schule bzw. an einem örtlichen Ferienstützpunkt durchzuführen habe.

Sport und Spiele, interessante Gruppenbeschäftigung und von zentraler Stelle vorgegebene Veranstaltungen wie Kinobesuch, Informations- oder politische Gedenkstunden waren vorgesehen und erwünscht. In den folgenden Jahren wurde die ideologische Erziehung der teilnehmenden Kinder stärker betont. Parteifunktionäre forderten, dass die „ideologische Erziehungsarbeit“ in den langen Sommerferien nicht zum Erliegen kommen dürfe und daher während der „Ferienaktion“ weitergeführt werden müsse.

Zum Stützpunkt der Örtlichen Ferienspiele unserer Löfflerschule war seit 1951 der Bereich der Ausflugsgaststätte „Berggarten“ auf dem Kranberg nahe der Stadt bestimmt worden. Der Gaststättenwirt G. und seine Frau, denen man die verordneten Ferienspiele einfach vor die Nase gesetzt hatte, sahen sich wohl anfangs eher gezwungen und geschäftlich belastet. Sie mussten als Gastgeber der Ferienspiele ihr Gartenlokal zur Verfügung stellen. Und zur Mittagszeit, wenn hier das von der Zentralküche angelieferte Mittagessen für etwa 150 bis 200 Kinder ausgegeben und eingenommen wurde, sahen sich wohl private Gäste des Gasthauses am Rande des Geschehens eher benachteiligt.

Die meisten unserer jungen Lehrerinnen und Lehrer waren während ihrer Sommerferien (!) für je einen Durchgang als Gruppenleiter/in eingesetzt. Jede/r bekam eine Gruppe von Mädchen und Jungen, etwa 20, mit denen er über einen Zeitraum von drei Wochen, wochentags von 9.00 bis 16.00 Uhr, die Ferienspiele zu betreiben hatte. Alle Gruppen trafen sich am Morgen auf vereinbartem Platz und zogen gemeinsam hinauf in den Kranberg, wo im Wirtshausgarten der Gaststätte „Berggarten“ das allgemeine Tagesprogramm durch die Lagerleitung bekannt gegeben wurde. Danach begaben sich die einzelnen Gruppen (12 bis 15 etwa) zu ihren Gruppenplätzen am Rande der Spielwiese oberhalb des Gartenlokals.

Abgesehen von festgelegten Veranstaltungen, war es den Gruppenleitern überlassen, das Tagesprogramm der Gruppe nach eigenen Vorstellungen und nach den Bedürfnissen der Kinder zu gestalten. Wichtig für die Kinder war ihr fester Lagerplatz am Rand der großen Spielwiese, halb im Gebüsch. Es machte ihnen Spaß, ihren selbst ausgesuchten Platz durch Gezweig abzugrenzen und mit trockenem Gras und mitgebrachten Decken behaglich zu gestalten. Mancher brachte eine alte Zeltplane mit, die als Schutzdach gegen Regen aufgehängt wurde. Von diesen Gruppen-Lagerplätzen aus wurden unter Anleitung des Gruppenleiters alle ausgedachten Unternehmungen in Gang gesetzt. Neben einfachem Versteckspiel, Geländespiel oder Schnitzeljagd im nahen Wald, naturkundlichen Kleinexkursionen oder x-beliebigen Entdeckungsgängen, lustigen Unterhaltungsspielen im Lager und vor allem Sportspielen auf der großen Wiese wurden alle möglichen Beschäftigungen genutzt. Manchmal meldete sich eine Gruppe ab, um in ein Schwimmbad zu fahren oder einen ganztägigen Ausflug zu unternehmen. Geschickte Gruppenleiter förderten die Ideen- und Entdeckungslust der Kinder.

Die von der städtischen Leitung der Ferienspiele angesetzten zentralen Veranstaltungen für Ferienspiellager mussten in unserem Tagesprogramm berücksichtigt werden. Sie brachten gelegentlich auch gewünschte, vertretbare Abwechslung in den Tagesablauf. Meistens waren es Filmvorführungen im Kino der Stadt oder Vorträge in unserem Stützpunkt „Berggarten“. Man schickte uns z. B. einen Förster, der über das Leben im Walde und vom Naturschutz erzählte, oder einen „Arbeiterveteran“, der von seinem „antifaschistischen Widerstandskampf“ gegen die Nazis berichtete, oder einen Verkehrspolizisten oder einen Zauberer vom Zirkus und dergleichen.

Der dreiwöchige Ferienspiel-Durchgang endete mit einer großen „Abschiedsfeier“ am letzten Tag. Jede Gruppe war aufgefordert, einen originellen Vortrag oder Auftritt für das große Abschlussprogramm vorzubereiten. Es war erstaunlich und interessant, wie ideenreich und begeistert die Kinder dann ihre eingeübten Darbietungen zum Besten gaben. Ich erinnere mich an schöne Abschlussveranstaltungen im Beisein der eingeladenen Eltern – mit großem Lagerfeuer und abschließendem Lampion-Zug hinunter in die Stadt.

Es sei noch erwähnt: Die Teilnahme an den Ferienspielen war freiwillig! Sie kostete nur eine geringe Gebühr: zwei Mark pro Durchgang. Die Verpflegung der Kinder und Helfer erfolgte ohne Abgabe von Lebensmittelkarten. Der von der Schule beauftragte Leiter der Ferienspiele wurde von einem Angestellten der Stadtverwaltung unterstützt. Von seiner Behörde zu diesem besonderen Zweck vorübergehend abgestellt, war er für die Verpflegung und wirtschaftliche Verwaltung dieses Stützpunktes der Ferienspiele verantwortlich. Auch Eltern-Frauen, von der Schule geworben und eingewiesen, waren als Ferienspielhelfer im Küchendienst oder als Gruppenleiterin eingesetzt worden. Das Ganze wurde also mit großem Aufwand betrieben.

Abgesehen von den vorgegebenen Richtlinien zur „ideologischen Erziehung“, waren wir mitverantwortlichen Lehrer bestrebt, für die Kinder sinnvolle, erlebnisreiche, frohe Ferienwochen zu gestalten. Die meisten von uns haben sich um heikle oder schwierige politische Themen herumgedrückt oder versucht, diese auf ein vernünftiges Maß abzuwandeln. Wer wollte schon die Kinder in den Ferien aufdringlich agitieren. In den von „oben“ geforderten Berichten nach Abschluss der Ferienspiele hat man natürlich den Vollzug der geforderten „Erziehungspflichten“ im einzelnen genau aufgeführt, damit es keinen Ärger gab.

Im Laufe der 50er Jahre wurde die „Ferienaktion für Kinder“ weiter ausgebaut. Neben den „Örtlichen Ferienspielen“ wurden zunehmend mehrtägige Ferienwanderungen oder -fahrten ermöglicht und gefördert. Eine zentrale Verteilungsstelle bot den Schulen anreizende Wanderquartiere in interessanten Landschaften und Städten der DDR an, in denen Wandergruppen mehrtägig untergebracht und verpflegt werden konnten.

Ich habe davon oft Gebrauch gemacht, denn ich bin gern mit Kindern auf Fahrt gegangen. Es machte mir Freude, meinen Ideen zufolge mit den Schülern auf Entdeckung zu gehen, mit ihnen Sehenswertes zu erschließen und zu erleben und ihren Gesichtskreis zu erweitern. Natürlich war man als Leiter einer Wandergruppe, ob im Thüringischen unterwegs oder im Erzgebirge, im Harz oder in Berlin, so gut wie Tag und Nacht „im Dienst“. Es war anstrengend und verantwortungsvoll bei allem, was man täglich zu leisten hatte. Aber ein Vorteil lockte: War man 8 oder 10 Tage lang als Wandergruppenleiter unterwegs, war man freigestellt von drei Wochen Einsatz in den „örtlichen Ferienspielen“. Somit verlängerte sich für den „wandernden“ Lehrer die Zeit der freien Tage während der Sommerferien um eine Woche.

Eine weitere Form der staatlich gelenkten „Ferienaktion für Kinder“ waren die „Betriebsferienlager“. Die volkseigenen Betriebe wurden angeregt, an einem interessanten Standort ein geeignetes Gebäude zu erwerben und dieses mit Unterkünften, Küche und Sanitäreinrichtungen als Ferienlager auszubauen. Vornehmlich für Kinder der Betriebsangehörigen. Der Betrieb kam nicht umhin, für Verpflegung, Betreuung und Programm zu sorgen und auch Personal für das Ferienlager zu stellen. Später wurden zusätzlich Studenten oder Oberschüler als Helfer eingesetzt.

Schließlich gab es noch die „Zentralen Pionierlager“, von der obersten Leitung der Pionierorganisation eingerichtet und „geführt“! Bewährte, vorbildliche Pioniere durften für drei Ferienwochen an solch einem Lager teilnehmen und hatten das als Auszeichnung für besondere Verdienste zu verstehen. Nicht jeder wollte dahin!

Mit den Jahren nahm das Angebot und der Bedarf solcher Ferien-Gestaltungen zu, sodass in den Sommerferien fast alle Schüler mindestens an einer dieser angebotenen Ferien-Aktionen teilnehmen konnten.

Warum ich so ausführlich auf die Ferienaktion eingehe? – Ich will zeigen, mit welchem Aufwand die Staatspartei, das Ministerium für Volksbildung und die Pionier-Organisation das staatlich gesteuerte Ferienprogramm für

Ferienspiele im „Berggarten“ 1951 oder 1952.

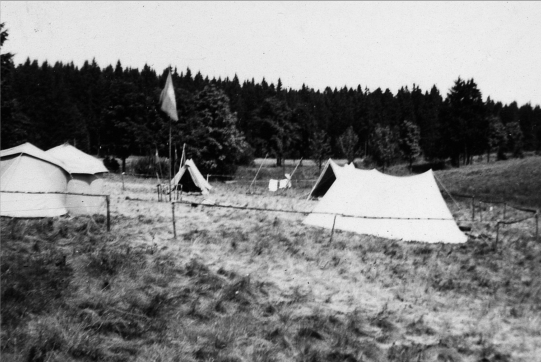

Unser kleines schuleigenes Ferienlager im Thüringer Wald 1958.

Kinder forcierten und Schulen, Kommunen und Betriebe zur Verwirklichung rigoros einspannten. Die Parole „Frohe Ferientage für alle Kinder“ hatten die Urheber in ihrem Sinne sicherlich ernst gemeint, aber doch eng verbunden mit dem Ziel, die „politisch-ideologische Erziehung“ der Schuljugend während der sechs Wochen langen Sommerferien weiterzuführen.

Ich denke aber, dass überall in den Ferieneinrichtungen – wie von selbst – die fürsorgliche Betreuung, eine interessante, kind- oder jugendgerechte Gestaltung der Ferientage und eine vernünftige moralische Beeinflussung der Kinder im Vordergrund standen. Viele Lehrer/innen und die beteiligten Eltern haben sich eingesetzt zum puren Wohl und Nutzen der Kinder. Und jeder von uns Lehrern weiß und hat dabei erlebt, wie durch das tägliche gemeinsame Zusammensein mit den Kindern, durch das gegenseitige nähere Kennenlernen, das allgemeine Lehrer-Schüler-Verhältnis auf schöne Weise an Vertrauen und auch an Freundschaft gewinnen kann.

Dann darf nicht vergessen werden, dass in der dürftigen DDR-Nachkriegszeit die Menschen genügsam … und die Kinder (wie auch Eltern) sehr dankbar waren für jegliche Zuwendung außerhalb des Schulunterrichts: für ein einfaches zusätzliches Essen, für einfache interessante, freudige Erlebnisse und für eine einfache fürsorgliche Betreuung in den Schulferien! Ich meine, die Ferienaktion für Kinder in der DDR hat besonders in den fünfziger Jahren einen gemeinnützigen, kinderfreundlichen Wert gehabt!

Vorbereitung eines Schuljahres

Aus dem, was ich eben berichtet habe, ist zu ersehen, dass wir Lehrer während der Sommerferien zur Realisierung und Gestaltung der Ferienaktion eingesetzt wurden. Darüber hinaus waren wir verpflichtet, auch an Weiterbildungslehrgängen teilzunehmen. Von der achtwöchigen Ferienzeit blieben mir meist nur vier Ferienwochen, denn zu Beginn der letzten Ferienwoche, Ende August, in der so genannten „Vorbereitungswoche“, hatten wir uns wieder in der Schule einzufinden. Das Lehrerkollegium hatte die Aufgabe, das neue Schuljahr organisatorisch und inhaltlich vorzubereiten. Als Auftakt dazu diente damals eine ganztägige Kreislehrerkonferenz in der Stadthalle zu Gotha, in der wir einen zweistündigen Vortrag des Schulrates und anschließend das ergänzende Referat eines führenden Genossen der SED-Kreisleitung über uns ergehen lassen mussten. Vollgepackt mit aktuell politischen Themen und propagandistischen Tiraden neuester Ausgabe wurden den 900 Lehrern des Kreises die Hauptziele der „politisch-ideologischen Erziehungsarbeit“ für das kommende Schuljahr ausführlich und weisungsgerecht dargelegt. Am Nachmittag folgten dann die so genannten Diskussionsbeiträge. Dazu bestellte Lehrer traten ans Rednerpult, um in gleicher Parteisprache die hohe schulpolitische Bedeutung der am Vormittag verkündeten Reden und Ziele zu „untermauern“ und ihre Zustimmung zu versichern. Nur ganz vereinzelt kam es vor, dass ein gestandener, kluger bzw. schlauer Genosse es vermochte, am Rande seiner Diskussionsrede, geschickt balancierend, auch auf ein „Problem“ hinzuweisen. Aber ich habe heute noch im Ohr, wie ein eifernder Genosse, ausgerechnet ein Oberschullehrer, zum Thema „Förderung der Arbeiter- und Bauernkinder“, zum Abschluss seiner Rede – gegen alle geheimen Zweifler – laut in den Saal rief: „Und, Genossen, Kollegen, es gibt keine dummen Kinder!“

Diese Kreislehrerkonferenzen wirkten belastend und waren unergiebig. Sie nahmen mir die in den Ferien wieder gestärkte Lust auf Schule und Kinder. So eine Tagung, die uns Lehrer hätte bereichern und optimistisch stimmen sollen, wirkte wie eine endlose politische niederdrückende Vergatterung. Für jeden wurde deutlich, man wollte uns nach privater Ferienzeit gleich wieder daran erinnern und erneut zeigen, wo der politische Hammer hängt.

So einem politischen Befehlsempfang folgend, mussten wir in den Tagen darauf in der Schule, zunächst in der Parteiversammlung, dann im „Pädagogischen Rat“, den Arbeitsplan für die „Bildung und Erziehung im neuen Schuljahr“ erstellen, in welchem das Kapitel „Politisch-ideologische Arbeit“ an erster Stelle ausführlich dargestellt werden musste. Diesem Arbeitsplan der Schule wiederum folgend, hatte jeder Klassenlehrer dann seinen „Klassenleiterplan“ mit gleichlautenden Schwerpunkten auszuarbeiten, der zwei Wochen später dem Schuldirektor zur Kontrolle vorgelegt werden musste.

Hinzu kam in jenen Jahren, dass wir Lehrer während der Vorbereitungswoche dazu verpflichtet wurden, an einem Tag in einem der benachbarten Dörfer einen Ernteeinsatz zu leisten.

Meistens mussten wir helfen, die Getreideernte einzubringen. Einmal – ich erinnere mich – stand ich in Siebleben oben auf der Dreschmaschine und musste dem Drescher die Weizengarben zureichen. Ich erinnere mich auch, dass unser Kollegium zu Bauern in Leina zur Erntehilfe geschickt worden war.

So blieb in so einer Vorbereitungswoche nicht viel Zeit übrig für die wirklich notwendige persönliche Planung und Vorbereitung des Unterrichts in den einzelnen Fächern und für die persönliche pädagogische Arbeit mit der eigenen Klasse. – Wir hatten wieder einmal – wie in fast jeder Vorbereitungswoche damals – viel „leeres Stroh dreschen“ müssen!

Zusammenarbeit mit Eltern und Elternbeirat

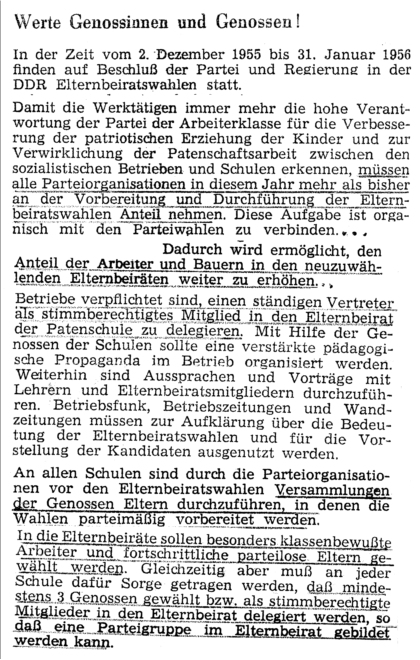

Vielleicht schon im Herbst kam das nächste schulpolitische Ereignis auf uns zu: die fällige Neuwahl des Elternbeirates.

Der Elternbeirat hatte als gewählte Vertretung der gesamten Elternschaft die Erziehung und Bildung in der Schule zu unterstützen. Dagegen wäre nichts einzuwenden gewesen. Die Zusammenarbeit der Lehrer mit den Eltern und mit einer gewählten Elternvertretung hielt wohl jeder Pädagoge für notwendig. Doch die Wahl des Elternbeirats der Schule wurde damals zu einem reinen Politikum.

Rechtzeitig vor der bevorstehenden Elternbeiratswahl wurden Parteileitung und Schulleitung durch SED und Schulbehörden instruiert und verpflichtet, die Wahl so vorzubereiten und zu steuern, dass die „fortschrittlichen Kräfte“ im Elternbeirat eine Mehrheit erhielten. Das hieß, im Elternbeirat sollten ausreichend SED-Mitglieder vertreten sein und zum Vorsitzenden des Elternbeirates musste unbedingt ein „zuverlässiger, klassenbewusster Genosse“ gewählt werden, der seiner Herkunft nach möglichst der Arbeiterklasse entstammte! Die Partei als „Vortrupp der Arbeiterklasse“ sollte im Elternbeirat unbedingt die „führende Rolle“ einnehmen und entschlossen für die „Durchsetzung“ der vorgegebenen politisch-ideologischen Erziehungsaufträge an der Schule eintreten. Man kann sich denken, wie eine derartig klassenkämpferische Zwangssteuerung in der Elternschaft aufgenommen wurde. Sowohl Schulleitung und Lehrer als auch die Eltern legten natürlich Wert auf einen soliden, gut funktionierenden Elternbeirat. Man wünschte sich schon, dass dieser als echte demokratische, beratende Instanz möglichst sachkundig die pädagogische Arbeit der Schule unterstützen und die Interessen der Eltern vertreten würde. Dazu brauchte man allerdings sachverständige, verantwortungsbewusste, aktive Elternbeiratsmitglieder. Doch war die Auswahl solch geeigneter Persönlichkeiten immer möglich, wenn bei der personellen Zusammensetzung des Elternbeirates die vorgegebenen politischen Kriterien befolgt werden mussten? (5) s. Direktive!

Wir Lehrer kannten unsere Eltern. Wir hatten uns einer Vielzahl erfahrener Mütter und Väter zu stellen und wollten die Ansprüche der Eltern an unsere Schule erfüllen. Wir strebten selbstverständlich eine gute Zusammenarbeit mit allen Eltern und dem Elternbeirat an, und dies auf einem vernünftigen Niveau und in Übereinstimmung mit humanistischen Grundsätzen. Und waren sich nicht die meisten Eltern und Lehrer dieser Kriegsgeneration einig, nach NS-Diktatur und grauenhaftem Krieg, die junge heranwachsende Generation von Kindern und Jugendlichen hinzulenken zu einem friedlichen, besseren Leben, zu einem humanen Bewusstsein, zu selbständigem Denken und Handeln und zu Demokratieverständnis? Wir Lehrer/innen wussten, dass mehrere Eltern bereit gewesen wären, in der Schule wirklich demokratisch mitzuwirken. Doch unter dem autoritären politischen Druck, sahen sich viele unter ihnen genötigt, sich damit abzufinden, dass – wie bei den „Volkswahlen“ – auch in der Schule gegen aufgezwungene Wahlaktionen nur schwer anzukommen ist. Trotzdem versuchten immer mal einige, vorsichtig oder auch gewagt fordernd, die politische Inszenierung der Beiratswahl zu kritisieren oder hochgestochene Phrasen in Frage zu stellen. Doch die meisten Eltern waren dann am langen Wahlabend froh, wenn nach langweiligem, politisiertem Rechenschaftsbericht und anschließenden Pflicht-Diskussionsreden endlich der Wahlakt erfolgte, natürlich durch offenes Handheben, und diese lästige zwei Stunden endlich zu Ende ging. Nur selten wagte jemand, dagegen zu stimmen. „Was soll man da machen“, sagte mir einmal ein Vater, „er hoffe nur, dass wir intern schon miteinander zurecht kämen und dass trotz aller Widerlichkeiten noch was Gescheites dabei herauskomme.“

Wahlversammlung nach Direktive der SED-Bezirksleitung vom 1. November 1955.

Und tatsächlich, auch selbst froh, so ein Wahltheater hinter sich gebracht zu haben, ergab es sich dann, dass Schulleitung und der gewählter Elternbeirat der auferlegten gemeinsamen Verantwortung nicht ausweichen wollten oder konnten und sich zusammenrauften, indem man sich auf Pragmatisches orientierte. So konnte die Schule trotzdem Unterstützung erfahren, meist dadurch, dass Beiratsmitglieder aus verschiedenen Berufen praktisch Hand anlegten, z. B. bei der Reparatur von Schulmöbeln, Lehrmitteln oder sonstigen materiellen Einrichtungen, dass Frauen sich zu Helfern bei den Ferienspielen erboten oder Bauingenieure später beim Ausbau unseres Schulhortes wichtige fachliche Hilfe leisteten. Als vorteilhaft erwies sich manchmal in jener Zeit der Mangelwirtschaft auch, wenn mit Hilfe von Beiratsmitgliedern bzw. über Eltern nutzbringende Beziehungen geknüpft werden konnten, z. B. zu volkseigenen Betrieben oder zu Institutionen, die dann zur Abhilfe eines materiellen Mangels in der Schule beitrugen, mitunter sogar auf illegalem Wege. Es wurde immerhin Nutzen gestiftet und ein gut Maß freiwilliger, ehrenamtlicher Arbeit geleistet und bei aller politischen Drechselei dann doch mit gutem Willen ein gemeinsames Streben und Tun von Elternbeirat, Eltern und Lehrern zustande gebracht.

Trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten oder politischer Missverständnisse herrschte im Allgemeinen ein gutes Einvernehmen zwischen Lehrern und Eltern unserer Schule. Die meisten Eltern vertrauten den Lehrern. Und was mich betrifft, insbesondere als Klassenlehrer, so war mir in meiner pädagogischen Tätigkeit – damals wie zu allen Zeiten – eine gute und kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Eltern unentbehrlich, oder: ich sah mich auf Grund meiner Verantwortung gegenüber den Eltern gerade dazu verpflichtet.

Unser Patenbetrieb

1951 – 1952 wurde unserer Löfflerschule das Reichsbahnausbesserungswerk Gotha (RAW) als Patenbetrieb zugewiesen. Das entsprach der Anordnung, dass jede Schule mit einem Volkseigenen Betrieb ein Patenschaftsverhältnis anzubahnen habe. Die SED „als führende Partei der Arbeiterklasse“ hatte diesen Patenbetrieben den Auftrag erteilt, mit ihrem „politischen Einfluss der Arbeiterklasse“ die ideologische Erziehung der Kinder und Jugendlichen in der Schule zu unterstützen. Die Betriebsleitung des RAW und die Schulleitung unserer Schule arbeiteten einen „Patenschaftsvertrag“ aus, in dem selbstverständlich die „politisch-ideologischen Aufgaben“ einen führenden Platz einnahmen.

Jene pathetisch formulierten Erziehungshilfen wirkten sich in der Praxis der „Patenschaftsarbeit“ dann recht nüchtern aus. Doch für die Schule vorteilhaft, weil der Patenbetrieb sie uns hauptsächlich in Form von materiellen und technischen Hilfen zugute kommen ließ. Bei dem allgemeinen Mangel an Handwerkern und Material waren das für unsere Schule wertvolle Dienstleistungen. Dass ein Tischler des Patenbetriebes unsere defekten Schulmöbel reparierte oder dass die Funkmechaniker des RAW in unserer Schule eine Schulfunkanlage installiert hatten, das hatte ich schon erwähnt. So waren wir auch froh, wenn ein Betriebsmaurer schnell zur Stelle war oder wenn uns der Betrieb bei der materiellen Ausstattung unseres schuleigenen Zeltlagers im Thüringer Wald half und auch Material mit einem betriebseigenen LKW dorthin transportierte. Und das meist kostenlos.