- -

- 100%

- +

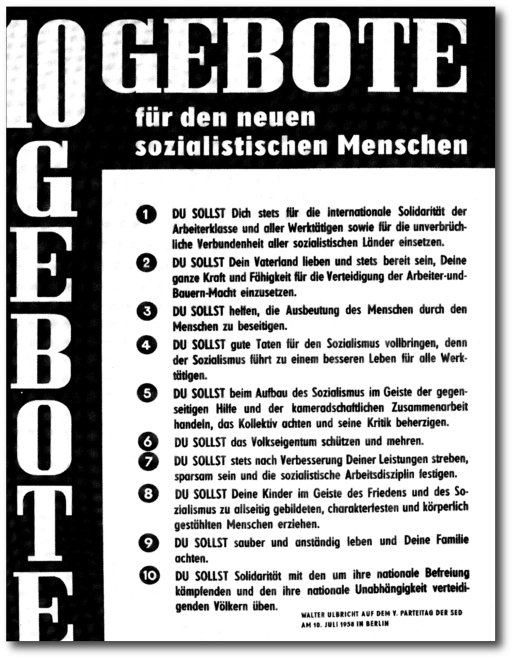

Diese Gebote sollten nunmehr verstärkt die sozialistische Erziehung der Kinder und Jugendlichen in den Schulen bestimmen. Sie machten, in Form und Diktion wie die christlichen 10 Gebote angelegt, eine neue „sozialistische Moral“ zur ethischen Richtlinie und waren ihrem Inhalt nach fast ausschließlich auf den Dienst des Menschen für den sozialistischen Staat und die sozialistische Gesellschaft ausgerichtet.

Lehrer und Eltern nahmen Anstoß daran, weil human moralische Normen wie Menschenliebe, persönliche Friedfertigkeit, Toleranz und Achtung des Menschen nicht einbezogen waren. Da sie ausgegliedert blieben, gehörten sie nach Ulbrichts Version also nicht zur sozialistischen Moral? (8)

Diese neuen „zehn Gebote“ wirkten penetrant aufgesetzt und peinlich, selbst für überzeugte Sozialisten. Kein Wunder, wenn sie meistens nicht ernst genommen wurden, zumal ja bereits seit Jahren die „sozialistische Erziehung“ als ein wichtiger Bestandteil der „politisch ideologischen Erziehung“ in der Schule gefordert wurde.

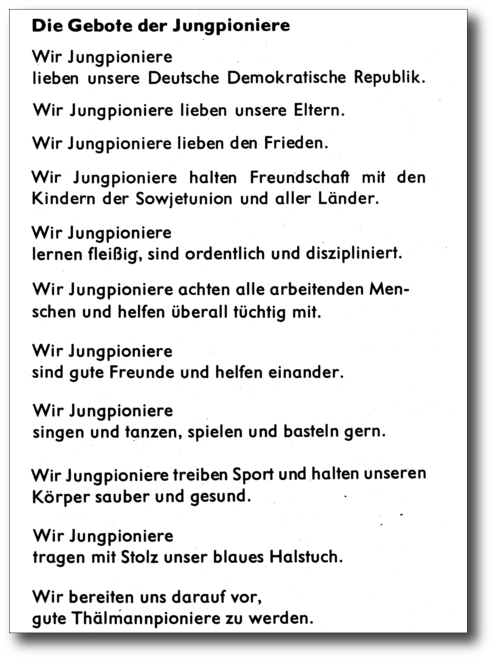

Das Bild vom „neuen sozialistischen Menschen“, eines Menschen mit „sozialistischem Bewusstsein“ oder mit einer „neuen sozialistischen Einstellung zur Arbeit“ war im Grunde nichts Neues. Es war – wie nach der propagierten Kunstauffassung vom „sozialistischen Realismus“ – den Schülern mehrfach zur Nachahmung vorgeführt worden. Sie kannten den „neuen sozialistischen Menschen“ bereits aus aktuellen Lesebuchgeschichten, aus neuen sozialistischen Kinder- und Jugendbüchern und aus propagandistischen Kinofilmen. Da war der „Aktivist der Arbeit“ im Stahlwerk … oder die „Heldin der Arbeit“ in einer volkseigenen Textilfabrik, der vorbildliche „Junge Pionier“ bei einem freiwilligen Arbeitseinsatz oder der „revolutionäre Held“ im Kampf gegen Faschisten und Klassenfeinde zum „leuchtenden Vorbild“ herausgestrichen worden.

Selbstverständlich hatten wir Lehrer/innen uns mit dem „sozialistischen Menschenbild“ und mit der Erziehung zum „neuen sozialistischen Bewusstsein“ befassen müssen. Ich erinnere mich an obligatorische Vorträge und Diskussionen im Lehrerkollegium über Ethik und Moral im Sozialismus/Kommunismus. Wir mussten „lernen“, dass „Moral klassengebunden“ ist. Dass es folglich eine „proletarische“ Moral gäbe, wie auch eine „bürgerliche“ und dass also Moral grundsätzlich abhängig sei von der sozialen Position zu den materiellen Besitzverhältnissen und dass die Bourgeoisie als Ausbeuterklasse mit ihrer heuchlerischen Moral einer doppelten Moral fröne.

Da gab es wirklich Widerspruch, besonders von Seiten der Kolleginnen. Der mündete etwa in folgende Richtung: Selbst wenn man davon ausgehe, dass „das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein bestimme“ und demnach auch die Moralauffassungen mit beeinflusse, dürfe man doch sonstige, ebenfalls mitbestimmende anthropologische Faktoren nicht außer Acht lassen. Einen Satz des Zweifels habe ich noch im Ohr: „Ist Mutterliebe Bestandteil einer Klassenmoral?“

Ich glaube – und da gehe ich von mir aus –, dass damals wie auch später jeder von uns Lehrern sich selbst seine individuelle Ethik ausgebildet hat. Gewachsen im Bemühen um einen gerechten, menschlichen Umgang mit Kindern – im Verein mit dem eigenen Charakter und persönlichen Moralauffassungen. Vielleicht gemischt mit vernünftigen Grundsätzen einer sozialistischen bzw. sozial-freundlichen Gesinnung oder mit allgemeingültigen humanen Maximen der Aufklärung oder mit Wertvorstellungen einer christlichen Ethik. Nun ja – und vordergründig mit den zu jeder Zeit verlangten und abgerufenen Sekundärtugenden?

Aber nur einer „reinen sozialistischen“ oder „kommunistischen Moral“ zu folgen und einem hehren kommunistisch-revolutionären Idol konsequent nachzueifern, das hätte wohl damals im realexistierenden Sozialismus der DDR kaum die gewünschte Resonanz finden können.

Ich kannte eine superaktive Genossin, ideologisch lupenrein, die regelmäßig im „Intershop“ für Westmark beim „Klassendfeind“(!) das kaufte, was ihr der DDR-Sozialismus nicht bieten konnte!

Und dass zur kommunistischen Moral al’ la Stalin Hass, Folter und Menschenvernichtung gehörten und überall unter einer politischen Diktatur auch die Missachtung des Menschen und mehr – das wussten wir inzwischen. So fürchtete ich nach dem V. Parteitag nicht so sehr die „Die 10 Gebote für den neuen sozialistischen Menschen“, dafür eher das, was bei der angekündigten und folgenden „Vollendung der Grundlagen des Sozialismus“ der „verstärkte Klassenkampf“ mit sich bringen würde.

… oder hier bleiben?

Irgendwann in dieser für mich ereignis- und arbeitsreichen Zeit hatte mein schlesischer Schulfreund Walter aus Hanau in einem Brief angefragt: Was ist nun mit Euch? Was wird mit den Büchern, die du an mich geschickt hast? Wann kommt Ihr endlich …? Das war also wieder die Frage: ob oder wann ich mich nun endgültig entschließen könne, in den Westen zu gehen?

Meine Frau und ich, wir hatten jedoch inzwischen aus mancherlei Gründen unseren einstigen Plan zurückgestellt. Es war indessen so viel passiert. 1956 hatten wir anstelle der bisherigen Teilwohnung eine eigene Wohnung zugewiesen bekommen; jetzt familiär zu dritt, bald zu viert, fühlten wir uns in dieser wohler. Mein Deutsch-Fernstudium hatte ich „gut“ hinter mich gebracht, und in der Schule fühlte ich mich derweil so gut wie unabkömmlich. Was ich dort tat und schaffte, das schien mir – trotz allem politischen Gerangel – sinnvoll und notwendig.

Zum anderen hatten die politischen Geschehnisse der letzten Jahre, die Reaktionen auf den XX. Parteitag innerhalb der Kommunistischen Parteien auch in Italien und Frankreich sowie die revolutionären Erhebungen in Polen und Budapest, meine Gedanken in eine neue Richtung gelenkt. Durch das mutige Aufbegehren oppositioneller Kommunisten und Sozialisten war in mir so eine Haltung des Hoffens und des geduldigen Abwartens aufgekommen. Es muss wohl auch mein Misstrauen gegenüber der Adenauer-Politik, insbesondere gegen sichtbar gewordene restaurative Vorgänge und die Wiederbewaffnung in der Bundesrepublik, dazu beigetragen haben. Zum großen Teil aber waren persönlich-familiäre Gründe ausschlaggebend.

1958 war mein Vater endgültig in Rente gegangen, und man hatte ihm die Eisenbahner-Dienstwohnung in Döllstädt kündigen müssen. Zu diesem Zeitpunkt ergab sich die Möglichkeit, dass meine Eltern nach Gotha ziehen konnten. Es gelang mit Hilfe eines befreundeten Ehepaares, in dessen Gartengrundstück am Rande der Stadt ein altes Gartenhaus zu einer notdürftigen, aber immerhin nutzbaren Wohnung auszubauen. Da kein Anspruch auf eine vom Wohnungsamt verwaltete Wohnung gestellt werden musste, erhielten meine Eltern die Zuzugsgenehmigung nach Gotha. So hatten wir sie jetzt in unserer Nähe. Und was ganz wichtig war: Anfang 1959 erwarteten meine Frau und ich unser zweites Kind! – Denkt man da ans Abhauen in den Westen?

Aber wie es so kommt: Eines Abends klopfte es an unsere Tür, und vor mir stand mein befreundeter Kollege H. Ich nenne ihn hier Hermann. „Ich muss dich unbedingt sprechen!“ Dann, hereingekommen, teilt er mir vertraulich und mit verhaltener Stimme mit, dass es nun für ihn eine endgültige Sache sei, er gehe in den Ferien mit aller Bestimmtheit „nach drüben“, und zwar über Westberlin – ins Ruhrgebiet. Dort brauche man Lehrer. Und er wüsste doch, ich hätte mich ja auch schon lange mit diesem Gedanken getragen. „Komm doch mit, gehen wir zusammen, dann können wir drüben alles gemeinsam angehen und uns gegenseitig helfen!“ 77 Mein Kollege Hermann war enttäuscht über meine Absage. Alle Gründe, die ich vorbrachte, hatte er zu entkräften versucht. – In den darauf folgenden Osterferien ist er „drüben geblieben“ … und danach in Dortmund Lehrer geworden.

Meine Frau wie auch ich, wir sahen uns zu dieser Zeit außerstande, einfach wegzugehen. Einen Monat zuvor war unsere Tochter geboren worden! Dann waren wir – wie schon gesagt – eben im Begriff, unsere Eltern nach Gotha zu holen …!

Wir wollten ein „Weggehen“ nicht unbedingt ausschließen. Man wusste ja nie, was auf einen zukommt. Wenn es sein müsste, blieb einem womöglich nichts anderes übrig. – Aber zu jenem Zeitpunkt sahen wir weder eine Möglichkeit noch einen Zwang „wegzugehen“.

Die Ära Löfflerschule geht zu Ende

Völlig unerwartet wurde im Frühjahr 1959 von der Abteilung Volksbildung beim Rat des Kreises (Schulamt) die Auflösung unserer Löfflerschule verkündet und am Ende des Schuljahres, im Sommer 1959, abgewickelt. Was mich betrifft, so ging diesem Vorgang folgende Affäre voraus: Im Winter 1958/59 wurde ich von der Abt. Volksbildung … zu einem „Kadergespräch“ geladen. Dort empfingen mich zwei Schulinspektoren, die mir im Auftrag des Schulrates mitteilten, man schlage mir vor, mich zum Direktor zu qualifizieren und danach als Leiter einer Schule einzusetzen. Die Qualifizierung bestünde darin, dass ich ein Jahr lang die Bezirksparteischule der SED in Erfurt besuchen müsse

Da ich wusste, was diese kasernierte Bezirksparteischule für mich bedeutet hätte, überlegte ich nicht lange. Ich lehnte ohne zu zögern den Parteischulbesuch ab, ebenso auch eine Beförderung – mit der Begründung, ich wolle an der Löfflerschule bleiben, lege auch keinen Wert auf einen Direktorenposten. Außerdem würde es mir schwer fallen, den militanten Betrieb dieser Parteischule mit abendlichem Selbststudium, Zapfenstreich und nur Heimfahrt am Wochenende zu ertragen. Zum anderen hielte ich es auch für notwendig, mich nach der zu erwartenden Geburt unseres zweiten Kindes nicht von der Familie zu entfernen. – Man nahm mir, wie es schien, diese kategorische Ablehnung sehr übel.

Im Frühjahr 1959 wurde unsere Schulleitung über die Auflösung unserer Löfflerschule informiert. Fast zeitgleich erhielt ich ein Schreiben vom Schulrat, in dem er mir mitteilt, dass man mich nach Ablauf des Schuljahres von meiner Funktion als stellvertretender Direktor „auf eigenen Wunsch“ entbinde und mir eine Versetzung als Fachlehrer an die Anna-Seghers-Schule vorschlage.

Einige andere ausgewählte Kollegen/innen wurden an drei weitere Stadtschulen versetzt, und die übrigen Lehrer/innen des Kollegiums kamen mit unserem Direktor Lehmann an die neu einzurichtende kleinere Schule in der Schäferstraße.

Warum das Ganze? – Unter uns Lehrern herrschte die Meinung, die Personalpolitik habe bei der Auflösung unserer Schule eine dominante Rolle gespielt; denn die eigentlichen Gründe für die Auflösung der Schule wurden nicht plausibel erklärt und nicht schriftlich veröffentlicht. Auch dass wir gerade ein halbes Jahr vorher den mit viel Mühe aufgebauten schuleigenen Schulhort in Betrieb genommen hatten, wurde überhaupt nicht berücksichtigt.

So nebenher war folgender Grund für die Schließung der Löfflerschule unverbindlich erwähnt worden: Für die bisherige Gewerbliche Berufsschule in der Schäferstraße sei das Schulgebäude zu klein geworden; im größeren Schulgebäude der Löfflerschule fände diese Berufsschule ausreichend Platz. Man hörte auch sagen, die bisherige Löfflerschule liege zu dicht an der neu eingerichteten Anna-Seghers-Schule in der Bergallee. Dadurch ergäben sich Überschneidungen der Schulbezirke. Da solche Gründe nicht klar und überzeugend bekannt gegeben, sondern die Entscheidungen einfach von oben angeordnet und durchgesetzt wurden, kamen bei uns Betroffenen alle möglichen Vermutungen auf. Einige unserer Lehrer meinten, es käme denen gerade recht, unsere Löfflerschule unter Vorgabe schulorganisatorischer Gründe zu „eliminieren“ und dabei das berüchtigte „bürgerliche“ Kollegium zu zersplittern. Andere von uns glaubten, da hätten leitende Genossen einer benachbarten Schule mitgemischt, um mit Hilfe der Partei persönliche und lokale schulpolitische Interessen durchzusetzen. Man nannte Namen und präzisierte diesen Verdacht. Einig sahen wir uns alle darin, dass so oder so die SED-Kreisleitung letzten Endes diese „schulpolitische“ Entscheidung abgesegnet hätte. Aber wer weiß das, oder wer könnte irgend so eine vermutete Wahrheit heute schon genau bezeugen! Nur muss man verstehen: Unter den Bedingungen einer absoluten Partei-Herrschaft bis in die Kreis- und Ortsebene hinunter misstraut man mündlich verbalen Erklärungen, und wir fragten uns natürlich, welche politische Strategie hinter so einer Entscheidung wirklich steckte.

Wie auch immer, für uns Lehrer/innen, die wir uns eng verbunden gefühlt hatten mit „unserer“ Schule, ging damit die Ära an der Gothaer Löfflerschule zu Ende. Für so manchen mit Schmerzen, denn wir waren – wie ich meine – ein gutes Kollektiv mit verantwortungsbewussten, tüchtigen Lehrern und Lehrerinnen. Wir waren uns auch unserer Leistungen bewusst und überzeugt davon, zum guten Ruf der Löfflerschule beigetragen zu haben.

Ich persönlich, ich habe noch Jahre mit Wehmut an meine Lehr(er)jahre an der Löfflerschule zurückgedacht, hatte ich doch dort als junger Lehrer „das Laufen gelernt“ und zugleich auf meine Weise ein wenig mit geholfen, das zu gestalten, was wir damals als „Löfflerschulklima“ bezeichnet haben.

Mit Beginn des Schuljahres 1959/60 stand mir ein neues, unbekanntes Schulklima bevor, das der Anna-Seghers-Schule, unter der „Regentschaft“ einer Direktorin! – Was kam da auf mich zu?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.