- -

- 100%

- +

Wir zwei Jungen wie auch die meisten der Dorfkinder waren keine Spezialisten und schon gar keine Leistungssportler im heutigen Sinne. Doch wir waren im Allgemeinen sehr behänd und flink und auf ganz natürliche Weise gut durchtrainiert, weil wir viel an frischer Luft in ständiger Bewegung waren. Unsere dörfliche Region mit Höfen, Gärten, Bergen, Wald und Wiesen war ein einzigartiger, großer Spielplatz für uns Jungen. Und wir hatten laufend Ideen und Projekte, die uns ständig in Bewegung hielten. – Im Turnunterricht, um darauf zurückzukommen, hatten wir allerdings auf Grund der Unzulänglichkeiten keine gründliche Ausbildung erhalten. Wir drängten den Lehrer auch gern zu Ball- oder Laufspielen. Mit nie erlahmender Begeisterung spielten wir „Völkerball“. Auf diese Weise lief der „Turnunterricht“ wie von allein.

Auch der Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern erfolgte sehr allgemein und oberflächlich. Unter dem Begriff Naturkunde lernten wir etwas von der Lebenswelt; unter dem Begriff Naturlehre erfuhren wir einiges, was man heutzutage den Fächern Physik und Chemie zuordnet. Interessant fand ich – als „Bahner“ – Bau und Funktion der Dampfmaschine, ansonsten ist mir von Ottos Naturlehre nicht viel in Erinnerung geblieben. Auf „Rechnen“ wurde zu meinem Verdruss viel Wert gelegt, die Anzahl der Wochenstunden betreffend, doch unser Lehrprogramm ging nicht über die vier Grundrechnungsarten sowie über Bruchrechnung, Dreisatz, Prozent und Zinsrechnung hinaus. Ich sträubte mich gegen „tote“ Zahlen und tat nur das Nötigste. – Meine Lieblingsfächer waren Geschichte, Erdkunde und Deutsch, hier ging mir das Lernen leicht von der Hand, obwohl wir leider vorrangig Rechtschreibung und Grammatik betrieben. Aufsätze mussten wir schreiben, ohne zu erfahren, wie man sie schreibt. Auch im „Singen“ und „Turnen“ hatte ich beste Noten.

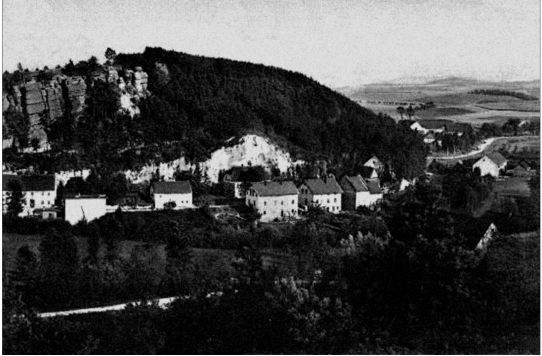

Was Zeugniszensuren bzw. Bewertungsnoten angeht, höre ich unseren Otto heute noch, wie er wiederholt verkündete: „Es gibt kein ‚Sehr gut‘!“ Damit wollte er uns weismachen, dass bei aller Anerkennung einer Leistung nie eine Vollkommenheit erreicht werden kann. Damals schien mir das einzuleuchten. Später habe ich diese absolute Bewertung kritisch gesehen, denn er hat den relativen Aspekt nicht berücksichtigt. Doch vielleicht hat er auf seine Weise uns sagen wollen, dass er Leistungen grundsätzlich nicht beschönigen wolle. – Wandertage gab es natürlich auch während unserer Schulzeit. Da fällt mir ein, wie wir als Abteilung der Unterstufe auf der Landstraße in Richtung Kalkbusch marschierten und uns ein eigenartiges Gefährt entgegenkam: ein Motorfahrzeug, verkleidet mit grauen Platten nach allen Seiten, oben turmartig erhöht mit einem herausragenden Rohr. Es war an uns vorbeigefahren. Alle staunten, weil so was noch nie gesehen, und der Lehrer hub an: „Bahner, was war das?“ Ich antwortete prompt: „Ein Tank!“ Er lobte meine Kenntnisse und begann nun zu erklären, das sei kein echter Tank aus Eisenplatten, sondern nur ein vorgetäuschter, und zwar ein Papptank, zur Übung für das Manöver; Deutschland dürfe auf Grund des „Schandvertrages von Versailles“ noch keine richtigen Tanks bauen usw. Er war wieder bei einem seiner Hauptthemen. – Ich erinnere mich auch an eine Fußwanderung über den Löwenberger Hospitalberg zum „Jungfernstübchen“ und zur „Löwenberger Schweiz“. Mit zunehmendem Alter hatten wir fernere Wanderziele. Einmal waren wir über Mois bis in die im Wald abgelegene Gastwirtschaft „Teufelei“ gewandert, wo wir vor Ort weder einen Teufel noch sonst was Spektakuläres zu sehen bekamen, höchstens eine Fass-Brause für 10 Pf. genießen konnten. Und als die Älteren sind wir auch einmal mit dem Lehrer per Rad losgefahren, auf den „Probsthainer Spitzberg“, das andere Mal mit der Eisenbahn auf die „Gröditzburg“. Höhepunkte waren zwei Tagesfahrten, gemeinsam mit Nachbarschulen in einem Sonderzug, 1937 nach Breslau (mit Zoobesuch, Dampferfahrt und Jahrhunderthalle), 1938 in die Sächsische Schweiz mit Dampferfahrt und Aufstieg zur „Bastei“.

Man sieht: Diesbezüglich war die einfache Dorfschule bemüht, uns den Blick über unseren kleinen Horizont hinaus zu öffnen.

Deutsche Helden

In die Kreisstadt Löwenberg sind wir mit unserem Lehrer öfter gegangen, man könnte auch sagen „marschiert“. Da mussten wir gemeinsam ins Kino und „staatspolitisch wertvolle Filme“ sehen. Mir fallen ein: „Unternehmen Michael“ – ein Kriegsfilm über unsere Helden in der Somme-Schlacht, „Verräter“ – ein Spionagefilm mit Willi Birgel, „Drei Unteroffiziere“ – ein Spielfilm über das Soldatenleben in unserer neuen Deutschen Wehrmacht – im Sinne von „Es ist so schön Soldat zu sein … “. Und in den „Reichshallen“ erlebte ich meine erste Theateraufführung, ein Gastspiel, das wir mit unserem Lehrer sahen. Der Titel, ich glaube: „Albert Leo Schlageter“. Ich weiß, wir litten unter dem tragischen Ausgang, denn jener tapfere deutsche Held wurde zum Schluß auf der Bühne von den Franzosen standrechtlich erschossen; das schürte natürlich unseren Zorn gegen den „bösen Erbfeind“!

Wir Jungen haben die verbilligten Kinobesuche sehr gern mitgemacht, aber wir haben natürlich nicht gewusst oder geahnt, mit welcher Absicht uns so „schöne“ Filme oder Geschichten vorgeführt wurden. Wir fanden sie jedenfalls „knorke“! – Ein patriotisches Hochgefühl erzeugten in mir die Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Täglich verfolgten wir den Verlauf der Wettkämpfe, wir freuten uns riesig über die vielen Siege der deutschen Olympiamannschaft, und der Jubel kannte keine Grenzen, als Deutschland mit 33 Goldmedaillen als beste Nation den Gesamtsieg errungen hatte. Wir waren die „Besten“, und damit erwies sich von neuem, dass wir Deutschen ja „unschlagbar“ waren! Wieder zogen wir Schulkinder nach Löwenberg ins Kino und sahen dort den triumphalen zweiteiligen Dokumentarfilm von Leni Riefenstahl über die Olympischen Spiele in Berlin mit den grandiosen Siegen der deutschen Sportler aus Hitlerdeutschland. Noch Jahre danach konnte ich alle deutschen Goldmedaillengewinner auswendig dahersagen: Gerhard Stöck, Hans Wölke, Lutz Long, Oberleutnant Handrik und all die anderen … . Und natürlich liebten wir Max Schmeling, unseren großen deutschen Boxer und Weltmeister, und waren mächtig stolz, als er den amerikanischen „Neger“-Boxer Joe Louis auf grandiose Weise besiegt hatte.

Und nicht zu vergessen unsere großen Kriegshelden: Otto Wedding, den erfolgreichen U-Bootkommandanten von U 9 und Manfred von Richthofen, den siegreichen Jagdflieger, ein Schlesier, der im 1. Weltkrieg 80 feindliche Flugzeuge abgeschossen hatte! Selbstverständlich auch Lettow-Vorbeck, den Sieger im Kolonialkrieg in Ostafrika, oder der tapfere Pionier Klinke, der beim Sturm auf die Düppeler Schanzen die Festungsbarrikaden mit sich selbst in die Luft gesprengt und damit den Weg frei gemacht hatte für seine nachfolgenden Kameraden. Gut kannte ich mich auch aus mit dem „Schliefen-Plan“ von 1914 und mit den Schlachten Friedrich des Großen, hatten wir doch auch in den Filmen „Der Große König“ und „Der Choral von Leuten“ miterlebt, wie tapfer der Große Preußenkönig – gemeinsam mit seinen einfachen Grenadieren – bis zum Letzten gekämpft hatte gegen eine Übermacht von Feinden.

Als wir zu Hause endlich ein eigenes Radio einschalten konnten, hörten wir Jungen auch des Sonntags die Rundfunkreportagen von den großen Autorennen auf der Avus, auf dem Nürburgring, in Monaco oder Tripolis. Wir waren nun mit Begeisterung dabei, wenn unsere deutschen Rennfahrer, Bernd Rosemeier, Hans Stuck, Rudolf Carraciola, Herman Lang und Manfred von Brauchitsch, in ihren deutschen Rennwagen Mercedes und Auto-Union Sieg um Sieg für Deutschland erkämpften. „Deutsche Wertarbeit“ und „Deutsche Tüchtigkeit“ – das konnten wir doch nicht übersehen.

Löwenberg in Schlesien. Blick auf die „Löwenberger Schweiz“ und Nieder-Mois. Postkarten: Sammlung Harald Rockstuhl

Blond und blauäugig

Das war auch die Zeit, wo an uns ältere Schüler in der Schule eine broschierte Beilage zu unserem „Realienbuch“ ausgegeben wurde. Vielleicht sollte ich zuerst erklären: Das „Realienbuch“ war in unserer Volksschule ein universelles Lehrbuch, in dem gefächert Grundwissen in Geschichte, Erdkunde, Naturkunde und Naturlehre zusammengefasst war. Dazu kam jetzt eine etwa 20-seitige Ergänzungsbeilage über „Rassenkunde“. Ich kann nicht genau sagen, ob der Titel so lautete, jedoch der Inhalt entsprach diesem nazistischen Thema. Mit Porträt-Abbildungen und Merkmalsbeschreibungen waren verschiedene Menschenrassen vorgestellt, natürlich mit einer qualitativen Bewertung. Ich erinnere mich, dass u. a. von der Nordischen Rasse, von der Westischen Rasse, von der Romanischen Rasse, von der Ostischen Rasse, von der Dinarischen Rasse und vor allem auch von der Jüdischen Rasse die Rede war.

Ich fand das irgendwie lustig. Ich weiß auch nicht mehr genau, ob unser Lehrer diesen Exkurs sehr ernst genommen hat. Ich glaube eher nicht, denn wir haben die ganze Thematik so nebenbei behandelt. Aber immerhin blieb bei mir haften: Die besten Menschen sind die der Nordischen Rasse! Negativ bewertet wurde die Ostische Rasse, auf die slawischen Völker gemünzt, und als schlechteste Menschen galten die Juden. Mit hässlich gestalteten Abbildungen sollte das auch äußerlich kenntlich gemacht werden. Nun ja, die Juden, die waren so im Gerede, da muss wohl was dran sein, aber …? So unter uns Jungen hatten wir damit zu tun, uns selber einzuordnen: Zu welcher Rasse gehörten wir? Selbstverständlich zur Nordischen Rasse. Wir stammen doch von den Germanen ab! Aber wir betrachteten uns gegenseitig so halb im Spaß, ob wir nun auch äußerlich den Merkmalen der Nordischen Rasse entsprächen. Mein Bruder und ich, so meinten die anderen zu unserer Beruhigung, wir ähnelten der Nordischen Rasse. Helmuts schmaler Kopf und hohe Stirn wurde hervorgehoben, und blond waren wir ja beide. Meine blauen Augen verbürgten auch für Nordische Herkunft, nur mein Kopf sei etwas breiter, das könnte auf ostischen oder dinarischen Einschlag zurückzuführen sein. Dann prüften wir die Nasen und den Körperbau. Und zu den Mädchen schauten wir natürlich hin: Wer ist groß, schlank, blond … und schön? Dass die Hoffmann Ursel die schönsten langen blonden Zöpfe von allen hatte, das gefiel mir sehr … .

Gotha, im Oktober 2000

Liebe Franziska,

wer soll das verstehen oder wie soll man das erklären, dass ich erst jetzt, nach einem Abstand von 10 Jahren, von neuem ansetze und fortführen will, was ich Ende 1990 begonnen, dann aber abgebrochen habe.

Nicht dass ich dieses Schreibprojekt vergessen oder hätte fallen lassen wollen. Nein, einfach aufgehört, weil andere mich stärker beanspruchende, fesselnde Geschehnisse jener Zeit mich abgelenkt haben und in den Vordergrund getreten sind. In der Brisanz jener aktuellen Ereignisse von 1990, der Wiedervereinigung Deutschlands, fragte ich mich auch erneut nach dem Sinn solcher weit zurückreichenden autobiographischen Aufzeichnungen. Oder: Wer bin ich schon, dass ich mir anmaße, von meiner Person zu schreiben? Dann wiederum redete ich mich damit heraus, dass es bis zur endgültigen Niederschrift einer größeren zeitlichen Distanz bedürfe.

Und jetzt, liebe Franziska, bist Du inzwischen zu einer Frau von 24 Jahren herangewachsen. Wenn ich weiß, wie man in solcher Lebenszeit durch Lernen, Suchen, Träume und Erfahrungen vor allem mit sich selbst genug zu tun hat und nicht unbedingt den Wurzeln der Familie oder Zeitgeschichte nachgehen möchte, dann frage ich mich wieder: Wirst Du das jetzt unbedingt lesen wollen?

Nun hast Du aber, als wir vor kurzem über meine damals begonnenen Aufzeichnungen sprachen, mich von neuem ermuntert, indem Du spontan sagtest: „Schreib weiter, das ist wichtig für uns!“

Ich habe darüber nachgedacht und mich entschlossen weiterzumachen. Für wen mein Bericht „wichtig“ oder sagen wir interessant sein kann, das wollen wir dabei offen lassen. Über den Sinn oder Zweck solcher Aufzeichnungen gibt es unterschiedliche Auffassungen. Manche meinen, es sei wohl eine Illusion, wenn man glaubt oder hofft, die Menschen könnten aus der Geschichte Schlussfolgerungen ziehen für die Gestaltung einer humaneren künftigen Welt. Aber vielleicht kann ein Stück konkret erzählter Familiengeschichte doch mit dazu beitragen, darüber nachzudenken, was da vorgegangen ist im 20. Jahrhundert in Deutschland und wie kleine Leute, hineingeboren in Krieg und zwei Diktaturen, ihr Leben verbracht haben – recht und schlecht, gut oder nicht gut.

Ich will, liebe Franziska, im Folgenden – im Gegensatz zum ersten Teil – auf an Dich oder den Leser direkt gerichtete zwischengeschobene Anreden verzichten. Ich werde nur berichten und erzählen, aber natürlich nicht wertfrei, denn ich möchte auch durchblicken lassen, wie ich das Erlebte später überdacht oder verstanden habe. So will ich meinen Zeitzeugenbericht von nun an ohne Unterbrechung fortsetzen, in der Hoffnung, dass es einen lesbaren Sinn macht.

Vom Leben in Haus, Familie und Dorf

Häusler Oskar Scholz, Hartelangenvorwerk, Nr. 81, das war unsere Anschrift. Sie stand auf Karten oder Briefen, die der Poststellenleiter und Briefträger Wolf in unser Haus brachte. Die Bezeichnung „Häusler“ sagte aus, dass der damit genannte Besitzer nur ein kleines Haus besaß, mit ein wenig Garten und Feld. So war unser Haus weder stattlich noch groß, aber räumlich in drei Bereiche gegliedert: Rechts lag der Wohnbereich, in der Mitte Stall und Futtervorbereitung, zur Linken schloß sich die Scheune an. Wir gingen durch die Haustür in den Hausflur. Von dort konnte man hinten, die Kellertreppe hinunter, in den Gewölbekeller gelangen, der in den hinter dem Haus aufsteigenden Berg hineingebaut worden war und in dem Kartoffeln und Rüben lagerten, unsere Gurken- und Sauerkrauttöpfe standen und wo sich auf Regalen die Einkochgläser aneinander reihten. Vom Hausflur links gesehen, hinter einer einfachen Holztür, befand sich der Stall mit Kuh und Ziegen. Man konnte sie hören, zuweilen auch riechen. Rechts durch eine stabilere Tür gelangte man in die Wohnstube. Hier spielte sich insgesamt der Alltag ab. Da war links ein hoher Kachelofen, der mit einer Herdplatte über dem Feuerloch und einer „Röhre“ zum Kochen und Warmhalten diente, zugleich aber auch den Wohnraum heizte. Wir saßen im Winter gern auf der Ofenbank, mit dem Rücken an die warmen Kacheln gelehnt. Mutter, die in unseren frühen Kindheitstagen gern sang, saß dann strickend am Ofen und animierte uns zum Mitsingen, hauptsächlich in der Dämmerstunde, wenn die Hauptarbeit des Tages getan war. Wir Jungen sangen auch gern, und mein Bruder Helmut hatte eine ausgesprochen „schöne Stimme“, von meiner Mutter „geerbt“, wie wir alle meinten. Manchmal im Winter, wenn es draußen schneite, saßen wir zwei auch im Fenster, auf dem überbreiten Fensterbrett. Und das war bei uns möglich, da die Mauern gewiß 40 bis 50 cm dick waren. – Innen waren die Wände der Wohnstube mit Holz vertäfelt, auch der Fußboden mit Holz gedielt. Rechts in der Ecke stand der Esstisch, von zwei festen Eckbänken im Winkel umgeben. Darauf saßen wir Jungen beim Essen, mittags mit der Mutter, abends, wenn die Pfanne mit Bratkartoffeln auf dem Tisch stand, zu viert. In einer anderen Ecke stand unser altes Sofa, daneben Mutters Nähmaschine, und schließlich auf einem extra dafür gefertigten „Tischel“ das Radio. Da gab es natürlich noch den Küchenschrank, zu dem uns Jungen der ganztägige Zugang verwehrt war, weil man sich gefälligst am Morgen, zu Mittag und am Abend richtig satt zu essen hatte; alle Naschereien zwischendurch waren strengstens untersagt. Und Mutter kam uns stets auf die Spur, wenn wir insgeheim versucht hatten eine Scheibe Brot fein säuberlich und unauffällig abzuschneiden. Oder wenn feinste Körnchen von Zucker herabgefallen waren. Was das Essen zu den Mahlzeiten betraf, da galt grundsätzlich: Was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Ich habe manchmal vor dem halbleeren Teller oder dem Rest einer dickpampig kalt gewordenen Mehlsuppe ewig gesessen, bis mir der Teller weggezogen wurde mit dem Bescheid: „Wenn nicht jetzt, dann isst du es heute abend!“

Ich hatte mir immer vorgenommen: Das wirst du später mal von deinen eigenen Kindern nicht verlangen. Übrigens – und das sei hier an passender Stelle hinzugefügt – den gleichen Vorsatz habe ich einst aus tiefster Überzeugung gefasst, wenn ich als Junge diese furchtbar kratzenden und geradezu schmerzenden selbstgestrickten langen Strümpfe anziehen musste. Grob Gestricktes auf blanker Haut – das gehört mit zu den Leiden meiner Kindheit!

In unserer Wohnstube wurde zu Winterszeiten am Samstagabend auch der große hölzerne Waschzuber aufgestellt. Wir Jungen kamen zuerst dran und wurden von Mutter sehr gründlich „gebadet“ und geschrubbt, dann – nachdem wir ins Bett bugsiert waren – folgten Mutter und Vater. Diese wöchentliche Hauptwaschprozedur wie auch die täglichen Mahlzeiten fanden im Sommer im steingefliesten Hausflur statt. Hier stand in der Ecke auch die „Kochmaschine“, ein offener metallener Herd mit eiserner Herdplatte und Ofenrohr bis zum Schornstein, auf dem zur warmen Jahreszeit nicht nur die „Schweinskartoffeln“, sondern auch das tägliche Essen gekocht wurde.

Vom Hausflur aus führte eine freie, steile Holztreppe nach oben auf den oberen Flur, von dem man rechts in die Schlafkammer ging. Neben Betten für die Eltern wie auch für uns standen hier zwei Kleiderschränke, eine Kommode und ein „Vertiko“. Hatten wir mal ein Schwein geschlachtet, dann hingen hier an einem Gestänge auch die Leber- und Blutwürste, deren verlockender Duft uns Jungen ein weiteres Mal zu Disziplin und Entsagung zwang. Links vom Flur lag die „Rumpelkammer“, die Vater später als Kinderzimmer ausbauen ließ. Weiter hinauf führte eine holzverkleidete Treppe auf den Heuboden, auf dem tatsächlich das Heu bis in alle Winkel hinein vollgestopft, während auf dem Stangenboden über der Scheune hauptsächlich das Korn gelagert war. Von da aus musste es hinuntergereicht werden, wenn es zur Winterszeit auf der Tenne mit dem Flegel gedroschen wurde. Hinter dem Haus hatte Vater einen massiven Schuppen gebaut, in dem neben einem festen Schweinestall getrocknetes Brennholz gestapelt und Kohle und Sonstiges gelagert war.

Die zwei gemästeten Schweine hat Vater vorzugsweise verkauft, um mit dem Ertrag weitere Ab- oder Zinszahlungen für das 1923 gekaufte Haus zu tätigen. 1944 im Dezember hat Vater die letzte Rate von 200 Mark zurückgezahlt; zwei Monate später, im Februar 45, ist unser Haus bei den Kämpfen zwischen den hereinbrechenden sowjetischen Truppen und den verteidigenden Einheiten der Wehrmacht zerstört worden! Wie man erzählte, soll ein T 34 rückwärts, das Scheunentor eindrückend, in das Haus hineingefahren sein, worauf der Scheunenbau über dem Panzer zusammengestürzt sei. (Als ich im Jahre 1967 mit meinem Vater gemeinsam wieder in unserem Dorf vor den überwachsenen Grundmauern unseres alten Hauses stand, hat er geweint. Er sah sich vor den Trümmern seines Lebenswerkes!)

Vor dem Haus, unter den Wohnstubenfenstern, war ein schmaler eingezäunter Blumengarten. Im Sommer wuchsen hier, auffällig und von unsrem Ehrgeiz pfleglich angetrieben, unsere Sonnenblumen hoch hinauf bis zu den Fenstern der Schlafkammer. Zwischen diesem Vorgarten und der Haustür stand unsere „Hausbank“, ein wichtiger und behaglicher Ruheplatz an warmen Sommerabenden. Unter dem Geäst unserer großen Kastanie hindurch hatten wir einen schönen Blick über Wiesen und Felder bis zu „Vogels Pusch“. Wenn wir von hier aus laut rufend das Echo ausprobierten „Wie spät ist es in Magdeburg“, schallte es drüben von Langes Giebel zurück: „Achte durch!“ Oder: „Wie heißt der Bürgermeister von Wesel?“, dann: „E-sel!“

Auf der Rückseite unseres Hauses konnten wir Jungen über das zu unserem Kellerberg herabhängende Dach hinaufklettern bis zum First. Nur einen knappen Meter, über die breite Holzdachrinne hinweg, brauchten wir hochzusteigen, um auf das nicht sehr steile Hinterdach zu gelangen. Hinter dem Haus, zum Berg hinauf, zog sich ein etwa 30 m breiter und 60 m langer Obstgarten, hinter dem sich das kleine „Gärtel“ für den Gemüseanbau anschloss. Neben zwei Birnbäumen hatten wir diverse Apfelsorten, zwei unbedeutende Pflaumenbäume und einen hohen Süßkirschbaum, den wir Jungen in der Reifezeit mit der Kirschenklapper gegen diebische Stare zu bewachen hatten. Vater verstand auch mannsähnliche, abschreckende Vogelscheuchen herzurichten und oben in der Spitze des Baumes zu befestigen. Der größte Teil „unseres Berges“, des etwa 30 m breiten Ackerstreifens bis über die Höhe hinauf, war bestellt mit Roggen, Kartoffeln und Rüben. Aber auf dem trockenen Sandboden waren Wuchs und Ertrag spärlich. Natürlich mussten wir beim Ernten helfen.

Garten und Berg gehörten mit zu unseren Spielbereichen. Hier bauten wir uns Lagerplätze oder „Höhlen“, manchmal aus alten Decken und Brettern unbestimmbare „Buden“, und ganz oben auf dem Feldrain richteten wir uns Beobachtungsstellen ein, und im Herbst ließen wir von hier aus unsere selbstgebauten Drachen steigen. Im Sommer, beim Spiel im Garten, mussten wir uns öfter aggressiver Bienen erwehren, die vom Bienenstand unseres Nachbarn Gerhard auf einer ihrer Fluglinien durch unser Grundstück flogen. In unserer unberechenbaren Beweglichkeit gerieten wir unwillkürlich in ihre Flugbahn, wurden dadurch prall angeflogen und als vermeintliche Gegner sogleich gestochen. Auch an unserer „Plumpe“ vor dem Haus, an der wir erhitzten Jungen unseren Durst löschten, stießen wir mit den nach Wasser lechzenden Bienen zusammen. Mit der Zeit gewöhnten wir uns an Schmerzen und Schwellungen und suchten Wege nach friedlicher Abwehr der Plagegeister. Zu allem blieben wir versöhnlich, weil die imkernden Nachbarsleute uns ihr Mitgefühl erwiesen, gute Ratschläge erteilten und uns versicherten, Bienenstiche seien gesund! Vor allem aber wurde immer mal wieder ein Glas süßen Honigs zu uns herübergereicht, oder man lud uns Jungen ein, beim Honigschleudern „mitzuhelfen“, was nichts anderes bedeutete, als dass wir naschen durften.

Und da bin ich bei unseren Nachbarn angelangt, die verdienen, dass ich Löbliches sage: Der „Bäcker-Gerhard“ mit seiner Frau Klara und die Kinder Käthe und Hans – sie wohnten in der Nr. 80, im Haus rechts neben uns, das etwas größer und geräumiger war. Deshalb meinten wir, die Schulzes neben uns seien nicht so arm wie wir. Man muss jedoch einräumen, dass der „Bäcker-Gerhard“ (er war ein Sohn des Dorfbäckers) ein tüchtiger Maurer-Polier war und deshalb sein Haus auch besser in Schuss halten und auch selbst ausbauen konnte. Aber ich hatte trotzdem immer das Gefühl: Die sind „reicher“ als wir: Eine Zeit lang stand sogar ein Flügel (ein richtiges Piano) in der Wohnstube! Dann hatten sie eine Zitter im Haus, auf der auch ich manchmal nach einem eingelegten Notenblatt spielen durfte. Im Stall hatte man auch zwei Kühe stehen, also eine mehr als wir. Und die bei uns allen im Dorf üblichen Bratkartoffeln zum Abendbrot glänzten vor Fett viel mehr als bei meiner Mutter! Und die Schulzes hatten Verwandte in Berlin! Standen also mit Stadtleuten in familiärer Verbindung! Und so weiter. Irgendwie – so meinte ich als Kind – stünden sie über uns oder sagen wir höher als wir. In vielem erklärbar, weil die Nachbarskinder Hans wie Käthe 4 – 5 Jahre älter waren als wir und wir auch mit Respekt zu ihnen aufsahen. Zumal sie uns so manches voraushatten und wir von ihnen dies und jenes lernten. Der 14-jährige Hans zeigte uns z. B., wie man aus Sperrholztafeln kleine Doppeldecker-Flieger herstellen konnte. Mir brachte er dann auch das Schachspiel bei. Wir lernten von ihm, wie man Hockey und Fußball spielt – auf der Straße versteht sich. Hans ließ uns in seine Versandhauskataloge von „Stuckenbrock“, „Klepper“ und „Sport-Schuster aus München“ einsehen, so dass wir wahrnehmen konnten, welche wunderbaren Sachen (Zelte, Skier, Skistiefel, Faltbote, Fußballschuhe oder Fahrräder) in der großen Welt draußen zu haben sind, für Leute, die über das nötige Geld verfügten. Und als er ein Akkordeon besaß und darauf spielte, da wußte ich, was mir noch fehlte Auch dass Hans nach der Schulzeit in Löwenberg in der Bufe-Mühle im Büro als „Schreiber“ lernte und schließlich auch eine Freundin aus der Stadt uns zu Gesicht brachte, hat uns imponiert. Und wie er dann als „Flieger“ zur „Luftwaffe“ „ging“, das war natürlich für mich ganz besonders beispielgebend!