- -

- 100%

- +

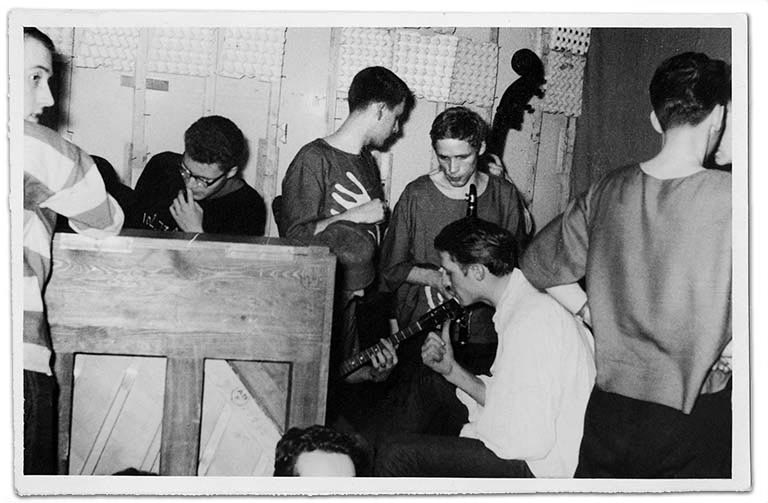

Doch vorher hatte ich mir erst mal beigebracht, Banjo zu spielen. Die »Eintagsfliegen« waren gestorben und ich hatte mit meinem Bruder ein neues Orchester, die »Skiffle Tramps«. Diesmal mit einem richtigen Waschbrettspieler, einem Kistenbass, zwei Gitarren, und ich selber schrubbte das Banjo. Der erste große Gig im FDGB-Klubhaus »Wilhelm Pieck« vor einem wieder vor Begeisterung johlenden Publikum hatte Folgen. Wir wurden verboten. Zu westlich. Als ob wir in der Lage gewesen wären, die kulturellen Werte in Ulbrichts Reich zu versauen. Junge, Junge, war die Partei humorlos damals.

Ich musste allerdings sowieso eine Pause einlegen; ich hatte die ganze Faschingswoche über versucht, wie Louis Armstrong zu klingen, was mir meine Stimmbänder übel nahmen. Ich hustete Blut.

Die Anfänge der Oldtime Jazz Band Weimar.

Eines Tages in den frühen Sixties ging ich am Studentenclub in Weimar vorbei und hörte Klänge, die mich total elektrisierten. Inzwischen hatte ich meine Begeisterung für den englischen Revival-Jazz entdeckt; für Bands wie die von Chris Barber, Ken Colyer und für Mr. Acker Bilk’s Paramount Jazzband. Was da aus dem Klub kam, war aufregender Dixieland. Ich machte die Tür auf und sah den Architekten-Jazzern bei der Probe zu.

Eine Woche später war ich in der Band, und die »Old Time Jazzband Weimar« ward geboren. Ich war vom Jazzvirus infiziert, ich las alles, was man in der DDR kriegen konnte über Jazz; da gab’s eigentlich nix, das kam alles aus dem Westen. Irgendwie kam ich in einen privilegierten Kreis von Jazzfans, die aus dem Westen Platten geschickt kriegten. Ich hatte bald eine kleine Schatzkammer davon, nicht nur Dixieland, inzwischen war ich bei Charlie Parker angelangt, bei Dizzy Gillespie, bei John Coltrane und Miles Davis (Aha!). Da ich aber nicht spielen konnte wie die Cool- und Bopgrößen und schon gar nicht singen wie Ella Fitzgerald, musste ich meiner Begeisterung anderweitig ein Forum suchen; ich hielt Jazzvorträge. Mit meinen Westplatten. In dem einen oder anderen Klub der Intelligenz.

Das war auch so ein peinlicher Anachronismus in der klassenlosen Gesellschaftsordnung des Arbeiter- und Bauernstaates, in der ich aufwuchs. »Klub der Intelligenz«. Aber da liefen Filme, die der Normalbürger nicht zu sehen bekam; ich glaube, das waren so kleine Nischen, die vom allgemeinen Staatsspieß verschont wurden.

Ich wurde immer kühner und traute mir alles zu, musikalisch. Der Drummer einer Weimarer Tanzkapelle war krank, und die Jungs hatten eine Mugge. Ich wurde gefragt, ob ich aushelfen könnte. Ich hatte noch nie am Schlagzeug gesessen, hütete mich aber, das bekannt zu geben. Ich dachte, so schwer kann das doch nicht sein.

Es war ein bäuerlicher Schwof irgendwo bei Weimar auf einem Dorf. Die Besetzung der Combo war denkwürdig: Trompete, Akkordeon, Klavier und ich am Schlagzeug. Kein Bass, keine Gitarre, wie sollte so ein Line-up grooven, bitte!?

Ich fiel den Muggern schon mal unangenehm auf, weil ich bat, mir beim Aufbau des Schlagzeugs zu helfen. Ich fummelte mit den Becken, der Hi-Hat und dem anderen Drum Kit rum wie eben einer, der keine Ahnung hatte von der Materie. Dann wurde eingezählt, und ich stolperte durch die erste Nummer. Die Bauern kamen aus dem Takt auf dem Tanzboden, und ich kriegte böse Blicke. Von den Bauern und von der Kapelle; ich wollte in ein Mauseloch kriechen. Ich hatte doch immer gut zuhört, ich hatte meine Platten studiert, wusste, wie Art Blakey trommelte und Max Roach. Theoretisch.

Es wurde eine denkwürdige Blamage über vier Stunden, und ich wundere mich heute noch, dass die Thüringer Landbevölkerung mich nicht verdroschen hat; hatte ich ihnen ihren Tanzabend doch gründlich versaut.

Und dann saß ich eines Tages im »Westcoast Jazzclub« auf dem Hollywood Boulevard und sah Miles Davis live und in Farbe. Am Tisch vor mir saß Bill Cosby, der damals »Tennisschläger und Kanonen« drehte und der späteren Generationen als Dr. Huxley in der Bill Cosby Show ein Begriff wurde. The Master von ,Birth of the Cool’ kam auf die Bühne, die Band spielte das Thema, Miles spielte sein Solo und verschwand. Die anderen spielten ihre Soli, Miles kam zurück auf die Bühne, spielte mit der Band das Thema, aus, Applaus. Das ging den ganzen Abend so. Kein Wort aus dem Munde des Meisters. Jedesmal dasselbe Strickmuster. Er spielte wie ein Gott, meistens mit dem Rücken zum Publikum und schwieg. Wenn er überhaupt auf der Bühne war.

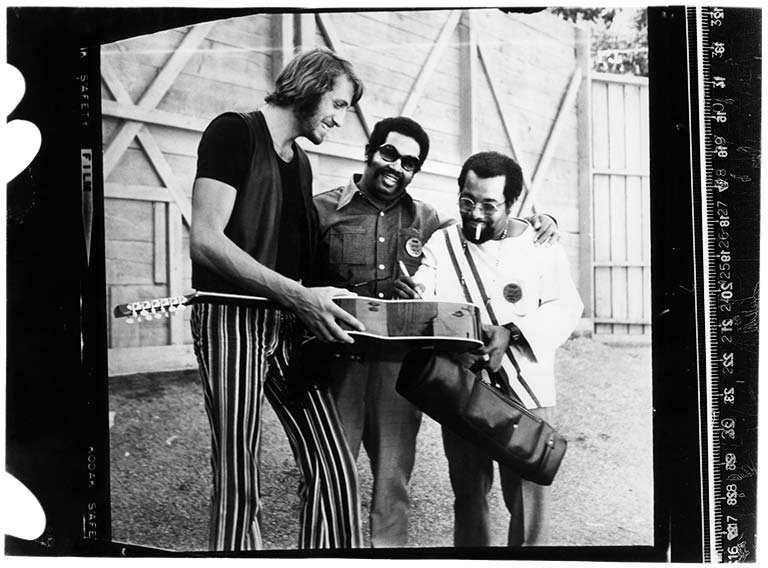

Julian Cannonball Adderley (m.) und Nat Adderley (r.) ritzen Autogramme ein.- Monterey Jazzfestival 1969 (Foto: Ina Berneis)

Drei Wochen später sah ich ihn wieder. Nach dem Gig beim Open Air Jazzfestival in Monterey/California sprach ich ihn an und bat ihn, ein Autogramm in meine Gitarre zu ritzen. Er nahm die Gabel (!), die ich ihm gab, ritzte sein »Miles Davis« ein und flüsterte irgendwas.

»I’m sorry?« Ich hatte kein Wort verstanden. Er hatte eine derart heisere Stimme, man hätte eh nichts verstehen können.

Sein Autogramm war in schönster Gesellschaft. Vorher hatten sich das gesamte Modern Jazz Quartet und die Adderley Brothers auf meiner Gitarre verewigt, Julian Cannonball Adderley, der oft mit Miles Davis gespielt hatte und Brother Nat, der so schöne Weisen wie den »Worksong« geschrieben hatte.

Viele Jahre später, Ende der Achtziger, sah ich Miles wieder. Bei einer Vernissage seiner Bilder in Beverly Hills. Düstere Werke. Seine Musik hatte nie solche depressiven Gefühle bei mir geweckt. Seine Musik gibt mir eher Wärme, Ruhe, gute Gefühle.

Wann immer ich im Studio heute einer Trompeter aufnehme, sag ich immer: »Nimm dein Horn und spiel wie Miles Davis.«

11. Mai 2004

Heldenvater

Ich hab einen Korken im Mund und versuche, Schiller zu sprechen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich merke, wie komisch das Ganze ist. Demostenes, der altgriechische Orator, hatte sich Kieselsteine in den Mund gesteckt und gegen die Wellen des Meeres angekämpft, um seine Artikulation fit zu machen für seine großen Volksreden weiland auf dem Peloponnes. Und darunter muss ich heute leiden.

Ich bereite mich auf die Eignungsprüfung zur Schauspielschule vor. Nachdem mir Inge vor zwei Jahren die Seefahrerei gründlich ausgeredet hatte, biss mich irgendwann der Schauspiel-Bug, und nun will ich’s wissen. Inge sitzt zwar immer noch ein paar Bänke vor mir in derselben Klasse, aber unsre Lebensplanung sieht keine Gemeinsamkeiten mehr vor. Leider.

Ich bekämpfe mit Hilfe einer Professorin für Sprecherziehung meine Thüringer Vokale, und sie schickt mich auch noch zu einem veritablen Mimen zum Schauspielunterricht. Abitur mach ich so nebenbei, ich brauch eh immer nur von Pit abzuschreiben für meine exquisiten Zensuren. Von Pits Talenten haben zwei Bänke vier Jahre lang profitiert, und er hat’s später folgerichtig zum Universitätsprofessor gebracht.

So, und nun steh ich vor der altehrwürdigen Eichentäfelung des Boudoirs im Maria-Seebach-Stift, einem wunderbaren Altersheim für die Künstler des Deutschen Nationaltheaters Weimar, mit einem ordinären Flaschenkorken zwischen meinen Zähnen und darf erst mal nur ein einziges Wort hervorbringen. »Hört....«. Aber ein »Hört« von Schiller, also ein ganz besonderes »Hört«. Hintendran hängt nämlich eine ellenlange Rede, die Rede des Alten Stauffacher; der Kenner erkennt »Wilhelm Tell«. Wilhelm-Hinrich Holtz, der Kurator des Heims, der große Mime des Nationaltheaters, der Staatsschauspieler, hat mich vor drei Tagen unter seine Fittiche genommen und mir aufgetragen, diese Rede zu lernen. Ein Blick auf meine 1,95, und der Meister sagt: »Sie sind kein Jugendlicher Held, auch kein Jugendlicher Liebhaber, Sie werden Heldenvater.«

»???«

Mein Zuchtmeister erklärt mir die theatralischen Schubladen: Romeo wird vom Jugendlichen Liebhaber des Ensembles gespielt, Hamlet vom Jugendlichen Helden. Komische Alte kommt nicht in Frage für mich, aber ich nähere mich im Laufe der nächsten Wochen bedenklich dem Komiker. Was mir jetzt noch nicht so klar ist. Als ich begreife, was ein Heldenvater ist, wage ich einzuwerfen, dass ich doch erst Achtzehn sei. Argument abgeschmettert. Wilhelm-Hinrich ist Charakterkomiker und wiegt satte 200 Kilo. Ich bin erst bei 70 Kilo und bei meiner Länge sehe damit aus wie ein Ehringsdorfer Spargel. Der Meister ignoriert das: »Sie müssen an Ihre Zukunft denken!« Und so lerne ich sie auswendig, die Rede des alten Stauffacher auf der Rütli-Wiese, wo dann später geschworen wurde. Schiller hätte seine Freude an mir gehabt. Ich intoniere »Hört, was die alten Hirten sich erzählen« mit Pathos und allen falschen Tönen, derer ich mit meiner eben erst erwachten Theaterleidenschaft mächtig bin.

Wilhelm-Hinrich unterbricht immer wieder. Geduldig, aber entschieden. Stets voller Güte. Und korrigiert. »Hööört...« Sein ö ist mehrsilbig, es geht erst hoch, dann langsam runter, es dauert drei Sekunden. Mindestens. Der Korken zittert. »Hööört...« Ich bin begeistert. Das ist Theater! Davon bin ich noch weit entfernt. Am dritten Tag ist er zufrieden, ich darf jetzt weitersprechen.

Irgendwann sind wir durch. Nach vielen Wochen. Ich bin Deutschlands jüngster Heldenvater. Auch der dünnste. Pappa Wilhelm-Hinrich erklärt mich reif für die Aufnahmeprüfung, und ich fahre mit großen Erwartungen nach Babelsberg. Zur Filmhochschule. Natürlich haben wir noch, wie verlangt, zwei Ausschnitte aus anderen Rollen vorbereitet, aber meine große Nummer ist die Rede des alten Stauffacher vor’m Rütlischwur.

Ich werde auf die kleine Studiobühne der Schule gebeten, stelle mich vor und finde alles wahnsinnig aufregend. Das Adrenalin pumpt mich glücklich; ich bin dem Ziele ganz nahe.

»So, was sprechen Sie denn vor?« Sechs mir unbekannte Gesichter, Prüfer junger potentieller Schauspieltalente, wenden sich mir zu. Professionell, routiniert, schließlich bin ich nur einer von viele Prüflingen heute.

»Als erstes möchte ich eine Szene aus ’Wilhelm Tell’ vorspielen,« die Prüfer haben schon erwartungsvolle Fragezeichen in den Augen, »und zwar« – kleine Pause, um die Spannung zu steigern, mein Timing ist vom Feinsten – »die Rede des alten Stauffacher ‚Hört, was die alten Hirten sich erzählen’.«

Die Prüfer sind einiges gewöhnt, es gibt da die absurdesten Zurschaustellungen. Der Chef fragt, bisher nur rudimentär verwundert: »Warum haben Sie sich ausgerechnet diese Rolle ausgesucht?«

Und nun kommt meine wohl vorbereitete Erklärung: »Ich möchte Heldenvater werden.«

Selbst die allergrößte Höflichkeit hält keinen da unten zurück. Gepruste, Gelächter; wann immer ich an diesen Moment zurückdenke, glaube ich, das Gejohle meines Lebens gehört zu haben. Als Ruhe eingekehrt ist, lege ich los. Und röhre, töne, rufe; mit aller Power meines jungen Talents. Aber dann komm ich gar nicht mehr zu den nächsten beiden Rollen, ich werde gebeten, zu einem Gespräch unter vier Augen zum Chef der Kommission nach unten zu kommen. Kein Kommentar zu meiner Vorstellung eben, nur eine einzige Frage. Klein, kalt. Sachlich. »Glauben Sie, dass Sie eine positive politische Beurteilung von Ihrem Schuldirektor bekommen werden?«

Darauf war ich ja nun gar nicht gefasst. »Ich glaube schon«, sage ich.

»Ich glaube nicht«, sagt er.

»Wieso?«

»Ich hab sie schon. Sie ist gar nicht gut. Wir können Sie nicht aufnehmen. Selbst wenn wir wollten.«

Die Kälte kriecht mir über den Rücken. Aber es kommt noch schlimmer. »Sie dürfen sich auch nicht an einer anderen Schauspielschule bewerben dieses Jahr, Sie müssen ein Jahr warten, aber wir werden Sie auch dann nicht nehmen.«

Originalton unseres Schuldirektors: »Demjenigen, der Künstler werden will, werfe ich Knüppel zwischen die Beine, bis er strauchelt. Wenn er sich trotzdem durchsetzt, dann hat er in meinen Augen das Zeug dafür.«

Ich denke mir, einen so großen Knüppel, über den ich straucheln könnte, kann der gar nicht werfen,. Und komme am Rosenmontag in die Schule mit superblond gebleichten Haaren. Als Prä-Punk. So was hat’s hier noch nie gegeben. Woraufhin sich Bob und Ulli auch gleich zum Friseur begeben, der Aufruhr eskaliert zum Wahnsinn. Mein Direktor nimmt das zum Anlass, sich jetzt den fettesten Knüppel für mich abzuschneiden. Als Monate später alle ihre Abizeugnisse erhalten, in einer wunderschönen Feierstunde in der Aula mit allen Eltern, da ist bis zur letzten Minute nicht klar, ob er mir meins überhaupt aushändigen wird. Immer wieder hatte er in den vier Jahren Penne versucht, mich von der Schule zu expedieren (wegen politisch motivierter Aufsässigkeit.) Und immer wieder hatte die Diplomatie meiner Mutter meinen Arsch gerettet. Aber jetzt sieht es ganz danach aus, dass ich ohne Abiturzeugnis die Schule verlassen werde. Und diesmal rettet mich mein Klassenlehrer.

Mir werden dann später immer wieder die Knüppel irgendwelcher ferngesteuerter Machtinhaber zwischen die Heldenvaterbeine geworfen. Die meisten haben nicht getroffen. Und einige hab ich mir selber geworfen.

Aber man hat ja früh gelernt, über sich selbst zu lachen. »Hööört, was die alten Hirten sich erzählen.«

Berlin, 11. Mai 2004

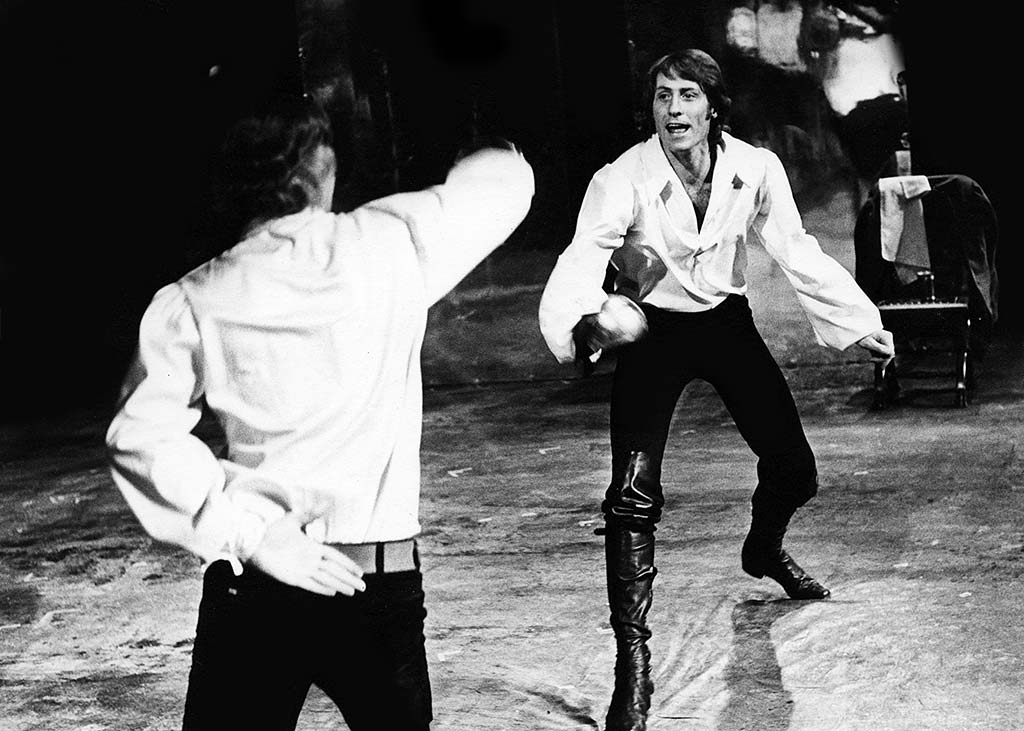

Reiner Schöne als Hamlet - 1975

Mahalia Jackson und die Folgen

Wie immer fing alles an mit »When the Saints go marchin’ in«. Dem fast zum Karnevalsschlager verpopularisierten Spiritual, das jedes Kind mitgrölen kann. Ich hab vor ein paar Jahren in der »Preservation Hall«, der ältesten Jazzkneipe von New Orleans, ein Schild gesehen, über der Bühne, eine Warnung für’s touristische Publikum: »Requests 20 Dollars, ,When the Saints go marching in’ 100 Dollars.« Schmerzensgeld für die alten Dixieland-Herren, die, wenn sie den Song schon zum drei-millionsten Male spielen müssen, wenigstens pekuniär dafür gestreichelt werden wollen.

Aus der Skiffle-Zeit der Fifties und frühen Sixties kannte man natürlich auch noch andere Spirituals wie »Down by the Riverside« oder »We shall not be moved«, und als ich später des Englischen mächtig war, merkte ich erstmal, was für einen phonetischen Schwampf man damals zusammengesungen hatte. Wir hatten uns die Texte ja ausschließlich von Platten oder Radiomitschnitten abgeschrieben und eben das meiste gar nicht wirklich identifizieren können. Noch heute singe ich manchmal so paar Textzeilen vor mich hin und denke mir, yikes, was für ein phonetisches Schlachtfest hab ich damals veranstaltet. Aber mit Gefühl und sehr viel Begeisterung. Und gemerkt hat’s eh keiner.

Nach und nach legte ich mir ein kleines Repertoire an Negro-Spirituals zu, wie das damals hieß. (Heute wär das nicht mehr politically correct.)

4. April 1961. Ich war nach Westberlin getrampt von Weimar, meiner jetzt wieder so schönen Heimatstadt. Damals ging das ja alles noch ganz easy; ein paar Monate später wurde die Mauer gebaut. Obwohl der kleine Sachse mit dem Spitzbart und der Fistelstimme auf der berühmt gewordenen Pressekonferenz am 15. Juni auf die Frage von Annamarie Doherr von der »Frankfurter Rundschau« doch versprochen hatte: »Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.«

Am 4. April jedenfalls gab Mahalia Jackson ein Konzert. Und ich musste natürlich dabei sein. Mahalia Jackson war die Größte, die Göttin der Musik, die ich so liebte. Das Konzert fand in der in der Deutschlandhalle statt. Fast auf den Tag genau elf Jahre später, stand ich auf derselben Bühne als Jesus in der deutschen Erstaufführung von »Jesus Christ Superstar«. So schließt sich manchmal der Kreis.

Ich wollte natürlich mehr als nur das Konzert erleben, ich wollte nicht nur ein Autogramm von Mahalia Jackson, ich wollte mit ihr sprechen. Sie sehen. Hautnah. Ich schlug mich also durch die Barriere von tausend Ordnern und Abschirmern und stand plötzlich vor dem Konzertveranstalter.

»Ich komme aus Weimar und möchte Mahalia Jackson sprechen.« Ging nicht. Da könnte ja jeder kommen.»Mahalia Jackson kann vor’m Konzert nicht gestört werden. Sie betet.«

Ich ließ nicht locker. »Und nach dem Konzert!?« Er wimmelte mich ab. »Kannst es ja versuchen. Komm danach wieder hierher.« Was ich als Versprechen nahm und frohen Mutes meinen Sitz suchte in der Riesenhalle.

Dann kam sie auf die Bühne. Applaus. Setze sich in ihrer majestätischen Fülle ans Piano und spielte. Plötzlich kam ihre Zwillingsschwester auf die Bühne. Auch im langen Abendkleid. Noch mehr Applaus. Ich saß so weit weg, dass ich gar nicht mitgekriegt hatte, dass die erste Mahalia gar nicht Mahalia war sondern ihre Pianistin. Mildred Falls. Und dann groovten die beiden, dass die Deutschlandhalle wackelte. Keine Band, nur zwei dicke Damen mit viel Soul. Was für eine Stimme! Ich kriege noch heute eine Gänsehaut, wenn ich an den Abend denke. Bei der letzten der hundertfünfzig Zugaben ging die Godess of Gospel langsam von der Bühne, weit weg vom Mikrofon, sang weiter und füllte die Halle auch ohne Technik.

So, nun ging ich natürlich backstage; aber erst mal musste ich ja wieder an den Ordnern vorbei, die ihren Job sehr ernst nahmen. Mein Mantra war immer wieder: »Ich soll nach dem Konzert hierher kommen, der Chef hat gesagt, ich könnte zu Mahalia Jackson in die Garderobe.« No way. Nix ging. Aber ich blieb stur, bis einer sagte: »Hier, der kommt aus’m Osten, bring ihn in die Garderobe zu Miss Jackson.«

Und dann saß ich ihr gegenüber. Und radebrechte in schlechtem Englisch. Ehrfurcht und Dankbarkeit. Sie hatte gerade zwei Stunden gesungen und alles gegeben – und jetzt nahm sie sich Zeit, mit mir eine geschlagene Viertelstunde alleine zu reden. Das ist Größe. Ich sagte ihr: »Nächste Woche machen wir in Weimar das erste Gospelkonzert,« und sie wünschte mir Glück, und ich sollte das Publikum von ihr grüßen. Dann ging ich, reihte mich ein in die Reihe der Fans; sie kam auch raus und winkte mir tatsächlich noch persönlich zu, was mich in den Augen der anderen adelte.

Ich bin zu meinen Freunden, bei denen ich wohnte, gelaufen. Ziemlich lange hat das gedauert in dem großen Westberlin. Aber ich lief wie auf einer Wolke.

Und es war eigentlich kein wirkliches Gospelkonzert, es war ein Jazzkonzert, das erste in der Geschichte Weimars. Aber wir haben immerhin ein paar Gospelnummern gespielt. Und ich hab die Weimarer gegrüßt von Mahalia Jackson, was mir einen fetten Sympathiepunkt eingebracht hat.

Cut. Zeitsprung. Sommer 1963. Wir saßen am Lagerfeuer, auf dem Zeltplatz in Prerow. Dem Inbegriff der DDR-Ferienträume, dem beliebtesten FFK-Gelände der Welt. Ich schrubbte meine Gitarre, und alles sang mit. Auch so unheilige Songs wie den zeitlosen Hit »Tom Dooley« und so was. Und es wurde die Idee geboren, ich sollte in der Prerower Seemannskirche ein Konzert geben mit Gospelsongs und Bluesen. Am nächsten Morgen begeisterte ich den Pastor dafür; eine nicht ganz unmutige Entscheidung des Pfarrherren, in Zeiten des tiefsten Sozialismus, seine Kirche einem ungewissen Abenteuer zu öffnen.

Es wurde ein Termin festgesetzt, ich glaube, es war eine Woche später an einem Donnerstag. Aber: wie kriegen wir die Leute da rein, wie machen wir Werbung dafür? Wer liest schon die Ankündigungen im Schaukasten vor der Kirche?! Da kam uns der geniale Geistesblitz. Wohin geht jeder mindestens einmal am Tag? Und hat Zeit und Muße, einen Hinweis zu lesen? Auf’s Klo.

Wir schrieben mit der Hand so fünfzig Miniposter, verteilten sie an allen möglichen Ecken des Zeltplatzes, und auch in jeder der kleinen Bretterbuden mit dem Donnerbalken klebte die Mitteilung: Donnerstag, 20. August 1963, 20 Uhr – Reiner Schöne singt Spirituals und Blues in der Seemannskirche Prerow. Die Zettel prangten an der Innenseite der Klotüren, einen halben Meter vor den Augen der Erleichterung Suchenden.

Es wurde ein Werbeerfolg der Spitzenklasse! Ich kam kurz vor halb acht in die Kirche, da waren schon ein paar hundert Leute da, einige saßen beim Altar auf den Seitenbänken, ergo hinter meinem Rücken.

»Setzt euch mal lieber woanders hin, so seht ihr mich ja nur von hinten,« bat ich.

»Ach so, wir dachten, Sie singen da oben mit der Orgel.« Von wegen Orgel. Dann bin ich noch mal raus gegangen, und als ich mit dem Pfarrer und seiner Familie um acht die Kirche wieder betrat, dachte ich, mich trifft der Schlag. Die Kirche war rappelvoll, über 600 Leute waren gekommen, überall standen und saßen sie, und natürlich war auch der Altarraum hinter mir wieder voll.

Ich kriegte Panik. Da hatte ich mir ja was eingebrockt. Ich hatte noch nie in meinem Leben alleine ein Konzert bestritten, kein Mikrofon, kein Verstärker an der Gitarre, nur ich und meine große Klappe. Ich war buchstäblich von der eigenen Latrinenpropaganda überrollt worden. Die einzigen Mikrofone, die ich sah, waren die von Radio DDR, Sender Rostock, der den Abend mitgeschnitten hat. Ein Ü-Wagen stand vor der Tür.

Also gut, ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und redete und sang und erklärte den Leuten, was Spirituals sind, Gospelsongs; wo der Blues herkommt und haute in meine kleine schäbige Gitarre. Die Stimmung war unbeschreiblich. Das Publikum war voll auf meiner Seite, es war ein Riesenerfolg, und meine Angst machte einem Glücksgefühl Platz, das ich heute noch abrufen kann.

Aber dann, am Ende, bat ich die Leute aufzustehen und mit mir das Vaterunser zu beten. Gemurmel, Verunsicherung, nanu, was ist das denn?! Und natürlich wurde das Ganze nie gesendet, dem Sender war das zu viel christliches Gedöns, da kam sicher der Anschiss von der Partei, und die Bänder verschwanden im Archiv. Wenn überhaupt. Schade, da hätt ich heute gerne eine Kopie davon.

Ich kriegte dann noch eine Menge Einladungen, in anderen Kirchen zu singen und wanderte mit der Gitarre auf dem Rücken von Ort zu Ort. Ich fühlte mich wie Paulus, der Wanderprediger.

Ein paar Wochen später in Putbus auf Rügen. Null Werbung; es saßen genau sieben alte Damen in der Kirche. Sieben! Hier gabs offensichtlich keine Toilettenhäuschen. Ich zog mit der Schar der sieben Aufrechten gleich nebenan in die kleine Kapelle und legte los. Eine Achtzigjährige sah die ganze Zeit grimmig aus und kuckte so verquält.

»Ist es Ihnen zu laut?« fragte ich freundlich. Sie legte die Hand ans Ohr und rief zurück; »Wie bitte?« Mit der Lautstärke einer Schwerhörigen. Kleines Gelächter. Aha, das wars.

Viele Jahre später, so 1988 war das, ich hatte noch immer keine Greencard, wohnte aber schon seit ein paar Jahren in Los Angeles, und jede Einreise aus Europa wurde zum Eiertanz; ich wollte natürlich mein Sechs-Monats-Visum wieder haben. Was immer von der Gnade der Einwanderungs-Beamten abhing. Jeder, der schon mal in Amerika war, kennt den Zirkus und die oft nicht sehr freundlichen Gesichter an den Schaltern. Man fühlt sich ausgeliefert und hilflos. Da ist immer der Verdacht von Illegalität, will der etwa hier bleiben? Und arbeiten? Also stellen sie einem tausend blöde Fragen.

Diesmal war ich an eine sehr korpulente schwarze Lady geraten. Das hatte ich immer vermieden bisher, ich kannte genug schwarze Rassisten, die mir kleinem White Boy das Leben schwer machen wollten. Also Miss Officer machte keinerlei Anstalten, mir das Leben leicht zu machen, die Einreise. Irgendwann wurde’s mir zu bunt und ich sagte ganz cool: »By the way, Ma’m, I used to sing Gospels in East German churches.«

Pause, sie kuckte mich an, und ein Lächeln erhellte ihr Gesicht: »Oh really?« Sie knallte mir den ersehnten Stempel aufs Papier, gab mir meinen Pass zurück und sagte strahlend: »Have a nice time in America.«

Thank you Mahalia.

Irgendwo an der Ostsee, 8. November 2007

Orpheus steigt herab und rein in den Hootenannyklub von Ostberlin

Ich war ihnen geradezu in die Arme gelaufen. Ich war für sie genauso der Jackpot, wie sie für mich. Möglicherweise wären sie auch ohne mich ausgekommen; für mich jedenfalls war’s der Sechser im Lotto; von dem Tag an war mein Leben nicht mehr dasselbe; es war besser. Sehr viel besser.

Irgendwann am Ende der Steinzeit, im Frühsommer 1965 hatte ich den festen Vorsatz, mein sicheres Leben aufzugeben. Ich wollte raus. Raus aus der Geborgenheit des Theaters der kleinen Städte. Meine Perspektive war, nach dem Engagement am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz/Zittau, meinem ersten gleich nach der Schauspielschule, nach Rudolstadt zu gehen, von dort nach Meiningen, dann nach Karl-Marx-Stadt, um nach vielen Jahren – vielleicht - irgendwann im Mekka der Theaterkunst anzukommen: In Berlin, der Hauptstadt der DDR.